- •5.3.6. Расход воздуха в месте установки вмп должен удовлетворять следующим условиям:

- •6.1.2. Классификация, область применения и выбор схем проветривания

- •6.1.3. Проверка схем проветривания по опасности местных скоплений метана

- •Iоч1 , I оч2 — среднее фактическое (ожидаемое) выделение метана в первую и вторую лавы, считая от выработки с поступающей струей воздуха, м3/мин.

- •2. Формулами (7.1) и (7.2) можно пользоваться при определении .Аmax при скорости подвигания очистного

- •7.2. Для очистных выработок типа лав по фактической метанообильности

- •8.2. Расчет расхода воздуха для проветривания шахты в целом

- •8.2.3. Утечки воздуха через вентиляционные сооружения

- •2. В случае применения герметизирующих покрытий нормы утечек воздуха следует уменьшить в 1,5 раза, а сопротивление увеличить в 2,25 раза.

- •8.3. Подача вентиляционных установок

- •8.4. Допустимые отклонения результатов измерений расхода воздуха от расчетных значений

- •9.2. Размещение и расчет регуляторов расхода воздуха в горных выработках

- •10.2. Вентиляторы для совместной работы

- •11.2.2. Определение устойчивости опытным путем

- •11.3. Основные пути повышения устойчивости проветривания

Примечание: пс — соединены последовательно, пр — параллельно.

|

|

Аналогичным образом наносится аэродинамическая характеристика гибкого вентиляционного трубопровода и гибкого комбинированного трубопровода. При этом задаются произвольные значения Оз.п. в м3/с и для каждого из них определяются: kут.,тр, Расход воздуха в начале трубопровода (подача ВМП) Qв и депрессия трубопровода (давление ВМП) по формуле (5.28). По парным значениям (Qв и hв наносятся на графике точки, по которым проводится кривая.

Если нельзя обеспечить подачу требуемого расхода воздуха по одному трубопроводу, то проветривание выработки можно осуществлять по двум или трем трубопроводам.

После выбора ВМП и трубопровода производится проверка расхода воздуха в устье тупиковой выработки Qnр из условия

Qnр= (Qв.р. / k’ут.тр >Qn ) (5.32)

где kут.тр — коэффициент утечек воздуха в трубопроводе на участке от ВМП до устья тупиковой выработки.

Для жестких вентиляционных труб kут.тр определяется по формуле (5.18), в которую вместо lmp и Rmp подставляются длина и аэродинамическое сопротивление участка трубопровода от ВМП до устья тупиковой выработки.

Для гибких вентиляционных труб kут.тр рассчитывается по формуле

K’ут.тр = (kут.тр / kут.тр m )

(5.33)

где kут.тр.m, — коэффициент утечек воздуха в трубопроводе на участке от устья выработки до забоя; принимается по табл. 5.4.

Если условие формулы (5.31) не выполняется, то необходимо увеличить Qзп принимая по табл.5.4 значения Qзп и kут.тр для ln такими, чтобы Qзп kут.тр ≥ Qп.

При проходке стволов бурением подача воздуха к забою осуществляется с помощью водокольцевых воздуходувок. Выбор типа водокольцевых воздуходувок производится графоаналитическим путем на основе рассчитанных значений расхода воздуха Qзп, депрессии става бурильных труб hc.m и графика аэродинамических характеристик водокольцевых воздуходувок (см. рис. 5.10).

Порядок выбора следующий. Расчетные значения Qзп и hc.m. наносятся на график. К установке принимается воздуходувка, в рабочую область которой попадает расчетный режим.

Депрессия става бурильных труб определяется по формуле

hc.m = Р2 ( [ √ (1 + 5* 10-9 (λc Qзп 2 lmp ) / d5mp ) ] - 1 ) (5/34)

где P2 — абсолютное давление воздуха в конце трубопровода, даПа;

P2 = Paт+1,З Hc; (5.35)

λc — коэффициент сопротивления; принимается для труб с внутренним диаметром 0,15 м равным 0,025, а с внутренним диаметром 0,2 м — 0,020;

lmp — длина става бурильных труб, м;

dmp — внутренний диаметр бурильных труб, м;

Paт — абсолютное давление воздуха у устья ствола (скважины), даПа;

Hc — глубина ствола, м.

Схема вентиляционной установки дня проветривании ствола (скважины) приведена на рис. 5.2.

В случае, если при помощи водокольцевых воздуходувок и обычных бурильных труб внутренним диаметром 0,15 м невозможно обеспечить расходы воздуха, подсчитанные по метановыделению или минимальной скорости, необходимо переходить на бурильные трубы следующих размеров — 0,2; 0,25; 0,30 м.

5.3.6. Расход воздуха в месте установки вмп должен удовлетворять следующим условиям:

* для любого, отдельно установленного, ВМП

Qвc >1,43 Qв kр; (5.36)

* для любой группы ВМП, работающих на разные трубопроводы и установленных в одном месте,

Qвc >1,43 kр √ Qв; (5.37)

где Qв — подача ВМП при длине тупиковой выработки на отдельные периоды, для которых выполняется расчет; определяется согласно п. 5.3.5;

kр — коэффициент, принимаемый равным 1,0 для ВМП

с нерегулируемой подачей и 1,1 — с регулируемой. Примечание. 1. ВМП, работающие на один трубопровод, следует рассматривать как один вентилятор. 2. ВМП очищаются установленными в одном месте, если расстояние между ними не превышает 10 м; при расстоянии от ближайшего ВМП более 10 м вентилятор считается установленным отдельно.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ

6.1. Схемы проветривания выемочных участков

6.1.1. Требования с схемам проветривания выемочных участков

При выборе схем проветривания выемочных участков первостепенное значение имеют условия безопасности, а также обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда.

Схема проветривания выемочного участка должна обеспечивать:

* устойчивое проветривание как при нормальных, так и аварийных режимах, благоприятные условия для спасения людей и ликвидации аварии;

* возможность ведения работ по эффективной дегазации на выемочных участках;

* на газообильных и глубоких шахтах, на которых естественная температура пород достигает 30°С и выше, полное обособленное разбавление вредностей (газ, пыль, тепло), выделяющихся из всех источников;

* максимальную нагрузку на очистной забой по газовому фактору; сокращение объема проведения тупиковых выработок за счет повторного использования откаточных выработок в качестве вентиляционных;

* возможность исключения образования опасных скоплений метана на сопряжениях лавы с вентиляционной выработкой;

* подачу к очистному забою свежего воздуха по двум выработкам при разработке выбросоопасных пластов.

При отработке пластов угля, склонного к самовозгоранию, выбранная схема проветривания, кроме того, должна обеспечивать:

* минимальную ширину проветриваемой призабойной зоны выработанного пространства с тем, чтобы время ее проветривания было меньше продолжительности инкубационного периода самовозгорания угля;

* надежную изоляцию выработанных пространств по мере продвигания очистного забоя;

* возможность исключения в случае возникновения пожара выемочного участка (поля) из общей сети горных выработок.

6.1.2. Классификация, область применения и выбор схем проветривания

Классификация схем проветривания выемочных участков в зависимости от степени обособленности разбавления вредностей по источникам поступления в рудничную атмосферу, направления выдачи исходящей из лавы струи воздуха, взаимного влияния очистных выработок на их проветривание, направления движения воздуха по очистной выработке и взаимного направления свежей и исходящей струй приведена в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Классификация схем проветривания выемочных участков

Основное классификационное деление

|

Классификационный признак

|

Варианты признака

|

Условные обозначения

|

Тип

|

Степень обособленности разбавления вредностей по источникам поступления

|

Последовательное

|

1

|

Частичное

|

2

|

||

Полное

|

3

|

||

Подтип

|

Направление выдачи исходящей из лавы струи воздуха

|

На выработанное пространство

|

В

|

На массив угля

|

М

|

||

Комбинированное

|

К

|

||

Класс

|

Зависимое или независимое проветривание очистных выработок

|

Независимое

|

Н

|

Зависимое

|

3

|

||

Подкласс

|

Направление движения воздуха по очистному забою

|

Восходящее

|

в

|

Нисходящее

|

н

|

||

Горизонтальное

|

г

|

||

Вид

|

Взаимное направление свежей и исходящей струй

|

Возвратноточное

|

ВТ

|

Прямоточное

|

пт

|

Для удобства пользования каждая схема обозначается сокращенно. Например, 3-В-Н-н-пт, где 3 — тип, полное обособленное разбавление вредностей по источникам выделения; В — подтип, направление выдачи исходящей струи из лавы на выработанное пространство; Н — класс, независимое проветривание (одиночная лава); н — подкласс, нисходящее движение воздуха по лаве; пт — вид, прямоточное направление свежей и исходящей струй воздуха.

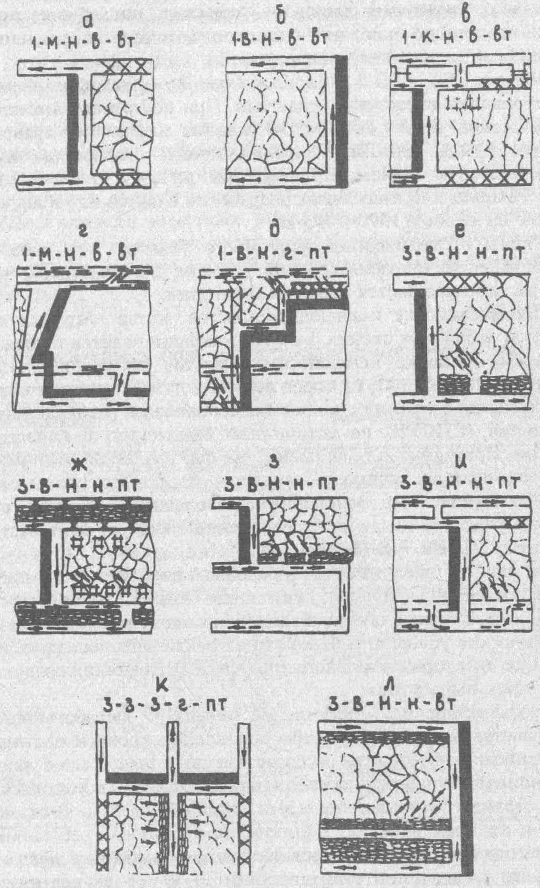

На рис. 6.1 и П.2.3 (приложение 2) приведены схемы проветривания выемочных участков. При подготовке выемочных участков увязка схем проветривания со схемами проветривания крыла, панели (вентиляционного участка) должна соответствовать схемам, приведенным на рис. П.2.4-П.2.14 или в Технологических схемах разработки пластов на угольных шахтах на период 1990-1995 гг.

Схемы проветривания выемочного участка 1-го типа в основном могут применяться при условии, когда нагрузка на лаву не ограничивается газовым фактором.

При разработке газоносных пластов, когда нагрузка на очистной забой при схемах 1-го типа ограничивается газовым фактором, а также негазоносных пластов на глубине, где естественная температура пород превышает 30°С, следует применять схемы 3-го типа с полным обособленным разбавлением вредностей (СПОРВ) по источникам выделения. В качестве типовых, пригодных для большинства шахтопластов, вынимаемых на полную мощность, включая пласты со сложными горно-геологическими условиями (газоносные, опасные по взрывам угольной пыли, выбросоопасные), следует принимать варианты СПОРВ 3-В-Н-н-пт (рис. 6.1 е, ж, з).

На рис. 6.1 представлены в основном варианты схем проветривания с нисходящим движением воздуха в очистных выработках, которые обеспечивают благоприятные санитарно-гигиенические условия. Однако это не исключает восходящего (подкласс б) и горизонтального (подкласс 2) движения воздуха в очистных выработках.

Чтобы исключить поступление метана из выработанного пространства в призабойное при управлении кровлей полным обрушением и обеспечить рассредоточенный вынос его в вентиляционную выработку, последняя поддерживается кострами, бутокострами, бутовыми полосами шириной до 5 м. В схеме 3-В-Н-н-пт (рис. 6.1ж) для выполнения данного требования необходимо поддерживать вентиляционную выработку с исходящей струей на расстоянии не менее 20-40 м в зависимости от величины метановыделения из выработанного пространства. При этих условиях обеспечивается также высокая эффективность дегазации сближенных пластов скважинами, пробуренными из вентиляционного штрека.

Рис. 6.1. Основные схемы проветривания выемочных участков

В сложных горно-геологических условиях на пластах с весьма неустойчивыми боковыми породами, когда требуется полевая подготовка или возможна отработка только сплошной системой, рекомендуются варианты СПОРВ 3-В-Н-н-пт и 3-В-Н-н-вт (рис. 6.1 м, л). Для получения максимальной нагрузки в последней схеме выработку для выдачи исходящей струи при qbn≥0,7 qуч(Iвн≥0,7 Iуч) следует располагать в нижней части лавы на расстоянии не более 20-30 м от выработки с подсвежающей струей, при qв.н ≤ 0,3 qуч, (Iвн ≤и 0,3 Iуч) — посередине, а в остальных случаях — между этими положениями.

На газовых шахтах при отработке пластов спаренными лавами схема 3-В-З-г-пт (рис. 6.1/с) с выдачей исходящей струи по средней выработке, поддерживаемой в выработанном пространстве, является лучшей по сравнению со схемой, в которой исходящая струя выдается по двум выработкам. Ее можно использовать на пластах, не склонных к самовозгоранию, когда обеспечивается сохранность вентиляционной выработки в выработанном пространстве и если в данных условиях она обеспечивает более высокие технико-экономические показатели, чем другие схемы с одиночными лавами. СПОРВ с выдачей исходящих струй по бортовым ходкам (вместо средней выработки) из-за трудности управления метановыделением и снижения безопасности работ допускается применять в аналогичных условиях только в исключительных случаях при метановыделении из выработанного пространства обеих лав до 4 м3/мин, а также при отработке первых лав в пределах крыла.

Схемы с частично обособленным разбавлением вредностей (типа 2-В, приложение 2) следует применять в тех случаях, когда по каким-либо причинам невозможно или затруднительно использовать схемы с полным обособленным разбавлением вредностей.

Схемы с частично обособленным разбавлением вредностей (тип 2-М, приложение 2) допускается применять только в не газовых шахтах.

При отработке незащищенных выбросоопасных пластов, а также при внезапных прорывах метана из почвы должны применяться схемы проветривания, обеспечивающие подачу воздуха к лаве по двум выработкам. В этих условиях наиболее эффективной является схема 3-В-Н-н-пт (рис. 6.1е). В разгрузочных лавах пологого падения и лавах крутого падения на действующих шахтах, работающих по схеме "лава-этаж", разрешается работать без подсвежения исходящей струи воздуха с дополнительными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ.

При отработке пластов угля, склонного к самовозгоранию, необходимо применять схемы типа 1-М-Н-в-вт, 3-В-Н-н-пт (рис. 6.1 а, 2, ж, и), причем схемы 1-М-Н-в-вт (рис. 6.1 а, 2) могут применяться при газообильности выемочного участка до 3 м3/мин, а схемы 3-В-Н-н-пт (рис. 6.1 .ж, и) — при газообильности более 3 м3/мин. Расстояние от сбойки до окна лавы в последних двух схемах принимается равным 20-40 м при условии исключения образования повышенных концентраций метана на сопряжении лавы с вентиляционной выработкой.

Прямоточные схемы проветривания 3-В-Н-н-пт (рис. 6.1 е, б) могут также применяться при отработке пластов угля, склонного к самовозгоранию, при надежной герметизации выработанного пространства со стороны выработки с исходящей струей на всем ее протяжении за исключением примыкающею к лаве участка длиной не более 40 м. При метановыделении из выработанного пространства в газовом балансе выемочного участка менее 40% длина участка не должна превышать 20 м. На участке длиной 20-40 м при ширине изолирующей полосы (бутовой полосы) более 5 м должны устраиваться специальные окна шириной 1,5-2,0 м с интервалом 10 м. Одновременно в работе должно быть не менее двух окон. При метановыделении из выработанного пространства более 4 м3/мин в сыпучих, легкообрушаемых породах кровли расстояния между окнами для конкретных горно-геологических условий могут уточняться в процессе эксплуатации.

Герметизация выработанного пространства осуществляется путем торкретирования и тампонирования бутовой полосы и должна быть выполнена до последнего незакрытого окна в бутовой полосе. Толщина слоя должна быть не менее 5-7 см.

Проведение горных выработок вприсечку к выработанному пространству или вкрест простирания следует осуществлять после полного слеживания пород в последнем. При этом у выработанного пространства должна создаваться изоляционная полоса.

Выбор схемы проветривания выемочного участка должен производиться в следующей последовательности.

На первом этапе по планируемой нагрузке в соответствии с подразделом 3.3 определяется ожидаемая метанообильность выемочного участка. Затем по данным метанообильности горных выработок с учетом изложенных выше требований к схемам проветривания при отработке выбросоопасных угольных пластов, пластов, опасных по прорывам метана, а также склонных к самовозгоранию, выбирается схема проветривания выемочного участка, обеспечивающая планируемую нагрузку на очистной забой.

На втором этапе выбранная с учетом нагрузки, выбросоопасности и пожароопасности схема проветривания выемочного участка оценивается по опасности местных скоплений метана на сопряжении лавы с вентиляционной выработкой.

На третьем этапе конструируется схема проветривания вентиляционного участка (крыла, блока, панели), после чего оценивается устойчивость проветривания выемочного участка и других объектов, и при необходимости принимаются меры по повышению устойчивости с учетом рекомендаций, приведенных в разделе 11.

Условия, облегчающие спасение людей при пожарах, взрывах, внезапных выбросах угля и газа, внезапных прорывов метана, наиболее полно обеспечиваются, если на вентиляционном участке (в крыле, блоке, панели) будет организовано Автономное проветривание выемочных участков. Применение таких схем позволяет не только создать условия, обеспечивающие спасение людей при авариях, но и существенно повысить устойчивость проветривания выемочных участков при нормальных технологических процессах.