- •Методы исследования двигательной функции Гастроманометрия

- •Электрогастрография

- •Электрогастроинтестинография

- •Реогастрография

- •17 Вопрос по мед. Приборам. Создание томографических изображений

- •Типы рентгеновских компьютерных томографов

- •5.8.1.Первый тип

- •5.8.2 Второй тип

- •5.8.3 Третий тип

- •5.8.4 Четвертый тип

- •5.8.5 Пятый тип

- •18 Вопрос по мед. Приборам.

- •Принцип действия пэт

- •Преимущества пэт

- •Как проводится пэт

4 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ. В приборах для электропунктурой диагностики электрический ток берут порядка 1…15 мкА при использовании источника тока. При использовании источника напряжения его значение берут порядка нескольких вольт. Внутреннее сопротивление у них устанавливается таким, чтобы в режиме короткого замыкания электродов ток в цепи был бы равен 20 мкА (методика Нечушкина), 200 мкА (методика Накатани). При плотности тока 10-7 А/см2 свойства биоткани не меняются и пробой кожного покрова не происходит. В разных приборах используются электроды с разной площадью поверхности. Так, при использовании методики Накатани применяют "влажный" электрод (вата, пропитанная физиологическим раствором) диаметром 1 см, а в отечественных приборах - металлические электроды, с диаметром 1…3 мм. При увеличении мощности свыше 1,3 мВт в импульсе длительностью 1…1,5 мс пациент начинает ощущать электрическое воздействия. Поэтому рекомендуется динамический диапазон генератора электрической мощности выбирать таким, чтобы имелась возможность получения выходного напряжения на уровне 24 В (возможное пиковое значение напряжения). Выполнение этого условия позволяет обеспечить заданную электрическую мощность рассеивания электрической энергии при практически любых параметрах у биологической ткани, которые могут встретиться на практике. Измерение сопротивления проводят с использованием постоянного или переменного токов. При использовании постоянного тока даже при сравнительно малых плотностях тока наблюдается поляризация измерительных электродов и вносящая существенные погрешности в процесс измерения. Для уменьшения влияния этого явления используют слабополяризующиеся хлорсеребряные электроды (Ag/AgCl). На переменном токе поляризационные явления отсутствуют, но биологический объект оказывается под влиянием переменного тока, который вызывает большую ответную реакцию, чем постоянный ток. К тому же, из-за нелинейности электрического сопротивления биоткани, происходит преобразование спектра воздействия на организм, кроме основной частоты, будет воздействовать группа высокочастотных гармоник. При использовании импульсных измерительных сигналов общая картина процессов будет существенно сложнее, и зависит от длительности и формы импульсов и частоты их следования. В этом случае влияние поляризации на результаты будет меньше, чем при постоянном токе, так как в промежутке между импульсами будет наблюдаться рассасывание заряда поляризации. Тем самым теоретически можно увеличить уровень мгновенного воздействия. Но, с другой стороны, импульсный сигнал может с большей вероятностью приводить в действие механизмы ответных реакций, которые не проявляются на постоянном токе. Еще одной особенностью измерительной процедуры является то, что на частотах больших 1 кГц на результаты измерений начинает оказывать влияние пульсация крови в сосудах. При построении технических средств, предназначенных для получения информации о квазистатических электрических сопротивлениях и их медленных временных изменениях, используются те же подходы и те же схемотехнические решения, которые применяются для измерения соответствующих параметров у объектов неживой природы. Наиболее распространенными способами регистрации КГР является измерение кожного потенциала и кожной проводимости при воздействии на человека каким-либо раздражителем (электрическим, световым, звуковым, информационным и т.д.). Считается, что наиболее информационным показателем при решении различных задач психофизиологии является проводимость кожи на постоянном токе. Сигнал КГР, получаемый при измерении проводимости кожи постоянному току, разделяется на тоническую и физическую составляющие или на фоновый уровень и реакцию. Считается, что они относительно самостоятельны и отражают состояние активности различных структур (мезэнцефальной и таломической ретикулярной формации). Тоническая составляющая КГР обусловлена постоянно существующей фоновой проводимостью кожи, которая медленно изменяется во времени. Фазическая составляющая – быстро протекающие изменения проводимости кожи, возникающие на фонетонической составляющей в результате воздействия различных раздражителей. Величина фазической реакции составляет несколько процентов от тонической составляющей. Основная часть энергии тонической составляющей находятся в полосе частот от 0 до 0,05 Гц, а фазической – в полосе от 0,05 до 25 Гц. При анализе этого сигнала выделяют следующие параметры:

латентный период, или период от момента подачи раздражителя до момента появления реакции (Т),от 1,5 до 3 с;

период от момента подачи раздражителя до максимальной амплитуды сигнала (Т2) от 3 до 6 с;

период нарастания реакции от 50 до 100 % амплитуды сигнала (Т3) от 0,5 до 1,5 с;

период спада реакции от 100до 50 % амплитуды сигнала (Т4) от 0,5 до 2,5 с.

Рассмотрим структуру автоматизированного комплекса регистрации и анализа КГР.

Рис.3. Блок – схема комплекса регистрации и анализа КГР

В этой схеме измерительная цепь представляет собой преобразователь проводимости в напряжение (ППН), создающего в цепи биообъекта (БО) измерительный ток напряжением в один вольт. Стимулятор (СТ) вырабатывает серию импульсов звукового раздражения. В блоке разделения сигналов (БРС) разделение тонической и фазической составляющих осуществляется аппаратно с помощью фильтра верхних частот, имеющих постоянную времени 1 с. Для подавления сетевых помех промышленной частоты в БРС использован фильтр нижних частот с частотой среза 10 Гц на уровне 6 Дб. На рис.4. приведены типовые формы фазической (ФС) и тонической составляющих на фоне сигналов, характеризующих отметки подачи звукового раздражителя (ЗР).

Рис. 4. Временные диаграммы сигналов тонической и фазической составляющих, вызываемых звуковым раздражителем

Выделенные сигналы могут регистрироваться самописцем (СМП) и четырехканальным магнитографом (МГ), на который может быть записан и текстовый комментарий экспериментатора, формируемый регистратором комментариев (РК). Фазическая и тоническая составляющие преобразуются с помощью аналогово - цифрового преобразователя в цифровой код и передаются на обработку в микропроцессор (МП). Результаты обработки могут быть распечатаны печатающим устройством (ПУ). Микропроцессор комплекса обеспечивает выделение и оценку следующих параметров КГР: уровня тонической составляющей; амплитуды фазической составляющей, выраженной в процентах от уровня тонической составляющей; латентного периода, определяемого по достижении амплитуды сигнала установленного порога; латентного периода, определяемого косвенно, по форме сигнала реакции; периода от момента подачи раздражителя до максимальной амплитуды сигнала; период нарастания реакции от 50 до 100 % амплитуды сигнала; периода спада реакции от 100 до 50 % амплитуды сигнала.

Биологически активные точки (БАТ) или точки акупунктуры – ограниченные участки кожи площадью от 1 до 20 мм2 с большой плотностью нервных окончаний (рецепторов), обладающие рядом характерных морфологических, биофизических и биохимических особенностей. Исследования показывают, что биофизические и другие характеристики БАТ при различных функциональных и патологических состояниях организма закономерно изменяются соответственно патологическому процессу в определенном органе или системе. При этом другие биологически активные точки остаются неактивными. По состоянию БАТ можно судить о гомеостазе организма [3].

Разработано и реализовано устройство, позволяющее измерять вольт-амперные характеристики БАТ.

На рисунке 1 представлена структурная схема измерителя вольт-амперных характеристик БАТ. В схему входят следующие функциональные блоки: персональный компьютер (ПК), с помощью которого осуществляется управление микроконтроллером (МК), который, в свою очередь, координирует работу цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). В качестве ПК выбран ноутбук, чтобы обезопасить исследуемого пациента от напряжения сети. Кроме того, использование ноутбука позволяет частично или полностью избавиться от наводок сети.

Рисунок 1. Структурная схема измерителя ВАХ БАТ

На сигнальный электрод 1, который передает раздражение непосредственно на БАТ, подается низкочастотное синусоидальное напряжение с ЦАП, отклик (бипотенциал) принимается электродом 2, сигнал с которого поступает на ИНУТ, где преобразуется в напряжение. Далее сигнал усиливается с помощью усилителя биосигнала (УБ) и поступает на первый канал аналогово-цифрового преобразователя (АЦП1), который передает оцифрованный сигнал в МК для дальнейшей обработки. На второй канал АЦП (АЦП2) подается напряжение на сигнальном электроде. Таким образом, два напряжения – генерируемое ЦАП и отклик БАТ поступают параллельно по двум каналам АЦП, это увеличивает точность работы и прибора в целом.

Процедура измерения вольт-амперной характеристики происходит следующим образом: на вход подается синусоидальное напряжение, которое генерируется ЦАП, далее происходит измерение величины биопотенциала на электроде 1, отклик БАТ подается на вход усилителя по короткому фторопластовому проводу длиной 2 см. Усиленный биосигнал поступает на вход АЦП1. После обработки полученного сигнала строится вольт-амперная характеристика БАТ и спектральная плотность полученного отклика. Все измерения производятся относительно индифферентного электрода 3, который подключен к общей точке прибора. Регистрация отклика БАТ проводилась следующим образом: поверхность кожи в области измерения обрабатывалась 2 % солевым раствором для лучшей проводимости, затем при помощи манжеты фиксировалось положение датчика на теле человека.

Электропунктура - это метод (как диагностический так и терапевтический) использующий для своих целей китайские акупунктурные точки, но для съёма с них информации, либо терапевтического воздействия вместо игл применяют специально разработанные электроды. Эффективность электропунктурной терапии зависит от целого ряда факторов: величины воздействующего сигнала, формы и частоты тока, скважности сигнал-стимула и суммарной экспозиции. Существенное значение на результат воздействия оказывает полярность электрического сигнала. Установлено, что для получения возбуждающего эффекта необходимо использовать отрицательную полярность сигнал-стимула, а для тормозного - положительную.

Электропунктурное лечение по методике Фолля проводится с помощью специальных электрических приборов, которые генерируют импульсные токи низкой частоты 0,5-10Гц. Этот метод получил название импульсной терапии.

Форма воздействующего сигнала-стимула, который используется для импульсной терапии, может быть различной: прямоугольной, синусоидальной, пилообразной, экспонентной и т.д.

Однако кроме формы сигнала-стимула, на эффект терапевтического влияния влияют амплитуда, частота, полярность и экспозиция этого сигнала.

Фолль предлагает следующие виды воздействий:

- постоянной частотой 10 Гц;

- постоянной частотой для определенного заболевания (0,5-10 Гц). Для выбора частоты существуют специальные таблицы;

- частотой, которая изменяется, от 0,9 до 10 Гц (сканирование частоты).

Лечение низкочастотными импульсными токами направлены на восстановление функции определенного органа или системы. При избытке энергии осуществляют тормозную терапию, а при недостатке энергии проводят возбуждающее воздействие.

При возбуждающей терапии выполняют следующие условия:

- используют два индифферентных электрода;

- применяют последовательности отрицательных или униполярных импульсов;

- величину тока выбирают щадящей;

- частота тока равна 10 Гц или сканирующая (от 0,9 до 10 Гц);

- время воздействия продолжительное (до одного часа).

При тормозной терапии выполняют следующие условия:

- используют также два индифферентных электрода;

- применяют последовательности импульсов только положительной полярности;

- частота воздействия выбирается равной 20 Гц;

- тока воздействия выбирается такой величины, которая не вызывает отрицательных ощущений (выбирается индивидуально);

- время воздействия до 15 минут.

При выборе частоты воздействующего сигнала руководствуются следующим. Для получения быстрого эффекта регуляции используют низкие частоты повторения стимул-сигналов в диапазоне 0,1 – 20 Гц, а для достижения значительного эффекта последействия используются частоты 2 – 10 кГц. С целью получения компромиссного результата высокочастотный сигнал модулируется низкочастотным( амплитудная модуляция).

Экспозиция воздействия электрическим сигналом-стимулом выбирается следующим образом:

для получения возбуждающего эффекта выбирают сигнал большой величины (150 – 200мкА), при этом время воздействия устанавливают до 1,5 мин;

для получения тормозного эффекта амплитуда сигнала уменьшается до 100 – 150 мкА, но время воздействия увеличивается до 5 минут.

В каждом конкретном случае параметры электростимуляции подбираются индивидуально. При проведении электропунктуры используется индифферентные электроды различной конфигурации и электроды воздействия (активные).

5. Аппаратурная реализация методов электропунктурной диагностики и терапии

Требования к разработке любых измерительных устройств находятся в прямой зависимости от того, для каких целей используются результаты измерений.

Для электропунктурной диагностики и терапии важными задачами являются следующие:

- поиск и идентификация точек воздействия;

- диагностика функционального состояния внутренних органов и систем;

- осуществление стимул-воздействия;

- оценка эффективности терапии.

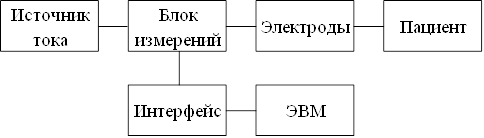

Структурная схема, реализующего метод Накатани представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Структурная схема устройства, реализующего метод Накатани

Источником тока является выпрямленное стабилизированное напряжение 12В. Максимальное значение измерительного тока перед началом работы калибруется путем короткого замыкания электродов (І ~ 200 мка). Минус источника подключается к пассивному электроду, а плюс - к измерительному. Измерительный электрод выполняется в виде молоточка, одна (более острая) сторона которого может использоваться для поиска точек акупунктуры, а другая выполняется с углублением для размещения влажного электрода, смоченного физиологическим раствором или 5% раствором поваренной соли. Измерения в точках акупунктуры проводятся в течение не более 2 - 3 с. Результаты измерений заносят в специальную таблицу, а потом строится график Риодораку. В автоматизированном рефлексодиагностическом комплексе обработку информации выполняет ЭВМ, с помощью которой результаты обследования отображаются на экране видеомонитора.

Для измерений по методу Фолля прибор состоит из следующих основных элементов (рис. 4):

- блок питания;

- блок измерений;

- блок воздействий;

- измерительные электроды.

Рисунок 4 – Структурная схема устройства, реализующего метод Фолля: БП – блок питания; ПР – переключатель режимов; БИ – блок измерений; БВ – блок воздействий; Э – активный и пассивный электроды; И – блок интерфейса

Блок питания может быть автономным (в этом случае используется аккумулятор или батарея) или стационарным, работающим от внешней сети переменного тока. В последнем случае в состав блока питания, как правило, входит сетевой трансформатор, выполненный с учетом требований по электробезопасности и стабилизатор. Блок питания должен обеспечивать напряжение 2-2,4 В и измерительный ток до 15 мкА.

Блок измерений позволяет регистрировать величину протекающего тока через БАТ.

Блок воздействий вырабатывает импульсные сигналы разных уровней, полярности и частот. В методике по Фоллю используется, как минимум, три вида сигнал-стимулов:

- сигнал-стимул с частотой повторения импульсов Fп = 10 Гц;

- сигнал-стимул с фиксированными частотами, изменяющимися в диапазоне 0,9 – 10 Гц;

- сигнал-стимул с частотой, изменяющейся по определенному закону, в диапазоне 0,9 – 10 Гц.

В результате многочисленных исследований установлено, что наименьшую погрешность при измерениях параметров БАТ вносят электроды из латуни, поскольку возникающая в измерениях кожно-гальванической ЭДС в этом случае невелика.

Современное направление приборной реализации методов электропунктурной диагностики и терапии заключается в совмещении в одном устройстве средств измерения физических характеристик поверхности кожи по методу Накатани и средств формирования воздействующих сигналов по методу Фолля.

5 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ. Флуоресцентная диагностика предназначена для мониторинга и оценки степени накопления фотоактивных препаратов в опухолевом образовании. После внутривенного введения препарат избирательно накапливается в опухолевых клетках, после чего проводится сканирование флуоресцентной камерой, которая фиксирует флуоресценцию препарата. По интенсивности излучения можно оценить степень накопления препарата в злокачественной опухоли.

Флуоресцентная диагностика проводится при:

базальноклеточном раке кожи (базалеоме);

плоскоклеточном раке кожи;

болезни Боуэна;

болезни Кейра;

меланоме;

метастатическом поражении лимфатических узлов;

саркоме с мягкотканым компонентом;

раке молочной железы при подкожном расположении опухоли;

метастазах рака молочной железы в лимфатические узлы;

лимфогранулематозе (болезни Ходжкина);

В-клеточной лимфоме.

Используя флуоресцентную диагностику, можно прогнозировать эффективность лечения и противоопухолевый эффект, проводить мониторинг накопления препарата в злокачественных клетках, корректировать дозу препарата и лазерную нагрузку на ткань.

Таким образом, с помощью флуоресцентной диагностики можно получить дополнительную информацию о течении злокачественного процесса, которую нельзя получить, используя УЗ-исследование, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. По ряду аспектов она сравнима с позитронно-эмиссионной томографией и может быть использована для дифференциальной диагностики злокачественных опухолей.

Неинвазивный измеритель билирубина. В крови живого организма гемоглобин постоянно обновляется, и в результате его распада образуется белок билирубин, который утилизируется в печени. Если этот естественный процесс нарушается, например вследствие заболевания гепатитом, неиспользованный билирубин начинает накапливаться в крови, а вскоре проникает и в кожные покровы. Появляется так называемая желтуха. Т.к. молекулы билирубина интенсивно поглощают свет в сине-зеленой области спектра, имея максимум поглощения на длине волны 460 нанометров, и в отраженных от кожи лучах остается только желтая составляющая. Чем больше концентрация билирубина в измеряемом объеме, тем больше будет поглощение света на данной длине волны, по которому мы сможем судить о количестве этого вещества. Но одной длины волны для измерений оказывается недостаточно, так как кожные покровы, сквозь которые мы пытаемся мерить, имеют довольно сложное строение. Старые клетки, и межклеточная жидкость, и пигмент меланин, и подкожные капилляры с гемоглобином - все это тоже поглощает и рассеивает видимый свет. Решить проблему помогает опорная линия 550 нанометров. На этой длине волны билирубин почти ничего не поглощает, зато все остальные составляющие поглощают и рассеивают примерно, как и на 460 нанометрах. Конструкция получается следующая. Источник видимого света освещает кожу, отраженный свет регистрируется двумя фотоприемниками: в одном только на длине волны 460 нм, а в другом – на 550 нм. Затем сигналы сравниваются. В отсутствие билирубина сигналы будут одинаковы, и прибор покажет 0. Чем больше количество билирубина, тем слабее становится сигнал в основном канале, и тем большие значения показывает прибор. Впервые такой метод измерения содержания билирубина в подкожной клетчатке был запатентован японцами в конце 70-х. А в 1980 году первый неинвазивный билирубинометр выпустила фирма «Минолта» для новорожденных детей. Сейчас таких приборов насчитывается достаточно много. В них используются разные источники света, разные приемники и светофильтры, но принцип действия примерно одинаков. Свои билирубинометры есть и в России – «Билитест» и «АБЧК-02». 7 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ.

Методы исследования двигательной функции Гастроманометрия

Является классическим способом регистрации двигательной активности желудка. Исследование проводится баллоно-кимографическим методом либо методом открытых катетеров. В норме в фундальном отделе желудка уровень давления колеблется от 3 до 10 мм рт. ст.

Методом гастроманометрии оценивают характер и продолжительность мигрирующего межпищеварительного комплекса в желудке, который в норме составляет 93-151 мин. При этом I фаза (относительного покоя) продолжается 27-73 мин, II фаза (нерегулярных сокращений, 1 сокр. в мин) - 48-177 мин, III фаза (регулярных сокращений, 2-3 сокр. в мин) - 2-12 мин.

Практически все кислотозависимые заболевания сопровождаются нарушениями моторики желудка. Так при язвенной болезни, протекающей на фоне гиперсекреции, увеличивается не только продолжительность моторного цикла, но и время II фазы мигрирующего межпищеварительного моторного комплекса в желудке. И если соотношение продолжительности I и II фаз моторного цикла желудка у больных с нормосекрецией составляет 2,7, то у больных с гиперсекрецией оно равно 4,2.

Отмечено, что при усилении двигательной активности желудка увеличивается время «закисления» двенадцатиперстной кишки вместе с ускорением желудочной эвакуации. Показано также, что изменения рН в двенадцатиперстной кишке зависят от силы антральных сокращений. Важно, что при этом расстройства гастродуоденальной моторики наблюдаются и вне обострения язвы.

В клинической практике достаточно четко определены признаки декомпенсации желудочной моторики (снижение тонуса, урежение ритма и ослабление сокращений желудка) при пилородуоденальном стенозе или кровоточащей язве. Использование манометрии желудка позволяет выбрать метод оперативного вмешательства и прогнозировать послеоперационные нарушения желудочной эвакуации.

Электрогастрография

Электрогастрография обладает преимуществами беззондового способа оценки двигательной активности желудка. Биопотенциалы желудка регистрируются с поверхности тела пациента с помощью аппарата. Система фильтров позволяет выделить биопотенциалы в узком диапазоне, характеризующие двигательную активность желудка. При оценке гастрограмм учитывают частоту, ритм, амплитуду сокращений. Метод предполагает помещение активного электрода на переднюю брюшную стенку в зону проекции желудка.

Электрогастроинтестинография

Это относительно простой неинвазивный метод косвенной оценки двигательной функции ЖКТ, основанный на регистрации, фильтрации и спектральном анализе биопотенциалов, регистрируемых с поверхности тела человека. Выделив с помощью узкополосных фильтров определенную частоту, можно проследить за характером изменений суммарного потенциала соответствующих участков желудочно-кишечного тракта.

Реогастрография

Исследование двигательной активности желудка проводится на частоте 10 кГц. Метод реографии позволяет регистрировать моторику желудка, верифицировать фазы мигрирующего межпищеварительного моторного комплекса, оценивать частоту и интенсивность сокращений желудка.

Преимуществом оценки двигательной активности желудка методом внутриполостной импедансометрии, по сравнению с манометрическим методом, является возможность оценки перистальтики различных отделов желудка не изменяя положение зонда. Кроме того, метод лишен недостатка манометрического исследования моторики, когда одновременное сокращение и расслабление соседних участков органа не изменяет суммарное внутриполостное давление и, как следствие, не фиксируется. В отличие от манометрического метода внутриполостная реография регистрирует изменение объёма межэлектродного пространства зонда.

Внутриполостная реография позволяет исследовать эвакуаторную функцию желудка. Для этого к интрагастральному импедансометрическому зонду прикрепляется трубка диаметром 1 мм, для введения через неё жидкости. Зонд вводится в желудок и по трубке инфузируется изотонический раствор, двумя одинаковыми порциями по 200 мл. Между их введением проводится реоплетизмография в автоматическом режиме на частоте 10 и 200 кГц.

При исследовании оценивается степень снижения импеданса за счет увеличения площади электропроводной среды вокруг электродов. По мере эвакуации жидкости из желудка импеданс возрастает. Для оценки скорости опорожнения желудка используется время полуэвакуации (время, при котором импеданс возрастает до уровня, определяемого при введении 50% жидкости). Подобные исследования можно также проводить с углеводным, белковым и жировым завтраками.

8 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ. 1. Механокардиография Механокардиография – совокупность методов механической регистрации работы сердца. Кардиограмма – запись (аналоговая или цифровая) работы сердца независимо от метода съема информации и от того, получена ли она на обнаженном сердце или косвенным путем. Энергетической основой механокардиографии являются работа и мощность сердца. Для энергетической оценки будем считать, что механическая работа АС, совершаемая сердцем, затрачивается на преодоление сил давления и сообщение кинетической энергии крови, причем АС = АЛ + АП , где АЛ и АП – работа, совершаемая левым и правым желудочками соответственно. Из исследований известно, что АП = 0,2 АЛ, тогда АС = 1,2АЛ. Рассчитаем работу, совершаемую при однократном сокращении левого желудочка. Возьмем VУ – ударный объем крови в виде цилиндра , который сердце продвигает по аорте сечением S на расстояние ℓ при среднем давлении Р. Совершаемая при этом работа А1 = Fℓ = РSℓ = РVУ (F=РS). На сообщение кинетической энергии этому объему крови затрачивается работа А2 = mv2 / 2 = (ρVУ v2 ) / 2 , где ρ – плотность крови, v – скорость крови в аорте. Тогда работа ле-вого желудочка при сокращении сердца АЛ = А1 + А2 = РVУ + (ρVУ v2 ) / 2 , а всего сердца при однократном сокращении АС = 1,2АЛ = 1,2VУ(Р + (ρv2 ) / 2) .

Последняя формула справедлива как для покоя, так и для активного состояния организма, которые отличаются разной скоростью кровотока. Вычислим работу разового сокращения сердца человека в состоянии покоя при следующих средних значениях параметров: VУ = 60 мл = 6 ·10-5 м3 ; ρ = 1,05 ·103 кг/м3 ; v = 0,5 м/с; Р = 13 кПа = 100 мм рт. ст. Выполнив расчеты, получим величину АС = 94,545 ·10-2 Нм ≈1 Дж. Считая, что в среднем сердце совершает одно сокращение в секунду, выполненная работа за сутки составит ~ 86400 Дж. При активной мышечной деятельности работа сердца может возрастать в несколько раз. Если учесть, что продолжительность систолы – около 0,3 с , то средняя мощность сердца за время одного сокращения – ~ 3,3 Вт. Полученная энергетическая оценка говорит о том, что деятельность может быть исследована с применением простых механических дат-чиков и преобразователей. Впервые кардиограмма была записана в 1863 году французским физиологом Мареем. Им же был сконструирован кардиограф открытого типа. Этот кардиограф представляет собой капсулу с гладкими краями, которую накладывают на грудь пациенту в месте сердечного толчка. Изменение давления внутри капсулы, создаваемое движением грудной стенки в месте сердечного толчка, передается пневмосистемой к регистрирующему устройству.

Позже были разработаны кардиографы закрытого типа. Датчик такого кардиографа (рис. 1) представляет собой цилиндрическую капсулу, нижняя часть которой затянута резиновой мембраной с круговым выступом в центре, передающим на капсулу движение сердца.

Рис. 1. Пневматический датчик механического кардиографа Благодаря простоте устройства механические кардиографы закрытого типа получили распространение в период, предшествовавший развитию электрокардиографической техники. В настоящее время механические исследования сердечной деятельности нашли свое выражение в методах апекскардиографии и баллистокардиографии. Апекскардиография – методика регистрации верхушечного толчка сердца (в узком смысле – именно механическая кардиография). Для записи апекскардиограммы (АКГ) устройство съема информации закрепляют на грудной клетке непосредственно над местом отчетливой пульсации верхушечного толчка. АКГ представляет собой периодическую кривую (рис.2), состоящую из одной большой положительной волны, занимающей начальную часть каждого цикла сер-дечного сокращения.

Рис. 2. Основные элементы апекскардиограммы

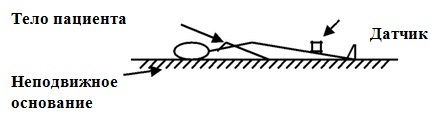

Каждый характерный экстремум графической записи механокардиограмм принято обозначать буквами латинского алфавита, что нашло свое отражение и на кривой АКГ. Однако не все элементы АКГ находят отражение в реальных записях. Это связано с тем, что толчок по-разному проецируется на грудную стенку, в частности, когда толчок направлен в ребро, а не в межреберье, тем самым плохо воздействуя на устройство съема. В результате АКГ у разных лиц, а также у одного и того же лица , но в разное время могут существенно отличаться по форме. Такой полиморфизм АКГ может быть связан и с разной силой прижатия датчика к грудной клетке, вариациями ее формы, разной толщиной подкожного слоя. Поэтому методика АКГ применяется главным образом для оценки фаз сердечного цикла по временным интервалам между характерными точками АКГ путем сопоставления с соответствующими элементами электрокардиограммы и фонокардиограммы (ФКГ). 2. Баллистокардиография Баллистокардиография – метод графической регистрации реактивных механических движений тела человека, обусловленных сокращениями сердца и перемещением крови в крупных артериях. На регистрируемой кривой – баллистокардиограмме (БКГ) – отражаются колебания тела, вызванные систолой сердца, гидравлическим ударом крови о дугу аорты, и элементы легочного ствола. Амплитуда волн БКГ в систолической фазе пропорциональна энергии сердечного выброса. Однако механизм передачи движений сердца и крови в сосудах всему телу сложен. Для баллистокардиографии предложено две модели механических систем: 1.Тело – неподвижное основание. Реализация этой модели назы-вается прямым методом баллистокардиографии (рис. 3).

Рис. 3. Прямой метод баллистокардиографии

2. Тело – подвижная платформа – система подвески – неподвижное основание. Реализация данной модели называется непрямым (косвенным) методом баллистокардиографии (рис. 4).

Рис. 4. Косвенный метод баллистокардиографии В приведенных моделях можно выделить действие следующих сил (жирным шрифтом обозначены векторные величины): а) вынуждающая сила, обусловленная сердечной деятельностью , МСwС , где МС - масса сердца, wС - ускорение центра тяжести сердца; б) силы реакции: МТwТ – для первой модели, (МТ + МП)wП – для второй модели, где МТ , МП – массы тела пациента и подвижной платформы, а wТ , wП – ускорения тела и платформы соответственно; в) тормозящие (демпфирующие) силы, препятствующие движению тела (силы трения): βvТ , βvП - для первой и второй моделей, где vТ, v П – скорости тела пациента и платформы соответственно; г) силы эластичной отдачи (упругие силы), вызывающие возврат систем в исходное положение : DхТ , DхП – для первой и второй моделей, где хТ, хП – перемещения тела пациента и платформы соответственно. Учитывая эти основные действующие силы, можно записать следующие уравнения движения: МСwС = МТ wТ + βvТ + DхТ – для первой механической модели и, соответственно, прямого метода баллистокардиографии; МСwС = (МТ + МП)wП + βvП + DхП – для второй модели и косвенного метода баллистокардиографии.

В зависимости от преобразующих свойств применяемого датчика или способа обработки сигнала можно зарегистрировать информацию,пропорциональную скорости, ускорению или перемещению исследуемого объекта. Измерительные системы, в которых не регистрируют перемещение общего центра тяжести тела пациента, называются сейсмическими. К сейсмическим системам относят все реализации первой модели. При использовании второй механической модели «идеальные» условия регистрации будут в случае, когда связь платформы с телом пациента во много раз больше, чем связь платформы с неподвижным основанием. Тогда перемещение тела вместе с платформой полностью зависит от сил, сообщаемых сердечно-сосудистой системой, а уравнение движения для второй модели приобретает вид

МСхС ≈ (МТ + МП)хП . В этом случае движение тела и платформы соответствует перемещению центра тяжести. Баллистокардиографические системы подобного рода получили название динамических. В случае использования реальных систем подвесок различают четыре типа баллистокардиографических систем: ультранизкочастотная (или апериодическая) – со свободной подвеской; низкочастотная – с мягкой подвеской (пружины); высокочастотная – с жесткой подвеской (упругие стержни); прямая – с жесткостью подвески, настолько большой, что вторая модель вырождается в первую. Считают также, что низкочастотная, высокочастотная и прямая системы относятся к сейсмическому типу измерительных систем. Согласно законам механики тело, перемещающееся в пространстве, имеет шесть степеней свободы, поэтому для полной характеристики перемещений необходимо минимум шесть ориентированных устройств съема. Методами баллистокардиографии могут исследоваться и отдельные части тела. Такое направление получило название локальной баллистокардиографии.

11 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ. Эхоскоп - (от эхо и ...скоп) - мед. УЗ прибор, предназнач. для определения размеров и расположения внутр. органов человека. Принцип действия осн. на явлении частичного отражения звуковой волны от границы двух сред разл. плотности. Применяется в офтальмологии, акушерстве, кардиологии и т. д.

Методы трансмиссии и эхолокации УЗ-сигнала

Источниками ультразвука в технике и медицине чаще всего служат пьезоэлектрики (кварц, титанат бария и др.), Так, например, в УЗ-зондах (рис. 4, а), применяемых в медицинских эхоскопах, пластинка из пьезоэлектрика (1) совершает упругие колебания под действием переменного электрического напряжения (обратный пьезоэффект), проводимого через разъем (2) от генератора. Частота напряжения обычно соответствует частоте собственных упругих колебаний пластинки (1) и лежит в УЗ-диапазоне. При этом энергия электрических колебаний частично переходит в энергию УЗ-волн, излучаемых зондом (в основном в направлении, перпендикулярном плоскости пластинки, см. рис. 4, зонд "а").

Аналогичные зонды используются в эхоскопах и для приема УЗ-волн (рис. 4, б). Приходящая УЗ-волна возбуждает упругие колебания пьезоэлектрической пластинки (1), которые вызывают слабые электрические колебания напряжения на концах пластинки (прямой пьезоэффект) и в разъеме (2). Эти колебания усиливаются в усилителе (3) и могут наблюдаться, например, на экране осциллографа (4).

Режим

работы УЗ-приборов, при котором УЗ-волны,

излученные одним зондом ("а"),

принимаются другим ("б")

после прохождения через исследуемый

объект, называется режимом трансмиссии

(Т-режим).

Однако большее значение в технике и

медицинской практике имеет режим

эхолокации

(Э-режим).

В этом режиме волны, излученные УЗ-зондом (1) и отраженные от какой-либо границы сред (2) или включения (3), регистрируются другим (4) (рис. 5) или тем же (1) (рис. 6) УЗ-зондом, который при этом является сразу и источником, и приемником ультразвука. Для того чтобы разделить в последнем случае во времени прием и передачу УЗ-сигнала и избежать их наложения, а также для измерения времени распространения сигнала в объекте, эхоскопы работают в импульсном режиме (рис. 6). При этом в промежутках времени между импульсами излучения УЗ-зонд работает на прием.

Э-режим используется для определения внутренней структуры непрозрачных для видимого света сред, местонахождения неоднородностей и включений среды, а также для оценки их формы и размеров. Для этого, измеряя время между излучением и приемом отраженного сигнала и зная среднюю скорость распространения УЗ-волны в изучаемой среде v, находят расстояние S до отразившего сигнал объекта по формуле

|

. |

(6) |

Величину и форму объекта при этом оценивают по ширине и амплитуде отраженного сигнала, а также по их изменению при смещениях и поворотах УЗ-зонда.

Эхоскопия - это метод исследования, выполняемый с помощью эхоскопа; на мониторе получают точное изображение органа, благодаря чему становится возможным определение ее структуры, размера и поражений. Современные эхоскопы, снабженные допплеровской системой, способны оценить кровообращение всех внутренних органов. При помощи компьютера изображение органа фиксируется. Позднее изображение может быть использовано в качестве документа для оценки течения заболевания. Однако для точной оценки возможного нарушения функции органа этой информации недостаточно. Исследование недорогое, выполнить его можно быстро и без предварительной подготовки. Кроме того, оно безболезненно, при его выполнении пациент не ощущает дискомфорта. В отличие от рентгенографии на тело пациента не воздействует радиоактивное излучение. Принцип работы эхоскопа. Это исследование выполняется с помощью ультразвукового прибора. Кристалл, находящийся в головке прибора, под действием электрических импульсов излучает ультразвуковые волны, которые по достижении цели возвращаются назад в качестве «эха». Это волновое «эхо», превращаясь в электрические импульсы, регистрируется осциллографом. На мониторе компьютера, присоединенного к ультразвуковому прибору, появляется изображение, которое можно отпечатать как фотографию. В связи с тем, что отражение ультразвуковых волн каждым видом клеток различается, то по изображению на мониторе или на отпечатанной фотографии можно точно установить размер органа, структуру его ткани и плотность. Кроме того, можно диагностировать заболевания, например, воспаления и кисты или опухоли.

УЗДГ - ультразвуковая допплерография - это современный метод обследования кровеносных сосудов головного мозга, верхних и нижних конечностей. Доплерография позволяет определить нарушения кровотока связанные со спазмом, стенозом, тромбозом сосудов. С помощью УЗДГ можно выявить наличие атеросклеротических бляшек в артериях, определить уровень поражения сосуда, степень стеноза, оценить эффективность коллатерального кровотока. Допплер глубоких вен нижних конечностей позволяет определить их проходимость (наличие тромбоза) и состояние клапанного аппарата. Особое место при допплерографии отводится позвоночным артериям и задним мозговым артериям. От эффективности кровотока в этом отделе зависит кровоснабжение головного мозга. Обследование на доплере показано пациентам с жалобами на:

головные боли;

головокружения, связанные с кровотоками головы и переменой положения тела;

потерю сознания;

зябкость рук и ног;

тяжесть и отеки на ногах;

судороги икроножных мышц (варикозная болезнь);

пациентам, чьи ноги устают при ходьбе на небольшие расстояния;

пациентам с гипертонической болезнью;

пациентам с избыточной массой тела.

Допплерография как метод обследования не имеет возрастных ограничений, безболезненен, безвреден для здоровья. Доплер используется не только для диагностики, но и для оценки эффективности проведенного лечения, для определения тактики лечебных мероприятий (консервативных или операционных). Благодаря четкой диагностике, получаемой в ходе допплерографии, врач получает достоверную информацию о состоянии различных органов и систем пациента. По результатам УЗДГ назначается лечение в зависимости от области нарушения: позвоночника — у невролога и мануального терапевта, сердца и сосудов — у кардиолога и т.д. Метод относительно несложен, быстро осуществим, легко переноситься пациентами.

13 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ. Эндоскопи́я — способ осмотра некоторых внутренних органов при помощи эндоскопа. При эндоскопии эндоскопы вводятся в полости через естественные пути, например, в желудок — через рот и пищевод, в бронхи и легкие — через гортань, в мочевой пузырь — через мочеиспускательный канал, а также путем проколов или операционных доступов (лапароскопия и др.). Методика эндоскопического исследования заключается в том, что через отверстия в тело человека вводится мягкая трубка, на конце которой прикреплены осветительный прибор и микрокамера. Трубка эта называется эндоскоп. Ее диаметр не превышает 4 мм. Для разных областей медицины предназначены разные эндоскопы. Для эндоскопии желудка, верхних отделов пищеварительного тракта, 12-перстной кишки, служат гастродуоденоскопы, для осмотра тонкой кишки используют энтероскопы, для эндоскопии кишечника применяют колоноскопы, для дыхательных путей применяют бронхоскопы. При одних манипуляциях эндоскоп вводится через рот (эндоскопия желудка), при других через прямую кишку (эндоскопия кишечника), через гортань, мочеиспускательный канал и нос (эндоскопия носоглотки). Для проведения, к примеру, лапароскопии, в брюшной полости приходится проделывать специальные отверстия. Существует множество видов эндоскопического исследования. При помощи данной процедуры можно изучить состояние таких жизненно важных органов, как брюшную полость, влагалище, тонкую и 12-перстную кишку, мочеточники, желчные протоки, пищевод, органы слуха, бронхи, полость матки, а также сделать эндоскопию желудка, эндоскопию кишечника, эндоскопию носоглотки. Эндоскоп можно пропустить через сосуды и проверить их состояние, а также просмотреть сердце и сердечные камеры. В наш век эндоскоп может пробраться даже в головной мозг и дать врачу возможность просмотреть желудочки головного мозга. Все виды эндоскопических исследований направлены на то, чтобы выявить минимальные изменения слизистой оболочки, которые в дальнейшем могут привести к онкологии. Также процедура позволяет выявить онкологию на ранней стадии и удалить опухоль, что значительно увеличивает шансы онкобольных на выживание. Рак на ранних стадиях вообще невозможно выявить с помощью другого исследования, так что на сегодняшний день альтернативы эндоскопии нет. Помимо диагностики, данная процедура нашла широкое применение в хирургии, урологии, гинекологии и других областях. С ее помощью врачи останавливают кровотечения, удаляют опухоли на ранних стадиях. Процедура позволяет не только провести диагностику внутренних органов, но также взять образец ткани новообразования на анализ. Методика также широко применятся в пластической хирургии, например, эндоскопия лба и бровей. Эндоскопия лба позволяет поднять брови, убрать или уменьшить количество мимических морщин на лбу и между бровями. Эндоскопия лба пользуется широкой популярностью благодаря тому, что практически не оставляет рубцов. При эндоскопии желудка аппарат вводят через рот и на мониторе осматривают слизистую оболочку. При этом через эндоскоп осуществляется подача воздуха – это необходимо для более детального осмотра. Процедура длится примерно 15-20 минут. Чтобы исследование было более точным, к нему необходимо правильно подготовиться. За 8-12 часов до процедуры желательно ничего не есть и не пить. Гастроскопия – болезненное исследование, вызывающее рвотный рефлекс у пациента. Трансназальная эндоскопия переносится пациентами гораздо легче, так как рвотный рефлекс при ней отсутствует. Эндоскопию желудка делают для уточнения диагноза и выявления изменений. Проведение эндоскопии кишечника – более болезненное и длительное занятие. Боли могут быть вызваны особенностями кишки, спайками. Сама процедура занимает от 30 минут до 1 часа. Бронхоскопия проводится путем введения тонкого эндоскопа через нос, гортань и голосовые связки прямо в трахею. Это позволяет осмотреть бронхиальное дерево изнутри. Исследование показано при пневмониях, бронхитах, подозрениях на опухоль. При эндоскопии носоглотки в нос вводится эндоскоп, который позволяет видеть картину внутри носа и возможные полипы. Эндоскопия носоглотки показана при затрудненном дыхании, носовых кровотечениях, нарушении обоняния, при полипах и неясных головных болях. Эндоскопия носоглотки позволяет выявить патологические изменения в слизистой носа без вмешательства хирургических методов. Видеокапсульная эндоскопия заключается в том, что пациент глотает пластмассовую капсулу, которая по величине не больше обычной капсулы с лекарством. Капсула проходит по всем органам пищеварения, при этом все изображение фиксируется на специальном аппарате, а он, в свою очередь, передает все данные на экран. Сама капсула весит 4 гр., а длина ее составляет 2,5 см. Один конец у капсулы прозрачный, за ним скрыта линза, микрокамера и светодиоды. В остальной части капсулы находятся передатчик, батарея и антенна. Видеокапсульная эндоскопия очень удобна, так как позволяет без отрыва от основных занятий пациента провести полную эндоскопию желудка, эндоскопию кишечника и пищеварительного тракта. Кроме того, подобное исследование позволяет увидеть даже те разделы кишечника, которые не доступны при проведении обычного эндоскопического исследования. Однако у видеокапсульной эндоскопии есть один существенный минус - с помощью этой методики можно провести только исследование органов пищеварения. 15 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ. http://vunivere.ru/work9691 В области медицины тепловизионная камера позволяет проводить термографическое обследование пациентов с целью раннего, профилактического диагностирования целого ряда заболеваний до появления жалоб больного и деструктивных изменений в тканях. К основным достоинствам тепловизионной диагностики можно отнести ее абсолютная безвредность и неинвазивность. С помощью тепловизионной камеры можно проводить многократные измерения отдельных участков кожных покровов пациента с накоплением информации о состоянии организма в медицинской базе данных. Медицинское тепловидение (термография) - метод диагностики, основанный на регистрации инфракрасного излучения на поверхности кожи человека. В настоящее время термография может быть применена для диагностики свыше 100 заболеваний, поскольку существует прямая связь поверхностных эффектов с процессами происходящими в организме. Температура тела человека - самый универсальный показатель его биологической активности. Всем типам заболеваний свойственна температурная реакция. Аномальная температура - это первый симптом для любой болезни. Всегда измерения температуры и всего тела, и отдельных органов, были важными показателями для распознавания характера болезни, ее тяжести протекания. Эти факторы способствовали к развитию методик тепловизионной диагностики. Термография считается методом пассивной диагностики. Уже несколько лет тепловизоры с успехом применяются в диагностических и клинических центрах. В диагностических центрах термография применяется для диагностирования позвоночника, заболеваний щитовидной железы в эндокринологии, в стоматологии - с целью выявления воспалительных процессов, органов ЖКТ в гастроэнтерологии, для контроля течения лечения заболеваний, которые связаны с нарушениями периферического кровообращения и т.д. Термограммы человеческого тела (распределение температурыры по его поверхности) содержат очень ценную информацию. Визуализированные температурные поля дают возможность иметь представление о периферийном кровотоке и получать сведения о глубинных процессах, которые протекают в организме. С помощью термографии и применения тепловизора для медицинского обследования возможно внутри организма обнаружить и распознать многие патологические изменения на раннем, доклиническом этапе. Термография при комплексной диагностике болезни дополнительно обеспечивает важнейшую информацию о наличии и тяжести воспалительных процессов и дает возможность дать оценку эффективности консервативного лечения. В медицине тепловизор является незаменимым при абсолютно безопасном и бесконтактном обследовании пациента. Тепловизионная диагностика абсолютно безопасна и безвредна для пациентов и медперсонала и является чрезвычайно эффективным методом для ранней диагностики заболеваний еще до их клинического проявления, а также для контроля за процессом лечения и реабилитации. Как свидетельствует практика применения термографии наиболее эффективно ее использовать при : Скрининговом обследовании работников предприятий в процессе профосмотров Наблюдении за состоянием молочной железы женщин в процессе лечения и слежении за развитием злокачественных изменений Ряде заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондрозы, артриты, артрозы)и сосудов (изменений в артериях, варикозное расширение вен, болезнь Рейно) Выявлении воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, желчном пузыре, печени Контроле эффективности лечебных процедур, реабилитации и адаптации к физическим нагрузкам в физиотерапии, спортивной медицине, фитнесе. Обследование проводится всего организма в полный рост, кроме головного мозга. Тепловизор NEC TH9100SL для медицины. Новый тепловизор TH9100SL разработан специально для применения в медицине. Уникальная лицензионная матрица 5-го поколения совместного производства США/Япония позволила добиться температурного разрешения в 0,06°С и погрешности измерения в пределе ±1°С. Тепловизор TH9100SL имеет приемлемую цену по сравнению с аналогичными приборами.

Диапазон измерений |

-20°С - +100°С*. |

Минимально различаемая разность температур |

0.06°С при 30°С. |

Точность измерений |

±1°С или ±1% от текущего показания температуры (При температуре окружающей среды 20°С-30°С, использовании стандартного объектива и расстоянии при измерениях 50 см). |

Спектральный диапазон |

8 - 14 мкм. |

Детектор |

Матричного типа, без охлаждения, устанавливается в фокальной плоскости объектива (микроболометр),320х240элементов. |

Угловое поле зрения |

В горизонтальной плоскости - 21.7°хв вертикальной плоскости - 16.4°. |

Поле зрения IFOV |

1.2 мрад (при использовании стандартного обектива). |

Диапазон фокусировки |

От 30 см до бесконечности. |

Число элементов (пикселей) на экране |

320(Г)х240(В) (без учета 3 крайних строк на экране). |

Число разрядов АЦП |

14 бит. |

Уровень установки температуры |

0°С-+50°С. |

Уровень установки чувствительности |

0.1-10°С/дел. |

Коэффициент коррекции по излучатющей способности |

От 0.10 до1.0 с шагом 0.01 (в режимах съемки и стоп-кадра). |

Функции автоматической регулировки (AUTO) |

Полностью автоматическая регулировка уровней температуры, чувствительности, автоматический контроль уровня и коэффициента усиления. |

Измерительные функции |

В режимах Run/Freeze (Съемка/Стоп-кадр). Вывод на дисплей экрана событий, выдача звуковых предупреждающих сигналов (Вкл/Выкл). |

Корректировка с учетом влияния факторов внешней среды |

Предусмотрена (включая режим периодической коррекции методом NUC). |

Компенсация фона |

Предусмотрена. |

Корректировка параметров объектива |

Предусмотрена (автоматическая, ручная). |

Корректировка импульсной характеристики |

Предусмотрена (внешняя). |

Корректировка параметров измерений |

Предусмотрена (корректировка путем ввода значений внешней температуры, относительной влажности и расстояния до измеряемого объекта). |

Установка параметров памяти |

Установка параметров измерений в режиме сохранения/обновления данных (возможно не более 10 регистраций). |

Задание таблицы излучательной способности |

Предусмотрена. |

Периодические измерения |

Предусмотрена функция регистрации событий. |

Устройства отображения |

Жидкокристаллический дисплей, модель 3.5 и видоискатель. |

Функции отображения |

|

Функции обработки изображений |

|

Индикация данных |

Индикация цветовой шкалы (градационной черно-белой шкалы), шкалы температур, температуры в нескольких точках, показаний времени, текстовых комментариев, сообщений об ошибках и рабочих меню ( на нескольких языках), состояние разряда аккумулятора, излучательной способности. |

Комментарии |

|

Память |

CompactFlash память для хранения файлов в форматах *.SIT и *.ВМР. |

Видеовыход |

Видеовыход в стандартах NTSC/PAL (композитный видеосигнал, S-Video, требуется специальный кабель). |

Установка внешних параметров |

Время, теливизионный стандарт (NTSC/PAL), режим индикации (°С/°F). |

Продолжительность работы аккумуляторов |

Приблизительно 150 минут. |

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура и относительная влажность |

Диапазон рабочих температур от -15°C до + 50°C . Относительная влажность - не более 90% (без конденсации водяных паров) |

Температура и относительная влажность при хранении |

Диапазон температур от -40°C до + 70°C . Относительная влажность - не более 90% (без конденсации водяных паров) |

Электропитание |

Электропитание постоянным током с номинальным напряжением +7.2 В. |

Потребляемая мощность |

Средняя мощность - около 6 Вт. |

Удароустойчивость |

30G, стандарт IEC60068-2-27/JIS C 0041. |

Виброустойчивость |

3G, стандарт IEC60068-2-6/JIS C 0040. |

Степень защиты |

Класс IP54, стандарт IEC60529/JIS C 0920. |

Габаритные размеры |

108(Ш)х113(В)х189(Г) мм (без учета выступающих деталей). |

Масса |

Около 1.4 кг (без ЖК-дисплея и аккумулятора). Около 1.7 кг в полной комплектации). |

15 вопрос по МЕД. ПРИБОРАМ. Рентгенодиагностика — распознавание повреждений и заболеваний различных органов и систем человека с помощью рентгенологического исследования.

На начальном этапе развития рентгенологическая область Р. ограничивалась исследованиями органов дыхания и скелета, особенности строения которых обеспечивают естественную контрастность рентгеновского изображения. По мере совершенствования методики рентгенологического исследования Р. стали применять при патологии желудочно-кишечного тракта, желчных путей, органов мочеполовой системы, кровеносных сосудов, лимфатической системы и др. Важную роль в расширении области применения Р. играют методы искусственного контрастирования, основанные на введении в организм рентгеноконтрастных веществ (см. Ангиография, Бронхография, Лимфография и др.), а также томография, позволяющая изучать малодоступные для рентгенологического исследования органы — головной мозг, печень, почки, поджелудочную железу и др.

Дальнейшее развитие Р. связано с усовершенствованием аппаратуры и созданием принципиально новых установок (см. Рентгеновские аппараты), с разработкой новых способов и препаратов для искусственного контрастирования различных органов и систем. Эффективным является сочетание рентгенологического исследования с радионуклидными, эндоскопическими, ультразвуковыми, термографическими. Большое значение имеет развитие методов, сочетающих рентгенодиагностические процедуры с лечебными. Например, зондирование сосудов, выполняемое при ангиографии, применяют при лечения тромбоза, расширения патологически суженных сосудов, пункцию почек и легких под контролем рентгеноскопии сочетают с пломбированием патологических полостей в этих органах, чреспееночную холангиографию — с дренированием желчного пузыря и желчных протоков, введением в них лекарственных средств.

Рентгенодиагностика позволяет выявлять патологию и по возможности определять нозологическую форму заболевания; проводить дифференциальный диагноз; определять локализацию и распространенность патологического процесса, взаимоотношение с соседними органами и влияние на их функции; устанавливать фазу развития заболевания, наличие или отсутствие осложнений; выявлять сопутствующие заболевания и др. Устройства для генерирования рентгеновского излучения включают рентгеновский излучатель (защитный кожух с рентгеновской трубкой) и рентгеновское питающее устройство, представляющее собой совокупность электрических устройств, служащих для питания рентгеновской трубки электрической энергией. Устройства для генерирования рентгеновского излучения стационарных аппаратов состоят из рентгеновского излучателя, высоковольтного генератора, пульта управления и иногда низковольтного шкафа, в котором размещены блок питания, элементы автоматики и управления аппаратом. В других типах аппаратов высоковольтный генератор и рентгеновская трубка конструктивно объединены в так называемом моноблоке и заключены в общий защитный кожух. Диапазон анодных напряжений, применяемых в рентгенологии, составляет 15…150 кВ (маммография — 15…50 кВ, остальные виды исследования — 35…15 кВ). Устройства для формирования рентгеновского излучения подразделяются на три подгруппы: устройства для улучшения качества излучения (отсеивающие растры и решетки, различные фильтры, в том числе для выравнивания плотности почернения снимка), а также многочисленные устройства для поддержания и перемещения растров, фильтров и т. д., объединенные общим названием — устройства для рентгенографии; устройства, формирующие геометрию излучения (диафрагмы, тубусы), рентгеновское излучение во времени (реле экспозиции и фотоэкспонометры, средства стабилизации яркости). Рентгенодиагностические штативные устройства служат для поддержания, приведения в рабочее положение и перемещения излучателя, больного и приемника излучения совместно или отдельно. В зависимости от характера исследования и области применения подразделяются на штативы общего назначения (поворотный стол-штатив, штатив для снимков, стол для снимков) и специальные штативы, предназначенные для исследований отдельных органов и систем организма и осуществления сложных видов исследований, а также для проведения исследований на дому, в палате, операционной, в полевых условиях и для профилактического контроля. Типы штативных устройств, используемые в реконструкционной вычислительной томографии, включают стол для размещения больного и так называемое сканирующее устройство — «гентри», несущее на себе излучатель и систему малогабаритных детекторов рентгеновского излучения. Конструктивно рентгенодиагностический штатив выполняется в виде самостоятельного изделия, образующего вместе с рентгеновским питающим устройством и излучателем рабочее место (томограф, урологический стол и т. д.), либо в виде приставки к штативу общего или специального назначения (томографическая приставка). Средства визуализации рентгеновского изображения (РИ) по физическому принципу работы подразделяются на четыре подгруппы: устройства для приема и преобразования изображения (средства рентгенооптического преобразования — экраны, усилители рентгеновского изображения, цифровые детекторы и детекторы вычислительных томографов); материалы — носители РИ (рентгеновская пленка, флюорографическая пленка); устройства для регистрации рентгеновского изображения (кассеты для крупноформатной пленки, для серийной рентгенографии, кино — и фотокамеры, флюорографические камеры); устройства для передачи, записи и воспроизведения изображения (телевизионные системы, видеомониторы, а также экранные устройства — дисплеи вычислительных томографов и комплексов для цифровой рентгенографии). Вспомогательные приборы, устройства, инструменты и материалы, необходимые для подготовки и проведения рентгенологических исследований: устройства для формирования условий исследования (опоры, фиксаторы, держатели, служащие для фиксации и поддержания пациента или его органов в определенном положении, и компрессионные устройства); средства и устройства для контрастирования (контрастные вещества и приборы для их изготовления и введения — катетеры, зонды, инъекторы, стенты, графты и др.); средства биоуправления, служащие для получения дополнительной информации при рентгеновском исследовании (биофазосинхронизаторы, фазорентгенокардиографы, электрокимографы); инструментарий для интервенционной (внутрисосудистой) рентгенологии. Средства обработки рентгеновского изображения подразделяются на три подгруппы: 1. Устройства для обработки носителей информации (все фотолабораторное оборудование — устройства для транспортировки, проявления и сушки рентгеновской, флюорографической, кино- и фотопленки, проявочные машины и автоматы, а также вспомогательное оборудование — зажимы, рамки, часы, термометры и т. д.); 2. Принадлежности для преобразования изображения (АРМ рентгенолога и рентгенолаборанта), вычислительные устройства для улучшения изображения; 3. Оборудование для просмотра рентгеновского изображения (негатоскопы, флюороскопы, проекционная аппаратура), а также черно-белые полутоновые и цветные дисплеи в цифровой флюорографии и вычислительной томографии. Информационно-архивное оборудование включает оборудование для хранения и поиска информации, средства для микрофильмирования и копирования, средства цифровых архивов. Средства радиационной защиты делятся на средства коллективной защиты (защитные ограждения, защитные двери, окна, барьеры, стационарные ширмы, кабины) и индивидуальной защиты (фартуки, юбки, перчатки, очки и др.). Степень радиационной опасности контролируют дозиметрическими приборами для измерения мощности дозы на рабочих местах персонала и в смежных помещениях, индивидуальных доз, получаемых персоналом, и доз облучения пациентов Общетехническое и транспортное оборудование обеспечивает необходимые условия работы отделения. К нему относятся средства самозащиты, связи, сигнализации и оргтехники, а также средства транспортировки в отделении и больнице для больных (каталки со съемными деками, специальные каталки, кресла-столы) и для материалов (тележки для транспортировки пленки, кассет и др.). Средства контроля включают многочисленные тест-объекты, фантомы, приборы для измерения выходных характеристик рентгеновских аппаратов и параметров рентгеновских изображений, в том числе встроенные в аппарат средства. Большинство из средств контроля используется инженерно-техническим персоналом, использующим рентгеновскую аппаратуру, производящим настройку и ремонт. Однако есть целая группа устройств, которые использует рентгенолаборант при обязательной периодической проверке аппаратуры в рентгеновском кабинете. Учитывая важность проблем проверки контроля выходных параметров рентгеновской аппаратуры в процессе эксплуатации (quality assurance). Система рентгенодиагностической техники, приведенная выше, дает наглядное представление о сложности и многообразии технических средств, используемых при рентгенологических исследованиях. Далее при изложении особенностей отдельных групп устройств этой системы мы будем придерживаться терминологии и классификации.