- •Геодинамика. Проблемы и перспективы

- •Часть 3

- •Часть 3

- •13. Формирование тектонических структур земной коры

- •Геосинклинали

- •Рифты, авлакогены

- •Разломы в структуре литосферы

- •Интрузивные траппы как продукт взаимодействия расплавов

- •Динамика и строение земной коры (примеры)

- •14. Тектоника литосферных плит

- •Как плавали континенты?

- •Трудные вопросы «тектоники литосферных плит»

- •Выделение подошвы гипергенной оболочки

- •О динамических механизмах тлп

- •О возрасте тороидальных структур

- •16. Геодинамика и прогноз землетрясений

- •17. Лунно-земное взаимодействие

- •18. Геохронология как следствие геодинамической эволюции

- •Абсолютная геохронология

- •Когда жили и почему вымерли динозавры?

- •19. Причины глобального изменения климата

- •Оледенения в истории планеты

- •О влиянии техногенной деятельности человека на изменение климата

- •20. Динамика планеты в будущем

- •Яворский б.М., Детлаф а.А. Справочник по физике.- м.: Наука, 1977.- 944 с.

Динамика и строение земной коры (примеры)

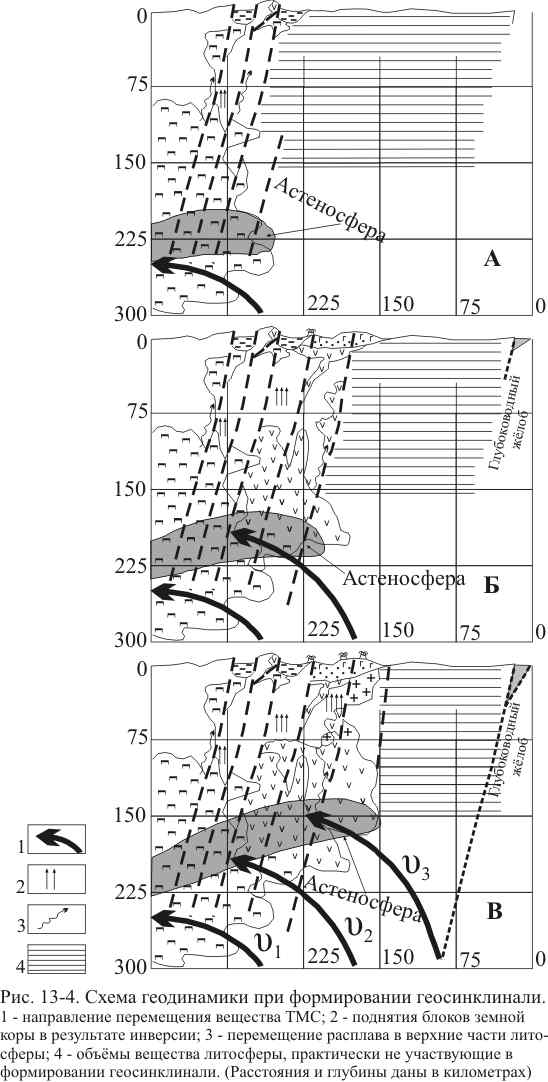

Достаточно строгого механизма зарождения тороидальных структур пока нет. Физически зарождение вихревого образования может инициироваться усилением концентрации глубинного вещества при перемещении его в область более слабых сил тяготения. В двухслойной структуре этому может способствовать выступающее в виде «тормоза» притяжение между массами мантии и ядра. По-видимому, обогащённая радиоактивными элементами масса в восходящем потоке, испытывая тормозящее воздействие, способна начать этап функционирования в виде самостоятельного вихревого образования. Естественно, что наиболее благоприятные условия для перемещения в более слабое поле тяготения глубинные массы имеют в краевых частях первичных вихревых структур. В мантии это происходит в восходящих потоках, в ядре – в нисходящих. Определить место и время такого зарождения сложно. Поэтому используются косвенные признаки, представляющие детали строения земной коры как результат уже функционирующего тороида. В приведённых примерах эпицентры структур выделяются по комплексу данных: аномалиям силы тяжести и поверхности геоида, магнитным аномалиям, структурным элементам в строении земной коры, подчёркивающим динамику возможной вихревой структуры, проявлениям современной тектономагматической деятельности.

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН

Основанием для выделения эпицентра тороидальной мантийной структуры в области побережья Гвинейского залива послужили следующие факторы:

Наличие области аномального изменения полного вектора магнитного поля. Для периода 1970-1975 годов величина составляет более 20 нТл.

По данным мировой гравиметрической съёмки осреднённая аномалия в редукции Фая здесь имеет вид локального понижения с минимумом южнее вулкана Камерун.

В центральной части ТМС выделяются дуговые нарушения, чётко проявляющиеся в направлении современных водотоков, очертаниях положительных и отрицательных форм рельефа (рис. 13-12).

Севернее и восточнее центра также дугообразно расположены нагорья высотой более 3000 м (Ахаггар и Тибести) и плато (Эннеди и Дарфур). В пределах нагорьев и плато Дарфур закартированы продукты кайнозойского вулканизма. По данным Х. Раста нагорье Тибести имеет в своём составе 8 вулканических построек, относящихся к группе вулканов материковых рифтовых зон [Раст, 1982]. Фрагменты кайнозойских вулканогенных пород закартированы и в пределах центральной части сложной кольцевой структуры на удалениях от 100 до 500 км от эпицентра. Краевая зона взаимодействия тороида с литосферой (КЗВТ) в соответствии с ранее выполненными расчётами и имеющейся геолого-геофизической информацией построена на удалении 3500 км от эпицентра. Несмотря на усреднённый характер исходных данных, зона достаточно чётко фиксирует различия в строении земной коры областей, относящихся к структуре и испытывавших (испытывающих?) поднятия по отношению к периферийным блокам. На юге зона пересекает Китовый хребет в районе банки Вальдивия, практически целиком причленяя Ангольскую котловину к структуре. Далее к западу, осевая линия зоны пересекает Южно-Атлантический хребет, причём весьма характерно то, что за пределами области оказываются субмеридиональные локальные впадины с глубинами более 4500 м, приуроченные к осевой части срединно-океанического хребта (севернее такие впадины отсутствуют). На западе в пределы ТМС целиком входят котловины Сьерра-Леоне (с одноименной возвышенностью) и Гвинейская, а к центру структуры приурочены максимальные глубины океана (более 5000 м).

Северо-западная часть КЗВТ контролируется большим числом надводных и подводных вулканических построек, в том числе с действующими вулканами (острова Зеленого Мыса, Канарские, Мадейра). Север региона – это Средиземноморская складчатая область, в том числе Атласская горная система (прямолинейная) – следствие возможного воздействия восходящего перемещения вещества тороида на литосферу. В Средиземноморской области расположены известные действующие вулканы: Этна, Стромболи, Везувий, Санторин, Вулькано, которые характеризуются Х. Растом как вулканы зон субдукции, правда, с некоторыми оговорками. Действительно, если рассматривать вулканизм этого района как связанный с Западно-Европейской ТМС (севернее), то данные можно увязать значительно корректнее. И пусть здесь нет «чистой субдукции», однако нисходящее перемещение вещества и вулканическая деятельность, характерная для таких областей, вполне допустима. И состав вулканитов (от среднего к основному), и характер извержений (коэффициент эксплозивности достаточно высок) характеризуют вулканизм как смешанный и показывают влияние динамики двух ТМС. В то же время, характерное смещение нарушений в районе Канарских островов показывает более молодой возраст Южно-Европейской ТМС (см. рис. 13-12).

На северо-востоке и востоке территории мы наблюдаем закономерную приуроченность Красноморского рифта к зоне динамического взаимодействия, соответствие ей северной дугообразной части рифта и переход южнее к «треугольнику Афар». Весьма характерно проявлены смещения рифта и долины реки Нил по разломам Западно-Европейской ТМС, а также максимальная сейсмическая активность этих районов (рис. 13-13). «Для осевой депрессии Красного моря типичны интенсивные положительные аномалии Буге и знакопеременные магнитные аномалии, из которых лишь часть ориентирована по простиранию депрессии, а большинство простирается косо или даже под прямым углом к ограничениям депрессии. Вдоль этих магнитных аномалий следуют малоамплитудные разломы трансформного типа» [Беляевский, 1981]. Примыкая с востока к Эфиопскому нагорью, треугольник Афар представляет собой район современного базальт-трахитового вулканизма. Наиболее необычным здесь является прогиб Данакиль – впадина площадью около 150 000 км2, занятая пустыней, самая глубокая часть которой находится на 120 м ниже уровня моря («сухое морское дно») [Раст, 1982]. Конечно, весьма красочно описание «раскалывания континента и уплывания Африки от Евразии». Однако, вполне вероятно, что главное в динамике района принадлежит именно нисходящим, а впоследствии инверсионным перемещениям земной коры периферийной (не входящей в Гвинейскую ТМС) области и центральной части Восточно-Африканской ТМС. Поэтому погружения земной коры и расколы, связанные с этим, вполне закономерны.

Рассматривая КЗВТ южнее, заметим, что в пределах структуры остаётся практически всё Эфиопское нагорье, приуроченное, как и Атлас, к краевой части с восходящими движениями. Представляя собой достаточно мощный и жесткий выступ раннедокембрийского фундамента, этот мегаблок (включая области южнее нагорья) разбит грабенообразными структурами различной ориентировки, отражая вероятное влияние некоторого источника напряжений центрального типа. В целом, это район с интенсивным вулканизмом, главными «представителями» в котором являются вулканы Килиманджаро, Меру, Кения, Элгон и наиболее активный – Ол-Доиньо-Ленгаи.

Юго-восточная часть структуры выражена не менее характерно. Несмотря на то, что КЗВТ пересекает северную часть субмеридионально расположенного озера Ньяса, в северной «структурной» части присутствуют максимальные отметки рельефа (г. Рунгве, 3175 м), а южнее к зоне приурочены долины современных водотоков (реки Луангве и Замбези). Северо-западный борт, как и следует, приподнят – это горы Мучинга. Далее рельеф выравнивается, и можно было бы считать закономерности исчерпанными. Но именно на «структурном» борту приподнятой литосферы в зоне взаимодействия расположен знаменитый водопад Виктория, низвергающийся на относительно опущенную поверхность. Отметим, что мы не сможем решить вопрос о скорости перемещения водопада при разрушении уступа и связи этого процесса с положением КЗВТ во времени. Отсутствие тектонического уступа на пути равнинной реки в любом случае будет означать отсутствие водопада. Углубления, выработанные потоком в менее прочных породах, будут быстро заполнены продуктами разрушения, транспортируемыми водой из верховьев.

Относительно молодой возраст активизации подвижек в пределах зоны подчёркивается закартированными в долине р. Луангве мезокайнозойскими отложениями. Этому не противоречит и приуроченность зоны к дугообразному выступу раннедокембрийского фундамента, южнее которого выделена синеклиза Калахари, также выполненная отложениями мезокайнозоя.

Оценивая сейсмичность изучаемого района, отметим в целом пониженную динамическую активность континента, по крайней мере, его центральных частей, что вполне объяснимо, учитывая два следующих фактора.

Удачное пространственное положение материка относительно движущихся кровельных масс тороида. Это означает, что перемещение континентальной литосферы ограничено, ибо большая часть Африканской плиты должна центростремительно перемещаться в область побережья Гвинейского залива, что невозможно.

Не исключено влияние значительной мощности и лучшей выраженности (по сравнению с другими континентами) астеносферного слоя [Беляевский, 1981].

Наиболее высокосейсмичными являются районы развития рифтовых систем и Средиземноморского складчатого пояса. Здесь зафиксированы и, конечно, возможны в основном неглубокие (в литосфере) землетрясения с различной магнитудой (по материалам Горной энциклопедии, 1986 г.).

Таким образом, в нашу схему достаточно хорошо «уложены» отдельные особенности геоморфологии и новейшей тектоники Африканского континента и прилегающих районов. Но, рассмотрев с динамических позиций строение достаточно стабильного в сейсмическом отношении региона, нельзя обойти вниманием западную часть Индийского океана – район между полуостровом Индостан и островом Мадагаскар. Это необходимо и потому, что для объяснения особенностей строения одной составляющей нам уже пришлось обратиться к существованию соседней, тем самым ещё раз подчеркнув тесную взаимосвязь «работающих» (хотя и предполагаемых) тороидальных структур планеты.

Кроме Мадагаскара в этом районе присутствует множество мелких островов: Коморские, Маскаренские, Сейшельские, Амирантские, Лаккадивские, Мальдивские и другие. Многие острова этого района являются вершинами Маскаренского и Мальдивского подводных хребтов. Однако наиболее примечательной особенностью района в отношении наших построений является то, что дуга Мальдивских островов и структуры океанического дна, являющиеся юго-западным их продолжением, практически идеально расположены на расстоянии 3500 км от восточного фрагмента Гвинейской ТМС (см. рис. 13-12). Форма и размеры таких геоструктур невольно подталкивают к увязке отмеченных особенностей в очередную тороидальную мантийную структуру (Восточно-Африканскую). Такому выводу не противоречат, в частности, детали строения поверхности геоида, а также аномалии вектора «Т», характерные для данной области.

Вспомним о попытке объяснить форму разломов в Восточно-Африканской рифтовой зоне, многие депрессии которой заняты озёрами, влиянием некого изометричного источника напряжений. Если считать подобные субкольцевые разломы принадлежащими центральной части ТМС, то эпицентр структуры можно наметить примерно в районе вулкана Килиманджаро. КЗВТ с радиусом 3500 км в этом случае совпадает с Мальдивскими островами почти до пролива Восьмого Градуса (на севере архипелага), далее проходит в области Оманского и Персидского заливов, отсекает наиболее погруженную часть Красноморского рифта, делит Ливийскую пустыню на приподнятую («структурную») и погруженную («внеструктурную») части. В северной части Центральной Африки в зоне практически точно локализован обширный район кайнозойского вулканизма (нагорье Тибести). Примечательно, что намечается связь между интенсивностью вулканизма и кратностью воздействий динамики ТМС (соответствие узлу пересечений разломных зон) и возможность установления относительного возраста структур. Далее КЗВТ проходит по прибрежной части Атлантического океана (Гвинейский залив и Ангольская котловина) и в районе пустыни Намиб «входит» в Южную Африку. Здесь мы ещё раз вынуждены констатировать удивительное совпадение, которое, случайностью уже назвать можно с большой натяжкой.

Дело в том, что практически точно осевая линия зоны проходит, на это раз, через водопад Ауграбис на реке Оранжевая, разделяя «структурную» и «внеструктурную» области, подчёркивая существование восходящих движений в КЗВТ. Тем более что и далее южная часть зоны фиксирует наиболее приподнятые «структурные» части Мозамбикского и Мадагаскарского подводных хребтов и по северо-западному склону Аравийско-Индийского океанического поднятия «подходит» к Мальдивскому архипелагу. Но мы изучаем динамику. И несоответствие очертаний нашей структуры осевой части Мальдивского хребта севернее пролива Восьмого Градуса, и простиранию континентального склона Индостана вызывает новые вопросы.

Данные геофизических полей не только не противоречат, но и подразумевают возможность миграции в нашем случае эпицентра – полюса ТМС по дуге КЗВТ или при соответствующем расположении (по вертикали) фрагментов мантийной и ядерной структур, или осевом вращении материнской ТС.

Эпицентр мигрировавшего тороида (Эфиопского) показан примерно в 900 км севернее вулкана Килиманджаро (см. рис. 13-12) в южной части Эфиопского нагорья, где достаточно уверенно можно выделить субкольцевые структуры. В этом случае в пределы области с радиусом 3500 км хорошо укладывается и соответствует по форме Мальдивский архипелаг с западным континентальным склоном Индостана, впадины с бессточными озёрами Афганистана и Ирана. Направление осевой линии хорошо подчеркивается простиранием горных хребтов. Далее зона является разделом Аравийских гор и горных хребтов полуострова Малая Азия. Пересекая остров Кипр, ось зоны точно совпадает с локальной впадиной Средиземного моря (глубина 3150 м), протягивающейся от острова до берегов Африки.

В пределах Африканского континента КЗВТ контролируется расположением областей с закартированными продуктами кайнозойского вулканизма (восточный борт синеклизы Мурзук). Вулкан Камерун, действовавший уже в 5 – 6 веках до нашей эры и упоминаемый в известном сочинении (перипле) древнегреческого путешественника Ганнона, оказывается связанным с динамикой этой тороидальной структуры. Южнее и юго-восточнее зона деформаций проходит через западный берег Центральной Африки, делит юго-западную часть Анголы на приподнятый (с горой Моко) и опущенный фрагменты. Далее по долине реки Кубанго и северной части Драконовых гор зона причленяет к ТМС Мадагаскар и попадает в область Мальдивского архипелага. В пределах архипелага Чагос она пересекается с Восточно-Африканской ТМС. И здесь мы уже в третий раз обратим внимание читателя на особенность строения, вовсе не соответствующую определению «случайность». Эта особенность заключается в том, что область пересечения КЗВТ в пределах архипелага Чагос чётко контролируется одноименным глубоководным жёлобом (глубина 5408 м), причем точка смены направления простирания жёлоба точно соответствует точке пересечения зон. Нет сомнений, что жёлоб, протяженностью более 600 км, был сформирован в результате сложного взаимодействия во времени ядерной и мантийной тороидальных структур.

Показанная миграция Восточно-Африканской тороидальной структуры к северу гипотетична. Подбор доказательств – процесс субъективный. Действительно, где сейчас локализована изучаемая ТМС? Прекратилась ли её миграция? Может быть структура, перемещаясь всё далее к северу, закономерно воздействовала на толщи литосферы, формируя при этом депрессии, сменяющиеся позже поднятиями? «Ряд исследователей предполагал вращательные тектонические движения на окраинах депрессии Афар» [Беляевский, 1981]. Не является ли это доказательством существования здесь эпицентра ТМС (на рисунке линия с короткими штрихами – ось её краевой зоны)? В случае совсем недавнего её функционирования прогнутая земная кора должна испытывать инверсию, возвращаясь в исходное положение. «Наиболее примечательная особенность треугольника Афар заключается в возможности изучать «на суше» многочисленные формы проявления подводного вулканизма, поскольку в недавнее геологическое время, около 10 000 лет назад, значительная часть этой области ещё лежала под водой, являясь заливом Красного моря. Новые доказательства того, что область Афар была покрыта прежде морем, нашёл Тазиев в грабене Ассаль, лежащем у её юго-восточного края и представляющем собой продолжение залива Таджура на суше. Молодые вулканы в пределах этого грабена не только состоят из гиалокластитов (И.А. – стекловатого обломочного материала, образующегося при подводных извержениях), но и несут на себе ископаемые устричные банки, возраст которых был определён приблизительно в 6000 лет» [Раст, 1982].

К приведённой информации можно добавить следующее. Литосфера над эпицентральными частями тороидов центростремительно сжата и менее подвижна, чем в зонах их краевого взаимодействия с перекрывающими оболочками. По-видимому, с этим связано то, что мы редко слышим о сильных землетрясениях в этой высокосейсмичной в целом области. После катастрофического землетрясения (около 1150 года до н. э.), разрушившего крито-минойское государство, обстановка остаётся относительно спокойной. Примерно в 900 км к северо-востоку расположена историческая область Хадрамаут (южное побережье Аравийского полуострова). Многоэтажные глиняные небоскрёбы в этой области существуют очень давно. Построены они, конечно, с учётом многовекового опыта обитателей этих мест, совсем не боявшихся землетрясений.

Несмотря на приведённые примеры, ситуация с показом деталей строения земной поверхности и некоторых характерных геологических тел в пределах многих участков всё же может оказаться просто совпадением. Тогда доказываемая динамика ведущих структур (ТМС) превратится в плохо разработанную гипотезу. Ведь большое количество признаков, по которым осуществляется поиск корреляционных зависимостей, позволяет без труда подобрать требуемые соответствия, выступающие в роли доказательств. Для лучшего прояснения ситуации используем те же алгоритмы. Предложим вариант увязки расшифрованных структур строения коры Кавказского региона с выделяемыми геодинамическими зонами соответствующего возраста. Так мы сможем показать, что наблюдаемые соотношения структур и сами структуры вполне корректно можно представить в виде образований некоторых кратковременных этапов перестройки (геодинамического воздействия) литосферы. Так мы сможем показать, что кажущаяся неподвижность земной поверхности, возможно, и не такая уж кажущаяся, а просто представляет этап стабильности, разделяющий периоды активной геодинамики, периоды «рождения» структур. Ведь изменение на сотни метров глубин моря в области Зондской островной дуги, как выясняется, произошло почти мгновенно. Своеобразный предполагаемый импульсно-циклический характер преобразования структур литосферы как раз и может быть наиболее реальным процессом геодинамики. Только в очень редких случаях можно наблюдать движение-взаимодействие с длительно существующим ускорением. Чаще всего большое ускорение действует в течение очень короткого времени, а впоследствии полученный начальный импульс постепенно передаётся окружающей материи. В отношении же Африканского региона можно предложить способ проверки реальности геодинамических построений. Для этого необходимо выполнить исследования по определению знака и интенсивности вертикальных движений земной коры в области «треугольника Афар». Нисходящие перемещения будут означать, что Эфиопская ТМС также мигрировала в район «треугольника», обеспечивая центростремительное воздействие на массы литосферы. Следовательно, интенсивность вулканических извержений в «треугольнике Афар» при уменьшении проницаемости литосферы должна с течением времени ослабевать.

КАВКАЗ

Обращение к особенностям строения земной коры Кавказского региона не случайно. Современные депрессии в виде впадин Каспийского и Чёрного морей свидетельствуют о весьма активных тектонических процессах в прошлом. Примерно в 130 км юго-восточнее города Баку глубина до складчато-метаморфического фундамента составляет более 22 км. Юго-западнее этой депрессии на удалении 650 км выделена дугообразная область широкого развития ультраосновных интрузий, датируемых мезозоем (Загросский пояс). Южнее и юго-западнее на удалении 400-450 км сформировалась также дугообразная зона тектонических структур, но уже кайнозойского возраста, и в её пределах расположен считающийся действующим вулкан Демавенд. Этой информацией мы подчёркиваем не только то, что вполне реальна связь формирования структур земной коры и литосферы с динамикой подлитосферных масс, выразившейся в образовании тороидальной мантийной структуры и депрессии, но и возможность разграничения разломных зон по возрасту даже в пределах влияния одной ТМС. Вернувшись к механизму образования геосинклиналей, проще представить последовательность активизации движений в пределах динамических зон. Очевидно, перестройки начнутся с «зоны-650» (юра-мел-плиоцен, как указано на «Карте разломов…») и будут с затуханием распространяться к эпицентру тороидальной структуры (динамическая «зона-425» имеет кайнозойский возраст).

В процессе анализа материалов по данному региону выделено пять групп динамических структур, представляющих следствие возможного функционирования ТМС, эпицентры которых в первом приближении соответствуют существующим депрессиям и особенностям геофизических полей (рис. 13-14). В пределах Каспийского моря выделяется уже упомянутая Южно-Каспийская ТМС (Ю-К), севернее – Западно-Каспийская (З-К), а ещё севернее – Каспийская, проявления динамики которой в построениях использовались ранее. Характерной особенностью последней (в северо-восточном секторе Каспия), является предполагавшаяся миграция эпицентра к востоку – северо-востоку [Апанович, 2006-б]. На это указывают и удлинённая форма северной части морской впадины, и погружение фундамента от 7 км на западе до 10-11 км в восточном секторе, и вытянутая к востоку форма аномалии на карте изопор (рис. 13-9). Сразу же обратим внимание на неопределённость ситуации. При анализе большего объёма информации миграция ТМС к западу оказывается, даже более вероятна, чем к востоку. Во-первых, фактом является западный дрейф Сибирского фокуса магнитного поля (см. раздел 14). Во-вторых, в южной части Средней Сибири наблюдается некоторое усиление сейсмической активности при перемещении от выделенной КЗВТ структуры к западу. В северной части Алтае-Саянской области (по широте примерно между озёрами Хубсугул и Убсу-Нур) за последние годы зафиксировано пять ощутимых землетрясений: Караганское (дважды), Солгонское, Синеборское и Бусингольское. Максимальная магнитуда составила 5,4 [Пилимонкин, Герман, Осеев, 2008].

В области горной системы Малого Кавказа выделены две тороидальные структуры. Эпицентры их предположительно намечены в районе современных впадин, занятых озёрами Ван (ТМС «Ван») и Урмия (ТМС «Олигоценовая»). Система кайнозойских разломов на удалении 425 км от ТМС «Олигоценовая» (Ол-425) закартирована севернее в области Батуми-Триалетской впадины и продолжается она к юго-востоку в район Ленкоранской низменности. Возраст этой структуры возможно палеоцен-олигоценовый. ТМС «Ван» предполагается примерно одновозрастной с ТМС «Олигоценовая» или несколько моложе, поскольку разломные структуры на удалении 300 км хорошо вписываются в её динамику и выделяются в районе Еревана и Ленинакана (рис. 13-14). Возраст Каспийских структур прогнозируется в диапазоне от мезозоя до современного. Вероятно, наиболее длительный и сложный этап развития присущ Южно-Каспийской ТМС. Из материалов, освещающих строение чехла эпицентральной области этой структуры, следует, что значительная часть осадочного слоя «(по-видимому, более половины) принадлежит альпийскому комплексу и не менее 5 км – плиоцену – антропогену… Наиболее интенсивные погружения в Южно-Каспийской впадине происходили несколько позднее, чем в Черноморской, а именно в среднем плиоцене, когда накопилась так называемая продуктивная толща, мощность которой как на западной, так и на восточной периферии впадины достигает 3-3,5 км» [Милановский, 1964].

К рисунку 13-14

1 – изолинии скорости вертикальных сейсмотектонических движений (мкм/год); 2 – изолинии скорости современных вертикальных движений (мм/год); 3 – эпицентры землетрясений различных энергетических классов; 4 – зоны разломов как динамические структуры литосферы: а – с указанием аббревиатуры названия и расстояния до эпицентра в километрах, б – усреднённое положение краевой зоны взаимодействия тороида с литосферой (КЗВТ); 5 – разломы по данным Е.Е. Милановского (1964 г.); 6 – зоны интенсивных дислокаций (крутые разломы и флексуры), проявленные в верхней части земной коры; 7 – административные границы; 8 – осевая линия сублинейной области новейших максимальных воздыманий земной поверхности с амплитудой более 4 км; 9 – горно-вулканические массивы; 10 – отдельные вулканы, активные на протяжении кайнозоя (или даже в историческое время); 11 – эпицентр Западно-Каспийской ТМС; 12 – области опусканий земной коры, в которых возможно нахождение следов проживания человека.

Косвенным подтверждением реальности отмеченных особенностей формирования Южно-Каспийской впадины служит следующее. В 2004 году при характеристике Западно-Европейской ТМС было показано, что краевая зона взаимодействия структуры с литосферой наиболее полно «захватывает» именно южную часть Каспийской депрессии, способствуя деструкции литосферы по нарушениям субмеридионального направления [Апанович, 2004]. «Здесь выявлены многочисленные субмеридиональные подводные хребты и ложбины с амплитудой глубин до 0,4-0,5 км» [Милановский, 1964].

По существующей геохронологии и выполненным до настоящего времени многочисленным исследованиям складчатая область Большого Кавказа в виде узких горных гряд, служивших поставщиком продуктов денудации, существовала в меловом периоде. В морском бассейне этой области накапливались карбонатно-терригенные осадки, сносимые с окружающих возвышенностей. В Закавказье существовала область интенсивного преимущественно андезитового вулканизма.

Примерно такая же обстановка характерна и для палеогена, только с более контрастными движениями. Сносимый материал отлагался в северном и северо-западном секторе территории в виде толщ, объединённых в фораминиферовую и майкопскую свиты [Страхов, 1948]. Мощности осадочного чехла восточнее г. Майкоп достигают 7-8 км. Возможно, существенное влияние на формирование этих толщ оказала динамика Южно-Каспийской и Западно-Каспийской ТМС, в результате чего произошло поднятие Ставропольского свода, разделившего Азово-Кубанскую и Терско-Кумскую впадины, заполненные впоследствии неоген-четвертичными молассами [Горная энциклопедия, 1986]. Обратившись к схеме геодинамики Кавказского региона (рис. 13-14), мы увидим, что не исключается воздействие подвижек по разломам Южно-Каспийской ТМС на интенсивность вулканизма, продукты которого картируются в районе древнего вулкана Казбек, а также в нагорьях Малого Кавказа.

Перемещение эпицентра ТМС к северу и активизация при этом подвижек привели к ещё большему воздыманию земной коры Ставропольского свода, активизации вулканизма Эльбрусского района и усложнению общей структуры толщ литосферы. Отметим выделенную в районе восточного побережья Чёрного моря «зону-650» Западно-Каспийской ТМС. Получилось так, что именно здесь в пределах опущенного по разломам блока найдены остатки нескольких древних городов (см. схему). Такой вывод не является однозначным, поскольку нисходящие движения в этом районе могли быть следствием и геодинамики ТМС «Ван». «Зона-425» этой структуры выделяется в районе устья р. Ингури.

Существенные перестройки земной коры в прошлом не исключены и в результате геодинамического функционирования Каспийских (К1 и К2 структур). Выше отмечены трудности в расшифровке последовательности зарождения и активизации движений глубинного вещества этих ТМС. Ранее с динамикой ТМС К1 связывалось зарождение и развитие Ангарской ТМС (дочерней по отношению к Каспийской), по разломам которой была заложена Байкальская впадина, имеющая возраст от миоцена до четвертичного. Поэтому нужны дополнительные сведения для решения вопроса о возможности миграции Западно-Каспийской ТМС к северо-востоку, или самостоятельном образовании северных тороидов в результате взаимодействия с ядерными тороидальными структурами, которые также способны к перемещениям в теле планеты. В данной работе возраст Каспийских ТМС считается не древнее неогенового при учёте следующей информации. По материалам современных исследований максимальные сейсмодислокации характерны как раз для мегаблоков, обособленных с участием разломов Каспийских ТМС. Это хорошо видно из рисунка 13-14, где показаны интенсивность сейсмодислокаций и вертикальных движений литосферы Кавказского региона [Николаев, 1988]. Максимальные значения соответствуют Зангезурскому хребту, району Куринской впадины и Столбовского прогиба. Области, в которых исследователями выделены блоки с погружением в начале этапа и воздыманием в конце, также оконтурены разломами этой структуры [Милановский, 1964].

Северо-восточная часть рассматриваемого региона представляет область воздействия динамики в краевой зоне тороидальной структуры. Эпицентр её предполагается в западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба, а возраст считается мезозойским. Заложение в теле Восточно-Европейской платформы Донецко-Припятских авлакогенов почти укладывается в эти рамки (авлакогены выполнены породами, имеющими возраст от девона до триаса). По разломам этой зоны возможно заложились долины рек Маныч и Кума. Облик морфоструктур рельефа в этой части Ставропольского свода не противоречит динамической ситуации. Остаётся непонятной тектоническая активность в пределах Ростовского региона, где фиксируются современные воздымания севернее этого раздела и опускания южнее. Возможно, общее опускание земной коры региона южнее краевой зоны взаимодействия (КЗВТ) связано с динамикой Олигоценовой ТМС и ТМС «Ван», определяющей нисходящие движения в их эпицентральных областях?

Кавказский регион представляет удобный полигон для геодинамических исследований. Ведь по существующей геохронологии складчатые структуры Кавказа формировались на протяжении 120 миллионов лет. Быстрые поднятия сменялись опусканиями, или медленно по долям миллиметра в год вырастали горные сооружения? Считается, что «особенно повышенным тепловым потоком через кору характеризуются стадии регионального метаморфизма и гранитизации в геосинклиналях. Это последнее обстоятельство позволяет считать, что импульсивность эндогенного режима, периодическая смена стадий возбуждения и ослабления эндогенной активности обусловлены соответствующими периодическими изменениями интенсивности теплового потока». Из сказанного следует закономерный вывод, что «одновременное проявление на поверхности материков различных эндогенных режимов указывает на гетерогенность теплового поля Земли: в одно и то же время тепловые потоки в разных местах разнятся по своей интенсивности. Следовательно, тепловые потоки меняют свою интенсивность как в пространстве, так и во времени. Отсюда одна из главных задач состоит в том, чтобы понять причины этих пространственных и временнх вариаций земного теплового поля» [Белоусов, 1975]. Представляется, что выяснение причин целиком находится в плоскости геодинамических построений.

Показаны детали геодинамического развития обширной складчатой области с возможным преимущественным влиянием разломных зон эпицентральных частей тороидальных структур. Но если ТМС функционировали, значит, хотя бы в отдельных частях их краевых зон также должны сохраниться признаки такого функционирования, овеществлённые в горных породах. Попробуем выполнить такой анализ.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

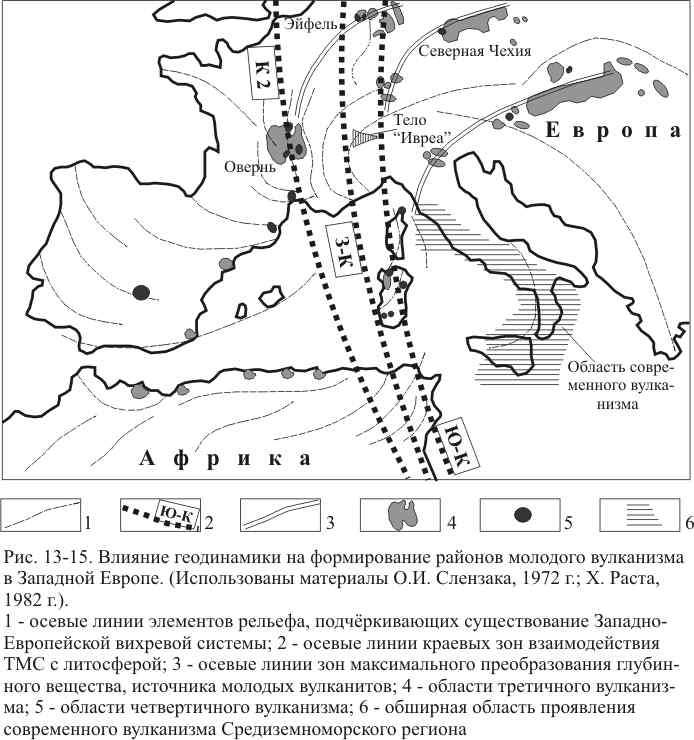

Тороидальная мантийная структура с эпицентром в районе Тирренского моря (Западно-Европейская) была выделена ещё в 1972 году [Слензак, 1972]. Многочисленные шарьяжи эпицентральной части Альпийской складчатой области логично представить как закономерное следствие динамического функционирования этой структуры [Апанович, 2006-б]. Однако в условиях тангенциального сжатия вещества литосферы вулканизм затруднён, это видно и на примере Кавказа, где только отдельные районы фигурируют как вулканические. В Западно-Европейском регионе вулканизм Средиземноморской геосинклинальной области наиболее логично связывается с активизацией литосферы в результате раскола существовавшего субматерика, дробления плит и закономерного поступления магматического материала в верхние части земной коры. В глобальном рассмотрении этот пояс представляет северный фрагмент краевой зоны взаимодействия ТМС «гексагональной планеты» с литосферой того периода. Именно с конца мела и по палеоген в Закавказье существует область интенсивного вулканизма. Следует отметить, что вулканическая деятельность завершающих стадий здесь фиксировалась даже в историческое время. В 1852 году по данным Вагнера землетрясение в Армении сопровождалось вулканическим извержением из нижних кратеров-разломов массива Большой Арарат [Неймар, 1902].

Несколько сложнее обосновать причины деятельности третичных и четвертичных вулканов Западной Европы. Продукты такой деятельности изучены в Рейнской рифтовой области, Чешско-Силезском районе, рифтовых структурах района реки Рона. Возраст вулканитов региона определён исследователями в интервале от позднего олигоцена до плиоцена. Незначительные проявления вулканической деятельности отмечены для плейстоцена. Считается, что последние извержения в районе реки Рона были не позднее 3000 лет назад. Характерная черта – омоложение вулканизма с северо-востока на юго-запад (рисунок 13-15). Это установлено при обобщении существующих материалов по району Чешско-Силезского вулканического пояса [Стафеев, 1978].

С позиций кайнозойской геодинамики логичнее всего связать вулканизм Западной Европы с тектонической активизацией, нарушившей относительную стабильность недр этой области. Не исключено, что в сжатом веществе литосферы над уже «работающей» Западно-Европейской ТМС, стали изменяться напряжения, представляющие следствие функционирования тороидальных структур, например, Каспийского региона. Сложение этих движений (центростремительного и сдвигового) привело не только к зарождению расплавов в областях максимального разломообразования, но и к проявлениям вулканизма. Установленное омоложение продуктов вулканизма к юго-западу хорошо соответствует предположению о смещении области максимальной деструкции литосферы в результате миграции ТМС (рис. 13-15). По-видимому, факт, что антропогеновый вулканизм в районе р. Рона контролируется самой молодой «Каспийской-2» зоной разломов – закономерность. В частности, миграцией тороидальной структуры в Каспийском регионе можно объяснить образование крупного Рудногорского сброса протяжённостью почти 100 км, дугообразно оконтуривающего зону вулканизма в Чешско-Силезском вулканическом поясе. «Можно констатировать, что в третичное время после завершения основной вулканической деятельности на общем фоне поднятия крупного региона по линии Чешско-Силезского вулканического пояса произошли значительные опускания. Обособленный характер формирующихся бассейнов и специфический формационный состав отложений указывают на отсутствие связи прогибов с платформенным развитием региона» [Стафеев, 1978]. Характерно, что краевая зона взаимодействия Западно-Каспийской ТМС с литосферой также контролируется рифтом южной оконечности острова Сардиния. В северо-восточной Африке в области функционирования тороидальных структур расположены грабены кайнозойского заложения в пределах Туниса и Средиземного моря (севернее Ливии), имеющие северо-западное простирание.

Неоднократно проводимые сейсмические исследования в северо-западных районах Италии выявили чрезвычайно сложное строение земной коры. Несмотря на то, что глубины до поверхности Мохо здесь претерпевают резкие изменения в виде дугообразных зон погружения на 20-25 км, важное значение исследователи придают факторам, действующим «на бльших глубинах, чем глубина залегания поверхности М» [Беляевский, 1981]. Хорошо известное пластинообразное тело «Ивреа» в районе Турина обычно представляется в качестве мантийного образования. Скорости продольных сейсмических волн в нём достигают 7,4 км/с, вершина массива находится на глубине всего 7-8 км, падение восточное. Из рисунка 13-15 видно, что его формирование лучше всего объясняется динамикой функционировавших ТМС. В их краевых зонах взаимодействия с литосферой произошло становление таких глубинных масс.

Таким образом, рассмотренный механизм взаимодействия мантийных и ядерных тороидальных структур позволяет значительно полнее оценивать масштабы и особенности тектонических перестроек литосферы, по крайней мере, с конца мезозоя. Медленная относительная циркуляция ТС (мантийных и ядерных) и периодическое совмещение в плане их взаимодействующих областей-фрагментов приводит к значительному усилению воздействия на литосферу. По-видимому, это реальные процессы, основанные на простых физических законах. Формирование многих тороидальных структур приводит к тому, что на одних участках активизация проявляется более чем наглядно, на других практически ничего не заметно. Разнонаправленное воздействие способствует оставлению блока земной коры почти в нейтральном положении, при наличии небольшой разницы во времени способствует выжиманию блоков вверх по уже сформированным и ещё не «залеченным» интрузиями разломам, способствует осуществлению нисходящих перемещений земной поверхности. Но такая компенсация напряжений не абсолютна, она не позволяет большинству землян чаще всего считать земную кору почти неподвижной? В исключительных случаях формируются весьма характерные природные образования, считающиеся почти уникальными. В качестве примера мы рассмотрим формирование уникальной Байкальской впадины, хотя её уникальность заключается в том, что природа позволила опуститься земной коре в этом районе всего на 1,2% от средней мощности континентальной литосферы.

БАЙКАЛЬСКАЯ ВПАДИНА

В качестве относительно «молодых» в данном районе Евразии, вероятно, сейчас можно рассматривать Ангарскую и Братскую ТМС, положение эпицентров которых предполагается по ряду признаков. Среди них не только дуговые нарушения с заложенными по ним долинами многих рек: Ангары, Чадобца, верховьев Подкаменной и Нижней Тунгусок, Большого Пита. Впадина озера Байкал также имеет дугообразную форму. В целом характеризуемая область пространственно соответствует обширной отрицательной аномалии геоида. Земная кора области имеет много характерных особенностей строения и фундамента, и осадочного чехла. По данным геологических съёмок разломы в районе впадины часто имеют дуговую форму с крутым падением плоскостей сместителей. Из ранних материалов изучения комплекса отложений Байкальской впадины следует, что активные тектонические движения здесь происходили около 25 млн. лет назад, поскольку в пределах впадины (на юго-восточном побережье Байкала) закартированы третичные отложения не древнее миоценовых. Максимальная мощность осадочных отложений Байкальской впадины оценивалась в 5 км [Ламакин, 1968]. Более поздние сейсмические исследования выявили погружения подошвы осадочной толщи до 7,5 км [Особенности строения осадочной толщи, 1993]. Двойное время пробега продольных волн до кровли предполагаемых кристаллических пород составило примерно 6,6 секунд. Даже при скорости 3,5 км/с это соответствует глубине 11,5 км (профиль расположен у северо-восточной оконечности о. Ольхон).

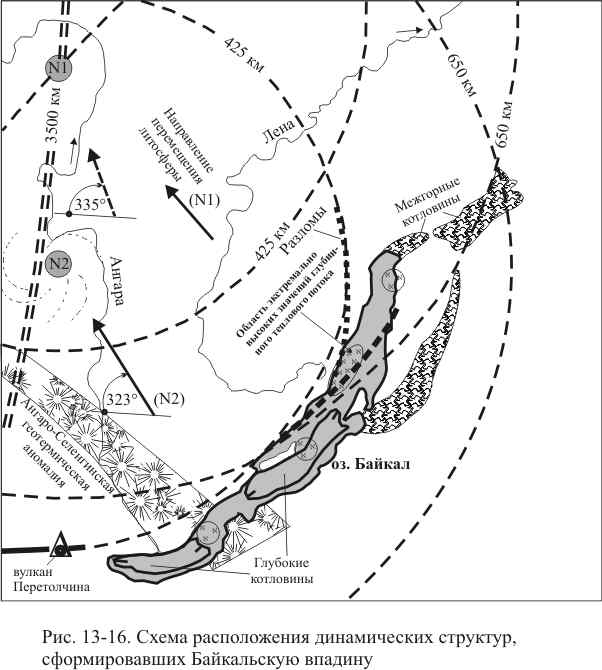

Достаточно логичным является предположение, что центростремительные перемещения мегаблоков земной коры послужили главной причиной формирования депрессии дуговой формы. В то же время наши построения однозначно показывают влияние на образование Байкальской впадины динамики обеих тороидальных структур: миоценовой (N1) и плиоценовой (N2) немного южнее Братска (рис. 13-16). Ведущая роль поддвиговых перемещений мегаблоков с образованием зон мегатрещиноватости позволила ранее иначе разделить структуры по возрасту. «Северная» была охарактеризована как плиоценовая, а южная (Братская) – получила миоценовый возраст [Апанович, 2006-б]. На этой основе было увязано влияние тектоники Ангарской ТМС (северной), зоны нарушений которой не совпадают сейчас с общим простиранием впадины, с распределением термоисточников, сконцентрированных в подавляющем большинстве на восточном и северо-восточном берегу озера и в Баргузинской котловине. По мнению В.В. Ламакина нахождение источников контролируется расположением ответвляющихся разломов «защербов», увеличивающих трещиноватость земной коры. В самом деле, если результат первого этапа формирования депрессии – это равномерное относительное опускание земной коры по всей длине впадины (Братская ТМС), то второго (Ангарская ТМС) – отсутствие подобной равномерности (симметрии) главным образом для северо-восточной части впадины. Центростремительное перемещение кровли ТМС продолжает углублять южную и центральную (опускающуюся) часть озера. Происходит поддвиг внешних (относительно зоны разломов) блоков земной коры под внутренние. Первые опускаются при таком поддвигании, приподнимая вторые. При этом симметрично опускающиеся (со сжатием) блоки коры перекрывают пути выхода термальных вод. В северо-восточной части происходит перемещение без значительного углубления, а возможно и с некоторым относительным обмелением бассейна, но главное – происходит нарушение сплошности пород восточного берега по направлениям, соответствующим современному простиранию тектонических зон, а не озёрной впадины. Многие глубинные разломы остаются «открытыми», позволяя функционировать источникам.

Правда, при смене возраста тороидальных мантийных структур в ситуации также не обнаруживается заметных противоречий (рис. 13-16). Северо-восточная часть впадины также оказывается областью максимальных расхождений направленности тектонических напряжений в миоцене и плиоцене. Кроме этого, миграция вихревой структуры к югу выглядит динамически более логично, если предположить в этом влияние перемещения масс северного тороида (полярного) от высоких широт к низким. Это обстоятельство заставило искать новые доказательства. Наиболее характерной особенностью подводного рельефа озера является существование двух глубоких впадин: Центральной (1637 м), Южной (1430 м) и Северного относительно неглубокого погружения (920 м). Эти фрагменты разделены поднятиями-перемычками, ориентированными параллельно разломам Ангарской ТМС. Значит, «право на жизнь» имеет вариант динамики, предусматривающий заложение в миоцене Центральной и Южной впадин при опускании и поддвигании блоков под массы коры на севере области. Подтверждением являются материалы сейсмических зондирований, проведённых в начале 90-х годов прошлого столетия. Установлено, что осадки с возрастом миоцен-ранний плиоцен имеют мощность 1-2 км в пределах Центральной и Южной впадин. В Северной впадине они отсутствуют. «В целом район Северного Байкала в этот период представлял собой пологое сводообразное погружающееся к северу поднятие» [Бухаров, 1996]. Выполненные в 1995 году исследования напряжённо-деформированного состояния земной коры также показывают возможность современного воздействия подлитосферных масс по направлению 323° (рис. 13-16).

Таким образом, кора с существовавшими миоценовыми «защербами»-разломами и впадинами совсем недавно (по геологическим масштабам) стала подвергаться и разуплотнению в узлах пересечения нарушений, и испытывать общее погружение с центростремительным перемещением в западном направлении. Простирание главных орографических единиц северо-востока области – Баргузинского и Икатского хребтов контролируется преимущественно разломными зонами плиоценовой структуры. Изученные движения данной области выражаются в центростремительном перемещении впадины озера Байкал к северо-западу со скоростью 0,6 мм в год [Ламакин, 1968], а также в существовании хорошо известного Ангарского надвига у города Иркутска. Отметим, что оценки скорости перемещения основаны на использовании общепринятой геохронологии. Учитывая возможность «сжатия» геологического времени с 25-26 до 1,5-2 миллионов лет, соответствующих кайнозою, скорость перемещения можно увеличить до 10-15 мм в год.

Современная сейсмическая активность этого региона очень высокая. Ежегодно здесь фиксируется до 2000 сейсмических толчков различной интенсивности. «Зона-425» плиоценового возраста контролирует положение потухшего вулкана Перетолчина в Тункинской долине (это совсем «свежий», но небольшой вулкан). Примечательно, что область распространения уже плиоцен-позднечетвертичных базальтов района пика Топографов (в Саянах) расположена в пределах узла пересечения двух разломных зон: плиоценовой «зоны-425» и миоценовой «зоны-650». О современной сейсмической активности как результате функционирования этой структуры может свидетельствовать и приуроченность эпицентров недавних землетрясений в верховьях реки Кан к плиоцен-четвертичной «зоне-425». По результатам изучения связи сейсмичности с тепловым потоком в районе Байкальской впадины установлены пункты, в которых зафиксированы величины потока, значительно превышающие фоновые (С.И. Голенецкий, В.А. Голубев, 1985 г.). При относительно «нормальных» значениях 60-80 мВт/м2 в районе пересечений разломных зон тепловой поток существенно увеличен (северо-западнее полуострова Святой Нос до 450 мВт/м2).

На некоторые неувязки, обнаруживающиеся при более тщательном анализе динамики Байкальской области в целом и физических свойств мантии, было обращено внимание уже давно. В 1990 году масштабы горизонтального растяжения земной коры в разных районах впадины были оценены исследователями значениями, лежащими в интервале всего 2,0-6,6 км. Среди разрывных нарушений бортовых частей депрессии преобладают сбросы. Однако на профилях, приведённых в работе В.Г. Николаева и др. (1985 г.), некоторые нарушения «могут быть интерпретированы как обратные сбросы или взбросы, что, на первый взгляд, представляется парадоксальным» [Артюшков, Летников, Ружич, 1990]. Комплекс материалов, использованных в анализе, позволил учёным сделать вывод, что «главную роль в формировании Байкальского рифтового грабена играло не горизонтальное растяжение на 20-30 км с соответствующим механическим утонением [коры], а другой механизм».

Анализируя плановое положение выделенных эпицентральных тектонических зон современной тороидальной структуры, можно предположить усиление сейсмоактивности и в районе строящейся Богучанской ГЭС. К «зоне-425» приурочены многочисленные пороги на реках Бирюса, Чуна, Иркинеева. На протяжении почти 80 км долина реки Чадобец строго следует простиранию отмеченной зоны. Конечно, область Западного Приангарья никогда не относилась к высокосейсмичным. Этому, как мы выяснили, способствует центростремительное перемещение масс, сжимающее здесь вещество литосферы и резко ограничивающее подвижность блоков земной коры. Правда, в подобном предварительном анализе динамики земной коры региона вовсе не отражены особенности строения и неотектоники обширной зоны, в пределах которой и протекает хорошо известная река Ангара. Именно в районе её истока зафиксирована почти 400-километровая по протяжённости Ангаро-Селенгинская геотермическая аномалия северо-западного простирания [Котляр, Соловьёв, 1985]. Ситуация требует дополнительного анализа. На удалении примерно 1700-1800 км от Турфанской впадины исследователи выделили дугообразные разломы неустановленного возраста. Их протяжённость в районе юго-востока Монголии достигает 500-600 км, в центральном Казахстане 200-250 км. В пределы области с такой удалённостью попадает сдвиг долины реки Иртыш у города Омска, дугообразная долина реки Кеть, долины рек Тасеева и Бирюса. Но главное, Ангаро-Селенгинская геотермическая аномалия располагается в зоне влияния характеризуемой КЗВТ. Конечно, велика вероятность простого совпадения отмеченных признаков, тем более что у нас нет надёжной информации о современной сейсмичности этой зоны в целом.

Восточная краевая зона взаимодействия тороидов связывается с активной вулканической Курило-Камчатской островной дугой на удалении 3500 км от эпицентра. Это область относительно свободного выхода глубинной энергии движения, сопровождающегося частыми землетрясениями и извержениями вулканов. «Огнедышащие недра» планеты проявляют себя здесь во всём многообразии процессов. Тектонически активна и прилегающая акватория. Интенсивное взаимодействие тороидальных мантийных и ядерных структур способствует формированию весьма расчленённого рельефа – узких дугообразных впадин (желобов) глубиной до10 км. Если высшей точкой считать Ключевской вулкан, то размах рельефа составит почти 14500 м. «Свежие» вулканические аппараты Большеанюйской области служат ссылкой на наличие современного вулканизма в этом районе. Расположены они на расстоянии примерно 3450 км от эпицентра Братской ТМС.

Западный фрагмент КЗВТ практически не выражен, по-видимому, из-за экранирующего влияния мощной континентальной литосферы. Тем не менее, на удалении около 3550 км от эпицентра ТМС исследователи выделили не только нарушения кайнозойского возраста, но и зафиксировали современную сейсмическую активность. Примерно по линии «Саратов – Саранск – Кострома – Вологда» протяжённость разломов составляет сотни километров. В пределах линейной области (Мурманск – Беломорск) восточная часть (приподнятая) Балтийского щита разбита разломами, активными в кайнозое, зафиксированы землетрясения. Вероятно, данную информацию следует учитывать при строительстве крупных промышленных (с опасным производством) предприятий.

Рисунки к разделу 13