- •Геодинамика. Проблемы и перспективы

- •Часть 3

- •Часть 3

- •13. Формирование тектонических структур земной коры

- •Геосинклинали

- •Рифты, авлакогены

- •Разломы в структуре литосферы

- •Интрузивные траппы как продукт взаимодействия расплавов

- •Динамика и строение земной коры (примеры)

- •14. Тектоника литосферных плит

- •Как плавали континенты?

- •Трудные вопросы «тектоники литосферных плит»

- •Выделение подошвы гипергенной оболочки

- •О динамических механизмах тлп

- •О возрасте тороидальных структур

- •16. Геодинамика и прогноз землетрясений

- •17. Лунно-земное взаимодействие

- •18. Геохронология как следствие геодинамической эволюции

- •Абсолютная геохронология

- •Когда жили и почему вымерли динозавры?

- •19. Причины глобального изменения климата

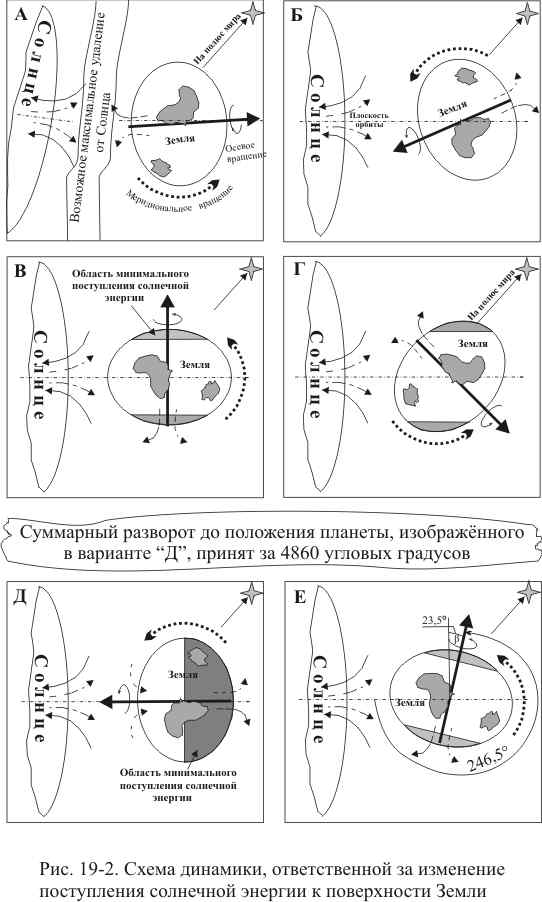

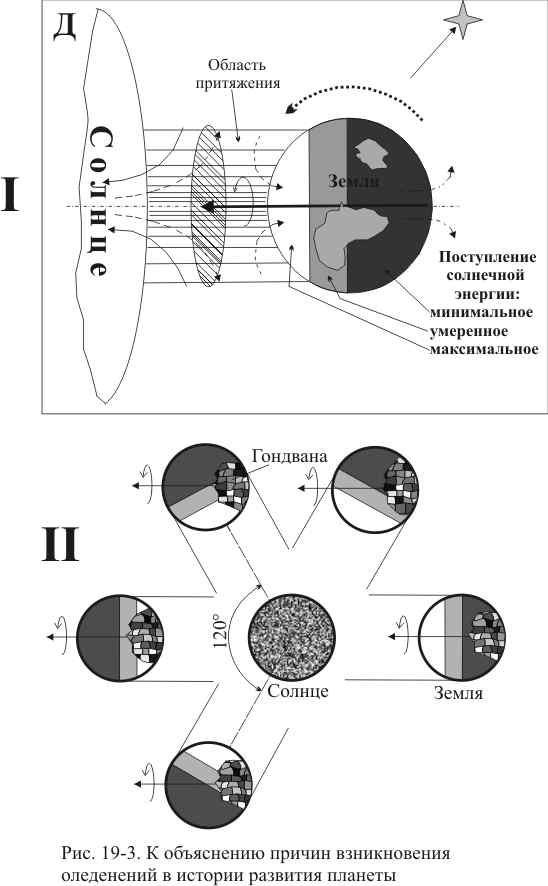

- •Оледенения в истории планеты

- •О влиянии техногенной деятельности человека на изменение климата

- •20. Динамика планеты в будущем

- •Яворский б.М., Детлаф а.А. Справочник по физике.- м.: Наука, 1977.- 944 с.

О влиянии техногенной деятельности человека на изменение климата

Рассмотрение проблемы антропогенного воздействия на климат планеты во многом зависит от степени абстрагирования в представлении моделей эволюции системы. Уподобив изучаемое протовещество идеально однородной субстанции, мы создаём себе сложности в поиске некого изначального импульса, «запустившего» в действие динамику исследуемой материи. Рассуждая о том, что «система, находящаяся в состоянии динамического равновесия, испытывает различного рода внешние возмущения», а живые организмы способны «кондиционировать (т. е. перестраивать в благоприятном для себя направлении) свою среду обитания» [Еськов, 2007], мы также чрезмерно абстрагируемся в изучении предмета. Внешние возмущения, приводящие к перестройке поверхностных оболочек планеты, представляются в неком абсолютном плане. Пример с прогрессирующим оледенением приводится очень часто. При разрастании ледникового покрова понижается температура нижних слоёв атмосферы, и часть осадков выпадает в виде снега. Отражательная способность поверхности земли увеличивается, температура падает и ледник разрастается. Ясно, что представленный процесс значительно упрощён. Ведь понижение температуры атмосферы приводит к уменьшению количества водяного пара, а значит и к уменьшению количества осадков. Не оборвав резко логическую цепь выводов, мы получили совсем другой результат. В динамической системе важна исходная причина, в данном случае – причина образования области низких температур на планете. Ледник не может быть причиной образования такой области, он лишь следствие.

Такое же содержание и хорошо известной теории Джеймса Лавлока (1979 г.), представляющей Землю в виде единого организма планетарного масштаба. Учёный показал, что жизнь существенно влияет на температуру самых нижних слоёв атмосферы. К примеру, микроорганизмы, обитающие в солёных маршах (береговых отмелях приливных морей), при наступлении зимы изменяют свою окраску на тёмную для поглощения тепла и согревания Земли. По-видимому, из двух указанных причин изменения окраски одна может быть лишней. Как бы ни «кондиционировали» живые организмы окружающую среду, на смену обширному озеру Чад (по Ю.А. Еськову – внутриконтинентальному морю), существовавшему в 20-х годах прошлого века, и крокодилам когда-то полноводных рек нагорья Ахаггар пришла пустыня Сахара. Земля функционирует независимо от того факта, что в составе всей биосферы примерно 0,0002 % от её массы приходится на существа, относимые к виду homo sapiens.

Биосфера сформировалась сразу после отделения огненных недр планеты от формирующихся внешних оболочек достаточно мощной литосферой. Длительность этапа зарождения организмов не могла быть большой. Высказывания, представляющие планету на протяжении миллиардов лет безжизненной пустыней, лишены всякого основания. Один из наиболее трудных для Ч. Дарвина вопросов: «Почему в кембрийском периоде сразу появляются представители почти всех основных подразделений животного царства»? – решается очень просто. Следов длительной эволюции организмов нет потому, что природой для этого было отпущено очень малое время. Разнообразные организмы формируются сразу, как только физические условия внешней оболочки этому перестают препятствовать. В более корректном виде данное определение должно выглядеть так: «Внешняя оболочка планеты существует в закономерном развитии, где соответствующие биологические объекты представляют неотъемлемую её составную часть».

Действительно, занимая пограничную область – зону взаимодействия верхней части земной коры, гидросферы и атмосферы, биосфера не является чем-то неизменным. Изменяются условия обитания – сразу же происходят изменения в видовом составе организмов. После обширных пожаров в Англии, бабочке-пяденице потребовалось всего несколько десятилетий, чтобы изменить окраску, приспособившись к проживанию среди потемневших стволов деревьев. Галапагосские зяблики, послужившие основой Ч. Дарвину в создании эволюционной теории, изменили свой видовой состав за 1-2 засушливых сезона 1977-1978 годов. Выжили птицы, обладающие большими клювами, позволяющими раскалывать жёсткую оболочку семян – их основного корма. Сравнив данные своих наблюдений «с измерениями почти двухсотлетней давности, биологи поняли, что стали свидетелями появления нового вида» [Флэннери, 2007].

Мы рассматриваем конкретную планетную оболочку, поэтому начало и конец её существования представляют временне границы этапа в общей эволюции Земли. Уточним, что речь идёт о сравнительно полноценной геосфере – области с распространёнными живыми организмами. В этой связи, выделение такого этапа нельзя осуществить строго. Проблематичен поиск границы, за которой вообще отсутствует «жизнь». Главное – что понимать под этим термином. Вероятно, Вернадский был прав, считая, что невозможно в истории развития планеты выделить этап, когда органическая жизнь отсутствовала. Нам же важен относительный аспект проблемы: «Как изменится в целом биосфера в будущем, как это повлияет на условия обитания человека»? В любом случае решить вопрос о сути взаимодействия человека с окружающей материей нельзя без определения длительности эволюции и биосферы, и всей системы в целом.

В настоящее время у исследователей практически нет сомнений в существовании единственной обитаемой планеты в нашей системе. Точнее это положение должно быть сформулировано следующим образом. «Нет сомнений, что в настоящее время обитаема в нашей системе только Земля». В таком контексте исключается проблема геоцентризма, проблема исключительности нашей планеты в общем космическом образовании. Вместе с тем подчёркивается важность изучения динамики, изучения реальной эволюции Солнечной системы. То, что кажется незыблемым в данную эпоху, не обязательно будет существовать вечно.

Во взаимодействии тел с обменом импульсами (гравитации) максимальный обмен энергией движения происходит только при равенстве импульсов. Вспомним о процессе взаимодействия тороидальных мантийных структур с литосферой. Фрагмент литосферы в виде покрышки над одной ТМС будет перемещаться вместе с тороидом. Для разграничения объектов в составе геосфер «фрагментам литосферы пришлось объединиться», и по отношению к такому телу одна тороидальная структура аналогична взаимодействию маленького шарика с большим шаром в известном физическом опыте. Таков же принцип и в отношении взаимодействия любых субстанций. Цивилизация гоминидов в максимальной степени способна изменять геосферу, вещество которой примерно соизмеримо с количеством разумных существ вместе с их индустриальным обеспечением. Для иллюстрации этого положения ниже приведены данные о внешних оболочках планеты (таблица 19.1). Различия в их массах во многом определяют особенности изучаемого взаимодействия. Кроме масс в таблице показаны содержания углерода (или его двуокиси), который наряду с водяным паром и метаном относится к главным парниковым газам, существенно влияющим на разогрев атмосферы и верхней части земной коры.

Таблица 19.1

Сравнительные массы оболочек Земли

Геосферы |

Масса, кг |

Содержание С, или СО2 , % |

Содержание С, или СО2 , кг |

Примечания |

Атмосфера |

5,1·1018 |

0,036 |

1,84·1015 |

Данные на 2000 г. |

Биосфера |

0,26·1018 |

18,00 |

46,8∙1015 |

Содержание углерода |

Гидросфера |

1400·1018 |

0,009 |

126·1015 |

|

Земная кора |

26000·1018 |

0,023 |

5980·1015 |

Расчёт по кларковому содержанию углерода |

Вся планета |

5975000·1018 |

|

|

|

Из таблицы видно, что углерод, без которого органическая жизнь на планете невозможна, распространён широко. Максимальное количество этого элемента сосредоточено в горных породах в виде карбонатов, в водной оболочке в виде карбонатов и бикарбонатов. Очевидно, относительное содержание углерода (или его двуокиси), возрастающее к верхним оболочкам, является указанием на закономерный ход эволюции планеты, на изменение её вещественного состава. В первичной планете углерод был перераспределён из перемешанного состояния в приповерхностные оболочки. В слое «Е» концентрировались более массивные атомы. Формировалась первичная водная оболочка, интенсивно накапливались карбонаты. Позже простейшие микроорганизмы также стали участвовать в связывании углерода. Но ещё интенсивнее углерод начал концентрироваться во внешних оболочках при образовании растительного покрова. Биосфера значительно уступает по массе и атмосфере, и гидросфере. Углерода же в её составе примерно в 3 раза меньше, чем в гидросфере, хотя масса последней в 5300 раз больше. С образованием биосферы значительно увеличилось выделение кислорода. Этот сильнейший окислитель стал вступать в реакцию с углеродом водной оболочки, горных пород. Белки, жиры и углеводы являются продуктом соединения двуокиси углерода с водой. В целом система сбалансирована, и поступление двуокиси углерода не нарушает равновесия. В некоторых пределах увеличение содержания СО2 стимулирует увеличение прироста зелёной массы, а значит и представителей фауны, потребляющих эту массу.

Таковы общие особенности современного этапа функционирования внешних оболочек. Как изменяются параметры этого функционирования, ведь всё развивается? В решении этого вопроса мы не будем касаться масштабов выброса сложных химических соединений, усугубляющих последствия «парникового эффекта». Вклад их – проблема особого рода. Технический прогресс в классическом варианте, если под этим понимать масштабное развитие индустрии, увеличение парка автомобилей, самолётов – своего рода экологический тупик для землян. Мы обратимся в большей степени к протеканию природных процессов, а существование цивилизации будем воспринимать как неизбежность в формировании такой оболочки. В этом плане вспомним о 0,0002 % массы гоминидов. В качестве особенностей современного функционирования перечислим отдельные факты, которые можно считать не только «следствием», но и «причиной».

1. Увеличение температуры нижнего слоя атмосферы и поверхности Земли.

2. Особенности эволюции водной оболочки.

3. Изменение состояния растительности планеты.

В сбалансированной системе трудно выделить некий основополагающий фактор, однозначно определяющий изменение других параметров. И водная оболочка, и растительность, и животный мир океанов чутко реагируют на изменение температуры. Но одновременно они и влияют на скорость этого изменения. Тем не менее, факт отсутствия биосферы на других планетах, обладающих не только мантией и ядром, но и литосферой, вынуждает нас искать некую главную причину подобной избирательности. В интенсивно перемешивавшемся веществе «молодой» планеты было много железа, накапливавшегося в протоокеанах в виде джеспилитов. Для образования гематита и магнетита в джеспилитах требуется много кислорода, и его генерирование связывается с интенсивным развитием фотосинтезирующих организмов [Еськов, 2007; Страхов, 1948]. Как связать с этим скудность архейско-протерозойской органической жизни? Одним из процессов образования молекулярного кислорода является фотодиссоциация молекул воды, зависящая от интенсивности солнечной радиации. До фанерозоя земная биосфера была слабо развита, вероятно, не только из-за недостаточно зрелой осадочной оболочки. Воздействие «молодого» Солнца с интенсивным ультрафиолетовым излучением могло сильно отличаться от современного. Однако мы не знаем, сколько паров воды содержала атмосфера в архее-протерозое, чтобы оценить масштабы воздействия жёсткого излучения на молекулы воды. Насколько реальна гидросфера того периода в виде мелких океанов и интенсивно испаряемой воды? Испарение при осадочно-термальном формировании пород в мелких океанах выглядит совсем не фантастично. Сначала кислород расходовался на окисление выделяемых вулканами сероводорода, метана, закиси углерода, аммиака, а также железа «молодой литосферы». Вплоть до рифея в океане формировались только двумерные сообщества в виде «водорослевых матов». Такие бактериально-водорослевые биоценозы многие считают неким промежуточным продуктом между биологически «немым» этапом развития и стадией существования полноценной биосферы.

Но возможно причина существования архаичной биосферы не только в прогреве. Животные и высшие сосудистые растения как главные представители трёхмерного мира биологических существ появились во второй половине фанерозоя. Находки девонских представителей флор и фаун осуществлены исключительно в одной области Европы и Северной Америки, и приурочены они к обширному району развития дельтовых отложений (красноцветных осадков). Обширные депрессии возникли тогда, когда из общего прототороида стали формироваться отдельные вихревые структуры. Материя планеты стала дифференцироваться по вертикали. Максимальной интенсивности это взаимодействие достигло с образованием двухслойной структуры (структуры с пентагон-додекаэдрическими составляющими), мир стал по-настоящему трёхмерным. Излучение как следствие взаимодействия и распада РЭ достигло нужной интенсивности. Строительного материала для создания биологических организмов стало достаточно. К этому же времени планета вполне могла занять в Солнечной системе орбиту на удалении, максимально благоприятном для развития биосферы.

В проведённом анализе освещены причины, которые могут считаться определяющими для эволюции интересующей нас части планеты. И мы не рассматриваем абсолютно равновесную систему. Да, планета – весьма устойчивое динамическое образование. Но устойчивость должна быть соотнесена с конкретным периодом, а не подразумеваться вообще. Венера с содержанием парникового газа СО2 97% не выглядит совсем неустойчивой. С каким периодом можно соотнести современный этап эволюции Венеры?

Архей-протерозой Земли интерпретируется как период с большим количеством двуокиси углерода в атмосфере и незначительным содержанием кислорода. Достоверно установлено, что главным поставщиком кислорода в современную атмосферу являются фотосинтезирующие организмы. На Венере организмы подобные земным ни сейчас, ни в будущем невозможны. Если планета прошла в своём движении к звезде интервал умеренных температур, то её биосферное будущее без перспектив. Состав венерианской атмосферы по отношению к земной «вывернут наизнанку». Две причины функционирования чрезвычайно развитой биосферы мы назвали: гравитационное взаимодействие в многослойных оболочках, генерирующее излучение и обеспечивающее круговорот вещества, и оптимальная температурная обстановка. Остаётся решить вопрос, когда земную температурную обстановку из относительно благоприятной (на фоне усиливающейся тектонической активности литосферы и верхней мантии) следует переводить в ранг экстремальной. Состав атмосферы нашей планеты начал «выворачиваться наизнанку», или время «ещё терпит»? В настоящее время содержания кислорода в атмосфере и гидросфере соотносятся как 130:1. Для углекислоты этот показатель равен 1:68. С участием этих газов протекают все процессы в верхних оболочках.

Увеличение температуры атмосферы и поверхности Земли – и причина, и следствие. Нагревание – следствие увеличения доли инфракрасного (теплового) излучения в общем спектре Солнечной энергии (Солнце стареет), а также изменения расстояния до центрального тела. Масса атмосферы увеличивается из-за усиления тектономагматической деятельности, из-за вулканических выбросов. До 75% в составе вулканических газов составляет водяной пар, от 15 до 35% двуокись углерода. «Годами двое английских учёных наблюдали за кратером вулкана Поас в Коста-Рике. Внутри его было горячее кислотное озеро. За последние два года оно высохло, и на дне оставались лишь участки кипящей грязи. Затем на месте некоторых из них поднялись жёлтые конусы высотой 1-3 метра, из которых выходили струи газа. Вскоре некоторые конусы разрушились, и на их месте появились озерца растопленной серы» («Знание-сила», № 8, 1990 г.). Можно представить венерианскую ситуацию, когда вулканические эксгаляции в разогретой атмосфере исчисляются тысячами. На Земле к испаряющейся при повышении температуры воде добавляются выбросы двуокиси углерода, азота, серы, более сложных веществ, обусловленные деятельностью людей.

Нагревание поверхностных оболочек – причина нарастающего беспокойства представителей флоры и фауны. Более интенсивный прогрев приводит к масштабному испарению воды. В настоящее время средневзвешенная температура морских вод оценивается примерной величиной 3,58 °С (рис. 19-6). До экстремального значения, после которого начинается испарение, осталось 0,4 °С. Далее начнёт увеличиваться содержание воды в атмосфере и уменьшаться содержание газов в воде. По-видимому, на планете постепенно исчезают благоприятные условия для эволюции биосферы? Растительность не только хуже растёт без воды. В дополнение к ежедневно горящим лесам возникают города. В этом же направлении «работает» геодинамика, результатом чего является активизация приповерхностных частей литосферы и мантии. Оболочки, содержащие много карбонатов, углеводородного вещества, соединений серы включаются в более активную зону усиливающегося вулканизма. Очевидно, эпоха связывания углерода миновала, наступил период его высвобождения. В обстановке резкого уменьшения количества лесной и травянистой растительности кислород расходуется на окисление интенсивно поступающих углерода, азота, серы. Не исключено, что эксгаляции многочисленных вулканических извержений, смешавшись с двуокисью углерода, в итоге создадут обстановку, схожую сейчас с венерианской.

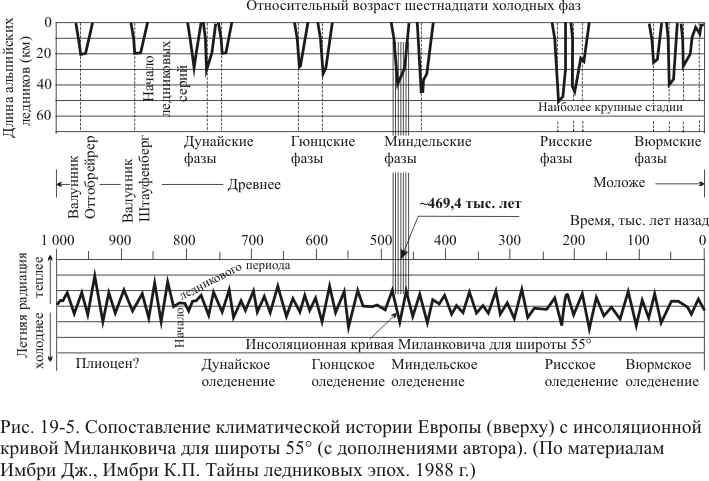

Но мы всё время говорим о двуокиси углерода, прогнозируем увеличение его содержания в атмосфере в несколько раз. Напомним, что человек может кратковременно без видимого вреда использовать воздушную смесь с содержанием СО2 до 1,0% [Хлебопрос, Фет, 1999]. (При 0,3% двуокиси углерода уже замечаются изменения в организме человека, а 5-процентное содержание смертельно). Вклад углекислого газа в общую величину нормального атмосферного давления (при температуре 0 °С) равен 0,031 кПа). Пары воды в условиях насыщения при той же температуре создают в 20 раз большее давление (0,611 кПа). Особое значение имеют «для тропосферы пары воды, пропускающие коротковолновое излучение и задерживающие «отражённое» длинноволновое» [Геологический словарь, 1978]. Посвятив рассмотрению влияния углекислоты на повышение температуры земной поверхности целую книгу, Тим Флэннери, страдая от жары в летнем Нью-Йорке, тем не менее, замечает: «Разница между пустыней и Нью-Йорком ночью состоит только в наличии парникового газа – водяного пара, самого эффективного из них». В гидросфере двуокиси углерода всего 0,009 %, и при общем повышении температуры давление водяного пара, выделяющегося в атмосферу, может возрасти до 6-7 кПа (рис. 19-7). Это примерно в 236 раз больше, чем вклад углекислого газа. Примем за оболочку, максимально насыщенную парами воды, тропосферу мощностью 12 км, и хотя бы примерно оценим массу в ней водяного пара.

Количество молекул водяного пара в тропосфере оценим на данных о содержании частиц в идеальном газе при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа). В одном кубическом сантиметре такой субстанции содержится 2,69∙1019 частиц. Будем считать, что водяной пар присутствует во всей тропосфере в количестве несколько менее 1 % от частиц других газов (2∙1017 в см3). При объёме тропосферы 6,12∙1024 см3 и массе молекулы воды 3∙10-26 кг масса водяного пара составит 36,72∙1015 кг. Обратившись к таблице 19.1, мы увидим, что водяного пара только в тропосфере в 20 раз больше, чем двуокиси углерода. Из таблицы следует также и то, что масса всей воздушной оболочки всего в 139 раз больше рассчитанной величины. «По результатам исследования западногерманского Общества имени Фраунгофера, больше всего в атмосфере азота (77 процентов) и кислорода (21 процент). Доля паров воды составляет один процент и почти столько же имеется благородного газа аргона» («Знание-сила», № 1, 1988 г.). По-видимому, увеличение содержания воды в атмосфере не может не влиять на общее изменение температуры водно-воздушной оболочки и земной поверхности.

Расчёт массы водяного пара в тропосфере можно выполнить иначе. Известно, что плотность насыщенного водяного пара (при температуре 100 °С) примерно равна 0,6 кг/м3). Массу оценим из предположения, что реальная средняя плотность пара тропосферы составляет всего 1/100 часть (0,006 кг/м3). В итоге мы получим те же 36,72∙1015 кг. Правда, здесь будет полезным следующее замечание. Очень трудно оценить содержание водорода в атмосфере, хотя его плотность (как газа) в 15 раз больше плотности водяного пара, использованной в расчёте. Напротив, водяной пар присутствует повсеместно, он является одним из главных передатчиков тепловой энергии. Вероятно, значение 36,72∙1015 кг соответствует некоторому минимальному количеству воды в атмосфере Земли. Отметим, что в приведённых расчётах не учтены водяные пары, постоянно присутствующие не только в тропосфере. Установлено, что появление серебристых облаков на высотах 60-80 км (в стратосфере) обязано наличию кристалликов льда, точнее – образованию прослоев газогидратного вещества. «Высокие тонкие облака более активно удерживают тепло, чем отражают свет, что ведёт к нагреву, тогда как низкие плотные облака оказывают противоположное воздействие» [Флэннери, 2007]. Роль низкой облачности рассмотрим детальнее.

Сколько воды содержат кучевые облака, готовые разрядиться интенсивным ливнем? Сконцентрированное в них вещество, очевидно, должно подчиняться принципу квантования энергии движения (см. раздел 11). Это значит, что на небольших высотах, где образуются и плотные водно-воздушные массы, и вихри плотность атмосферы должна быть равна 0,817 кг/м3. При различной температуре в такой субстанции содержится 50-60 % водяного пара. Это очень много. Тщательными измерениями установлено, что «Земля в настоящее время поглощает на 0,85 ватта (0,2 кал/с) на квадратный метр больше энергии, чем излучает в пространство... Энергетический дисбаланс очень мал по сравнению с поступающими от Солнца 235 ваттами на квадратный метр» [Флэннери, 2007]. Правда, «тщательность» не подкреплена данными о погрешностях измерений. Кроме этого, энергия испарения 1 грамма воды составляет 580 калорий (155 ватт). Эта же энергия выделяется при последующей конденсации пара в другом месте планеты. Что значат 0,85 ватта по сравнению с 155 ваттами? Нагрев планеты, а главное – нагрев водных масс происходит постоянно и с увеличивающейся интенсивностью. Не только «стареющее» Солнце излучает всё больше инфракрасных квантов, переводя водяные пары в атмосферу. Автор упоминаемой здесь «тревожной» книги часто ссылается на необычность параметров водных масс западного сектора Тихого океана. Относительным началом аномального периода автор считает сезон 1997-1998 годов, названный «мировым годом пожаров». Во влажном тропическом поясе Юго-Восточной Азии выгорело более 10 миллионов гектаров лесов. «Отдельные изменения, возникшие в 1998 г., стали постоянными: с тех пор температура воды на западе центральной части Тихого океана часто достигала 30 °С, тогда как струйное течение повернуло к Северному полюсу» [Флэннери, 2007]. Обратившись к разделу 15, мы увидим, что всё закономерно. Именно в этой меридиональной полосе земного шара происходят интенсивные геодинамические процессы, сопровождающиеся мощным разогревом литосферы.

Поступающий водяной пар (или полуокись водорода) имеет малую плотность, и средневзвешенная плотность атмосферы уменьшается. Добавка тяжёлых газов (окиси азота, оксидов серы, двуокиси углерода) ведёт к увеличению плотности тонкого самого нижнего слоя. Значит, менее плотная оболочка должна некоторым образом всплывать в поле тяготения планеты. И это уже зафиксировано. «В 2003 г. климатологи объявили, что буквально за последние несколько лет высота тропопаузы (И.А. – верхней границы тропосферы) увеличилась на несколько сот метров» [Флэннери, 2007]. Важно не только то, что «в тропосфере всё большее количество парниковых газов задерживают большее количество тепла, заставляя тропосферу расширяться». Мы хорошо знаем, что теплопроводность более плотного материала выше по сравнению с рыхлым, пористым. Более мощная и менее плотная тропосфера лучше удерживает тепловую энергию. Кроме этого, атмосфера становится чрезвычайно стратифицированной. На Венере, обладающей очень мощной и плотной атмосферой, разделение воздушных масс – пройденный этап. До высоты 48-49 км располагаются слои углекислоты с незначительной примесью водяного пара и других газов. Выше (до 70 км) образовался слой из капелек серной кислоты. При реакции сернистого газа (SO2 как продукта вулканической и человеческой деятельности) с кислородом образуется оксид серы (VI) SO3. Последний участвует в необратимой до температуры 300 °С реакции с водой, образуя пар серной кислоты, быстро конденсирующийся в мелкие капли.

Слои водно-воздушной смеси образуются и выше тропосферы, усиливая эффект экранирования. Становится очевидной связь участившегося появления ураганов, снегопадов в субэкваториальных районах Земли с изменением содержания воды в атмосфере. «Ураган – это тепловая машина, топливом которой служит скрытое тепло, высвобождающееся при конденсации огромных количеств водяного пара. Чтобы запустить эту машину, требуется большое количество тёплого влажного воздуха и его постоянный приток» (Ф. Лутгенс, Э. Тарбук: из руководства по изучению атмосферы). Информация об увеличении количества погодных катаклизмов всё чаще появляется на страницах печатных изданий, в телевизионных передачах. Вероятно, увеличение температуры земных верхних оболочек, увеличение влагонасыщенности почвы и атмосферы следует рассматривать в качестве главных причин этого.

Аномальные погодные явления начинают «обживать» районы, где ранее почти не наблюдались. Подобное выравнивание глобальных климатических контрастов может определяться и нивелированием сил тяготения при превращении планеты в шар. Нарушается устойчивость миграции атмосферных масс в привычных для жителей направлениях. В более интенсивном поле сил тяготения экваториальной области чаще происходит сложный обмен импульсами между массами атмосферы. Не всё можно учесть в модельных построениях, касающихся прогноза погодных катаклизмов. «Например, мы как следует не знаем процессов динамики и переноса тепла в океане, плохо представляем себе характер его взаимодействия с атмосферой. Большие трудности встречаются в моделировании облачности, не до конца ясна связь между температурой воздуха и снежно-ледяным покровом, температурой и количеством водяного пара в атмосфере» (Из беседы с членом-корреспондентом АН СССР Г. Голицыным; «Знание-сила», № 7, 1987 г.). Самое простое повседневное явление передачи водяного пара от влажного хлеба сухому печенью даже в негерметичной ёмкости объяснить не просто. По-видимому, подобный обмен подвижной субстанцией – водяным паром служит необходимым условием динамики воздушных масс.

Итак, что же происходит в настоящее время? Образовавшиеся ниши в среде, пригодной для формирования органики, давно заполнены. Видоизменение флоры и фауны осуществляется со скоростью, определяемой функционированием системы. Вымирают некоторые виды животных, уменьшается количество лесов. Жизнь в океанах пока весьма разнообразна. Но не исключено, что в самых нижних плотных слоях атмосферы более интенсивно развиваются вирусы. Строительный материал в виде азота, фосфора, углекислоты для этого поставляет и человек. Начинает заселяться оболочка (ниша), где наиболее комфортно чувствуют себя микроорганизмы. Средой обитания, к сожалению, для них является и человеческое сообщество. По-видимому, это реальная перспектива недалёкого будущего.

Масса нашей планеты составляет почти 6·1024 кг. Ежесуточно Солнце посылает на планету 17·1020 калорий тепловой энергии [Океан сам по себе…, 1984]. Из этого количества 8,67·1020 (51%) калорий передаётся атмосфере и земной поверхности. При длительности суток 86400 секунд и площади планеты 5,1·1014 квадратных метров это составит примерно 20 калорий в секунду на квадратный метр. Потери тепла через теплопроводность горных пород составляют 2·1020 калорий в год, или 6·1017 калорий в сутки. В секунду с квадратного метра это составит 0,0136 калории. Получается, что значительного влияния эндогенное тепло на изменение климата пока ещё не оказывает, а аккумулятором солнечной энергии служат оболочки до глубины 200 м. Масса земной коры (до поверхности Мохоровичича) оценивается в 26000·1018 кг. Масса гидросферы по тем же оценкам составляет 1400·1018 кг, атмосферы – всего 5,1·1018 кг. Биосфера, сосредоточенная в области раздела верхних оболочек, по оценкам В.В. Вернадского «весит» всего 0,26·1018 кг – 1/100 000 часть веса земной коры. Растений и животных мы отнесём к естественным образованиям, закономерно и органично сосуществующим в системе внешних оболочек. Остаётся неразумная деятельность «разумного» человека, якобы существенно нарушающая установившийся баланс. Такая деятельность непроизвольно направлена на изменение свойств самой верхней части земной коры, гидросферы и атмосферы.

Из перечисленных материальных сущностей максимальному воздействию подвержена оболочка, меньше всего отличающаяся по массе – атмосфера. В основе такой ситуации содержится фундаментальный принцип гравитационного взаимодействия. Максимальный обмен энергией (максимальное взаимодействие) наблюдается при равенстве масс, равенстве температур, равенстве движений. На гидросферу биомасса воздействует в виде общего импульса, уменьшенного в 5000 раз. Атмосфера больше биосферы по массе всего в 20 раз. Но какой смысл в подобном делении, в подобном сравнении? Без гидросферы органическая жизнь невозможна, как и без атмосферы. Минеральные вещества – составные части литосферы содержатся и в атмосфере, и в гидросфере. Если принять нижнюю границу распространения организмов в земной коре всего в 0,5 км, масса материальной среды их обитания составит громадную величину.

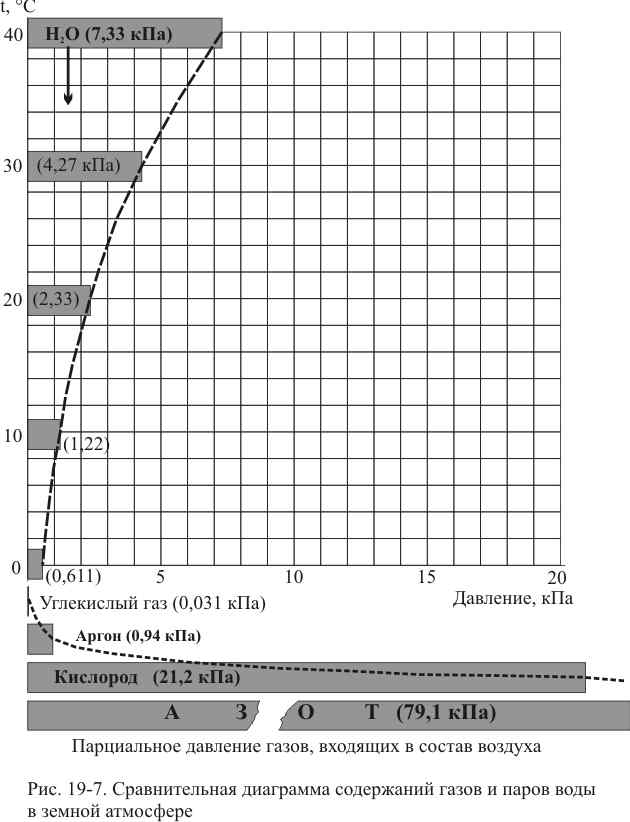

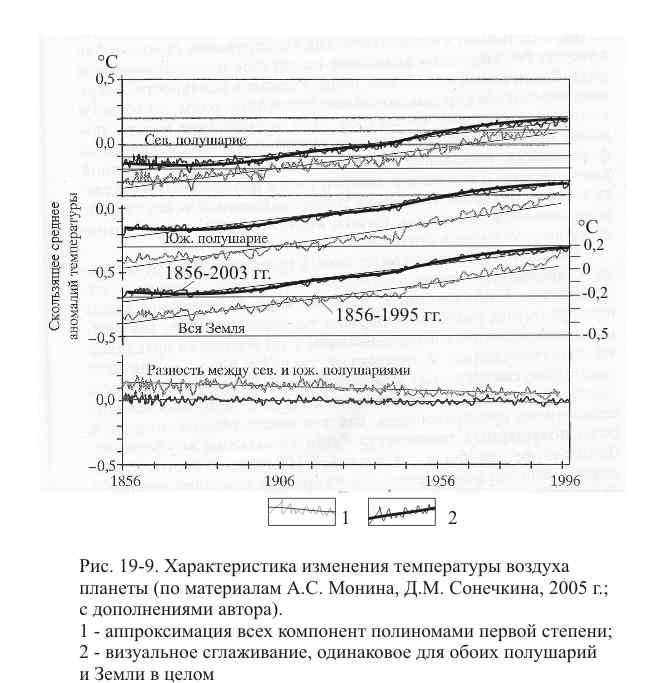

Нельзя «сбрасывать со счетов» пусть и не очень тесную корреляцию во времени итогов «разумной деятельности» человека с увеличением в атмосфере парниковых газов (рис. 19-8). Однако, в заключении – «цивилизация с индустриальной направленностью деятельности стала бурно развиваться с момента наступления потепления» также не содержится противоречий. Более того, улучшение природных условий как раз и могло стать причиной более интенсивной деятельности и размножения гоминидов. Возможность получения достаточного количества продовольствия послужила стимулом в развитии отраслей, прямо не связанных с обеспечением жизнедеятельности. Напротив, некоторые виды деятельности противоречат последней цели. Значит, оперирование корреляционной зависимостью в отрыве от анализа обстановки в целом нельзя считать корректным. Более обширный и углублённый анализ изменения температуры воздуха за период 1856-2003 годов показывает, что экстремальная ситуация слабо обоснована (рис. 19-9). На протяжении всего периода происходит не только вполне нормальный разогрев верхних оболочек, но и связанное с разогревом уменьшение разности между температурой воздуха в северном южном полушариях.

Человечество является частью планеты, и чем меньшую её часть оно представляет, тем меньше у него возможностей изменить планету в некоторых деталях. Семь миллиардов землян это примерно 4∙10-8 % от массы материальной среды обитания в виде водной и воздушной оболочек. Увеличим значение в 100 раз за счёт нашей интенсивной техногенной деятельности и получим 4∙10-6 %. Миллионные доли процента, характеризующие воздействующую массу, слишком малая величина для постановки её «во главу угла». Как показано выше, весьма наглядный график, показывающий корреляцию изменения содержания двуокиси углерода в атмосфере Земли с интенсификацией индустриального развития человеческого сообщества можно анализировать по-разному. Выводы, полученные при этом, будут различными. Земле никогда не может грозить катастрофа. Неверно называть некоторый этап эволюции системы катастрофой. Неблагоприятные условия для органической жизни – это другая проблема. Поэтому, помня о вездесущей взаимосвязи процессов, отметим следующее. «Не человек изменит общее состояние биосферы. Изменившиеся особенности функционирования геосфер изменят человеческую цивилизацию».

Рисунки к разделу 19