- •Геодинамика. Проблемы и перспективы

- •Часть 3

- •Часть 3

- •13. Формирование тектонических структур земной коры

- •Геосинклинали

- •Рифты, авлакогены

- •Разломы в структуре литосферы

- •Интрузивные траппы как продукт взаимодействия расплавов

- •Динамика и строение земной коры (примеры)

- •14. Тектоника литосферных плит

- •Как плавали континенты?

- •Трудные вопросы «тектоники литосферных плит»

- •Выделение подошвы гипергенной оболочки

- •О динамических механизмах тлп

- •О возрасте тороидальных структур

- •16. Геодинамика и прогноз землетрясений

- •17. Лунно-земное взаимодействие

- •18. Геохронология как следствие геодинамической эволюции

- •Абсолютная геохронология

- •Когда жили и почему вымерли динозавры?

- •19. Причины глобального изменения климата

- •Оледенения в истории планеты

- •О влиянии техногенной деятельности человека на изменение климата

- •20. Динамика планеты в будущем

- •Яворский б.М., Детлаф а.А. Справочник по физике.- м.: Наука, 1977.- 944 с.

16. Геодинамика и прогноз землетрясений

В геодинамике принято рассматривать вертикальную и горизонтальную составляющие перемещений земной поверхности. Накопление данных о скоростях перемещений не является сложной задачей. За последние годы исследователями многих стран обобщён материал по комплексным исследованиям такого плана, выполненным различными инструментальными методами. Труднее выявить все факторы, послужившие причиной зафиксированных изменений современного рельефа.

Наиболее заметно изменение положения поверхности земной коры под влиянием экзогенных процессов. Например, на Гармском полигоне (Памир) скорость эрозии в 26 раз выше средней скорости поднятий. Интенсивность поднятий определена величиной 15 мм/год, денудации – 400 мм/год (данные приводятся по Н.С. Благоволину и др.). Разрушение горных хребтов не прекращается ни на минуту и оказывается, что при скорости сноса материала 38,5 см/год всего 20 тысяч лет потребуется на выравнивание земной поверхности высокогорной страны. Возможны ли экзогенные процессы с такой интенсивностью на протяжении миллионов лет формирования горных систем? На западе Боливии на высоте почти 4000 м расположены развалины древнего города Тиуанако. Здесь обнаружены «остатки большого порта, морские ракушки, изображения летающих рыб и скелеты ископаемых морских животных» [Ильин, 2007]. Горообразование (по заключениям геологов) здесь происходило в третичном периоде, около 50 миллионов лет назад. Ни о какой цивилизации того периода речь идти не может. Определение абсолютного возраста по предметам из древних городов этой области дало значение 2627 лет до нашей эры. Государство инков (или его остатки) в существовавшей горной области было захвачено испанцами в 1532 году. Значит, возможная скорость поднятия земной поверхности составляла почти 1 м/год.

По данным К. Оллиера средний темп денудации для всей суши составляет 0,048 мм/год. Максимальные скорости разрушения пород в горных странах установлены для Альп – 1 мм/год. В 400 раз бльшая скорость денудации Памирских гор связана с тем, что выветриванию подвергаются преимущественно мезозойско-кайнозойские осадочные породы. В Восточной Англии морские берега, сложенные глинами, разрушаются со скоростью 1 м/год [Оллиер, 1984]. Отдельные участки побережья Карского моря (район Гыданского полуострова) превращаются в подводные отмели со скоростью 150-200 м/год [Николаев, 1988]. Вездесущее влияние силы тяжести при достаточно малой прочности материала – главная причина выравнивания (пенепленизации) рельефа. Но и в равнинных областях движения не прекращаются. Это устанавливается путём длительных наблюдений, по результатам повторных нивелировок.

В районе Прибалтики в 1957 году В.К. Гуделисом по результатам изучения стратиграфии позднеледниковых и послеледниковых отложений установлено, что вслед за отступавшим ледником поверхность земли испытывала подъём на величину от 7 до 12 м. Такой подъём, как бы следовавший волной за тающим льдом, логичнее всего связать с относительным разуплотнением толщ верхней части осадочного чехла. Давно установлены факты проседания грунтов под тяжестью высотных зданий, деформаций поверхности в районах горных выработок.

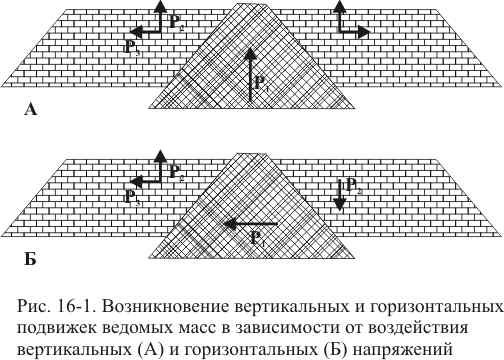

Часто расхождения в результатах повторных нивелировок нельзя объяснить ни ошибками измерений, ни поверхностными процессами. В подобных случаях с учётом необходимых поправок выявленные изменения считают следствием собственно тектонических движений. И здесь на первый план выступает необходимость установления истинной средней скорости, с которой перемещаются блоки земной коры на протяжении хотя бы четвертичного периода, а также изучения природы источников тектонических подвижек. С последней задачей тесно связан вопрос о превалировании вертикальных, или горизонтальных перемещений ведущих масс, деформирующих земную поверхность. «Фиксисты» спорят с «мобилистами» по этому вопросу с момента основания тектоники как геологической науки. В действительности данная проблема выглядит как поиск некого «чистого» идеального движения. Представленная на рисунке 16-1 ситуация показывает, что воздействие любого направления (импульс P1) вызовет в вышележащих толщах как вертикальные, так и горизонтальные подвижки (импульсы P2 и P3). Для этого достаточно лишь наличия неидеального блокового строения литосферы, что наблюдается повсеместно.

Проблема определения скоростей подъёма или опускания поверхности земной коры сложнее. Давно обращено внимание на зависимость средней скорости изучаемого перемещения от величины временнго интервала, используемого для расчёта. Часто приводится пример изучения неотектоники в пределах Украинского щита. В районе Днепропетровска, где установлена скорость поднятия 0,8 см/год на протяжении четвертичного периода (1,8 млн. лет), должны были сформироваться горы высотой почти 14,5 км. Их отсутствие позволяет сделать вывод, что «наблюдаемые движения нельзя распространять на геологическое прошлое и следует допускать или их неравномерную скорость, или считать их знакопеременными во времени, или допускать то и другое совместно» [Николаев, 1988]. Добавим, что в ряду гипотетических допущений следует считать не только скоростные параметры движений, но и длительность временнго интервала.

Знакопеременность тектонических движений во времени – своего рода геологическая аксиома. Без трансгрессий и регрессий океанических бассейнов, без вертикальных колебательных движений поверхности земной коры немыслима и геотектоника. Вся проблема в количественных оценках масштабов перестроек. В этой связи становится ясно, что существуют периоды относительного покоя (смены знака движений), активизации движений (появления ускорения) и равномерного воздействия ведущих масс на литосферу, когда перемещение последней практически отсутствует, или совсем незаметно. Показательным в этом плане может быть пример с поиском «пушек Витуса Беринга» в Камчатской области [Разумов, Хасин, 1991]. Выгруженные на острове Беринга (западном острове Командорской гряды) в 1741 году, пушки решили сделать историческими экспонатами через 170 лет. С 1910 года их искали 8 раз. В 1935 и 1946 годах пушки появлялись на поверхности, и две из них в 1946 году были вывезены в село Никольское. В 1981 году с помощью магнитометра пропажу обнаружили на трёхметровой глубине под слоем песчаных наносов. «Закапыванием и откапыванием» пушек успешно занималась природа, используя вертикальные движения земной коры. Простая оценка скорости перемещений за 35 лет (с момента естественного последнего появления пушек) даёт величину 8,5 см в год.

Вертикальные перемещения поверхности Земли достаточно интенсивны и наиболее характерны для активных в тектоническом плане областей. Уже упоминалось о зафиксированных в Японии скоростях тектонических поднятий до 7,6 см в год. Если умножить полученную скорость всего на 10 000 лет, то за это время сформируется 760-метровая возвышенность. Скорости горизонтальных подвижек блоков могут быть даже больше вертикальных. В области хорошо известного разлома Сан-Андреас (Калифорния) такие перемещения происходят со средними скоростями от 1 до 6 см в год [Косыгин, 1988; Оллиер, 1984]. Иногда в активных областях наблюдается значительное усиление подвижек. Максимальные сдвиговые перемещения в той же Калифорнии составили 7 м за 16 лет [Косыгин, 1988]. Ещё свежи впечатления о разрушительном землетрясении в Юго-Восточной Азии, когда за считанные секунды океаническая кора была перемещена по вертикали на десятки метров по разлому протяжённостью в сотни километров. Несколько таких событий за период 200-300 лет, и рельеф данного района существенно изменится. Имеем ли мы право, в таком случае, рассуждать о миллионах лет медленных поднятий поверхности в качестве главной рельефообразующей причины? В 1973 году В.П. Солоненко высказал мнение, что в районах с высокой сейсмичностью нельзя говорить о рельефообразующей роли медленных колебательных тектонических движений или об их существенном влиянии. Миллиметровые амплитуды колебательных движений в сотни и тысячи раз перекрываются амплитудами смещения при сильных землетрясениях.

Не менее сложна и проблема истинной природы сил, вызывающих тектонические подвижки литосферных масс. Наиболее употребительным является указание на всеобщность и множественность факторов – причин неотектонических движений. «Природа неотектонических движений разных категорий (ранговых, сквозьранговых и надранговых) зависит от космических, планетарных, внутриземных, внешних процессов, их взаимодействий, от техногенной деятельности человека, масштаба исследуемого объекта, функционирования различных механизмов деформаций» [Николаев, 1988]. Трудно подвергнуть сомнению такой вывод, хотя он мало даёт в понимании природы явления. В любом наборе неравноценных факторов всегда существует главный, иногда несколько самых существенных. Формирование океанов и материков Марса не состоялось (или было очень непродолжительным) не столько из-за космических воздействий, но преимущественно из-за особенностей внутреннего строения планеты, её изначальной массы, взаимодействия её составных частей, определяющего особенности эволюции системы в целом. Поэтому в данной работе поставлена цель показа влияния самого существенного, на наш взгляд, фактора – гравитационного взаимодействия, присущего любым телам. Выше механизм взаимодействия тороидальных структур был рассмотрен на примере нескольких районов, показаны особенности формирования сложных сублинейных складчатых областей (геосинклиналей), сбросовых и поддвиговых структур, обширных депрессий и поднятий. Подверженное воздействиям вещество обязано деформироваться в соответствии с его физическими свойствами и параметрами приложенных напряжений.

Подобно льдинам на поверхности спокойного водоёма, блоки земной коры представляют устойчивые образования, перемещения почти отсутствуют в таких уравновешенных системах. Но всегда ли уравновешены блоки, имеющие различную массу, различающиеся по гипсометрическому уровню поверхности, в пределах которой возможна компенсация напряжений. Сразу отметим, что вопрос далеко не простой, ибо понятие «изостатической уравновешенности» применимо больше для статических моделей (см. раздел 9). В реальном механизме геодинамических перестроек всегда необходимо учитывать взаимное действие объектов изучаемой системы, характер их перемещений друг относительно друга.

И плавающий в жидкости дубовый брусок, и лёгкий пенопласт представляют изостатически уравновешенную систему, хотя уровень компенсации сил взаимодействия различен. Ситуация будет иной, если ёмкость с уравновешенными телами резко поднимать, т. е. сообщать системе импульс. В течение периода, когда существует ускорение, об уравновешенности придётся забыть. Однако в подобном состоянии будет система и в случае изменения нагрузки, изменения массы тела, подстилаемого некоторым веществом. Изменение динамического состояния, возвращение системы к уравновешенности зависит от величины напряжений. В самых приповерхностных частях литосферы напряжения малы, а различия в плотностях пород могут быть значительными. Значит, деформации менее жёстко связаны с действующими напряжениями. Здесь мы чаще можем отождествить границу с поверхностью конкретного геологического тела с присущим только ему в данной области вещественным составом. Даже небольшие изменения состава осадочных толщ, их петрофизических свойств будут приводить к перераспределению сил, напряжений, давлений, но в целом система изменится мало. Физически это вполне закономерно, ведь область допустимых деформаций широка. Переход в область больших плотностей (сил тяготения) резко сужает пределы изменения относительной деформации, значит, при том же модуле упругости для перевода вещества в область необратимых деформаций нужны значительно меньшие удельные напряжения. Конечно, модуль упругости зависит от интенсивности гравитационных сил, однако важен сам факт существования области, где значительно сужен диапазон значений этого параметра (без скачкообразного изменения). Именно поэтому возможны резкие различия физико-механических свойств вещества земных глубин от района к району. Следовательно, направленное воздействие дополнительных (а тем более мощных) импульсов на определённые участки литосферы в напряжённом состоянии весьма опасно. Н.И. Николаев приводит примеры, когда достаточно сильные землетрясения происходили в результате изменения массы, например, 10-километрового по мощности слоя земной коры в некоторой области, всего на десятитысячные доли процента.

В достаточно спокойной области США на реке Колорадо была построена плотина Гувер и образовалось озеро Мид. Уже через год после начала заполнения водохранилища было зафиксировано первое сейсмическое событие. В дальнейшем их регистрировали по 1-2 в сутки, а максимальная магнитуда достигала 5,0. Аналогичная обстановка имела место при строительстве плотин в Греции (Кремаста), Индии (Койна), Китае (Синьфыньцзян). Инициированные (в данном случае – техногенные) землетрясения генерировали энергию с максимальной магнитудой 6,3 и сопровождались разрушениями и человеческими жертвами. Наибольший интерес для нас представляют исследования тектонической обстановки при строительстве плотины Синьфыньцзян. Там были проведены сейсмические исследования и оценено соотношение изменения скорости продольных и поперечных сейсмических волн. Было установлено, что заполнение водохранилища закономерно ведёт к изменению отношения скоростей. Множество выдвигаемых гипотез о возможной природе этих процессов не в состоянии в полной мере объяснить явление. В одних случаях сейсмическая активность резко усиливается, в других – практически остаётся без изменений.

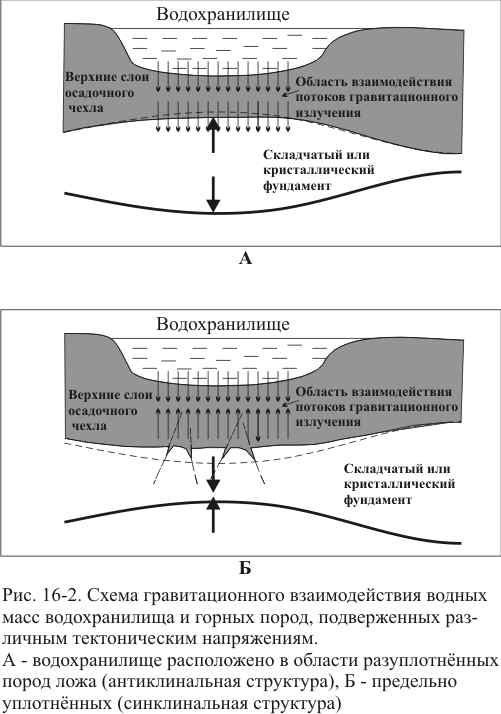

Выработанная на протяжении тысяч лет долина реки характеризуется неким распределением сил тяготения в верхней части земной коры. В первом приближении рассмотрим варианты «А» и «Б», соответствующие антиклинальной и синклинальной структурам в строении толщ. Легко показать, что распределение сил тяготения в данных локальных областях геологического пространства неодинаково (рис. 16-2). Добавление водных масс к веществу десятикилометровой по мощности земной коры, при ширине водохранилища 10 км и глубине 100 м, увеличивает нагрузку на толщи примерно на 0,0004%. Как изменится ситуация сказать трудно, поскольку расчёт напряжений достаточно сложен. Тем не менее, такие расчёты были выполнены в своё время китайскими учёными. Во всех случаях установлено, что основной сейсмический толчок не мог быть вызван водной нагрузкой, а напряжения, разрядившиеся в результате этого, уже были накоплены до образования водохранилища и были близки к пределу прочности горных пород.

С позиций геодинамики однозначным выводом будет то, что «водная добавка» послужит своеобразным экраном, изменяющим интенсивность взаимодействия потоков излучения в данной области. Это хорошо видно из приведённого рисунка. Уже «всплывшие» массы земной коры (вариант «А») при существующих напряжениях (показаны жирными стрелками) могут слабо реагировать на воздействие воды водохранилища. Небольшое опускание из-за добавочного веса воды почти не изменит сейсмичность в районе. В варианте «Б» ситуация иная. Здесь вещество земных слоёв может находиться в максимально сжатом состоянии. Гашение потоков излучений приведёт к снятию напряжения (давления) и, в связи с этим, к разуплотнению и возможно достаточно резкому, растрескиванию горных пород – землетрясению. Но важно и то, что инициированное разуплотнение приведёт к изменению соотношения скоростей продольных и поперечных сейсмических волн. В подтверждение этому приведём информацию, которая может считаться классической.

Почти во всех учебниках по общей геологии мы знакомимся с «утопленной Скандинавией» благодаря мощному покровному оледенению, случившемуся 25 тысяч лет назад. На первый взгляд добавление массы на любую плавучую платформу должно увеличить осадку этого «судна». Но нас интересуют детали изменения динамического состояния системы. Добавляя на лесовоз больше брёвен, мы добъёмся того, что судно больше погрузится в воду, ведь место воздуха, определяющего плавучесть, заняла древесина. Но можно добавить воздуха, ведь это также масса, и тогда плавучесть увеличится. В качестве какой субстанции выступает лёд покровного оледенения по отношению к горным породам, имеющим плотность около 3 тонн на кубический метр. Выше мы показали возможный механизм гравитационного взаимодействия масс при геодинамических процессах. В этом примере ничто не мешало излучению изначально сжимать слои пород на глубинах 10-20 км. Но ведь накопленный лёд будет мешать сжатию глубинных пород, сформируется другая более сложная система взаимодействующих масс.

Задачу по определению плавучести мегаблока можно решить проще. Для этого вычислим изменение объёма и средневзвешенной плотности мегаблока литосферы мощностью 40 км и размерами 10001000 км. Масса такого объекта при плотности 3 т/м3 равна 120·1015 тонн. Объём его равен 40·106 км3. Отношение плотности к объёму, определяющее плавучесть тела, составит 0,075·10-6. Нагрузим блок ледяной покрышкой мощностью 4 км, в результате чего общая масса составит 123,6·1015 тонн, а средневзвешенная плотность 2942 кг/м3 (плотность льда принята равной 0,9 т/м3). При увеличившемся объёме до 44·106 км3 отношение плотности к объёму составит уже 0,067·10-6. И пусть возникают новые вопросы о силах сцепления льда с породами, способных вытащить блок-судно наверх, ситуация уже упрощается. Ясно, что уменьшение рассчитанного показателя соответствует улучшению плавучести тела, в нашем случае – всплыванию мегаблока.

Отсутствие погружения при дополнительной нагрузке действительно выглядит как само собой разумеющееся противоречие. Иногда такие противоречия и подаются исследователями как «само собой разумеющееся», противоречивость же остаётся незамеченной. В своё время В.В. Белоусов, прекрасно зная об «утопленной Скандинавии», рассуждал о процессе преобразования в андезитовую магму материала погружающейся плиты. Андезитовая магма расходуется «на формирование на месте геосинклинали кислого верхнего (гранито-гнейсового) слоя коры. По мере того как этот лёгкий кислый слой становится более мощным, он всплывает и на месте геосинклинали, имеющей теперь континентальную кору, образуется возвышенность» [Белоусов, 1975].

Без особых проблем явление изостатического всплывания мегаблоков земной коры рассмотрено В.А. Магницким. Оперируя заданным условием, что примерно 9 тысяч лет назад закончилось таяние ледника в Скандинавии, учёным математически показана реальность изостатических сил. Правда, полученное из этих расчётов значение вязкости пород в области изостатической компенсации «непонятно что выражает» [Магницкий, 1965]. Кроме этого, следовало объяснить наличие значительных уклонений от состояния изостатического равновесия, следующих из анализа гравиметрических материалов. Предположения о возможности изменения физических свойств подкорового вещества, в результате чего формируются изостатические аномалии, остаются предположениями. С другой же стороны, выводы английских геологов XIX века нельзя было оставлять без подтверждения. Тем не менее, конечным резюме автора явилось весьма логичное высказывание, что в общем случае «обычно не седиментация является причиной прогибания, а, наоборот, прогибание влечёт за собой как следствие накопление осадочных толщ» [Магницкий, 1965]. Но наиболее важным стал вывод, выраженный следующей информацией. «Конечно, близость к состоянию равновесия больших блоков коры указывает на то, что изостатический фактор «работает», но он, видимо, имеет в жизни коры лишь второстепенное значение и притом не активное. Вся же сложная гамма движений коры и сложность её структуры возникают под действием иных причин и вопреки стремлению к установлению равновесия». Представляется, что В.А. Магницкий имел в виду несколько иные факторы, приводящие к изменению положения масс литосферы по гипсометрии. Силы тяготения в любой области геологического пространства всегда должны быть увязаны в единую систему.

Достаточно критически рассмотрен процесс изостатических движений (в том числе и гляциоизостатических в Скандинавии) Н.И. Николаевым. Обращается внимание на существование данных о региональном гравитационном поле в виде полосовых аномалий, что свидетельствует о связи их преимущественно с геологическим строением коры. А.Д. Архангельский и ряд других исследователей (Г.Ф. Мирчинк, Н.И. Николаев, Е. Люстих, Б.А. Андреев, В.В. Белоусов, С.А. Евсеев, Г.И. Лазуков, Л.Г. Бондарев и др.) ставили под сомнение роль гляциоизостазии в проявлении поднятий Балтийского щита. Проанализировав фактический материал по некоторым областям (Антарктика, Гренландия), подвергавшимся плейстоценовому оледенению, «С.А. Евсеев и Г.И. Лазуков приходят к выводу об огромном преувеличении роли ледникового фактора в качестве основной причины колебательных движений областей современного и древнего оледенения» [Николаев, 1988]. Закономерен вывод детального разбора ситуации. «Таким образом, колебания земной поверхности в областях древних оледенений объясняются разными компонентами движений: проявлением собственно тектонических движений с наложением упругого сжатия пород, гляциоизостатического и квазиэластического факторов, возможно, фазовыми преобразованиями. Привлечение данных по послеледниковому поднятию северо-восточной части Северной Америки даёт основание предполагать, что к ним добавился фактор планетарного характера – изменение морфологии геоида» [Николаев, 1988].

Настоящие геодинамические построения находятся в хорошем соответствии с такими заключениями. Инверсии движений земной поверхности часто происходят из-за выравнивания напряжений в веществе подлитосферной области, являются следствием изменившихся сил тяготения. В пределах эпицентральных частей тороидальных структур это сводовые поднятия литосферы, в краевых зонах это деформации сублинейного плана. «Новейшие исследования Н. Мёрнера показали, что современное поднятие Фенноскандии, которое достигает скорости 8-10 мм/год в центральной части Балтийского щита, теперь обязано тектоническим процессам. По П.Н. Кропоткину, это, по-видимому, такой же процесс, как и тот, который вызывает поднятие со скоростью 8 мм/год центральной части Украинского щита» [Кропоткин, 1980]. Действительно, несмотря на затухание гляциоизостатических поднятий, формируются разломные структуры по Мурманскому побережью в западной части Кольского полуострова, в Финляндии, Швеции. В настоящее время они являются «живыми», что подтверждается местными землетрясениями.

Фиксирование древней границы скандинавского побережья на высоте 250-300 м это реальность. По-видимому, есть смысл раздельного рассмотрения процесса. Ледяная масса мощностью 4 км не может не воздействовать на породы земной коры. Но каков уровень, глубже которого воздействие близко к нулю? По результатам исследований «при всестороннем давлении 1000 бар укорочение, предшествующее разрушению может достигать 20-30%» [Земля. Введение в общую геологию, 1974]. (В качестве образцов использован мрамор). В нашем примере на верхние слои земной коры могла воздействовать нагрузка величиной 3,6∙106 кгс/м2, что соответствует давлению 360 бар (4-километровый слой льда). Допустим, что уменьшение объёма верхних слоёв коры при данном давлении составило 8%. Для последующего за растаявшим льдом подъёма поверхности на 250 м сжатие должно было осуществиться в слое мощностью всего 3125 м. Однако, вторая часть процесса связана с изменением средневзвешенной плотности. С позиции теории изостазии в глубинной части изучаемой литосферы должны были сформироваться своеобразные «корни», способствующие всплыванию масс. Но в этой связи скорость распространения сейсмических волн также должна измениться.

Изменение зависимости Р/S хорошо изучено при исследовании упругих свойств зернистых пород, к которым относится значительная часть осадочных толщ. Установлено, что заполнение пор жидкими или газовыми флюидами оказывает максимальное влияние на скорость продольных волн. Особенно заметно изменение соотношения скоростей, когда в разрезе формируются граничные поверхности, разделяющие не полностью и полностью насыщенные жидкостью породы. В подобных условиях происходит резкое изменение скорости продольных волн, возникают отражённые, преломленные и рефрагированные волны. В верхних частях геологического разреза (до 200-300 м) скорость продольных волн может изменяться от 700 до 1500 м/с при насыщении пор воздухом, и от 1750 до 2070 м/с в случае жидких флюидов [Справочник геофизика, 1966]. Из табличных данных можно узнать, что соотношение скоростей для песков сухих и насыщенных водой изменяется от 1,59 до 4,65. Правда, применить указанные различия в отношении изостатической уравновешенности крупных блоков литосферы практически невозможно.

Главным условием корректной расшифровки тектонических процессов прошлого является хорошая увязка временнх периодов со стадиями геодинамических перестроек. В действительности эпохи максимального оледенения прогнозируются исключительно по результатам палеофлористических определений (очень неуверенных для кайнозоя) и стратиграфических схем, принимаемых большинством исследователей. Ясно, что эпоха оледенения будет помещена в требуемый интервал геологического времени. Вероятно, из-за некоторой неуверенности выводов, в качестве доказательства привлекаются данные о скорости распространения сейсмических волн в сжатой при дополнительной нагрузке литосфере. Увеличение скорости составляет примерно 0,5 км/с [Николаев, 1988]. Фактические данные представляют несколько иную картину (таблица 16.1). Информация приведена по данным обобщений материалов геофизических исследований коры и мантии Земли во многих регионах мира [Беляевский, 1981]. В таблицу кроме областей покровного оледенения мы включили для сравнения относительно нормальную в тектоническом плане область платформ и район высочайших гор. Действительно, показанный механизм (изменение сил тяготения – напряжений – плотностей горных пород) наиболее реален, как одна из главных горообразующих причин. На это давно обращено внимание исследователей [Резанов, 1977; Резанов, Файтельсон, 1985]. Правда в первом отмеченном источнике землетрясение считается важной причиной разуплотнения и поднятия блоков земной коры. «Можно с уверенностью сказать, что в течение 1 тыс. лет на каждом квадратном километре в Тянь-Шане произойдёт землетрясение, за 1 млн. лет (время формирования горного рельефа) – несколько тысяч землетрясений слабой и средней силы и десятки разрушительных катастроф. Любое землетрясение – это крупная трещина и сопутствующие ей сотни тысяч трещин меньших размеров. Трещина разрушает, рыхлит породу, снижает её монолитность и плотность». «В результате плотность пород понижается, а объём увеличивается». В достаточно логичном построении причина землетрясения осталась не выясненной. Поэтому можно сказать, что в основе явления лежит изменение распределения сил тяготения, разуплотнение и, как следствие, всплывание толщ, сопровождающееся землетрясениями. Область разуплотнения при этом располагается на глубинах в десятки километров, где отсутствует обводнённость горных пород в классическом понимании этого явления. «Одним из возможных и, вероятно, широко распространённых механизмов смещения границы М является процесс серпентинизации-десерпентинизации гипербазитов» [Резанов, Файтельсон, 1985], что правильнее рассматривать как наличие разуплотнённых, а не обводнённых глубинных пород.

Таблица 16.1

Скоростные параметры литосферы некоторых областей Земли

Район исследований |

Мощность земной коры, км |

Скорость продольных волн в верхней мантии (в пределах поверхности Мохо), км/с |

Примечания |

Центральная часть Балтийского щита |

38-42 |

8,15 |

|

Южная Африка |

38-40 |

8,27 |

Провинция Западный Трансвааль |

Гренландия |

43 |

8,05 |

|

Восточная Антарктида |

39 |

7,90 |

|

Гималаи (Южный Тибет) |

57-58 |

8,07 |

|

Из таблицы видно, что в областях, где в настоящее время существует общее разуплотнение литосферного вещества, выражающееся в закономерном горообразовании или оледенении, скорости сейсмических волн существенно ниже, чем в стабильных областях. Такая закономерность отмечена для многих районов планеты. Вероятно, иного результата быть не должно, ведь факты – упрямая вещь. Тем не менее, будет полезно ещё раз затронуть «антарктическую тему».

Субсферическое тело планеты «грушевидно» (см. раздел 1). Но грушевидность выражена плохо. Южное вогнутое у полюса полушарие, наглядно представляющее остатки действия импульса вихревого вращения вещества, не обнаруживает чёткой аномальности, там нет хорошо выраженной отрицательной аномалии геоида. Не исключено, что требуемую картинку смазывает всплывшая континентальная Антарктида с громадными массами лёгкого льда. Такой «поплавок» значительно улучшает плавучесть литосферных блоков, и они, всплывая, нарушают вогнутость поверхности, затушёвывая тороидальность планеты в этой области. Правда, полностью нарушить особенность строения южно-полярной области ледниковая шапка не в состоянии. Подтверждением этому является существование антарктического циркумполярного океанического течения, успешно функционирующего с времён максимальной вогнутости поверхности геоида. В анализе распределения гравитационных изостатических аномалий Антарктиды ещё в 1972 году было показано их сложное взаимоотношение с рельефом. Тем не менее, вывод был вполне логичным: «В целом, несмотря на огромную дополнительную нагрузку льда, кора Антарктиды находится в состоянии, близком к равновесию; однако имеются отдельные районы с резко нарушенной компенсацией» [Тектоника полярных областей Земли, 1972].

Какие же силы ответственны за формирование низкоскоростных прослоев в земной коре и мантии? Какова длительность их образования? Тектонические силы и напряжения, как главная причина вертикальных движений, например, Балтийского щита, лучше подходят для объяснения всей гаммы наблюдающихся там особенностей строения. Проще объясняется наличие «прискандинавского» жёлоба, отсутствие глубоких фиордов на севере полуострова и в то же время разломообразование при повышенной сейсмичности, отсутствие значительных воздыманий в области Балтийского моря. В.А. Магницкий отмечает, что накопление и денудация осадочных отложений чаще всего не способствуют осуществлению колебательных движений поверхности Земли, это не лёд, который может быстро растаять. В приведённой информации просматривается важная ссылка на факторы, без которых невозможно понять природу сейсмических явлений. Изучение распределения напряжений в горных породах и возможности их изменения – обязательное условие прогноза сейсмических событий. Подчеркнём, что необходимо изучать и предсказывать последствия изменений, а не воздействовать, чтобы вызвать эти изменения.

В связи с важностью данной проблемы рассмотрим её несколько подробнее с использованием существующих моделей формирования тектонических напряжений. В 1973 году американские сейсмологи (К. Шольц, Л. Сайкс и Д. Андерсон) предложили дилатансионно-диффузионную модель (ДД). С 1975 года схожие построения разрабатываются в Институте физики Земли, где фигурируют в качестве модели лавинно неустойчивого трещинообразования (ЛНТ; В.И. Мячкин и др.). Обе модели предполагают формирование в породах в течение некоторого периода большого количества микротрещин, перерастающих в итоге в магистральный разрыв, сопровождающийся сейсмическим толчком. Ключевым моментом в прогнозируемом процессе является резкое уменьшение значения отношения скоростей продольных сейсмических волн к поперечным на стадии подготовки землетрясения. Характерно, что сейсмический толчок происходит сразу после возвращения показателя (P/S) к нормальной величине.

Эффект изменения соотношения скоростей в модели ДД объясняется насыщением пор вещества водой, которое почему-то перестаёт действовать перед самым землетрясением. В модели ЛНТ подразумевается закрытие трещин в большей части объёма перед толчком, а уменьшение электросопротивления пород также объясняется их обводнённостью. Применительно к геодинамике важно положение о возможности объёмного неупругого расширения пород (дилатансии). Сложность сопоставления модельного процесса с реальным заключается в установлении физической природы такого расширения. Отмечается, что при изучении одного из землетрясений в Калифорнии падения скорости сейсмических волн зарегистрировано не было [Николаев, 1988]. Идентичность условий напряжённого состояния вещества глубоких слоёв существует не повсеместно. Выводы о подобной идентичности делаются на основе природы прохождения как продольных, так и поперечных сейсмических волн. В этой связи полезно привести следующую информацию.

Градиент поля напряжений и в мантии, и в земной коре есть причина изменения акустической жёсткости вещества, а значит и скорости распространения сейсмических волн. Можно ли в таких неоднозначных условиях пытаться зафиксировать во всех случаях сходные геодинамические условия в период подготовки землетрясений? Миллиард тонн воды водохранилища и в Китае, и в Греции в виде данной массы примерно одинаково воздействует на породы земной коры. Но одинаково ли будет взаимодействие масс, если более тщательно рассмотреть геологическую обстановку в районах, принять во внимание существующие напряжения в уже сформировавшейся системе? Из приведённого далее рисунка 16-3, изображающего простой физический опыт, видно, что резкое изменение напряжённого состояния системы вполне возможно. Для этого достаточно различий в существующих величинах тангенциальных напряжений. В земных толщах распределение напряжений имеет более сложный характер, однако несомненно, что во главе угла всегда взаимодействие объектов.

Достаточно взвешенно оценивает возможность дилатансии Н.И. Николаев. «По-видимому, зоны неупругого расширения пород, т. е. области дилатансии, нельзя рассматривать вне геологической структуры и строения. …Разрушение пород, сопровождающееся неупругим объёмным увеличением, не может происходить во всём объёме массива. Аномалии с P/S в основном должны быть приурочены к зонам тектонических неоднородностей и к зонам потенциальных разломов. Дилатансию следует рассматривать как проявление тектонических деформаций, которые в большинстве случаев подчиняются блоковому строению земной коры, что не учитывает модель ДД. В связи с этим процессы диффузии – подтока жидкости со стороны – возможны только по системе трещиноватости, а не по поровым трещинам, пронизывающим всю породу. В конечном итоге причиной триггерного механизма (И.А. – «спускового крючка» для землетрясений) будут изменения тектонических напряжений. Все процессы в зоне очага парагенетически связаны между собой, первопричиной же являются внутренние геологические процессы, управляемые тектоническими движениями, вызывающими деформации и напряжённое состояние массивов горных пород» [Николаев, 1988].

Несмотря на то, что на фоне первопричины – тектонических движений (деформаций) предполагается их подчинение блоковому строению земной коры, приведены логичные высказывания о главенствующей роли изменений тектонических напряжений. Спорным можно считать мнение учёного о преимущественной приуроченности зон неупругого расширения пород только к узким приразломным зонам. Подобная избирательность противоречит выводам о главенствующей роли тектонических напряжений в земной коре, которые должны создаваться некими сублокальными источниками. Конечно, выделить блок земной коры без разломных структур невозможно, поэтому максимальные напряжения свойственны породам приконтактовых областей. Однако блок некоторого размера способен испытывать перемещение под действием тектонических сил как единое целое на фоне увеличенных напряжений по его границам. И здесь важно выделить первоисточник: приконтактовые увеличенные напряжения есть следствие общего перемещения блока, или ситуация обратная? От решения этого вопроса зависит работоспособность предлагаемой модели.

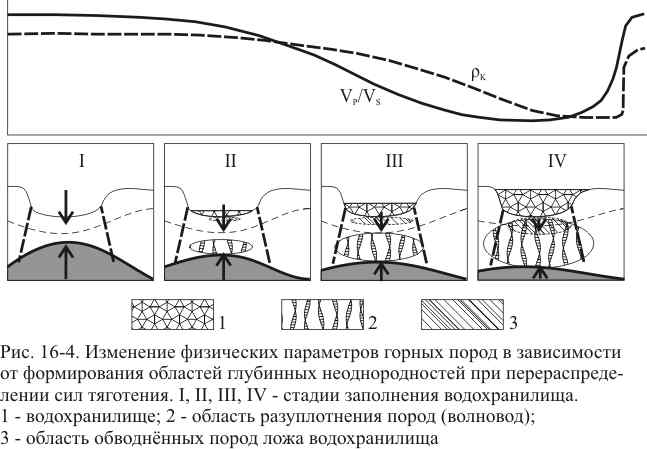

Считая создающуюся модель по своему механизму гравитационно-динамической, покажем возможность увязки её с реальным процессом, пока на почти статической основе. В случае накопления разуплотнённых толщ в данной области земной коры существующее распределение сил тяготения изначально равновесной системы нарушается (см. выше). Интенсивность излучения, сжимавшего земные слои, уменьшается (показано длиной стрелок на рисунке 16-4). Это приводит к объёмному расширению пород в пределах той части коры, где накопились экранирующие толщи. Формируется своеобразный локальный волновод, причём это происходит не мгновенно, а постепенно, начинаясь с более глубинных слоёв. Ведь для самых глубинных максимально сжатых пород достаточно даже небольшого изменения сил тяготения, чтобы начался процесс дилатансии, чтобы система вышла из равновесия. Именно этой причиной объясняется уменьшение глубины гипоцентров землетрясений с временем, наблюдавшееся при заполнении водохранилищ в Китае и Таджикистане. Продольные сейсмические волны быстрее реагируют на изменения напряжённого состояния. Это видно из хорошо известных формул 16.1 и 16.2.

P = 1,341 (К/σ) (16.1)

S = 0,775 (К/σ), (16.2)

где К – модуль всестороннего сжатия,

σ – модуль поперечного сжатия (коэффициент Пуассона).

Существенным фактором является то, что области формирования неоднородностей физических свойств горных пород в течение некоторого времени разделены в геологическом пространстве. Обводнённость деформирующихся самых глубинных пород может быть почти нулевой, и это скажется в отсутствии согласованного (со скоростью сейсмических волн) уменьшения электрического сопротивления (рис. 16-4). Более того, электросопротивление пород может измениться очень сложным образом. Ведь сформированная долина реки часто имеет тектонические ограничения, как это показано на рисунке. В такой ситуации при уменьшении степени сжатия толщ трещиноватость пород в пределах зон разломов не увеличится, а уменьшится. При наличии хорошо сформированной долины такого типа этим явлением удачно объясняется увеличение электросопротивления пород после накопления дополнительных водных масс. Обводнение только слоёв пород самых верхних горизонтов разреза приведёт к слабому снижению сопротивления. В дальнейшем произойдёт перекрытие областей распространения вещества с изменёнными физическими свойствами, породы разуплотнённой коры будут обводнены, а электросопротивление значительно снизится.

Поперечные сейсмические волны в виде поляризованных колебаний смогут только тогда изменить свою скорость, когда формирующаяся зона-волновод будет соответствовать этой возможности. До этого момента рассогласованность изменения скоростей надёжно обеспечивает снижение соотношения P/S. С течением времени мощность слоя-волновода увеличивается, и после достижения некоторой предельной мощности такого слоя скорость поперечных волн также снизится, и соотношение скоростей приблизится к норме. Система почти подготовилась к переходу в иное напряжённое состояние, переходу плавному, или достаточно резкому. Осталось только дать прогноз времени подобного перехода. Этот вопрос достаточно сложен, однако без внимания исследователей не остался. «Важная особенность внутримантийных волноводов – разница в их положении для продольных и поперечных волн – ставит под сомнение широко распространённый взгляд на их природу как результат частичного плавления вещества мантии. Здесь, как мне кажется, скорее можно предположить аномалии вещественного состава или поля напряжений, по-разному влияющие на величину скорости продольных и поперечных волн» [Соловьёва, 1981]. Речь идёт о внутримантийных волноводах, но литосферные толщи организованы в общей системе по единому механизму, и изменение напряжённого состояния пород земной коры и литосферы происходит в любой точке геологического пространства. При изучении глубинного строения литосферы Кавказского региона установлено, что «очаги крупных землетрясений располагаются в верхней части земной коры на участках наиболее сложного её строения. Интересным является вывод, что из 11 рассмотренных очагов землетрясений 6 оказались расположенными вблизи слоя низких сейсмических скоростей, 5 – в блоках без волноводов. При этом выяснилось, что три землетрясения из числа последних произошли после проведения ГСЗ, т. е. особенности среды, которые были изучены, по мнению Ю.К. Щукина и др., можно рассматривать как подготовительный период землетрясения (Джавахетское 1959 г.; Чхалтинское 1963 г.; Дагестанское 1970 г.). Два других землетрясения из этой серии произошли ранее проведения работ ГСЗ (Мемахинское 1902 г.; Горийское 1920 г.). Геологическая среда здесь находилась в периоде «залечивания», так же как и в первой из указанных групп землетрясений» [Николаев, 1988].

Значит, при изменении мощности и состава горные породы перешли в состояние, характеризующееся иной степенью изостатической уравновешенности. Такой переход при наличии упругих обратимых деформаций происходит спокойно. Объёмное неупругое расширение, когда формированию «толщ-нарушителей баланса» отведено только несколько месяцев, обязано сопровождаться резким изменением параметров вещества, резким снятием тектонических напряжений. Это и есть момент землетрясения, которое происходит сразу после перехода системы в иное состояние, момент окончательной фиксации системы в новом состоянии изостатической уравновешенности.

Мы рассмотрели частный случай, когда предельно сжатые толщи испытывают быстрое объёмное неупругое расширение. Некоторое представление о темпах изменения напряжений в горных породах даёт таблица 16.2, где в обобщённом виде приведена информация о динамике сейсмических процессов при строительстве больших водохранилищ. В условиях действия естественных геологических процессов накопление или денудация масс происходит очень медленно, динамическая обстановка во многих случаях остаётся почти на уровне нейтральной и интенсивные сейсмические толчки отсутствуют. В зависимости от состава пород, глубины гипоцентра могут наблюдаться различные варианты в формировании физических свойств вещества, а значит фиксироваться и различные величины электросопротивления, газовыделения, интенсивности электромагнитного излучения. И не всегда можно однозначно установить истинное положение источника, вызвавшего аномалию геофизического поля. Сейсмически активным горно-складчатым областям свойственны иные скорости накопления тектонических напряжений. Как видно из приведённой информации, третий этап (этап подготовки землетрясения) в Кавказском регионе растягивается на десятки лет. Перераспределение физических свойств пород зависит от тектономагматических процессов, протекающих в обширной области взаимодействия литосферы и мантии. Возникающие очаги частичного плавления пород создают дополнительные напряжения во вмещающих более жёстких массах, и все эти процессы в совокупности составляют подготовительный этап землетрясения. Но почти все рассмотренные случаи неудовлетворительно отражают реальную динамику взаимодействия.

Таблица 16.2

Изменение сейсмичности в районах строительства крупных гидроузлов

Район, водохранилище, река |

Время заполнения водохранилища |

Время активизации сейсмичности (сильное землетрясение) |

Глубина гипоцентра, км |

Магнитуда толчка |

Количество пострадавших, другая информация |

Греция, вдхр. Кремаста |

1966 г.

|

Через 3 месяца после серии слабых толчков |

|

6,2 |

|

Северная Калифорния, город Оровилл |

24.06. 1975 г. |

28.06.1975 г. (1.08.1975 г.) |

8 |

5,7-6,0 |

12 человек |

США, вдхр. Мид |

1935- 1936 гг. |

1936 г. (1939 г.) |

5 |

5,0 |

|

Индия р. Койна |

1961- 1963 гг. |

(конец 1967 г.) |

|

6,3 |

180 погибших 2000 раненых |

Китай, вдхр. Синьфыньцзян |

Начало 1959 г. |

1959 г. (19.03.1962 г.) |

4-7 |

6,1 |

Отмечено уменьшение глубины гипоцентров с временем |

Таджикистан, Нурекский гидроузел |

I этап 1972 г.

II этап 1976 г. |

1972 г.

1976 г. |

|

|

Отмечено уменьшение глубины гипоцентров с временем |

Существует широкий спектр динамически взаимодействующих масс, когда тектонические напряжения действительно накапливаются в пределах линейных зон – границ мегаблоков. Однонаправленное воздействие ведущих масс рано или поздно в силу существующей дифференциации петрофизических свойств пород приведёт к срыву, к резкому изменению положения жёстких блоков – к сильному землетрясению. Мгновенная разрядка накопившихся напряжений возможна в пределах многих участков обширной области взаимодействия масс. Чаще всего разрядка происходит при существовании у пород резких различий в жёсткости, приводящих к неравномерности подвижек (геологическая среда должна быть неоднородной). Не менее сложной ситуация представляется в случае некого относительно «неподвижно напряжённого» состояния толщ. Чаще всего, рассматривая доступное геологическое пространство как область радиально действующих сил тяготения, мы практически не изучаем особенности их изменения по вертикали. В самом деле, одному и тому же изменению вертикальной составляющей силы притяжения можно поставить в соответствие ряд причин. Модели источников изменения величины параметра исключительно качественные.

Вернёмся к рассмотрению возможности практически мгновенного поднятия морского дна на десятки метров – наиболее реальной причины образования волны-цунами. Сжимающиеся и прогибающиеся жёсткие пластовые тела габброидов представляют упругие пластины-мембраны в рассмотренном физическом опыте. Достаточно наличия некой сверхкритической нагрузки, изменяющей распределение сил тяготения, и прогнутые без разломов слои способны резко вернуться в исходное положение, вытолкнув водные практически несжимаемые массы в виде волны-цунами (см. рис. 16-3). Но показан только один вариант протекания процесса в отношении существующих сил-причин. Источники сверхкритической нагрузки по своей природе многочисленны. Влияние на подобные тектонические подвижки оказывает даже изменение лунного притяжения, и это фиксируется в виде корреляционной зависимости количества землетрясений от положения земного спутника. Классифицировать все случаи динамического взаимодействия масс просто невозможно. Решать подобную проблему можно только на основе тщательного изучения глубинного строения коры и мантии данного региона, как основы прогнозирования места возникновения ожидаемого землетрясения.

Время наступления сейсмического события предсказать ещё труднее. Множественность факторов-сигналов, свидетельствующих о происходящих деформациях, их незначительная интенсивность, неоднозначность выводов о геологической ситуации в области взаимодействия ведущих и ведомых масс – главные помехи в этом. Время не поддаётся измерению, поскольку это нематериальная субстанция. Определение длительности периода перехода динамической системы из одного состояния в другое сродни решению уравнения, содержащего многие неизвестные. Удалённые от наблюдателя взаимодействующие системы могут изучаться только косвенными методами. Выводы статистического плана о возможности крупного землетрясения в данном районе в течение ближайших 100 лет мало продуктивны. «С геологической точки зрения по землетрясениям за два или три века нельзя дать оценки сейсмичности любого района. Немного доказательств можно привести и в подтверждение невысказанного допущения, что толчки в данной точке никогда не превысят уровня самых сильных, происшедших здесь в прошлом» [Рихтер, 1963].

Если мы предпочитаем «не загадывать на 100 лет вперёд», то переход к краткосрочному прогнозу в корне меняет ситуацию. Даже в относительно простом случае заключение о «возникновении землетрясения сразу после выравнивания скоростей сейсмических волн» не указывает на время неизбежного события. Это может быть и несколько часов, и несколько месяцев. Момент, когда в глубинных массах астеносферы с неизвестной жёсткостью, перемещающихся и сжимающих, или приподнимающих перекрывающую кору-оболочку, будет превышен предел прочности и система получит импульс, предсказать чрезвычайно трудно. Может быть, следует строить сейсмически устойчивые здания и «обживать» заведомо спокойные в сейсмическом отношении территории, а не осуществлять мониторинг ЧС? Правда, во-первых, наша планета очень маленькая, да и земляне уже почти всю её заселили. Во-вторых, «заведомо спокойные» сейчас области через 50-100 лет могут перейти в разряд «не очень спокойных», или «совсем не спокойных». В итоге, проблему прогноза снять с повестки дня не удаётся. Комплекс охарактеризованных проблем является главной причиной того, что «постепенно во всём мире работы по прогнозу землетрясений свёртываются, прекращается финансирование как теоретических исследований, так и наблюдений на геодинамических полигонах, а высвобождающиеся научные силы переключаются на более надёжные работы по оценке сейсмического риска и сейсмическому районированию, что ставит своей конечной целью определение, с каким запасом прочности надо строить сооружения в сейсмоактивных регионах» [Любушин (мл.), 2003]. Выбор стратегии в проблеме сейсмического мониторинга зависит от нашего решения. Здесь очень трудно сопоставить затраты на выполнение работ по прогнозу событий и ожидаемую выгоду. Однако речь не может идти о полной бесперспективности исследований. Покажем это на нескольких примерах.

Рассмотрим рисунок 16-5, на котором представлена уже знакомая схема взаимодействия движущегося ведущего вещества и толщ литосферы в эпицентральной области тороидальной мантийной структуры. Сложением векторов показано направление деформирующих сил, в итоге сообщающих литосфере центростремительное и нисходящее перемещение. В нашем примере достаточно наглядно видны особенности динамики масс этой области. Существующая расслоенность мантийного вещества является причиной образования относительно изометричных блоковых структур, ограниченных кольцевыми (в плане) разломами. Последние «зарождаются» от областей наиболее резкого изменения направления движения масс ТМС. В диапазоне глубин 100-200 км происходят масштабные структурные перестройки, поскольку линейная скорость перемещения вещества кровли ТМС наибольшая. Уменьшение скорости к центру ТМС приводит к изменению направления падения плоскости сейсмофокальной зоны, а также к деформации плоскостей сместителей разломов (своеобразному их изгибу). Предельно сжатые горные породы мало подвижны, выход глубинного вещества затруднён, но в случае «посторонних» воздействий разрядка больших напряжений весьма опасна.

Насколько реальна предложенная схема? Мы уже упоминали о связи таких динамически своеобразных областей литосферы с возможным процессом формирования наиболее глубинных щёлочно-ультраосновных (кимберлитовых) расплавов и, соответственно, алмазов. Но в эпицентральных областях ТС динамика, очевидно, не ограничивается только простыми перемещениями с формированием громадных давлений в толще литосферы. А.А. Никонов приводит пример инструментального исследования современных движений земной коры в районе города Токио, а также связи их с разрушительным землетрясением 1923 года [Никонов, 1984]. Около эпицентра с 1895 по 1910 год земная поверхность понижалась со скоростью 1,4 см в год, но позже вплоть до чрезвычайного события (ЧС) происходило постепенное повышение, завершившееся скачкообразным поднятием берега почти на 1,5 метра во время землетрясения.

Обратившись к карте разломов [Карта разломов, 1978], мы увидим, что практически через район Токио трассируются современные (кайнозойские) нарушения, как часть возможной тороидальной структуры с эпицентром в океанической области. Тогда расположив изучаемый район в области поддвигаемого приразломного блока земной коры, мы в предлагаемой динамике получим примерное отражение измеренных перемещений (рис. 16-5).

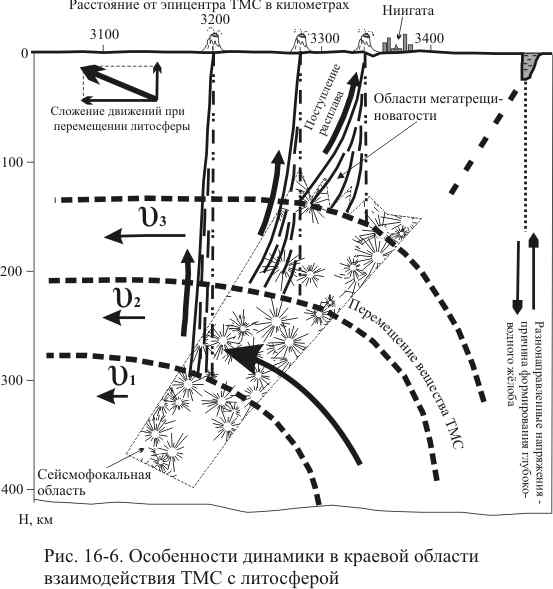

Иная картина была зафиксирована по результатам многократных геодезических наблюдений в районе города Ниигата. С 1900 по 1950 год земная поверхность равномерно поднималась на 0,1 см за каждый год. С 1951 года скорость поднятия возросла примерно в 10 раз, а в 1964 году во время самого землетрясения поверхность земли резко опустилась. Очевидно, приведённая выше схема динамики здесь уже «не работает». Зато примечательно, что примерно в 25 км западнее г. Ниигата выделяются разломы, лучше всего соответствующие краевой зоне взаимодействия ТМС (например, Братской). Динамика взаимодействия масс для такой области схематично показана на рисунке 16-6. Зафиксированные особенности неотектонических подвижек земной коры района вовсе не противоречат таким построениям. Двигаясь среди различных препятствий-объектов, мы также многие из них непроизвольно приводим в движение (перемещаем). После прекращения воздействия они часто возвращаются в исходное положение. Приподнимавшийся (с городом вместе) блок земной коры в момент землетрясения опустился, по причине изменения интенсивности растягивающих усилий.

Связь динамики функционирующих тороидальных структур с деформациями перекрывающей оболочки очевидна. Часто она проявляется весьма отчётливо. Для примера приведён рисунок 16-7, показывающий особенности неотектоники земной коры одной из областей Сибири. Данные о количестве и энергетическом классе свершившихся сейсмических событий были переведены в условные единицы активности и сопоставлены с выделенными зонами динамического взаимодействия земных масс. Несмотря на общий план построений, получено хорошее соответствие сравниваемых величин. Участки максимальной концентрации землетрясений энергетического класса больше 11 (примерно оконтурены изолинией 9 условных единиц) закономерно располагаются относительно активных разломных зон.

При рассмотрении ситуации в детальном плане оказывается, что в районе Красноярска положение многих активных в настоящее время зон разломов контролируется резкими изменениями дна речных долин, источниками подземных вод, многочисленными проявлениями карста. Воздействие подвижек по двух разломным зонам (MZ-KZ 425 и KZ 150) привело к тому, что блок земной коры, ограниченный дугообразными разрывами (южнее Красноярска) выдавливается, а река Мана не успевает прорезать породы при большой скорости подъёма. На юго-востоке (до воздымаемого блока) скорость её течения равна 1,2-1,3 м/с. В пределах центральной части блока река замедляет течение до 1,1 м/с, а в районе устья скорость увеличивается до 1,4-1,5 м/с.

Западнее Красноярска к мезозойско-кайнозойской зоне разломов тяготеет дугообразное сооружение Солгонского кряжа. В начале 2002 года здесь зафиксировано землетрясение с магнитудой 3,7 (в районе посёлка Балахта). Характерно, что кряж прорезается рекой Чулым именно в области разрыва горного сооружения разломами «плиоценовой» (Братской) ТМС. «На правобережье Енисея, прорезающего в меридиональном направлении отроги Восточного Саяна, в зоне «KZ-150» образовался хребет Поперечный. И, по-видимому, не случайно урочище «Тёплый Ключ» «попало» именно на пересечение зон молодых разломов. Множество признаков свидетельствует о современном нестабильном динамическом состоянии земной коры в данном районе.

Косвенным подтверждением реальности динамических построений по этому району могут служить материалы геофизических исследований, выполненных в 1999 году Красноярским научно-исследовательским институтом геологии и минерального сырья. Магнитотеллурические зондирования показали, что земная кора исследуемого района имеет чрезвычайно сложное строение (рис. 16-8). Объёмы пород в виде блоков, выделенных по электросопротивлению, хорошо соответствуют пространственному положению и направлению падения плоскостей сместителей глубинных разломов, отстроенных совершенно независимо. Очень трудно представить интенсивные деформации глубинных толщ без существования конкретно ориентированных тектонических напряжений. И здесь мы видим, насколько важны геофизические исследования такого плана. Закартированная «зона Кандатского разлома» (восточнее) давно охарактеризована как чрезвычайно активная в современное время. Данный разрез показывает примерное глубинное строение этой протяжённой зоны разломов, следящихся почти на 200 км в юго-западном направлении. Всего в 90 км от района геофизических исследований и также юго-западнее расположена одна из крупнейших в мире Саяно-Шушенская гидроэлектростанция. Из схемы относительной сейсмической активности следует, что это достаточно спокойный район.

Однако можно ли быть уверенным в будущем спокойствии, если всего в 80-90 км южнее уже были зафиксированы сейсмические события энергетического класса более 12 [Сейсмологические исследования…, 1997]? Более того, геодинамические разработки позволяют сделать заключение о наличии чрезвычайно высоких напряжений в литосфере рассматриваемой области и о возможности быстрой их разрядки в виде сильных землетрясений. Правда, такие заключения почти не относятся к проблеме прогноза ЧС. Выводы, основанные на материале, касающемся повторяемости сейсмических событий во многих районах мира, практически неприменимы к конкретной территории. Мало анализировать наличие признаков тектонической активности. Необходим анализ изменения этих признаков, анализ динамической ситуации, что неизмеримо сложнее. В этой связи заметим, что ситуация не совсем безнадёжна. Уже из приведённой схемы мы видим чёткую приуроченность эпицентров современных землетрясений к главным зонам динамического взаимодействия «плиоценовой» ТМС с литосферой. Появляется возможность более эффективно организовать геофизические исследования, найти оптимальные точки для размещения постоянных станций. Даже из таких предварительных построений хорошо видно положение потенциально опасных объектов относительно наиболее сейсмоактивных зон. Нельзя не учитывать данную информацию в планах дальнейшего развития Красноярской агломерации.

Очерчено реальное положение в проблеме сейсмического мониторинга, характеризующееся массой нерешённых вопросов. Действительно, в потенциально опасной области должен быть оборудован геодинамический полигон, где множество измерений выполняется ежедневно. Литосфера такой области должна быть подвергнута всестороннему изучению, позволяющему держать на контроле максимум параметров о взаимодействующих массах. В реальности ни в одном регионе полностью сформированной службы прогноза пока нет. Существует проект Федеральной программы создания и развития в России службы краткосрочного (не более первых суток) прогноза землетрясений [Необходима федеральная программа…, 2005]. В этой связи важным моментом является постоянное накопление информации геолого-геофизического характера. Обобщение подобного рода данных, анализируемых на основе корректных представлений о геодинамике коры и мантии, по-видимому, не приведёт к быстрому и коренному перелому в решении проблемы краткосрочного прогноза чрезвычайных природных ситуаций. Однако обобщение позволит полнее представить особенности функционирования планеты как сложной системы, формирования её внешних оболочек. Оно позволит успешно выделять целые области с ожидаемым усилением сейсмической активности, ведь любая из существующих таких областей была когда-то асейсмичной. Масштабы человеческой (техногенной) деятельности должны соотноситься с хорошо обоснованными прогнозами. Бессмысленно строить города и создавать опасные производства в местностях, подверженных резким колебаниям земной поверхности, тем более – в прибрежных районах. Земная кора постоянно реагирует на изменение распределения сил тяготения в глубинах литосферы. От чего зависит перемещение поверхности земной коры, например, в северо-западной Европе? Не может ли погружение земли на голландских равнинах быть связано с тем, что после исчезновения «льда-поплавка» блоки коры возвращаются в своё нормальное исходное состояние? Может быть, влияют тектонические подвижки, связанные с функционированием Западно-Европейской ТМС? Без всестороннего изучения причин-механизмов геодинамических перестроек ответить на данные вопросы нельзя.

Рисунки к разделу 16