- •Введение

- •1. Информационные основы курса

- •1.1. Особенности информации

- •1.1.2. Информационные характеристики каналов связи

- •1.2. Связь между абонентами

- •1.2.2. Понятие о сети электросвязи и её составных частях

- •2. Основы проводной связи

- •2.1. Телефонная связь и её составные элементы

- •2.1.2. Устройство автоматического определения номера сообщающего абонента

- •2.1.3. Организация сети телефонной связи по линиям специальной связи «01»

- •2.2. Системы передачи

- •2.2.1. Система передачи сигналов факсимильной связи

- •2.2.2. Система передачи сигналов телеграфной связи

- •2.2.3. Волоконно-оптические линии связи. Общие понятия о глобальных и локальных сетях передачи данных

- •Зависимость времени передачи информации от её объёма и скорости передачи данных

- •3. Основы радиосвязи

- •3.1. Основные элементы радиосвязи

- •3.1.1. Излучение и распространение радиоволн. Антенны и антенно-фидерные устройства

- •3.1.2. Устройство и принцип работы радиостанций. Основные функциональные блоки радиостанций

- •3.1.3. Радиостанции, применяемые в пожарной охране, их тактико-технические данные

- •Основные технические характеристики радиостанции «Гроза-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Полоса-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции типа «Пальма»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Заря н-40»

- •3.2. Особенности построения сетей радиосвязи с подвижными объектами

- •3.2.1. Принципы построения сотовых и транкинговых сетей

- •Космические аппараты (ка)

- •3.2.2. Принципы построения цифровых сетей передачи данных

- •3.2.3. Влияния электромагнитного излучения на человека

- •Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •Максимальные предельно допустимые уровни напряжённости и плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •4.1. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •Железнодорожная станция «Нижневартовск-1»

- •Водолазно-спасательная станция Государственной инспекции маломерных судов

- •Некоммерческое партнерство «Нижневартовская городская служба спасения»

- •4.1.2. Организация центра управления силами гарнизона пожарной охраны

- •4.2. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •4.2.2. Дисциплина и правила ведения связи в пожарной охране

- •Передача слов по буквам при плохой слышимости и неясности передаваемых слов

- •5. Информационные технологии и основы автоматизированных систем

- •5.1. Общие понятия об автоматизированных системах

- •5.1.1. Состав и структура автоматизированных систем

- •Стандарты для эталонной модели взаимодействия открытых систем

- •5.1.2. Базы данных. Системы управления базами данных

- •5.2. Многомашинные комплексы и вычислительные сети

- •5.2.1. Высокопроизводительные вычислительные системы. Мультипроцессорные вычислительные системы

- •5.2.2. Защита информации в автоматизированных системах

- •6. Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.1. Назначение и задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.1. Задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.2. Структурная схема автоматизированной системы оперативного управления в пожарной охране

- •6.2. Организация работы автоматизированных систем связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.2.1. Характеристика диспетчера как связующего звена автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •7. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических средств

- •7.1. Состав задач по эксплуатации комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.1. Качественные и количественные критерии оценки надёжности комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.2. Задачи технического обслуживания

- •7.2. Организация технического обслуживания комплекса технических средств связи и управления

- •7.2.1. Периодичность и объёмы профилактики

- •7.2.2. Организация ремонта, деление на категории и списание средств связи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Список сокращений

- •Учёт результатов проверки деятельности цус

- •Библиографический список

2.2.2. Система передачи сигналов телеграфной связи

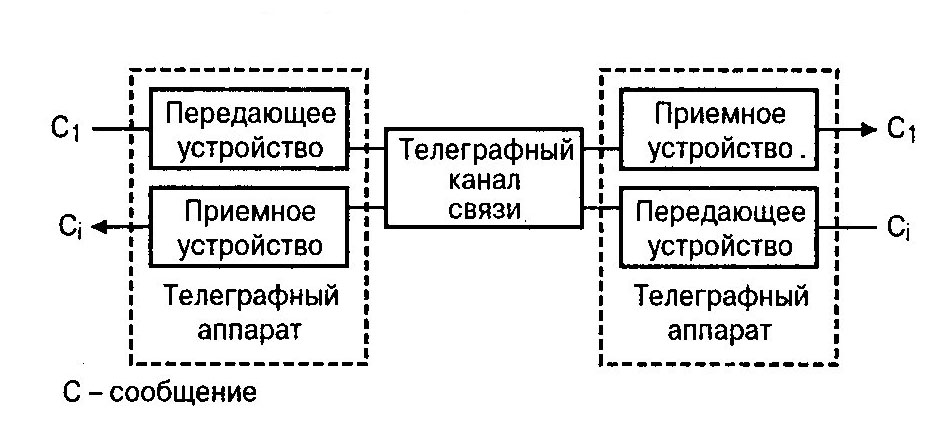

Система телеграфной связи предназначена для двусторонней передачи дискретных сообщений. Она состоит из приёмного, передающего устройств и канала связи (рис. 2.16) [2].

Рис. 2.16. Структурная схема системы телеграфной связи для передачи индивидуальных сообщений

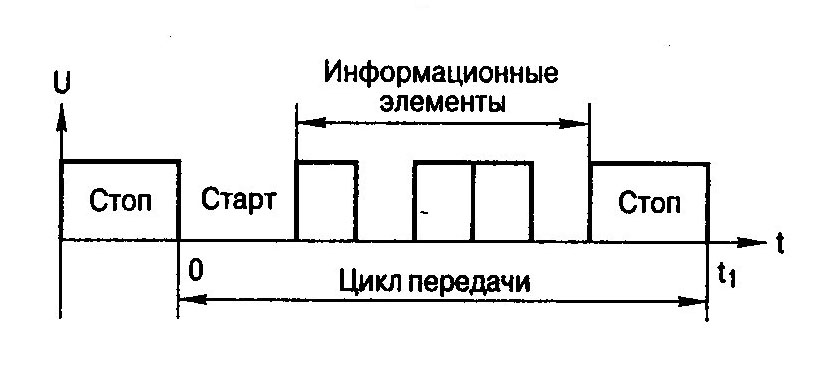

Передатчик и приёмник конструктивно объединяются и образуют оконечный телеграфный аппарат. В системах передачи дискретных сообщений используется кодовый метод преобразования сообщения в сигнал и обратно. Знаки сообщения при передаче заменяются кодовыми комбинациями, при этом каждому знаку сообщения соответствует своя комбинация. Совокупность всех используемых комбинаций составляет телеграфный код. Наибольшее распространение получили равномерные коды, у которых длина всех кодовых комбинаций одинакова. Например, пятиэлементный код МТК-2 имеет 32 комбинации, что позволяет кодировать весь русский алфавит и 10 цифр. Пятиэлементный код имеет стартовую и стоповую посылки для синхронизации телеграфных аппаратов (рис. 2.17) [2].

Рис. 2.17. Стартстоповая комбинация пятиэлементного кода

Процесс преобразования знаков сообщения в сигнал начинается с кодирования, в результате которого знаки заменяются кодовыми комбинациями. Затем элементы комбинации последовательно преобразуются в импульсы тока.

Приёмник системы телеграфной связи выполняет обратное преобразование. Процесс приёма заканчивается записью знака на перфораторной ленте. Трансмитерная приставка осуществляет считывание информации с перфоленты.

Скорость передачи информации в телеграфной связи измеряется, как правило, в бодах. Бод – это скорость передачи информации, когда передаётся один сигнал (например, импульс) в секунду, независимо от величины его изменения. Бит в секунду соответствует единичному изменению сигнала в канале связи, и при простых методах кодирования сигнала, когда любое изменение может быть только единичным, принимается 1 бод = 1 бит/с. В случае если элемент данных может быть представлен не двумя, а большим количеством значений какого-либо параметра сигнала, т. е. изменение сигнала может быть не единичным, 1 бод > 1 бит/с.

2.2.3. Волоконно-оптические линии связи. Общие понятия о глобальных и локальных сетях передачи данных

Линии связи – это физическая среда, по которой передаются информационные сигналы. В одной ЛС может быть организовано несколько каналов связи путём временного, частотного, кодового и других разделений. В этом случае канал является логическим, или виртуальным. Если канал полностью монополизирует линию связи, то он называется физическим каналом и совпадает с линией связи.

Одним из основных требований к каналу передачи данных является пропускная способность, или скорость передачи данных. Как следует из формулы (1.8), скорость передачи данных существенно зависит от уровня помех. В настоящее время наименьший уровень помех имеют волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), поэтому они находят самое широкое применение в системах передачи данных.

Основу ВОЛС составляют «внутренние подкабели» – стеклянные или пластиковые волокна диаметром от 5 (одномодовые) до 100 (многомодовые) микрон, окружённые твёрдым заполнителем и помещённые в защитную оболочку диаметром 125–250 мкм. В одном кабеле может содержаться от одного до нескольких сотен внутренних подкабелей. Кабель, в свою очередь, окружён заполнителем и покрыт более толстой защитной оболочкой, внутри которой проложен один или несколько силовых элементов, обеспечивающих механическую прочность кабеля.

По одномодовому волокну (диаметр 5–15 мкм) оптический сигнал распространяется, почти не отражаясь от стенок волокна (входит в волокно параллельно его стенкам), чем обеспечивается широкая полоса пропускания до сотен гигагерц. По многомодовому волокну (диаметр 40–100 мкм) распространяются сразу много сигналов, каждый из которых входит в волокно под своим углом (модой), отражаясь от стенок волокна в разных местах. Полоса пропускания для такого кабеля составляет сотни мегагерц.

Источник распространяемого по ВОЛС светового луча – преобразователь электрических сигналов в оптические, например светодиод или полупроводниковый лазер. Кодирование информации осуществляется изменением интенсивности светового луча. Физической основой передачи светового луча по волокну является принцип полного внутреннего отражения луча от стенок волокна, обеспечивающий минимальное затухание сигнала, наивысшую защиту от внешних электромагнитных полей и высокую скорость передачи. На другом конце кабеля принимающий прибор преобразует световые сигналы в электрические.

По одному магистральному оптоволоконному кабелю можно одновременно организовать несколько сот тысяч телефонных каналов.

Эффективное управление любой организацией невозможно без непрерывного отслеживания состояния объекта управления, без оперативной координации деятельности структурных подразделений и сотрудников. Для эффективного взаимодействия специалистов необходима система распределённой обработки данных. Эту задачу выполняют информационно-вычислительные сети, которые в зависимости от охватываемой ими территории делятся:

– на локальные (ЛВС или LAN – Local Area Network);

– региональные (РВС или MAN – Metropolitan Area Network);

– глобальные (ГВС или WAN – Wide Area Network).

Локальной вычислительной сетью называют сеть, элементы которой: вычислительные машины, терминалы, связная аппаратура – располагаются на сравнительно небольшом удалении друг от друга (до 10 км).

По принципу передачи данных сети делятся на две группы:

– последовательные;

– широковещательные.

В последовательных сетях передача данных выполняется последовательно от одного узла к другому, и каждый узел ретранслирует принятые данные дальше. В широковещательных сетях в каждый момент времени передачу может вести только один узел, остальные узлы могут лишь принимать информацию. К такому типу сетей относится большая часть ЛВС, использующая один общий канал связи или одно общее пассивное коммутирующее устройство.

По геометрии построения (топологии) ЛВС могут быть:

– шинные (линейные, bus);

– кольцевые (петлевые, ring);

– радиальные (звёздообразные, star).

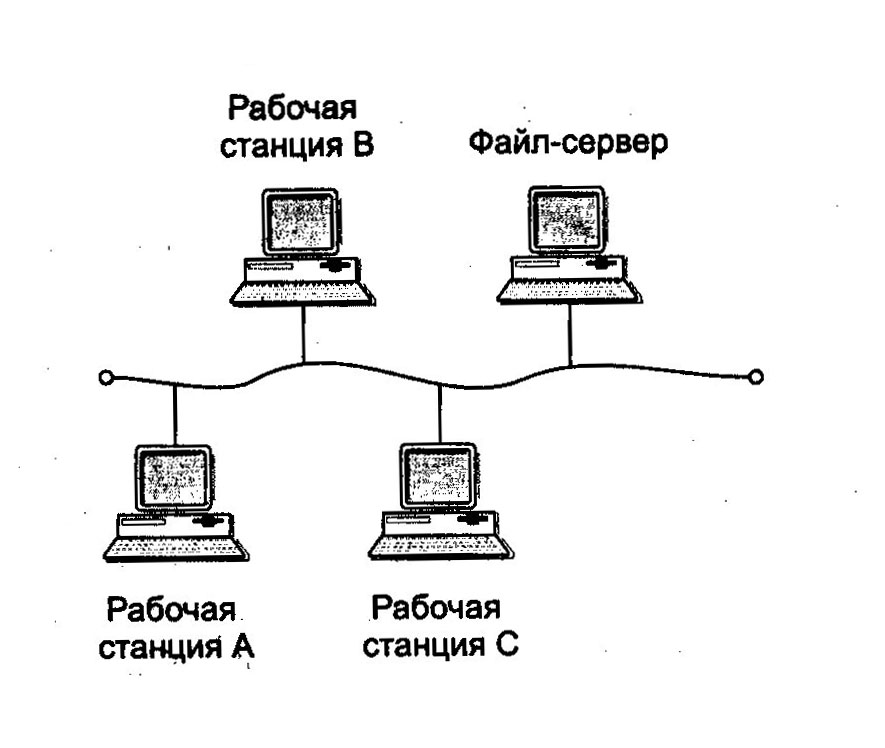

Сети с шинной топологией используют линейный моноканал передачи данных, к которому все узлы подсоединены через интерфейсные платы посредством относительно коротких соединительных линий. Данные от передающего узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежуточные узлы не ретранслируют поступающие сообщения. Информация поступает на все узлы, но принимает сообщение только тот, которому оно адресовано. Сеть с шинной топологией представлена на рис. 2.18 [1].

Рис. 2.18. Сеть с шинной топологией

Сеть с шинной топологией простая, её легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным системам. Обладает высокой надёжностью. Сеть с шинной топологией применяет сеть Ethernet.

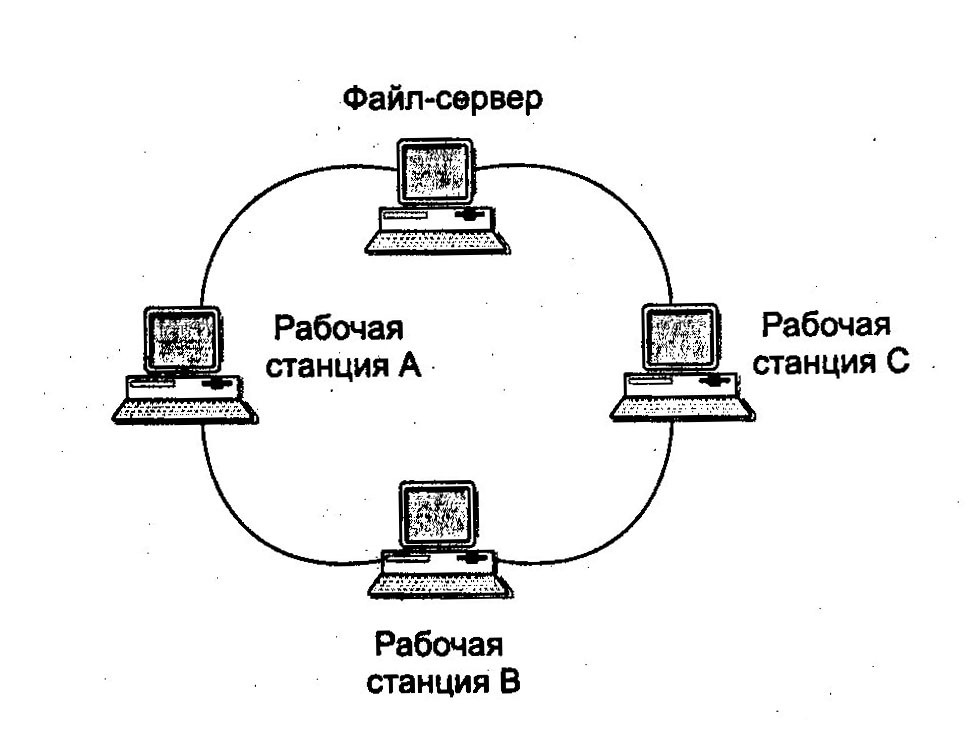

В сети с кольцевой топологией все узлы соединены в единую замкнутую петлю (кольцо) каналом связи (рис. 2.19) [1].

Рис. 2.19. Сеть с кольцевой топологией

Выход одного узла сети соединяется со входом другого. Информация по кольцу передаётся от узла к узлу, и каждый узел ретранслирует переданное сообщение. В каждом узле для этого имеется своя интерфейсная и приёмопередающая аппаратура, позволяющая управлять прохождением данных в сети. Передача данных в сети осуществляется только в одном направлении. Принимающий узел распознаёт и получает только адресованные ему сообщения.

Сеть с кольцевой топологией гибкая и надёжная. Получила широкое распространение на практике, например Token Ring.

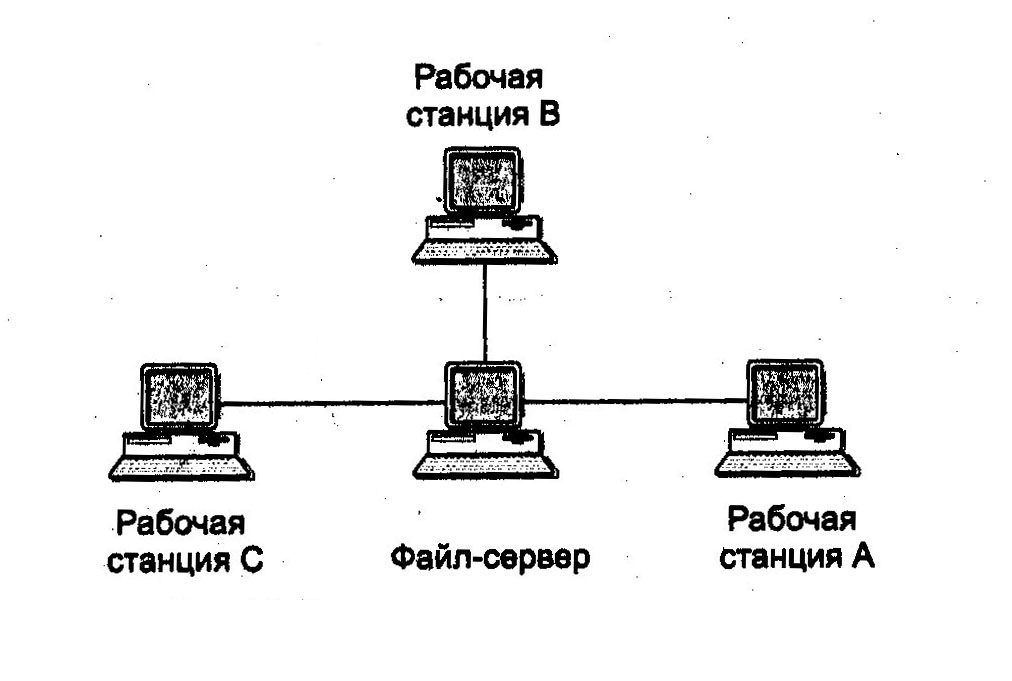

Основу сети с радиальной топологией составляет сервер, к которому подсоединены рабочие станции, каждая по своей ЛС. Вся информация передаётся через центральный узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует информационные потоки в сети (рис. 2.20) [1].

Рис. 2.20. Сеть с радиальной топологией

Такая сеть представляет собой аналог системы телеобработки, у которой все абонентские пункты являются интеллектуальными, поскольку содержат в своём составе компьютер. В качестве недостатков такой сети можно отметить большую загруженность центральной аппаратуры и полную потерю работоспособности при её отказе.

Следующим этапом развития сетевых технологий становится создание корпоративных и глобальных сетей. Базой для организации глобальной сети Интернет стала корпоративная сеть Министерства обороны США ARPANet (ARPA –Advanced Research Projects Agency). Сеть строилась как устойчивая к внешним влияниям закрытая инфраструктура, способная выжить в условиях воздействия поражающих факторов ядерного взрыва.

Основу Интернета составляют высокоскоростные телекоммуникационные магистральные сети. К магистральной сети через точки сетевого доступа NAP (Network Access Point) подсоединяются автономные системы, каждая из которых уже имеет своё административное управление, свои внутренние протоколы маршрутизации.

Основные ячейки Интернета – это локальные вычислительные сети, кроме того, возможно самостоятельно подключать персональный компьютер к Интернету. Компьютеры, непосредственно подключённые к Интернету, называются хост-компьютерами. Скорость доступа к сети определяется пропускной способностью каналов связи между автономными системами. Для модемного доступа по коммутируемым телефонным каналам связи эта скорость составляет 19–56 кбит/с, по выделенным телефонным линиям – от 64 кбит/с до 2 Мбит/с, для сетей, использующих ВОЛС и спутниковые каналы связи пропускная способность превышает 2 Мбит/с. Зависимость времени передачи информации от её объёма и скорости передачи данных представлена в табл. 2.1 [1].

Таблица 2.1