- •Введение

- •1. Информационные основы курса

- •1.1. Особенности информации

- •1.1.2. Информационные характеристики каналов связи

- •1.2. Связь между абонентами

- •1.2.2. Понятие о сети электросвязи и её составных частях

- •2. Основы проводной связи

- •2.1. Телефонная связь и её составные элементы

- •2.1.2. Устройство автоматического определения номера сообщающего абонента

- •2.1.3. Организация сети телефонной связи по линиям специальной связи «01»

- •2.2. Системы передачи

- •2.2.1. Система передачи сигналов факсимильной связи

- •2.2.2. Система передачи сигналов телеграфной связи

- •2.2.3. Волоконно-оптические линии связи. Общие понятия о глобальных и локальных сетях передачи данных

- •Зависимость времени передачи информации от её объёма и скорости передачи данных

- •3. Основы радиосвязи

- •3.1. Основные элементы радиосвязи

- •3.1.1. Излучение и распространение радиоволн. Антенны и антенно-фидерные устройства

- •3.1.2. Устройство и принцип работы радиостанций. Основные функциональные блоки радиостанций

- •3.1.3. Радиостанции, применяемые в пожарной охране, их тактико-технические данные

- •Основные технические характеристики радиостанции «Гроза-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Полоса-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции типа «Пальма»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Заря н-40»

- •3.2. Особенности построения сетей радиосвязи с подвижными объектами

- •3.2.1. Принципы построения сотовых и транкинговых сетей

- •Космические аппараты (ка)

- •3.2.2. Принципы построения цифровых сетей передачи данных

- •3.2.3. Влияния электромагнитного излучения на человека

- •Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •Максимальные предельно допустимые уровни напряжённости и плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •4.1. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •Железнодорожная станция «Нижневартовск-1»

- •Водолазно-спасательная станция Государственной инспекции маломерных судов

- •Некоммерческое партнерство «Нижневартовская городская служба спасения»

- •4.1.2. Организация центра управления силами гарнизона пожарной охраны

- •4.2. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •4.2.2. Дисциплина и правила ведения связи в пожарной охране

- •Передача слов по буквам при плохой слышимости и неясности передаваемых слов

- •5. Информационные технологии и основы автоматизированных систем

- •5.1. Общие понятия об автоматизированных системах

- •5.1.1. Состав и структура автоматизированных систем

- •Стандарты для эталонной модели взаимодействия открытых систем

- •5.1.2. Базы данных. Системы управления базами данных

- •5.2. Многомашинные комплексы и вычислительные сети

- •5.2.1. Высокопроизводительные вычислительные системы. Мультипроцессорные вычислительные системы

- •5.2.2. Защита информации в автоматизированных системах

- •6. Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.1. Назначение и задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.1. Задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.2. Структурная схема автоматизированной системы оперативного управления в пожарной охране

- •6.2. Организация работы автоматизированных систем связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.2.1. Характеристика диспетчера как связующего звена автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •7. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических средств

- •7.1. Состав задач по эксплуатации комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.1. Качественные и количественные критерии оценки надёжности комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.2. Задачи технического обслуживания

- •7.2. Организация технического обслуживания комплекса технических средств связи и управления

- •7.2.1. Периодичность и объёмы профилактики

- •7.2.2. Организация ремонта, деление на категории и списание средств связи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Список сокращений

- •Учёт результатов проверки деятельности цус

- •Библиографический список

1.2.2. Понятие о сети электросвязи и её составных частях

Для передачи каждого сообщения необходимы средства электросвязи, или совокупность определённых технических устройств, образующих систему электросвязи. Создание системы для любого вида электросвязи предполагает организацию канала электросвязи между пунктами передачи и приёма сообщения. Совокупность этих каналов образует сеть электросвязи, где функции подключения определённых абонентских устройств выполняет специальная аппаратура коммутации, позволяющая образовать тракт для передачи электрических сигналов. Иными словами, сеть электросвязи представляет собой совокупность оконечных устройств, коммутационных центров и связывающих их линий и каналов связи.

В сеть электросвязи входят:

– пользователи, являющиеся источниками и потребителями информации. Они создают и воспринимают потоки сообщений и, как правило, определяют требования по доставке и обработке информации, выбору вида связи и получению различных услуг с соблюдением определённого качества;

– абонентские пункты (АП), содержащие аппаратуру ввода и вывода информации в сеть электросвязи. Они находятся в постоянном пользовании определённых абонентов;

– пункты информационного обслуживания (ПИО);

– каналы связи, объединённые в линии связи, которые обеспечивают передачу сообщений между отдельными пунктами сети;

– сетевые станции, обеспечивающие образование и предоставление вторичным сетям типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов, а также их транзит;

– сетевые узлы (СУ), обеспечивающие образование и перераспределение сетевых трактов, типовых каналов передачи и типовых физических цепей, а также предоставление их вторичным сетям и потребителям;

– коммутационные узлы (КУ) для распределения каналов, пакетов или сообщений;

– система управления, обеспечивающая нормальное функционирование и развитие сети электросвязи и взаимоотношения с пользователями.

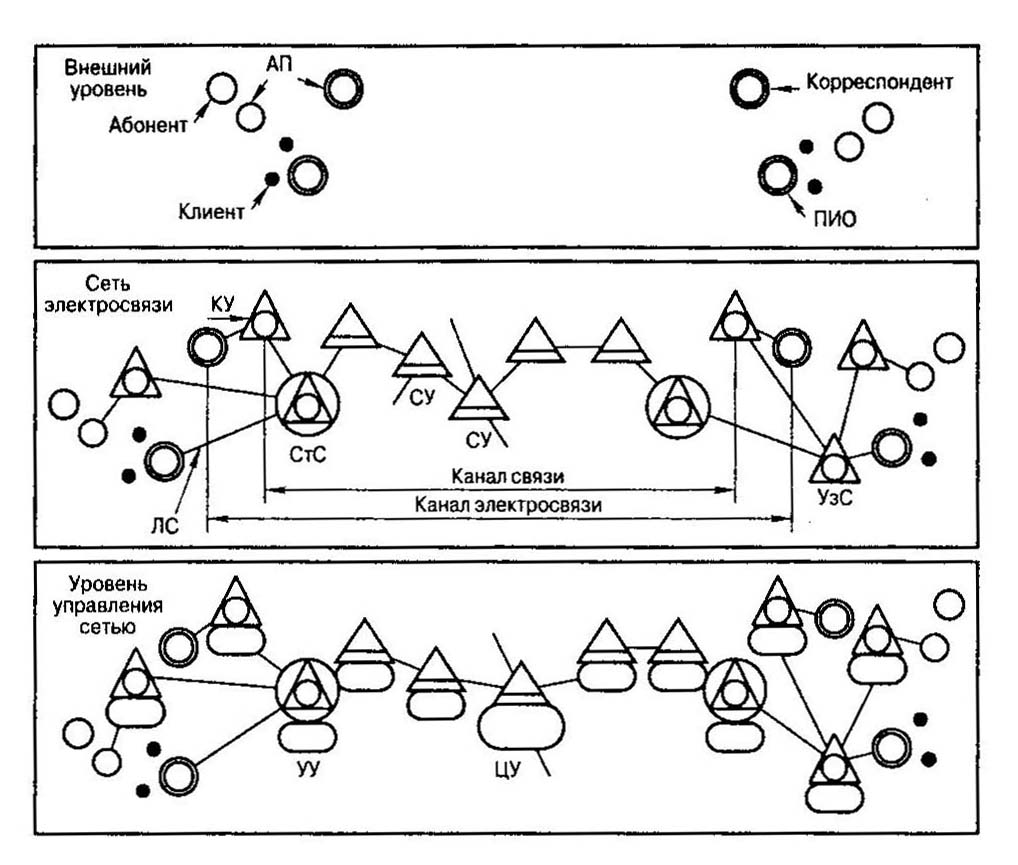

Сеть электросвязи можно представить тремя уровнями (рис. 1.4) [2].

Рис. 1.4. Трёхуровневая структура сети связи

Первый уровень – это уровень, включающий абонентов АП и ПИО, в пределах которого проходит формирование сообщений для передачи в сети электросвязи.

Второй уровень – собственно сеть электросвязи, включающая линии связи (ЛС), каналы связи (КС), станции связи (СтС) и узлы связи (УзС), обеспечивающие передачу, распределение и коммутацию сообщений между АП (ПИО) абонентов и корреспондентов.

Третий уровень включает в себя элементы управления сетью: устройства управления (УУ) узлов, центры управления (ЦУ) и всю администрацию.

Связи между пользователями определяют потребность в передаче сообщений между оконечными или абонентскими пунктами, обслуживающими соответствующих пользователей, а также между узлами, объединяющими АП какого-либо населённого пункта. Потребность в передаче сообщений оценивается потоками сообщений в единицу времени. На практике определяют потребность в передаче сообщения временем передачи, временем занятия типового канала (в часозанятиях) или необходимым числом каналов связи.

Исходя из местоположения пользователей и создаваемых ими нагрузок определяется местоположение конечных пользователей, которые могут содержать аппаратуру ввода и вывода информации. Эти пункты могут включать в себя различные устройства для хранения и обработки информации, коммутационные устройства, а если к оконечному пункту (ОП) подключено несколько каналов – также каналообразующую аппаратуру. Оконечный пункт характеризуется типом аппаратуры ввода и вывода, наличием обслуживающего персонала, пропускной способностью, временем действия и областью обслуживания.

Пункты информационного обслуживания подразделяются по их назначению. В зависимости от объёмов передаваемой информации ПИО может иметь один или несколько каналов, соединяющих его с сетью электросвязи. У него могут быть абоненты или выносные ОП, соединённые с ним прямыми каналами.

Распределение информации осуществляется двумя способами: на сетевых узлах – кроссированием (долговременным соединением) отдельных каналов или линейных трактов для образования прямых каналов между несмежными пунктами, а на коммутационных узлах – в соответствии с адресом каждого сообщения.

Линии связи (кабельные, радиорелейные, радио-, спутниковые и т. д.), по которым передаются сообщения, характеризуются ёмкостью V (числом каналов тональной частоты), или суммарной пропускной способностью всех каналов. Разделение каналов в линии может осуществляться по пространству, частоте или времени. Основной особенностью линий связи является то, что увеличение их пропускной способности (ёмкости) приводит к снижению затрат на один канал связи обратно пропорционально корню квадратному от ёмкости. При укрупнении пучков каналов выигрыш получается не только за счёт снижения затрат на каналы, но и вследствие того что при объединении нагрузок повышается степень использования каналов и станционного оборудования.

Совокупность пучков, узлов и соединяющих их линий (каналов) образует структуру (конфигурацию) сети, определяющую возможность осуществления связи между отдельными пунктами и возможные пути передачи сообщений. Для увеличения надёжности сети она строится так, чтобы между отдельными узлами было несколько (как правило, 2–3) независимых путей.

Система управления сетью обеспечивает поддержание в рабочем состоянии технических средств, доставку сообщений, планирование и развитие сети, строительство, материально-техническое обеспечение, подготовку кадров, регулирование отношений с пользователями.

В настоящее время в эксплуатации находится большое количество сетей связи, которые различаются по принципам построения и характеру функционирования, месту этих сетей в системе связи, а также по экономическому эффекту, получаемому от их применения.