- •Введение

- •1. Информационные основы курса

- •1.1. Особенности информации

- •1.1.2. Информационные характеристики каналов связи

- •1.2. Связь между абонентами

- •1.2.2. Понятие о сети электросвязи и её составных частях

- •2. Основы проводной связи

- •2.1. Телефонная связь и её составные элементы

- •2.1.2. Устройство автоматического определения номера сообщающего абонента

- •2.1.3. Организация сети телефонной связи по линиям специальной связи «01»

- •2.2. Системы передачи

- •2.2.1. Система передачи сигналов факсимильной связи

- •2.2.2. Система передачи сигналов телеграфной связи

- •2.2.3. Волоконно-оптические линии связи. Общие понятия о глобальных и локальных сетях передачи данных

- •Зависимость времени передачи информации от её объёма и скорости передачи данных

- •3. Основы радиосвязи

- •3.1. Основные элементы радиосвязи

- •3.1.1. Излучение и распространение радиоволн. Антенны и антенно-фидерные устройства

- •3.1.2. Устройство и принцип работы радиостанций. Основные функциональные блоки радиостанций

- •3.1.3. Радиостанции, применяемые в пожарной охране, их тактико-технические данные

- •Основные технические характеристики радиостанции «Гроза-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Полоса-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции типа «Пальма»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Заря н-40»

- •3.2. Особенности построения сетей радиосвязи с подвижными объектами

- •3.2.1. Принципы построения сотовых и транкинговых сетей

- •Космические аппараты (ка)

- •3.2.2. Принципы построения цифровых сетей передачи данных

- •3.2.3. Влияния электромагнитного излучения на человека

- •Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •Максимальные предельно допустимые уровни напряжённости и плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •4.1. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •Железнодорожная станция «Нижневартовск-1»

- •Водолазно-спасательная станция Государственной инспекции маломерных судов

- •Некоммерческое партнерство «Нижневартовская городская служба спасения»

- •4.1.2. Организация центра управления силами гарнизона пожарной охраны

- •4.2. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •4.2.2. Дисциплина и правила ведения связи в пожарной охране

- •Передача слов по буквам при плохой слышимости и неясности передаваемых слов

- •5. Информационные технологии и основы автоматизированных систем

- •5.1. Общие понятия об автоматизированных системах

- •5.1.1. Состав и структура автоматизированных систем

- •Стандарты для эталонной модели взаимодействия открытых систем

- •5.1.2. Базы данных. Системы управления базами данных

- •5.2. Многомашинные комплексы и вычислительные сети

- •5.2.1. Высокопроизводительные вычислительные системы. Мультипроцессорные вычислительные системы

- •5.2.2. Защита информации в автоматизированных системах

- •6. Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.1. Назначение и задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.1. Задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.2. Структурная схема автоматизированной системы оперативного управления в пожарной охране

- •6.2. Организация работы автоматизированных систем связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.2.1. Характеристика диспетчера как связующего звена автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •7. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических средств

- •7.1. Состав задач по эксплуатации комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.1. Качественные и количественные критерии оценки надёжности комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.2. Задачи технического обслуживания

- •7.2. Организация технического обслуживания комплекса технических средств связи и управления

- •7.2.1. Периодичность и объёмы профилактики

- •7.2.2. Организация ремонта, деление на категории и списание средств связи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Список сокращений

- •Учёт результатов проверки деятельности цус

- •Библиографический список

5.2. Многомашинные комплексы и вычислительные сети

5.2.1. Высокопроизводительные вычислительные системы. Мультипроцессорные вычислительные системы

Вычислительная система (ВС) представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации. Отличительной особенностью ВС является наличие в ней нескольких вычислителей, реализующих параллельную обработку.

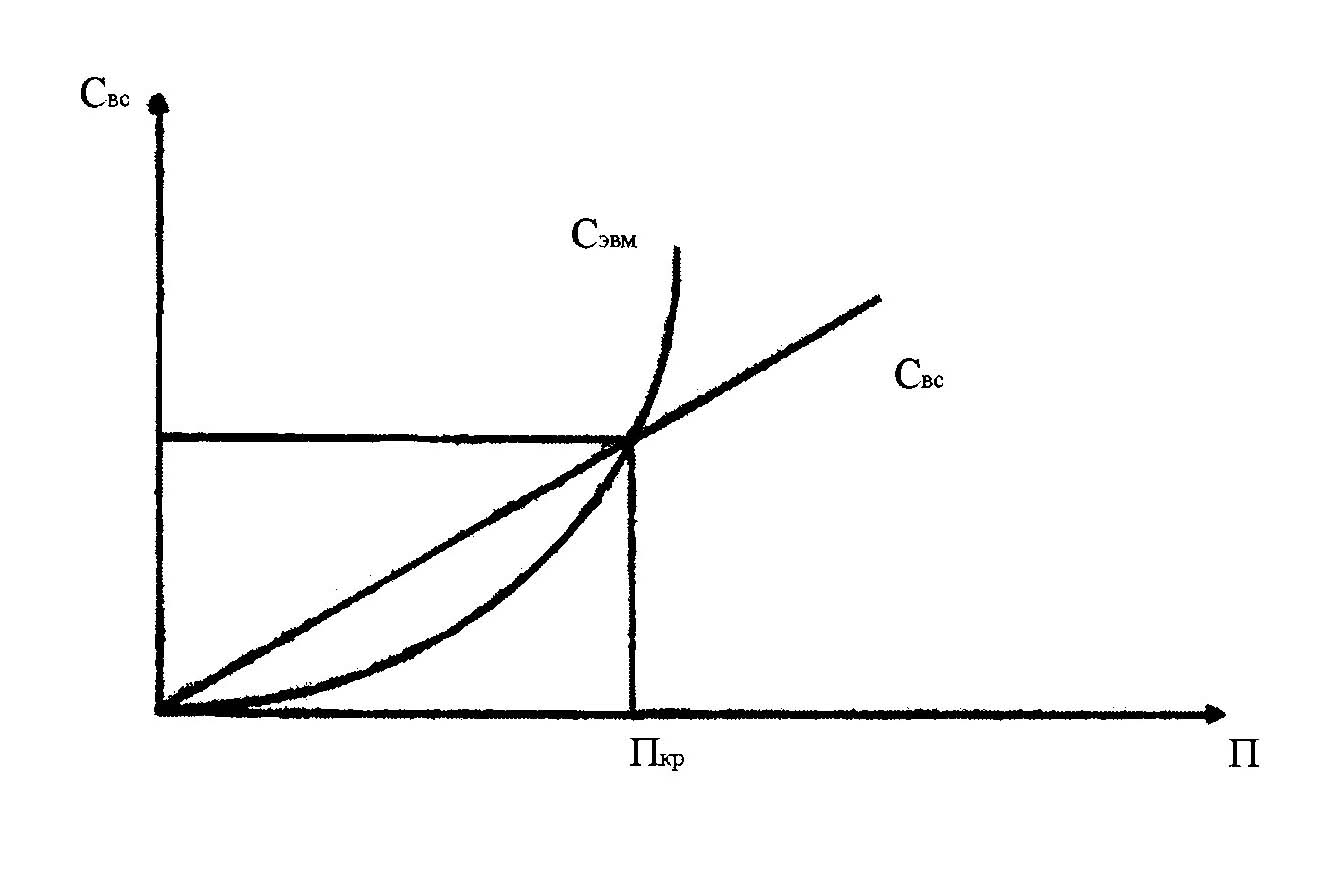

Параллелизм в вычислениях в значительной степени усложняет управление вычислительным процессом, использование технических и программных ресурсов. Основой развития ВС служат экономические факторы. В пределах интервала времени, характеризующегося относительной стабильностью элементной базы, связь стоимости и производительности ЭВМ выражается квадратичной зависимостью – законом Гроша [15]:

Сэвм = К1 ∙ П2эвм, (5.1)

где Сэвм – стоимость ЭВМ; К1 – коэффициент пропорциональности; зависящий от технического уровня развития вычислительной техники; Пэвм – производительность ЭВМ.

Построение вычислительных систем позволяет сохранить затраты. Так, для них используется линейная формула [15]

Свс

= К2

∙

![]() ,

(5.2)

,

(5.2)

где Свс – стоимость вычислительной системы; К2 – коэффициент пропорциональности, зависящий от технического уровня развития вычислительной техники; Пi – производительность i-го из n комплектующих вычислителей.

На рис. 5.10 представлены графики изменения стоимости вычислений для ЭВМ и ВС [15]. Из графиков видно, что для каждого поколения ЭВМ и ВС существует порог сложности решаемых задач Пкр, после которого применение автономных ЭВМ становится экономически не выгодным. Критический порог определяется точкой пересечения приведённых зависимостей.

Рис. 5.10. Зависимость стоимости вычислительных систем и ЭВМ от производительности

При проектировании ВС реализуются следующие принципы:

– возможность работы в разных режимах;

– модульность структуры технических и программных средств;

– унификация и стандартизация технических и программных решений;

– способность систем к адаптации, самонастройке, самоорганизации;

– обеспечение необходимым сервисом пользователей при выполнении вычислений;

– иерархия в организации и управлении процессом.

По типу вычислительные системы делятся на многомашинные и многопроцессорные.

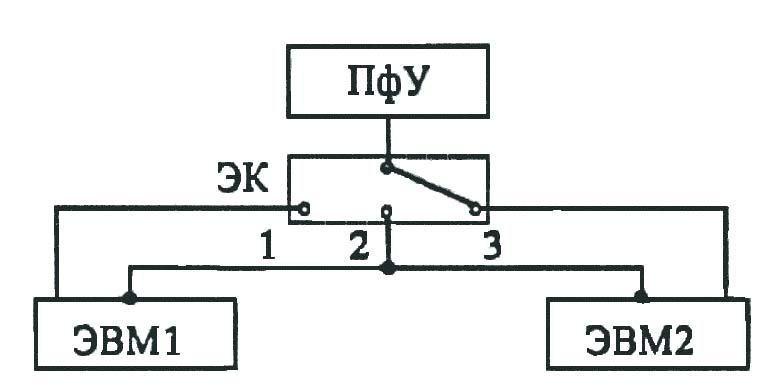

Для повышения производительности, надёжности и достоверности вычислений используются многомашинные вычислительные системы (ММС). Комплекс таких машин схематически показан на рис. 5.11 [15]. Положения 1 и 3 электронного ключа (ЭК) обеспечивают режим повышенной надёжности. При этом одна из машин выполняет вычисления, а другая находится в холодном или горячем резерве. Положение 2 электронного ключа соответствует событию, когда обе машины обеспечивают параллельный режим вычислений. При этом возможны два варианта вычислений:

– обе машины решают одну и ту же задачу и периодически сверяют результаты решений. Такой способ обеспечивает режим наибольшей достоверности, уменьшается вероятность появления ошибок в результате вычислений;

– обе машины работают параллельно, но обрабатывают собственные потоки заданий. Возможность обмена информацией между машинами сохраняется. Такой способ включения ЭВМ обеспечивает высокую производительность и используется в практике организации работ в крупных вычислительных центрах, оснащённых несколькими ЭВМ высокой производительности.

Рис. 5.11. Многомашинные комплексы

Схема, представленная на рис. 5.11, используется в различных модификациях при проектировании специализированных ММС. Основные различия ММС заключаются, как правило, в организации связи и обмена информацией между ЭВМ комплекса. Каждая из них сохраняет возможность автономной работы и управляется собственной операционной системой. Любая другая подключаемая ЭВМ комплекса рассматривается как специальное периферийное устройство (ПфУ). В зависимости от территориальной разобщённости ЭВМ и используемых средств сопряжения обеспечивается различная оперативность их информационного сопряжения.

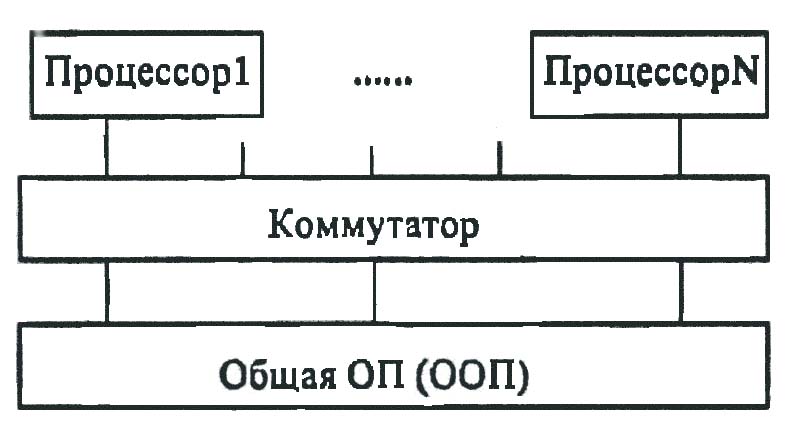

Многопроцессорные системы (МПС) строятся при комплексировании нескольких процессоров (рис. 5.12) [15]. В качестве общего ресурса они имеют общую оперативную память (ООП). Параллельная работа процессоров и использование ООП обеспечивается под управлением единой операционной системы. По сравнению с ММС при использовании такой схемы обеспечивается наивысшая оперативность взаимодействия вычислителей-процессоров.

|

|

Рис. 5.12. Многопроцессорные системы

Многопроцессорные системы имеют недостатки. Эти недостатки связаны с использованием ресурсов общей оперативной памяти. При большом количестве комплексируемых процессоров возможно возникновение конфликтных ситуаций, когда несколько процессоров обращаются с операциями типа «чтение» и «запись» к одним и тем же областям памяти. Помимо процессоров к ООП подключаются все каналы (процессоры ввода-вывода), средства измерения времени и т. д., т. е. возникает проблема коммутации абонентов и доступа их к ООП. Решение этой проблемы обеспечивается с помощью аппаратно-программных средств. Необходимо отметить, что процедуры взаимодействия усложняют структуру операционной системы МПС, и от того, как они решаются, во многом зависит эффективность применения многопроцессорных систем.