- •Введение

- •1. Информационные основы курса

- •1.1. Особенности информации

- •1.1.2. Информационные характеристики каналов связи

- •1.2. Связь между абонентами

- •1.2.2. Понятие о сети электросвязи и её составных частях

- •2. Основы проводной связи

- •2.1. Телефонная связь и её составные элементы

- •2.1.2. Устройство автоматического определения номера сообщающего абонента

- •2.1.3. Организация сети телефонной связи по линиям специальной связи «01»

- •2.2. Системы передачи

- •2.2.1. Система передачи сигналов факсимильной связи

- •2.2.2. Система передачи сигналов телеграфной связи

- •2.2.3. Волоконно-оптические линии связи. Общие понятия о глобальных и локальных сетях передачи данных

- •Зависимость времени передачи информации от её объёма и скорости передачи данных

- •3. Основы радиосвязи

- •3.1. Основные элементы радиосвязи

- •3.1.1. Излучение и распространение радиоволн. Антенны и антенно-фидерные устройства

- •3.1.2. Устройство и принцип работы радиостанций. Основные функциональные блоки радиостанций

- •3.1.3. Радиостанции, применяемые в пожарной охране, их тактико-технические данные

- •Основные технические характеристики радиостанции «Гроза-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Полоса-2»

- •Основные технические характеристики радиостанции типа «Пальма»

- •Основные технические характеристики радиостанции «Заря н-40»

- •3.2. Особенности построения сетей радиосвязи с подвижными объектами

- •3.2.1. Принципы построения сотовых и транкинговых сетей

- •Космические аппараты (ка)

- •3.2.2. Принципы построения цифровых сетей передачи данных

- •3.2.3. Влияния электромагнитного излучения на человека

- •Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •Максимальные предельно допустимые уровни напряжённости и плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 гГц

- •4.1. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •Железнодорожная станция «Нижневартовск-1»

- •Водолазно-спасательная станция Государственной инспекции маломерных судов

- •Некоммерческое партнерство «Нижневартовская городская служба спасения»

- •4.1.2. Организация центра управления силами гарнизона пожарной охраны

- •4.2. Назначение и задачи службы связи Государственной противопожарной службы мчс России

- •4.2.2. Дисциплина и правила ведения связи в пожарной охране

- •Передача слов по буквам при плохой слышимости и неясности передаваемых слов

- •5. Информационные технологии и основы автоматизированных систем

- •5.1. Общие понятия об автоматизированных системах

- •5.1.1. Состав и структура автоматизированных систем

- •Стандарты для эталонной модели взаимодействия открытых систем

- •5.1.2. Базы данных. Системы управления базами данных

- •5.2. Многомашинные комплексы и вычислительные сети

- •5.2.1. Высокопроизводительные вычислительные системы. Мультипроцессорные вычислительные системы

- •5.2.2. Защита информации в автоматизированных системах

- •6. Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.1. Назначение и задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.1. Задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •6.1.2. Структурная схема автоматизированной системы оперативного управления в пожарной охране

- •6.2. Организация работы автоматизированных систем связи и оперативного управления пожарной охраны

- •6.2.1. Характеристика диспетчера как связующего звена автоматизированных систем связи и оперативного управления

- •7. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических средств

- •7.1. Состав задач по эксплуатации комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.1. Качественные и количественные критерии оценки надёжности комплекса технических средств связи и управления

- •7.1.2. Задачи технического обслуживания

- •7.2. Организация технического обслуживания комплекса технических средств связи и управления

- •7.2.1. Периодичность и объёмы профилактики

- •7.2.2. Организация ремонта, деление на категории и списание средств связи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Список сокращений

- •Учёт результатов проверки деятельности цус

- •Библиографический список

Введение

Пожар – это стихийное бедствие, которое представляет собой неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Только за 10 месяцев 2007 г. зарегистрировано 170658 пожаров, в них погибло 11880 человек и получили травмы 10943 пострадавших, иными словами, в течение одного года при пожарах гибнет людей больше, чем потерял Советский Союз за 10 лет боевых действий в Афганистане.

Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Так, в 2007 г. в результате неосторожного обращения с огнём произошло 44,7 % пожаров, материальный ущерб от которых – 22,7 % общих убытков по стране. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной 18,9 % пожаров, а доля ущерба от них составила 25,3 %.

В целях защиты личности, имущества, общества и государства от пожаров организуется пожарная охрана. Государственная противопожарная служба (ГПС) входит в состав Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в качестве единой и самостоятельной оперативной службы.

Начальная стадия пожара имеет продолжительность 15–30 минут и характеризуется невысокой температурой и низкой скоростью горения. Поэтому для успешной борьбы с пожарами необходимо своевременное оповещение о начале пожара и оперативное реагирование подразделений пожарной охраны на полученное сообщение.

Автоматизация управления существенно повышает производительность труда и создаёт условия для эффективного выполнения функций управления. Поэтому в пожарной охране широко внедряются автоматизированные системы оперативного управления силами и средствами тушения пожаров. Для обеспечения в таких системах процессов обмена информацией между центром управления и пожарными частями предусматривается разветвлённая сеть каналов связи, в том числе проводная и радиосвязь.

На базе современных достижений в области вычислительной техники, средств связи в среде передачи данных создаются информационно-управляющие комплексы пожарной охраны, включающие подсистемы автоматизированного управления функционированием гарнизонов пожарной охраны, противопожарной профилактикой и оперативного управления силами и средствами тушения пожаров.

Эффективное использование средств связи и вычислительной техники в пожарной охране возможно только на основе глубокого освоения инженером по пожарной безопасности теоретических знаний и практических навыков по выбранной специальности.

1. Информационные основы курса

1.1. Особенности информации

1.1.1. Меры информации

1.1.2. Информационные характеристики каналов связи

1.2. Связь между абонентами

1.2.1. Структурная схема системы электросвязи

1.2.2. Понятие о сети электросвязи и её составных частях

1.1. Особенности информации

1.1.1. Меры информации

Получение информации связано с изменением степени неосведомлённости получателя информации о состоянии системы. До получения информации он мог иметь некоторые предварительные сведения о системе α. Энтропия системы H(α) является для него мерой неопределённости состояния системы. После получения некоторого сообщения β получатель приобрёл дополнительную информацию Iβ(α), уменьшившую его априорную неосведомлённость. Энтропия системы после получения сообщения стала H(α/β). Тогда количество информации Iβ(α) о системе α, полученной в сообщении β, будет определятся как [1]

Iβ(α) = H(α) – H(α/β). (1.1)

Таким образом, количество информации измеряется уменьшением неопределённости состояния системы, а энтропия системы H(α), имеющей N возможных состояний, определяется по формуле Шеннона [1]

H(α)

= –

![]() Pi

log

Pi

,

(1.2)

Pi

log

Pi

,

(1.2)

где Pi – вероятность того, что система находится в i-м состоянии.

Из формулы (1.1) следует, что H(α) = 0 тогда и только тогда, когда одна из вероятностей равна единице, а остальные вероятности равны нулю. Это состояние определённости, или уверенности.

Когда все вероятности равны между собой (Pi = 1/N ),

H(α) = log N. (1.3)

При N = 2 log2 2 = 1, следовательно, H(α) = 1. Таким образом, за единицу количества информации (бит) принято утверждение, что произошло одно из двух равновероятных событий.

На синтаксическом уровне рассматривается доставка получателю сообщений как совокупности знаков, при этом учитываются тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов, надёжность и точность их преобразования и т. п. На этом уровне полностью абстрагируются от смыслового содержания сообщений и их целевого предназначения. Информацию на синтаксическом уровне, как правило, называют данными, поскольку смысловая сторона здесь не имеет значения.

Такой подход даёт возможность оценки информационных потоков в разных по своей природе объектах, таких как системы связи, ЭВМ, автоматизированные системы управления, нервная система.

Для измерения смыслового содержания информации, т. е. её количества, на семантическом уровне используют тезаурусную меру информации, которая связывает семантические свойства информации со способностью пользователя воспринимать поступившее сообщение. Тезаурус пользователя – это совокупность сведений, которыми располагает данная система или пользователь.

В зависимости от соотношений между смысловым содержанием информации S* и тезаурусом пользователя Sп изменяется количество семантической информации Iс:

– при Sп ≈ 0 пользователь не воспринимает, не понимает поступающую информацию;

– при Sп → ∞ пользователь всё знает, и поступающая информация ему не нужна.

И в том и другом случае Iс ≈ 0. Максимальное значение семантическая информация Iс приобретает при согласовании смыслового содержания информации S* с тезаурусом пользователя Sп, когда поступающая информация понятна пользователю и несёт ему отсутствующие в его тезаурусе сведения.

Следовательно, количество семантической информации в сообщении есть величина относительная. Одно и то же сообщение может иметь смысловое содержание для компетентного пользователя и быть семантическим шумом для некомпетентного пользователя. Необходимо отметить, что известная компетентному пользователю информация также является для него семантическим шумом.

Относительной мерой количества семантической информации может служить коэффициент содержательности С, который определяется как отношение количества семантической информации к её объёму Vд:

С = Iс / Vд. (1.4)

Прагматическая мера информации определяет полезность информации для достижения пользователем поставленной цели. Эта мера также является величиной относительной, обусловленной особенностями использования информации в той или иной системе. Таким образом, информация прагматического уровня представляет количество информации, необходимой для достижения намеченной цели, т. е. устанавливается вероятность достижения цели. Так, если до получения информации вероятность достижения цели равнялась P0, а после её получения – P1, то ценность информации вычисляется как логарифм отношения P1/P0:

I = log2 P1 – log2 P0 = log2 (P1 / P0). (1.5)

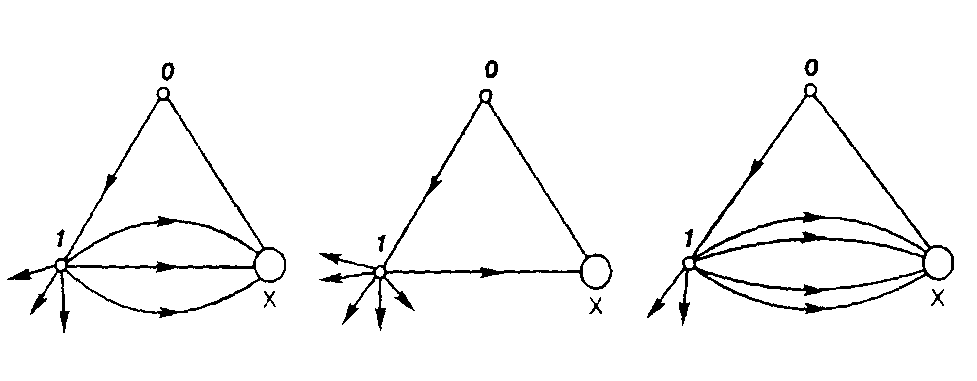

Выражение (1.5) рассматривается как результат нормировки числа исходов. На рис. 1.1 приведены три схемы, на которых приняты одинаковые значения числа исходов 2 и 6 для точек 0 и 1 соответственно. Исходное положение – точка 0. На основании полученной информации осуществляется переход в точку 1. Цель обозначается крестиком. Благоприятные исходы изображены линиями, ведущими к цели.

а

в

б

|

|

|

Рис. 1.1. Расчёт ценности информации: а – 3 благоприятных исхода; б – 4 благоприятных исхода; в – 1 благоприятный исход

Определим ценность полученной информации:

а) число благоприятных исходов – три: P0 = 1/2, P1 = 3/6.

I = log2 (P1 / P0) = log2 1 = 0;

б) один благоприятный исход: P0 = 1/2, P1 = 1/6.

I = log2 (P1 / P0) = –log2 3 = –1,58;

в) четыре благоприятных исхода: P0 = 1/2, P1 = 4/6.

I = log2 (P1 / P0) = log2 4/3 = 0,42.

Во втором случае (рис. 1.1, б) получена отрицательная информация, которая увеличила исходную неопределённость. Информация, которая уменьшает вероятность достижения цели, называют дезинформацией. То есть в данном случае получена информация 1,58 двоичных единиц.