- •Лекция 10. Эволюция английской государственности в период нового времени (с XVII и до начала XX в.)

- •1. Английская буржуазная революция хvii века.

- •2. Утверждение конституционной монархии в конце XVII-XVIII в.

- •3. Избирательные реформы XIX в.

- •4. Изменения в политической системе Англии в конце XIX-начале XX в.

- •5. Британская колониальная империя.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 11. Соединенные штаты Америки в новое время

- •1. Английские колонии в Северной Америке.

- •2. Война за независимость и образование сша.

- •3. "Статьи конфедерации" и окончание войны за независимость.

- •4.Конституция 1787 г. И Билль о правах 1791 г.

- •5. Государственное строительство и судебная реформа.

- •6.Создание партий и либерально-демократические реформы первой половины XIX в.

- •7. Рост территории сша в хix в. И проблемы государственности.

- •8. Гражданская война и упрочение федерации.

- •9. "Реконструкция Юга".

- •10. Развитие государственного строя сша в конце XIX - начале хх в.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 12. Франция в революциях и конституциях с конца XVIII по начало XX века.

- •1. Причины и начало Великой французской революции.

- •2. Конституционная монархия.

- •3. Первая Республика.

- •4. Консульство и Первая Империя.

- •5. Легитимная и Орлеанская монархии.

- •6. Революция 1848 г. И Вторая Республика.

- •7.Вторая Империя.

- •8.Третья Республика.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 13. Государство и право Германии и Японии в конце XIX - начале XX в.

- •Германия.

- •1. Рейнский союз и Германский союз

- •2. Революция 1848 г.

- •3. Усиление Пруссии и борьба за объединение Германии

- •4. Завершение объединения Германии и Конституция 1871 г.

- •Япония.

- •5. Революция Мэйдзи и реформы конца 60-80-х гг.XIX в.

- •6. Конституция 1889 г.

- •7. Преобразование судебной системы.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 14 Основные черты права нового времени.

- •1. Буржуазные революции и основные принципы права.

- •2. Становление права нового типа в Англии и Франции.

- •3. Возникновение англосаксонской и континентальной правовых систем.

- •4. Гражданское право в период нового времени.

- •5. Уголовное право в период нового времени.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 15. Основное содержание истории государства и права в новейшее время. Эволюция государства и права в Германии в новейшее время

- •1. Основное содержание истории государства и права в новейшее время.

- •2. Ноябрьская революция в Германии.

- •3. Веймарская конституция.

- •4. Приход Гитлера к власти.

- •5. Политический и государственный строй гитлеровской Германии.

- •6. Послевоенное устройство Германии.

- •7. Боннская конституция (1949).

- •8. Восточная Германия.

- •9.Объединение Германии.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 16. Развитие государства и права в странах с монархической формой правления (Япония и Великобритания) в новейшее время.

- •Япония.

- •1. Япония между мировыми войнами.

- •2. Япония после 2 мировой войны.

- •3. Конституция Японии 1947 г.

- •4. Япония во второй половине XX в.

- •Великобритания.

- •5. Великобритания между мировыми войнами.

- •6. Великобритания после 2 мировой войны.

- •7. Государственно-монополистический капитализм.

- •8. Государственный строй Великобритании во второй половине XX в.

- •9. Трансформация Британской колониальной империи.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 17 Эволюция государства и права в государствах с республиканской формой правления (сша и Франции) в новейшее время.

- •Соединенные Штаты Америки.

- •1. Основные тенденции государственно-правового развития сша в хх в.

- •2. Политические партии.

- •3. Основные изменения в государственном механизме сша.

- •4. "Новый курс" Рузвельта.

- •Франция.

- •5. Третья Республика во Франции после первой мировой войны.

- •6. Создание Четвертой Республики.

- •7. Конституция Франции 1946 г.

- •8. Переход от Четвертой Республики к Пятой.

- •9. Конституция Франции 1958 г.

- •10. Развитие Пятой Республики.

- •Дополнительная литература по теме:

- •Лекция 18 Основные изменения в праве в новейшее время

- •1. Главные тенденции в праве в новейшее время.

- •2. Источники права.

- •3. Субъекты права.

- •4. Вещное право.

- •5. Обязательственное право.

- •6. Семейное право.

- •7. Антитрестовское законодательство.

- •8. Трудовое и социальное законодательство.

- •9. Уголовное право и процесс.

- •10. "Дурацкие" законы мира.

- •Дополнительная литература по теме:

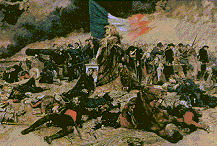

8.Третья Республика.

Франко-прусская

война и революция 4 сентября 1870 г.

В конце 1860х гг. стал ощущаться кризис

режима Второй империи: произошли

серьезные неудачи во внешней политике,

наблюдался разгул произвола и коррупция

госаппарата, происходило ущеление прав

и свобод граждан. Попыткой решить

внутренние проблемы была война с

Пруссией, которая началась 19 июля 1870 г.

Из-за неподготовленности Франции ее

армия потерпела ряд поражений на

начальном этапе, которые в конечном

итоге привели к Седанской катастрофе

2 сентября (17 тыс. убитых и раненых, 100

тыс. во главе с Наполеоном III попали в

плен).

конце 1860х гг. стал ощущаться кризис

режима Второй империи: произошли

серьезные неудачи во внешней политике,

наблюдался разгул произвола и коррупция

госаппарата, происходило ущеление прав

и свобод граждан. Попыткой решить

внутренние проблемы была война с

Пруссией, которая началась 19 июля 1870 г.

Из-за неподготовленности Франции ее

армия потерпела ряд поражений на

начальном этапе, которые в конечном

итоге привели к Седанской катастрофе

2 сентября (17 тыс. убитых и раненых, 100

тыс. во главе с Наполеоном III попали в

плен).

К ак

только весть о Седанской катастрофе

докатилась до столицы, 4 сентября 1870 г.

в Париже вспыхнуло восстание и была

провозглашена Республика. Было создано

Временное правительство, которое в

условиях оккупации Франции приняло

название "правительство национальной

обороны". С сентября по январь

происходила осада Парижа немцами,

которая завершилась 28 января 1871 г.

капитуляцией Франции.

8 февраля в

условиях оккупации были проведены

выборы в Национальное собрание, как

высший орган власти в стране. На выборах

победили представители различных

монархических группировок. Исполнительная

власть передавалась министрам из 3

республиканцев и 6 монархистов во главе

с Тьером. Правительство заключило мирный

договор с Германией, по которому Франция

теряла 2 провинции и уплачивала 5

млрд.контрибуции.

ак

только весть о Седанской катастрофе

докатилась до столицы, 4 сентября 1870 г.

в Париже вспыхнуло восстание и была

провозглашена Республика. Было создано

Временное правительство, которое в

условиях оккупации Франции приняло

название "правительство национальной

обороны". С сентября по январь

происходила осада Парижа немцами,

которая завершилась 28 января 1871 г.

капитуляцией Франции.

8 февраля в

условиях оккупации были проведены

выборы в Национальное собрание, как

высший орган власти в стране. На выборах

победили представители различных

монархических группировок. Исполнительная

власть передавалась министрам из 3

республиканцев и 6 монархистов во главе

с Тьером. Правительство заключило мирный

договор с Германией, по которому Франция

теряла 2 провинции и уплачивала 5

млрд.контрибуции.

Парижская

Коммуна

Ф ранцузы

испытали величайший национальный позор,

который усугубило собственное

правительство "мерами по обузданию

Парижа". Это имело следствием восстание

18 марта 1871 г. Правительство бежало в

Версаль, а власть перешла в руки

Центрального Комитета Национальной

гвардии, который провел ряд мероприятий

демократического характера и организовал

26 марта выборы в Совет Коммуны. Коммуна

стала государством нового типа, так как

был осуществлен слом старой государственной

машины и создана новая государственность.

Основными мероприятиями в этом направлении

можно считать следующее:

ранцузы

испытали величайший национальный позор,

который усугубило собственное

правительство "мерами по обузданию

Парижа". Это имело следствием восстание

18 марта 1871 г. Правительство бежало в

Версаль, а власть перешла в руки

Центрального Комитета Национальной

гвардии, который провел ряд мероприятий

демократического характера и организовал

26 марта выборы в Совет Коммуны. Коммуна

стала государством нового типа, так как

был осуществлен слом старой государственной

машины и создана новая государственность.

Основными мероприятиями в этом направлении

можно считать следующее:

упразднение постоянной армии, основанной на рекрутском наборе и замена ее национальной гвардией;

декрет о непризнании власти версальского правительства;

отмена полиции и замена ее резервными батальонами национальной гвардии;

введение принципа выборности и сменяемости в отношении всех государственных служащих;

отделение церкви от государства;

передача управления округами Парижа в ведение членов Коммуны;

введение выборности судей, института народных заседателей и права свободной защиты.

Парижская Коммуна была одновременно и законодательным, и исполнительным органом власти. Декреты, принятые на заседаниях Совета Коммуны, осуществлялись органами и учреждениями, которыми руководила одна из 9 комиссий, созданных Коммуной из ее же членов. Комиссии формировались по отраслям управления: военная, продовольственная, финансов, юстиции, внешних сношений, просвещения, общественной безопасности, труда, промышленности и обмена. Высшим органом была Исполнительная комиссия, состоявшая из руководителей 9 специальных комиссий. Во главе каждого из округов Парижа находилась муниципальная комиссия (мэрия), работавшая под руководством членов коммуны, избранных от данного округа. На практике в условиях осады правительственными войсками 1 мая был создан Комитет общественного спасения из 5 членов Коммуны, наделенных чрезвычайными полномочиями.

Судебная система состояла из двух структур: 1) общегражданские суды: по делам версальцев, палата гражданского суда, мировые судьи; 2) военные суды: дисциплинарные суды в батальонах, суды в легионах, общеармейский военно-полевой суд. Утверждение смертных приговоров проводилось исполнительной комиссией (на практике не утвердила ни одного). Совет Коммуны был высшей кассационной инстанцией и судом первой инстанции по особо важным делам. Была создана прокуратура из Прокурора Коммуны и 4-х заместителей.

Коммуны на местах были автономны и создавались по типу Парижской Коммуны. Их правомочия ограничивались только одинаковыми правами всех прочих коммун, союз которых должен был обеспечивать единство страны. В ведении каждой местной коммуны находилось вотирование местного бюджета, управление местным имуществом, организация собственного суда, полиции и национальной гвардии, вопросы образование и т.п. Для граждан гарантировалось свободное выражение взглядов, свобода личности, совести и труда.

История Коммуны продолжалась всего 72 дня. 21 мая версальские войска ворвались в Париж и в течение недели Коммуна была подавлена.

Конституция 1875 г. После разгрома Коммуны во Франции наступил период реакции. В марте 1873 г. был принят закон об ограничении исполнительной власти, который предусматривал разделение поста главы государства и главы правительства. Президентом был избран Мак Магон, ярый монархист. Монархисты взяли курс на восстановление монархии и готовили заговор. Заговор оказался раскрыт и вызвал такую волну протестов, что Национальное собрание принялось за выработку конституции. 30 января 1875 г. было проведено голосование по поправке со словом "республика", которая получила большинство всего в 1 голос (353 против 352). Конституция 1875 г. состояла из трех законов: "Об организации государственных властей", "Об организации сената", "Об отношении государственных властей". Отсутствие единого конституционного акта привело к тому, что был обойден вопрос о принципах государственного устройства: ни одна статья прямо не утверждает республику (только есть одна фраза: "президент республики"). Нет ничего в тексте законов о демократических правах и свободах граждан. Президент избирался на 7 лет абсолютным большинством голосов сената и палаты представителей, соединенных для этого в единое "Национальное собрание". Президент мог быть переизбран. Ему предоставлялось право законодательной инициативы, опубликования законов, наблюдения за их исполнением. Он мог отсрочить заседания палат, потребовать нового обсуждения уже согласованного палатами законопроекта. Президент мог распустить палату представителей с согласия сената. Он являлся главой вооруженных сил, имел право назначения на все высшие военные и гражданские должности, имел право помилования. По сути, президент имел все атрибуты конституционного монарха, за исключением права наследования власти. Законодательная власть принаждежала сенату и палате депутатов. У сената имелись равные права с палатой депутатов, и лишь финансовые законопроекты первой обсуждала палата депутатов. Без согласия сената ни один законопроект не получал силу закона. С согласия сената президент распускал палату депутатов, но сам сенат роспуску не подлежал. Сенат мог быть превращен в верховный судебный орган для суда над президентом и министрами. Выборы в палату депутатов были прямыми, в сенат - многоступенчатыми, кроме того, резервировалось определенное число мест. Правительство назначалось президентом, но имело солидарную ответственность перед палатой депутатов. Министры получали доступ на заседания палат.

Утверждение Третьей республики и ее особенности в конце XIX - начале XX в.

В 1877 г. монархические группировки объединились в новом заговоре во главе с Мак-Магоном. Попытка государственного переворота привела к отставке Мак-Магона и приходу президента-республиканца Греви. Новая попытка государственного переворота предпринял генерал Буланже. Из-за опасности монархического переворота постепенно происходило сужение полномочий президента, но, с другой стороны, в широких полномочиях президента содержалась гарантия на случай внутриполит.осложнений. Выход был найден в следующем: по согласию партий на пост президента стали избирать малозначительных деятелей, не способных к проведению самостоятельной политической линии. Значительная часть правомочий президента перешла в руки парламента и правительства. Некоторое из полномочий (вето, роспуск нижней палаты) не использовались президентом самостоятельно. В конце концов президенту была отведена роль резерва на случай кризиса.

В 1884 г. были приняты важные поправки к Конституции 1875 г.: запрещалось пересматривать республиканскую форму правления, члены правивших династий лишались права претендовать на пост президента, упразднялась категория несменяемых сенаторов (всех теперь избирали пропорционально населению коммун). Вотум недоверия правительству мог исходить из одной палаты. Еще в 1879-1880 гг. резиденцией парламента стал Париж (вместо Версаля), национальным гимном - "Марсельеза", а национальным праздником - 14 июля.

Особенностью политической жизни Франции была многопартийность. Часто практиковались временные объединения политиков. Парламентарии часто меняли политические убеждения в зависимости от конъюнктуры. Главным звеном политической системы оставался парламент. Палата депутатов избиралась по мажоритарной системе в 2 тура: для победы в 1-м туре требовалось абсолютное большинство (более 50% участвовавших), во 2-м - достаточно было относитильного Большинства. Партии во время выборов блокировались. Право выбирать имели граждане с 21 года и 6 месяцами оседлости, кроме женщин и военнослужащих. В сенат избирали выборщики, некоторые выборщики не избирались специально, т.к. уже были "избраны" (депутаты, государственные и окружные советники). Для избрания в сенаторы требовалось абсолютное большинство голосов в двух турах, а в 3-м - относительное. Многопартийный состав парламента приводил к частой смене правительства, но реально происходила только смена кабинета, т.к. в правительство входили одни и те же политики. Бюрократия оставалась неизменной: ее основа существовала еще со времен империи, и многие чиновники не менялись, немотря на революции. Особая роль была у Государственного совета, который был консультантом правительства по вопросам управления. Он являлся высшим судом административной юстиции и рассматривал правонарушения чиновников при исполнении обязанностей.

Местное управление было унаследовано еще от Первой империи: существовали территориальные управления министерств в департаментах и более мелких единицах. Полномочным представителем центральной администрации со всей полнотой власти был префект, который назначался декретом президента по представлению министра внутренних дел. Во главе округа находился супрефект, назначавшийся министром внутренних дел и подчиненный префекту. На местах существовали и выборные органы, которое ведали налогами, благоустройством и т.п. Префект имел право приостанавливать и опротестовывать решения генеральных советов и отменять решения окружных советов. Решения муниципалитетов становились законом после утверждения префектом. Выборный мэр мог быть отстранен префектом, а министр внутренних дел мог снять его с поста.