- •Билет №3. Укорачивающие и расширяющие rc-цепи. Влияние неучтенных параметров.

- •А) входные характеристики б) выходные характеристики

- •Билет № 5. Временные процессы в транзисторном ключе оэ.

- •Ключ оэ с введением нелинейной обратной связи.

- •Билет № 8.Простейший элемент ттл. Основной элемент ттл.

- •Билет № 9.Электрические характеристики микросхем ттл: амплитудно-передаточная характеристика, характеристика уровня технологии.

- •Билет № 10.Специальная организация выходов ттл.

- •Билет № 12.Разновидности триггерных схем. Микросхемы jk- и d-триггеров ттл.

- •Билет № 13.Простейшие релаксаторы ттл. Канонические схемы.

- •Билет № 16.Микросхемы с триггерной памятью. Регистры и счетчики.

- •Несогласование межблочной связи.

Билет №1.

Импульсные процессы в линейных цепях. Понятие линейной цепи. Характеристика формы импульсов.

Линейными называются электрические цепи, состоящие из линейных элементов, каждый из которых имеет вольт-амперную характеристику (ВАХ), подчиняющуюся линейной зависимости. Примерами линейных элементов могут служить линейный резистор R, линейный конденсатор C, линейная катушка индуктивности L, импульсный трансформатор, работающий без насыщения сердечника, усилители, работающие в линейном режиме (режим "слабого сигнала"), генераторы тока и напряжения. Слово "линейный" подчеркивает линейный характер ВАХ рассматриваемых резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. Номинальное значение параметра (сопротивления, емкости, индуктивности, коэффициента усиления усилителя) постоянно и не зависит от протекающего тока и приложенного напряжения.

Для линейных цепей с постоянными параметрами применим принцип суперпозиции. Например, для описания процессов в линейных цепях можно использовать методы , основанные на применении интеграла Дюамеля, или методы гармонического анализа. Принцип cуперпозиции: входной сигнал представляют в виде суммы более простых (элементарных) воздействий, находят отклик цепи на каждое из этих воздействий, а потом для получения выходного сигнала суммируют все указанные отклики. Элементарные воздействия, на которые разбивается входной сигнал, могут быть произвольными. Чаще всего используют единичную функцию (функцию включения), единичный импульс, гармонические функции. При использовании единичной функции данный метод носит название метода интеграла Дюамеля, при использовании единичных импульсов – метод d-функции Дирака, при использовании гармонических функций – сводится к спектральному. К основным разновидностям линейных импульсных цепей, используемых для передачи и преобразования импульсных сигналов, относятся: разделительные, дифференцирующие и интегрирующие, линии задержки.

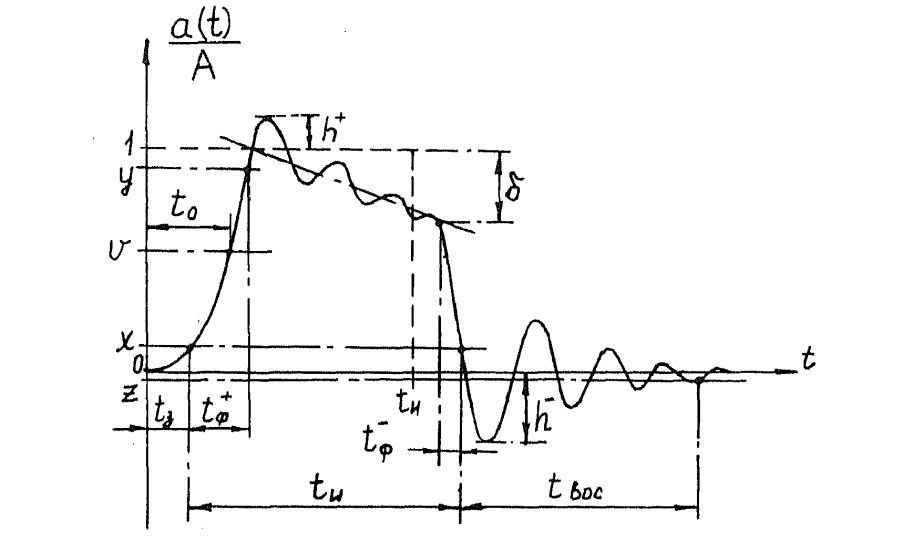

Главная особенность импульсных процессов заключается в том, что в общем случае за счет накопления энергии в реактивностях сигнал на выходе цепи определяется её реакцией не на одиночный импульс, а на последовательность импульсов и зависит от скважности. С понятием импульса обычно связывают представление о кратковременном сигнале, время действия которого сравнимо с длительностью переходных процессов в устройстве, где это сигнал имеет место. В электромеханических системах импульсным называется сигнал который длиться нескольких секунд, а в электронных – до десятков микросекунд. В реальных условиях форма сигналов может быть разной: прямоугольная, трапецевидная, треугольная, колокообразная и т.д. Наиболее желательной является прямоугольная форма импульса, поэтому такая форма принимается за идеальную, а другие формы считаются искаженными. При анализе работы того или иного импульсного элемента считается, что на его входе действует идеально прямоугольный импульс. О качестве функционирования элемента судят по степени отклонения формы импульса на выходе от идеальной. Эти отклонения имеют место быть в реальных схемах в связи с наличием реактивных элементов и инерционности. Принятая характеристика формы импульса отображена на рисунке.

Билет № 2.

Анализ цепей с экспоненциальным изменением. Простейшие RC и RL цепи.

Экспоненциальным называют сигнал вида: f(t) = B+Де-t/ . В и Д некоторые постоянные величины, - постоянная времени. В=f(∞), Д=f(0) - f(∞). Если известно, что токи или напряжения в цепи изменяются экспоненциально, то выражения для них могут быть записаны при значении начальных f(0) и стационарных f(∞) значений и постоянной времени цепи .

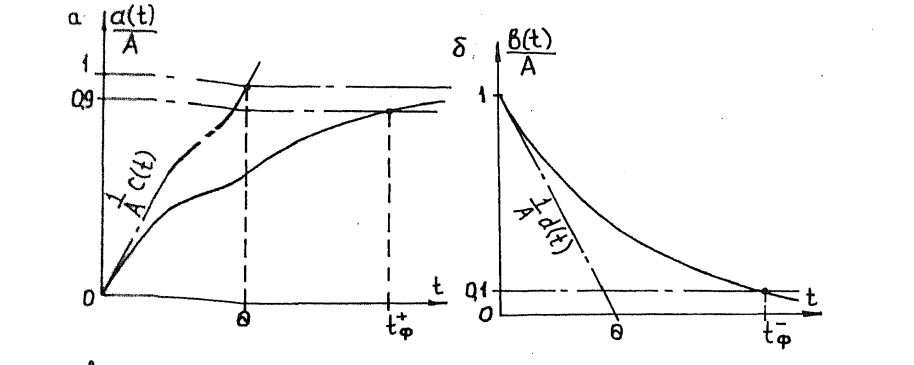

Пусть А=Д, при Д0 имеем случай эскпоненциально возрастающего сигнала f(t)=(B-A)+a(t), где a(t)=А(1-е-t/). При случае Д0 получаем экспоненциально убывающий сигнал f(t)=(B-A)+a(t), где a(t)=Ae-t/. График произвольного экспоненциального сигнала получается путем смещения оси абсцисс.

Экспоненциальный

сигнал является решением дифференциального

уравнения f

(t)

+f(t)

= B.

Данному уравнению удовлетворяют токи

и напряжения в схемах:

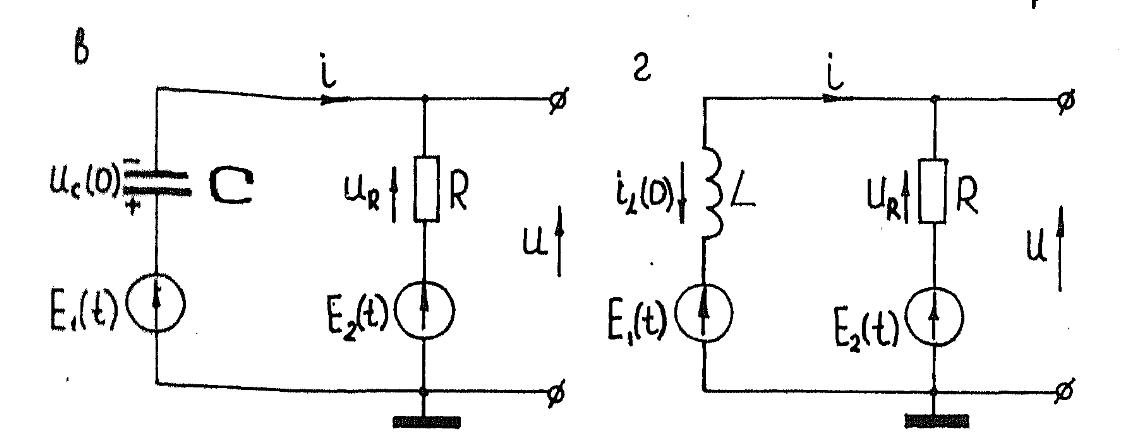

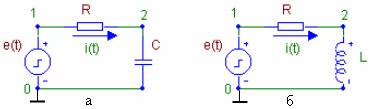

Для первой схемы =RC, для второй - =L/R. Иные контуры с экспоненциальными изменениями не известны. Отсюда вывод, что процессы на выходе анализируемой схемы экспоненциальны в том, если ее можно привести к одному из рассматриваемых контуров. Для этого исходная цепь должна содержать лишь реактивности одного вида, все внешние точки и э.д.с. в ней при t=0 не должно изменятся, после исключения всех источников энергии цепь должна допускать сведения её к пассивному RC или RL контуру, из которых по известным R,C и L можно сразу определить постоянную времени.

Простейшие RC и RL являются примерами цепей первого порядка. RC и RL - цепи представляют собой четырехполюсники, состоящие из последовательно соединенных резисторов с конденсаторами или катушками индуктивности. Простейшие электрические цепи, содержащие один энергоемкий элемент (конденсатор или индуктивность), описываются дифференциальными уравнениями первого порядка и поэтому называются электрическими цепями первого порядка. Цепи первого порядка обладают свойством инерционности, т.е. быстрое изменение приложенного к цепи напряжения независимого источника e(t) приводит к плавным изменениям напряжения на емкости (рис. 1, а) или тока в индуктивности (рис. 1, б)

При

скачке напряжения e(t) = E0

·1(t) на входе RC-цепи происходит заряд

конденсатора током i(t). По мере увеличения

заряда на обкладках конденсатора

увеличиваются напряжение на конденсаторе

UC(t)

и энергия электрического поля,

накапливаемого в конденсаторе. Для

увеличения энергии конденсатора внешние

силы (э. д. с. источника) должны совершить

продолжительную работу, преодолевая

силу кулоновского поля конденсатора C

и сопротивление резистора R. Поэтому

напряжение на конденсаторе в RC-цепи

меняется плавно, стремясь к величине

скачка входного воздействия E0:

![]() .В

RL-цепи (рис. 1, б) изменение тока i(t) от

внешнего источника e(t), протекающего

через индуктивность, порождает явление

самоиндукции, т.е. возникновение

индукционного тока за счет изменения

магнитного потока, сцепленного с

индуктивностью L. Возникающая вследствие

этого э. д. с. самоиндукции препятствует

изменению тока в RL-цепи. Поэтому при

подаче на вход RL-цепи скачка напряжения

e(t) = E0

·1(t) ток в цепи будет плавно увеличиваться,

стремясь к своему максимальному значению

I0

= E0/R.

При этом увеличивается и энергия

магнитного поля, накапливаемого в

индуктивности. Постоянная времени

RL-цепи определяется как τ = L/R и характеризует

скорость изменения тока в цепи при

воздействии на RL-цепь единичного скачка

напряжения:

.В

RL-цепи (рис. 1, б) изменение тока i(t) от

внешнего источника e(t), протекающего

через индуктивность, порождает явление

самоиндукции, т.е. возникновение

индукционного тока за счет изменения

магнитного потока, сцепленного с

индуктивностью L. Возникающая вследствие

этого э. д. с. самоиндукции препятствует

изменению тока в RL-цепи. Поэтому при

подаче на вход RL-цепи скачка напряжения

e(t) = E0

·1(t) ток в цепи будет плавно увеличиваться,

стремясь к своему максимальному значению

I0

= E0/R.

При этом увеличивается и энергия

магнитного поля, накапливаемого в

индуктивности. Постоянная времени

RL-цепи определяется как τ = L/R и характеризует

скорость изменения тока в цепи при

воздействии на RL-цепь единичного скачка

напряжения:

![]()

Линейные цепи первого порядка широко применяются для преобразования формы импульсных сигналов. Например, если в RC-цепи выходной сигнал снимается с емкости, то такая RC-цепь выполняет операцию приближенного интегрирования входного сигнала и называется интегрирующей RC-цепью. Если же выходной сигнал снимается с сопротивления, то RC-цепь выполняет операцию приближенного дифференцирования и называется дифференцирующей RC-цепью. Интегрирующая RC-цепь работает как фильтр нижних частот (ФНЧ), пропуская низкочастотные колебания и подавляя высокочастотные. Дифференцирующая RC-цепь напротив пропускает высокочастотный сигнал и подавляет низкочастотный, т.е. работает как фильтр высоких частот (ФВЧ). RL-цепь так же можно рассматривать как интегрирующую (выходной сигнал UR(t) снимается с резистора) или дифференцирующую (выходной сигнал – UL(t)) цепь и соответственно как фильтр нижних (ФНЧ) или высоких (ФВЧ) частот.

Билет №3. Укорачивающие и расширяющие rc-цепи. Влияние неучтенных параметров.

RC цепи широко применяются в импульсной технике для формирования сигналов различной формы. RC -цепь - это цепь состоящая из сопротивления R и конденсатора С. В зависимости от сочетания соединений RС цепь может выполнять функцию как укорачивающей, так и удлиняющей цепей. Укорачивающие цепи обеспечивают сокращение длительности выходных импульсов по сравнению с длительностью входных импульсов. Одновременно с укорочением длительности импульсов эти цепи обеспечивают и нормализацию длительности - постоянство длительности выходных импульсов в широком интервале длительностей входных импульсов. Импульс на выходе будет короче входного только в том случае, если за время действия входного импульса τ конденсатора успеет полностью зарядится, т. е. должно быть τ > 3RC длительность входного импульса. Такие RC цепи называются дифференцирующими. А для расширения длительности входного импульса используется интегрирующая цепь. Интегрирующие цепи применяют для выполнения операции интегрирования, сглаживания пульсаций в цепях питания при наличии импульсных помех, преобразования прямоугольных импульсов в импульсы иной формы.

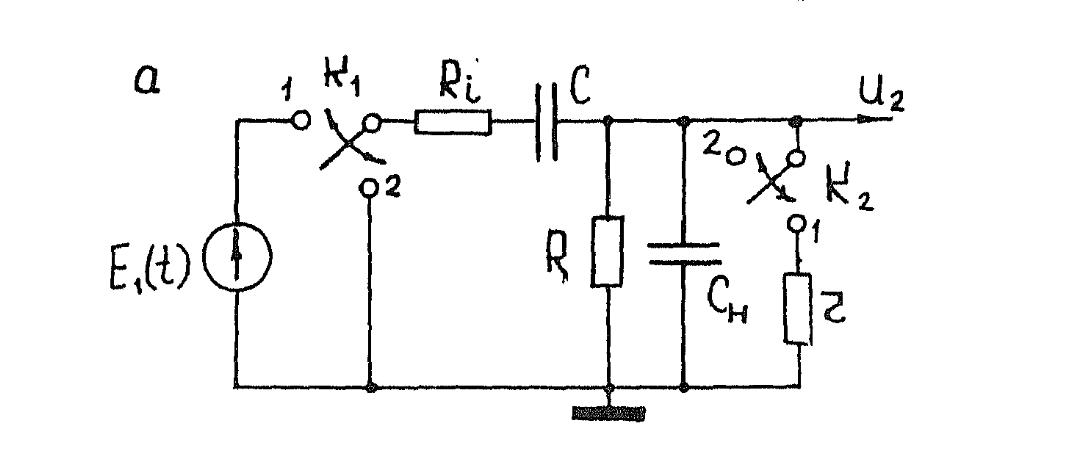

Реальные цепи содержат неучтенные ранее паразитные параметры – источники, нагрузки и самих реактивных элементов. Это внутреннее сопротивление источника, емкость нагрузки, распределенные емкости катушек индуктивности и т.д.

Данная схема является близкой к реальному случаю укорачивающей цепи, где Ri –внутреннее сопротивление источника, СН – паразитная емкость нагрузки. По условию емкости С и СН первоначально полностью разряжены. Проведя необходимые расчеты можно сделать вывод, что увеличение паразитных параметров приводит к уменьшению амплитуды выходного сигнала, увеличению его длительности и затягиванию положительного фронта.

Билет № 4.

Транзисторные ключевые схемы. Статические и динамические параметры транзисторов. Характеристика открытого и закрытого состояний ключа ОЭ.

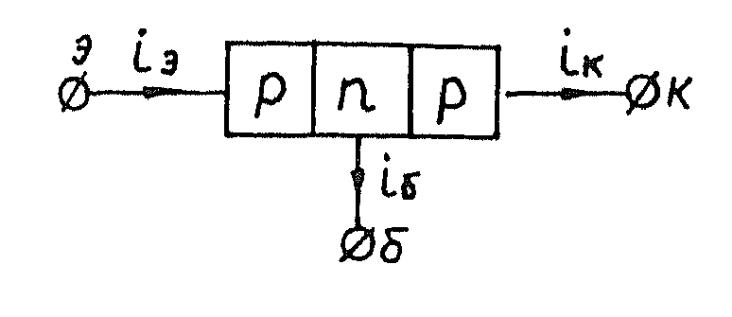

Транзистором

называется полупроводниковый прибор,

который может усиливать, преобразовывать

и генерировать электрические сигналы.

Существует

две структуры транзисторов: n-p-n

и p-n-p,

т.е. транзистор является системой двух

взаимодействующих p-n

– переходов, каждый из которых путем

инжекции изменяет концентрацию неосновных

носителей заряда в базе и тем самым

влияет на ток другого перехода.

По рабочей частоте транзисторы делятся на низкочастотные, - рабочая частота не свыше 3 МГц, среднечастотные – 3…30 МГц, высокочастотные – свыше 30 МГц. Если же рабочая частота превышает 300 МГц, то это уже сверхвысокочастотные транзисторы. Сам по себе транзистор усилить ничего не сможет. Его усилительные свойства заключаются в том, что малые изменения входного сигнала (тока или напряжения) приводят к значительным изменениям напряжения или тока на выходе каскада за счет расходования энергии от внешнего источника.

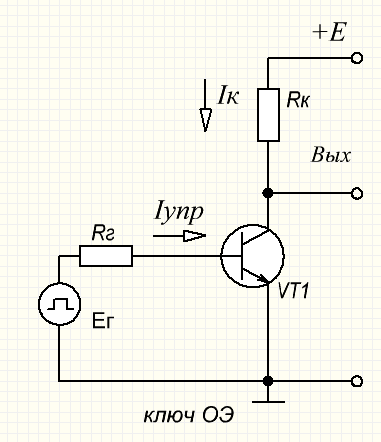

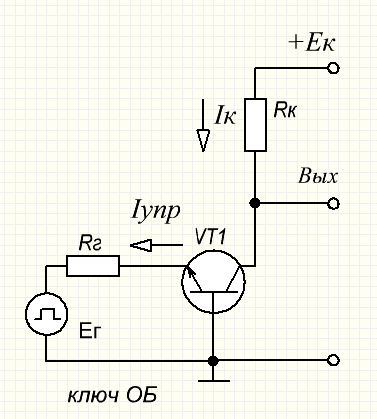

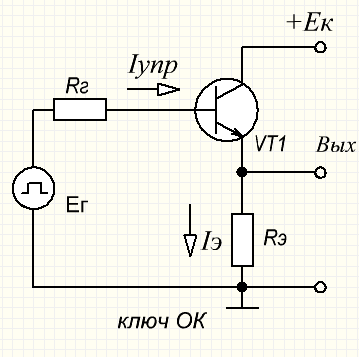

Используется всего 3 схемы включения транзисторов: схема с общим эмиттером (ОЭ), схема с общим коллектором (ОК) и схема с общей базой (ОБ).

Работу транзистора часто используют в ключевом режиме. Ключевым называется режим работы биполярного транзистора, при котором транзистор либо полностью открыт, находится в режиме насыщения, либо полностью закрыт, совершенно не проводит ток. Для ключевого режима характерна минимальная рассеиваемая мощность на транзисторе.

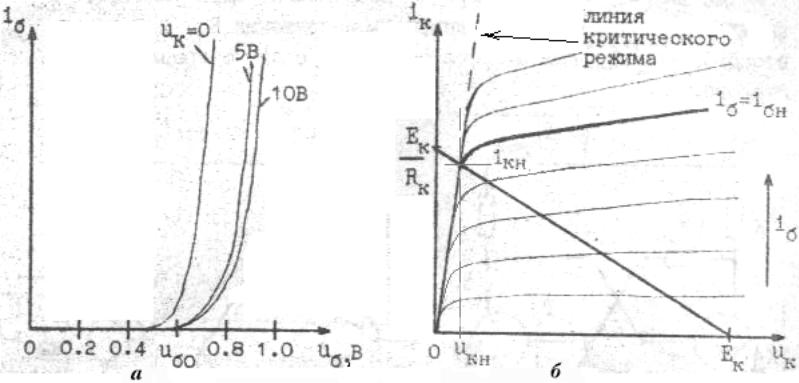

Статическим режимом работы транзистора называется такой режим, при котором изменение входного тока или напряжения не вызывает изменение выходного напряжения. Статические характеристики транзисторов бывают двух видов: входные и выходные. Входные характеристики – это зависимость входного тока от входного напряжения при постоянном выходном напряжении. Выходная характеристика – это зависимость выходного тока от выходного напряжения при постоянном входном токе. Динамическим режимом работы транзистора называется такой режим, при котором в выходной цепи стоит нагрузочный резистор, за счёт которого изменение входного тока или напряжения будет вызывать изменение выходного напряжения.

Электронный ключ осуществляет размыкание и замыкание цепи нагрузки под воздействием управляющих входных сигналов. Основу ключа составляет транзистор в дискретном или интегральном исполнении. В зависимости от состояния ключ шунтирует внешнюю нагрузку большим или малым выходным сопротивлением. В этом и заключается коммутация цепи, производимая транзисторным ключом. Качество ключа определяется падением напряжения на нем в замкнутом состоянии, током утечки в разомкнутом и скоростью перехода из одного состояния в другое. Наибольшее применение в технике находит ключ ОЭ, в котором нагрузочный резистор включен в цепь коллектора и он обладает минимальной потребной мощности управляющего сигнала. Поскольку для транзисторного ключа, построенного по схеме ОЭ, рост входного напряжения приводит к уменьшению выходного, его называют ключом-инвертором.

Электронный ключ является основой для построения более сложных цифровых устройств. При включении активного элемента с общим эмиттером (истоком) ключ выполняет логическую операцию НЕ, т.е. инвертирует входной сигнал. Ключ имеет два состояния: замкнутое и разомкнутое (закрытое и открытое). Закрытому состоянию транзистора соответствует режим отсечки, при котором на коллекторном и эмиттерном переходах действуют обратные напряжения. Напряжение и токи, соответствующие открытому (насыщение) и закрытому (отсечка) состояниям транзистора, могут быть определены с помощью выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОЭ.