- •§ 1. Сердце и его физиологические свойства

- •§ 1. Электрические процессы в сердце

- •§ 3. Частота сердечных сокращений в покое и при мышечной

- •§ 4. Фазы сердечного цикла

- •§ 5. Работа сердца как нагнетательного насоса

- •Микроциркуляция

- •Кровяное давление в разных отделах сосудистой системы

- •7.9.2. Регуляция функционального состояния кровеносных сосудов

Кровяное давление в разных отделах сосудистой системы

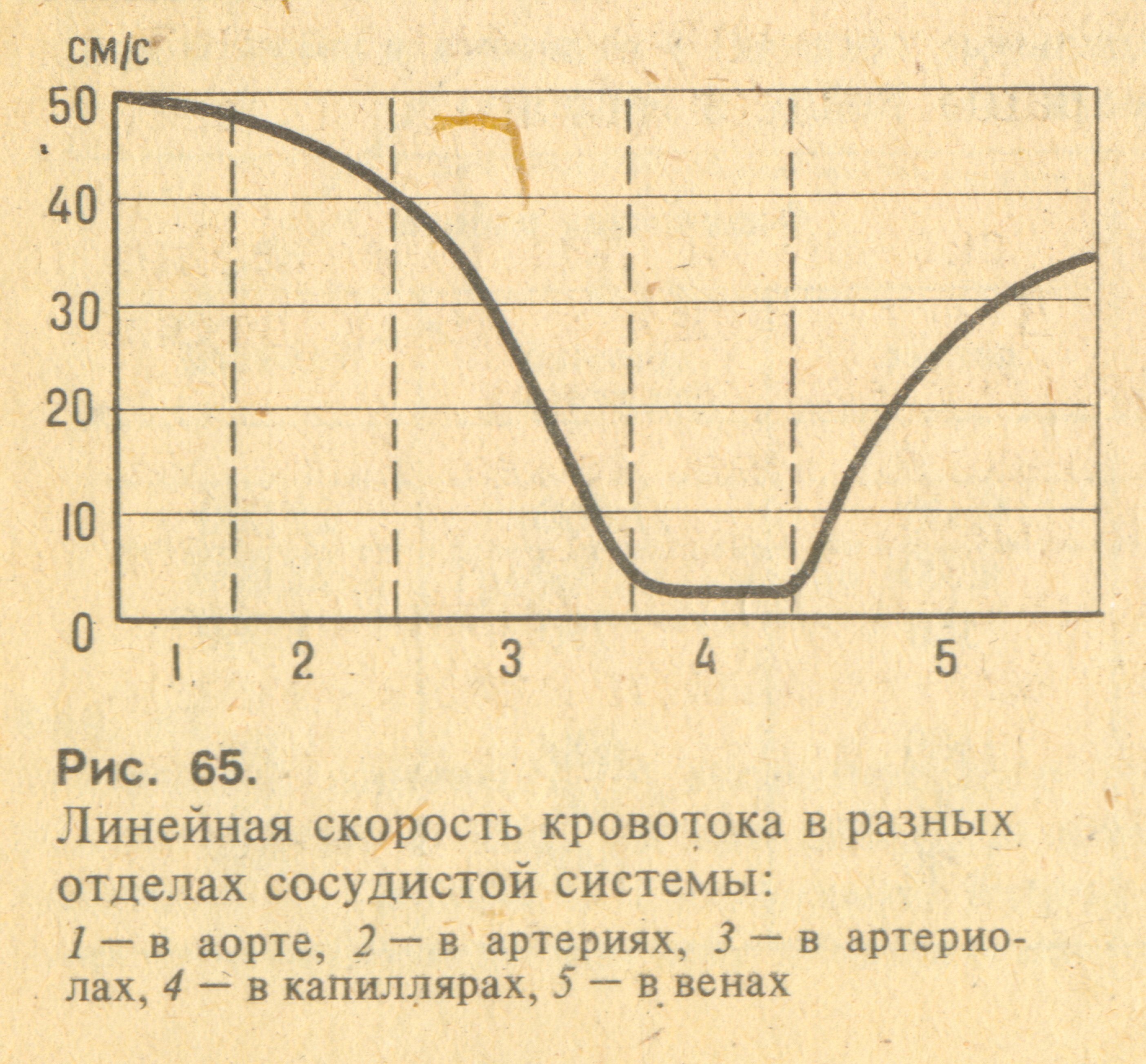

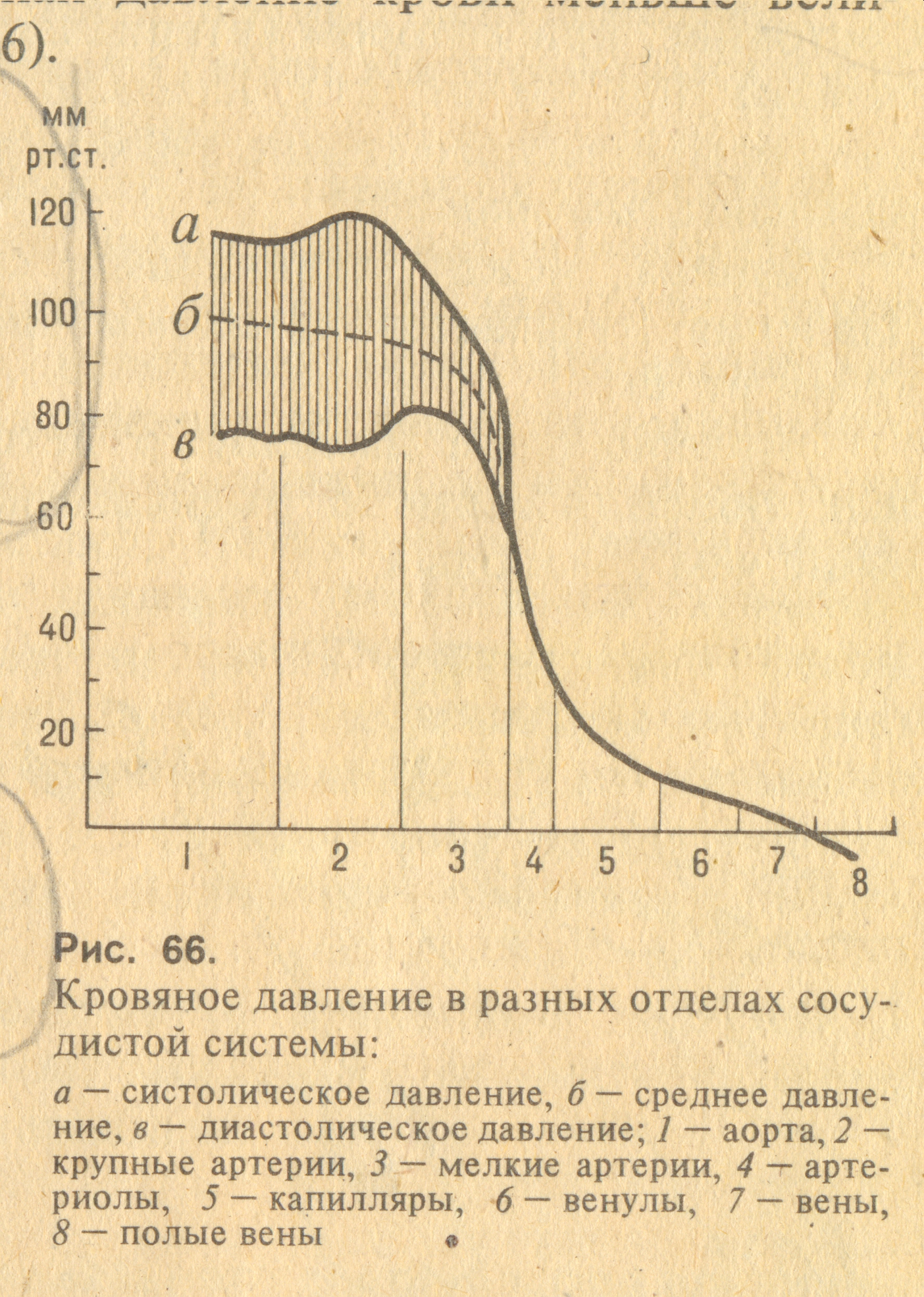

При каждом сокращении сердца кровь выбрасывается в артерии под большим давлением. В результате сопротивления кровеносных сосудов ее передвижению в них создается давление, называемое кровяным давлением. Величина его неодинакова в разных отделах сосудистой системы. Наибольшее давление в аорте и крупных артериях. В мелких артериях, артериолах, капиллярах и венах оно постепенно снижается. В полых венах давление крови меньше величины атмосферного давления (рис. 66).

Давление крови в артериях зависит от многих факторов. Оно тем больше,

чем сильнее сокращается сердце,

чем больше количество циркулирующей крови,

чем значительнее сопротивление мелких сосудов,

чем больше вязкость крови и

чем меньше растяжимость стенок крупных артерий.

На протяжений сердечного цикла давление в артериях неодинаково: оно больше в момент систолы и меньше при диастоле. Наибольшее давление в артериях называется систолическим, или максимальным, наименьшее - диастолическим, или минимальным. Во время диастолы желудочков ого не падает до 0, а поддерживается благодаря упругости артериальных стенок, растянутых во время систолы. При систоле желудочков артерии наполняются кровью. Кровь, не успевающая пройти в периферические сосуды, растягивает стенки крупных артерий. Во время диастолы кровь в артериях не испытывает давления со стороны сердца, на нее оказывают давление лишь артериальные стенки, стянутые при систоле сердца и возвращающиеся (благодаря своей упругости) в исходное положение.

Колебания кровяного давления при систоле и диастоле сердца происходят лишь в аорте и артериях. В артериолах и венах .давление крови постоянно на всем протяжении сердечного цикла.

Давление в разных артериях неодинаково. Оно может быть различным даже в артериях с равным диаметром (например, в правой левой плечевых артериях). У большинства людей величина арте-риального давления неодинакова в сосудах верхних и нижних конечностей (обычно давление в бедренной артерии и артериях голени больше, чем в плечевой артерии), что обусловлено различиями в функциональном состоянии сосудистых стенок.

Артериальное давление у человека и методы его измерения

В ,состоянии покоя у взрослых здоровых людей систолическое давление в плечевой артерии, где его обычно измеряют, равно 100-140 мм рт. ст. Такое давление называют нормотоническим. У молодых людей оно не должно превышать 120-125 мм рт. ст. Среднее давление у здоровых людей равно 80-90 мм рт. ст. Диастолическое давление равно 60-80 мм рт. ст., обычно оно на 10 мм превышает половину величины систолического давления. Например, если систолическое давление равно 120 мм рт. ст., то диастолическое ~ 70 мм рт. ст. Состояние, при котором артериальное давление низкое (систолическое меньше 100 мм рт. ст.), называют гипотонией. Стойкое же повышение систолического (выше 140 мм рт. ст.) и диастолического давления называют гипертонией.

Разница между величинами систолического и диастолического давления называется пульсовым давлением. Обычно оно равно около 50 мм рт. ст.

Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых; у пожилых людей (В связи с уменьшением растяжимости стенок артерий) выше, чем у молодых.

Артериальное давление у одного и того же человека не бывает постоянным. Оно изменяется даже в течение суток под влиянием разных воздействий. Например, давление повышается во время приема пищи, в период эмоциональных проявлений, при физической работе.

Артериальное давление у человека может быть измерено прямым и косвенным способами. В первом случае в артерию вводится полая игла, соединенная с манометром, определяющим величину давления в мм рт. ст. Это очень точный способ измерения артериального давления, однако он малопригоден для массового исследования людей.

Второй способ, так называемый манжеточный, предложен Рива-Роччи в конце XIX века. Он основан на определении величины давления, необходимой для полного сжатия артерии и прекращения в ней тока крови. Для этого на конечность испытуемого накладывают манжету, соединенную с резиновой грушей (служащей для нагнетания воздуха) и ртутным или металлическим манометром (рис. 67). При нагнетании воздуха в манжету происходит сдавливание артерии. В момент, когда давление в манжете становится выше систолического, пульсация на периферическом конце прекращается. Появление первого пульсового толчка при уменьшении давления в манжетке соответствует величине систолического давления в артерии.

Для определения систолического и диастолического давления применяется звуковой, или аускультативный, способ, предложенный Н.С. Коротковым в 1905 г. При этом способе также используются манжета и манометр, но о величине давления судят не по пульсу, а по возникновению. и исчезновению звуков, выслушиваемых на артерии ниже места наложения манжеты (звуки выслушиваются лишь тогда, когда кровь течет по сжатой артерии).

Вначале воздух нагнетается в манжету до полного сжатия артерии. В этот момент звуки прекращаются. Затем давление в манжетке начинают снижать. Когда оно понизится настолько, что будет равно давлению в артерии при систоле, возникают звуки. Показание манометра при появлении звуков характеризует величину систолического давления. При дальнейшем снижении давления в манжете звуки сначала усиливаются, а затем исчезают. Исчезновение звуков характеризует величину диастолического давления. Этот способ позволяет точно измерить артериальное давление лишь в состоянии покоя. Во время работы этот способ не применим. После работы он ведет иногда к ошибкам, главным образом в величинах диастолического давления. Способами Рива-Роччи и Н. С. Короткова нельзя определить среднее давление в артериях. Для этого применяют более сложную аппаратуру.

В последние годы для определения артериального давления у человека, находящегося .на большом расстоянии от исследователя, применяются радиотелеметрические приборы.

Изменение артериального давления под влиянием мышечной деятельности

Измерение артериального давления по способу Н. С. Короткова показало, что систолическое давление после окончания физической работы может быть повышенным до 150-200 мм рт.ст. степень его увеличения зависит от мощности выполненной работы и уровня тренированности человека. Диастолическое и среднее давление под влиянием работы изменяется меньше. После длительной и очень напряженной мышечной деятельности (марафон) диастолическое давление (а в некоторых случаях и систолическое) может быть меньше, чем до работы. Это обусловлено расширением сосудов в работавших мышцах.

В разных областях тела артериальное давление под влиянием работы изменяется неодинаково (рис. 68). В артериях работающих конечностей в связи с расширением сосудов оно увеличивается в меньшей степени, чем в неактивных в это время областях тела. Кровяное давление в сосудах легких в. связи с незначительным сопротивлением меньше, чем в сосудах большого круга кровообращения. В легочной артерии систолическое давление равно 20-30 мм рт. ст.., диастолическое 8-9 мм рт.ст. В легочных венах давление колеблется в пределах 6-12 мм рт. ст. Меньшее сопротивление кровотоку в сосудах легких обусловлено лучшей растяжимостью стенок легочных сосудов, их меньшей протяженностью по сравнению с сосудами большого круга кровообращения. Кроме того, в легких хорошо развиты артерио-венозные анастомозы (соединения), которые в случае необходимости могут укорачивать путь кровотока.

При физической работе приток крови к легким увеличивается. Однако в связи с особенностями легочных сосудов давление в них почти не изменяется даже при увеличении кровотока в 2-3 раза по сравнению с величиной при мышечном покое.

7.9. РЕГУЛЯЦИЯ РАБОТЫ СЕРДЦА И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

7.9.1. Регуляция работы сердца

Работа сердца усиливается при увеличении венозного притока крови. Мышца сердца сильнее растягивается во время диастолы, что способствует ее более мощному последующему сокращению. Однако эта зависимость проявляется не всегда. При чрезмерно большом притоке крови сердце не успевает полностью освободить свои полости, сокращения его не только не усиливаются, а даже ослабевают.

Главную роль в регуляции работы сердца играют нервные и гуморальные влияния. Сердце сокращается благодаря импульсам, поступающим от главного водителя ритма. Деятельность же последнего контролируется центральной нервной системой.

Нервная регуляция деятельности сердца. Сердце иннервируется ветвями блуждающих и сuмпатических нервов. Блуждающие нервы тормозят работу сердца. Раздражение одних волокон урежает сердцебиение, раздражение других - ослабляет. При слабом раздражении блуждающих нервов ритм сердечных сокращений становится реже, при более сильном происходит остановка сердца (рис. '69).

Симпатические нервы усиливают деятельность сердца. Одни волокна учащают ритм сердечных сокращений, другие усиливают их усиливающие нервные волокна являются трофическими, т. е. действующими на сердце путем усиления обмена веществ в миокарде. Раздражение симпатических нервов улучшает проведение возбуждения в сердце и повышает его возбудимость.

Центры блуждающих нервов находятся в продолговатом мозгу. Вторые их нейроны расположены непосредственно в нервных узлах сердца. Отростки этих нейронов иннервируют клетки водителей ритма сердца и мышцы предсердий.

Нейроны симпатических нервов расположены в верхних сегментах спинного мозга, отсюда возбуждение передается в шейные и верхние грудные симпатические узлы и далее - к сердцу.

Импульсы с нервных окончаний передаются на сердце посредством медиаторов. Для блуждающих нервов медиатором служит ацетилхолин, для симпатических - норадреналин.

Центры блуждающих нервов постоянно находятся в состоянии некоторого возбуждения (тонуса), степень которого изменяется под влиянием центростремительных импульсов от разных рецепторов тела. Кроме того, на состояние этих центров влияют и химические раздражители (адреналин, ионы кальция, угольная кислота и др.). При стойком повышении тонуса центров блуждающих нервов сердцебиение становится реже, возникает синусовая брадикардия. При перерезке блуждающих нервов, наоборот, сердечный ритм учащается.

Тонус центров симпатических нервов выражен слабее, чем блуждающих. Возбуждение в этих центрах усиливается при эмоциях и мышечной деятельности. Это ведет к учащению и усилению сердечных сокращений.

Нервная регуляция сердца обеспечивает приспособление его деятельности к разным условиям. При мышечном покое преобладает влияние блуждающих нервов, при работе - симпатических.

В регуляции работы сердца участвуют центры продолговатого и спинного мозга, гипоталамуса, мозжечка и коры больших полушарий.

Рефлекторные изменения деятельности сердца могут возникать при раздражении рецепторов глаза, уха, вестибулярного аппарата и других сенсорных ,систем. Большое значение в регуляции работы сердца и состояния кровеносных сосудов имеют импульсы от проприорецепторов двигательного аппарата и рецепторов, находящихся в самом сердце и в стенках кровеносных сосудов. Сосудистые области, где имеются рецепторы, называются рефлексогенными зонами. Часть этих рецепторов воспринимает изменения давления в сосудах. Они назывются барорецепторами. Хеморецепторы возбуждаются в результате изменения химического состава плазмы крови при увеличении в ней концентрации углекислоты или обеднении ее кислородом. Когда кровяное давление повышается, сила cepдeчных сокращений рефлекторно уменьшается; когда оно понижается или увеличивается, концентрация углекислоты в крови, мощность и частота сердечных сокращений нарастают.

Рецепторы, раздражение которых вызывает рефлекторное изменение деятельности сердца; находятся и в других областях тела. Например, в сосудах легких и кишечника. Если наносить удары по передней стенке живота, то раздражаются рецепторы сосудов кишечника. Возбуждение их передается на блуждающие нервы и вызывает ослабление или полное прекращение работы сердца.

На деятельность сердца влияют импульсы от тепловых рецепторов. При повышении температуры окружающей среды или температуры тела сердцебиение учащается (при повышении температуры тела на 1°С - в среднем на 10 уд/мин).

Деятельность сердца изменяется при болевых раздражениях. Большое влияние на сердце оказывают эмоции (страх, гнев и др.). Кора больших полушарий мозга через нижерасположенные центры регулирует работу сердца. условнорефлекторные воздействия могут изменять частоту и силу его сокращений.

Гуморальная регуляция деятельности сердца. Эта регуляция осуществляется путем воздействия на сердце химических веществ, находящихся в крови. К ним относятся некоторые ионы и гормоны. Под влиянием ионов калия уменьшаются сила сокращений сердца, его возбудимость и проводимость. Ионы кальция, наоборот, усиливают и учащают сокращение сердца. Для нормальной деятельности, сердца в крови должна .быть строго определенная концентрация ионов калия и кальция.

Большое воздействие на работу сердца оказывают гормоны нaдпочечников - адреналин и норадреналин. Они учащают и усиливают сокращения сердца. Гормон щитовидной железы - тироксин повышает чувствительность сердца к импульсам, поступающим по симпатическим и блуждающим нервам.