- •Сельскохозяйственные машины

- •Разобрать принцип работы каждого предохранителя.

- •Почвоуглубители.

- •Отличие корпусов при обычной и скоростной вспашке.

- •Запишите преимущества и недостатки данного типа плуга.

- •Формула

- •Формула (7.10)

- •Формула (7.12)

- •Формула (7.13)

- •Глава 11 машины для посева 11.1. Способы посева

- •11.4. Устройство сеялок

- •С прямым (в) и обратным вращением (г):

Сельскохозяйственные машины

ЗАДАНИЕ №1

Технологические основы механической обработки почвы

Фазы почвы. Почва - природное тело, обрабатываемое машинами для создания благоприятных условий развития культурных растений, а также сохранения и непрерывного повышения плодородия..

При механизированной обработке почвы применяют плуги, бороны, культиваторы, лущильники, катки, мелиоративные и другие машины, требующие до 40% энергии, используемой в сельском хозяйстве.

Твердая фаза. В состав твердой фазы входят минеральные частицы (до 90 %) различных размеров и органические вещества (гумус, микроорганизмы). Частицы размерами больше 1 мм относят к каменистым включениям, а меньше 1 мм называют мелкоземом.

По массовой доле камней в почвах их подразделяют на некаменистые (камней меньше 0,5%), слабокаменистые (0,5...5%), среднекаменистые (5...10%)и сильнокаменистые (больше 10 %). Увеличение камней в почве повышает износ рабочих органов почвообрабатывающих машин. Так, при вспашке песчаных сильнокаменистых почв абразивный износ лемехов составляет 100...450 г/га. Крупные камни (диаметром более 100 мм) перед обработкой удаляют.

Мелкозем по размерам разделяют на фракции: физическую глину с диаметром частиц d2 < 0,01 мм и физический песок — d2 > 0,01 мм. В зависимости от соотношения 8 масс глины и песка различают следующие типы почв: глинистая (5 >1,0); суглинок (6 = 0,25...1,0); супесь (5 = 0,1...0,25) и песчаная (5 < 0,1).

С увеличением соотношения δ возрастают энергозатраты на обработку почвы, поэтому глинистые почвы относят к тяжелым, а песчаные — к легким. Во влажном состоянии тяжелые почвы налипают на рабочие поверхности, а в сухом в ней образуются крупные глыбы. Такие почвы медленнее песчаных поглощают влагу и разлагают растительные остатки.

Сложение структурных почв характеризуют скважностью (пористостью и плотностью почвы). Скважность — отношение объема пустот в почве к ее общему объему. Оно зависит от типа почв, их обработки, естественного или механического уплотнения. У суглинистых почв скважность выше, чем у песчаных. Значения скважности почв естественного сложения составляют 30...85 %. Меньшие значения соответствуют песчаным, а большие — торфяным почвам.

Плотность сухой почвы

![]() (1.1)

(1.1)

где

![]() и

и

![]() - масса и объем абсолютно сухой почвы с

ненарушенным сложением.

- масса и объем абсолютно сухой почвы с

ненарушенным сложением.

Жидкая фаза. Корни растений усваивают питательные вещества только в растворенном виде. Основным растворителем служит свободная (капиллярная и гравитационная) влага.

Количество воды в почве оценивают по абсолютной wА и относительной w0 влажностям.

Абсолютную

влажность

![]() ,

%, определяют по отношению массы влаги

тв

(воды и водяных паров) в исходной почве

к массе

тс

абсолютно

сухой почвы:

,

%, определяют по отношению массы влаги

тв

(воды и водяных паров) в исходной почве

к массе

тс

абсолютно

сухой почвы:

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

где mB =mн-mс; mн - масса взятой пробы (навески) почвы.

Энергозатраты и качество обработки почвы зависят от абсолютной влажности.

Относительная влажность почвы, %,

![]() ,

(1.3)

,

(1.3)

где m п - масса почвы при полном (предельном) насыщении почвенных пор водой с последующим полным оттоком гравитационной воды.

По относительной влажности оценивают насыщение почвы водой, при этом w0 > wa, так как тс > / m п. Для «физически спелой» почвы w0 - 45...70 %.

Влажность почвы определяют прямым и косвенным методами. При прямом методе пробы почвы (100...150 г) отбирают в характерных участках поля на различной глубине обрабатываемого слоя в плотнозакрываемые боксы. Взвесив, находят массу тн. Затем высушивают пробы в боксах до постоянной массы и определяют массу тс. Косвенными методами влажности wa и w0 оценивают без высушивания по изменению электрической проводимости или сопротивления (кондуктометрические влагомеры), а также по диэлектрической проницаемости (диэлькометрические влагомеры).

Поливная норма почвы, кг/м2,

![]() (1.6)

(1.6)

где

![]() -

масса воды в увлажненном слое почвы

толщиной H,

соответствующая предельной полевой

влагоемкости;

-

масса воды в увлажненном слое почвы

толщиной H,

соответствующая предельной полевой

влагоемкости;

![]() масса

воды в предполивном слое почвы.

масса

воды в предполивном слое почвы.

Заменяя тп и по зависимостям (1.1) и (1.5), имее

![]() (1.7)

(1.7)

где

![]() - абсолютная

влажность почвы (предполивная влажность).

- абсолютная

влажность почвы (предполивная влажность).

Толщина слоя h зависит от климатических, почвенных условий и вида растений. Для зерновых культур h = 0,3...0,5 м.

Предполивная

влажность w'a

должна

быть выше влажности, при которой растения

начинают увядать; в практике орошения

принимают

![]()

ЗАДАНИЕ НА СРС

Пример.

Предполивная

влажность почвы при дождевании

![]() ,

толщина увлажняемого слоя

,

толщина увлажняемого слоя

![]() м.

Рассчитайте

поливную норму

м.

Рассчитайте

поливную норму

![]() (кг/га).

(кг/га).

Решение.

Пусть оптимальная плотность абсолютно

сухой плотности почвы под зерновыми

культурами

![]() кг/м3,

a

кг/м3,

a

![]()

Тогда

из выражения (1.7) имеем

![]()

Газообразная фаза. Почвенный воздух отличается по составу от атмосферного, в нем меньше кислорода и больше диоксида углерода.

Технологические свойства почвы. Свойства почвы, влияющие на качество ее обработки и энергозатраты, называют технологическими. К ним относят твердость, сопротивления трению, прилипанию, деформированию почвенного пласта и др. Все они зависят от фазовых составляющих и сложения почвы.

Твердость

почвы.

Способность почвы сопротивляться

внедрению в нее твердых тел

(деформаторов) принято называть

твердостью. Ее измеряют твердомерами

с круглым или коническим деформатором.

На

рис. 1.1,

а

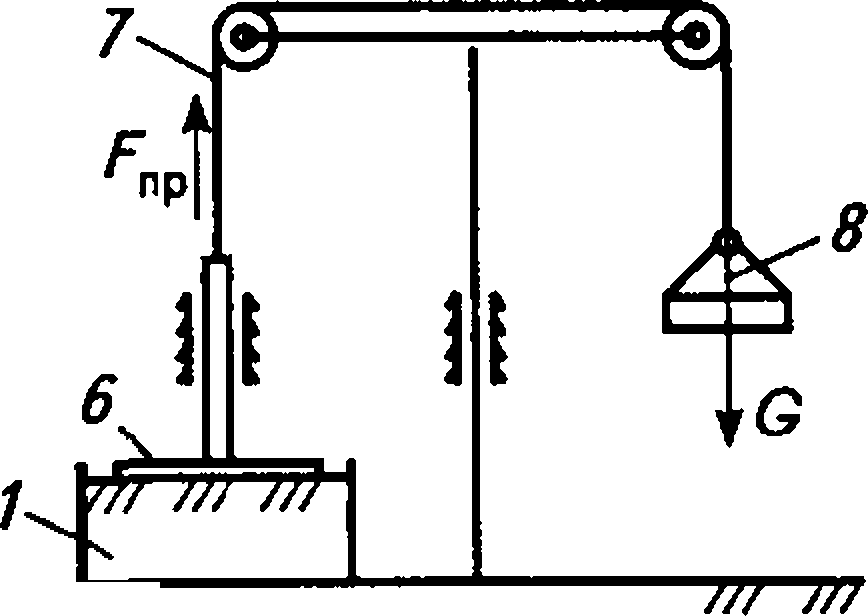

показана схема одного из твердомеров.

Деформатор 7, закрепленный на штанге 2,

перемещают рукояткой

4

через пружину 3. Глубина погружения X

деформатора и сжатие h

пружины

записываются прибором в виде диаграммы

![]() .

Так как сила Р, сжимающая пружину, равна

силе сопротивления почвы /?, то, зная

жесткость пружины, имеем

.

Так как сила Р, сжимающая пружину, равна

силе сопротивления почвы /?, то, зная

жесткость пружины, имеем

![]() .

Заменяя

по диаграмме

h

на

А., получаем зависимость

.

Заменяя

по диаграмме

h

на

А., получаем зависимость

![]() .

.

Рис. 1.1. Схема твердомера (а), график изменения силы Рь зависимости от деформации X почвы (б), уплотненное ядро (в):

1 — деформатор; 2— штанга; 3— пружина; 4 —рукоятка; I, II к III— зоны положения деформатора, соответствующие образованию уплотненного ядра, смятию почвы до деформации λ1 и до λ2; R — сила сопротивления почвы; h — изменение длины пружины при сжатии ее силой Р, Nj — силы, нормальные к поверхности ядра; — силы трения; φ — угол трения; текущие (a,bt) и предельные (ахb и cxdx) смещения почвы уплотненным ядром

График (рис. 1.1, б) функции P=f(λ) имеет две характерные зоны. В первой зоне (О... λ) сила Р возрастает пропорционально линейной деформации X, во второй (λ > λ1) — сила Р= const. Такие закономерности объясняются следующим. В начале зоны, соответствующей положению деформатора 1 (рис. 1.1, в), под цилиндрическим деформатором из почв образуется поверхность, близкая к конической (уплотненное ядро). Боковая поверхность ядра, движущаяся вместе с деформатором, смещает прилегающую к нему почву по направлению силы Rh равной геометрической сумме сил Nh нормальных к поверхности ядра, и сил Ft трения, отклоненных от нормы на угол трения φ. Смещение aibi почвы ядром возрастает по мере заглубления деформатора, увеличивая силы Rh а следовательно, и силы Fh Так происходит до деформации λ1. Далее (λ > λ1) смещение почвы становится одинаковым — а1 b1—c1d1, a сила R сопротивления почвы перемещению деформатора — постоянной величиной. При встрече деформатора с более плотной почвой (λ1 > λ2, зона III) сила Р возрастает.

При внедрении в почву конического деформатора зона I (от λ = 0 до λ = λ1) зависимости Р = кλ соответствует увеличению гою щади боковой поверхности конуса и росту смещения почвы. Г зоне II (λ>λ1 где λ1 - высота конуса) деформатор входит в зон: постоянного уплотнения, а сила Р не изменяется.

Среднюю твердость почвы находят по средней силе Рср1 (число замеров не менее 15), соответствующей пределу пропорциональности:

р = Pcp/S (1.8)

где S - площадь поперечного сечения деформатора.

Твердость р зависит от свойств почвы, типа и параметров деформатора.

Трение и прилипание. Различают внешнее и внутреннее трение. Первое представляет собой сопротивление скольжению почвы по поверхностям рабочих органов, колес и других элементов машин, второе — скольжение почвы по почве.

Рис. 1.2. Принципиальные схемы приборов для определения коэффициентов трения почвы по наклонной плоскости (а), вращающемуся диску (6) и коэффициента прилипания почвы (в):

1 - каретка с образцом почвы; 2—наклонная плоскость; 3— пружина; 4 — вращающийся диск; 5— рычаг; 6— пластина; 7—трос; 8 - противовес; αп — угол, соответствующий моменту начала скольжения каретки по плоскости; Р — сила, сжимающая пружину; F— сила трения; G— сила тяжести почвенного образца; N— сила нормального давления; L,L2 — плечи действия соответственно Р и F

Прилипание почвы к поверхности различных тел определяют по силе

Fпр=σS (1.12)

где σ - удельная касательная сила (липкость), Па; S — площадь контакта почвы с взаимодействующими поверхностями, см2.

Липкость зависит от свойств почвы и поверхности соприкасающихся с ней тел. С увеличением глинистых частиц липкость возрастает. Бесструктурные почвы более липкие, чем структурные. При относительной влажности 45...70 % липкость наибольшая.

Липкость σ определяют отрывом пластин 6 (рис. 1.2, в) от исследуемого образца почвы 1 или сдвигом его по пластине ползуном с плоскопараллельным движением. Силы, соответствующие моменту отрыва, замеряют динамометрами или оценивают силой тяжести противовеса 8.

Абразивность проявляется в износе рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий и зависит главным образом от механического состава почвы.

Системы земледелия. Различают примитивные, экстенсивные и интенсивные системы земледелия.

Примитивные системы. К ним относят подсечно-огневые, лесопильные и залежно-переложные системы.

Экстенсивные системы. К данным системам относят зернопаро- вую, парозернотравяную и зернопаропропашную системы.

Интенсивные системы. Типичным для таких систем стали пло- досеменные севообороты с обоснованным чередованием посевов озимых и яровых зерновых, трав, картофеля, бобовых, кормовых корнеплодов.

Сберегающие системы. Данные системы предусматривают одновременно природозащитные и энергосберегающие технологии обработки почвы при одновременном увеличении прибыльности и сокращении риска из-за климатической изменчивости. Сберегающим земледелием предусматриваются минимальная или нулевая обработка почвы машинами.

Минимальная обработка предполагает уменьшение числа операций и проходов агрегатов за счет совмещения ряда операций в одном агрегате. Минимальная обработка почвы снижает до 20 % совокупные затраты энергии на возделывание 1 т зерна.

Нулевая обработка исключает отвальную и безотвальную вспашку, боронование и культивацию. Однако ее применение целесообразно на полях, чис тых от сорняков. Урожайность на плотных, малогумусовых и засоренных почвах значительно снижается в сравнении с традиционной технологией.

Координатная система земледелия. Координатная система базируется на дифференцированном воздействии на почву и растения с учетом потребности распределения их на площади поля.

Апробация системы в ряде стран указывает на то, что внедрение координатного земледелия снижает затраты на единицу продукции до 20%, одновременно решаются экологические, ресурсосберегающие и биологические требования.

ЗАДАНИЕ №2

Технологические основы механической обработки почвы. В любом технологическом процессе механической обработки, как указывал В. П. Горячкин, необходимо участие трех элементов: энергии, рабочего органа и объекта обработки - материала.

Технологические операции и процессы. Основные технологические операции: оборачивание, крошение (рыхление), резание, перемешивание, уплотнение, выравнивание поверхности, подрезание и выдергивание сорняков, поделка гребней, борозд, лунок и т. п.

Например, технологичейшй процесс вспашки включает в себя отрезание пласта от дна и стенки борозды, оборот, рыхление (крошение) и перемешивание.

Взаимодействие клина с почвой. Характер явлений, протекающих в почве под воздействием рабочего органа почвообрабатывающего орудия, зависит как от геометрической формы рабочего органа, так и от технологических свойств почвы.

По геометрической форме рабочей поверхности клинья разделяют на плоские и криволинейные. Различают прямые (лобовое резание) и косые (скользящее резание) клинья в зависимости от их установки по отношению к направлению движения. В зависимости от числа граней, участвующих в рабочем процессе, различают одно-, двух- и трехгранные плоские клинья.

Рис. 2.1 Разновидности плоских клиньев:

а — простой с углом крошения α; б — простой с углом наклона β; в — простой с углом сдвига γ; г — косой трехгранный с углами α, β, γ.

tg α = tgβ tgγ. (15)

б а

Рис. 2.2 Схема к определению взаимодействие пласта и зависимостей между основными параметрами клина (а); силовой треугольник (б).

Углом ε, определяющим наклон рабочей грани клина к горизонтальной плоскости (лемеха к дну борозды).

Условие скольжения будет иметь вид: α <π/2-φ

Характер изменения сопротивления почвы. Геометрическая форма рабочего органа (клина) и технологические свойства почвы обуславливают, как правило, циклический характер процесса их взаимодействия.

ЗАДАНИЕ НА СРС

1. Вопрос: фазы деформации почвенного пласта?

2. Рисунок: характер и фазы изменения сопротивления почвы дви жению клина.

Развитие поверхности плоского клина в криволинейную поверхность.

Деформация пласта наблюдается только при его подъеме на рабочую поверхность клина. После разрушения в результате изгиба или скалывания дальнейшее перемещение пласта по рабочей поверхности клина происходит без деформаций.

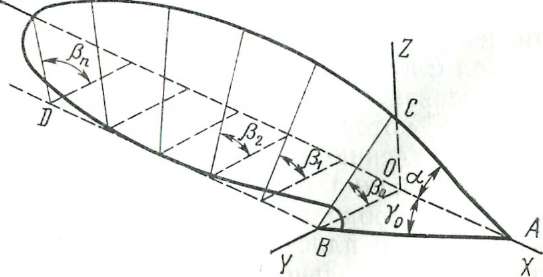

Рис. 2.3 Развитие косого трехгранного клина в цилиндрическую рабочую поверхность: а — образование многогранной поверхности; б — построение рабочей поверхности цилиндрического плужного корпуса.

Рис. 2.4 Развитие косого трехгранного клина в винтовую рабочую поверхность.

Поверхность плоского косого трехгранного клина в зависимости от развития того или иного ее параметра может быть развита в рабочую поверхность корпуса плуга того или иного типа: цилиндрическую (при развитии угла α), цилиндроидаль- ную (при развитии углов α и γ) и винтовую (при развитии угла β).

ЗАДАНИЕ №3

Лемешно отвальные корпуса.

ЗАДАНИЕ НА СРС Разбора рисунка 3.1

ПРИМЕР. Культурная вспашка (рис. 3.1, а) Она применяется при обработке легких старопахотных почв. Перед каждым корпусом плуга устанавливают предплужники, вырезающие пласт шириной 2/3 от ширины захвата основного корпуса. Этот пласт сбрасывается на дно борозды где он прикрывается почвой оставшейся части пласта.

Рис. 3.1. - Виды вспашки :

а - культурная; б - культурная с почвоуглублением; в - с угловым дерноснимом; г - с окультуренным верхним слоем; д - ромбическая; е - взмет пласта; ж — с полным оборотом пласта; з - безотвальная; и - ступенчато-гребневая; к — вспашка с поделкой лунок; л - двухъярусная; м - трехъярусная; 1 - взрыхленная часть подзолистого слоя почвы; 2 - то же, смешиваемая с окультуренным слоем; 3 — окультуренный слой до вспашки; 4— включения подзолистого слоя; 5—глубокая борозда; 6 - мелкая борозда; 7 - лунка; 8, 9, 10-слои соответственно плодородный, солонцовый, карбонатный; а - глубина вспашки; б - ширина захвата корпуса.

Классификация. Лемешные плуги различают по назначению, виду вспашки, способу агрегатирования и по параметрам - числу корпусов и их ширине захвата.

По назначению плуги бывают общего и специального применения.

По виду вспашки различают плуги свально гладкие, комбинированные.

По способу агрегатированиялемешные плуги бывают навесные (ПЛН), полунавесные (ПЛП), при цепные (ПЛ), последние применяют реже.

По параметрам плуги различают числом и шириной захвата корпусов. Так, например, ПЛН-5-35 — плуг (П), лемешный (Л) навесной (Н), оборудованный пятью (5) корпусами с шириной захвата каждый (35) 35 см.

Рис. 3.2. Схема размещения рабочих органов плугов:

1 - почвоуглубитель; 2 - корпус; 3 - колесо; 4 - предплужник; 5—дисковый нож; 6— рама; 7—подвеска; а, а1, а2, и а3 - глубина хода соответственно корпуса плуга, предплужника, ножа и почвоуглубителя; Δа - расстояние от ступицы ножа до поверхности почвы; L1 - расстояние от ножа лемеха до лапы почвоуглубителя; L2 - то же, от носка предплужника до носка лемеха; ΔL1 - то же от оси ножа до носка предплужника; b, b1, b2 - ширина захвата соответственно корпуса, предплужника, лапы почвоуглубителя; Δb1 и Δb2 - вынос соответственно предплужника относительно корпуса и ножа относительно предплужника; b3 - смещение оси лапы почвоуглубителя относительно корпуса; N и R - соответственно нормальная и результирующая-силы, действующие на корпус.

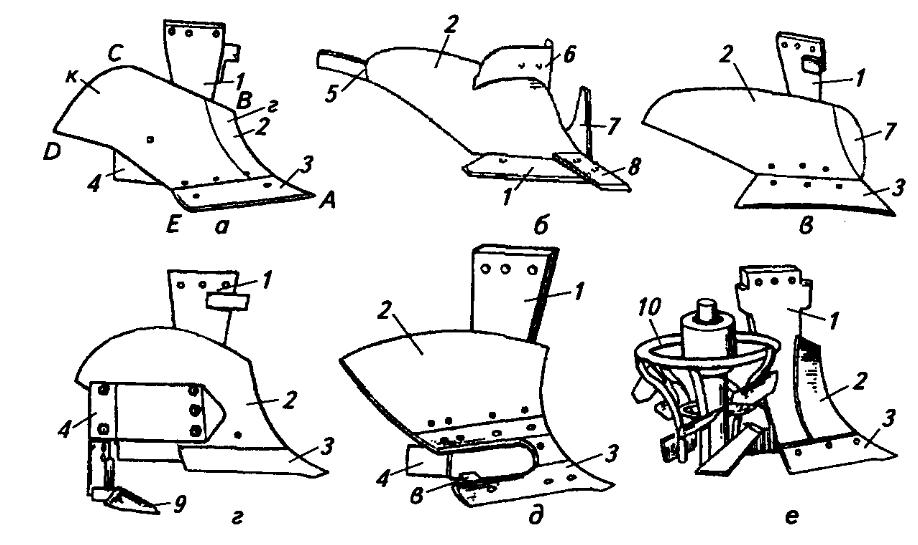

Основные рабочие органы. Плужные корпуса. . Основные части плужного корпуса (рис. 3.3, а) — лемеха 3, отвалы 2, стойки 7, полевые доски 4.

Рис. 3.3. Лемешно-отвальные корпуса:

а — культурный; б— с углоснимом; в — с боковым ножом лемеха; г — с почвоуглубителем; д — с вырезной частью лемеха; е — комбинированный; 1 — стойки; 2 — отвалы; 3 — лемеха; 4— полевые доски; 5—удлинительное перо; 6—отвал углоснима; 7—боковые ножи (лемеха); 8— долото; 9— почвоуглубитель; 10— роторный вращающийся корпус; г — грудь; в — щель; к — крыло; АВ — полевой обрез; ED — бороздной обрез; BCD — верхний обрез

ЗАДАНИЕ НА СРС Разбора рисунка 3.3.

ПРИМЕР Культурные корпуса (рис.3.3а) Они хорошо крошат, но недостаточно оборачивают пласт, поэтому их применяют в сочетании с предплужниками при вспашке старопахотных (культурных) почв.

Лемеха. Воздействуя на пласт, они подрезают его снизу и частично со стороны непаханого поля и далее поднимают его на отвал. По мере затупления лезвий тяговое сопротивление существенно возрастает.

По геометрической форме лемеха подразделяют на трапециевидные (рис. 3.4), долотообразные, зубчатые и с выдвижным долотом.

Рис. 3.4. Виды лемехов: а - трапециевидные; б - долотообразные; в - зубчатые; г - с выдвижным долотом; 1 - пятка; 2 - носок; 3 - долото; 4 - зуб.

ЗАДАНИЕ НА СРС

Рисунок 3.4.

Вопрос. На каких почвах, какой лемех применяют?

Отвалы, типы их рабочих поверхностей. Лемех вместе с отвалом образует рабочую поверхность. Отвалы различают как по размерам, так и по геометрическим формам, от которых зависит качество обработки почвы.

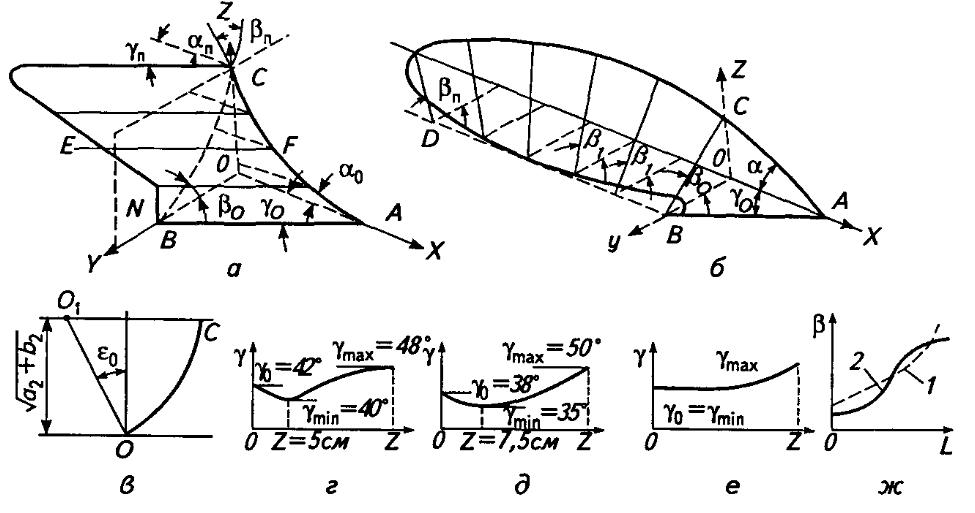

По геометрическим параметрам и формам рабочие поверхности разделяют на цилиндроидальные и винтовые.

Рис. 3.5. Цилиндроидальные (a) и винтовые (б) рабочие поверхности корпусов; направляющая кривая (в); зависимость изменения угла γ от высоты расположения образующей Z для культурной (г), полувинтовой (д) поверхностей и для предплужника (е); кривые изменения угла β по длине L отвала (ж): 1- для винтовых корпусов, работающих на скоростях до 7 км/ч; 2 - то же для скоростных (v=10...12 км/ч) корпусов

Углы α, β, γ образующих поверхности возрастают в зависимости от удаленности от дна борозды (плоскость ХОУ). Увеличение угла α повышает крошение пласта; чем больше кривизна направляющей, тем больше угол а и рыхлее почва. Рыхление растет с увеличением углов β и γ, но в большей мере они влияют на оборот пласта.

В цилиндроидальной поверхности угол γ изменяется от γ0 до γ max по зависимостям, приведенным на рис. 3.5, г, д.

Культурные отвалы от полувинтовых различаются также видом зависимости γ=f(Z). От лезвия лемеха до его стыка с отвалом угол γ сначала уменьшается от у0 до γmin на 2...30, что облегчает подъем пласта на грудь отвала и устраняет задирания почвы бороздным обрезом. После линии стыка угол γ у культурных отвалов возрастает по выпуклой кривой, а у полувинтовых - по вогнутой. При такой закономерности культурные отвалы имеют лучшую крошащую способность и при малой кривизне рабочие поверхности меньше залипают. Интенсивное (от 35 до 50°) нарастание угла γ у полувинтовых отвалов способствует большему обороту пласта крылом отвалов.

Приведенные значения угловых параметров корпусов соответствуют вспашке на скоростях до 7 км/ч. При работе на повышенных скоростях (9...12 км/ч) наблюдается фонтанирование почвы на отвале, повышаются затраты энергии на вспашку.

Для пахоты со скоростями 9...12 км/ч разработаны рабочие поверхности, у которых разница углов Δγ = γ 0- γ min= 7o (у обычных - 1...30), а угол αо = 23...25° (у обычных - 30...32°). Скоростные корпуса с такими параметрами обеспечивают качественную обработку почвы, энергозатраты возрастают незначительно.

Чтобы избежать разрывов пласта связных почв, винтовые поверхности выполняют с меньшими, чем в цилиндроидальных поверхностях, значениями углов α и γ: так, α = 20...22°, а γ=38..,40°.

Оборот пласта. При вспашке с оборотом почвенного пласта заделываются дернина, растительные остатки, сорняки, органические и минеральные удобрения.

Максимальная глубина пахоты корпусом с заданной шириной захвата aмах=0,8*b.

Рис. 3.6. Оборот пласта: устойчивое положение (а); предельное положение (б); положение при вспашке с предплужником (в):

Gn — сила тяжести пласта; δ и δ1 - предельные углы наклона пластов соответственно при вспашке без предплужника и с предплужником; h1 и h2 - расстояния от верхней линии пластов до линии их стыка при вспашке соответственно при вспашке без предплужника и с предплужником; a и b соответственно глубина и ширина пласта

Обозначив b/а = к, получим уравнение (kˆ4)-(kˆ2)-1=0.

Решив уравнение, найдем kпр = 1,27. Устойчивое положение будет при b /а > 1,27, а максимальная глубина пахоты атах < b/kпр=0,86. Так как sin δ = a/b = 1/k, то при k/kпр угол δ min = - arcsin 1/27 = 52°. Угол поворота пласта из первоначального положения ψ > 180-52 = 128°.

По углам γ устанавливают возможное скольжение пласта, которое выполняется при γ< π/2-φ, где φ - угол трения почвы по рабочей поверхности. Крошащую способность оценивают по углам αmax, оборачивающую — по βmax и по диапазонам их изменения.

Хорошее крошение пласта старопахотных почв достигается культурными корпусами при αmax= 88...920, Δα= 66...700. Меньшие значения соответствуют полувинтовым корпусам, большие - культурным. Оборачивающая способность полувинтового отвала при βmax = 106…110, при Δβ= 77…85.

Тип рабочей поверхности корпусов определяют по разности углов Δγ=γmax- γ0:

для культурных отвалов Δγ = 2...6°,

а для полувинтовых Δγ = 7…12.

Ау =7...12°.

ЗАДАНИЕ НА СРС

Задача. Цилиндроидальные рабочие поверхности отвалов различаются значениями углов γmax и γ0. Первая из них имеет γmax1 = 48°, γ01= 42°, а вторая γmax2= 50° γ02= 40°. Определите тип рабочих поверхностей отвалов.

Решение. Исходя из разницы углов Δγ=γmax- γ0 находим, что первая поверхность - культурная (Δγ1=γmax1 - γ01 = 48°- 42° = 6°), а вторая - полувинтовая (Δγ2=γmax2 - γ02 = 50°- 40° = 10°).

Полевые доски. Прямолинейность движения и равномерность хода по глубине обеспечиваются применением полевых досок, которые, упираясь в стенку и дно борозды, препятствуют смещению плуга как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Стойки корпусов. К стойкам корпусов крепят отвалы, лемеха, полевые доски и углоснимы. Различают литые и сварно-штампованные стойки.

Чем больше корпусов в плуге, тем большей прочностью должен обладать каждый корпус в отдельности и тем больше его металлоемкость и ниже к.п.д.

Для пятикорпусного плуга, стойки и их крепления нужно рассчитывать на шестикратное среднее усилие, хотя групповой предохранитель устанавливается на двукратное среднее усилие.

ЗАДАНИЕ НА СРС

Формула для рассчета стойки по сосредоточенной нагрузке, действующей в наиболее опасном сечении?

Предплужники и углоснимы. Перед основными корпусами плугов общего назначения устанавливают предплужники. Они подрезают, поднимают и переворачивают верхнюю часть пласта и сбрасывают на дно борозды.

Углоснимы (рис. 3.9, б) применяют вместо предплужников на плугах как для основной обработки, так и для вспашки каменистых почв, а также на полях с высокой стерней и засоренных пожнивными остатками. Наряду с этим уменьшается до 40 % высота свальных гребней.

Плужные ножи. Пласт почвы со стороны поля в вертикальной плоскости подрезают дисковые и черенковые ножи.

Дисковые ножи в плугах общего назначения устанавливают перед последним корпусом, а на задернелых почвах - перед каждым корпусом.

Рис. 3.10 Схемы плужных ножей: а - дискового; б, в - черенковых с прямолинейным лезвием; г - черенкового с криволинейным лезвием; 1- коленчатая стойка; 2- вилка; 3-диск; 4-ступица; 5-черенковый нож; 6-лыжа; 7- щит; 8-долото; 9- пруток; v — линейная скорость движения ножа; φ - угол трения почвы по лезвию ножа; N - сила, нормальная к лезвию ножа; R - результирующая сил N и Fтр (трения)

Равнодействующая сил сводится к результирующей R, направленной по радиусу к центру диска. Составляющая Rx определяет тяговое сопротивление ножа. Наряду с плотностью почвы сила Rx зависит от показателя кинематического режима λ=ωr/v, где ω - угловая и v - линейная (направлена горизонтально) скорости; г - радиус диска.

Дисковые ножи неудовлетворительно работают на почвах с включениями камней, корней, стеблей, кустарников.

Колеса. Устойчивость хода плуга и трактора как в рабочем, так и транспортном положении обеспечивают колеса. Опорными колесами устанавливают и регулируют заданную глубину вспашки.

Многокорпусные (n > 5) плуги выполняют полунавесными или прицепными, снабжая их опорными (полевым и бороздным) и задними колесами.

Глубину вспашки многокорпусных плугов регулируют винтовым механизмом опорных колес и упорным болтом механизма заднего колеса, а также и изменением положения колес гидромеханическими устройствами.

Предохранители корпусов. Для защиты плугов от поломок и деформаций их снабжают предохранителями. В основном применяют индивидуальные предохранители, защищающие каждый корпус в отдельности.

По способу введения корпуса в работу предохранители подразделяют на неавтоматические, полуавтоматические и автоматические.

Штифтовые предохранители (рис. 3.11, а) неавтоматического действия.

Пружинный предохранитель (рис. 3.11, б) относят к полуавтоматическому действию.

Гидравлические предохранители (рис. 3.11, г) срабатывают при заданном давлении масла в полости гидроцилиндра. После прохождения препятствия грядиль с корпусом возвращаются в рабочее положение под действием давления масла на поршень 5 (см. рис. 3.11, в) и через него на звено 7.

Гидропневматические предохранители (рис. 3.11, в, д) работают по такому же принципу, как и гидравлические. В них повышенное давление масла при наезде корпуса на препятствие аккумулируется в сжатие газа (азота), а при сходе с препятствия газ передает давление через масло на поршень 5 или 12; стойки 2 плуга поворачиваются в рабочее положение.

Упругие (рессорные) предохранители (рис. 3.11, е) предназначены для индивидуальной защиты корпусов.

Рис. 3.11. Схемы предохранителей корпусов:

а — штифтовый; б — пружинный; в, д — гидропневматические; г — гидравлический; е — упругий (рессорный); 1 — штифт; 2— стойка корпуса; 3 — пружина; 4—трос; 5, 12— поршни; 6— пневмогидравлический аккумулятор; 7— промежуточное звено; 8— магистраль масла; 9, 10— гидроцилиндры; 11— манометр; 13— гидропневмоцилиндр; 14— брус; 15 — грядиль

ЗАДАНИЕ НА СРС