- •3. Возможность покупателей «торговаться».

- •5. Угроза заменяющих продуктов.

- •Стратегии бизнеса на стадии рождения рынка

- •Стратегия инноватора

- •Стратегия последователя

- •Стратегии бизнеса на стадии роста рынка

- •Стратегия лидера рынка

- •Стратегия нападающего

- •Стратегии бизнеса на стадии зрелости рынка

- •Стратегии бизнеса на стадии спада рынка

- •Конкуренция в фрагментированных отраслях

- •Конкурентоспособность предприятия

- •Оценка конкурентоспособности

- •Методы конкурентоспособности

- •Ситуационный анализ и формулирование корпоративной стратегии

- •Конкурентные стратегии. Достижение конкурентоспособности в отрасли.

- •96. Степень диверсификации фирмы.

- •97. Связанная и несвязанная диверсификация.

- •98. Многонациональный и глобальный характер диверсификации.

- •99. Развитие ключевых хозяйственных подразделений и/или усиление существующих позиций.

- •100.Расширению портфеля и освоению новых отраслей.

- •101. Избавление от убыточных или непривлекательных хозяйственных подразделений.

- •102. Матричный анализ диверсифицированных компаний.

- •103. Матрица Бостонской консалтинговой группы (бкг) - рост/доля.

- •104. Матрица хозяйственного портфеля МакКинзи / Дженерал Электрик – привлекательность / конкурентоспособность

- •105. Матрица Артура д.Литтла - этап жизненного цикла/конкурентоспособность.

- •106. Матрица направленной политики Shell/dpm.

- •107. Преимущества и ограничения при использовании анализа портфеля бизнеса.

- •108. Использование результатов анализа матриц для разработки корпоративной стратегии.

- •109. Решение о выборе матрицы.

- •110. Поиск дополнительных возможностей диверсификации.

- •111. Распределение ресурсов корпорации.

- •112. Руководящие принципы управления процессом разработки корпоративной стратегии

- •113. Модель жизненного цикла организации.

- •1. «Выхаживание» (Courtship)

- •2. «Младенчество» (Infancy)

- •3. «Детство» или «Давай-давай» (Go-go)

- •4. «Юность» (Adolescence)

- •5. «Расцвет» (Prime)

- •6. «Стабилизация» или «Поздний расцвет» (Stabilization)

- •7. «Аристократизм» (Aristocracy)

- •8. «Ранняя бюрократизация» (Early bureaucracy)

- •9. «Бюрократизация и смерть» (Bureaucracy and death)

- •152. Обеспечение успеха в конкурентной борьбе на международных рынках.

- •153. Правило ромба для конкурентных преимуществ страны и региона.

- •154. Условия и факторы.

- •155. Состояние спроса.

- •156. Родственные и поддерживающие отрасли.

- •157. Устойчивая стратегия, структура и соперничество.

- •158. Правило ромба как система.

- •159. Роль правительства в обеспечении конкурентоспособности регионов.

- •160. Понятие кластера.

- •161. Кластерный подход.

- •162. Местоположение компании и конкуренция.

- •163. Кластеры и конкурентное преимущество.

- •164. Кластеры и экономическая география

- •165. Кластеры и развитие экономики регионов.

- •166. Рождение, эволюция и упадок кластеров.

- •167. Роль корпорации в развитии кластеров.

- •168. Формирование инициатив по развитию кластеров. Чаще всего кластерные инициативы включают в себя:

Методы конкурентоспособности

Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной и комплексной, поскольку конкурентоспособность складывается из множества самых разных факторов. Однако эта оценка необходима предприятию для осуществления ряда мероприятий, таких как выработка основных направлений по созданию и изготовлению продукции, пользующейся спросом; оценка перспективы продажи конкретных видов изделий и формирование номенклатуры; установление цен на продукцию и т. д. В настоящее время методология и методика проведения оценки не являются достаточно разработанными. Сложность категории конкурентоспособности обусловливается многообразием подходов к ее оценке.

Среди основных методов анализа в экономической литературе выделяются следующие:

1) горизонтальный анализ, или анализ тенденций, при котором показатели сравниваются с такими же за другие периоды;

2) вертикальный анализ, при котором исследуется структура показателей путем постепенного спуска на более низкий уровень детализации;

3) факторный анализ – анализ влияния отдельных элементов конкурентоспособности предприятия на общие экономические показатели;

4) сравнительный анализ – сравнение исследуемых показателей с аналогичными среднеотраслевыми или с аналогичными показателями конкурентов.

Как правило, в экономической литературе выделяются следующие методы оценки конкурентоспособности предприятия:

1) оценка с позиции сравнительных преимуществ;

2) оценка с позиции теории равновесия;

3) оценка исходя из теории эффективности конкуренции;

4) оценка на базе качества продукции;

5) профиль требований;

6) профиль полярностей;

7) матричный метод;

8) SWOT-анализ;

9) построение «гипотетического многоугольника конкурентоспособности ». Необходимо отметить, что вышеперечисленные методы оценки конкурентоспособности предприятия однонаправлены: один метод учитывает резервы в использовании факторов производства, другой – стоимость этих факторов, следующий – качество продукции. На наш взгляд, конкурентоспособность предприятия надо оценивать комплексно по всем критериям и направлениям деятельности.

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки. Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую для выработки управленческого решения.

Суть экспертных методов заключается в организованном сборе суждений и предположений экспертов с последующей обработкой полученных ответов и формированием результатов.

Существует масса методов получения экспертных оценок. В одних с каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще является экспертом, а потому высказывает свое мнение независимо от авторитетов. В других – экспертов собирают вместе, при этом эксперты обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В одних методах число экспертов фиксировано, в других – число экспертов растет в процессе проведения экспертизы.

41. Скорость управленческих реакций.

Реакция — это качество и типы поведения, обусловленные потенциалом предприятия . Реакции на изменчивость внешней среды различны, но обобщенно можно представить их в четырех типах, что, конечно, определяется характером действий и психологией общего руководства предприятия : - производственная; - конкурентная; - инновационная; - предпринимательская. Сравнение характера управления при этих типах реакций приведены в таблице.

Из таблицы мы видим, что для каждого типа реакции имеется предпочтительная организационная структура управления. Однако следует учесть, что такая классификация реакций достаточно груба, а организационные структуры управления каждым предприятием должны учитывать конкретные особенности предприятия.

42. Потоки информации.

Количество информации , возникающее при управлении предприятием , увеличивается, вместе с ростом организации. Даже на самых маленьких предприятиях приходится перерабатывать намного больший объем информации , чем кажется на первый взгляд.

В процессе управления настоящие трудности появляются, при необходимости следить за изменениями информационных потоков . Ресурсы организации постоянно находятся в процессе движения. В каждый момент времени есть большее или меньшее товаров в наличие, определенное количество денег, расходных и приходных счетов. При изменении внешних условий, граничащих с деятельностью предприятия , если руководство не будет во время получать информацию , последствия могут быть губительны.

Информационными потоками называют физические перемещения информации от одного сотрудника предприятия к другому или от одного подразделения к другому. Какое либо изменение информации не рассматривается в качестве информационных потоков . Система информационных потоков — это совокупность всех физических перемещений информации . Такая система дает возможность осуществить какой-либо процесс и реализовать какое-либо решение. Наиболее общая система информационных потоков — это сумма потоков информации , которая позволяет вести предприятию финансово-хозяйственную деятельность. Информационные потоки обеспечивают нормальную работу организации. Цель работы с информационными потоками — максимальная оптимизация работы предприятия

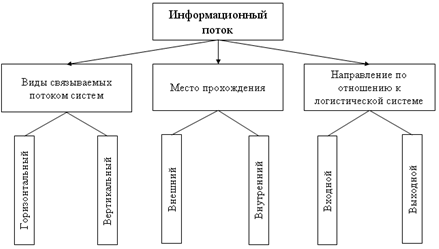

Виды информационных потоков

Управлять информационным потоком можно следующим образом:

изменяя направление потока ;

ограничивая скорость передачи до соответствующей скорости приема;

ограничивая объем потока до величины пропускной способности отдельного узла или участка пути.

Информационный поток измеряется количеством обрабатываемой или передаваемой информации за единицу времени. При использовании электронно-вычислительной техники информация измеряется байтами, килобайтами и мегабайтами. В практике хозяйственной деятельности информация может измеряться также:

количеством обрабатываемых или передаваемых документов;

суммарными количеством документострок в обрабатываемых или передаваемых документах.

Важнейшая особенность процесса управления заключается в его информационной природе. Организация реализации принятых решений проводится через систему методов воздействия на работников с использованием информации о ходе выполнения принятых решений (обратная информация ). Чем точнее и объективнее информация , находящаяся в распоряжении системы управления, чем полнее она отражает действительное состояние и взаимосвязи в объекте управления, тем обоснованнее поставленные цели и реальные меры, направленные на их достижение.

Так как руководитель в своей работе опирается на информацию о состоянии объекта и создает в результате своей деятельности новую командную информацию с целью перевода управляемого объекта из фактического состояния в желаемое, то информацию условно считают предметом и продуктом управленческого труда. Информация , используемая как элемент управления или предмет управленческого труда, обязательно должна обеспечить качественное представление о задачах и состоянии управляемой и управляющей систем и обеспечить разработку идеальных моделей желаемого их состояния.

Таким образом, информационное обеспечение — это часть системы управления, которая представляет собой совокупность данных о фактическом и возможном состоянии элементов производства и внешних условий функционирования производственного процесса и о логике изменения и преобразования элементов производства . Информация , собираемая в центре системы контроллинга, обеспечивающему информационно – аналитическую поддержку процессов решений для оптимизации управления предприятием и прописывающему последовательность действий в системе менеджмента, должна отвечать ряду обязательных требований:

Достоверность – получаемая информация должна быть верной

Релевантность – данные должны помогать в принятии решений

Понятность

Эффективность – эффект от получения информации , должен перекрывать потраченные силы на ее получение

Регулярность – информация должна поступать регулярно.

Собирание плановой, а так же фактической информации , как правило, происходит один раз в месяц, если ее собирать раз в неделю, то служба контроля не будет успевать обрабатывать информацию и сводить все данные по предприятию . Для избежания этой проблемы целесообразно автоматизировать работу системы контроллинга.

При характеристике информационной системы, как правило, исследуются передвижение различных информационных потоков , а так же их интенсивность и постоянность, различные виды алгоритмов преобразования информации и соответствующая этим условиям в данный момент схема документооборота.

Порядок формирования определяет подход к анализу состава информации . Организация информации в значительной степени предопределяет порядок ее хранения, регистрации, обновления, передачи и использования. Четкая организация банков данных позволяет более полно обосновать направления движения, интенсивность потоков , закономерности ее преобразования, методику запросов и получения.

43. Система поиска и оценки информации.

Основные критерии оценки эффективности поисковых систем - скорость, точность и полнота ответов. Точность определяется тем, какая часть информации , выданной в ответ на запрос, является релевантной, т. е. относящейся к этому запросу. Полнота характеризуется соотношением между всей релевантной информацией , имеющейся в базе, и той ее частью, которая включена в ответ. Кроме этого при оценке поисковых систем учитывается, с какими типами данных может работать та или иная система , в какой форме представляются результаты поиска и какой уровень подготовки пользователей необходим для работы в этой системе .

Традиционные подходы к организации поиска информации можно разделить на три группы: методы индексного (или двоичного) поиска , статистические методы и методы, основанные на базах знаний.

Индексный, или двоичный, поиск применяется главным образом со структурированными базами данных. В таких методах слова интерпретируются как последовательности закодированных символов. Используя формальный синтаксис, или язык запросов, система двоичного поиска выбирает точное соответствие для отдельного слова, цепочки слов или слов, связанных логическими операторами. Применение искусственного языка запросов приводит к необходимости обучения пользователей двоичной логике, которая не является интуитивно понятной и трудна в использовании. Системы двоичного поиска имеют ограничения по точности, влияющие на возможность нахождения всей относящейся к запросу информации . В методах двоичного поиска не учитываются различные формы и значения слов; пользователю непросто угадать точные слова и фразы, которые были использованы авторами в документах. Системы двоичного поиска не могут также ранжировать документы по степени соответствия запросу, поэтому пользователь вынужден читать каждый документ, чтобы определить, насколько он соответствует запросу.

Статистические методы основываются на расчете различных частотных характеристик: частоты вхождения слова в документ, взвешенной частоты вхождения и частоты совместного вхождения нескольких слов. При этом предполагается, что чем чаще встречается то или иное слово запроса в документе, тем в большей степени данный документ соответствует введенному запросу. Основной единицей информации , которой оперируют статистические методы, является отдельное слово, однако связи между словами рассматриваются исключительно с математической, а не с лингвистической точки зрения. В отличие от методов двоичного поиска статистические методы не требуют применения жестко формального языка запросов. Они позволяют проводить ранжирование документов по степени соответствию запросу, что существенно повышает эффективность работы с поисковыми системами . Однако такие методы не всегда позволяют получить желаемые точность и полноту ответов, поскольку важность того или иного термина не напрямую связана с частотой его использования в документе.

Системы , основанные на базе знаний, занимаются поиском информации на основе некоторых внешних знаний. Они используют концептуальные отношения, которые не применяются при статистическом поиске .

Одним из наиболее простых и распространенных способов представления знаний является файл синонимов. Использование синонимов позволяет при ответе на запрос учитывать не только те термины, которые непосредственно указаны в запросе, но и все другие слова, близкие к ним по значениям.

Другой подход к системам, основанным на базе знаний, использует иерархию терминов и понятий, создаваемую самими пользователями.

Третий известен как подход на основе лингвистических правил. Разработчик создает систему лингвистических правил, которые используются для анализа или грамматического разбора текстовой базы данных. Этот метод анализа определяет ключевые слова и понятия, объединяющиеся в базу знаний, которая отражает содержание конкретной базы данных. Затем база знаний используется для поиска и ранжирования групп родственных документов. Процесс грамматического разбора и создания базы знаний должен проводиться для каждой предметной области.

И наконец, еще один подход - использование ссылочных документов, в том числе обычных словарей и словарей терминов. Этот подход основан на смысловых значениях слов и называется семантической сетью. Как и словарь, семантическая сеть содержит множество определений для каждого хранимого слова. Однако определения родственных слов и понятий связываются между собой. Значения слов, наиболее подходящие для данного поиска, могут быть выбраны самим пользователем с целью повышения точности этого поиска. Подход на основе семантических сетей реально объединяет статистический поиск и поиск на основе базы знаний. При этом используются смысловые значения слов для определения и классификации отношений, которые статистический поиск не отслеживает.

Системы , основанные на базах знаний, гораздо удобнее тех, которые базируются на двоичном поиске . Однако сегодня лишь подход, основанный на построении семантических сетей, свободен от ограничений, присущих двоичному поиску; он обладает достаточной гибкостью, доступен для расширения и не слишком громоздок при эксплуатации.

44. Состояние каналов внутрифирменных коммуникаций.

Рассмотрим внутрифирменные коммуникации . В системе коммуникаций фирмы они выступают своего рода фильтром, регулирующим механизмом. Можно посмотреть это на схеме:

входящие выходящие

коммуникации ------------ внутрифирменные ---------- коммуникации

коммуникации

Т. е. фирма получает через входящие коммуникации необходимую для деятельности информацию, адаптирует ее к своим потребностям, фильтрует,перерабатывает в "выходящие коммуникации" и цикл повторяется снова и снова. Фирма выступает в качестве фильтра , но для уравнивания скорости входящих и выходящих потоков (скорость реагирования на изменения внешней среды) нам нужен очень качественный фильтр.Под входящей информацией понимается: реклама, законы, акты (правовая среда), таможня, поставщики и прочее.Выходящая информация: направленная на конечного потребителя, обратные связи на входящую информацию.

Каждый решает проблему внутрифирменных коммуникаций по своему. Одним из наиболее перспективных способов является создание виртуального офиса (ВО).Существует следующий план создания виртуального офиса:

Описание всех внутрифирменных коммуникаций

По обьему передаваемой информации создается INTRONET на базе протокола ICP/IP/

Создаются виртуальные каналы :

а) Доски обьявлений:

- проблемы переписки с клиентами

информация по фирме (реквизиты и пр.)

доски горизонтальных связей (между отделами)

доски вертикальных связей (начальник - подчиненный )

б) Факсовые каналы

в) Телефонные каналы

г) Автоматическое извещение о проблемах (аварии, другие инциденты )

д) Обмен аудио-видео материалами

е) Отладка внутрифирменных коммуникаций

ж) Создание виртуального офиса в сети WWW, N+R, SALESPRINT.

з) Производим завязку внешних и внутренних каналов .

Основные принципы создания и работы виртуального офиса:

За общие коммуникационные связи в ВО отвечает технический отдел

За локальные связи отвечают соответствующие отделы

Отсутствие избыточной информации

Отсутствие секретарского персонала

Создание ВО необходимо увязать с подключением к БД, что даст возможность комплексно и оперативно решать встающие перед фирмой задачи.

45. Уровень анализа информации при принятии стратегических решений.

Среди всех функций управления функция принятия решения занимает особое место. Первый шаг в принятии решения - определение проблемы.

Затем формулируется цель. Знание цели, в свою очередь, позволяет уточнить и сформулировать задачу. Технология международного менеджмента рассматривает управленческое решение как процесс, состоящий из трех стадий: подготовка решения ; принятие решения ; реализация решения.

На стадии подготовки управленческого решения проводится экономический анализ ситуации на микро- и макроуровне, включающий поиск, сбор и обработку информации , а также выявляются и формулируются проблемы, требующие решения .

На стадии принятия решения осуществляются разработка и оценка альтернативных решений и курсов действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; отбор критериев выбора оптимального решения ; выбор и принятие наилучшего решения.

На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации решения и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного результата от выполнения решения. Каждое управленческое решение имеет свой конкретный результат, поэтому целью управленческой деятельности является нахождение таких форм, методов, средств и инструментов, которые могли бы способствовать достижению оптимального результата в конкретных условиях и обстоятельствах.

Начиная исследование теоретических основ механизмов принятия стратегических решений в организации, хотелось бы дать определение следующих понятий: стратегии и стратегического решения .

Стратегия организации - это средство достижения желаемых результатов (целей). Она в определенной степени воплощает в себе модель управления организацией, следовательно, формирует наш образ мышления.

Под стратегическим управленческим решением понимается результат конкретного управленческого труда по анализу , прогнозированию, оптимизации, экономическому обоснованию и выбору альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы управления.

46.Стиль принятия решений.

Под стилем принятия решений понимают индивидуальные методы принятия решения . Стиль принятия решений определяется:подходом к получению новой информации: склонность получать любую, как позитивную, так и негативную информацию в сжатой форме; склонность вникать в детали, быть независимым от экспертов; стремление получать объективную, но сжатую информацию, оставляя детали на помощников; характеристиками мышления - здесь задействованы как виды мышления, так и индивидуальные его особенности; предпочтением определенной величины риска; когнитивной сложностью, то есть способностью и склонностью к анализу и синтезу получаемой информации.

Кроме указанных выше существует большое число других оснований для классификации стилей принятия решений . Это объясняется чрезвычайной сложностью и разнообразием управленческих решений. Однако специалистов в области менеджмента и психологии управления всегда интересовал вопрос о существовании некоего общего критерия, который позволил бы дать наиболее полное и детальное описание стилевых различий в процессах принятия управленческих решений . В качестве такого критерия была предложена структурно-уровневая концепция управленческих решений. Как известно, эта концепция описывает организацию управленческих решений в виде пяти уровней, к числу которых относятся автократический, автономный, локально-коллегиальный, интегративно-коллегиальный и метаколлегиальный уровни. Как показали исследования, эти уровни тесно связаны со стилевыми различиями в принятии управленческих решений . Эта взаимосвязь состоит в том, что главной причиной стилевых различий служат различия индивидуальных свойств личности руководителей. Дело в том, что менеджеры и руководители организаций предпочитают такие способы принятия решений , которые в наибольшей мере соответствуют их индивидуальным психическим свойствам. Вместе с тем, индивидуальные качества руководителей, и в частности их способность к принятию решений , проявляются »в разных субъективных предпочтениях способов принятия решений , принадлежащих к различным уровням». В связи с этим напрашивается вывод, что все разнообразие способов принятия решений объясняется различиями в уровнях организации этих процессов. Каждый уровень предполагает тот или иной обобщенный способ поведения руководителя в ситуации выбора. Этот способ повторяется, развивается и затем закрепляется, фиксируется в деятельности руководителя как стиль принятия решений . Поэтому совокупность указанных уровней можно рассматривать как наиболее общий критерий классификации стилевых различий.

На основе данного критерия можно выделить пять стилей , которые однозначно соответствуют уровням организации управленческих решений . К ним относятся диктаторский, реализаторский, организаторский, координаторский и маргинальный стили принятия решений .

Диктаторский стиль характерен для руководителей, предпочитающих принимать решения на автократическом уровне. Этот стиль присущ в высшей мере авторитарным руководителям и распространяется не только на процессы принятия решений , но и на всю управленческую деятельность.

Реализаторский стиль характерен для руководителей, предпочитающих принимать решения на автономном уровне, особенно в тех случаях, когда для принятия решения наиболее подходит не индивидуальная, а коллективная форма. В таком стиле работают руководители, которые «все берут на себя» и полагают, что никто другой не справится с проблемой лучше, чем они. Хотя подобная установка оправдана в отдельных ситуациях, но в целом она приводит к перегрузке руководителя решением второстепенных задач в ущерб выполнению его основных функций.

Организаторский стиль характерен для руководителей, предпочитающих принимать решения на локально-коллегиальном уровне. На данном уровне роль руководителя в процессе принятия решений существенно изменяется. Она состоит уже не в самостоятельном принятии решения , а в организации процесса коллективного принятия решения . Подобная установка также закрепляется в соответствующем стиле поведения руководителя.

Координаторский стиль характерен для руководителей, предпочитающих принимать решения на интегративно-коллегиальном уровне. Этот стиль преобладает в деятельности руководителей в случае ослабления их роли в организации. При этом руководитель почти полностью отказывается от самостоятельного решения проблем и все большее число решений «перекладывает» на группу. Поэтому при использования такого стиля фактически все решения в организации принимаются коллегиально. «Власть подчиненных» становится настолько весомой, что она сравнивается или даже начинает превосходить «власть руководителя».

Маргинальный стиль характерен для руководителей, предпочитающих принимать решения на метаколлегиальном уровне. Его отличительная особенность заключается в том, что руководитель в своих решениях использует установку только на подчинение «командам сверху». В этом случае он редко принимает решение самостоятельно или даже с помощью подчиненных, а стремится получить указания свыше по максимальному числу возникающих проблем, в том числе тех, которые находятся только в его компетенции. Эта установка приводит к тому, что подавляющее большинство управленческих решений «переносится» на вышестоящий уровень организации

47. Социальные отношения.

Социально-трудовые отношения (СТО) являются особой категорией общественных отношений, включающей как материально-производственные, так и социальные аспекты трудовой сферы. Нужно отметить, что существуют различные подходы к определению трудовых отношений. В рамках одного из них СТО фактически сводятся к отношениям купли-продажи трудовых услуг на рынке труда.

Известные концепции трудовых отношений не выстраиваются в схему, подчиняющуюся единой логике, но, их совокупность дает некоторую методологическую основу для развития относительно нового направления исследований, связанного с разработкой системы индикаторов, отражающих качество трудовых отношений и позволяющих на практике проводить сравнения. Как правило, индикаторы группируются по четырем основным направлениям:

1) регулирование (законодательные рамки);

2) акторы (государство, профсоюзы, работодатели);

3) процессы (переговоры, конфликты, включая забастовки, социальный диалог и т.д.)

4) результаты (выход) – колдоговоры, социальные (общественные) договоры и т.п.

В то же время, сложные и многокомпонентные социально-экономические процессы довольно плохо поддаются измерению. Поэтому в течение длительного времени эти явления описывались преимущественно с помощью качественных характеристик. Тем не менее, попытки измерения состояния СТО предпринимались неоднократно. На макро-уровне такая попытка представлена национальными мониторингами, которые отличаются как по методам и характеру собираемой информации, так и по целевой аудитории. Примером может служить Канадская система «Мониторинга трудовых отношений », которая реализовалась независимым Центром (Canadian Labour and Business Center).

Уровень развития договорных трудовых отношений определяется следующими показателями:

Состояние переговорного процесса между субъектами трудовых отношений

- Наличие представительного органа работников на предприятии;

- Степень доверия представительному органу со стороны работников;

Ведение переговоров между представительным органом работников и администрацией.

Отношение субъектов трудовых отношений к выполнению своих обязательств.

- Выполнение администрацией предприятия обязательств перед работниками;

- Выполнение работниками обязанностей перед предприятием.

Измерительным инструментом является многочленная шкала с крайними позициями «очень низкий уровень развития – очень высокий уровень развития». Все опрошенные респонденты распределяются согласно их оценке. Методика предполагает пять уровней развития договорных отношений . К первой группе относятся предприятия , где развит переговорный процесс между сторонами и администрация выполняет свои обязательства перед работниками. К пятой группе - предприятия , на которых отсутствует переговорный процесс, и администрация не выполняет своих обязательств.

Итак, состояние социально - трудовых отношений , как интегральная категория, может измеряться многообразными индикаторами, которые эксплицитно или имплицитно, непосредственно или косвенно, на основе объективных данных или субъективных оценок характеризуют действующие в данной области практики, ресурсы и результаты. Наша задача была выработать подход, который позволил бы интегрировать объективные (статистические) и субъективные (социологические) индикаторы в систему индексов, характеризующих различные аспекты трудовых отношений , то есть в систему показателей, имеющих количественное выражение и подлежащих динамическому и сравнительному анализу. При операционализации понятия « социально-трудовые отношения » все многообразие сфер взаимодействия, подлежащих измерению, разделено нами на два относительно самостоятельных предметных блока: первый блок характеризует состояние социально-трудовой сферы, второй блок - состояние договорных отношений . Оценка СТО определяется через семь групп интегральных показателей (индексов):

Индекс 1. Состояние, развитие и использование трудового потенциала предприятий;

Индекс 2. Развитие договорных отношений ( социальное партнерство) и деятельность профсоюза;

Индекс 3. Морально-психологический климат;

Индекс 4. Оплата труда и уровень жизни работников;

Индекс 5. Соблюдение условий и охраны труда;

Индекс 6. Социальная поддержка и социальные услуги, оказываемые предприятием;

Индекс 7. Социальное самочувствие работников.

Каждый из семи индексов в свою очередь, оценивается через систему компонентов или показателей (от 5 до 24 копонентов), имеющих определенный континуум. Иначе говоря, каждый ответ, например, в анкете проинтерпретирован таким образом, что ему присвоена оценка от 1 до 5. Важной методологической особенностью является сопоставление объективных (статистических) и субъективных (социологических) показателей, полученных из разных источников. Инструментом получения информации являются социологический опрос работников, формализованные интервью с руководителем предприятия и лидером (председателем) профкома. Источник получения объективной информации - статистическая отчетность предприятия (данные о социальных затратах, затратах на персонал, размере заработной платы, социально-демографической структуре, уровне заболеваемости и пр.). По результатам экспертизы были рассчитаны удельные веса для каждого из базовых индексов (эксперты ранжировали базовые индексы по степени их влияния, далее рассчитывались коэффициенты для каждого из индексов). Обобщенную оценку характеризует интегральный индекс, рассчитываемый с учетом всех базовых индексов. Содержательный смысл интегрального индекса таков - чем он ближе к ста баллам, тем выше уровень развития трудовых отношений . Индекс 2 имеет самостоятельное значение. Он отражает оценку различных аспектов деятельности профсоюзов на предприятиях , их авторитет, уровень взаимодействия и отношения с работодателем и пр. и может быть использован отдельно.

Основываясь на данном подходе была разработана методика оценки СТО на мониторинговой основе. Апробация методики проходила на предприятиях , входящих в одну из крупных нефтяных корпораций. Эти предприятия различаются по профилю деятельности (нефтедобыча, нефтепереработка, сервис), представляют разный уровень оснащенности, экономической успешности, различаются по численности работающих и по территориальному расположению. На настоящий момент было проведено три раунда исследования (2007-2009 гг.). Число обследованных предприятий в разные годы варьировало от 10 до 25, число опрошенных респондентов от 3500 до 5000.

Итоги апробации свидетельствуют о том, что мониторинг способен выступать в качестве инструмента своевременного выявления и системного анализа происходящих изменений в социально-трудовой сфере. Результаты замеров дают адекватное представление о социальном самочувствии и уровне жизни работников, о действительном уровне латентной конфликтности, о реальных масштабах потенциального недовольства и степени ее дифференциации. Это позволяет более взвешенно и обоснованно формировать социально-экономическую политику в сфере производства и определять соответствующие приоритеты в направлении повышения качества трудовой жизни и снижения социальных рисков. Таким образом, речь идет о создании принципиально нового канала информации, который отвечает возросшим требованиям управления бизнес - организаций.

48. Состав и качество рабочей силы.

Из всех ресурсов предприятия особое место принадлежит трудовым ресурсам. Они соединяют материальные и финансовые факторы производства и на уровне предприятия выступают в качестве его персонала. Персонал (кадры) предприятия – это совокупность физических лиц, связанных договором найма с предприятием как юридическим лицом. Он состоит из работников различных профессий и специальностей, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав . В списочный состав включаются все работники, принятые на постоянную, временную и сезонную работу, связанную как с основной, так и неосновной деятельностью.

Численность работников предприятия является важнейшим показателем, характеризующим состояние производственного персонала. Она конкретизируется в виде списочной численности работников, явочной и среднесписочной численности. Списочная численность дается на определенную дату по списку с учетом принятых и выбывших на эту дату работников. Явочная численность показывает количество работников, явившихся на работу на определенную дату. Среднесписочная численность определяется за определенный период. За месяц она рассчитывается как сумма численности работников списочного состава на каждый день месяца, деленная на количество календарных дней месяца. При этом численность работников в нерабочие дни (праздничные и выходные) принимается равной численности за предшествующий рабочий день. Среднесписочная численность работников за год устанавливается суммированием среднесписочной численности за все месяцы отчетного года и делением полученной суммы на 12. Среднесписочная численность используется для расчета производительности труда, средней заработной платы, коэффициентов текучести кадров и ряда других показателей. Для анализа, планирования, учета и управления персоналом на предприятии все работники предприятия классифицируются по ряду признаков. В зависимости от участия в производственном процессе весь персонал делится на две большие категории:

промышленно-производственный персонал (ППП), к которому принадлежат работники, непосредственно связанные с производством и его обслуживанием, – это работники основных, вспомогательных, подсобных и обслуживающих цехов, заводоуправления со всеми отделами и службами, а также служб капитального и текущего ремонта оборудования и транспортных средств своего предприятия. Сюда же относятся работники конструкторских, технологических организаций и лабораторий, стоящих на балансе предприятия;

непромышленный персонал, к которому относятся: работники торговли и общественного питания жилищно-коммунального хозяйства, детских, образовательных, культурных и медицинских учреждений, стоящих на балансе предприятия.

В свою очередь промышленно-производственный персонал в зависимости от выполняемых им функций делится на следующие категории:

рабочие – работники, непосредственно занятые созданием материальных ценностей и оказанием производственных, транспортных и других услуг. Рабочие в свою очередь делятся на основных и вспомогательных.

Основные рабочие непосредственно создают товарную (валовую) продукцию и заняты в технологических процессах. Вспомогателъные рабочие обслуживают оборудование и рабочие места в производственных цехах или работают во вспомогательных цехах и хозяйствах (см. производственную структуру предприятия);

специалисты и руководители – это работники, занимающие должности руководителей предприятий, их структурных подразделений, т. е. наделенные полномочиями принимать управленческие решения и организовывать их выполнение (например, директор, менеджеры, главный бухгалтер, главный механик и т. д.), а также специалисты, осуществляющие организацию производственного процесса и руководство им. Специалисты могут заниматься инженерно-техническими и экономическими работами (инженеры, нормировщики, экономисты, бухгалтеры);

служащие – работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, а также учет, контроль, хозяйственное обслуживание и другие операции (кассиры, учетчики, делопроизводители, секретари и т. п.).

Отнесение работников предприятия к той или иной группе регулируется Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Показатель структуры кадров на предприятии определяется как отношение каждой категории работающих к общей численности работников. Удельный вес той или иной категории устанавливается исходя из особенностей каждой отрасли. Например, в пищевой промышленности, где высока доля работ по приемке сырья, его сортировке, складированию и транспортировке, доля вспомогательных рабочих будет значительно выше, чем в машиностроении. Кроме того, структура кадров может рассматриваться отдельно по каждому подразделению, а также по таким признакам, как пол, возраст, образование, профессия и т. д.

Под профессией понимают род деятельности человека, требующий особых теоретических знаний и практических навыков, позволяющих выполнять определенный вид работы. Например, выделяют профессии токаря, слесаря, экономиста. Комплекс знаний в рамках той или иной профессии характеризует специальность: слесарь-инструментальщик, слесарь-сборщик; экономисты (профессия) подразделяются на маркетологов, финансистов и др.

Степень овладения человеком какой-либо профессией или специальностью устанавливается присвоением ему соответствующей квалификации. Уровень квалификации рабочих характеризуется разрядами, которые им присваиваются в зависимости от теоретической и практической подготовки. Для специалистов и служащих уровень квалификации определяется, как правило, на основе уровня специального образования с последующей корректировкой по итогам проводимых аттестаций. Специалисты делятся по квалификационным категориям: специалист 1-й, 2-й, 3-й категории и без категории.

Для характеристики использования персонала предприятия применяется система показателей. Первая группа показателей характеризует наличие и движение персонала на предприятии:

Движение персонала на предприятии характеризуется следующими показателями:

коэффициент выбытия кадров определяется как отношение числа работников, уволенных по всем причинам за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период;

коэффициент приема кадров устанавливается как отношение числа работников, принятых за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период;

коэффициент текучести кадров вычисляется как отношение числа работников, уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период.

Основным показателем эффективности использования персонала предприятия является производителъностъ труда, которая показывает результативность процесса труда, эффективность деятельности человека в сфере материального производства. Экономическое содержание повышения производительности труда заключается в увеличении выпуска продукции или объема выполняемых работ при одном и том же количестве живого труда или, что то же самое, в уменьшении количества труда, затрачиваемого на единицу продукции.

В первом случае производительность труда характеризуется выработкой в единицу времени, во втором случае – трудоемкостью изготовления единицы продукции.

В = А: Т;

Те = Т: А,

где В – выработка в единицу времени; Те – трудоемкость продукта; А – объем производства продукта; Т – затраты труда.

В зависимости от способа выражения объема продукта различают три основных метода определения производительности труда: натуральный, трудовой, стоимостной.

При натуралъном методе производительность труда определяется как отношение объема продукта в натуральных или физических единицах (т, куб. м и т. д.) к численности промышленно-производственного персонала. Этот метод достаточно прост и отвечает самой сути производительности труда, так как показывает количество продукта, вырабатываемого одним работником в единицу времени. Однако практическое использование данного метода ограничивается объектами, производящими однородную продукцию. Ассортимент выпускаемой большинством предприятий продукции достаточно широк. Кроме того, данный метод не учитывает качество выпускаемой продукции, поскольку качество, как правило, учитывается через цены.

При трудовом методе объем продукции исчисляется в нормо-часах. Трудовой метод отвечает основному требованию показателя производительности труда, т. е. соизмерению затрат труда на производство различных видов продукции. Однако эффективность данного метода может быть обеспечена только при условии высокого уровня нормирования труда и развитой нормативной базы. Поэтому данный метод может быть использован лишь при определенной производительности труда основных производственных рабочих, поскольку их труд почти всегда нормируется.

Наиболее универсальным является стоимостной метод, при котором уровень производительности труда определяется путем деления объема производства в денежном (стоимостном) выражении на численность промышленно-производственного персонала. Преимущества данного метода в его простоте, возможности обобщения разнородной продукции, в приемлемости для исчисления сводных показателей в целом по промышленности. Вместе с тем этот показатель имеет ряд недостатков:

стоимостная оценка объема продукции в значительной степени подвержена влиянию удельного веса затрат прошлого труда в общих издержках;

цены, в которых исчисляется объем продукции, подвержены изменению;

цены не всегда адекватно отражают качество продукции. Поэтому предприятия часто заинтересованы в выпуске более дорогостоящей, но выгодной продукции в ущерб дешевой, хотя и необходимой.

Факторы повышения производительности труда могут быть представлены несколькими группами:

1) факторы, создающие условия для роста производительности труда:

уровень развития науки;

организация общественного производства;

укрепление трудовой дисциплины;

повышение профессионально-квалификационного уровня работников предприятия и т. д.;

2) факторы, способствующие росту производительности труда:

стимулирование работников предприятия;

улучшение организации труда, производства и управления;

рациональное распределение и кооперирование труда;

рациональное построение трудового процесса;

правильная расстановка оборудования и рабочей силы ;

эффективная организация рабочих мест;

улучшение нормирования труда;

3) факторы, непосредственно определяющие уровень производительности труда:

автоматизация и механизация производственного процесса;

внедрение новых, более совершенных машин и оборудования;

улучшение качества применяемого сырья;

сокращение простоев;

повышение интенсивности труда (до нормальных пределов);

устранение брака и т. д.

49. Условия труда и степень удовлетворенности трудом.

Удовлетворенность трудом — эмоционально окрашенное оценочное представление субъекта деятельности о результате своей трудовой активности, о самом процессе работы и внешних условиях , в которых она осуществляется. В рамках современной психологической науки общепринятой и общепризнанной как наиболее эвристичная и интерпретационно ресурсная в этой области считается двухфакторная «мотивационно-гигиеническая» теория удовлетворенности трудом Ф. Херцбергера. К условно обозначаемым как мотивационные критериям относят собственно содержательные характеристики трудовой деятельности, успехи и достижения личности или группы в труде , перспективы квалификационно-профессионального, в том числе и карьерного роста, признание со стороны социального окружения, в частности, показатели престижного и «имиджевого» характера. К условно обозначаемым как повышения гигиенические критериям относят эргономические условия труда , уровень материального вознаграждения, стиль руководства, характер межличностных отношений в трудовом коллективе. Следует специально отметить, что удовлетворенность трудом , как правило, повышается при оптимизации «мотивационных» факторов. В случае же «гигиенических» показателей чаще всего снижается неудовлетворенность работой, но далеко не всегда изменяется показатель удовлетворенности трудом . При этом понятно, что жесткое деление факторов, влияющих на степень удовлетворенности трудом , на «мотивационные» и «гигиенические» достаточно условно, так как в ряде случаев именно «гигиенические» факторы выступают в качестве мотивационно определяющих активность как отдельной личности, так и группы в целом. Помимо этого, необходимо специально оговорить тот факт, что в группах разного уровня социально-психологического развития «удельный вес» различных факторов удовлетворенности трудом также различается. Так, например, в группах высокого уровня развития «мотивационная» составляющая и такой показатель, как «система взаимоотношений», в теории Ф. Херцбергера включенные в перечень «гигиенических» факторов, как правило, имеют решающее значение для позитивного субъективного видения и оценки своей трудовой деятельности, в то время как для групп низкого уровня развития решающими нередко становятся такие показатели, как заработная плата и эргономические условия труда . Удовлетворенность трудом , как показывают многочисленные исследования, выступает как серьезная составляющая социально-психологического климата в коллективе, будучи и существенной базой формирования и реализации позитивной психологической атмосферы в группе, и одновременно следствием устоявшихся положительных взаимоотношений между работниками. Что касается эффективности деятельности, то для адекватной оценки этого первостепенного параметра социальной активности личности и группы учет такого субъективного фактора, как удовлетворенность трудом , является необходимым условием .

В процессе операционализации теории Ф. Херцберга, организационные психологи Дж. Хэкман и Дж. Олдхэм выделили пять базовых факторов, необходимых, с их точки зрения, для того, чтобы работа воспринималась сотрудниками организации как содержательная, интересная и приносила удовлетворение. К ним относятся:

«1. Разнообразие умений. Более содержательны те работы, для которых требуется много, а не одно или несколько различных умений.

2. Идентичность задания. Работы, которые составляют единое целое, более содержательны, чем работы, являющиеся лишь некоторой частью всей работы.

3. Важность задания. Работы, которые важны для других людей, более содержательны, чем маловажные работы.

4. Автономия. Работы, при выполнении которых человек может проявлять независимость, пользоваться свободой и принимать решения, касающиеся выполнения работы, более содержательны, чем работы, не дающие таких возможностей.

5. Обратная связь, касающаяся работы. Работы, в которые включена обратная связь, касающаяся того, как сотрудник выполняет свою работу, более содержательны, чем работы без обратной связи»1.

И все же результаты пятнадцатилетних исследований Ф. Херцберга и его коллег не позволяют провести четкую границу между гигиеническими и мотивирующими факторами. Такая частичная верификация характерна для всех так называемых диспозиционных теорий мотивации труда . К этой группе подходов, описывающих структуру трудовой мотивации и условия удовлетворенности трудом , традиционно относят иерархическую модель потребностей А. Маслоу, ERG-теорию С. Алдерфера и теорию потребностей в достижениях Д. Мак-Келланда.

Теория С. Алдерфера, в сущности, представляет собой модификацию иерархической модели А. Маслоу: «Исходным положением этой теории является гипотеза о существовании трех групп потребностей, перечисленных в порядке от наиболее конкретных до наименее конкретных... Эти потребности в существовании (existence — E), отношениях с другими людьми (relatedness — R) и росте (growth — G)... Согласно теории ERG, если усилия, направленные на удовлетворение потребностей какого-либо уровня, постоянно приводят к фрустрации, то человек может регрессировать ... к поведению, удовлетворяющему более конкретные потребности. Сотрудник, который не способен в рамках своей трудовой деятельности удовлетворить потребности в личностном росте, может остановиться на том, что будет выполнять свою работу лишь настолько, насколько необходимо, чтобы не потерять место и удовлетворять социальные потребности (потребность в общении), то есть потребности более низкого уровня». Основным отличием данного подхода от иерархической модели А. Маслоу является отказ от жесткого ранжирования потребностей. При этом понятно, что уровень удовлетворенности трудом в рамках теории С. Алдерфера напрямую зависит от широты спектра потребностей, которые могут быть реализованы в рамках трудовой деятельности.

Надо сказать, что ERG — теория, как и все остальные диспозиционные теории мотивации, не получила исчерпывающего эмпирического подтверждения. Однако общим достоинством данных подходов является их простота и высокая степень адаптивности к решению практических задач в конкретных условиях той или иной организации.

Если все диспозиционные теории так или иначе исходят из наличия у индивида определенных потребностей, которые в классической трактовке А. Маслоу являются врожденными, могут быть достаточно абстрактными, иррациональными и не всегда осознанными, то когнитивные теории мотивации труда исходят из того, что мотивация — это всегда «...сознательный выбор, сделанный на основе сложного процесса принятия решений, в ходе которого сравниваются варианты, взвешиваются затраты и выгоды и оценивается вероятность достижения желаемых результатов»1. Поэтому удовлетворенность трудом в рамках когнитивных подходов, в конечном счете, зависит от соответствия реального результата деятельности ожиданиям индивида. Однако, каждый из таких подходов имеет свои нюансы.

Теория общих ожиданий разработана в конце 60-х гг. прошлого века на базе исследований большой группы организационных психологов, в частности, В. Врума, Дж. Кэмпбелла, Л. Портера, И . Лоулера и др. Она исходит из того, что существуют четыре группы взаимосвязанных переменных, совокупность которых опосредствует ожидания индивида, уровень его трудовой активности, а в конечном счете результаты трудовой деятельности и степень удовлетворенности ею. К ним относятся: ожидание определенного уровня выполнения работы в зависимости от усилий, ожидание результата в зависимости от уровня выполнения работы, инструментальность и ценность.

«Ожидание определенного уровня выполнения работы в зависимости от усилий... отражает веру в то, что усилия приведут к достижению желаемого уровня выполнения работы. ... Эта вероятность сильно зависит от оценки человеком собственных умений и знаний, касающихся работы, от ожиданий других людей, а также от поддержки со стороны коллег и благоприятного влияния условий труда и других средовых переменных.

Ожидание результата в зависимости от уровня выполнения работы. Это вероятностное понятие, сходное с предыдущим, отражает веру в то, что за выполнением работы последуют определенные прямые результаты (или результаты первого уровня) — от повышения зарплаты, продвижения по службе и чувства достижения до признания, увеличения объема работы и увеличения продолжительности рабочего дня. ...

Инструментальностью называется полезность определенного поведения или результата с точки зрения достижения какой-либо другой значимой цели; эта переменная отражает веру в то, что между поведением ... и достижением этой цели существует связь... Понятие инструментальности особенно релевантно для трудовых результатов второго уровня — это желательные последствия, которые не вытекают непосредственно из трудовой деятельности, но становятся возможными за счет прямых результатов (первого уровня) трудового поведения... Ценность. Результатам первого и второго уровней приписывается определенная ценность (иногда ее называют валентностью) — это переменная, отражающая степень привлекательности результатов для человека. Повышение заработной платы (результат первого уровня), которое вытекает из повышения в должности, может иметь высокую положительную ценность, потому что оно инструментально для достижения положительно оцениваемых сотрудником результатов второго уровня, например, более высокого жизненного уровня»2.

Хотя, как уже отмечалось, тория общих ожиданий строится на совершенно иных методологических посылках, чем диспозиционные теории, легко заметить определенные параллели, в частности, двухуровневую структуру ожидаемых результатов деятельности, которые очевидно связаны с иерархией человеческих потребностей. В целом данный подход представляется достаточно сложным и эклектичным, что существенно затрудняет его практическое использование. Более того, как отмечает Л. Джуэлл, хотя «многие гипотезы, в основе которых лежит теория общих ожиданий, подтверждаются в различных исследованиях, ... доказательства правильности этой модели в целом не получено»1.

Гораздо более удобной с практической точки зрения при оценке степени удовлетворенности трудом представляется теория справедливости Дж. Адамса. Согласно этой концепции, «люди сравнивают соотношения между тем, что они получают в своей рабочей ситуации (своими результатами), и затраченными на это усилиями (своими вложениями) с соотношением результатов и вложений других людей. К результатам относятся заработная плата, статус и должностной уровень. Наиболее значимыми вложениями являются ... умения, знания, опыт, стаж работы и образование»2. Согласно теории справедливости, удовлетворенность трудом будет высокой, если индивидуальное соотношение результат/усилия будет равно или несколько выше среднего значения для данного вида деятельности. Вполне очевидно, что удовлетворенность резко падает, если это соотношение ниже среднего — данная ситуация воспринимается как явная несправедливость. Однако, как показал ряд исследований, удовлетворенность трудом часто снижается и в тех случаях, когда данное соотношение существенно выше среднего. Многие индивиды в подобных случаях испытывают чувство вины и стремятся избавиться от него за счет увеличения своего вклада в трудовую деятельность, тем самым исправляя выявленную несправедливость.

Основным недостатком теории справедливости является то, что в ее рамках существенно ограничен, а в целом ряде случаев и попросту невозможен учет таких факторов, обусловливающих удовлетворенность трудом , как система межличностных отношений, статусно-ролевая позиция личности в неформальной групповой структуре и т. п.

На сегодняшний день в рамках организационной психологии накоплен огромный массив данных, связанных с проблемой удовлетворенности работой. Их анализ позволил выявить ряд интересных закономерностей.

В частности, установлено, «...что на протяжении всего периода трудовой деятельности человека его удовлетворенность работой меняется как в большую, так и в меньшую сторону. В возрастной группе от 20 до 30 лет удовлетворенность работой снижается по мере того, как дает знать о себе расхождение между идеалами и реалиями работы на определенной должности (“шок при столкновении с реальностью”). По мере того как человек приспосабливается к этим реалиям и достигает определенных профессиональных целей, его удовлетворенность постепенно увеличивается; пик ее приходится на возраст около 40 лет. За этим периодом следует “кризис середины карьеры”, который обычно наблюдается в возрасте от 45 до 50 лет. После разрешения этого кризиса уровень удовлетворенности опять повышается, но снова начинает падать, когда человек готовится к уходу на пенсию (“предпенсионный возраст”)»3.

Другой большой блок исследований был направлен на выявление взаимосвязи между удовлетворенностью работой и качеством ее выполнения. Вопреки ожиданиям, результаты целого ряда изысканий не подтвердили напрямую предположение о том, что удовлетворенность приводит к лучшему выполнению работы. Подобные результаты возможно объясняются тем, что удовлетворенность работой во многом является субъективной характеристикой, во многом зависящей от личностных особенностей индивида.

В последние годы в психологии сформировалась точка зрения, согласно которой удовлетворенность работой опосредствуется, прежде всего, не объективными средовыми параметрами, а общей склонностью конкретного индивида к «позитивной аффективности» (позитивному восприятию мира — попросту говоря, к оптимизму), либо к «негативной аффективности» (негативному восприятию, или пессимизму). Как сообщает Л. Джуэлл, «в настоящее время имеется много данных, подтверждающих существование положительной корреляции между оценками положительной аффективности и большей удовлетворенностью работой»1.

Практический социальный психолог при выполнении своих профессиональных задач должен четко учитывать степень удовлетворенности трудом как группы в целом, так и каждого ее члена в отдельности, так как, не владея этой картиной в полном объеме, он будет не в состоянии ни адекватно стимулировать просоциальную активность сообщества, ни прогнозировать процессы группообразования и личностного развития в нем.

50. Гибкость использования рабочей силы и трудовая мобильность.

Глобализация воздействует на процессы производства и структуру занятости населения, перемещение населения в поисках достойно оплачиваемой работы. Гибкость рабочей силы , способность работников менять работу и расходы, связанные с перемещением рабочей силы , – это реакция на изменения экономических условий.

Трудовая мобильность влияет на потребности рынка труда, поддерживает права граждан жить и работать там, где они считают нужным. Трудовая мобильность человеческого капитала это относительно недавнее социальное экономическое явление, присущее российскому обществу. Трудовая мобильность человеческого капитала это способность рабочей силы перемещается в экономическом пространстве. Мобильность человеческого капитала способствует личностному росту заработной платы. Влияние трудовой мобильности человеческого капитала простирается далеко за пределы экономических соображений.

Высокая трудовая мобильность делает экономику более гибкой, так как работники могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и спроса. Это приводит к увеличению производительности, а также способствует росту отраслей и экономики в целом. Ограничение мобильности рабочей силы внутри страны влияет на национальное благосостояние. Однако, высокая трудовая мобильность может привести к снижению заработной платы, а это может способствовать безработице, когда предложение рабочей силы превышает спрос.

Низкая мобильность рабочей силы является одной из основных причин конкурентоспособности. Низкая трудовая мобильность вызвана структурной безработицей. На мобильность рабочей силы существенное влияние оказывает экономическое развитие региона, динамика развития организаций. Низкая мобильность рабочей силы в России вызвана чрезвычайно высокой ценой на жилье. В России трудовая мобильность привязана к жилищным условиям. Привязанность людей к жилью способствует развитию дистанционной трудовой мобильности . Дистанционная занятость способствует развитию трудовой мобильности человеческого капитала при перемещении от одного работодателя к другому, при смене работодателя по территориальному или географического признаку.

Серьезными проблемами мобильности рабочей силы являются языковые, культурные, психологические, институциональные и законодательные барьеры, а также дискриминация мигрантов в принимающем обществе. Этническая идентичность является еще одним фактором, который может положительно или негативно повлиять на рынок труда. Существует множество факторов, сдерживающих трудовую мобильность в России, например, развитию мобильности человеческого капитала препятствуют такие факторы, как вопросы юридического характера, касающиеся регистрации или прописки; ограниченные навыки работников; отсутствие друзей на новом месте; расходы, связанные с размещением; наличие детей школьного возраста; отсутствие мест в детских садах и школах по новому месту работы; семейные связи; занятость и обязательства супруга. Региональный уровень зарплат в России такой низкий, что работникам не хватает средств на трудовую мобильность .

Для России основной проблемой выступает проблема внутренней трудовой миграции. Внутренняя трудовая мобильность может стать одним из составных механизмов, который будет способствовать перетоку профессиональных кадров, талантливых людей в те регионы, города и отрасли, где реально существуют возможности для трудоустройства.

Перемещение рабочей силы из одной области, профессии или отрасли в другие рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал. Большинство мобильных работников, как правило, молодые и менее квалифицированные специалисты. Работники с разными наборами навыков имеют разную трудовую мобильность . Частота смены работы, мобильность трудовых ресурсов всех видов с возрастом снижается.

Существуют два основных типа мобильности рабочей силы : географическая и профессиональная. Кроме того, можно выделить трудовую мобильность , как вертикальную и горизонтальную, фактическую и потенциальную, вынужденную и добровольную, межстатусную, межфирменную, межпрофессиональную, внутреннюю, маятниковую и др.

Географическая мобильность относится к способности рабочего к труду в конкретном физическом месте. Географическая мобильность зависит от расстояния перемещения человеческого капитала: региональная, международная.

Россияне перемещаются из более бедных в более богатые регионы. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, а также в Московская и Ленинградская области традиционно является основным потребителем региональных трудовых ресурсов. Перемещение знаний и навыков человеческого капитала внутри региона, страны способствует мобильности рабочей силы и выравниванию уровня жизни, которые могут облегчить социальную напряженность, а также гарантировать стабильность занятости в периоды кризиса и рецессии.

Человеческому капиталу присуще свойство мобильного перемещения в развивающиеся регионы, где высок уровень концентрации экономической деятельности и самого человеческого капитала. Региональные различия в концентрации человеческого капитала влияют на трудовую мобильность населения, спрос на конкретные навыки человеческого капитала. Высокая концентрация квалифицированных работников в городах генерирует большее количество квалифицированных рабочих мест. Ставки заработной платы для квалифицированных работников выше в районах с высокой концентрацией человеческого капитала.

В зависимости от места жительства, население страны делится на городское и сельское. Сельское население стремится мигрировать в города в поиске трудовой занятости, материального благосостояния. Сельские жители имеют более сильные стимулы к получению высшего образования, рассматривая его в качестве средства для получения городской идентичности. Сельские жители рассматривают получение образования как инструмент трудовой мобильности.

Профессиональная (отраслевая) мобильность относится к способности работника к изменению профессии. Квалифицированные работники имеют низкую профессиональную мобильность , но высокую географическую мобильность ; низкоквалифицированные или неквалифицированные рабочие имеют высокую степень и географической и профессиональной подвижности.

Мобильность человеческого капитала имеет две формы развития: американская модель и европейская модель. Различие рынков труда в Европе и США влияют на концепции трудовой мобильности человеческого капитала.

Европейская модель трудовой мобильности способствует конкретным инвестициям в человеческий капитал, поэтому в ряде европейских стран отсутствует профессиональная и региональная мобильность человеческого капитала. В Европе трудовая мобильность направлена на приобретение работниками специфического человеческого капитала. Мобильность европейского рынка труда может быть усилена за счет наличия маятниковой трудовой миграции. Внутренняя миграция это эффективный способ сокращения диспропорций на рынке труда. Европа имеет низкую мобильность человеческого капитала. Европейский союз препятствует перемещению человеческого капитала из вне Европы.

Американская модель трудовой мобильности направлена на снижение напряженности на рынке труда, поощряя высокую активность поиска работы. В США место работы является первичным, жилищные условия и социальные условия вторичны. При американской модели мобильности работники приобретают общий человеческий капитал. В США работник добровольно, свободно и быстро перемещается по рынку труда, в поиске востребованности своей профессии, человеческого капитала, оценивая стоимость своего труда. Мобильность американских рабочих очень высока, они постоянно живут с идеей трудовой мобильности , они постоянно проходят переподготовку для получения новых рабочих мест при низких инвестиционных затратах. Решение проблемы трудовой мобильности в России видится в стимулировании мобильности населения, так как капитал и инвестиции не стремятся приходить в регионы с дешевой рабочей силой.

Трудовая мобильность способствует оптимальному распределению экономических ресурсов и обеспечивает регулирование рынка труда, особенно на региональном уровне. Трудовые мигранты, как правило, более мобильны, чем коренное население региона.

Таким образом, трудовая мобильность человеческого капитала способствует экономическому развитию регионов, уменьшает напряженность на рынке труда, сокращает уровень безработицы.