- •3. Возможность покупателей «торговаться».

- •5. Угроза заменяющих продуктов.

- •Стратегии бизнеса на стадии рождения рынка

- •Стратегия инноватора

- •Стратегия последователя

- •Стратегии бизнеса на стадии роста рынка

- •Стратегия лидера рынка

- •Стратегия нападающего

- •Стратегии бизнеса на стадии зрелости рынка

- •Стратегии бизнеса на стадии спада рынка

- •Конкуренция в фрагментированных отраслях

- •Конкурентоспособность предприятия

- •Оценка конкурентоспособности

- •Методы конкурентоспособности

- •Ситуационный анализ и формулирование корпоративной стратегии

- •Конкурентные стратегии. Достижение конкурентоспособности в отрасли.

- •96. Степень диверсификации фирмы.

- •97. Связанная и несвязанная диверсификация.

- •98. Многонациональный и глобальный характер диверсификации.

- •99. Развитие ключевых хозяйственных подразделений и/или усиление существующих позиций.

- •100.Расширению портфеля и освоению новых отраслей.

- •101. Избавление от убыточных или непривлекательных хозяйственных подразделений.

- •102. Матричный анализ диверсифицированных компаний.

- •103. Матрица Бостонской консалтинговой группы (бкг) - рост/доля.

- •104. Матрица хозяйственного портфеля МакКинзи / Дженерал Электрик – привлекательность / конкурентоспособность

- •105. Матрица Артура д.Литтла - этап жизненного цикла/конкурентоспособность.

- •106. Матрица направленной политики Shell/dpm.

- •107. Преимущества и ограничения при использовании анализа портфеля бизнеса.

- •108. Использование результатов анализа матриц для разработки корпоративной стратегии.

- •109. Решение о выборе матрицы.

- •110. Поиск дополнительных возможностей диверсификации.

- •111. Распределение ресурсов корпорации.

- •112. Руководящие принципы управления процессом разработки корпоративной стратегии

- •113. Модель жизненного цикла организации.

- •1. «Выхаживание» (Courtship)

- •2. «Младенчество» (Infancy)

- •3. «Детство» или «Давай-давай» (Go-go)

- •4. «Юность» (Adolescence)

- •5. «Расцвет» (Prime)

- •6. «Стабилизация» или «Поздний расцвет» (Stabilization)

- •7. «Аристократизм» (Aristocracy)

- •8. «Ранняя бюрократизация» (Early bureaucracy)

- •9. «Бюрократизация и смерть» (Bureaucracy and death)

- •152. Обеспечение успеха в конкурентной борьбе на международных рынках.

- •153. Правило ромба для конкурентных преимуществ страны и региона.

- •154. Условия и факторы.

- •155. Состояние спроса.

- •156. Родственные и поддерживающие отрасли.

- •157. Устойчивая стратегия, структура и соперничество.

- •158. Правило ромба как система.

- •159. Роль правительства в обеспечении конкурентоспособности регионов.

- •160. Понятие кластера.

- •161. Кластерный подход.

- •162. Местоположение компании и конкуренция.

- •163. Кластеры и конкурентное преимущество.

- •164. Кластеры и экономическая география

- •165. Кластеры и развитие экономики регионов.

- •166. Рождение, эволюция и упадок кластеров.

- •167. Роль корпорации в развитии кластеров.

- •168. Формирование инициатив по развитию кластеров. Чаще всего кластерные инициативы включают в себя:

Основные понятия стратегического менеджмента

Определение стратегического менеджмента.

Стратегическое управление (менеджмент) — функция управления (менеджмента), распространяется на долгосрочные цели и действия компании. Формулировка стратегии (образа действий) и её чёткий инструментарий являются ядром управления и важным признаком хорошего менеджмента компании.

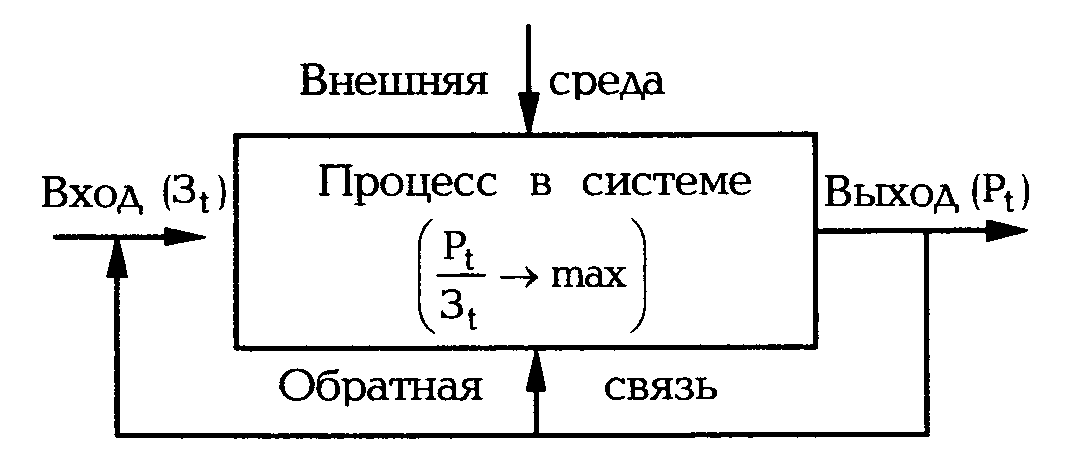

Стратегическое управление как процесс адаптации к внешней среде.

Процесс адаптации системы управления к внешней среде

Рис. 1.1. Компоненты "черного ящика" системного подхода к принятию решения

Рассмотрим содержание компонентов представленного на рис. 1.1. "черного ящика".

"Вход" системы характеризуется параметрами проблемы, которые необходимо решить по конкретным рынкам (требования потребителей, результаты сегментации, качество объекта, объемы продаж, сроки поставок, цены и т.п.).

На выходе системы — решение, выраженное количественно или качественно, имеющее определенную степень адекватности и вероятность реализации, степень риска достижения запланированного результата.

К компонентам "внешней среды " системы относятся факторы макро- и микросреды фирмы, инфраструктуры региона, влияющие на качество управленческого решения. К этим факторам относятся международная интеграция, политическая ситуация в стране, экономика, техническое состояние, социально-демографические, природ-но-климатические, культурные и другие факторы страны, факторы инфраструктуры региона (рыночная инфраструктура, мониторинг окружающей среды, социальная инфраструктура, промышленность, транспорт, связь и др.), факторы, характеризующие конкретные связи фирмы (лица, принимающего решение) с другими фирмами, организациями, посредниками, конкурентами и т.д.

Обратная связь характеризует различную информацию, поступающую от потребителей к лицу, принявшему решение (к "процессу"), или к лицу, от которого поступила информация по решению проблемы ("вход"). Поступление информации обратной связи может быть связано с некачественным решением, дополнительными требованиями потребителей об уточнении или доработки решения, появлением нововведений, "ноу-хау" и другими факторами.

Процесс принятия решения включает в себя следующие операции: подготовка к работе; выявление проблемы и формулирование целей; поиск информации; ее обработка; выявление возможностей ресурсного обеспечения; ранжирование целей; формулирование заданий; оформление необходимых документов; реализация заданий. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в теме № 3.

Применение системного подхода к процессу принятия управленческого решения позволяет определить структуру проблемы, систему ее решения, взаимосвязи компонентов системы и очередность их совершенствования.

С целью экономии времени и средств на разработку управленческого решения рекомендуется следующая очередность совершенствования (формирования, отработки) компонентов "черного ящика" (см. рис. 1.1.).

Сначала необходимо четко сформулировать, что нам следует получить, какими параметрами должно обладать решение.

К параметрам качества управленческого решения относятся:

• показатель энтропии, т.е. количественной неупорядоченности проблемы. Если проблема формулируется только качественно, без количественных показателей, то показатель энтропии приближается к нулю. Если все показатели проблемы выражены количественно, показатель энтропии приближается к единице;

• степень риска вложения инвестиций (подробнее будет рассмотрен в п. 1.5.);

• вероятность реализации решения по показателям качества, затрат и сроков;

• степень адекватности (или степень точности прогноза, коэффициент аппроксимации) теоретической модели фактическим данным, на основании которых она была разработана.

После предварительной регламентации параметров качества управленческого решения и его эффективности (устанавливается предел, минимально допустимая эффективность, ради которой стоит приниматься за решение проблемы) анализируются факторы внешней среды, оказывающие влияние на качество и эффективность решения. Затем анализируются параметры "входа" системы и принимаются меры по их улучшению и повышению качества входящей информации.

После уточнения требований "выхода", уточнения факторов "внешней среды", влияющих на качество и эффективность решения, отработки "входа" системы следует смоделировать технологию принятия решения, проанализировать параметры процесса, принять меры по их улучшению и приступить непосредственно к разработке решения. Если качество "входа" оценивается на "удовлетворительно", то при любом уровне качества "процесса" в системе качество "выхода", т.е. качество решения будет "удовлетворительным".

К основным условиям обеспечения высокого качества и эффективности управленческого решения относятся:

• применение к разработке управленческого решения научных подходов менеджмента;

• изучение влияния экономических законов на эффективность управленческого решения (см. тему 2);

• обеспечение лица, принимающего решение, качественной информацией, характеризующей параметры "выхода", "входа", "внешней среды" и "процесса" системы разработки решения (см. тему 3);

• применение методов функционально-стоимостного анализа, прогнозирования, моделирования и экономического обоснования каждого решения (см. темы 3; 4 и 5);

• структуризация проблемы и построение дерева целей (см. п. 2.5.);

• обеспечение сопоставимости (сравнимости) вариантов решений (см. п. 1.4.);

• обеспечение многовариантности решений;

• правовая обоснованность принимаемого решения;

• автоматизация процесса сбора и обработки информации, процесса разработки и реализации решений;

• разработка и функционирование системы ответственности и мотивации качественного и эффективного решения;

• наличие механизма реализации решения.

Выполнить перечисленные условия повышения качества и эффективности управленческого решения довольно трудно и это дорого стоит. Речь о выполнении полного набора перечисленных условий может идти только для рациональных управленческих решений по дорогим объектам (проектам). Вместе с тем конкуренция объективно вынуждает каждого инвестора повышать качество и эффективность управленческого решения. Поэтому в настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества учитываемых условий повышения качества и эффективности решений на основе автоматизации системы менеджмента.

Поскольку данный курс изучается студентами одним из последних, многие из перечисленных условий повышения качества и эффективности управленческих решений изучались ранее в других курсах и здесь они не будут рассматриваться. Например, вопросы правового, ресурсного обеспечения разработки и реализации управленческого решения, автоматизации процессов управления, компоненты внешней среды системы изучались в курсах "Основы менеджмента", "Информационный менеджмент" (или "Информационные технологии"), "Маркетинг".

Альтернативные варианты управленческих решений должны приводиться в сопоставимый вид по следующим факторам:

1) фактор времени (время осуществления проектов или вложения инвестиций);

2) фактор качества объекта;

3) фактор масштаба (объема) производства объекта;

4) уровень освоенности объекта в производстве;

5) метод получения информации для принятия управленческого решения;

6) условия применения (эксплуатации) объекта;

7) фактор инфляции;

8) фактор риска и неопределенности.

Сопоставимость альтернативных вариантов по перечисленным восьми факторам обеспечивается, как правило, при обосновании технических, организационных или экономических мероприятий, направленных на улучшение частных показателей целевой подсистемы системы менеджмента (показателей качества и ресурсоемкости продукции, организационно-технического уровня производства, уровня социального развития коллектива, проблем экологии), а также развитие обеспечивающей, функциональной или управляющей подсистем, улучшение связей с внешней средой системы.

В каждом конкретном случае альтернативные варианты управленческого решения могут отличаться не по всем факторам. Задача специалиста, менеджера или лица, принимающего решение, заключается в проведении комплексного анализа конкретных ситуаций с целью обеспечения сопоставимости по максимальному количеству факторов. Чем меньше учтенных факторов, тем меньше точность прогноза эффективности инвестиций.

Этапы развития стратегического менеджмента: базисное финансовое планирование, прогнозное финансовое планирование, стратегическое планирование, стратегический менеджмент.

Историки бизнеса обычно выделяют четыре этапа в развитии стратегического менеджмента: бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое планирование и, наконец, стратегический менеджмент. 1. Бюджетирование. В эпоху формирования гигантских корпораций до второй мировой войны специальных служб планирования в компаниях не создавалось. Высшие руководители корпораций регулярно составляли планы развития своего бизнеса, однако формальное планирование ограничивалось лишь составлением ежегодных финансовых смет – бюджетов по статьям расходов на разные цели. Особенностью бюджетно-финансовых методов является их краткосрочный характер и внутренняя направленность, т.е. организация в этом случае рассматривается как закрытая система. 2. Долгосрочное планирование. В 1950-х – начале 1960-х годов характерными условиями работы компаний являлись высокие темпы роста товарных рынков и относительно высокая предсказуемость тенденций развития национального хозяйства. Эти факторы создали условия для развития долгосрочного планирования. Основу метода составляют прогнозы работы фирмы на несколько лет вперед. При этом долгосрочное планирование основывалось на экстраполяции сложившихся в прошлом тенденций развития фирмы. Главная задача менеджеров состояла в выявлении финансовых проблем, создающих препятствие росту фирмы. Этот подход, более известный у нас как метод «планирования от достигнутого», широко использовался в условиях централизованного управления советской экономикой. 3. Стратегическое планирование. В конце 1960-х годов по мере нарастания кризисных явлений и усиления международной конкуренции прогнозы на основе экстраполяции стали расходиться с реальными цифрами. Для преодоления наметившихся недостатков стала развиваться концепция стратегического планирования. В ее основе лежит анализ, как внутренних возможностей организации, так и внешних конкурентных сил и поиск путей использования внешних возможностей с учетом специфики организации. Таким образом, цель стратегического планирования заключается в улучшении реакции предприятия на динамику рынка и поведение конкурентов. 4. Стратегический менеджмент. К 1990-м годам большинство корпораций по всему миру начали переход от стратегического планирования к стратегическому менеджменту. Стратегический менеджмент определяется как комплекс не только стратегических управленческих решений, определяющих долговременное развитие организации, но и конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение внешней среды, которое может повлечь за собой необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку общего направления развития. В отличие от стратегического планирования стратегический менеджмент является действенно ориентированной системой, которая включает в рассмотрение процесса реализации стратегии, а также оценку и контроль. Стратегическое управление означает, что процесс управления должен быть упреждающим, а не реактивным, то есть необходимо воздействовать на события во внешнем окружении, а не просто реагировать на них. В настоящее время выделяются два направления развития стратегического менеджмента. Первое «регулярное стратегическое управление» – состоит из двух взаимодополняющих подсистем: подсистемы анализа и планирования стратегии и подсистемы реализации стратегии. По существу суть этого направления – управление стратегическими возможностями организации. Это направление получило наибольшее распространение в силу того, что более глубоко и полно разработано. Второе направление развития стратегического управления называют «стратегическим управлением в реальном масштабе времени» и связывают с решением неожиданно возникающих стратегических задач. Оно развивается в тех отраслях, где изменения во внешнем окружении настолько непредсказуемы, что требуют немедленной адекватной реакции и организации просто не остается времени на пересмотр своей стратегии. Организация вынуждена одновременно параллельно заниматься уточнением стратегии и решением возникших стратегических задач. Эта система стратегического управления находится в стадии становления.

Базовая модель стратегического менеджмента.

Базовая стратегия уменьшение издержек по А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд предложили несколько иную модель классификации подобных стратегий – пять вариантов подходов к стратегии конкуренции:

• стратегия лидерства по издержкам (снижение издержек, что привлекает большое количество покупателей);

• стратегия широкой дифференциации (придание товарам специфических черт, что привлекает большое число покупателей);

• стратегия оптимальных издержек (большая ценность для покупателей за счет сочетания низких издержек при широкой дифференциации);

• сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на низких издержках (низкие издержки и узкий сегмент покупателей);

• сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на дифференциации продукции (полное удовлетворение требований клиентов из выбранного сегмента).

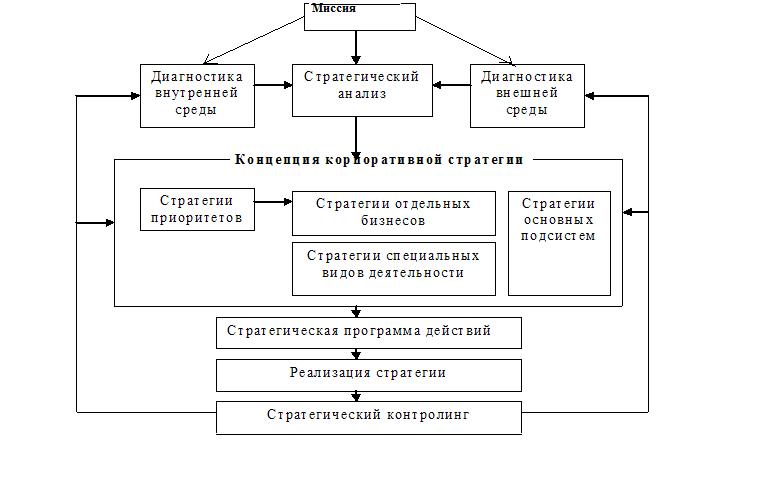

Формулирование стратегии.

Формулирование стратегии – это процесс разработки и определения стратегии, т. е. процесс стратегического планирования. Каждая организация имеет свой специфический подход к формулированию стратегии, но существует и общая последовательность этапов в этом процессе:

1) постановка стратегических целей;

2) анализ организации;

3) анализ внешней среды;

4) установление соответствия между организацией и средой.

Анализ организации, ее потенциала предполагает диагностику ее сильных и слабых сторон в сравнении с другими организациями. Потенциал организации обычно оценивают в таких областях, как маркетинг, финансы, производство, исследования и разработки, человеческие ресурсы, качество управления, структура организации.

Анализ внешней среды предполагает определение возможностей и угроз для организации по всем факторам внешней среды. Для такого анализа необходимо использовать информацию из разнообразных источников.

После завершения анализа внешней среды и предприятия необходимо привести в соответствие его сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами внешней среды. Баланс между средой и организацией устанавливается таким образом, чтобы конкурентные преимущества организации, ее сильные стороны были направлены на реализацию возможностей и устранение угроз внешней среды, а также слабых сторон организации. Рассмотренный метод анализа организации и ее среды называется SWOT– анализ.

Кроме того, для формулирования стратегии, установления соответствия между характеристиками организации и ее внешней среды можно использовать матрицу SWOT.

Для изучения среды может быть применен метод составления ее профиля. Данный метод удобно применять для составления профиля отдельно макроокружения, деловой среды и внутренней среды организации.

Этот метод применяется для оценки относительной значимости для организации отдельных факторов среды. Метод состоит в следующем.

В таблицу профиля среды выписываются отдельные факторы среды. Каждому фактору экспертным путем дается:

1) оценка его важности для отрасли по шкале: 3 – высокое значение;

2 – умеренное значение;

1 – низкое значение;

2) оценка его влияния на организацию по шкале:

3 – сильное влияние;

2 – умеренное влияние; 1 – слабое влияние;

0 – отсутствие влияния;

3) оценка направленности влияния по шкале: + 1 – позитивная направленность;

– 1 – негативная направленность.

Далее все три экспертные оценки перемножаются, и получается интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для организации.

По этой оценке руководство может заключить, какие факторы среды имеют относительно более важное значение для их организации и, следовательно, заслуживают самого серьезного внимания.

Миссия и стратегические цели.

Процесс планирования начинается с постановки целей. Они выполняют организующую, мотивирующую и контролирующую функции. Цель – это желаемое, возможное и необходимое состояние управляемого объекта.

Целевое начало в деятельности организации возникает как отражение целей и интересов различных групп людей, связанных с ее деятельностью. Это интересы собственников, сотрудников организации, ее покупателей, деловых партнеров, местного сообщества и общества в целом.

Организация устанавливает много разнообразных целей. Эти цели различаются по уровням, сферам, периодам времени. Существует четыре основных уровня целей в организации: это миссия, стратегические, тактические и операционные цели. Вершиной в иерархии целей является миссия.

Миссия – основополагающая, уникальная, качественная цель, которая подчеркивает особенности бизнеса фирмы, ее отличие от других фирм в отрасли.

Она раскрывает причину, смысл существования фирмы, ее предназначение. Корпоративная миссия связывает организацию и внешнюю среду, именно там организация ищет свое предназначение. Миссия может определяться кругом удовлетворяемых потребностей; совокупностью потребителей; выпускаемой продукцией; конкурентными преимуществами; технологиями, которые будут использоваться; политикой роста и финансирования; культурой организации, которая определяет взаимоотношения внутри фирмы, требования, предъявляемые к работникам. Многие организации выражают свою миссию через лозунги, например Сара-товстройстекло – «Через качество стекла – к качеству жизни».

Миссия не должна нести в себе конкретные указания относительно того, что, как и в какие сроки следует делать организации. Она задает основные направления движения организации. Конкретные конечные состояния, к которым стремится организация, фиксируются в виде ее целей.

Стратегические цели устанавливаются высшим звеном управления на основе миссии. Это общие долгосрочные цели, определяющие будущее состояние организации в целом. В отличие от миссии они указывают сроки их достижения.

Тактические цели устанавливаются средним и высшим звеном управления для среднего уровня в организации. Они определяют результаты, которых должны достичь основные подразделения организации, чтобы обеспечить реализацию стратегических целей. Таким образом, тактические цели являются средством достижения стратегических целей.

Операционные (производственные) цели устанавливаются низшим и средним звеньями управления для низшего уровня в организации. Они относятся к краткосрочным ориентирам, вытекающим из тактических целей. Это специфические, измеряемые результаты деятельности отделов, рабочих групп, отдельных работников в организации. Являются средством достижения тактических целей.

Организация определяет цели для различных функциональных подразделений (производство, маркетинг, финансы и т. д.); различных результатов деятельности (качество продукции, производительность труда, издержки производства, объем продаж, эффективность и др.).

Основными сферами постановки целей являются: прибыльность, рынки, производительность, продукция, финансовые ресурсы, производственные мощности, исследования и внедрение нововведений, организация (изменение структуры), человеческие ресурсы, социальная ответственность.

Представим схему целей, разрабатываемых японскими компаниями.[1]

1. Базовые цели:

1) объем продаж;

2) темп роста (объема продаж или прибыли);

3) трибыль:

а) размер прибыли;

б) норма прибыли на весь капитал;

в) отношение прибыли к объему продаж;

г) доход на одну акцию;

4) доля рынка;

5) структура капитала;

6) Дивиденды;

7) цена акции;

8) заработная плата работников;

9) уровень качества продукции;

10) базовая политика роста;

11) базовая политика устойчивости;

12) базовая политика извлечения прибыли;

13) базовая политика в отношении социальной ответственности. 2.Оперативные вопросы:

1) задания по добавленной стоимости;

2) задания по производительности труда;

3) инвестиции на 1 работающего;

4) коэффициент оборачиваемости капитала;

5) политика в области снижения издержек.

Стратегические решения.

Понятия стратегических решений

1) отражающие точку зрения руководства, на что должна быть похожа организация и чем она должна заниматься;

2) призванные оказать содействие организации в обеспечении взаимодействия с внешней средой. (Организация постоянно подстраивается под изменяющуюся обстановку.);

3) принимающие также во внимание собственные ресурсы организации и содействующие обеспечению точных соответствий между деловой активностью и имеющимися ресурсами;

4) включающие представление о большом изменении в системе работы организации;

5) чрезвычайно сложные, включающие различные степени неопределенности; они подразумевают, что организация должна делать допущения о предстоящих событиях на основе не очень надежной информации;

6) требующие всестороннего подхода к управлению организацией; удачные стратегические решения предусматривают работу управляющих вне их функциональных зон, а также консультации с другими управляющими, которые, возможно, имеют другие взгляды на перспективную деятельность организации;

7) имеющие дальний прицел; они подразумевают длительные перспективы и имеют долгосрочное значение;

8) причастные к оценкам и ожиданиям ключевых участников компании внутри организации; многие авторы убеждают, что стратегия организации является отражением отношений и мнений влиятельных внутренних участников компании;

9) серьезно воздействующие на ресурсы и оперативную деятельность; они оказывают влияние на ресурсную базу организации и вызывают волны организационных решений более низкого уровня.

Представленные характеристики достаточно ясно показывают, чем отличаются стратегические решения от оперативных. Нижеследующая табл. 2 систематизирует эти отличия.

Принятие стратегических решений не сводится просто к выдвижению, оценке и отбору вариантов. Этот процесс проходит в условиях нестабильности внешней среды, что накладывает определенные ограничения и создает трудности для планирования и повышает опасность риска. Боумен и Эш (1987) приводят следующие соображения, определяющие сложность принятия решений, предопределяющие возникновение недостатков стратегических планов.

• Динамичный характер внешнего окружения быстро обесценивает корпоративные планы многих фирм, за исключением тех случаев, когда они сформулированы в самых общих терминах.

Таблица 2

Отличия стратегических решений от оперативных

Стратегические решения |

Оперативные решения |

По природе долгосрочны |

По природе краткосрочны |

Относятся к предприятию в целом |

Концентрируются на оперативной деятельности предприятия |

Используют информацию, полученную в условиях высокой степени неопределенности и риска |

Используют оперативную информацию, которая, вероятно, более точна |

Результат сложно предугадать |

Проще предсказать результат |

• Информацию невозможно получить в том количестве и того качества, которые требуются для выполнения всестороннего анализа внутреннего и внешнего окружения или для того, чтобы провести исчерпывающее исследование альтернативных стратегий.

• Лица, принимающие решения, в состоянии охватить весьма ограниченную и упрощенную совокупность взаимосвязанных переменных. Фактически они осознанно упрощают сложность проблемы, используя, например, разделение ее на отдельные управляемые части и затем рассматривая их последовательно.

• Систематические формализованные процедуры планирования могут исключить появление радикальных «диссидентских», но потенциально плодотворных идей.

• Там, где корпоративный план составляется специалистами по планированию, рядовые менеджеры (которые должны исполнять его) часто проявляют недовольство относительно решений, в принятии которых они не участвовали. Кроме того, сотрудники плановых отделов часто не имеют доступа к жизненно важной информации, которой владеют рядовые менеджеры.

• Проблемы часто возникают при введении нового процесса корпоративного планирования. Если энергично отстаиваются несколько так называемых универсальных методов управления (например, управление по целям, кружки качества, управление по отклонениям), то при подготовке новой системы планирования; скорее всего, будет уделяться недостаточно внимания как развитию организации, так и развитию методов управления.

Эти соображения могут стать основой для объяснения того факта, что даже в достаточно крупных организациях часто не существует определенных процедур формального стратегического планирования и структур, ответственных за этот процесс. Иногда корпорации определяют границы стратегического планирования, полагая, что распространять его на все сферы деятельности нецелесообразно с точки зрения экономии управленческих ресурсов. Так, например, корпорация McDonald (1989) в своем справочнике по планированию маркетинга полагает, что объем формального планирования определяется степенью диверсификации рынка и размером организации. Небольшие организации, работающие с одним товаром, в меньшей мере применяют методы формального планирования, а большие организации, расширяющие свой рынок, в большей. Многочисленные бесприбыльные, благотворительные, муниципальные и другие подобные организации или не испытывают потребности, или не имеют практики формального стратегического планирования. Но это не означает, что они не рассматривают стратегии собственного развития и не разрабатывают путей их осуществления. Просто они часто действуют ситуативно, разрабатывая для конкретных обстоятельств своего существования во внешней среде ad hoc методы, т.е. методы, которые считаются наиболее приемлемыми для данной организации в данной конкретной обстановке. Однако в государственных организациях, даже узко специализированных в своей деятельности, существуют в высокой степени формализованные системы планирования.

Критерии стратегических решений.

Стратегические решения - принципиальные, жизненно важные решения , связанные с выбором целей фирмы, критериев и путей их достижения, со структурой деятельности и правилами игры, определением политики в основных направлениях хозяйственной деятельности (что и в каких объемах нужно производить), производственно-технологической, кадровой и финансово-экономической политики. Все эти принципы, приоритеты должны быть увязаны в единую стратегию, определяющую выбор направления комплексных действий, которое обеспечит достижение цели фирмы. Такие комплексные решения, определяющие конечный результат, принципы и пути его достижения, пересматриваются сравнительно редко и принимаются верхним уровнем руководства фирмы.

Стратегические решения в новых условиях имеют следующие характеристики: существенно влияют на способность компании приносить прибыль, касаются компании в целом, принимаются высшим исполнительным органом и советом директоров, имеют долгосрочных характер и поэтому принимаются не столь часто, отражают ценности высшего эшелона управления и обязательно согласуются с корпоративной философией и культурой организации. Стратегические решения чрезвычайно сложны и включают различные степени неопределенности.

Стратегические решения: а) По природе долгосрочны; б) Относятся к предприятию в целом; в) Используют информацию, полученную в условиях высокой степени неопределенности и риска; г) Результат сложно предугадать.

Оперативные решения: а) По природе краткосрочны; б) Концентрируются на оперативной деятельности предприятия; в) Используют оперативную информацию, которая, вероятно, более точна; г) Проще предсказать результат.

Задачей руководства организации с точки зрения принятия решений является формирование и направление процесса оптимального использования ресурсов (физических, финансовых, человеческих, информационных) для достижения поставленных целей. В зависимости от того какой аспект процесса потребления ресурсов рассматривается, выделяют оперативные, управленческие , стратегические решения .

Оперативные решения принимаются в сфере распределения ресурсов по функциональным областям (производство, маркетинг, финансы , научно-исследовательские разработки т.д.) и видам продукции.

Управленческие или административные решения связаны со структурированием полномочий и обязанностей персонала, информации, расположением помещений и оборудования, с получением и развитием ресурсов ( финансирование, поиск источников сырья, квалифицированных кадров, обучение персонала, приобретение оборудования).

Стратегические решения связаны с выбором сферы деятельности организации и поиска новых направлений ее развития и направлены на распределение ресурсов по альтернативным товарам и рынкам, с целью создания наибольшего потенциала для достижения поставленных целей.

Классификация стратегий.

1) По сложности: – простые (охватывают один хозяйственный процесс) – сложные (охватывают несколько процессов) 2) По направленности – предпринимательского типа (использование внешних возможностей) – рационалистического типа (использование внутренних резервов) 3) По способу обеспечения конкурентоспособности (по М.Портеру): – лидерство в низких издержках (получение дополнительной прибыли за счет экономии на постоянных затратах) – дифференциация (производство уникальных видов товаров за высокую цену) – фокусирование (обслуживание узкого сегмента потребителей с особыми запросами; на этом сегменте достигается эффект от экономии издержек или максимизации цены) 4) По приоритетности перспективных целей: – Продуктово-рыночная стратегия (ориентация на конкретную продукцию и технологии) – Стратегия маркетинга (гибкое приспособление деятельности фирмы к рыночным условиям) – Конкурентная стратегия (укрепление рыночных позиций) – Стратегия правления набором отраслей (реализация или углубление диверсификации) – Стратегия нововведений (ориентация на создание и/или использование инноваций) – Стратегия капиталовложений (инвестирование и участие в проектах) – Стратегия развития (обеспечение устойчивых темпов развития) – Стратегия поглощения (приобретение акций других компаний) – Стратегия зарубежного инвестирования – Стратегия ориентации на расширение экспортной деятельности 5) По связи с текущей деятельностью фирмы: – Сокращение а) Ликвидация (предельный случай стратегии сокращения, когда организация уже не может вести дальнейший бизнес) б) Сокращение бизнеса (продажа или ликвидация части бизнеса организации) в) «Сбор урожая» (отказ от долгосрочного ведения бизнеса и максимизация дохода от существующего бесперспективного бизнеса) г) Минимизация расходов (поиск возможностей уменьшения издержек и сокращение затрат на неприбыльное производство; носит временный характер) – Концентрированный рост а) Усиление позиций на рынке (стремление завоевать максимальную долю с данным продуктом на данном рынке благодаря активной политике продвижения) б) Развитие рынка (поиск новых рынков для уже производимых продуктов) в) Развитие продукта (производство усовершенствованного продукта и его реализация на уже освоенном рынке) – Интегрированный рост а) Обратная вертикальная интеграция (рост фирмы за счет приобретения (усиления контроля) поставщиков) б) Вперед идущая вертикальная интеграция (приобретение (усиление контроля) структур, находящихся между фирмой и конечными потребителями) – Диверсификационный рост а) Центрированная диверсификация (поиск и использование дополнительных возможностей, заключенных в существующем бизнесе; изменение технологии изготовления освоенного продукта; работа на освоенном рынке) б) Горизонтальная диверсификация (поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, технологически связанной с уже существующей, но требующей новой технологии) – Конгломеративная диверсификация (расширение за счет производства технологически несвязанных с уже производимыми продуктов) 6) По поведению на рынке:

При проведении стратегического планирования руководители организации должны оценить внешнюю и внутреннюю среду, оценить внешние опасности и возможности, внутренние сильные и слабые стороны организации, наличие и величину доступных ресурсов и т.

д. На основании этих оценок руководители делают вывод о том: 1) где в настоящее время находится организация (ее состояние) 2) куда она будет двигаться (направление движения и цель) 3) как организация может попасть из теперешнего положения в ту точку, куда она направляется (способ достижения целей) Таким образом, руководители вырабатывают совокупность стратегических альтернатив, из которых выбирают наиболее привлекательную на основании следующих критериев: – риск (виды и уровень риска) – знание прошлых стратегий (их продолжение или наоборот, отказ от них) – реакция владельцев или акционеров – фактор времени (своевременность реализации той или иной стратегии)

Уровни стратегий фирмы.

Выделяют четыре уровня разработки стратегии (рис. 2.5):

- корпоративный уровень;

- уровень СЗХ (бизнес-стратегии);

- функциональный уровень;

- оперативный уровень (менеджеры низшего уровня).

Рис. 2.5. Уровни разработки стратегии

Разработка стратегии для диверсифицированной компании отличается от аналогичного процесса в компании одиночного бизнеса тем, что в первом случае, кроме трех уровней, присутствует также и корпоративная стратегия, позволяющая объяснить общее направление деятельности компании. Опишем уровни разработки стратегии.

Корпоративная стратегия компании описывает подходы к управлению портфелем СЗХ и описывает действия по достижению позиций путем создания и оптимизации портфеля СЗХ и улучшения конкурентных преимуществ диверсифицированной компании. Для диверсифицированной компании стратегия должна дать больше, чем сумма стратегий СЗХ, в связи с чем, основной задачей на уровне корпорации является формирование эффекта синергизма.

Бизнес-стратегия представляет собой план управления СЗХ. Стратегия одновременно является и стратегией одиночного бизнеса. Элементами бизнес-стратегии являются:

- реакция на изменения в отрасли;

- разработка конкурентной стратегии;

- накопление необходимых знаний и средств производства;

- координация стратегических инициатив;

- решение конкретных стратегических проблем компаний.

Таким образом, бизнес-стратегия – это комплекс мер и подходов, которые целесообразны в определенной конкурентной среде.

Функциональной стратегией называют план управления функциональной единицей в рамках одного подразделения компании (НИОКР, производства, маркетинга, сбыта, финансов, кадров). Как и бизнес-стратегия, функциональная стратегия должна поддерживать корпоративный уровень принятия решений.

Производственная стратегия – это подсистема стратегии, представленная в виде долгосрочной программы действий по реализации концепции создания продукта, которая предусматривает использование и развитие всех производственных мощностей организации в целях достижения стратегического конкурентного преимущества. Постановка целей производственной стратегии осуществляется в соответствии с определенными критериями: затраты на производство продукта, качество производства, качество производственных поставок, соответствие производства спросу.

Стратегия управления персоналом – это подсистема стратегии, представленная в виде долгосрочной программы действий по реализации концепции развития потенциала персонала в целях обеспечения стратегического конкурентного преимущества. Основой создания стратегии является решение вопросов отбора и расстановки кадров, оценки положения человека в организации, формирования системы вознаграждения, создание механизмов повышения квалификации.

Финансовая стратегия – это подсистема общей стратегии, представленная в виде долгосрочной программы действий по реализации концепции использования собственных и привлеченных финансовых ресурсов в целях достижения конкурентного преимущества. Через финансовую стратегию происходит интегрирование всех специализированных стратегий и стратегических позиций в единую корпоративную стратегию. Финансовая стратегия должна содержать сводные стратегические показатели, решения по оптимизации корпоративных финансов, финансово-инвестиционную стратегию. По каждой позиции программа должна содержать цели, стратегические указания и конкретные тактические действия.

Функциональные стратегии взаимно дополняют друг друга. В связи с этим, возможен следующий принцип построения стратегии: выделяется ключевое направление (функция), посредством которого во многом задается процесс разработки других функциональных стратегий, а также общей стратегии в целом.

Оперативная стратегия представляет более детальный подход и служит основанием пирамиды выработки корпоративной стратеги. Оперативная стратегия важна с точки зрения стратегической законченности и содержит принципы руководства ключевыми единицами и конкретные стратегические инициативы.

Необходимым условием эффективного управления является согласование целей и стратегий по вертикали и горизонтали организационной структуры.

Иерархия управления и соответствующие уровни стратегий.

Каждый уровень управления, осуществляя планирование своей деятельности на определенную перспективу, получает входную информацию из плана более высокого уровня данной системы и выдает информацию в качестве исходных данных для составления плана нижеследующего уровня. Задачи планирования:

- обеспечение целенаправленного развития организации;

- перспективная ориентация и раннее распознавание проблем развития;

- координация деятельности структурных подразделений и персонала;

- создание объективной базы для эффективного контроля;

- стимулирование трудовой активности персонала;

- информационное обеспечение работников организации.

Рис.

2.3. Схема соответствия уровней планирования

уровням управления

Рис.

2.3. Схема соответствия уровней планирования

уровням управления

Чтобы при планировании учесть возможные изменения во внешней среде, используют методы прогнозирования. Прогноз – это научное предвидение возможного состояния экономики, общества, организации в будущем. Прогнозирование представляет собой определенную систему вероятностной оценки характера изменений целей и путей развития объекта управления в сопряжении с материальными ресурсами. Прогнозы в бизнесе по сложным социально-экономическим проблемам разрабатываются, как правило, на долгосрочный и среднесрочный периоды. Чаще всего прогнозы используются в стратегическом планировании.

При планировании разрабатывается комплекс мероприятий, который определяет последовательность достижения конкретных целей с учетом наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным звеном. Крупные организации, как правило, планируют сверху вниз. Планирование осуществляется на высшем уровне управления и имеет характер директивы для низовых уровней управления. Высшее звено определяет цели, основные направления и главные хозяйственные задачи развития организации. На последующем уровне они конкретизируются с учетом возможностей следующего нижестоящего уровня. Планирование состоит из отдельных этапов и процедур их реализации, которые находятся в определенной логической связи и осуществляются в постоянно повторяющейся последовательности, образуя на предприятии специфический плановый цикл. Процесс планирования включает три этапа:

· постановку задачи планирования (включает формирование цели и анализ проблемы планирования);

· разработку плана (предусматривает формирование возможных вариантов решения проблемы планирования, прогнозирование возможных последствий их реализации для организации, оценку вариантов и принятие планового решения);

· реализацию планового решения (заключается в доведении решения до исполнителей в виде плановых заданий, нормативов, показателей).

Корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии.

Стратегии по иерархии управления: корпоративная, деловая, функциональная, операционная (линейная).

Корпоративная – состоит в том, как диверсифицированная компания утверждает свои деловые принципы в различных отраслях, а также в действиях и подходах, направленных на улучшение деятельности групп предприятий, в которые диверсифицировалась компания.

Деловая – концентрируется на действиях и подходах, которые связаны с управлением, направленным на обеспечение успешной деятельности в одной специфической сфере бизнеса. Сущность деловой стратегии в том, чтобы показать, как завоевать сильные долгосрочные конкурентные позиции.

Функциональная – относится к плану управления текущей деятельностью отдельного подразделения (НИОКР, производство, маркетинг, распределение, финансы, кадры и т.д.) или ключевого функционального направления внутри определённой сферы деятельности.

Операционная – определяет, как управлять ключевыми организационными звеньями (заводами, отделами продаж, складами), а также как обеспечить выполнение стратегически важных оперативных задач (закупка материалов, управление запасами, ремонт оборудования, транспортировка, проведение рекламной кампании).

Факторы сохранения конкурентных преимуществ.

Конкурентное преимущество (КП) — это положение фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Конкурентные преимущества могут иметь разнообразные формы в зависимости от специфики отрасли, товара и рынка. При определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы потребителей и убедиться в том, что эти преимущества воспринимаются ими как таковые. Иначе может оказаться, например, что предприятие считает себя известным на местном рынке и не тратит средств на рекламу, а потребители не имеют информации об этом предприятии. Такая ситуация характерна для многих российских предприятий.

Главное требование — отличие от конкурентов должно быть реальным, выразительным, существенным.

Отметим, что конкурентные преимущества не являются вечными, они завоевываются и удерживаются только при постоянном совершенствовании всех сфер деятельности, что является трудоемким и, как правило, дорогостоящим процессом. Возможности сохранения конкурентных преимуществ зависят от ряда факторов.

Процесс стратегического управления.

Процесс стратегического менеджмента включает: 1. Определение сферы деятельности и формулирование миссии, т.е. необходимо обозначить цели и д/с перспективы развития (то, что компания собирается делать и чем она хочет стать, в общем смысле является предназначение (миссией) фирмы). 2. Постановка стратегических целей (превращение целей в конкретные направления работы). 3. Разработка стратегии для достижения намеченных целей: - анализ отраслевой конкуренции, - анализ внутренней среды организации, - формирование портфеля стратегий. 4. Реализация стратегий: - формирование культуры организации, - формирование структуры организации. 5. Оценка результатов деятельности, анализ новых направлений, внесение новых корректив и изменений. Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают (или следуют) один из другого. Однако существует устойчивая обратная связь и соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. В этом заключена важная особенность процесса стратегического управления. Схематически процесс стратегического управления изображен на рис. 1.

14. Анализ макросреды.

15. Политическое, экономическое, социокультурное, технологическое окружение фирмы.

16 . Важнейшие факторы и характеристики макросреды применительно к российским компаниям.

17. СТЕП- анализ.

(Все в тексте, не стал членить)

Макросреда включает общие факторы, которые не касаются напрямую краткосрочной деятельности предприятия, но могут влиять на его долгосрочные решения. Стратегическими факторами макросреды считаются такие направления ее развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во-вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия. Изменения макросреды влияют на стратегические позиции предприятия на рынке, воздействуя на элементы микросреды. Поэтому целью анализа макросреды является отслеживание (мониторинг) и анализ тенденций/событий, неподконтрольных предприятию, которые могут повлиять на потенциальную эффективность его стратегии. Поскольку число возможных факторов макросреды достаточно велико, то при анализе макросреды рекомендуется рассмотреть четыре узловых направления, анализ которых получил название PEST (СТЕП)-анализ (по первым буквам английских слов political-legal (политико-правовые), economic (экономические), sociocultural (социокультурные), technological (технологические факторы)). Цель PEST-анализа – отслеживание (мониторинг) изменений макросреды по четырем узловым направлениям (табл. 1) и выяв¬ление тенденций, событий, не подконтрольных предприятию, но оказывающих влияние на результаты принятых стратегических решений. Хотя, безусловно, на деятельность предприятия могут оказывать влияние и другие специфические факторы макросреды. Так, природная среда воздействует на деятельность сельскохозяйственных предприятий, на предприятия строительной индустрии. Политико-правовые факторы: - правительственная стабильность; - налоговая политика и законодательство в этой сфере; - антимонопольное законодательство; - законы по охране природной среды; - регулирование занятости населения; - внешнеэкономическое законодательство; - позиция государства по отношению к иностранному капиталу; - профсоюзы и другие группы давления (политического, экономического и т. п.)

Экономические факторы: - тенденции валового национального продукта; - стадия делового цикла; - процентная ставка и курс национальной валюты; - количество денег в обращении; - уровень инфляции; - уровень безработицы; - контроль над ценами и заработной платой; - цены на энергоресурсы; - инвестиционная политика Социокультурные факторы: - демографическая структура населения; - стиль жизни, обычаи и привычки; - менталитет; - социальная мобильность населения; - активность потребителей

Технологические факторы: - затраты на НИОКР; - из разных источников; - защита интеллектуальной собственности; - государственная политика в области НТП; - новые продукты (скорость обновления, источники идей) Выделяют следующие этапы проведения PEST-анализа: 1. Разрабатывается перечень внешних стратегических факторов, имеющих высокую вероятность реализации и воздействия на функ¬ционирование предприятия. 2. Оценивается значимость (вероятность осуществления) каждого события для данного предприятия путем присвоения ему определенного веса от единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). Сумма весов должна быть равна единице, что обеспечивается нормированием. 3. Дается оценка степени влияния каждого фактора-события на стратегию предприятия по 5-бальной шкале: - «пять» — сильное воздействие, серьезная опасность; - «единица» — отсутствие воздействия, угрозы. 4. Определяются взвешенные оценки путем умножения веса фактора на силу его воздействия и подсчитывается суммарная и взвешенная оценка для данного предприятия. Суммарная оценка указывает на степень готовности предприятия реагировать на текущие и прогнозируемые факторы внеш¬ней среды.

18. Анализ отрасли.

Основные этапы анализа: обзор экономических характеристик отрасли; силы конкуренции и их влияние; анализ движущих сил конкуренции; анализ положения компаний (карта стратегических групп); прогноз возможных шагов конкурентов; определение ключевых факторов успеха (КФУ) отрасли: оценка общей привлекательности отрасли. Цель проведения анализа в отрасли и конкуренции в ней – получить ответы на 7 вопросов. 1. Каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль? Отрасль – группа рынков, чья продукция имеет настолько сходные качества, что борьба идет за одних и тех же покупателей. Обзор основных экономических характеристик: - размер рынка (емкость): небольшие рынки не привлекают новых и сильных крупных конкурентов, - темпы роста рынка (быстрый рост облегчает проникновение на рынок), - излишки или нехватка мощностей: излишние мощности приводят к снижению цены и прибыли, - прибыльность отрасли: если высокая – приток конкурентов, - препятствия для входа или ухода с рынка, - стандартные товары (преимущество покупателей), - быстрые технологические изменения (высокая степень риска), - требования необходимых капиталовложений, - вертикальная интеграция (повышение требования к размерам капитала, снижение конкурентоспособности), - экономия на масштабах производства (кривая опыта), - быстрое обновление ассортимента (снижается ЖЦТ, конкуренты могут выйти вперед). 2. Какие конкурентные силы действуют в отрасли и каково их влияние? При данном анализе используется модель 5 сил Майкла Портера (она является мощным инструментом при систематической диагностике основных конкурентных сил, влияющих на р.). 1 сила – конкуренция в отрасли (соперничество м/у продавцами), конкурентная борьба м/у фирмами может отличаться не только степенью интенсивности, но также принимать различные формы. Конкуренция – динамический процесс; условия конкуренции постоянно меняются в зависимости от действий компаний и их контрдействий, и основной удар перемещается с одних средств конкурентной борьбы на другие. Характеристики: - степень конкуренции, - количество конкурентов, - доля рынка, - характер конкуренции (ценовая, неценовая), - стратегии конкурентов. Факторы, усиливающие конкурентную борьбу: - увеличение количества конкурирующих компаний, выравнивание их размеров и объемов продаж, - замедление роста спроса на продукцию, - снижение цен или иные приемы увеличения объема продаж (речь идет о издержках), - легкость и доступность смены марки товара, - попытки нескольких компаний улучшить свое положение за счет конкурентов, - успешность реализации стратегических действий, - затраты на выход с рынка превышают затраты на продолжение конкурентной борьбы, - большие различия между компаниями (в стратегиях, ресурсах и усилиях стран, где они зарегистрированы), - приобретение крупных игроков другой отрасли одной из компаний (даже слабой) с последующим превращением ее в сильного конкурента, - проникновение на рынок новых конкурентов. 2 сила – угроза прихода новых конкурентов. Потенциальные конкуренты могут быть выявлены в следующих группах фирм: - фирмы, которые могут легко преодолеть барьеры входа, - фирмы, для которых приход на рынок создаст большой синергетический эффект, - фирмы, для которых приход является логическим развитием их стратегии интеграции вперед или назад. Серьезность угрозы со стороны потенциальных конкурентов зависит от высоты барьера входа в отрасль: 1. Экономия на масштабах, 2. Правовая защита, 3. Сила имиджа марки, 4. Необходимый размер капиталовложений, 5. Доступ к каналам сбыта (новичкам приходится «покупать» доступ к сбытовым сетям предоставляя дилерам большие скидки и т.д.) 6. Эффект опыта и преимущество по издержкам (эффект кривой «обучение/опыт» - т.е. снижение с/с продукции происходит благодаря эффекту кривой опыта, новички оказываются в менее благоприятном положении с точки зрения издержек, чем конкуренты с большим опытом производства). 7. Тарифы и нетарифные ограничения (национальные правительства часто устанавливают тарифные и нетарифные барьеры – антидемпинговое законодательство , квоты – для затруднения входы на рынок иностранных фирм). 8. Отсутствие эффекта обучаемости. 3 сила – конкуренты со стороны поставщиков. Данная сила обусловлена тем, что у поставщиков есть возможность повысить цены на свои поставки, снизить качество товаров, или ограничить объемы поставок. Условия, которые дают поставщику большую силу: - группа поставщиков более сконцентрирована, - поставщики не испытывают угрозы со стороны товаров заменителей, - фирма не является для поставщика важным клиентом, - товар является для клиента важным средством производства, *группа поставщиков представляет угрозу интеграции вперед. 4 сила – конкуренция со стороны покупателей. Покупатели могут заставить фирмы снизить цены, потребовать более обширных услуг, более благоприятных условий платежа. Уровень силы покупателей зависит от следующих факторов: 1. Группа клиентов сконцентрирована или объемы их покупок составляют значительную долю продаж поставщиков. 2. Издержки перехода связанные со сменой поставщиков являются значительными. 3. Покупатель обладает исчерпывающей информацией о реальных ценах и издержках поставщика. 4. Товар слабо дифференцирован. 5. Клиент реализует стратегию интеграции назад. 5 сила – влияние на конкуренцию товаров – субститутов (товаров - заменителей). Угроза конкуренции высока, если цена заменителя привлекательна, затраты потребителей на переключение низки и потребители полагают, что заменители по своему качеству равноценны или превосходят исходный товар.

3. Что вызывает изменения в структуре конкурентных сил в отрасли? Движущие силы – силы, которые оказывают наибольшее влияние и определяют характер перемен в отрасли, т.е. основные причины приводящие к изменению условий конкуренции и ситуации в целом. Анализ движущих сил включает: 1) Определение самих движущих сил. 2) Определение степени их влияния на отрасль. Факторы, являющиеся движущими силами: - развитие интернета, - глобализация, - изменение в составе потребителей или появление новых способов использования товаров, - развитие технологий, - введение новых товаров, - маркетинговые инновации, - выход или уход с рынка новых крупных компаний, - изменения в издержках и прибыли, - изменение уровня спроса на стандартные товары или на персонализированные товары, - изменения в государственной политике и законодательстве, - изменение общих ценностей и образа жизни. 4. Какие компании имеют наиболее сильные/слабые конкурентные позиции? Изучение положения на рынке конкурирующих фирм – аналитический прием, который связывает анализ отрасли в целом и оценку положения каждой фирмы в отдельности. Одним из инструментов сравнения конкурентных позиций фирмы в отрасли – карта стратегических групп конкурентов. Стратегическая группа состоит из соперничающих фирм с одинаковым стилем конкурентных активностей и одинаковыми позициями на рынке. Общие черты компаний одной стратегической группы: - схожие стратегии, - одинаковые позиции на рынке, - схожие товары, - каналы распределения, - продажа товаров в одинаковом ценовом качественном диапазоне. Установить стратегическую группу значит определить барьеры, которые определяют одну группу от другой. Алгоритм составления карты стратегических групп: 1) Выбрать размерность, т.е. уровень цены/качества (средний, высокий, низкий); масштаб деятельности (местный, региональный и т.д.); использование каналов распределения (1, несколько, все). 2) На основе предварительного исследования и анализа классифицировать предприятия в соответствии с их заданными характеристиками и нанести фирмы на карту с двумя переменными, используя пары этих различных характеристик. 3) Предприятия со схожими характеристиками объединить в стратегическую группу. 4) Нарисовать окружности вокруг каждой стратегической группы – диаметр пропорционально объему продаж.

Выводы на основе анализа стратегических групп: 1) Фирмы в одной стратегической группе являются более очевидными конкурентами; 2) Фирмы в различных стратегических группах будут иметь разные конкурентные преимущества и потенциальную прибыльность; 3) Изменение рыночных условий может иметь различный эффект для различных стратегических групп; 4) Увеличение числа стратегических групп в отрасли может усиливать конкуренцию. Ошибки, которые нельзя допускать: - обе переменные не должны быть сильно кореллированны (цена/качество), - выбранные переменные должны показывать большие различия в позициях, - переменные не должны быть ни количественными, ни непрерывными величинами, - необходимо составлять несколько карт, в случае, если переменных больше двух.

5. Каков следующий наиболее вероятный стратегический шаг конкурентов? 1) Выявление «+» и «-» сторон конкурентов; 2) Определение стратегии конкурентов (самое общее представление может быть получено достаточно быстро на основе изучения данных об их положении в отрасли, о стратегических целях, а также об их основных подходов к ведению конкурентной борьбы); 3) Определение фирмы, которые будут занимать лидирующее положение в отрасли в будущем (точное определение того какие фирмы будут укреплять, а какие терять свои позиции на рынке, помогает специалистам, разрабатывающим стратегии, предвидеть шаги основных конкурентов в будущем); 4) Прогноз следующих шагов конкурентов (для того чтобы предсказать следующие шаги конкурентов аналитик должен почувствовать ситуацию в фирме-конкуренте, этот процесс может быть достаточно длителен, однако хорошо и полно собранная информация о противнике позволяет предугадать его действия и подготовить контрмеры). Факторы, позволяющие идентифицировать стратегию конкурента: - масштаб конкуренции: местный, региональный, национальный, мультинациональный, глобальный, - стратегическое намерение: лидировать, опередить лидера, войти в пятерку, в десятку, подняться на одну, две ступени, вытеснить или опередить одного из конкурентов (необязательно лидера), сохранить существующее положение, просто выжить, - цели в борьбе за долю рынка: агрессивная экспансия за счет приобретения других фирм и внутреннего роста, удержание существующей доли рынка, темпы роста = темпам роста в отрасли, сокращение доли рынка для достижения краткосрочных целей по прибыли, - конкурентная позиция: становиться сильнее, компания защищена и способна сохранять свои позиции, компания находится в состоянии конкурентной борьбы, компания изменяет позицию на рынке с целью обеспечить свою защиту, - тип стратегий: в основном наступательные, в основном оборонительные, агрессивная стратегия с высоким уровнем риска. Консервативная стратегия следования за кем-то, - конкурентные стратегии: лидерство по издержкам, формирование на рыночной нише, упор на дифференциацию предприятия. 6. Какие факторы являются ключевыми в конкурентной борьбе? Отраслевые ключевые факторы успеха (КФУ) – это общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли. КФУ зависят от экономических и технических характеристик отрасли и используемых в отрасли средств конкурентной борьбы. Необходимо первоначально выделить КФУ в данной отрасли, а затем разработать мероприятия по овладению наиболее важными факторами: 1. В технологиях: - качество проводимых научных исследований, - инновации в производственном процессе, - разработка новых товаров, - использование интернета. 2. В производстве: - низкая себестоимость продукции, - качество продукции, - выгодное месторасположение, - высокая производительность труда, - низкие затраты на дизайн и оформление продукции, - возможность изготовления товаров на заказ. 3. В сбыте: - широкая сеть дистрибьютеров, - наличие собственной розничной сети, - снижение издержек реализации, - быстрая доставка. 4. В маркетинге: - уровень обслуживания, - широкий ассортимент, - привлекательный дизайн, - гарантии покупателей. 5. В сфере профессиональной подготовки: - профессиональный уровень, - дизайнерское мастерство, - инновационный потенциал сотрудников. 6. Организационные возможности: - совершенные информационные системы, - быстрая реакция на изменение рыночной ситуации, - использование интернета, - качественный менеджмент. 7. Прочие: - имидж компании, - низкие издержки, - доброжелательность служащих, контактирующих с потребителями, - патентная защита. 7. Какие перспективы отрасли и ее общая привлекательность? При определении привлекательности отрасли выделяют следующие факторы: 1. Факторы делающие отрасль привлекательной; 2. Факторы делающие отрасль не привлекательной; 3. Особые проблемы отрасли; 4. Перспективы получения прибыли. Грамотный анализ отрасли и конкуренции в ней жизненно необходим для того, чтобы разработать хорошую стратегию. Если в отрасли существует перспектива получения большей прибыли, чем в среднем по отраслям, то отрасль – привлекательна, и наоборот.

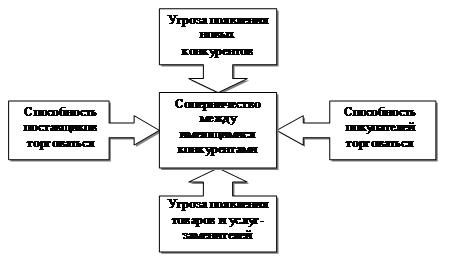

19. Модель сил М.Портера: барьеры вхождения в рынок; степень влияния конкурентов, покупателей, поставщиков; вероятность появления товаров-заменителей.

Анализ проводится для идентификации благоприятных возможностей и опасностей, с которыми может столкнуться компания в отрасли. М. Портер предложил модель «пяти сил», которая аргументирована тем, что чем выше давление со стороны выделенных факторов, тем меньше у компании возможности увеличивать прибыль. Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на эти силы в свою пользу. Пять сил представлены на рис.

Рис. Модель «Пять сил Портера»

Далее представлена характеристика пяти сил модели Портера.

1. Риск входа потенциальных конкурентов создает опасность прибыльности компании. Угроза возможного появления на рынке новых конкурентов зависит от двух факторов:

- реакции существующих конкурентов,

- наличия барьеров для входа в отрасль.

Существует шесть предпосылок, создающих барьеры для входа.

1. Экономия на масштабе формирует абсолютное преимущество по издержкам, что сдерживает вторжение претендентов, вынуждая их либо входить в отрасль в большом масштабе производства, либо заранее согласиться с завышенными издержками.

2. Дифференциация продукта. Отождествление товарной марки с компанией является барьером вторжения: новичкам необходимо преодолеть лояльность потребителей к существующим маркам.

3. Потребность в капитале.

4. Доступ к каналам распределения. Чем более ограничены каналы сбыта, тем тяжелее проникнуть в эту отрасль. Иногда эти препятствия настолько серьезны, что новые участники вынуждены создавать собственные каналы распределения.

5. Политика правительства. Правительство может лимитировать или даже вовсе исключить вторжение в отрасли такими методами, как лицензирование и ограничения в доступе к источникам сырья.

6. Прогноз в отношении реакции существующих в отрасли конкурентов является основанием для принятия решения о вторжении в данную отрасль. Опасениями может служить заведомо враждебное отношение конкурентов, занимающих привилегированное положение.

С точки зрения формирования стратегии определяющим фактором является стадия жизненного цикла отрасли.

2. Соперничество существующих в отрасли компаний возможно по разным параметрам: по цене, качеству, ассортименту. Интенсивность конкуренции зависит от того, насколько активно участники отрасли пытаются изменить эти показатели. Конкуренцию в отрасли усиливают ряд факторов, представленных ниже.

1. Рост количества конкурирующих компаний, выравнивание их по размерам и потенциалу.

2. Замедление спроса на продукцию. Снижение роста вызывает обострение конкуренции, так как компании увеличивают рыночную долю отобрав рынки сбыта у конкурентов.

3. Снижение цен и иные увеличения объемов продаж. Постоянные издержки составляют значительную часть затрат на производство, а недогруженные мощности увеличивают стоимость продукции, так как постоянные затраты распределяются на меньшее количество изделий.

4. Лояльность потребителей к торговой марке. Выделяют три модели отношения клиента к компании:

- - эмоционально-позитивное – клиенты редко переоценивают нужды, считая выбор в пользу конкретной компании оптимальным;

- - индифферентное – клиенты редко переоценивают свои потребительские нужды, основываясь на том, что переориентация на другую компанию сопряжена с нежелательными издержками;

- - оценочно-рациональное – группа в большей степени склонна переоценивать свои возможности и запросы, исходя из таких критериев, как цена продукта, качественные характеристики и уровень сервисного обслуживания.

- 5. Попытки компаний улучшить свое положение на рынке за счет конкурентов. Например, приобретение мелких конкурентов, внедрение новых товаров, увеличение расходов на рекламу.

- 6. Успешность применения стратегических действий. Чем больше преимуществ от реализации некой возможности, тем выше вероятность того, что компании-конкуренты проявят к ним интерес.

- 7. Большие различия между компаниями-участниками – в стратегиях, ресурсной базе и условиях микроокружения.

- 8. Приобретение крупным игроком другой отрасли одной из компаний (даже слабой с последующим превращением ее в сильную).

- 9. Затраты на выход с рынка превышают затраты на продолжение конкурентной борьбы. Чем больше препятствий на пути выхода с рынка, тем сильнее решимость компании остаться и продолжить борьбу, несмотря на невысокий уровень дохода или даже убытки. В результате появляются излишние производственные мощности, что ведет к усилению ценовой конкуренции. Обычно барьеры выхода включают следующие обстоятельства:

- оборудование, которое не имеет альтернатив использования;

- экономическая зависимость от отрасли;

- эмоциональное тяготение к отрасли;

- стратегические взаимоотношения между СЗХ.

Ниже представлена взаимосвязь между описанными факторами конкуренции:

Таблица

Взаимосвязь факторов конкуренции

|

Условия спроса |

||

спад спроса |

рост спроса |

||

Барьеры входа |

высокие |

Большая угроза избытка мощностей и ценовой войны |

Возможности роста цен при ценовом лидерстве и расширении деятельности |

низкие |

Умеренная угроза избытка мощностей и ценовой войны |

Возможности роста цен при ценовом лидерстве и расширении деятельности |

|

Силы конкуренции, действующие на фирму, эволюционируют в течение жизненного цикла отрасли.

3. Возможность покупателей «торговаться».

Степень давления со стороны потребителей зависит:

1) от возможности потребителей диктовать условия поставок;

2) от уровня конкурентной значимости воздействия между компанией и потребителями.

Возможность покупателей «торговаться» представляет угрозу давления на цены из-за потребностей в лучшем качестве или сервисе. При этом под потребителями следует понимать не только конечных потребителей, но и промежуточных. Учитывая данный факт, покупатели наиболее сильны в следующих ситуациях:

- когда поставляющая отрасль состоит из многих малых компаний, а покупателей мало;

- когда покупатели делают закупки в больших количествах;

- когда отрасль зависит от отдельных покупателей в большей части своей деятельности;

- когда промежуточные покупатели получают небольшую прибыль, которая побуждает их снизить издержки, связанные с закупочной деятельностью;

- когда экономически для покупателей приобретения у разных компаний равнозначны;

- когда продукция, предоставляемая отраслью-поставщиком, не влияет на качество товаров и услуг промежуточных покупателей.

4. Возможность поставщиков «торговаться».

Поставщики оказывают давление на участников рынка при заключении сделки, путем увеличения цены или снижения качества товаров. Сила поставщика зависит от следующих факторов:

- способность оказывать давление на потребителя в направлении изменения условий поставок (цены и качества);

- уровень взаимодействия поставщиков и потребителей в отрасли.

Мощное давление со стороны поставщиков в следующих случаях:

- когда продукт имеет мало заменителей, важен для компании;

- когда группа поставщиков не испытывает конкурентного давления, предлагая свою продукцию отрасли;

- когда потребители не являются важными клиентами;

- когда поставщики поставляют такие продукты, что для компаний дорого переключаться с одного вида на другой;

- когда покупающие компании неспособны использовать угрозу вертикальной интеграции назад;

- когда компании обходится дешевле покупка продукции, чем ее производство.

5. Угроза заменяющих продуктов.

Существование полностью заменяющих продуктов формирует конкурентную угрозу, ограничивающую цены компании и ее прибыльность. Товары-заменители представляют угрозу, когда их количество достаточно, цены доступны, потребительские свойства удовлетворительны, а переход к заменителям не сопряжен с чрезмерными расходами. Продуктами-заменителями, которые заслуживают особого внимания с точки зрения стратегии, являются продукты, которые способны обеспечить лучшее соотношение цены и качества по сравнению с имеющимися в отрасли.

Таким образом, эффективность конкурентной стратегии определяется эффективностью защиты компании от влияния пяти факторов, возможностью компенсации конкурентного давления и способностью к созданию устойчивых конкурентных преимуществ.

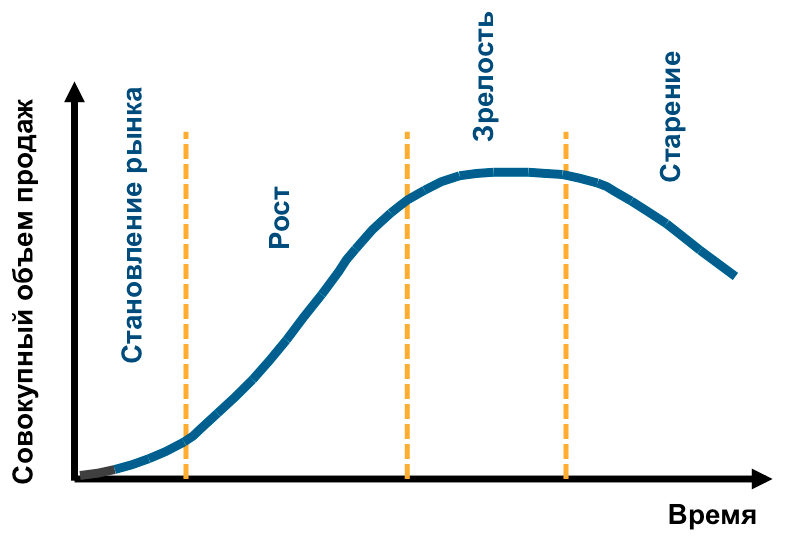

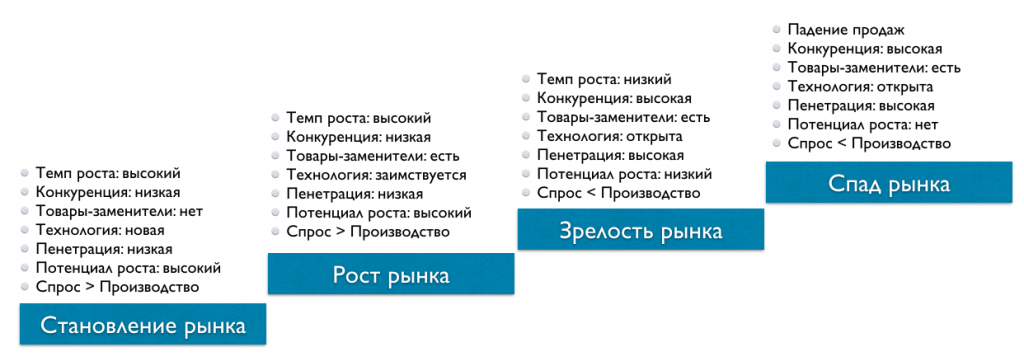

20. Этапы жизненного цикла отрасли.

Модель жизненного цикла отрасли дает четкую характеристику привлекательности рынка на каждой стадии его развития и помогает выбрать правильную маркетинговую стратегию для компании.

Модель жизненного цикла отрасли, используемая на сегодняшний день в стратегическом управлении, была хорошо изложена и описана Майклом Портером в 1980 году. Портер считал, что уровень зрелости рынка оказывает сильное влияние на степень и интенсивность конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли. А значит компания должна кристально точно понимать степень развития отрасли для формирования эффективной стратегии выживания и захвата рынка.

Модель описывает развитие отрасли в виде линии продаж во времени, которая называется кривая жизненного цикла отрасли. По динамике кривой можно выделить 4 стадии зрелости рынка, которые отличаются между собой по продуктовым инновациям.

Часто модель жизненного цикла отрасли путают с концепцией жизненного цикла товара, но это разные теории. Кривая жизненного цикла товара относится только к определенному товару и говорит о его уровне актуальности для рынка. Кривая жизненного цикла отрасли отвечает за актуальность всего рынка, на котором существует множество товарных единиц. Как и товары, отрасли развиваются с течением времени, увеличиваются или уменьшаются в объеме, стагнируют или растут. Только время каждой фазы рынка длится в десятки раз дольше, если сравнивать со сменой этапов кривой жизненного цикла товара.

Выделяют 4 стадии жизненного цикла отрасли: стадия зарождения спроса, стадия роста рынка, стадия зрелости, стадия старения или стадия рыночного спада. Приведем краткую характеристику каждого этапа развития рынка:

Стадия становления отрасли

Характеризуется высокими темпами роста рынка, низким количеством конкурентов, отсутствием угрозы со стороны товаров заменителей, использованием новых технологий, высоким уровнем инвестиций в отрасль и высоким уровнем цен. На стадии становления отрасли пенетрация (% потребления) товара или услуги среди населения мала. Потенциал роста рынка высок.

Стадия роста

Характеризуется укреплением рынка, который продолжает расти, показывая высокие темпы увеличения продаж и прибыли. Конкуренция на стадии роста еще невелика, поэтому компании, оперирующие в отрасли, «пожинают плоды» своих инвестиций. Уровень цен стабилен. Но новые игроки, постепенно заимствуя технологию, начинают входить на рынок. К концу стадии роста пенетрация товара или услуги достигает своего максимума. Потенциал роста рынка высок.

Стадия зрелости рынка

Характеризуется замедлением темпов роста. Конкуренция растет за счет увеличения количества игроков, производственные мощности в отрасли увеличиваются, а предложение начинает превышать уровень спроса. Начинается период развития дифференциации между многочисленными товарами. Уровень цен снижается. Пенетрация товара или услуги среди населения максимальна, растет частота использования.

Стадия старения рынка

Характеризуется снижением динамики продаж и спадом спроса. Компании начинают уходить с рынка или начинаются процессы консолидации. За рыночную долю сохраняют борьбу только сильные игроки.