- •Введение

- •Религия и искусство как составляющие культуры традиционных обществ

- •Актуальные проблемы традиционалистики

- •Борьба традиций: феномен войны в традиционных обществах

- •Скульптор китайской цивилизации: этюд о структуре социогенеза

- •К проблеме системообразующих начал традиционных обществ

- •«Одежда не делает монахом» (об особенностях одеяния монахов Киево-Печерского монастыря)

- •Традиции и обычаи в жизни коренных народов Монгольского Алтая (на примере обычая «Зул барих» – «Зажигания лампады»)

- •Скотоводство населения Мурлинского городища I, поселений Мурлинка II и III

- •К вопросу об освоении Сибири Русским государством в XVII в.

- •Традиции и их роль в становлении византийской и древнерусской христианской культуре

- •Сага «о Торстейне Битом»: попытка прочтения

- •Традиции в развитии российских городов

- •Отряд греческих наемников Кира Младшего как пример «движущегося полиса» (по «Анабасису» Ксенофонта)

- •Образ Ивана Грозного в исторических песнях XVI в.

- •«Великий курфюрст»: оценка личных качеств Фридриха-Вильгельма в историографии

- •Традиция и современность: аспекты взаимодействия

- •Деятельность Союза Воинствующих Безбожников в Тобольском округе Уральской области во второй половине 1920-х гг.

- •Традиционные статусно-ролевые отношения населения Урала конца хiх – начала хх в. И их трансформация под воздействием модернизационных процессов

- •Крестьянская община как элемент традиционного общества в условиях «социалистической» модернизации 1917–1920-х гг.

- •Символ и компьютерные технологии в исследованиях по истории русского традиционного общества

- •Система атеистического воспитания населения Челябинской области и её демонтаж в конце 1980-х гг. (По материалам Объединённого государственного архива Челябинской области)

- •Сезонное распределение браков среди крестьян Тобольской губернии XIX – начала XX вв.

- •Антропология революционной интеллигенции: портрет радикала-народника

- •Либерализм как форма мутации традиционного религиозного общества в историософских построениях в.В. Розанова

- •Традиционная культура как важный компонент системы образования современной Монголии

- •Социально-экономические реформы в Китае: традиционное общество в период современных реформ, плюсы и минусы китайского опыта

- •Информация об авторах

- •Традиционные общества: неизвестное прошлое

- •454080, Г. Челябинск, пр. Ленина, 69

- •454080, Г. Челябинск, пр. Ленина, 69

Сезонное распределение браков среди крестьян Тобольской губернии XIX – начала XX вв.

Одно из новых и перспективных направлений в исследовании истории Сибири – область исторической демографии, ретроспективный анализ демографических процессов и состояний в среде городского и сельского населения Сибири. Современный уровень разработки проблем исторического развития определяет необходимость изучения демографических процессов.

Модель демографического поведения населения, которая оказывала решающее воздействие на воспроизводство населения в России, определялась крестьянством. Его доля в общем населении страны составляла в 1860 г. 83%, в 1917 г. 80% [1, с.160].

Территориальные рамки данного исследования включают Тобольскую губернию. Во второй половине XIX – начале XX в. данная губерния состояла из 12 округов: Туринского, Тарского, Курганского, Ялуторовского, Ишимского, Тюкалинского, Тобольского, Тюменского, Березовского и Сургутского [2, с.10].

Для исследования темы были привлечены метрические книги.

Метрические книги позволяет воспроизвести модель календарного распределения браков среди крестьян за определенные периоды и рассмотреть их особенности.

Используемые архивные материалы находятся в Государственном архиве Тюменской области (далее ГУТО ГА) и в Государственном архиве города Тобольска (далее ГУТО ГА в г. Тобольске), и ранее не привлекались исследователями истории крестьянской семьи.

Метрическая книга (метрики) состоит из трех частей: «о родившихся», «о бракосочетавшихся» и «об умерших».

Для выяснения вопроса мы использовали раздел «о бракосочетавшихся». В данной главе фиксировалось событие бракосочетания, его дата, сословие, имена, отчества, фамилии вступивших в брак, их возраст, место жительства. Указывалось также, каким браком сочетался вступивший в брак – первым, вторым или третьим (более трех раз вступать в брак, согласно церковным установлениям было запрещено). До середины 80-х гг. XIX в. записывалось имя вступившего в брак, затем сословие, имя, отчество и фамилия, место жительства его (или ее) отца. Ниже представлена выписка из метрической книги (1863 г.) Градо-Тюменской Михайло-Архангельской церкви, части второй: о бракосочетавшихся (табл. 1) [3].

Таблица 1

Выписка из метрической книги

Месяц день |

Звание, имя, отчества, фамилия жениха |

Звание, имя, отчество,фамилия невесты |

Лета жениха |

Лета невесты |

Каким браком |

Кто совершил таинство |

Кто проучительствовал |

12 октября |

Крестьянин Григорий Гаврилов Лаптев |

Васса Панченко |

24 |

20 |

Жених первым, невеста девица |

Священник (подпись) |

Крестьянин (подписи) |

Метрические книги как источник давно известны исследователям, но слабо ими использовались в силу нескольких причин. Одна из главных – невозможность отработать «вручную» большие массивы информации, содержащиеся в данном источнике. Как отмечает А.Н. Сагайдачный: «…до недавнего времени метрические книги были невостребованным источником, богатейшие возможности которого стали доступны только сегодня, благодаря современным компьютерным технологиям» [4, с.45].

Для систематизации полученных данных был применен «временной динамический анализ», который позволил выявить тенденцию сезонного распределения браков. Были удалены случайные колебания – тренды, которые могли бы повлиять на тенденцию распределения браков, что позволило более точно и достоверно определить сезонное распределение браков [5, с.34].

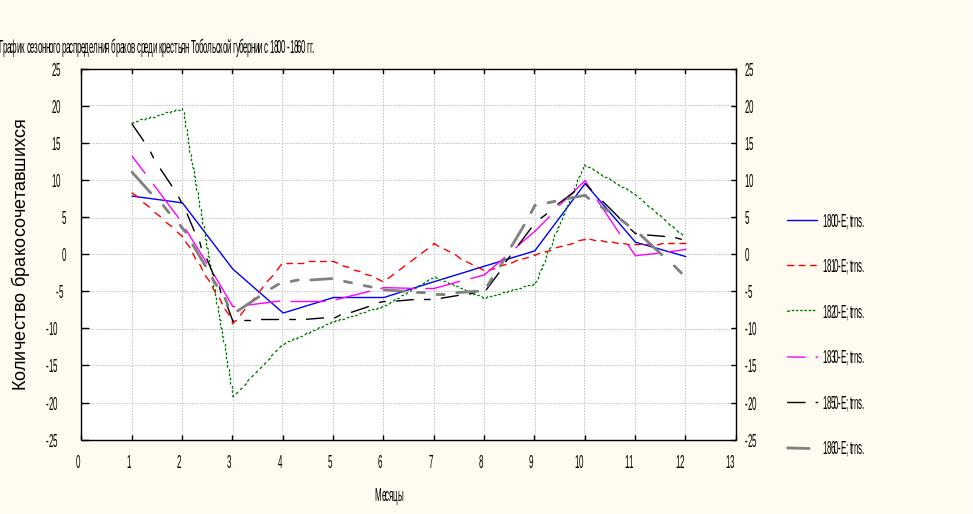

Установлено, что основное количество крестьянских свадеб в Тобольской губернии (как, впрочем, и по всей Западной Сибири) приходилось на два периода: 1) зимний (январь– февраль); 2) осенний (октябрь – ноябрь). На графике такая тенденция четко прослеживается (рис.1) [6].

Рис.1

Такое распределение браков было связано с несколькими причинами: 1)хозяйственными особенностями региона; 2) высокой ролью религиозного фактора [7, с.79].

Зимнее время свадеб длилось от Рождества (25 декабря) до масленицы (конец февраля – началю марта). Предшествовавшие Великому посту зимние бракосочетания были удобны, так как: 1) продажа хлеба и мяса давала к этому времени денежные средства; 2) заканчивались осенние хозяйственные работы; 3) к новому хозяйственному сезону в дом приходила молодая работница или работник; 5) в осенний период заканчивались основные уборочные работы, появлялись припасы и свободное время для гуляний. Также можно отметить и специфический образ жизни крестьянства, стрежень которого составляла хозяйственная деятельность, сезонное распределение рабочего и реакционного времени. Традиция заключать браки зимой была связана и с биологическим фактором. По наблюдению врачей и священников, свадьбы, заключенные в январе – феврале, приносили самых здоровых детей осеннего рождения. Осенние свадьбы были менее благоприятны, т.к. рождение детей приходилось на летний период. В этот период роженица и ребенок могли подвергнуться различным инфекционным заболеваниям [8].

Большую роль в календарном распределении браков играл и религиозный фактор.

Православная церковь запрещала вступать в брак на протяжении четырех постов – Великого (продолжался 48 дней), Рождественского (с 15 ноября по 24 декабря включительно), Петрова (колебался по срокам в мае–июне) и Успенского (1–14 августа). Также запрещено было вступать в брак на протяжении всей масленицы (неделя перед Великим постом) и во время пасхальной недели. Запрет браков существовал накануне и в дни церковных, государственных праздников; в среду, пятницу, воскресенье в течение всего года. В связи с такими запретами наблюдается минимум браков в марте и декабре, и небольшое количество браков в апреле, июне, августе [9]. Многочисленные колебания крестьянских свадеб в феврале объяснялось с календарной нестабильностью Великого поста. Данный пост мог начинаться как в феврале, так и в марте.

Календарное распределение браков среди крестьян Тобольской губернии можно представить как определенный сезонный цикл: в сентябре начиналось время свадеб (с перерывом в декабре в связи с Рождественским постом), достигавшее своего апогея в январе–феврале и замиравшее к началу нового цикла работ в марте–апреле.

На протяжении XIX – начала XX в. сезонное распределение браков среди крестьян подчинялось общим закономерностям и не претерпела коренных изменений. Для подтверждения этого тезиса был применен метод «коэффициента линейной корреляции» (теснота связи между двумя объектами). Значение коэффициента варьируется от 0 до 1 (при 0 согласованность отсутствует, при 1 достигает максимального уровня), т.е. чем больше значение, тем теснее связь между двумя объектами. (Данная таблица составлена с помощью программы «Статистика»).

Таблица 2

Коэффициент корреляции между различными годами, связанные с сезонным распределением браков

|

1800 |

1810 |

1820 |

1830 |

1850 |

1860 |

1800 |

1,00 |

0,75 |

0,90 |

0,92 |

0,93 |

0,79 |

1810 |

0,75 |

1,00 |

0,87 |

0,79 |

0,82 |

0,69 |

1820 |

0,90 |

0,87 |

1,00 |

0,88 |

0,91 |

0,79 |

1830 |

0,92 |

0,79 |

0,88 |

1,00 |

0,99 |

0,91 |

1850 |

0,93 |

0,82 |

0,91 |

0,99 |

1,00 |

0,91 |

1860 |

0,79 |

0,69 |

0,79 |

0,91 |

0,91 |

1,00 |

Как видно из таблицы 2, все объекты имеют согласованность между собой и стремятся к 1. Максимальная связь наблюдается между 1830 и 1850 гг., минимальная – между 1810 и 1860 гг.

Библиографический список

Миронов Б.Н. Социально-экономическая история России/ Б.Н.Миронов. СПБ, 2000. С.160.

Всеобщая перепись населения LXXVIII. Тобольская губерния. СПБ, 1905. С. 10.

Государственный архив Тюменской области (далее ГУТО ГА). Ф. и – 100. Оп. 1. Д. 12. Лл. 15-17.

Сагайдачный А.Н. Демографические процессы в деревне Западной Сибири/ А.Н. Сагайдачный. Новосибирск, 2000. С. 45.

Подробная информация о данном методе исследования изложена в книге Количественные методы в исторических исследованиях. М, 1984. С. 34.

График составлен с помощью метрических книг: ГУТО ГА (Градо-Тюменская Единоверческая церковь – Ф. и – 108. Оп. 1; Градо-Тюменская Спасская церковь – Ф. и – 109. Оп. 1; Вознесенская церковь – Ф. и – 112. Оп. 1; Тюменская Тюремная церковь – Ф. и – 101. Оп. 1; Соборо-Благовещенская – Ф. и – 102. Оп. 1; Тюменское духовное правление – Ф. и – 177. Оп. 1; Михайло-Архангельская – Ф. и – 100. Оп. 1; Тюменская Знаменская церковь – Ф. и – 110. Оп. 2; Градо-Тюменская Крестовоздвиженская церковь – Ф. и – 103. Оп. 1; Государственный архив в г. Тобольске (далее ГУТО ГА в г. Тобольске): Березово-Петропавловская – Ф. и – 114. Оп. 1; Обдорская Васильевская – Ф. и – 699. Оп. 1; Свято-Троицкая – Ф. и – 189. Оп. 1.

Зверев В.А. Дети – отцам замена/ В.А.Зверев. Новосибирск, 1993. С. 79.

Сибирская врачебная газета. 1912. № 2-12; Зверев В.А. Брачный возраст и количество детей у крестьян/ В.А. Зверев // Культурно-бытовые процессы у русских в Сибири. Новосибирск, 1985. С. 34; Морозов С.Д. Демографическое поведение сельского населения Европейской России (к. XIX – н. XX в.)/ С.Д. Морозов // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 101; Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян/ Т.А.Бернштам. СПБ, 2000. С. 89.

Сагайдачный А.Н. Ук. соч. С.132; Зверев В.А. Годовой круг деторождений в селениях Сибири: влияние природы, экономики, религии/ В.А. Зверев // Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 2. С.31-35.

К.А. Мухамеджанов

Челябинский государственный педагогический университет