- •Вопрос 2. Геодезические разбивочные работы: основные и детальные. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру.

- •Вопрос 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.

- •Вопрос 4. Разработка проекта производства геодезич. Разбивоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.

- •Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.

- •Вопрос 7 Высотные инженерно геодезические сети.

- •Вопрос 8. Крупно масштабные инж-топогр съёмки застр. Территорий. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. Основные направления автоматизации крупномасштабных съёмок.

- •Вопрос 9. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при установке технологического оборудование в проектное положение.

- •Вопрос 10 Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки конструкции(струнный, струнно-оптический, оптического визирования, коллиматорный , дифракционный).

- •Вопрос 11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.

- •Вопрос 12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч

- •Вопрос 13. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.

- •Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования

- •Вопрос 16. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений. Объекты контроля, точность, методы и средства измерений

- •Вопрос 17 Порядок проектирования. Выбор методов и средств измерений при контроле осадок и деформаций сооружений.

- •Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.

- •Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.

- •Вопрос 28 Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосн на поверхн и в подзем выработке. Расчет точности тонельной триангуляции, основной и поземной полигонометрии.

- •Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.

- •Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.

- •Вопрос 32. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы гэс. Геодезические работы на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений.

- •Вопрос 32. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру сооружений.

- •Вопрос 34. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Плановое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания планового обоснования.

- •Вопрос 41 Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками)

- •Вопрос 48 Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивения геодезических измерений.

- •Вопрос 49. Технология параметрической версии мнк –уравнивания геод измерений.

- •Вопрос 50. Ско результата измерений и функции измеренных величин.

- •Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.

- •Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.

- •Вопрос 57 Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройства теодолитов типа т2 или т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов.

Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.

Трассирование линейных сооружений - комплекс проектно-изыскательских работ, выполняемых для выбора оптимального положения линейного сооружения на местности.

Трасса - ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности или нанесенная на карте, фотоплане или мод. местности. В плане трассы состоят из прямых участков сопрягающихся между собой горизонтальными кривыми постоянного и переменного радиуса кривизны.Основные элементы трассы: План - ее проекция на горизонтальную плоскость. Продольный профиль - вертикальный разрез по проектируемой линии сооружения. Трасса состоит из линий различного уклона, сопрягающих вертикальными круговыми кривыми. Для характеристики местности около трассы строят поперечные профиля. Категории трассы: По топоусловиям прохождения, трассы подразделяются на: 1.долинная (проходят по одной из трасс долины реки; имеет опасный характер: оползни, очень слабые грунты, много мостовых переходов); 2. водораздельная (проходят по самым высоким точкам водораздела; дост. – геология благоприятна, недост.- много поворотов); 3. косогорная (располагается по склонам гор, геология неблагоприятна- много осыпей); 4. поперечно-водораздельная (пересекают долины рек и водоразделы(строят редко); недост.- много топей мостовых переходов, затяжных уклонов, серпантинов). Трассирование - это комплекс инженерно-изыскательских работ по выбору трассы, отвечающей всем требованиям техническим условий и требующей наименьших затрат на ее возведение и эксплуатацию. Методы трассирования: Камеральное трассирование (по топокартам) лин. сооруж. производится при технико-экономических и технических изысканиях с целью выбора основного направления и вариантов трассы. В зависимости от условий местности камерал. трассирование определяется контурными препятствиями (в равнинной местности) или построением линии предельного допустимого уклона (в горной местности). 1. На равнинной местности трассу прокладывают от одного контурного препятствия к другому по прямой. Вершину углов поворота выбирают посередине препятствия (10-20˚). 2. На участках с горным рельефом трассирование ведется напряженным ходом (ход раствором циркуля), т.е. в котором линии имеют предельный уклон трассирования. Приходиться значительно удлинять трассу, происходит развитие проектной линии. l=hсеч/imp*1/M, где l – допустимое расстояние между горизонталями (заложения) в ходе раствор циркуля; hсеч – высота сечения рельефа на карте; imp – предельный уклон трассирования; M – масштаб карты. Полевое трассирование - если трасса выбирается непосредственно на местности. Включает следующие виды работ:1. вынос проекта трассы в натуру. Вешение линии; 2. определение углов поворота по трассе; 3. Линейные измерения, разбивка пикетажа, ведение пикет. журнала; 4. разбивка круговых и переходных кривых; 5. Нивелирование трассы, закладка реперов; 6. закрепление трассы; 7. привязка трассы к пунктам ГГС; 8. съемка в крупных масштабах строй площадок под инженерные сооружения и площадок переходов через препятствия; 9. Обработка измерений, составление профилей.

Беспикетный метод полевого трассирования. Широко применяется в пересеч, и горной местности. Приборы: эл. тахеометры. Суть БМ заключается в том, что на местности разбивают только рельефные и контурные плюсовые точки. По измеренным дальномером расстояниям м/у точками подсчитывают их пикетажные значения. На планы и продольные профили пикеты наносят камерально, а их черные отметки определяется путем интерполирования м/у ближайшими плюсовыми точками. Разбивка круговых кривых. На углах поворота трасс дорог, трубопроводов, каналов производят вставки кривых и пересчет по ним пикетажа. В качестве таких кривых обычно применяют дуги окружностей больших радиусов (круг, кривые). На дорожных трассах прямые участки и круг, кривые дополнительно сопрягаются переходными кривыми переменного радиуса. Элементы круговых кривых: Q - угол поворота, определяемый в натуре; R - радиус кривой, назначаемый в зависимости от условий местности и категории линии; Т - длина касательных, называемая тангенсом; К - длина кривой; Б - длина биссектрисы; D - величина домера. Начало и конец кривой получают откладывая от ВУ величину Т. Кривые радиусом R> 500 разбивают через 20 м; кривые с R=500 -10 м; кривые с R<500 - 5 м. D=2T-K ; T=Rtg Q/2 ; K=R*(π*Q/1800) ; B=R/ (cos(Q/2)) -R

П о

пикетажу: ПКНК = ПКВУ – Т; ПККК = ПКВУ +

Т; ПКСК = ПКНК + К/2. Контроль: ПК ККК=ПК

ВУ+Т- Д, ПК СКК=ПК ККК- К/2. Детальную

разбивку круговой кривой выполняют

одним из способов: 1. способ прямоугольных

координат (разбивка выполняется от

начала до конца трассы); 2. способ хорд;

3. способ углов. План

трассы

составляют

в М 1:5000 или 1: 10000 по коорд. углов поворота

или по азимутам и длинам сторон. Кроме

ситуации, снятой вдоль трассы на план

наносят знаки крепления трассы,

установленные реперы, начало и конец

кривых, километры и характерные пикеты.

На закруглениях подписывают элементы

кривых, на прямых вставках - их длину и

дирекционный угол или румб. Составление

продольного

профиля.

На

пройденные участки трассы составляют

продольные профили в гориз. М 1:5000 или

1:10000 и вертик. в 10 раз крупнее. Для

подземных коммуникаций назначают М

1:2000 - 1:1000. На профиль наносят примерное

положение проектной линии, которое

впоследствии уточняется. В характерных

местах строят поперечные профили в М

1:100. Данные на продольном профиле

размещают в отдельных графах,

называемых сеткой профиля. Составление

продольного профиля

начинают с нанесения пикетов и плюсовых

точек и расстояний м/у ними (пикетажа

трассы). Высоты точек земли выписывают

с округлением до см

и

в принятом вертикальном М откладывают

по ординатам от линии условного горизонта.

Намеченные на ординатах точки соединяют

ломаной линией, являющейся продольным

профилем местности по оси сооружения

(«черным профилем»). Горизонтальные

кривые условно показывают в графе

профиля дугами. На каждой кривой

подписывают пикетаж начала и конца, а

также ее основные элементы. На прямых

участках указывают длину и азимут или

румб. Проектные отметки вычисляют до

см

и

подписывают в соотвующей графе профиля.

По проектным высотам вычерчивают

проектную (красную) линию и вычисляют

рабочие отметки трассы как разность

м/у проектными высотами и высотами земли

пикетных и плюсовых точек. Точки

пересечения в профиле линии местности

с проектной линией называют точками

нулевых работ, находятся

по рабочим отметкам и расстояниям до

пикетных точек методом линейного

интерполирования. Вопрос

6 Плановые инженерно-геодезические

сети. Виды сетей, оценка точности,

измерение углов и линий. Геодезическая

строительная сетка. ИГ

сети плановые и высотные создаются на

территории городов крупных промышленных

комплексов для выполнения

проектно-изыскательских и строительных

работ.

Плановые И.Г.

сети формируются в виде триангуляционных,

полигонометрических, линейно-угловых,

трилатерационных построений и

геодезических строительных сеток, а

также спутниковых геодезических сетей.

Требования

к точности определения координат пунктов

и их плотности очень разнообразны. Это

обуславливается различием задач, которые

решаются при изысканиях, проектировании,

строительстве и эксплуатации инженерных

сооружений.

При

построении ИГС используются пункты

ГГС. Их развитие выполняется от общего

к частному: I

кл – II

кл – III

кл – IV

кл + сети сгущения (1р – 2 разряд). Точность

ГГС рассчитана на обеспечение в единой

ск съёмочных работ до М 1:2000.

Виды

плановых инженерно-геодезических

сетей:ИГС

на территории городов: На

территории городов не строят специальные

ИГС, а строят ГГС по специальным

требованиям с уменьшением длин

сторон. Вид и конфигурации сетей зависят

от формы и размеров города.

1

о

пикетажу: ПКНК = ПКВУ – Т; ПККК = ПКВУ +

Т; ПКСК = ПКНК + К/2. Контроль: ПК ККК=ПК

ВУ+Т- Д, ПК СКК=ПК ККК- К/2. Детальную

разбивку круговой кривой выполняют

одним из способов: 1. способ прямоугольных

координат (разбивка выполняется от

начала до конца трассы); 2. способ хорд;

3. способ углов. План

трассы

составляют

в М 1:5000 или 1: 10000 по коорд. углов поворота

или по азимутам и длинам сторон. Кроме

ситуации, снятой вдоль трассы на план

наносят знаки крепления трассы,

установленные реперы, начало и конец

кривых, километры и характерные пикеты.

На закруглениях подписывают элементы

кривых, на прямых вставках - их длину и

дирекционный угол или румб. Составление

продольного

профиля.

На

пройденные участки трассы составляют

продольные профили в гориз. М 1:5000 или

1:10000 и вертик. в 10 раз крупнее. Для

подземных коммуникаций назначают М

1:2000 - 1:1000. На профиль наносят примерное

положение проектной линии, которое

впоследствии уточняется. В характерных

местах строят поперечные профили в М

1:100. Данные на продольном профиле

размещают в отдельных графах,

называемых сеткой профиля. Составление

продольного профиля

начинают с нанесения пикетов и плюсовых

точек и расстояний м/у ними (пикетажа

трассы). Высоты точек земли выписывают

с округлением до см

и

в принятом вертикальном М откладывают

по ординатам от линии условного горизонта.

Намеченные на ординатах точки соединяют

ломаной линией, являющейся продольным

профилем местности по оси сооружения

(«черным профилем»). Горизонтальные

кривые условно показывают в графе

профиля дугами. На каждой кривой

подписывают пикетаж начала и конца, а

также ее основные элементы. На прямых

участках указывают длину и азимут или

румб. Проектные отметки вычисляют до

см

и

подписывают в соотвующей графе профиля.

По проектным высотам вычерчивают

проектную (красную) линию и вычисляют

рабочие отметки трассы как разность

м/у проектными высотами и высотами земли

пикетных и плюсовых точек. Точки

пересечения в профиле линии местности

с проектной линией называют точками

нулевых работ, находятся

по рабочим отметкам и расстояниям до

пикетных точек методом линейного

интерполирования. Вопрос

6 Плановые инженерно-геодезические

сети. Виды сетей, оценка точности,

измерение углов и линий. Геодезическая

строительная сетка. ИГ

сети плановые и высотные создаются на

территории городов крупных промышленных

комплексов для выполнения

проектно-изыскательских и строительных

работ.

Плановые И.Г.

сети формируются в виде триангуляционных,

полигонометрических, линейно-угловых,

трилатерационных построений и

геодезических строительных сеток, а

также спутниковых геодезических сетей.

Требования

к точности определения координат пунктов

и их плотности очень разнообразны. Это

обуславливается различием задач, которые

решаются при изысканиях, проектировании,

строительстве и эксплуатации инженерных

сооружений.

При

построении ИГС используются пункты

ГГС. Их развитие выполняется от общего

к частному: I

кл – II

кл – III

кл – IV

кл + сети сгущения (1р – 2 разряд). Точность

ГГС рассчитана на обеспечение в единой

ск съёмочных работ до М 1:2000.

Виды

плановых инженерно-геодезических

сетей:ИГС

на территории городов: На

территории городов не строят специальные

ИГС, а строят ГГС по специальным

требованиям с уменьшением длин

сторон. Вид и конфигурации сетей зависят

от формы и размеров города.

1 .

Если территория города имеет вытянутую

форму, то создаётся сеть триангуляции

в виде одной или сдвоенной цепи

треугольников.

2.

Если территория города имеет невытянутую

форму, то создается сеть триангуляции

в виде центральной фигуры.Как правило,

каркас сети строится по триангуляции

II

класса. Дальнейшее сгущение выполняется

вставками пунктов III

и IV

классов, а их сгущение выполняется

полигонометрией 4 класса. 3. На территории

городов широко применяется полигонометрия

4 класса, 1 и 2 разрядов.4. Трилатерация

не нашла широкого применения при

создании ГТС на территории городов, это

объясняется рядом причин:- В треугольнике

трилатерации с тремя измеренными

расстояниями нет дополнительных

измерений, вследствие чего в нем не

возникает ни одного условного уравнения.

Тогда треугольник трилатерации по

своим свойствам равноценен линейной

засечке, не имеющей контроля полевых

измерений;- Сети трилатерации дают не

всегда надёжную ориентировку сторон

сети, что приводит к значительным

поперечным сдвигам пунктов и отрицательно

сказывается на точности сети в целом;

.

Если территория города имеет вытянутую

форму, то создаётся сеть триангуляции

в виде одной или сдвоенной цепи

треугольников.

2.

Если территория города имеет невытянутую

форму, то создается сеть триангуляции

в виде центральной фигуры.Как правило,

каркас сети строится по триангуляции

II

класса. Дальнейшее сгущение выполняется

вставками пунктов III

и IV

классов, а их сгущение выполняется

полигонометрией 4 класса. 3. На территории

городов широко применяется полигонометрия

4 класса, 1 и 2 разрядов.4. Трилатерация

не нашла широкого применения при

создании ГТС на территории городов, это

объясняется рядом причин:- В треугольнике

трилатерации с тремя измеренными

расстояниями нет дополнительных

измерений, вследствие чего в нем не

возникает ни одного условного уравнения.

Тогда треугольник трилатерации по

своим свойствам равноценен линейной

засечке, не имеющей контроля полевых

измерений;- Сети трилатерации дают не

всегда надёжную ориентировку сторон

сети, что приводит к значительным

поперечным сдвигам пунктов и отрицательно

сказывается на точности сети в целом;

- Большое число измерений при

неблагоприятных факторах: колебания

температуры, давления и влажности,

насыщенность территории города

линиями электропередач высокого

напряжения.

Большое число измерений при

неблагоприятных факторах: колебания

температуры, давления и влажности,

насыщенность территории города

линиями электропередач высокого

напряжения.

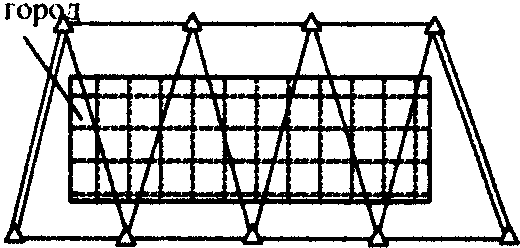

5. Наиболее перспективным на территории городов является создание линейно-угловых сетей, обладающих большими резервами точности определения координат и дирекционных углов, чем сети триангуляции и трилатерации.Если территория площадью больше 25 км2, то обязательно используются пункты ГГС. Если площадь меньше 25 км2, то создаются местные (локальные) сети с привязкой сторон сети к пунктам ГГС.Наиболее типичными построениями при развитии инженерно-геодезических сетей методом триангуляции являются цепи треугольников, центральные системы с дополнительными диагоналями, геодезические четырехугольники, вставки пунктов в треугольники и различные конструкции из этих фигур. Величина средней квадратической ошибки mF функции уравненных элементов сети может быть подсчитана по формуле mf=µ√1/PF где (я — средняя квадратическая ошибка единицы веса; 1/PF -величина, обратная весу функции. С учетом ошибок исходных данных mисх суммарная ошибка m= √ mисх+ mf.. Инженерно-геодезические сети создаются, как правило, в специфических условиях, накладывающих некоторые особые требования к методике и организации угловых и линейных измерений. Особенности угловых измерений в сетях триангуляции, создаваемых на территории городов и промышленных площадок, возникают из-за влияния следующих факторов: а) наличия своеобразного микроклимата, создаваемого за счет выделения в атмосферу промышленными и энергетическими предприятиями тепла, дыма и пыли; изменения режимов теплопроводности, испарения, конденсации водяного пара под воздействием асфальтированной поверхности проездов, железо-бетонных и металлических конструкций; б) наличия многочисленных препятствий для визирного луча, создаваемых строительством высоких зданий, труб и башен; в) резкой разницы в уровнях, на которых располагаются пункты в городах, при наличии коротких сторон; г) вибрации промышленных зданий, на которых располагаются пункты триангуляции. угловых измерений необходимо обеспечивать высокую точность центрирования теодолита. Аналогичные требования следует предъявлять и к установке визированных целей. При коротких сторонах и существенной разности высот наблюдаемых пунктов возникает необходимость учитывать влияние наклон а ос и вращения трубы теодолита . Поправка в горизонтальное направление вычисляется по формуле ∆”=b ctgz t”/2, где b— наклон горизонтальной оси в полуделениях уровня; t”/2- цена полуделения уровня, z-зенитное расстояние направления. При измерении расстояний светодальномерами в городах возникает ряд особенностей, отрицательно влияющих на точность результатов. Неблагоприятные условия для измерения расстояний обусловлены наличием пыли в атмосфере, что ограничивает дальность работы светодальномера, и турбулентностью атмосферы, вызывающей пульсацию светового пучка, в результате чего происходит пульсация сдвига фазы. Для ослабления действия неблагоприятных факторов необходимо принять ряд мер, осуществляемых в процессе рекогносцировки и измерения расстояний: 1) длины линий целесообразно измерять в пасмурные дни, желательно ранней весной или осенью, когда изменения температуры внутри города сглажены; 2) базисные стороны сетей триангуляции следует выбирать так, чтобы между пунктами была одноэтажная застройка; 3) существенное значение имеет подбор типа светодальномера. Наилучшие результаты в городских условиях получаются при применении светодальномеров с фотоэлектрической регистрацией светового потока, с выдачей готового расстояния на электронно-цифровое табло. Измерение расстояний этими светодальномерами особенно облегчается вследствие наличия накопителя. Если на пути светового потока возникает препятствие вследствие движения транспорта и пешеходов, то работа светодальномера-автомата прекращается только на время перекрытия, а затем сразу же возобновляется вновь с использованием всей информации, попадающей в приемное устройство. В городских условиях линии можно измерять светодальномерами и в зимнее время. Для этого необходимо перевозить прибор в нагретом состоянии. Геодезическая строительная сетка является одним из наиболее рациональных видов обоснования разбивочных работ при строительстве комплекса промышленных и гражданских сооружений. Она представляет собой координатную систему из опорных пунктов, расположенных в вершинах квадратов и прямоугольников. Строительная сетка предназначена для выноса в натуру основных осей сооружений. Одновременно строительная сетка служит основой для исполнительных съемок, проводимых в процессе строительства и после его завершения. Пункты строительной сетки являются и высотной основой строительной площадки. Строительная сетка создается для облегчения геодезических работ; она помогает оперативно, с большой точностью вынести на промышленную площадку оси зданий, сооружений, инженерных сетей. Координаты этих объектов при наличии прямолинейной системы застройки и соответствующего ориентирования сторон сетки легко определяются сложением или вычитанием данных, показанных на генеральном плане. Детальная разбивка сетки. После выноса в натуру исходных точек приступают к построению на местности сетки квадратов или прямоугольников с заданными длинами и закреплению этих точек на местности. Существует несколько способов разбивки строительных сеток. Наибольшее распространение получили два: осевой способ и способ редуцирования.