- •Вопрос 2. Геодезические разбивочные работы: основные и детальные. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру.

- •Вопрос 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.

- •Вопрос 4. Разработка проекта производства геодезич. Разбивоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.

- •Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.

- •Вопрос 7 Высотные инженерно геодезические сети.

- •Вопрос 8. Крупно масштабные инж-топогр съёмки застр. Территорий. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. Основные направления автоматизации крупномасштабных съёмок.

- •Вопрос 9. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при установке технологического оборудование в проектное положение.

- •Вопрос 10 Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки конструкции(струнный, струнно-оптический, оптического визирования, коллиматорный , дифракционный).

- •Вопрос 11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.

- •Вопрос 12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч

- •Вопрос 13. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.

- •Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования

- •Вопрос 16. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений. Объекты контроля, точность, методы и средства измерений

- •Вопрос 17 Порядок проектирования. Выбор методов и средств измерений при контроле осадок и деформаций сооружений.

- •Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.

- •Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.

- •Вопрос 28 Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосн на поверхн и в подзем выработке. Расчет точности тонельной триангуляции, основной и поземной полигонометрии.

- •Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.

- •Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.

- •Вопрос 32. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы гэс. Геодезические работы на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений.

- •Вопрос 32. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру сооружений.

- •Вопрос 34. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Плановое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания планового обоснования.

- •Вопрос 41 Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками)

- •Вопрос 48 Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивения геодезических измерений.

- •Вопрос 49. Технология параметрической версии мнк –уравнивания геод измерений.

- •Вопрос 50. Ско результата измерений и функции измеренных величин.

- •Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.

- •Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.

- •Вопрос 57 Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройства теодолитов типа т2 или т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов.

Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.

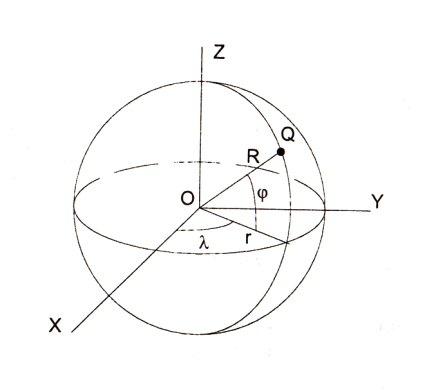

Общеземная ск – это геоцентрическая (земная) система координат. Начало системы – центр масс земли (геоцентр). Ось Z направлена вдоль оси вращения земли к северному полюсу, основная плоскость – это плоскость экватора. Ось Х направлена в точку пересечения экватора с меридианом Гринвича. Ось У дополняет систему до правой.

Референцная CK относится к квазигеоцентру или к центру референц – эллипсоиду Красовского. Эта система не подходит к общеземной системе из-за ошибок ориентирования. Ось Х направлена в точку с координатами B=00, L=00. Ось Z по перпендикуляру к оси Х; Ось У дополняет систему до правой. (X,Y,Z) Несовпадение этих двух систем может достигать 100 м.

Связь

общеземной системы координат с

референцной:

Связь

общеземной системы координат с

референцной:

ОЗЭ

– общеземные координаты. Р – геоцентрические

координаты с началом в центре

референц-эллипсоида. m

– масштабная поправка.

ОЗЭ

– общеземные координаты. Р – геоцентрические

координаты с началом в центре

референц-эллипсоида. m

– масштабная поправка.

![]() - углы поворота вокруг соответствующих

осей. ΔX,ΔY,ΔZ

– поправка за несовпадение центров ОЗЭ

и референц-эллипсоида .Связь

между прямоугольной и сферической

системами:

- углы поворота вокруг соответствующих

осей. ΔX,ΔY,ΔZ

– поправка за несовпадение центров ОЗЭ

и референц-эллипсоида .Связь

между прямоугольной и сферической

системами:

![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() Связь

между прямоугольной и эллипсоидальной

системами:

Связь

между прямоугольной и эллипсоидальной

системами:

![]()

![]()

![]()

![]() Радиус кривизны первого вертикала

Радиус кривизны первого вертикала

![]() Все

спутниковые измерительные системы

(приемники GPS)

при работе используют общеземную систему

координат, а все геодезические измерения

на местности производятся в референцной

системе привязанной к СК – 42 (Россия),

поэтому

обязательно необходимо переходить от

общеземной системы к референцной с.к.

Задачи связи м/у системами решается по

опорным точкам до мм. двух системах

коор-т, если известны расхождения для

опорных точек, то можно найти коор-ты

любой точки на данной территории.

Все

спутниковые измерительные системы

(приемники GPS)

при работе используют общеземную систему

координат, а все геодезические измерения

на местности производятся в референцной

системе привязанной к СК – 42 (Россия),

поэтому

обязательно необходимо переходить от

общеземной системы к референцной с.к.

Задачи связи м/у системами решается по

опорным точкам до мм. двух системах

коор-т, если известны расхождения для

опорных точек, то можно найти коор-ты

любой точки на данной территории.

Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.

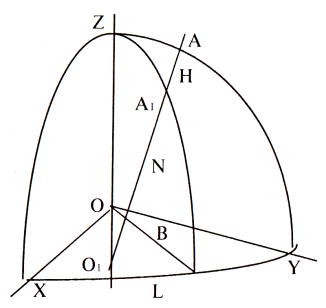

Система

плоских прямоугольных координат

подразумевает наличие какого-либо

закона, связывающего геодезические и

прямоугольные координаты.x=f1(B,L);y=f2(B,L).

С точки зрения

геодезии функции f1

и f2

должны быть такими, чтобы выполнялись

три группы условий:1-я

группа:1.1.

минимальное искажение изображаемых на

плоскости элементов поверхности

эллипсоида1.2. простота и лёгкость

применения проекции и учёта искажений.2-я

группа:2.1.

При переходе на плоскость желательно

вводить поправки только в расстояния.2.2.

графические материалы съёмок сразу

должны получаться в принятой проекции.3-я

группа:3.1.

Число зон должно быть минимальным на

территории государства

3.2. Единообразие

вычислений в различных зонах3.3. Простота

и лёгкость перехода из одной зоны в

другую.С 1930 г. на территории России

применяется проекция

Гаусса-Крюгера,

которая удовлетворяет этим требованиям.

В этой проекции эллипсоид делится на

зоны граничными меридианами (рис. 1);

разность долгот граничных меридианов

Δλ=6º(3º). Меридиан, проходящий посередине

зоны – осевой меридиан. По долготе зоны

совпадают со съемочными трапециями 1

000 000 масштаба. Долгота осевого меридиана

для 60

зоны L0

= 60*n-30,

где n-

№ 60

зоны; а для 30

зоны L0

= 3*к, где к- № 30;

Пример: Коор-ты зоны действительные x=4

120 500м, y=

-95 200м, их недостаток – не понятно где

находиться точка на земле. Поэтому

запишем x

– также, y=2

404 800м, где 2 - № зоны, а 404 800 = -95 200м + 500 000м

т.е. начало передвигаем на 500 км. Эти

коор-ты называются условными. Действительные

коор-ты нужны для редуцирования измеренных

величин на плоскости и перехода от

плоских прям. координат (x,y)

к геодезическим (B,L).

При более крупных масштабах 1: 5000 –

1:1000 съемок небольших территорий местного

характера и искажения на краях зоны

очень большие (доже в 30

зоне, то применяют произвольное (частное)

начало координат. (так, как вблизи осевого

меридиана погрешности min,

а ближе к границе зоны очень большие).

В качестве исходного принимают пункт

городской триангуляции 1 класса,

расположенный посередине города.

Меридиан, проходящий через этот пункт,

принимается за осевой. Так как все пункты

городской опорной геодезической сети

располагаются в непосредственной

близости от осевого меридиана, поэтому

искажения проекции и поправки будут

минимальны и ими пренебрегают.

Следовательно, опорная сеть будет

редуцирована на плоскость с минимальными

искажениями, в большинстве случаев

пренебрегаемыми. Свойства:1

Система

плоских прямоугольных координат

подразумевает наличие какого-либо

закона, связывающего геодезические и

прямоугольные координаты.x=f1(B,L);y=f2(B,L).

С точки зрения

геодезии функции f1

и f2

должны быть такими, чтобы выполнялись

три группы условий:1-я

группа:1.1.

минимальное искажение изображаемых на

плоскости элементов поверхности

эллипсоида1.2. простота и лёгкость

применения проекции и учёта искажений.2-я

группа:2.1.

При переходе на плоскость желательно

вводить поправки только в расстояния.2.2.

графические материалы съёмок сразу

должны получаться в принятой проекции.3-я

группа:3.1.

Число зон должно быть минимальным на

территории государства

3.2. Единообразие

вычислений в различных зонах3.3. Простота

и лёгкость перехода из одной зоны в

другую.С 1930 г. на территории России

применяется проекция

Гаусса-Крюгера,

которая удовлетворяет этим требованиям.

В этой проекции эллипсоид делится на

зоны граничными меридианами (рис. 1);

разность долгот граничных меридианов

Δλ=6º(3º). Меридиан, проходящий посередине

зоны – осевой меридиан. По долготе зоны

совпадают со съемочными трапециями 1

000 000 масштаба. Долгота осевого меридиана

для 60

зоны L0

= 60*n-30,

где n-

№ 60

зоны; а для 30

зоны L0

= 3*к, где к- № 30;

Пример: Коор-ты зоны действительные x=4

120 500м, y=

-95 200м, их недостаток – не понятно где

находиться точка на земле. Поэтому

запишем x

– также, y=2

404 800м, где 2 - № зоны, а 404 800 = -95 200м + 500 000м

т.е. начало передвигаем на 500 км. Эти

коор-ты называются условными. Действительные

коор-ты нужны для редуцирования измеренных

величин на плоскости и перехода от

плоских прям. координат (x,y)

к геодезическим (B,L).

При более крупных масштабах 1: 5000 –

1:1000 съемок небольших территорий местного

характера и искажения на краях зоны

очень большие (доже в 30

зоне, то применяют произвольное (частное)

начало координат. (так, как вблизи осевого

меридиана погрешности min,

а ближе к границе зоны очень большие).

В качестве исходного принимают пункт

городской триангуляции 1 класса,

расположенный посередине города.

Меридиан, проходящий через этот пункт,

принимается за осевой. Так как все пункты

городской опорной геодезической сети

располагаются в непосредственной

близости от осевого меридиана, поэтому

искажения проекции и поправки будут

минимальны и ими пренебрегают.

Следовательно, опорная сеть будет

редуцирована на плоскость с минимальными

искажениями, в большинстве случаев

пренебрегаемыми. Свойства:1 .

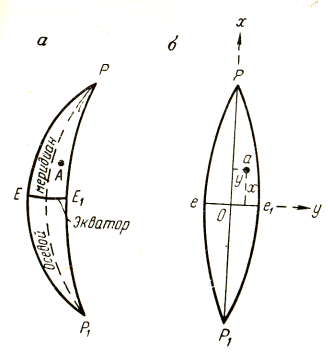

Проекция Гаусса-Крюгера конформна:бесконечно

малый контур на эллипсоиде изображается

подобным ему на плоскости.-угловые

искажения отсутствуют.-масштаб изображения

в каждой точке зависит только от координат

данной точки и не зависит от направления.2.

Осевой меридиан (ось х) и изображение

экватора (ось y)

изображающиеся на эллипсоиде кривыми

(рис. 2 а), изображаются на плоскости

прямыми линиями. (см рис 2 б)3. Осевой

меридиан изображается без искажений.

Достоинства:

1. сравнительная

простота и высокая точность учёта

искажений в пределах шестиградусной

зоны 2. при геод. работах малой точности

(например, развитии съёмочного обоснования

т 1:2000) не нужно учитывать редукцию

направлений. 2. Позволяет упростить

решение всех геодезических задач.Недостатки:

1. Поверхность

шести- и трехградусных зоны изображается

с заметными искажениями.2. Линейные

искажения на краях зон велики, и поэтому

приходится вводить поправки. 3. x,

y

– действительные координаты задают

положение точки только внутри зоны,

чтобы определить координаты точки на

Земле нужно знать номер зоны или долготу

осевого меридиана.

.

Проекция Гаусса-Крюгера конформна:бесконечно

малый контур на эллипсоиде изображается

подобным ему на плоскости.-угловые

искажения отсутствуют.-масштаб изображения

в каждой точке зависит только от координат

данной точки и не зависит от направления.2.

Осевой меридиан (ось х) и изображение

экватора (ось y)

изображающиеся на эллипсоиде кривыми

(рис. 2 а), изображаются на плоскости

прямыми линиями. (см рис 2 б)3. Осевой

меридиан изображается без искажений.

Достоинства:

1. сравнительная

простота и высокая точность учёта

искажений в пределах шестиградусной

зоны 2. при геод. работах малой точности

(например, развитии съёмочного обоснования

т 1:2000) не нужно учитывать редукцию

направлений. 2. Позволяет упростить

решение всех геодезических задач.Недостатки:

1. Поверхность

шести- и трехградусных зоны изображается

с заметными искажениями.2. Линейные

искажения на краях зон велики, и поэтому

приходится вводить поправки. 3. x,

y

– действительные координаты задают

положение точки только внутри зоны,

чтобы определить координаты точки на

Земле нужно знать номер зоны или долготу

осевого меридиана.

Вопрос№55 Метрологическое обеспечение геодезических измерений.

Метрологическое обеспечение – мероприятия, проводимые для достижения единства и достоверности измерений. Оно заключается в установлении и применении правил и норм точности измерений, обеспечение готовности средств измерений к выполнению измерений с заданной точностью. Производственные геодезические измерения выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов (инструкций, наставлений и т.п.), практически регламентирующих индивидуальную аттестацию всех геодезических приборов, допускаемых к измерениям через систему поверок и исследований. Геодезические приборы, изготовленные на заводах в соответствии с требованиями метрологического обеспечения на средства измерений, до выполнения работ должны быть поверены и отъюстированы.Поверкой называют установление пригодности средств измерений к использованию. В геодезии под поверкой понимают исследование, компарирование, выполнение полевых поверок и юстировку средств измерений. Метрологическая поверка геодезических приборов выполняется по специальной научно-технической документации, утверждённой головной или базовой метрологической организацией, лицами, прошедшими спец. обучение, под руководством главного метролога организации или учреждения. Результаты поверки фиксируются в журнале или свидетельстве. Обычно выполняют поверки: первичную (по получению прибора с завода), периодическую (перед началом геодезических работ в сезоне), послеремонтную. Также производят рабочие поверки и исследования геодез. приборов, описанные в инструкциях и других нормативных документах. Периодическая поверка средств измерений должна проводиться по календарному графику, составленному на предприятии (в организации). С точки зрения метрологического обслуживания следует выделить несколько уровней периодической поверки геодезич. приборов: межсезонная поверка (проводится в профилактических целях в межсезонный период); текущая периодическая поверка (проводится перед выездом на полевые работы, её результаты документально прикладываются к материалам полевых работ и сдаются в виде ведомостей и сводок отделу технического контроля); внеочередная поверка (после длительной транспортировки в тяжёлых условиях или иных, не свойственных эксплуатации нагрузок); частичная технологическая поверка (контроль сохранения основных геометрических условий проводится на каждом пункте (объекте) после переезда на него, а также ежедневно перед началом наблюдений). На каждый прибор, прошедший ведомственную поверку, выдается документ. Для этой цели применяют паспорт (или формуляр) и аттестат. В паспорте (формуляре) отражают данные о состоянии прибора в эксплуатации, результаты ремонта и периодической поверки. Аттестат – разовый документ, содержащий технические данные по результатам поверки прибора.Поверка может выполняться в специально оборудованных лабораторных помещениях или на рабочих местах. Для обеспечения нормальных условий проведения измерений необходимо соблюдение целого ряда требований для исключения всевозможных внешних воздействий в рабочем пространстве. Т.е. перечисленные ниже характеристики находились в норме: а) температура воздуха, б) относительная влажность воздуха, в) атмосферное давление, г) вибрация, д) освещенность, е) уровень шума.Поверяемое изделие должно быть помещено в рабочее пространство за 2 часа до начала измерений, образцовое средство измерений – за 24 часа.При подготовке и проведении измерений рекомендуется соблюдать следующие правила: 1) установка, монтаж и размещение оборудования должно проводится так, чтобы было исключено их взаимное влияние; 2) контрольно-измерительные приборы располагают с учётом удобства управления ими; 3) должны быть предусмотрены меры по технике безопасности и производственной санитарии; 4) измерения производят по заранее разработанной программе, строго соблюдая порядок выполнения измерительных операций; 5) необходимо избегать перерывов во время начатой серии измерений (для исключения систематических погрешностей); 6) если появляются сомнения в правильности полученных результатов, то измерения необходимо повторить; 7) в журнале наблюдений не допускать исправлений.Нестандартизованные средства измерений узковедомственного назначения, а также средства измерений, не предназначенные для серийного или массового производства, подлежат индивидуальной поверке или метрологической аттестации. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений установлен методическими указаниями МУ 8.7-77, разработанными Госстандартом. В метрологии известны следующие основные методы поверки: непосредственное сличение проверяемого средства измерений с образцовым средством измерений того же вида; сличение поверяемого средства измерений с образцовым средством измерений с помощью компаратора; прямое измерение поверяемым измерительным прибором величины, воспроизводимой образцовым средством измерения; прямое измерение образцовым средством величины, воспроизведенной поверяемой мерой; косвенные измерения величины, воспроизводимой мерой или измеряемой прибором, подвергаемым поверке. К метрологическим характеристикам теодолитов, подлежащим контролю в процессе поверки, следует отнести: погрешность измерения горизонтальных и вертикальных углов, погрешности диаметров горизонтального круга, цена деления окулярного микрометра, рен отсчетного устройства горизонтального и вертикального кругов, погрешность за ход фокусирующей линзы, эксцентриситет вертикального круга, колимац. погрешность, место нуля вертикального круга. К метрологическим характеристикам нивелиров, подлежащим контролю в процессе поверки, следует отнести: цена деления шкалы оптического микрометра, угол i, погрешность в превышениях, вызванная неправильной работой фокусирующего устройства, работа компенсатора, погрешность превышения на станции, погрешность превышения на 1 км хода.

Вопрос 56 Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов. Выбор конструкции центра, места и способа его закладки. Особенности конструирования знаков для специальных инженерно-геодезических сетей.

К

основным причинам

смещения геодезических пунктов можно

отнести экзогенные, эндогенные и

техногенные процессы. Экзогенные

процессы

изменяют гидротермический режим грунта.

Наиболее существенно влияет на

геодезические центры процесс пучения.

В мягкий грунт заложен стандартный

центр на небольшую глубину, в промерзающую

толщу грунта. Под влиянием отрицательных

температур воздуха грунт постепенно

начинает промерзать. Увеличиваясь в

объеме, промерзающий грунт несколько

приподнимается (пучится), а так как

труба центра смерзается с грунтом, то

под действием этих касательных сил,

приложенных к боковым стенкам, начинается

процесс поднятия центра. обратном

процессе — оттаивании — под основание

монолита частично попадает (подтекает)

грунт с боков монолита. В итоге, после

того как грунт принимает положительную

температуру, монолит не встает на прежнее

место.Эндогенные

процессы

обычно распространяются на значительные

территории, вызывают либо медленные,

либо резкие (сейсмические) нарушения в

положении земной поверхности. Медленные

проявления эндогенных сил практически

безвредны для инженерных сооружений.

Но система геодезических и особенно

высотных пунктов, расположенных на

активных участках земной поверхности,

при этом изменяет свои отметки. Техногенные

процессы

обусловлены инженерной деятельностью

человека. Интенсивные откачки грунтовых

и подземных вод, добыча полезных

ископаемых, строительство тоннелей

(метро) и тяжелых (высотных) сооружений,

сотрясения сооружений и грунтов от

работы машин и механизмов, а также

от движения транспорта – ведут к

опусканию земной поверхности.При

выборе места

установки знака нужно обеспечивать не

только выгоднейшие условия прохождения

визирного луча, выдерживать в требуемых

пределах длины примыкающих к пункту

сторон или условия

привязки к реперу, но и обращать внимание

на условия оттока от знака поверхностных

вод, на положение уровня грунтовых вод,

на минеральный состав грунта. Геодезические

центры и реперы целесообразно

устанавливать непосредственно на скале.

В мягких сезоннопромерзающих грунтах

выгоднейшими местами для закладки

геодезических пунктов являются сухие,

возвышенные, задернованные участки,

сложенные песчаными или супесчаными

грунтами. В условиях вечномерзлых

грунтов наилучшими следует считать

участки, где в наименьшей степени

нарушается температурный режим грунта.

Такими участками являются места с малой

мощностью деятельного слоя, с толстым

моховым покровом, имеющие северную

экспозицию склона.Тяжелые знаки с

пилоном преимущественно устанавливают

на пунктах государственных сетей

триангуляции, трилатерации,

полигонометрии, расположенных в местах,

куда доставка готового знака или

материалов для его изготовления не

сопряжена с большими трудностями. Центр

с металлической, трубой наиболее

целесообразно применять в труднодоступных,

необжитых районах, поскольку вес их

заметно меньше, до и пучению они

подвержены в меньшей степени.Способы

закладки

грунтовых центров и реперов: в котлован

(выровнять дно котлована или, что

лучше, сделать небольшую подливку из

цементного раствора и на нее установить

монолит.), в буровую скважину,

протаиванием (размораживание грунта

ведется при помощи специальных

паровых установок. Из парового котла

пар по шлангу поступает в паровую иглу

(металлическую трубку с отверстиями на

конце для выхода пара). Паровая игла

ставится вертикально в месте закладки

знака; в нее пускают пар, она разогревает

грунт и медленно погружается в толщу

породы. После того как игла достигла

требуемой глубины, ее постепенно с

остановками поднимают я этим увеличивают

диаметр размороженного участка грунта.

За 2 ч можно разморозить столб грунта

диаметром 30—40 см на глубину около 3 м),

завинчиванием (Применяется в торфяных

грунтах и сыпучих песках. Труба

геодезического знака, состоящая из

одного целого отрезка и снабженная с

нижнего конца спиралью, погружается в

грунт вращением. Трубу вращают при

помощи закрепляемого на ней замка.

Завинчивание знака в торфяном грунте

не составляет большого труда, значительно

трудней завернуть якорь знака в

минеральный грунт, особенно если этот

грунт обладает большой плотностью. В

таком случае, для облегчения завинчивания,

можно прибегнуть к предварительному

бурению скважины). Особенности

знаков.

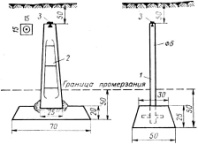

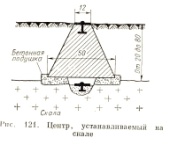

В

скале делают небольшое углубление, в

котором цементируют марку; над маркой

на бетонной подушке устанавливают

бетонный монолит в виде усеченной

четырехгранной пирамиды; высота монолита

назначается такой, чтобы марка,

вбетонированная в его верхнее основание,

оказалась на уровне поверхности земли

(рис. 121). Верхняя и нижняя марки должны

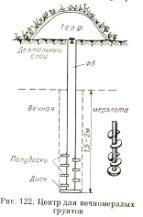

находиться на одной вертикали.Знак

состоит (рис 122) из металлической трубы

диаметром 6 см, в верхнем срезе которой

закреплена марка, а к нижнему концу

приварены диск и несколько полудискоа

в для увеличения поверхности смерзания

грунта со знаком. Верхняя часть на

поверхности а нижняя погружена 5—2 м.

Устанавливают бурением или протаиванием.

Смерзшийся с грунтом нижний конец трубы

образует прочный якорь.Эти знаки (рис.

123). либо шускают в подготовленную буровую

скважину, где и бетонируют, тли

устанавливают на требуемую глубину

завинчиванием.

основным причинам

смещения геодезических пунктов можно

отнести экзогенные, эндогенные и

техногенные процессы. Экзогенные

процессы

изменяют гидротермический режим грунта.

Наиболее существенно влияет на

геодезические центры процесс пучения.

В мягкий грунт заложен стандартный

центр на небольшую глубину, в промерзающую

толщу грунта. Под влиянием отрицательных

температур воздуха грунт постепенно

начинает промерзать. Увеличиваясь в

объеме, промерзающий грунт несколько

приподнимается (пучится), а так как

труба центра смерзается с грунтом, то

под действием этих касательных сил,

приложенных к боковым стенкам, начинается

процесс поднятия центра. обратном

процессе — оттаивании — под основание

монолита частично попадает (подтекает)

грунт с боков монолита. В итоге, после

того как грунт принимает положительную

температуру, монолит не встает на прежнее

место.Эндогенные

процессы

обычно распространяются на значительные

территории, вызывают либо медленные,

либо резкие (сейсмические) нарушения в

положении земной поверхности. Медленные

проявления эндогенных сил практически

безвредны для инженерных сооружений.

Но система геодезических и особенно

высотных пунктов, расположенных на

активных участках земной поверхности,

при этом изменяет свои отметки. Техногенные

процессы

обусловлены инженерной деятельностью

человека. Интенсивные откачки грунтовых

и подземных вод, добыча полезных

ископаемых, строительство тоннелей

(метро) и тяжелых (высотных) сооружений,

сотрясения сооружений и грунтов от

работы машин и механизмов, а также

от движения транспорта – ведут к

опусканию земной поверхности.При

выборе места

установки знака нужно обеспечивать не

только выгоднейшие условия прохождения

визирного луча, выдерживать в требуемых

пределах длины примыкающих к пункту

сторон или условия

привязки к реперу, но и обращать внимание

на условия оттока от знака поверхностных

вод, на положение уровня грунтовых вод,

на минеральный состав грунта. Геодезические

центры и реперы целесообразно

устанавливать непосредственно на скале.

В мягких сезоннопромерзающих грунтах

выгоднейшими местами для закладки

геодезических пунктов являются сухие,

возвышенные, задернованные участки,

сложенные песчаными или супесчаными

грунтами. В условиях вечномерзлых

грунтов наилучшими следует считать

участки, где в наименьшей степени

нарушается температурный режим грунта.

Такими участками являются места с малой

мощностью деятельного слоя, с толстым

моховым покровом, имеющие северную

экспозицию склона.Тяжелые знаки с

пилоном преимущественно устанавливают

на пунктах государственных сетей

триангуляции, трилатерации,

полигонометрии, расположенных в местах,

куда доставка готового знака или

материалов для его изготовления не

сопряжена с большими трудностями. Центр

с металлической, трубой наиболее

целесообразно применять в труднодоступных,

необжитых районах, поскольку вес их

заметно меньше, до и пучению они

подвержены в меньшей степени.Способы

закладки

грунтовых центров и реперов: в котлован

(выровнять дно котлована или, что

лучше, сделать небольшую подливку из

цементного раствора и на нее установить

монолит.), в буровую скважину,

протаиванием (размораживание грунта

ведется при помощи специальных

паровых установок. Из парового котла

пар по шлангу поступает в паровую иглу

(металлическую трубку с отверстиями на

конце для выхода пара). Паровая игла

ставится вертикально в месте закладки

знака; в нее пускают пар, она разогревает

грунт и медленно погружается в толщу

породы. После того как игла достигла

требуемой глубины, ее постепенно с

остановками поднимают я этим увеличивают

диаметр размороженного участка грунта.

За 2 ч можно разморозить столб грунта

диаметром 30—40 см на глубину около 3 м),

завинчиванием (Применяется в торфяных

грунтах и сыпучих песках. Труба

геодезического знака, состоящая из

одного целого отрезка и снабженная с

нижнего конца спиралью, погружается в

грунт вращением. Трубу вращают при

помощи закрепляемого на ней замка.

Завинчивание знака в торфяном грунте

не составляет большого труда, значительно

трудней завернуть якорь знака в

минеральный грунт, особенно если этот

грунт обладает большой плотностью. В

таком случае, для облегчения завинчивания,

можно прибегнуть к предварительному

бурению скважины). Особенности

знаков.

В

скале делают небольшое углубление, в

котором цементируют марку; над маркой

на бетонной подушке устанавливают

бетонный монолит в виде усеченной

четырехгранной пирамиды; высота монолита

назначается такой, чтобы марка,

вбетонированная в его верхнее основание,

оказалась на уровне поверхности земли

(рис. 121). Верхняя и нижняя марки должны

находиться на одной вертикали.Знак

состоит (рис 122) из металлической трубы

диаметром 6 см, в верхнем срезе которой

закреплена марка, а к нижнему концу

приварены диск и несколько полудискоа

в для увеличения поверхности смерзания

грунта со знаком. Верхняя часть на

поверхности а нижняя погружена 5—2 м.

Устанавливают бурением или протаиванием.

Смерзшийся с грунтом нижний конец трубы

образует прочный якорь.Эти знаки (рис.

123). либо шускают в подготовленную буровую

скважину, где и бетонируют, тли

устанавливают на требуемую глубину

завинчиванием.

В городских условиях в основном используют стенные знаки.