- •Вопрос 2. Геодезические разбивочные работы: основные и детальные. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру.

- •Вопрос 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.

- •Вопрос 4. Разработка проекта производства геодезич. Разбивоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.

- •Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.

- •Вопрос 7 Высотные инженерно геодезические сети.

- •Вопрос 8. Крупно масштабные инж-топогр съёмки застр. Территорий. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. Основные направления автоматизации крупномасштабных съёмок.

- •Вопрос 9. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при установке технологического оборудование в проектное положение.

- •Вопрос 10 Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки конструкции(струнный, струнно-оптический, оптического визирования, коллиматорный , дифракционный).

- •Вопрос 11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.

- •Вопрос 12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч

- •Вопрос 13. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.

- •Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования

- •Вопрос 16. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений. Объекты контроля, точность, методы и средства измерений

- •Вопрос 17 Порядок проектирования. Выбор методов и средств измерений при контроле осадок и деформаций сооружений.

- •Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.

- •Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.

- •Вопрос 28 Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосн на поверхн и в подзем выработке. Расчет точности тонельной триангуляции, основной и поземной полигонометрии.

- •Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.

- •Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.

- •Вопрос 32. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы гэс. Геодезические работы на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений.

- •Вопрос 32. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру сооружений.

- •Вопрос 34. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Плановое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания планового обоснования.

- •Вопрос 41 Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками)

- •Вопрос 48 Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивения геодезических измерений.

- •Вопрос 49. Технология параметрической версии мнк –уравнивания геод измерений.

- •Вопрос 50. Ско результата измерений и функции измеренных величин.

- •Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.

- •Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.

- •Вопрос 57 Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройства теодолитов типа т2 или т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов.

Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.

При сооружении тоннелей одним из важнейших видов работ является ориентирование подземной геодезической основы. Точность которой в конечном итоге влияют на сбойку встречных подземных выработок. Под ориентированием понимают комплекс работ по передаче с поверхности земли в подземные выработки следующих параметров: 1)координат x,y; 2)высоты или отметки исходного репера; 3)дирекционного угла исходного направления. Способы ориентирования :1)Магнитный; 2)створа 2х отвесов; 3)2х шахт; 4)соединительного треугольника; 5)гироскопическое ориентирование. 1.Магнитный способ- наиболее простой и применяется для грубой ориентировки исходной стороны в качестве контрольного измерения. используют теодолит с зеркальной буссолью. На поверхности земли с помощью буссоли определяют склонение магнитной стрелки. Затем прибор опускают подземные выработки и определяют с помощью буссоли азимут (дирекционный угол) направление с учётом значения склонения магнитной стрелки. Этот способ применяют редко. недостатками этого способа являются трудность выбора места наблюдений, свободного от нарушений нормального геомагнитного поля отсюда невысокая точность способа. 2.Способ створа 2х отвесов- в качестве исходного дирекционного угла в подземной выработке используют дирекционный угол свора 2х отвесов, которые устанавливают по направлению линий полигонометрии на поверхности земли. L1- расст. на поверхности земли, L2-расст.между отвесами, L3 - расст. в тоннеле от ближайшего отвеса до прибора, установленного над пунктом полигонометрии, L4-расст. между пунктами полигонометрии PZ1 и PZ2. Идея способа: на поверхности земли отвесы устанавливают в створе исходного направления О1 и О2. Которое, должно совпадать с направлением оси тоннеля. В подземной выработке теодолит устанавливают в створе плоскости 2х отвесов. По отвесу намечают положение пункта ПЗ1 и по направлению луча ориентирования на расстоянии l4 фиксируют положение пункта ПЗ2. Параметры l1, l2,l3,l4 нужны для вычисления координат ПЗ1 и ПЗ2. 3.Способ 2х шахт- применяется, когда при проходке тоннеля есть возможность бурения дополнительных скважин. Которые используются в качестве дополнительной вентиляции тоннеля. При ориентировании данным способом координаты пунктов подземной полигонометрии определяют одним из известных способов.(способ 2 или 4). По мере проходки забоя вперёд прокладывают ход подземной полигонометрии до точки B, расположенной вблизи скважины, в которую опускают отвес O1. Точка B привязывается к точке О1, путём измерения угла и расстояния. В данном способе решается классическая задача проложения ходов полигонометрии между двумя исходными пунктами. 4. Способ соединительного треугольника. Идея способа: В тоннель опускают 2 отвеса, над исходным пунктом, вблизи ствола ставят прибор J1. В тоннеле над пунктом ПЗ1 ставят прибор J2. Выполняют следующие измерения. На поверхности: измеряют угол -примычный угол от исходного направления на отвес. -угол между направлениями на отвес. Стороны a,b,c. Определяют: углы и . В тоннеле измеряют: углы 1 и 1, сторны a1,b1,c1. Определяем по аналогии: угол 1 и 1. По результатам измерений и определений на поверхности земли вычисляют дирекц. Угол плоскоти отвеса о1-о2, который является исходным для передачи дирек.угла пз1-пз2 по результатам измерений и определений выполненных в тоннеле. При использовании данного способа возникает задача оптимизации формы соединительного треугольника.m=m*b/a; где m-точность определения угла ; m -ошибка дирек. Угла. На основе данной формулы определены оптимальные параметры треугольника. =2-3о ; b/a=b1/a11.5”. 5.Гироскопическое ориентирование - позволяет оперативно, быстро и точно измерить азимут любого направления в любой точке хода подземной полигонометрии независимо от расположения от портала или вертикального ствола. Точность ориентирования составляет 2-3”=t. Приборы: гиротеодолиты. Процесс измерения азимута с помощью гиротеодолита включает: 1)на поверхности земли определяют поправку гиротеодолита, который устанавливают на исходный пункт с известным дирекционным углом или направлением; 2)с помощью гиротеодолита в подземной выработке измеряют дирекционный угол стороны подземной полигонометрии; 3)измеряют дирекционный угол обратного направления той же стороны подземной полигонометрии; 4)повторное определение поправки гиротеодолита на поверхности земли по известному направлению. Постоянная поправка гиротеодолита =исх-гир.исх+исх-n; где исх -дир.угол исходного направления на поверхности земли. гир.исх - дир.угол исходного направления, определённый с помощью гиротеодолита. исх -сближение меридианов для исходного направления. n -поправка за уклонение отвесных линий в исходное направление. Дир. угол исходного направления =гир+-+n; где гир – азимут измеряемого направления с помощью гиротеодолита; - постоянная поправка гиротеодолита; - сближение меридианов; n - поправка за уклонение отвесных линий. Анализируя все способы можно сделать следующий вывод: 1)Гироориентирование позволяет определять дирекционный угол линии подземной полигонометрии в любой точке прокладываемого хода; 2)Способ треугольника, способ 2х шахт, способ створа 2х отвесов позволяют определить дирекционный угол линии расположенной вблизи вертикального ствола и передать в подземные выработки от исходных пунктов с поверхности земли все 3 координаты: x,y,z. 3) Гироориентирование применяют, как правило, при сооружении протяжённых тоннелей для контроля. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольник. Точность ориентирования во многом зависит от формы соединительного треугольника. Длины сторон a, b и с соединительного треугольника обычно не превышают 20 м и могут быть измерены одним отложением мерного прибора. Из анализа формул mßl b mßa и следует, что угол α должен быть как можно меньше; расстояние a между отвесами желательно иметь как можно больше. Это расстояние зависит от габарита ствола и при диаметра круглых стволов 6 м держится в пределах 4-5,5 м. Кроме того, отношение b/a должно быть по возможности меньшим. Следовательно, точки А и А1 выгоднее закреплять как можно ближе к стволу. Углы α и a1 не должны превышать 2 - 3°, а отношения b/а и b1/а1 не должны быть более 1,5. При соблюдении всех условий способ обеспечивает среднюю квадратическую ошибку передачи дирекционного угла порядка 8".

Вопрос 31. Геометрические элементы трассы тоннеля в плане и профиле. Способы выноса тоннелей в натуру. Переходная кривая, её назначение. Оси тоннеля на криволинейном участке. Порядок вычисления координат пикетов на прямолинейных и криволинейных участках трассы тоннеля.

В

профиле трасса состоит из горизонтальных

и наклонных прямых отрезков, сопрягаемых

вертикальными круговыми кривыми. Проект

продольного профиля трассы тоннеля

составляют с учетом геологического

разреза, гидрогеологических условий и

ориентировочно установленной средней

глубины заложения тоннеля. Проектный

чертеж, определяющий положение тоннеля

по высоте и в профиле, называют укладочной

схемой, которую составляют в масштабе

1:2000. В плане

трасса

туннеля

состоит из прямых участков и круговых

кривых. На

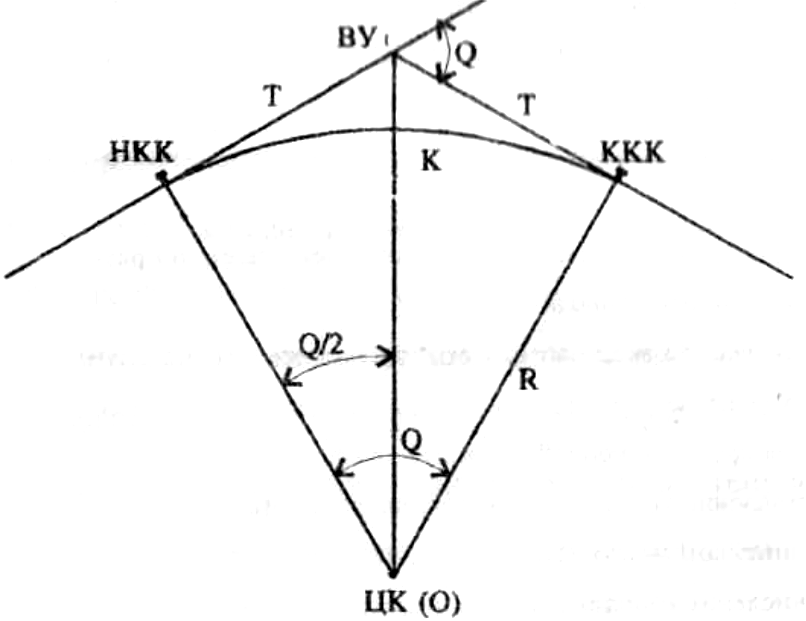

рис. 1 показаны основные элементы круговых

кривых.

ВУ

- вершина угла;НКК

- начало круговой кривой;ККК

- конец круговой кривой;Q

- угол поворота трассы;К - длина кривой;R

- радиус круговой кривой;Т

- длина тангенса;ЦК - центр кривой.

Указанные

основные элемент круговой кривой

находятся между собой в

простой математической зависимости -

длина линии тангенса определяется по

формуле:T=

К*tg(Q/2).

Длина

кривой находится по формуле: K=(RQ”)/p”.

Ось,

проходящая по круговой кривой, принимается

за разбивочную ось.

Точки,

которые делят ось трассы на отрезки,

равные

100

м,

называются

пикетами.

Начало трассы- 0-ой пикет.

Чтобы определить расположение круговой

кривой на трассе, необходимо в

проектных чертежах задать пикетаж

начала круговой кривой, а для контроля

-

пикетаж ее конца.

Тоннели

метрополитена, строят однопутными. Для

движения

поездов в прямом и обратном направлениях

сооружают два

параллельных

тоннеля

с расстоянием между осями 25,4 м (D).

если двигаться по оси

между тоннелями в направлении возрастания

пикетажа, то

тоннель, расположенный

справа, называется правым, а другой -

левым.

Нулевые пикеты на правом и левом тоннелях

располагают

так, чтобы линия, их соединяющая, была

перпендикулярна осям трассы.

На

кривых участках длины и радиусы круговых

кривых проектируются на обоих путях

одинаковыми. Это приводит к тому, что

на внутреннем

пути, проходящему по круговой кривой,

уложится меньшее количество

пикетов, вследствие чего на прямом

участке, расположенном за кривой,

одноименные пикеты правого и левого

пути не будут располагаться на одном

перпендикуляре

к оси пути . Это вызывает

значительные неудобства при строительстве

и эксплуатации тоннелей. Устранение

этих неудобств стало возможным при

введении неправильных

пикетов,

длины которых могут быть больше

или меньше 100 м. Вынесение

по хордам. Вынесение трассы тоннеля в

натуру на

кривом участке осуществляется по

ломаному контуру, состоящему из прямых

линий и углов поворота. В качестве прямых

линий выбирают или хорды, или секущие.При

выборе длины хорды для разбивки круговой

кривой за основу принимают величину

максимально возможного отклонения

точек кривой от хорды, т.е. величину

стрелки прогиба в середине хорды.Для

вынесения круговой кривой по хордам

необходимо вычислить координаты концов

хорд. Это возможно сделать двумя

способами:кривую выносят в натуру

равными хордами так, чтобы все хорды в

пределах разбиваемой круговой кривой

имели одинаковую длину с точностью до

мм;ставят условие, чтобы длина хорды

имела целое число метров; тогда в конце

кривой длина хорды будет отличаться от

принятой длины хорды для разбивки

кривой.При условии равенства длин хорд

в пределах всей круговой кривой

приближенную длину их рассчитывают по

формуле bпр=(8

R

fmax)1/2,

а затем,

пользуясь приближенной длиной хорды,

подсчитывают приближенное число хорд

n’=K/bпр

(К – длина

круговой кривой; b

– длина кривой, которую стягивает

хорда).

Затем устанавливают количество хорд

n,

выражающееся целым числом. После этого

подсчитывают длину кривой, соответствующую

длине принятой хорды, по формуле k=K/n.Для

вычисления координат концов хорд путем

введения поправок переходят от длины

кривой к длине хорды и по обычным формулам

вычисляют центральные углы ,

стягивающие хорды. Координаты концов

хорд вычисляют по ходу, составленному

из хорд. Вынесение

круговых кривых в натуру по секущим.

Для уменьшения объема разбивочных работ

целесообразно переносить в натуру

круговые кривые по секущим. Длина секущей

принимается такой, чтобы отклонение

концов секущих от круговой кривой не

превышало величины отклонения кривой

от середины секущей. Вычисления выполняют

в такой последовательности:а) вычисляют

приближенную длину секущей c=4(f0R)1/2;б)

определяют приближенное число всех

секущих (полных и неполных) m’=K/c+0.3;в)

устанавливают число секущих путем

округления величины m’

до ближайшего целого числа;г) определяют

длину дуги, соответствующей полной

секущей kC=K/(m-0.3);д)

вычисляют длины дуг, соответствующих

длине хорды и длине неполной секущей,

kb=0.7kC

kCH=0.85kC

вычисленные величины проверяют по

формуле nkC+2kCH=K

е) вычисляют

центральные углы, соответствующие

секущей, неполной секущей и хорде

’’c=(kC

’’)/R;

’’cH=(kCH

’’)/R=0.85’’c;

’’b=(

kb

’’)/R=0.7’’c

Вычисленные

углы поверяют по формуле nc+2cH=,

где

- угол поворота. Вынесение

вертикальных кривых.

Проектный чертеж профиля трассы именуется

укладочной схемой и составляется в м-бе

1:2000. При движении на криволинейных

участках дорожных трасс возникает

центробежная сила, для уравновешивания

действия которой на ж/д делают возвышения

наружного рельса по отношению ко

внутреннему; на автодорогах устраивают

вираж, т.е. односкатный поперечный

профиль с наклоном к центру кривой.Конечные

точки круговых кривых сопрягают с

прямыми при помощи так называемых

переходных кривых, радиус которых

непрерывно меняется от бесконечности

(в начале переходной кривой) до радиуса

круговой кривой (в точке сопряжения с

последней), чем обеспечивается постепенное

нарастание центробежного ускорения.

Одновременно в пределах переходных

кривых осуществляют «отведение

возвышения» наружного рельса до отметки

внутреннего, а на автодорогах – «отгон

виража», т.е. переход от односкатного

поперечного профиля к двускатному.

Проверку данных, приведённых на

геометрической схеме, начинают с

вычисления длин тангенсов T=R*tg

/2.Затем

по длинам и дирекционным углам прямых

отрезков трассы вычисляют координаты

пикетов, расположенных на прямых

участках, и координаты основных точек

круговых кривых: НКК, ВУ, ККК.Далее

вычисляют координаты пикетов, расположенных

на круговых кривых разбивочной оси,

двумя независимыми путями: через

координаты центра кривой по центральным

углам и длинам радиусов и по длинам

стягивающих хорд и углам между ними.Для

вычисления координат начала переходных

кривых, расположенных на линиях тангенсов,

определяют отрезки t1=(l/2)+(l5/60C2)

и для контроля – t2=(l/2)-(l5/24C2),

где l

– длина переходной кривой, C

– параметр (l

и C

берут из проектного чертежа). Координаты

начала переходных кривых вычисляют по

дирекционным углам прямых отрезков

трассы, величинам t

и ранее

вычисленным координатам начала и конца

круговых кривых. Координаты конца

переходных кривых вычисляют двумя

путями: по углу =l2/2C,

по величинам xl

и yl

Далее

вычисляют величины p=l4/24R

и q=h(b/a),

а также координаты всех пикетов,

расположенных на оси пути и оси тоннеля,

при величине радиусов R

– p

и R–

p

– q.

Переходная

кривая.

Для создания более плавного перехода

от прямого участка пути к круговой

кривой применяют переходные

кривые,

которые имеют переменный радиус, плавно

изменяющийся от бесконечности (в начале)

до величины радиуса оси пути (в конце)

. Точки начала и конца круговых кривых

располагаются на радиусах, проходящих

через середины переходных кривых.

Переходная кривая вписывается в трассу,

смещая круговую кривую от запроектированного

положения на величину Z

в сторону центра кривой. Это смещение

достигается уменьшением радиуса круговой

кривой при сохранении положения центра

круговой кривой в той же точке О.

Смещенная

круговая кривая является осью пути.

Длина

переходной кривой L

вычисляется по формуле: L=C/R,

где R

- радиус круговой кривой; С

- параметр переходной кривой, который

зависит от R

и скорости движения поезда и задается

проектом. На закругленных участках

существуют три

оси трассы тоннеля

1 - разбивочная ось с радиусом R;

2 - ось пути с радиусом R

- Z;

3 - ось тоннеля с радиусом R

- Z

- q.

Ось пути на участке круговой кривой

смещена к центру кривой от разбивочной

оси на величину Z,

а

ось тоннеля смещена от разбивочной оси

в ту же сторону на величину Z

+ q.

Данные,

определяющие положение запроектированной

трассы туннеля в плане, указывают на

проектном черчеже, называемом

геометрической

схемой трассы,

который составляют в масштабе 1:1000 .

Выч.

Коорд. Пикетов на прямых участках трассы.

Дирекционный

угол первого прямого участка трассы от

ПК11 до вершины угла ВУ является исходным.

Дирекционные углы последующих прямых

участков трассы вычисляются через левые

углы поворота по формуле:αi+1

= αi

+ βлев – 180. Расстояния определяются по

пикетажным значениям. Расстояние между

ПК12 и НКК определяется как разность

пикетажных значений точек НКК левого

тоннеля и ПК12. Отрезки между НКК и ВУ, а

также между ВУ и ККК, согласно разделу

1, равны элементу круговой кривой –

тангенсу (Т). Выч.

Коорд. Пикетов на кривых участках трассы.

Расчеты

выполняются двумя независимыми способами:

по центральным углам и длинам радиусов;

по стягивающим хордам и углам между

ними. Центральные углы вычисляются по

формулам:ɤ1=k1/R*p”;

ɤ нп=

Kнп/R*p”;

ɤ2=K2/R*p”.

Длины дуг вычисляются по пикетажным

значениям соответствующих точек. Длина

неправильного пикета 100-(Поправка

в длину а=2Dtg(Q/2)).

Контрольные

вычисления центральных углов производятся

по формуле : ɤ1

+ɤ нп+ɤ2=Q

В плане

трасса

туннеля

состоит из прямых участков и круговых

кривых. На

рис. 1 показаны основные элементы круговых

кривых.

ВУ

- вершина угла;НКК

- начало круговой кривой;ККК

- конец круговой кривой;Q

- угол поворота трассы;К - длина кривой;R

- радиус круговой кривой;Т

- длина тангенса;ЦК - центр кривой.

Указанные

основные элемент круговой кривой

находятся между собой в

простой математической зависимости -

длина линии тангенса определяется по

формуле:T=

К*tg(Q/2).

Длина

кривой находится по формуле: K=(RQ”)/p”.

Ось,

проходящая по круговой кривой, принимается

за разбивочную ось.

Точки,

которые делят ось трассы на отрезки,

равные

100

м,

называются

пикетами.

Начало трассы- 0-ой пикет.

Чтобы определить расположение круговой

кривой на трассе, необходимо в

проектных чертежах задать пикетаж

начала круговой кривой, а для контроля

-

пикетаж ее конца.

Тоннели

метрополитена, строят однопутными. Для

движения

поездов в прямом и обратном направлениях

сооружают два

параллельных

тоннеля

с расстоянием между осями 25,4 м (D).

если двигаться по оси

между тоннелями в направлении возрастания

пикетажа, то

тоннель, расположенный

справа, называется правым, а другой -

левым.

Нулевые пикеты на правом и левом тоннелях

располагают

так, чтобы линия, их соединяющая, была

перпендикулярна осям трассы.

На

кривых участках длины и радиусы круговых

кривых проектируются на обоих путях

одинаковыми. Это приводит к тому, что

на внутреннем

пути, проходящему по круговой кривой,

уложится меньшее количество

пикетов, вследствие чего на прямом

участке, расположенном за кривой,

одноименные пикеты правого и левого

пути не будут располагаться на одном

перпендикуляре

к оси пути . Это вызывает

значительные неудобства при строительстве

и эксплуатации тоннелей. Устранение

этих неудобств стало возможным при

введении неправильных

пикетов,

длины которых могут быть больше

или меньше 100 м. Вынесение

по хордам. Вынесение трассы тоннеля в

натуру на

кривом участке осуществляется по

ломаному контуру, состоящему из прямых

линий и углов поворота. В качестве прямых

линий выбирают или хорды, или секущие.При

выборе длины хорды для разбивки круговой

кривой за основу принимают величину

максимально возможного отклонения

точек кривой от хорды, т.е. величину

стрелки прогиба в середине хорды.Для

вынесения круговой кривой по хордам

необходимо вычислить координаты концов

хорд. Это возможно сделать двумя

способами:кривую выносят в натуру

равными хордами так, чтобы все хорды в

пределах разбиваемой круговой кривой

имели одинаковую длину с точностью до

мм;ставят условие, чтобы длина хорды

имела целое число метров; тогда в конце

кривой длина хорды будет отличаться от

принятой длины хорды для разбивки

кривой.При условии равенства длин хорд

в пределах всей круговой кривой

приближенную длину их рассчитывают по

формуле bпр=(8

R

fmax)1/2,

а затем,

пользуясь приближенной длиной хорды,

подсчитывают приближенное число хорд

n’=K/bпр

(К – длина

круговой кривой; b

– длина кривой, которую стягивает

хорда).

Затем устанавливают количество хорд

n,

выражающееся целым числом. После этого

подсчитывают длину кривой, соответствующую

длине принятой хорды, по формуле k=K/n.Для

вычисления координат концов хорд путем

введения поправок переходят от длины

кривой к длине хорды и по обычным формулам

вычисляют центральные углы ,

стягивающие хорды. Координаты концов

хорд вычисляют по ходу, составленному

из хорд. Вынесение

круговых кривых в натуру по секущим.

Для уменьшения объема разбивочных работ

целесообразно переносить в натуру

круговые кривые по секущим. Длина секущей

принимается такой, чтобы отклонение

концов секущих от круговой кривой не

превышало величины отклонения кривой

от середины секущей. Вычисления выполняют

в такой последовательности:а) вычисляют

приближенную длину секущей c=4(f0R)1/2;б)

определяют приближенное число всех

секущих (полных и неполных) m’=K/c+0.3;в)

устанавливают число секущих путем

округления величины m’

до ближайшего целого числа;г) определяют

длину дуги, соответствующей полной

секущей kC=K/(m-0.3);д)

вычисляют длины дуг, соответствующих

длине хорды и длине неполной секущей,

kb=0.7kC

kCH=0.85kC

вычисленные величины проверяют по

формуле nkC+2kCH=K

е) вычисляют

центральные углы, соответствующие

секущей, неполной секущей и хорде

’’c=(kC

’’)/R;

’’cH=(kCH

’’)/R=0.85’’c;

’’b=(

kb

’’)/R=0.7’’c

Вычисленные

углы поверяют по формуле nc+2cH=,

где

- угол поворота. Вынесение

вертикальных кривых.

Проектный чертеж профиля трассы именуется

укладочной схемой и составляется в м-бе

1:2000. При движении на криволинейных

участках дорожных трасс возникает

центробежная сила, для уравновешивания

действия которой на ж/д делают возвышения

наружного рельса по отношению ко

внутреннему; на автодорогах устраивают

вираж, т.е. односкатный поперечный

профиль с наклоном к центру кривой.Конечные

точки круговых кривых сопрягают с

прямыми при помощи так называемых

переходных кривых, радиус которых

непрерывно меняется от бесконечности

(в начале переходной кривой) до радиуса

круговой кривой (в точке сопряжения с

последней), чем обеспечивается постепенное

нарастание центробежного ускорения.

Одновременно в пределах переходных

кривых осуществляют «отведение

возвышения» наружного рельса до отметки

внутреннего, а на автодорогах – «отгон

виража», т.е. переход от односкатного

поперечного профиля к двускатному.

Проверку данных, приведённых на

геометрической схеме, начинают с

вычисления длин тангенсов T=R*tg

/2.Затем

по длинам и дирекционным углам прямых

отрезков трассы вычисляют координаты

пикетов, расположенных на прямых

участках, и координаты основных точек

круговых кривых: НКК, ВУ, ККК.Далее

вычисляют координаты пикетов, расположенных

на круговых кривых разбивочной оси,

двумя независимыми путями: через

координаты центра кривой по центральным

углам и длинам радиусов и по длинам

стягивающих хорд и углам между ними.Для

вычисления координат начала переходных

кривых, расположенных на линиях тангенсов,

определяют отрезки t1=(l/2)+(l5/60C2)

и для контроля – t2=(l/2)-(l5/24C2),

где l

– длина переходной кривой, C

– параметр (l

и C

берут из проектного чертежа). Координаты

начала переходных кривых вычисляют по

дирекционным углам прямых отрезков

трассы, величинам t

и ранее

вычисленным координатам начала и конца

круговых кривых. Координаты конца

переходных кривых вычисляют двумя

путями: по углу =l2/2C,

по величинам xl

и yl

Далее

вычисляют величины p=l4/24R

и q=h(b/a),

а также координаты всех пикетов,

расположенных на оси пути и оси тоннеля,

при величине радиусов R

– p

и R–

p

– q.

Переходная

кривая.

Для создания более плавного перехода

от прямого участка пути к круговой

кривой применяют переходные

кривые,

которые имеют переменный радиус, плавно

изменяющийся от бесконечности (в начале)

до величины радиуса оси пути (в конце)

. Точки начала и конца круговых кривых

располагаются на радиусах, проходящих

через середины переходных кривых.

Переходная кривая вписывается в трассу,

смещая круговую кривую от запроектированного

положения на величину Z

в сторону центра кривой. Это смещение

достигается уменьшением радиуса круговой

кривой при сохранении положения центра

круговой кривой в той же точке О.

Смещенная

круговая кривая является осью пути.

Длина

переходной кривой L

вычисляется по формуле: L=C/R,

где R

- радиус круговой кривой; С

- параметр переходной кривой, который

зависит от R

и скорости движения поезда и задается

проектом. На закругленных участках

существуют три

оси трассы тоннеля

1 - разбивочная ось с радиусом R;

2 - ось пути с радиусом R

- Z;

3 - ось тоннеля с радиусом R

- Z

- q.

Ось пути на участке круговой кривой

смещена к центру кривой от разбивочной

оси на величину Z,

а

ось тоннеля смещена от разбивочной оси

в ту же сторону на величину Z

+ q.

Данные,

определяющие положение запроектированной

трассы туннеля в плане, указывают на

проектном черчеже, называемом

геометрической

схемой трассы,

который составляют в масштабе 1:1000 .

Выч.

Коорд. Пикетов на прямых участках трассы.

Дирекционный

угол первого прямого участка трассы от

ПК11 до вершины угла ВУ является исходным.

Дирекционные углы последующих прямых

участков трассы вычисляются через левые

углы поворота по формуле:αi+1

= αi

+ βлев – 180. Расстояния определяются по

пикетажным значениям. Расстояние между

ПК12 и НКК определяется как разность

пикетажных значений точек НКК левого

тоннеля и ПК12. Отрезки между НКК и ВУ, а

также между ВУ и ККК, согласно разделу

1, равны элементу круговой кривой –

тангенсу (Т). Выч.

Коорд. Пикетов на кривых участках трассы.

Расчеты

выполняются двумя независимыми способами:

по центральным углам и длинам радиусов;

по стягивающим хордам и углам между

ними. Центральные углы вычисляются по

формулам:ɤ1=k1/R*p”;

ɤ нп=

Kнп/R*p”;

ɤ2=K2/R*p”.

Длины дуг вычисляются по пикетажным

значениям соответствующих точек. Длина

неправильного пикета 100-(Поправка

в длину а=2Dtg(Q/2)).

Контрольные

вычисления центральных углов производятся

по формуле : ɤ1

+ɤ нп+ɤ2=Q