- •Вопрос 2. Геодезические разбивочные работы: основные и детальные. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру.

- •Вопрос 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.

- •Вопрос 4. Разработка проекта производства геодезич. Разбивоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.

- •Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.

- •Вопрос 7 Высотные инженерно геодезические сети.

- •Вопрос 8. Крупно масштабные инж-топогр съёмки застр. Территорий. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. Основные направления автоматизации крупномасштабных съёмок.

- •Вопрос 9. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при установке технологического оборудование в проектное положение.

- •Вопрос 10 Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки конструкции(струнный, струнно-оптический, оптического визирования, коллиматорный , дифракционный).

- •Вопрос 11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.

- •Вопрос 12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч

- •Вопрос 13. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.

- •Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования

- •Вопрос 16. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений. Объекты контроля, точность, методы и средства измерений

- •Вопрос 17 Порядок проектирования. Выбор методов и средств измерений при контроле осадок и деформаций сооружений.

- •Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.

- •Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.

- •Вопрос 28 Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосн на поверхн и в подзем выработке. Расчет точности тонельной триангуляции, основной и поземной полигонометрии.

- •Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.

- •Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.

- •Вопрос 32. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы гэс. Геодезические работы на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений.

- •Вопрос 32. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру сооружений.

- •Вопрос 34. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Плановое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания планового обоснования.

- •Вопрос 41 Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками)

- •Вопрос 48 Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивения геодезических измерений.

- •Вопрос 49. Технология параметрической версии мнк –уравнивания геод измерений.

- •Вопрос 50. Ско результата измерений и функции измеренных величин.

- •Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.

- •Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.

- •Вопрос 57 Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройства теодолитов типа т2 или т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов.

Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.

Современные дорожные сооружения требуют тщательного соблюдения технологий, как при строительстве, так и при эксплуатации, чётких расчётных геометрических параметров). Для этого создаётся исходное планово-высотное геодезическое обоснование, которое обеспечивает соблюдение основных параметров при строительстве объекта и выявление всех отклонений от проекта при эксплуатации и реконструкции дорог. На стадии разработки проекта изыскательские работы начинаются с создания геодезического обоснования второй ступени по наиболее вероятному варианту трассы – магистрального хода. магистральный ход привязывается к пунктам первой ступени ГГС и является геодезической основой для всех видов работ по сбору информации о местности. Точность привязки магистрального хода к пунктам ГГС: mβ=0,5' mh=50мм √L ms<3м при L=10км ms<4м при L=20км ms<5 при L=30км ms<6 при L=40км ms<7 при L=50км. Для натурного обследования конкретных вариантов трассы и выноса её в натуру на местность, а также при прокладке ходов съёмочного обоснования с целью составления планов 1:2000-1:5000, создаются хода 3-й ступени протяжённостью до 10 км. Требования к ходам обоснования. В настоящее время для этих целей применяют современные технологии, которые базируются на опто-электронных и GPS измерениях. Разбивочные работы. При выносе трассы в натуру на местности получают основные элементы трассы, которые закрепляются кольями – точки поворота трассы.

П![]() осле

выноса трассы в натуру выполняется её

детальная разбивка: 1. разбивка круговых

и переходных кривых; 2. разбивку элементов

поперечного профиля. Разбивку поперечников

выполняют от оси трассы в обе стороны.

Положение каждой контурной точки

определяется как в плане, так и по высоте.

На прямолинейных участках трассы

поперечники разбивают через 20-40м и в

точках перелома продольного профиля;

на криволинейных участках – через 10-20

м (разбиваемые точки располагаются по

направлению к центру кривой).Основные

элементы авто и ж/д: поперечный профиль,

продольный профиль, план дороги.

Поперечный

профиль –

это изображение, получаемое по

вертикальному сечению плоскостью

нормальной к оси дороги. Продольный

профиль –

представляет собой чертёж, на котором

совмещены изображения естественного

рельефа, полученного в результате

пересечения поверхности земли вертикальной

плоскостью, проходящей через ось дороги,

и проектируемого продольного профиля.

План дороги

– представляет собой изображения прямых

и кривых участков дороги с изображением

рельефа и сутуации. Поперечный

профиль автодороги.

осле

выноса трассы в натуру выполняется её

детальная разбивка: 1. разбивка круговых

и переходных кривых; 2. разбивку элементов

поперечного профиля. Разбивку поперечников

выполняют от оси трассы в обе стороны.

Положение каждой контурной точки

определяется как в плане, так и по высоте.

На прямолинейных участках трассы

поперечники разбивают через 20-40м и в

точках перелома продольного профиля;

на криволинейных участках – через 10-20

м (разбиваемые точки располагаются по

направлению к центру кривой).Основные

элементы авто и ж/д: поперечный профиль,

продольный профиль, план дороги.

Поперечный

профиль –

это изображение, получаемое по

вертикальному сечению плоскостью

нормальной к оси дороги. Продольный

профиль –

представляет собой чертёж, на котором

совмещены изображения естественного

рельефа, полученного в результате

пересечения поверхности земли вертикальной

плоскостью, проходящей через ось дороги,

и проектируемого продольного профиля.

План дороги

– представляет собой изображения прямых

и кривых участков дороги с изображением

рельефа и сутуации. Поперечный

профиль автодороги.

О сь

автомобильной дороги определяет её

положение на местности в плане и по

высоте.Ширина проезжей части автодороги

определяется в соответствии со СНиП, в

зависимости от категории автодороги.

Проезжая часть покрывается дорожной

одеждой из 3-х слоёв: покрытия, искусственного

основания (каменного материала, шлака,

грунта с добавками, подстилающего слоя

(песок). Покрытия бывают:

1.капитальноусовершенствованные

(асфальт, бетонно-цементные);

2.усовершенствованные облегчённые

(щебёночные, гравийные, обработанные

вяжущим раствором; 3. переходные (шлаки

и грунты, обработанные вяжущим раствором);

4. низшие (грунты). Обочина

служит для укрепления земельного

полотна. Бровка-линия

отделяющая обочину от откоса полотна

автодороги . Кювет

- служит для сбора воды стекающей с

автодороги. Разбивка профиля выполняется

от оси дороги в виде поперечников.

сь

автомобильной дороги определяет её

положение на местности в плане и по

высоте.Ширина проезжей части автодороги

определяется в соответствии со СНиП, в

зависимости от категории автодороги.

Проезжая часть покрывается дорожной

одеждой из 3-х слоёв: покрытия, искусственного

основания (каменного материала, шлака,

грунта с добавками, подстилающего слоя

(песок). Покрытия бывают:

1.капитальноусовершенствованные

(асфальт, бетонно-цементные);

2.усовершенствованные облегчённые

(щебёночные, гравийные, обработанные

вяжущим раствором; 3. переходные (шлаки

и грунты, обработанные вяжущим раствором);

4. низшие (грунты). Обочина

служит для укрепления земельного

полотна. Бровка-линия

отделяющая обочину от откоса полотна

автодороги . Кювет

- служит для сбора воды стекающей с

автодороги. Разбивка профиля выполняется

от оси дороги в виде поперечников.

В ерхнее

строение ж/д состоит из:1. балластный

слой (щебень)2. шпал (деревянные, ж/б)3.

рельсов (сталь специального проката)4.

сцеплений: стыковые (для сцепления

концов рельсов), промежуточные (для

прикрепления рельсов к шпалам),

противоугонные (для борьбы с угоном

пути). Важным элементом поперечного

профиля ж/дороги является балластный

слой, который служит для равномерного

распределения давления подвижного

состава на сливную призму и для фильтрации

воды. Как правило балластный слой

устраивается из щебня.

ерхнее

строение ж/д состоит из:1. балластный

слой (щебень)2. шпал (деревянные, ж/б)3.

рельсов (сталь специального проката)4.

сцеплений: стыковые (для сцепления

концов рельсов), промежуточные (для

прикрепления рельсов к шпалам),

противоугонные (для борьбы с угоном

пути). Важным элементом поперечного

профиля ж/дороги является балластный

слой, который служит для равномерного

распределения давления подвижного

состава на сливную призму и для фильтрации

воды. Как правило балластный слой

устраивается из щебня.

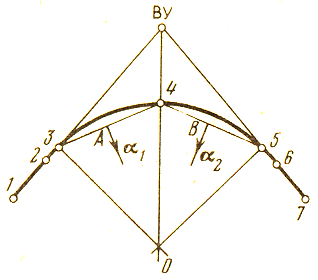

Разбивка стрелочных переводов.

1

-остряки;

2-переводной механизм; 3-переводная

кривая; 4-крестовина; 5-математический

центр крестовины; 6-центр стрелочного

перевода; а,

b

– параметры, заданные по проекту.При

разбивке стрелочного перевода на

местности фиксируется центр стрелочного

перевода от которого по известным

параметрам выполняют разбивку основных

элементов.При разбивке примыкания в

натуре на местности необходимо определить

и закрепить на местности положение

основных точек примыкания, которые

определяют его геометрию.

-остряки;

2-переводной механизм; 3-переводная

кривая; 4-крестовина; 5-математический

центр крестовины; 6-центр стрелочного

перевода; а,

b

– параметры, заданные по проекту.При

разбивке стрелочного перевода на

местности фиксируется центр стрелочного

перевода от которого по известным

параметрам выполняют разбивку основных

элементов.При разбивке примыкания в

натуре на местности необходимо определить

и закрепить на местности положение

основных точек примыкания, которые

определяют его геометрию.

АС=b+q+T

Для разбивки на местности примыкания BL к пути BK на местности определяют положение точки В как пересечения прямых ВК и СL и измеряется угол β. Так как стрелочный перевод отклоняется на угол α, то для соединения лучей СL и ВК необходимо центр стрелочного перевода расположить не в точке В, а на некотором расстоянии слева от точки В – расстоянии s= (AC*sin(ß-α)_/(sin 180-ß). Определив S и отложив его по прямолинейному участку пути от точки В на местности получаем СА, которая определяет центр стрелочного перевода. Для определения примыкания необходимо определить положение точки С. Для этого необходимо по направлениюﮮβ отложить отрезок ВС, который равен BC = (AC*sinα) /(sin 180-ß). .

Р азбивка

парков.

Стрелочная

улица – это ж/д путь, на котором

располагается ряд стрелочных переводов

для отвлетвления параллельных путей,

создающих парк путей.1, 2, 3, 4, 1' ,2' ,3' ,4' –

центр стрелочного перевода.Сi

и С'i

– вершины углов поворота путей.При

разбивке парковых путей предъявляют 2

основных требования: 1) центры всех

стрелочных переводов должны располагаться

на одной стрелочной улице по прямой

линии. 2) оси всех путей, которые располагают

в парке путей, должны быть параллельны.

Для соблюдения этих требований в натуре

на местности одним из известных методов

разбивают центры стрелочных переводов

1, 2, 3… по каждой из улиц, при этом

контролируют чтобы они располагались

по прямой линии. Следующим шагом, зная

прямоугольные координаты точек Сi

и С'I

определяют разбивочные элементы и на

местности фиксируют положение точек

Сi

и С'i

.Параллельно всем разбивочным работам

на местности закрепляют контурные точки

стрелочных улиц и парков путей. Эти

точки с известными координатами

используют для разбивки земляного

полотна, а также для разбивочных работ

в период укладки ж/д путей.

азбивка

парков.

Стрелочная

улица – это ж/д путь, на котором

располагается ряд стрелочных переводов

для отвлетвления параллельных путей,

создающих парк путей.1, 2, 3, 4, 1' ,2' ,3' ,4' –

центр стрелочного перевода.Сi

и С'i

– вершины углов поворота путей.При

разбивке парковых путей предъявляют 2

основных требования: 1) центры всех

стрелочных переводов должны располагаться

на одной стрелочной улице по прямой

линии. 2) оси всех путей, которые располагают

в парке путей, должны быть параллельны.

Для соблюдения этих требований в натуре

на местности одним из известных методов

разбивают центры стрелочных переводов

1, 2, 3… по каждой из улиц, при этом

контролируют чтобы они располагались

по прямой линии. Следующим шагом, зная

прямоугольные координаты точек Сi

и С'I

определяют разбивочные элементы и на

местности фиксируют положение точек

Сi

и С'i

.Параллельно всем разбивочным работам

на местности закрепляют контурные точки

стрелочных улиц и парков путей. Эти

точки с известными координатами

используют для разбивки земляного

полотна, а также для разбивочных работ

в период укладки ж/д путей.

Вопрос № 23. Геодезические работы при крупномасштабной съёмке станций. Съёмка прямолинейных и криволинейных участков железнодорожных путей.

В![]()

состав геодезических работ,

которые выполняются при разбивке ж/д

путей наземными методами входят:

1.проектирование ходов планового

обоснования. 2. разбивка пикетажа по

трассе. 3. съёмка криволинейных участков4.

нивелирование пикетов . 5. съёмка

поперечников землянного полотна6.

контрольные промеры от осей путей до

близлежащих зданий и сооружений. 7.

съёмочные работы по опрелелению

местоположения всех коммуникаций,

которые существуют в районе. Детальную

плановую съёмку криволинейных участков

трассы выполняют от точек исходного

обоснования с целью нанесения кривой

на план, а также величин или значений

рихтовки, которые позволяют корректировать

фактическое положение кривой к её

проектному положению. Съемка прямолинейных

путей Съемку

прямолинейного участка

выполняют тахеометрическим способом

тахеометром или теодолитом, если точность

тахеометра не позволяет измерять

превышения с нужной точностью, то

выполняют нивелирование. Плановую и

высотную съемку выполняют через 50 м по

поперечным профилям и определяют высоты

головки рельсов, оси и бровок полотна,

дна кюветов и резервов, подошв откосов.

Для съёмки

криволинейных участков

путей

применяют следующие способы:

1. Съёмка

кривых по способу стрел изгиба.

При съёмке кривых по этому способу

стрелы изгиба измеряют от хорд постоянной

длины. До начала измерений кривую и

прилегающие к ней прямые участки пути

разбивают на десятиметровые отрезки

хорды. Далее применяя специальные

устройства измеряют стрелы прогиба fi

. Для детального определения положения

кривой каждый участок разбивают на

элементарные участки, где определяются

стрелы изгиба. Измерение стрел начинают

на прямом участке пути и заканчивают

после кривой. Сущность этого способа:

углы φi

рассчитывают по измеренным в натуре

стрелам изгиба кривой в середине хорды.

φi

– угол поворота хорд относительно

начальной линии тангенса ("азимуты

хорд").

состав геодезических работ,

которые выполняются при разбивке ж/д

путей наземными методами входят:

1.проектирование ходов планового

обоснования. 2. разбивка пикетажа по

трассе. 3. съёмка криволинейных участков4.

нивелирование пикетов . 5. съёмка

поперечников землянного полотна6.

контрольные промеры от осей путей до

близлежащих зданий и сооружений. 7.

съёмочные работы по опрелелению

местоположения всех коммуникаций,

которые существуют в районе. Детальную

плановую съёмку криволинейных участков

трассы выполняют от точек исходного

обоснования с целью нанесения кривой

на план, а также величин или значений

рихтовки, которые позволяют корректировать

фактическое положение кривой к её

проектному положению. Съемка прямолинейных

путей Съемку

прямолинейного участка

выполняют тахеометрическим способом

тахеометром или теодолитом, если точность

тахеометра не позволяет измерять

превышения с нужной точностью, то

выполняют нивелирование. Плановую и

высотную съемку выполняют через 50 м по

поперечным профилям и определяют высоты

головки рельсов, оси и бровок полотна,

дна кюветов и резервов, подошв откосов.

Для съёмки

криволинейных участков

путей

применяют следующие способы:

1. Съёмка

кривых по способу стрел изгиба.

При съёмке кривых по этому способу

стрелы изгиба измеряют от хорд постоянной

длины. До начала измерений кривую и

прилегающие к ней прямые участки пути

разбивают на десятиметровые отрезки

хорды. Далее применяя специальные

устройства измеряют стрелы прогиба fi

. Для детального определения положения

кривой каждый участок разбивают на

элементарные участки, где определяются

стрелы изгиба. Измерение стрел начинают

на прямом участке пути и заканчивают

после кривой. Сущность этого способа:

углы φi

рассчитывают по измеренным в натуре

стрелам изгиба кривой в середине хорды.

φi

– угол поворота хорд относительно

начальной линии тангенса ("азимуты

хорд").

2. Съёмка ж/д кривых по способу эвольвентных разностей (И.В. Гоникберга).

Сущность этого способа: углы φi определяют по измеренным в натуре теодолитом углами поворота хорд. 3. Съёмка кривых с точек базисного хода (А.Ф. Лютца).Этот способ является частным случаем способа эвольвентных разностей. Отличие составляет в том, что прибор не устанавливается над головкой рельса. Теодолитный ход прокладывают по обочине земляного полотна паралельно большим хордам. Стороны теодолитного хода разбивают на отрезки, кратные 20 м, и с этих отрезков измеряют стрелы до рельсовой нити.

4 .

Съёмка кривых

по способу секущих.Этот

способ отличается от способа эвольвеньных

разностей тем, что вершины углов

теодолитного хода, прокладываемого

через кривую, располагают на "жёстких"

точках, а не на рельсовых путях, которые

меняют своё положение. Кривую разбивают

на 20-ти или 10-ти метровые отрезки. После

разбивке по обочине с наружной стороны

кривой прокладывают теодолитный ход,

пересекающий кривую по секциям. Вершины

углов поворота располагают напротив

опор контактной сети. Измеряют углы в

ходе 1-им полным приёмом и стрелы изгиба.

5. Аналитическое

определение кривой по измеренным

координатам. Элементы

круговой кривой получают по координатам

её точек, измеренных в поле или снятых

с топокарты. Для этого необходимо иметь

по две точки на прямых участках пути до

начала кривой и после её конца, а также

не менее трёх точек на самой кривой.

.

Съёмка кривых

по способу секущих.Этот

способ отличается от способа эвольвеньных

разностей тем, что вершины углов

теодолитного хода, прокладываемого

через кривую, располагают на "жёстких"

точках, а не на рельсовых путях, которые

меняют своё положение. Кривую разбивают

на 20-ти или 10-ти метровые отрезки. После

разбивке по обочине с наружной стороны

кривой прокладывают теодолитный ход,

пересекающий кривую по секциям. Вершины

углов поворота располагают напротив

опор контактной сети. Измеряют углы в

ходе 1-им полным приёмом и стрелы изгиба.

5. Аналитическое

определение кривой по измеренным

координатам. Элементы

круговой кривой получают по координатам

её точек, измеренных в поле или снятых

с топокарты. Для этого необходимо иметь

по две точки на прямых участках пути до

начала кривой и после её конца, а также

не менее трёх точек на самой кривой.

Вопрос №24 Виды мостовых переходов. Состав геодезических работ при изысканиях и строительстве мостовых переходов. Классификация мостов. Съемка района мостового перехода.

Мосты представляют собой искусственные инженерные сооружения, возводимые в местах пересечения дорог с препятствиями. Виды: В зависимости от характеристики преодолеваемого препятствия мосты различают: 1 мост – через водный поток; 2 виадук – через долину или ущелье; 3 путепровод – через дорогу; 3 эстакада – через промышленную территорию; 4 акведук – мостовой переход для водоснабжения городов (чаще в горах). По назначению различают:1.железнодорожные;2.автомобильные;3.коммунальные;4.пешеходные;5.совмещенные.По материалу изготовления бывают: металлические; бетонные; железобетонные; каменные; деревянные.По схеме конструкции пролетного строения: 1.арочный 2.балочный 3.вантовый (вант – железный канат) 4.рамный 5.висячий . По размерам:1.малые (длина до 25 м) (по типовым проектам);2.средние (длина до 100 м и длина пролета меньше 42 м);3.большие (длина свыше 100 м, но меньше 500м и длина пролета свыше 42 м);

4.внеклассные (длина больше 500 м или длина пролета 120); Состав геодезических работ при изысканиях и строительстве мостовых переходов При изысканиях и строительстве мостовых переходов выполняют следующие геодезические работы: 1) определение длины мостового перехода;2) съемку района перехода, геодезическое обеспечение гидрометрических и инженерно-геологических изысканий;3) создание плановых опорных сетей;4) создание высотной основы разбивки моста, передачу отметок через водотоки;5) разбивку кессонов, опускных колодцев или свай-оболочек и наблюдение за их опусканием;6) разбивку центров опор;7) разбивочные работы на опоре; 8) разбивочные работы при монтаже пролетного строения. Съемка мостового перехода. Для проектирования большого мостового перехода (длиной более 100 м) составляют ситуационный план района перехода и детальный крупномасштабный план непосредственно участка строительства моста. Ситуационный план служит основой для разработки генерального плана мостового перехода и его сопряжения с трассой, выбора схемы расположения регуляционных сооружений, гидрометрических и морфометрических створов, для производства инженерно-геологической съемки. Этот план используется при составлении проекта организации строительных работ и проекта производства геодезических работ.Ситуационный план снимаю в масштабе 1:5000 для средних рек (с шириной реки в межень до 500 м) и 1:10 000 для больших рек и захватывают участок вверх по течению от оси перехода на полторы ширины разлива реки и вниз по течению – оду ширину разлива. По бокам снимают всю пойму до высоты, превышающей уровень высоких вод на 1 – 2 м. Съемка может выполняться в системе координат мостового перехода, но должна обеспечить, как правило, получение абсолютных высот точек. Основной метод съемки – тахеометрический. На ситуационном плане изображают главным образом контуры ситуации и элементы рельефа, влияющие на направление и скорость течения потока: - коренное русло с островами и перекатами; - пойму с протоками староречьями, озерами, болотами; населенные пункты, имеющие на реке гидротехнические и мостовые сооружения; - лесные массивы;- наиболее характерные элементы рельефа с высотами берегов и урезов воды. Наносят также элементы специальной нагрузки: -постоянные и временные водомерные посты, намеченные гидрометрические створы, увязанные с трассой варианты переходов; -границы разлива и направление течения высоких вод. Геодезической основой для съемки широких пойм рек служат сети в виде ряда треугольников, пункты размещают на разных берегах, а высоты передаются тригонометрическим нивелированием. В залесенных районах применяют ходы светодальномерной или короткобазисной полигонометрии с расположением смежных пунктов на противоположных берегах. Детальный план перехода необходим для составления рабочих чертежей мостовых сооружений и разработки проекта подходов трассы к мосту. Масштаб плана принимают 1:1000 с высотой сечения рельефа горизонталями 0,5 м при длине перехода 300 – 500 м и 1:2000 с высотой сечения рельефа 1 м при более 500 м. В съемку включают коренное русло и прилегающую пойму до отметки на 1 – 2 м выше расчетного уровня высоких вод, а вверх и вниз 1 – 1,5 величины отверстия моста с таким расчетом, чтобы детально изобразить рельеф и ситуацию в местах, где проектируют мост, подходы, регуляционные сооружения, а при близком расположении – строительные площадки и базы. Детальный план является топографической основой рабочего проектирования сооружений мостового перехода, поэтому точность съемки и геодезического обоснования должна соответствовать требованиям масштаба плана. При наземных методах в открытой пойме применяют мензульную или тахеометрическую съемку, а в закрытой – съемку по поперечникам. В обоих случаях основой для съемки служат теодолитно-нивелирные магистрали, прокладываемые от оси перехода по обеим сторонам русла. Концы магистралей привязываю к геодезическим пунктам, а при отсутствии последних создают замкнутые полиг

Вопрос 25. Передача отметок через водные поверхности в зимнее время и в летний период. Высотное обоснование мостового перехода. При строительстве больших мостовых переходов, согласно СниП, на каждом берегу должно быть установлено не менее двух постоянных реперов (на средних и малых мостах по одному). К ним применяются следующие требования: реперы размещают по возможности ближе к гл. оси мостового перехода; реперы должны располагаться вне зоны земляных работ и на более устойчивом грунте с целью их сохранности на весь период строительства. СКО определения высот реперов не должна превышать 3-5 мм, что обеспечивает ход нивелирования III кл. Для вычисления абсолютных высот ходы привязывают к пунктам ГГС имеющим отметки (желательно, чтобы пункты были расположены на разных берегах реки). При этом возникает задача передачи высот через водную преграду. В зимнее время эта задача решается нивелированием по льду, летом – с применением двойного геометрического нивелирования и тригонометрического нивелирования. Нивелирование по льду: Для нивелирования, в лед вмораживаются колья, на которых устанавливают ножки штатива прибора и рейки. Для исключения подвижек по высоте во время нивелирования производится наблюдение за состоянием льда. Для этого в 75-100 м от каждого берега вмораживают в лед рейку и по ней периодически берут отсчет нивелиром, установленным на берегу. Однако лед в разных частях реки колеблется по-разному, особенно значительные колебания бывают на середине реки, поэтому нивелирование по льду обычно не дает удовлетворительных результатов. Для более точной передачи высот необходимо для установки реек забивать в дно реки сваи, проделав во льду лунки. В процессе наблюдений следят, чтобы вода в лунках не замерзала. Для выявления вертикального перемещения самого нивелира во время работы отсчеты по рейкам производят в следующем порядке: задняя, передняя, задняя, т.е. повторяют отсчет по задней рейке. Более точные результаты можно получить одновременным нивелированием по льду всей ширины реки несколькими наблюдателями с нивелирами. По сигналу на всех участках реки наблюдатели одновременно берут отсчеты на задние, передние и снова задние рейки. Таких приемов делают несколько и по их расходимости судят о точности результатов нивелирования. Двойное геометрическое нивелирование:Принцип выполнения:На обоих берегах примерно на одинаковой высоте закладывают реперы (реп.1 и реп.2) в местах, где визирный луч проходил бы не ниже 2-3 м над поверхностью воды, и в 10-20 м от них выбирают станции для нивелира I1 и I2. При этом должно соблюдаться равенство расстояний

Порядок:1.установив

нивелир в точке I1,

берут отсчет З1

по ближней задней рейке, установленной

на реп.1; 2.выполняют перефокусировку и

снимают отсчет П1

по дальней рейке, установленной на

реп.2.; и3. затем прибор осторожно снимают,

чтобы не нарушить фокусировку трубы,

перевозят его на др. берег и устанавливают

на второй станции I2.

Не меняя прежней фокусировки, берут

отсчет З2

по рейке на реп.1; 4.затем отсчет П2

по рейке на реп.2. На этом заканчивается

один прием. Таких приемов делают несколько

в зависимости от ширины реки и требуемой

точности определения превышения.Для

ослабления влияния рефракции двойное

нивелирование следует производить

одновременно двумя нивелирами с

противоположных берегов, меняя затем

приборы местами. Для повышения точности

взятия отсчета применяют специальные

шкалы. Тригонометрическое

нивелирование:

Для передачи высот этим методом

зенитные расстояния измеряют в период

спокойных изображений точными оптическими

теодолитами. Наблюдения выполняют в

прямом и обратном направлениях

одновременно двумя приборами. Точки А

и В, м/у которыми передается высота через

реку, являются пунктами мостовой

разбивочной основы и оборудуются как

реперы. Теодолиты и визирные цели

помещают в вершинах параллелограмма,

соблюдая равенство расстояний AD

и ВС (м/у теодолитом и рейкой на разных

берегах). Желательно, чтобы длина их не

превышала 3 м. В качестве визирных целей

используют укрепленные на рейке марки

с утолщенными штрихами (верхний, средний

и нижний). Оси марок тщательно совмещают

с соответствующими штрихами рейки. В

точках А и В рейки устанавливают отвесно

и закрепляют растяжками.Определив место

зенита (МZ

) теодолита

и установив на вертикальном круге отсчет

900+МZ,

одновременно на обоих берегах наводят

зр. трубу на ближнюю рейку и после

приведения уровня при вертикальном

круге в нуль-пункт производят отсчет

по ней. Этот отсчет будет соответствовать

высоте прибора i

над репером. Зенитные расстояния измеряют

на утолщенные штрихи дальней рейки при

КП и КЛ, выполняя два-три приема. Закончив

измерения на одном берегу, теодолиты

перевозят ч/з реку и меняют их местами.

Наблюдения с противоположного берега

начинают с измерений зенитных расстояний

на дальние рейки и заканчивают определением

высот приборов. Для двустороннего

тригонометрического нивелирования:

h=s*tg((z2-z1)/2)+(l1+i1)/2+(l2+i2)/2

из всех полученных значений превышения

образуют среднее и по уклонениям от

него оценивают точность передачи высоты.

Гидростатическое

нивелирование

Точная передача высоты ч/з очень

большие водные преграды может быть

осуществлена методом гидростатического

нивелирования. По дну водотока прокладывают

прочный шланг, который наполняют водой

под большим давлением, чтобы в нем не

оставалось пузырьков воздуха. В концы

шланга вставляют стеклянные трубки с

делениями и укрепляют на береговых

столбах. На расстоянии одной нивелирной

станции от столбов в устойчивых местах

устанавливают реперы (реп.1 и реп.2). При

наблюдениях принимают, что мениски

жидкости в трубках № 1 и №2 лежат в одной

уровенной поверхности и при помощи двух

нивелиров связывают эту поверхность с

реперами. Наблюдения ведут ч/з определенный

интервалы времени. Одновременно на

каждом берегу измеряют давление Р,

температуру воздуха и воды, чтобы при

необходимости можно было в результаты

ввести поправки. Из многих наблюдений

берут среднее. В благоприятных условиях

этот метод обеспечивает передачу высот

ч/з большие водные преграды с ошибкой

в несколько миллиметров. Высотное

обоснование мостового перехода.

Высотное геодезическое обоснование

для строительства мостового перехода

проектируется

в две ступени.

Первая ступень

- это нивелирная сеть, которая прокладывается

по пунктам исходной плановой

иженерно-геодезической сети. Она

предназначена для создания высотной

исходной основы для разбивки фундаментов

и тела опор мостового перехода, а затем

для наблюдения за его осадками. Такая

сеть может проектироваться в виде ходов

нивелирования с одной или двумя узловыми

точками. В качестве исходного выбирается

один из знаков сети, заложенный в наиболее

устойчивом месте. Все нивелирные репера

должны находиться вне воронки проседания,

обусловленной строительством и

функционированием инженерного сооружения.

Нивелирная

сеть

второй ступени

строится, как правило, в виде одиночного

нивелирного хода. Он прокладывается по

фундаментам опор мостового перехода и

предназначен для определения отметок

временных реперов, относительно которых

выполняется высотная разбивка при

возведении тела опор. В качестве исходных

используются любые реперы нивелирной

сети первой ступени.

При строительстве больших мостовых

переходов, согласно требованию СНиП,

на каждом берегу должно быть установлено

не менее двух постоянных реперов (на

средних и малых мостах по одному). Реперы

размещают по возможности ближе к главной

оси, но вне зоны земляных работ и в

геологически устойчивых породах с целью

их сохранности на весь период строительства.

СКО

определения высот реперов не должна

превышать 3 - 5 мм, что обычно обеспечивается

проложением ходов нивелирования III

класса. Для вычисления абсолютных высот

ходы привязывают к пунктам государственной

нивелирной сети (желательно, чтобы

пункты были расположены на разных

берегах реки). При этом возникает задача

передачи

высоты через водную преграду.

Порядок:1.установив

нивелир в точке I1,

берут отсчет З1

по ближней задней рейке, установленной

на реп.1; 2.выполняют перефокусировку и

снимают отсчет П1

по дальней рейке, установленной на

реп.2.; и3. затем прибор осторожно снимают,

чтобы не нарушить фокусировку трубы,

перевозят его на др. берег и устанавливают

на второй станции I2.

Не меняя прежней фокусировки, берут

отсчет З2

по рейке на реп.1; 4.затем отсчет П2

по рейке на реп.2. На этом заканчивается

один прием. Таких приемов делают несколько

в зависимости от ширины реки и требуемой

точности определения превышения.Для

ослабления влияния рефракции двойное

нивелирование следует производить

одновременно двумя нивелирами с

противоположных берегов, меняя затем

приборы местами. Для повышения точности

взятия отсчета применяют специальные

шкалы. Тригонометрическое

нивелирование:

Для передачи высот этим методом

зенитные расстояния измеряют в период

спокойных изображений точными оптическими

теодолитами. Наблюдения выполняют в

прямом и обратном направлениях

одновременно двумя приборами. Точки А

и В, м/у которыми передается высота через

реку, являются пунктами мостовой

разбивочной основы и оборудуются как

реперы. Теодолиты и визирные цели

помещают в вершинах параллелограмма,

соблюдая равенство расстояний AD

и ВС (м/у теодолитом и рейкой на разных

берегах). Желательно, чтобы длина их не

превышала 3 м. В качестве визирных целей

используют укрепленные на рейке марки

с утолщенными штрихами (верхний, средний

и нижний). Оси марок тщательно совмещают

с соответствующими штрихами рейки. В

точках А и В рейки устанавливают отвесно

и закрепляют растяжками.Определив место

зенита (МZ

) теодолита

и установив на вертикальном круге отсчет

900+МZ,

одновременно на обоих берегах наводят

зр. трубу на ближнюю рейку и после

приведения уровня при вертикальном

круге в нуль-пункт производят отсчет

по ней. Этот отсчет будет соответствовать

высоте прибора i

над репером. Зенитные расстояния измеряют

на утолщенные штрихи дальней рейки при

КП и КЛ, выполняя два-три приема. Закончив

измерения на одном берегу, теодолиты

перевозят ч/з реку и меняют их местами.

Наблюдения с противоположного берега

начинают с измерений зенитных расстояний

на дальние рейки и заканчивают определением

высот приборов. Для двустороннего

тригонометрического нивелирования:

h=s*tg((z2-z1)/2)+(l1+i1)/2+(l2+i2)/2

из всех полученных значений превышения

образуют среднее и по уклонениям от

него оценивают точность передачи высоты.

Гидростатическое

нивелирование

Точная передача высоты ч/з очень

большие водные преграды может быть

осуществлена методом гидростатического

нивелирования. По дну водотока прокладывают

прочный шланг, который наполняют водой

под большим давлением, чтобы в нем не

оставалось пузырьков воздуха. В концы

шланга вставляют стеклянные трубки с

делениями и укрепляют на береговых

столбах. На расстоянии одной нивелирной

станции от столбов в устойчивых местах

устанавливают реперы (реп.1 и реп.2). При

наблюдениях принимают, что мениски

жидкости в трубках № 1 и №2 лежат в одной

уровенной поверхности и при помощи двух

нивелиров связывают эту поверхность с

реперами. Наблюдения ведут ч/з определенный

интервалы времени. Одновременно на

каждом берегу измеряют давление Р,

температуру воздуха и воды, чтобы при

необходимости можно было в результаты

ввести поправки. Из многих наблюдений

берут среднее. В благоприятных условиях

этот метод обеспечивает передачу высот

ч/з большие водные преграды с ошибкой

в несколько миллиметров. Высотное

обоснование мостового перехода.

Высотное геодезическое обоснование

для строительства мостового перехода

проектируется

в две ступени.

Первая ступень

- это нивелирная сеть, которая прокладывается

по пунктам исходной плановой

иженерно-геодезической сети. Она

предназначена для создания высотной

исходной основы для разбивки фундаментов

и тела опор мостового перехода, а затем

для наблюдения за его осадками. Такая

сеть может проектироваться в виде ходов

нивелирования с одной или двумя узловыми

точками. В качестве исходного выбирается

один из знаков сети, заложенный в наиболее

устойчивом месте. Все нивелирные репера

должны находиться вне воронки проседания,

обусловленной строительством и

функционированием инженерного сооружения.

Нивелирная

сеть

второй ступени

строится, как правило, в виде одиночного

нивелирного хода. Он прокладывается по

фундаментам опор мостового перехода и

предназначен для определения отметок

временных реперов, относительно которых

выполняется высотная разбивка при

возведении тела опор. В качестве исходных

используются любые реперы нивелирной

сети первой ступени.

При строительстве больших мостовых

переходов, согласно требованию СНиП,

на каждом берегу должно быть установлено

не менее двух постоянных реперов (на

средних и малых мостах по одному). Реперы

размещают по возможности ближе к главной

оси, но вне зоны земляных работ и в

геологически устойчивых породах с целью

их сохранности на весь период строительства.

СКО

определения высот реперов не должна

превышать 3 - 5 мм, что обычно обеспечивается

проложением ходов нивелирования III

класса. Для вычисления абсолютных высот

ходы привязывают к пунктам государственной

нивелирной сети (желательно, чтобы

пункты были расположены на разных

берегах реки). При этом возникает задача

передачи

высоты через водную преграду.

Вопрос 26 Способы создания плановой опорной сети для строительства мостов. Расчет точности мостовой триангуляции при разбивке осей прямой угловой засечкой. Влияние формы сети на точность разбивки опор моста. Детальная разбивка опор моста в зависимости от стадии строительства.

Способы создания плановой опорной сети для строительства мостов. Обоснование создается в две ступени. В качестве первой ступени проектируется инженерно-геодезическая сеть, а в качестве второй – геодезические фигуры разбивки.Плановая инженерно-геодезическая сеть необходима для создания на местности исходной основы для выноса в натуру запроектированных центров опор мостового перехода.При проектировании ИГС должны выполняться следующие требования:1. Один или два пункта сети должны совпадать с осью мостового перехода;2. Пункты сети должны располагаться в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность на весь период строительства мостового перехода;3. Видимость между пунктами должна быть обеспечена с земли;4. Длины сторон и углы в треугольниках могут иметь произвольные значения. Однако, по возможности, следует проектировать связующие углы не менее 200 и примерное равенство длин линий.5. Систему координат следует выбирать условную, в которой ось абсцисс совпадает с осью мостового перехода, а начало системы координат выбрано так, чтобы не возникало отрицательных значений координат.Ошибка в определении положения пунктов разбивочной сети относительно исходного не должна превышать 10 мм. Пункты разбивочной сети закрепляют в геологически устойчивых местах, не затопляемых высокими паводковыми водами.ИГС может быть построена триангуляцией, трилатерацией, линейно-угловыми построениями, полигонометрией, на больших мостовых переходах, располагающихся в сложном широкой речной пойме, геодезическая разбивочная основа может строиться из сочетания линейно-угловых и полигонометрических сетей. Триангуляция - форма ее может быть различной, но (наиболее часто встречаются простой или сдвоенный геодезический четырехугольник (рис. 25.14), а при наличии островов - центральные системы. Длины сторон колеблются от 0,2 до 2,0 км. Угловые измерения производят со средней квадратической ошибкой 1// –2//. При этом особое внимание обращают на точность центрирования теодолита и визирных целей. см. Трилатерация - строится в основном тогда, когда метеоусловия не позволяют производить угловые измерения в триангуляции с необходимой точностью. При построении трилатерации на мостовых переходах, как и в триангуляции, основной фигурой служит сдвоенный геодезический четырехугольник, все стороны которого измеряются светодальномером соответствующей точности.При линейно-угловых построениях на мостовых переходах измеряют стороны S1, S2,…,S/4 и углыβ1β2…β4. Сети подобного вида обладают рядом преимуществ: 1) отсутствие направлений вдоль берегов позволяет измерять углы в примерно одинаковых внешних условиях, уменьшая тем самым влияние боковой рефракции. 2) Взаимная видимость между пунктами сети обеспечивается без постройки высоких знаков. 3) При сравнительно небольшом объеме линейных и угловых измерений сеть обладает достаточной точностью и высокой маневренностью в сложных условиях местности.Основными фигурами такой сети являются линейно-угловые треугольники, в которых стороны измеряют светодальномерами, а углы – оптич. теодолитами типа Т2 и др.Полигонометрию применяют для мостов, строящихся на суходоле. Строят ее в виде системы ходов. Продольные ходы проектируют параллельно оси мостового перехода и располагают от нее на таком расстоянии, чтобы пункты не попадали в зону строительных работ. Стороны в таких ходах измеряют со средней квадратической ошибкой 5 мм, а углы 2// – 3//. После вычисления координат пункты редуцируют по оси ординат, чтобы они располагались строго в створе, параллельном оси моста. Это позволяет выполнять, разбивочные работы способом прямоугольных координат или створной засечки.Расчет точности мостовой триангуляции при разбивке опор прямой угловой засечкойРасчет необходимой точности измерений в исходной сети (mβ и ms) и фигурах разбивки (mβ раз и ms раз) выполняется, исходя из заданного предельного отклонения пролетного строения мостового перехода от проектной длины Δl=40мм и ширины Δb = 30 мм. Переход от предельных значений к средним квадратическим ошибкам, при доверительной вероятности Р = 95%, выполняется по формулам: ml0=∆l/t=40мм/2=20мм; mb0=∆b/t=30мм/2=15мм; При расположении оси X параллельно оси мостового перехода заданные СКО можно разложить на следующие составляющие: m2l0=m2xи.д.+m2xраз; m2b0=m2yи.д.+m2yраз, где mX и.д., mY и.д.. - ошибки исходной геодезической сети; mX раз.; mY раз. - ошибки фигур разбивки. Применяя принцип равного влияния, получим допустимые СКО на исходную инженерно - геодезическую сеть и фигуры разбивки: mxи.д.= mxраз= ml0/√2=20мм/√2=14мм; mуи.д.= mураз= mb0/√2=15мм/√2=11мм. Допуск на исходную геодезическую сеть относится к СКО положения пункта в наиболее слабом месте по оси X (mX и.д.) и по оси Y (mY и.д.) относительно ближайшего исходного пункта.Допуск на фигуры разбивки относится к наиболее грубо определяемой СКО проекции межосевого расстояния между центрами опор мостового перехода на ось абсцисс (mX раз) и ось ординат (mY раз). Влияние формы сети на точность разбивки опор моста. В результате наблюдений и многолетней практики было установлено, что наибольшая точность фигур разбивки достикается при следующих условиях:1. Для всех видов засечек, кроме обратной (рис. 2в), угол засечки (угол при разбиваемой опоре между направлениями на исходные пункты) по возможности должен находиться в диапазоне 80°<Ɣ<110°, обычно стремятся проектировать засечки при углах близких к 900.2. Длины линий от исходных пунктов до разбиваемой опоры должны быть равными 0,3 - 0,75 от длины мостового перехода 3. Для обратной угловой засечки (рис. 2в) разбиваемая опора должна находиться вне опасного круга. Детальная разбивка опор моста В зависимости от местных условий и характера подстилающих грунтов фундаменты опор могут воздвигаться на естественном основании, сваях, сваях-оболочках, опускных колодцах или кессонах. Технология работ существенно зависит от условий. СКО разбивки центров фундаментов опор составляет 50 мм. В опоре различают: фундамент, тело опоры и подферменную часть, на которой устанавливают пролетное строение. Фундамент опоры заглубляют до плотных пород. Разбивку опор моста осуществляют следующими методами :способ полярных координат; способ прямой угловой засечки; способ обратной угловой засечки; способ линейной засечки; способ прямоугольных координат; Способ створов. Сущность: положение выносимой в натуру точки определяется пересечением двух линий (створов), концы которых закреплены на местности; Способ полигонометрии. Сущность: на местности прокладывают полигонометрический ход с вершинами точек выносимыми в натуру, который опирается на пункты геод. основы. Невязка хода – качество выносимых точек: Детальную разбивку опор производят от закрепленных в натуре их центров и осей. При сооружении опоры на суходоле предварительно устраивают горизонтальную обноску, на которую из центра опоры т-том выносят гл. ось мостового перехода и перпендикулярно к ней продольную ось опоры. От этих осей по обноскам разбивают контуры эл-тов фундамента, которые проектируют в котлован при помощи монтажной струны и отвеса. На реках глубиной до 5-6 м основания опор опускают с намытых островов, а при большей глубине – с понтонов на плаву.При сооружении основания на намытом острове определяют светодальномером или угловыми засечками точное положение центра опоры и, установив над ним т-т, визируют на правый и левый исх. пункты, закрепляя в створе гл. оси мостового перехода поперечную ось опоры. Перпендикулярно к этой оси фиксируют продольную ось опоры. На острове устанавливают два рабочих репера, высоты которых периодически проверяют от постоянных реперов на берегу. Разбивка контура камеры или центров свай произв. от закрепленных точек осей опоры способом прямоугольных координат (с точн. до 1 см). При установке кессона или опускного колодца площадка предварительно тщательно нивелируется, нож камеры по нивелиру приводят в строго горизонтальное положение. Наблюдения за опусканием основания опоры на острове в плановом положении ведут путем периодических измерений расстояний от осевых знаков до опускаемого контура, по высоте – контрольным нивелированием от рабочих реперов. Выверка опалубки фундамента опоры. Внешняя поверхность фундамента – опалубка явл. направляющей при опускании колодца, и от правильного построения зависит скорость и точность опускания. По мере опускания колодца опалубка наращивается. Разбивка опалубки ведется по осям опоры. В построенной опалубке проверяют вертикальность стенок и соответствие внутренних ее размеров проектным размерам опоры. Воздвигнув кладку до уровня обреза фундамента, необходимо с п-тов мостовой сети уточнить положение центра опоры, а также продольной и поперечной осей, а с береговых реперов проверить высоту обреза. После чего намечают контуры кладки тела опоры. При необходимости тело опоры в пределах обреза фундамента сдвигают, чтобы центр занял проектное положение. По мере возведения опоры, закрепленные оси проектируют вверх, на следующую секцию. Чтобы избежать заметных ошибок, необходимо периодически проверять положение центра опоры от п-тов мостовой сети способом прямой или обратной засечки. Перед разбивкой подферменных площадок (на которые опирается пролетное строение моста) в последний раз выверяют положение центра и осей опор и прокладывают по опорам нивелирный ход с одного берега на другой, нивелируя все рабочие реперы. Затем от осей опоры способом прямоугольных координат разбивают подферменные площадки, а их рабочие поверхности устанавливают по высоте от ближайших рабочих реперов (точн. разбивки в плане 5 мм, по высоте 1-2 мм). Разбивку осей регуляционных сооружений выполняют от ближайших п-тов геод. сети. По мере возведения насыпей положение их криволинейных осей уточняют прокладкой теод.ходов. И в заключении производят исполнительную съемку для выявления соответствия возведенных опор проекту. По материалам исполн. съемок составляют исполн. чертеж опоры, ведомости расстояний м/у центрами опор, ведомости отметок, установленных на опорах реперов.

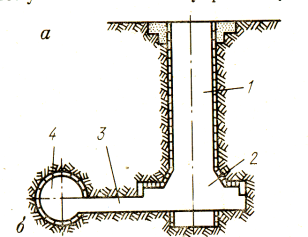

Вопрос 27. Виды тоннелей. Понятие о габарите и форме поперечных сечений. Назначение геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации тоннелей. Виды несбойки. Расчет точности ступеней планового обоснования.

Т![]()

оннель

представляет собой сложное инж.

сооружение, длина которого значительно

превышает размеры поперечного сечения.

Тоннель, как и все инж. сооружения можно

классифицировать

по

назначению:-транспортные

(ж/д, автомобильные, метро, подземные

переходы, судоходные);-гидротехнические

(которые строятся для транспорта воды,

водоснабжения городов, орошения земель,

сброса излишек воды из водохранилищ);-коллекторы

(для размещения коммуникаций городского

хозяйства);-производственные (напр.

тоннели, которые предназначены для

транспортировки полезных ископаемых).

по расположению

относительно поверхности земли:1)

горные/перевальные (сооружаемые под

горными массивами и водоразделами);2)

подводные (сооружаемые под каналами,

реками, озёрами и морскими проливами);3)

городские (сооруж. под городской

территорией).Тоннель является ответственным

инж. сооружением и отличается большим

разнообразием форм и размеров поперечных

сечений. Попер. сеч. тоннеля должно быть

оптимальным, т.е. должно сооружаться с

минимальными запасами между предельным

внешнем очертанием отделки тоннеля и

контуром вырабатываемой породы.Для

транспортных тоннелей установлены

нормативными документами

3 вида

габаритов:1.Габарит

приближения строения,

он определяется внутренним контуром

обделки тоннеля 2.Габарит приближения

оборудования, определяется контуром

наиболее выступающих точек различного

оборудования и устройств, которые

устанавливаются в тоннеле3.Габарит

подвижного состава, определяется

контуром внутри которого должен

размещаться подвижной состав со всеми

выступающими и висячими частями и при

этом учитывается положение вагонов с

учетом их раскачивания во время

движения4)Пространство между габаритом

приближенного оборудования и габаритом

подвижного состава называется габаритом

запаса, он является исходным для расчета

точности геодезических измерений.При

сооружении тоннелей форма его поперечного

сечения зависит от нагрузок, которые

оказывают на него внешние породы.

Форма поперечных сечений

зависит от размера строящегося туннеля,

назначения его, способа сооружения, а

также от размера, интенсивности и

направления горного давления. Однопутные

туннели метрополитена глубокого

заложения строят круглого

сечения. При

мелком заложении туннели метрополитена

имеют прямоугольное

сечение.

Поперечное сечение туннелей с бетонной

обделкой в своде имеет круглое

очертание;

При наличии большого вертикального

горного давления поперечное сечение

туннелей с бетонной или железобетонной

обделкой имеет подковообразную

форму, при

которой высота туннеля больше его

ширины. Схема

сооружения тоннелей:Один и тот же тоннель

может сооружаться одновременно по

следующим схемам:1.портал – ствол

2.портал – портал3.ствол – ствол4.ствол

– портал Рис. Сооружение тоннеля через

портал: 1-дорожное полотно, 2- защитная

стенка, предохраняет вход от воды,

обвалов, лавин.Рис. Сооружение тоннеля

через вертикальный ствол: 1 – ствол, 2 –

рудный двор, 3- подходная штольня, 4-

трасса тоннеля.Необходимость проектирования

стволов при сооружении тоннелей

обусловлена: 1.Обеспечением точности

геодезических работ в процессе проходки

тоннеля2.Сокращением сроков строительства

тоннеля3.Возможностью использования

для вентиляции сооружения.Назначение

геодезических работ при проектировании,

строительстве и эксплуатации тоннелей.

Тоннель является ответственным и

дорогостоящим инж. сооружением, поэтому

при их строительстве уделяют особое

внимание обеспечению сбойки встречных

подземных выработок, при этом чем меньше

будет величина несбойки, тем меньше

трудозатраты на строительство тоннеля

и наоборот. Для проектирования тоннеля

на территории строительства необходимо

иметь крупномасштабную топооснову

(м-ба 1:25000 и крупнее). При этом можно

выделить ряд задач для инженерно-геодезического

обеспечения сооружения тоннеля:1.

Проектирование

оси трассы тоннеля, подготовка рабочих

чертежей и аналитических данных для

перенесения проекта сооружения в

натуру.2. Контроль качества

строительно-монтажных

работ в процессе строительства тоннеля

(определение эллиптичности колец путем

измерения горизонтальных, вертикальных

и косых диаметров обделки тоннеля).3. В

процессе проходки тоннеля выполняют

исполнительные съемки монтажа колец

обделки тоннеля с целью выявления

проектной геометрии и фактической

геометрии в плане и по высоте.4. При

эксплуатации

тоннеля выполняют периодические

измерения за деформациями обделки

тоннеля и сооружений и оборудования,

которое располагается внутри него.

Несбойка

является основным параметром, который

используется для назначения точности

геодезических работ при строительстве

тоннеля. При этом выделяют 2 вида

несбойки:Q

– несбойка точек обделки тоннеля –

общая несбойка. q

– несбойка встречных осей. Q

обусловлена влиянием ошибок геодезических

измерений, отклонением сооружения от

разбивочных осей и влиянием деформаций.

q

обусловлена влиянием только ошибок

геодезических измерений Q>q.

При этом q

может быть разложена на 3 составляющих:

qh

(по высоте) . qu

(поперечная)

qt

(продольная) q=t(qt,

qu,

qh)=

(q2t

q2u

q2h)1/2

При строительстве прямолинейных тоннелей

продольная составляющая не имеет

существенного значения. При сооружении

криволинейных тоннелей все составляющие

имеют одинаковое значение.Q

допускается в пределах установленного

габаритного запаса и рассматривается

как суммарное влияние следующих

источников ошибок:а)

влияние ошибок планового обоснования

;б)

влияние ошибок высотного обоснования

;в)

отклонения обделки при её укладке от

разбивочных контуров ;

г) отклонения контура обделки из сборных

элементов от проектных геометрических

размеров ;д)

деформация обделки под влиянием давления

горных пород .Принимая

имм,

при габаритном запасе Q=100м

получим =45мм,

а =22.5мм.

и

явл. исходными для обоснования точности

геодезических измерений на всех стадиях

создания планового и высотного

обоснования.На

несбойку в плане при строительстве

тоннелей через стволы А и Б действуют

влияния следующих основных ошибок:

обоснования на поверхности – q1;

ориентирования через стволы А и Б – q2

и q3;полигонометрических

подземных ходов идущих от стволов А и

Б к забою – q4

и q5.Теоретические

исследования и практический опыт

показывают, что при длине тоннеля около

1.0 – 1.5км влияние действия указанных

ошибок можно принять одинаковым: при

q1=q2=q3=q4=q5=qi

получим qi=0.45.Если

принять =45мм,

то тоннельную триангуляцию надо построить

с такой точностью, чтобы ошибка взаимного

определения координат пунктов,

расположенных у двух смежных стволов,

не превышала m=0.45*45=20.25мм.Ошибка

ориентирования

через один и другой ствол не должна

смещать конечную точку полигонометрического

хода у места сбойки больше чем на

20мм.Среднеквадратическое ожидаемое

поперечное смещение конечных точек

подземных полигонометрических ходов

у места сбойки также не должно превышать

20мм.

оннель

представляет собой сложное инж.

сооружение, длина которого значительно

превышает размеры поперечного сечения.

Тоннель, как и все инж. сооружения можно

классифицировать

по

назначению:-транспортные

(ж/д, автомобильные, метро, подземные

переходы, судоходные);-гидротехнические

(которые строятся для транспорта воды,

водоснабжения городов, орошения земель,

сброса излишек воды из водохранилищ);-коллекторы

(для размещения коммуникаций городского

хозяйства);-производственные (напр.

тоннели, которые предназначены для

транспортировки полезных ископаемых).

по расположению

относительно поверхности земли:1)

горные/перевальные (сооружаемые под

горными массивами и водоразделами);2)

подводные (сооружаемые под каналами,

реками, озёрами и морскими проливами);3)

городские (сооруж. под городской

территорией).Тоннель является ответственным

инж. сооружением и отличается большим

разнообразием форм и размеров поперечных

сечений. Попер. сеч. тоннеля должно быть

оптимальным, т.е. должно сооружаться с

минимальными запасами между предельным

внешнем очертанием отделки тоннеля и

контуром вырабатываемой породы.Для

транспортных тоннелей установлены

нормативными документами

3 вида

габаритов:1.Габарит

приближения строения,

он определяется внутренним контуром

обделки тоннеля 2.Габарит приближения

оборудования, определяется контуром

наиболее выступающих точек различного

оборудования и устройств, которые

устанавливаются в тоннеле3.Габарит

подвижного состава, определяется

контуром внутри которого должен

размещаться подвижной состав со всеми

выступающими и висячими частями и при

этом учитывается положение вагонов с

учетом их раскачивания во время

движения4)Пространство между габаритом

приближенного оборудования и габаритом

подвижного состава называется габаритом

запаса, он является исходным для расчета

точности геодезических измерений.При

сооружении тоннелей форма его поперечного

сечения зависит от нагрузок, которые

оказывают на него внешние породы.

Форма поперечных сечений

зависит от размера строящегося туннеля,

назначения его, способа сооружения, а

также от размера, интенсивности и

направления горного давления. Однопутные

туннели метрополитена глубокого

заложения строят круглого

сечения. При

мелком заложении туннели метрополитена

имеют прямоугольное

сечение.

Поперечное сечение туннелей с бетонной

обделкой в своде имеет круглое

очертание;

При наличии большого вертикального

горного давления поперечное сечение

туннелей с бетонной или железобетонной

обделкой имеет подковообразную

форму, при

которой высота туннеля больше его

ширины. Схема

сооружения тоннелей:Один и тот же тоннель

может сооружаться одновременно по

следующим схемам:1.портал – ствол

2.портал – портал3.ствол – ствол4.ствол

– портал Рис. Сооружение тоннеля через

портал: 1-дорожное полотно, 2- защитная

стенка, предохраняет вход от воды,

обвалов, лавин.Рис. Сооружение тоннеля

через вертикальный ствол: 1 – ствол, 2 –

рудный двор, 3- подходная штольня, 4-

трасса тоннеля.Необходимость проектирования

стволов при сооружении тоннелей

обусловлена: 1.Обеспечением точности

геодезических работ в процессе проходки

тоннеля2.Сокращением сроков строительства

тоннеля3.Возможностью использования

для вентиляции сооружения.Назначение

геодезических работ при проектировании,

строительстве и эксплуатации тоннелей.

Тоннель является ответственным и

дорогостоящим инж. сооружением, поэтому

при их строительстве уделяют особое

внимание обеспечению сбойки встречных

подземных выработок, при этом чем меньше

будет величина несбойки, тем меньше

трудозатраты на строительство тоннеля

и наоборот. Для проектирования тоннеля

на территории строительства необходимо

иметь крупномасштабную топооснову

(м-ба 1:25000 и крупнее). При этом можно

выделить ряд задач для инженерно-геодезического

обеспечения сооружения тоннеля:1.

Проектирование

оси трассы тоннеля, подготовка рабочих

чертежей и аналитических данных для

перенесения проекта сооружения в

натуру.2. Контроль качества

строительно-монтажных

работ в процессе строительства тоннеля

(определение эллиптичности колец путем

измерения горизонтальных, вертикальных

и косых диаметров обделки тоннеля).3. В

процессе проходки тоннеля выполняют

исполнительные съемки монтажа колец

обделки тоннеля с целью выявления

проектной геометрии и фактической

геометрии в плане и по высоте.4. При

эксплуатации

тоннеля выполняют периодические

измерения за деформациями обделки

тоннеля и сооружений и оборудования,

которое располагается внутри него.

Несбойка

является основным параметром, который

используется для назначения точности

геодезических работ при строительстве

тоннеля. При этом выделяют 2 вида

несбойки:Q

– несбойка точек обделки тоннеля –

общая несбойка. q

– несбойка встречных осей. Q

обусловлена влиянием ошибок геодезических

измерений, отклонением сооружения от

разбивочных осей и влиянием деформаций.

q

обусловлена влиянием только ошибок

геодезических измерений Q>q.

При этом q

может быть разложена на 3 составляющих:

qh

(по высоте) . qu

(поперечная)

qt

(продольная) q=t(qt,

qu,

qh)=

(q2t

q2u

q2h)1/2

При строительстве прямолинейных тоннелей

продольная составляющая не имеет

существенного значения. При сооружении

криволинейных тоннелей все составляющие

имеют одинаковое значение.Q

допускается в пределах установленного

габаритного запаса и рассматривается

как суммарное влияние следующих

источников ошибок:а)

влияние ошибок планового обоснования

;б)

влияние ошибок высотного обоснования

;в)

отклонения обделки при её укладке от

разбивочных контуров ;

г) отклонения контура обделки из сборных

элементов от проектных геометрических

размеров ;д)

деформация обделки под влиянием давления

горных пород .Принимая

имм,

при габаритном запасе Q=100м

получим =45мм,

а =22.5мм.

и

явл. исходными для обоснования точности

геодезических измерений на всех стадиях

создания планового и высотного

обоснования.На

несбойку в плане при строительстве

тоннелей через стволы А и Б действуют

влияния следующих основных ошибок:

обоснования на поверхности – q1;

ориентирования через стволы А и Б – q2

и q3;полигонометрических

подземных ходов идущих от стволов А и

Б к забою – q4

и q5.Теоретические

исследования и практический опыт

показывают, что при длине тоннеля около

1.0 – 1.5км влияние действия указанных

ошибок можно принять одинаковым: при

q1=q2=q3=q4=q5=qi

получим qi=0.45.Если

принять =45мм,

то тоннельную триангуляцию надо построить

с такой точностью, чтобы ошибка взаимного

определения координат пунктов,

расположенных у двух смежных стволов,

не превышала m=0.45*45=20.25мм.Ошибка

ориентирования

через один и другой ствол не должна

смещать конечную точку полигонометрического

хода у места сбойки больше чем на

20мм.Среднеквадратическое ожидаемое

поперечное смещение конечных точек

подземных полигонометрических ходов

у места сбойки также не должно превышать

20мм.

Первой стадией развития геодезического планового обоснования является построение на поверхности земли сети, основное назначение которой заключается в том, чтобы около всех мест открытия подземных строительных работ (порталы, стволы, штреки) получить закреплённые геодезические пункты, имеющие координаты, определённые с требуемой точностью в единой системе на протяжении всей трассы запроектированного одиночного тоннеля или комплекса сопряжённых тоннелей. Для построения планового обоснования применяют метод триангуляции, линейно-угловых построений или метод полигонометрии.