- •Вопрос 2. Геодезические разбивочные работы: основные и детальные. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру.

- •Вопрос 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.

- •Вопрос 4. Разработка проекта производства геодезич. Разбивоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.

- •Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.

- •Вопрос 7 Высотные инженерно геодезические сети.

- •Вопрос 8. Крупно масштабные инж-топогр съёмки застр. Территорий. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. Основные направления автоматизации крупномасштабных съёмок.

- •Вопрос 9. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при установке технологического оборудование в проектное положение.

- •Вопрос 10 Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки конструкции(струнный, струнно-оптический, оптического визирования, коллиматорный , дифракционный).

- •Вопрос 11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.

- •Вопрос 12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч

- •Вопрос 13. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.

- •Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования

- •Вопрос 16. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений. Объекты контроля, точность, методы и средства измерений

- •Вопрос 17 Порядок проектирования. Выбор методов и средств измерений при контроле осадок и деформаций сооружений.

- •Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.

- •Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.

- •Вопрос 28 Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосн на поверхн и в подзем выработке. Расчет точности тонельной триангуляции, основной и поземной полигонометрии.

- •Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.

- •Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.

- •Вопрос 32. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы гэс. Геодезические работы на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений.

- •Вопрос 32. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру сооружений.

- •Вопрос 34. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Плановое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания планового обоснования.

- •Вопрос 41 Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками)

- •Вопрос 48 Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивения геодезических измерений.

- •Вопрос 49. Технология параметрической версии мнк –уравнивания геод измерений.

- •Вопрос 50. Ско результата измерений и функции измеренных величин.

- •Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.

- •Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.

- •Вопрос 57 Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройства теодолитов типа т2 или т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов.

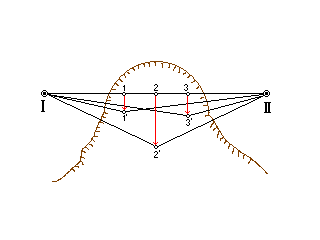

Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.

С

хемы

и программы створных измерений:1)

Схема полного

створа:

Эта наиболее простая схема створных

измерений, в которой нестворность всех

точек наблюдаемых точек измеряют

непосредственно с общего створа I

– II

. Прибор устанавливают в начальном

пункте I,

ориентируют по неподвижной визирной

марке в конечном пункте II

и последовательно способом подвижной

марки или малых углов определяют

отклонение от створа точек 1, 2, 3, …

.Программа наблюдений состоит в измерении

нестворности в каждой точке при круге

право и лево в ходах прямого и обратного

направлений. Наблюдения при двух кругах

производится с целью исключения

возможного эксцентриситета в положении

визирной оси створного прибора

относительно его основной оси вращения

и уменьшения влияния ошибки фокусирования

зрительной трубы. В схеме полного

створа нестворность у каждой наблюдаемой

точки определяется с разной точностью

в зависимости от расстояния до створного

прибора. В

методе полустворов

сначала как можно точнее определяют

нестворность какого-то центрального

пункта и, таким образом, полный створ

разбивается на 2 части. Измерение

отклонений по полустворам выполняется

по программе полного створа, а затем

результаты измерений математически

приводятся к полному створу.В

методе четвертей створа

полный створ разбивается на 4 части.

Сначала определяется отклонение

центральной точки (С) относительно

створа (АВ) затем отклонение точек (Д) и

(Е) относительно полустворов АС и ВС, а

отклонение всех промежуточных точек

(i,

k,

r,

m)

определяются относительно четвертей

створов. Результаты всех измерений

математически приводятся к полному

створу. В

Схеме последовательных створов

использовано положение, что точность

ориентирование линий повышается при

визировании на дальние опорные пункты,

а линейная величина нестворности с

высокой точностью измеряется на коротких

расстояниях. Программа

последовательных створов состоит в

следующем:

В створе, разделенном на несколько

равных частей, с расстоянием между

знаками 25 – 50 м устанавливают в начальном

опорном пункте теодолит, в конечном

опорном пункте – визирную марку. От

общего створа измеряют при двух положениях

круга только отклонение точки 1. Затем

прибор переносят в эту точку, устанавливая

его вместо марки, и относительно створа

1 измеряют нестворность точки 2 и т. д.

Дойдя до конечной точки, производят

измерения в обратном направлении.

Размещение

плановых знаков.

на гражданских

зданиях марки

устанавливаются по периметру не реже

чем через 20 м, по углам, по обе стороны

осадочных швов. В местах, где горизонтальная

нагрузка имеет наибольшую величину,

расстояние между марками уменьшают до

10—15 м. На

промышленных зданиях

при измерении смещений отдельно стоящих

фундаментов марки устанавливаются не

менее трех на каждый фундамент. Для

ленточных фундаментов частота установки

марок должна составлять 15—20 м. На

гидротехнических сооружениях

наиболее выгодным местом для установки

марок считается пол нижней потерны, над

конечными точками которой должны быть

оставлены отверстия для выноса центров

знаков на гребень плотины. Если

гидротехническое сооружение разделено

на секции, марки устанавливают не менее

двух на каждую секцию. При ширине секции

более 20 м на секцию устанавливают не

менее четырех марок. На протяженных

сооружениях типа подпорных стенок,

причалов марки устанавливают не менее

двух на каждые 30 м. Для наблюдений

створным и линейно-угловыми способами

кроме засечек) каждый знак должен быть

удобным для подхода к нему наблюдателя

и центрирования на нем прибора и визирной

марки. Наблюдательны

е (опорные ) плановые пункты

располагают вне сооружения по возможности

в устойчивых местах. Опорные

плановые пункты

закрепляются знаками закрытого и

открытого вида. Закрытые знаки

закладываются в горные выработки

заподлицо с земной поверхностью. При

наблюдениях с таких знаков прибор

устанавливается на штативе и центрируется

над знаком при помощи оптического

центрира. Открытые опорные знаки

выступают над поверхностью земли.

точность

измерения осадок

нормируется в зависимости от характеристики

грунтов основания: 1) на скальных грунтах

СКО измерения осадки – 1–2 мм; 2) на

полускальных грунтах СКО измерения

осадки– 3–5 мм; 3) на мягких грунтах СКО

измерения осадки – 7–10 мм. Цикличность

измерений

связана с периодом строительства и

составляет: 1)в первый месяц строительства

– 2 раза; 2)в последующем квартале – 4

раза; 3)далее в течение 2-х лет каждые

полгода до стабилизации осадок;4) в

последующем – каждые 5 лет. Створные

способы и методы

измерений применяются для установки

частей сооружения и оборудования на

одну прямую линию. Под способом понимают

технологический процесс измерений, под

методом – геометрическое построение

створных линий. Створом называют

вертикальную плоскость, проходящую

через две закрепленные точки, относительно

которой измеряют нестворности наблюдаемых

точек сооружения, т.е. их отстояния от

этой плоскости. Закрепленные точки

створа должны по возможности размещаться

вне деформационной зоны и быть в

пределах точности измерений незыблемыми

на весь период наблюдений. Створ обычно

задается высокоточными оптическими

приборами (теодолитом, микротелескопом,

алиниометром) или реализуется натянутой

струной. Створные измерения применяют

для определения смещений прямолинейных

плотин, мостовых переходов, подпорных

стенок, колонн зданий и других сооружений,

где имеется возможность установить

наблюдаемые точки в плане на одной

прямой и по высоте расположить их

примерно на одном уровне. Способы

створных измерений:

1 струнный и струнно-оптический; 2

оптический (способ малых углов, способ

подвижной марки); 3 коллимационный

способ; 4 дифракционный способ;

В струнном

способе,

прямая задается проволокой или

калиброванными струнами диаметром 0,3

– 1 мм, которая натягивается между

опорными точками (A1

A2)

с натяжением 8 – 60 кг. В качестве

проектирования используются остроконечные

отвесы различной массы (0,2 – 5 кг). Точность

измерений зависит в основном от окружающей

среды и практически колеблется от 1 –

3 мм, при створах длиной до 80 метров. При

струнно-оптическом

способе струна натягивается над

оборудованием на высоте 2 – 4 м.

Проектирование точек со струны на

оборудование осуществляется с помощью

оптических проектирующих приборов.

Измерения производятся только в закрытых

помещениях, где нет воздушных токов.

Применяются комбинированные струны

диаметром 0,1 – 0,3 мм, которые натягиваются

грузами 8 – 30 кг. Основные источники

ошибок: mств=√m2исх.дан.+m2проект+m2нив.+m2внеш.усл

;

mпроект=w/v*h/p

; mнив=(0,2*τ*р)/p;

mвнеш.усл.=mза

фазу(1/4 диаметра струны)+mколебаний

струны.

хемы

и программы створных измерений:1)

Схема полного

створа:

Эта наиболее простая схема створных

измерений, в которой нестворность всех

точек наблюдаемых точек измеряют

непосредственно с общего створа I

– II

. Прибор устанавливают в начальном

пункте I,

ориентируют по неподвижной визирной

марке в конечном пункте II

и последовательно способом подвижной

марки или малых углов определяют

отклонение от створа точек 1, 2, 3, …

.Программа наблюдений состоит в измерении

нестворности в каждой точке при круге

право и лево в ходах прямого и обратного

направлений. Наблюдения при двух кругах

производится с целью исключения

возможного эксцентриситета в положении

визирной оси створного прибора

относительно его основной оси вращения

и уменьшения влияния ошибки фокусирования

зрительной трубы. В схеме полного

створа нестворность у каждой наблюдаемой

точки определяется с разной точностью

в зависимости от расстояния до створного

прибора. В

методе полустворов

сначала как можно точнее определяют

нестворность какого-то центрального

пункта и, таким образом, полный створ

разбивается на 2 части. Измерение

отклонений по полустворам выполняется

по программе полного створа, а затем

результаты измерений математически

приводятся к полному створу.В

методе четвертей створа

полный створ разбивается на 4 части.

Сначала определяется отклонение

центральной точки (С) относительно

створа (АВ) затем отклонение точек (Д) и

(Е) относительно полустворов АС и ВС, а

отклонение всех промежуточных точек

(i,

k,

r,

m)

определяются относительно четвертей

створов. Результаты всех измерений

математически приводятся к полному

створу. В

Схеме последовательных створов

использовано положение, что точность

ориентирование линий повышается при

визировании на дальние опорные пункты,

а линейная величина нестворности с

высокой точностью измеряется на коротких

расстояниях. Программа

последовательных створов состоит в

следующем:

В створе, разделенном на несколько

равных частей, с расстоянием между

знаками 25 – 50 м устанавливают в начальном

опорном пункте теодолит, в конечном

опорном пункте – визирную марку. От

общего створа измеряют при двух положениях

круга только отклонение точки 1. Затем

прибор переносят в эту точку, устанавливая

его вместо марки, и относительно створа

1 измеряют нестворность точки 2 и т. д.

Дойдя до конечной точки, производят

измерения в обратном направлении.

Размещение

плановых знаков.

на гражданских

зданиях марки

устанавливаются по периметру не реже

чем через 20 м, по углам, по обе стороны

осадочных швов. В местах, где горизонтальная

нагрузка имеет наибольшую величину,

расстояние между марками уменьшают до

10—15 м. На

промышленных зданиях

при измерении смещений отдельно стоящих

фундаментов марки устанавливаются не

менее трех на каждый фундамент. Для

ленточных фундаментов частота установки

марок должна составлять 15—20 м. На

гидротехнических сооружениях

наиболее выгодным местом для установки

марок считается пол нижней потерны, над

конечными точками которой должны быть

оставлены отверстия для выноса центров

знаков на гребень плотины. Если

гидротехническое сооружение разделено

на секции, марки устанавливают не менее

двух на каждую секцию. При ширине секции

более 20 м на секцию устанавливают не

менее четырех марок. На протяженных

сооружениях типа подпорных стенок,

причалов марки устанавливают не менее

двух на каждые 30 м. Для наблюдений

створным и линейно-угловыми способами

кроме засечек) каждый знак должен быть

удобным для подхода к нему наблюдателя

и центрирования на нем прибора и визирной

марки. Наблюдательны

е (опорные ) плановые пункты

располагают вне сооружения по возможности

в устойчивых местах. Опорные

плановые пункты

закрепляются знаками закрытого и

открытого вида. Закрытые знаки

закладываются в горные выработки

заподлицо с земной поверхностью. При

наблюдениях с таких знаков прибор

устанавливается на штативе и центрируется

над знаком при помощи оптического

центрира. Открытые опорные знаки

выступают над поверхностью земли.

точность

измерения осадок

нормируется в зависимости от характеристики

грунтов основания: 1) на скальных грунтах

СКО измерения осадки – 1–2 мм; 2) на

полускальных грунтах СКО измерения

осадки– 3–5 мм; 3) на мягких грунтах СКО

измерения осадки – 7–10 мм. Цикличность

измерений

связана с периодом строительства и

составляет: 1)в первый месяц строительства

– 2 раза; 2)в последующем квартале – 4

раза; 3)далее в течение 2-х лет каждые

полгода до стабилизации осадок;4) в

последующем – каждые 5 лет. Створные

способы и методы

измерений применяются для установки

частей сооружения и оборудования на

одну прямую линию. Под способом понимают

технологический процесс измерений, под

методом – геометрическое построение

створных линий. Створом называют

вертикальную плоскость, проходящую

через две закрепленные точки, относительно

которой измеряют нестворности наблюдаемых

точек сооружения, т.е. их отстояния от

этой плоскости. Закрепленные точки

створа должны по возможности размещаться

вне деформационной зоны и быть в

пределах точности измерений незыблемыми

на весь период наблюдений. Створ обычно

задается высокоточными оптическими

приборами (теодолитом, микротелескопом,

алиниометром) или реализуется натянутой

струной. Створные измерения применяют

для определения смещений прямолинейных

плотин, мостовых переходов, подпорных

стенок, колонн зданий и других сооружений,

где имеется возможность установить

наблюдаемые точки в плане на одной

прямой и по высоте расположить их

примерно на одном уровне. Способы

створных измерений:

1 струнный и струнно-оптический; 2

оптический (способ малых углов, способ

подвижной марки); 3 коллимационный

способ; 4 дифракционный способ;

В струнном

способе,

прямая задается проволокой или

калиброванными струнами диаметром 0,3

– 1 мм, которая натягивается между

опорными точками (A1

A2)

с натяжением 8 – 60 кг. В качестве

проектирования используются остроконечные

отвесы различной массы (0,2 – 5 кг). Точность

измерений зависит в основном от окружающей

среды и практически колеблется от 1 –

3 мм, при створах длиной до 80 метров. При

струнно-оптическом

способе струна натягивается над

оборудованием на высоте 2 – 4 м.

Проектирование точек со струны на

оборудование осуществляется с помощью

оптических проектирующих приборов.

Измерения производятся только в закрытых

помещениях, где нет воздушных токов.

Применяются комбинированные струны

диаметром 0,1 – 0,3 мм, которые натягиваются

грузами 8 – 30 кг. Основные источники

ошибок: mств=√m2исх.дан.+m2проект+m2нив.+m2внеш.усл

;

mпроект=w/v*h/p

; mнив=(0,2*τ*р)/p;

mвнеш.усл.=mза

фазу(1/4 диаметра струны)+mколебаний

струны.

Рис.

2 Ошибка за фазу. В

оптическом

способе

створ задается оптическими приборами,

как правило, теодолитом или алиниометром

и неподвижной визирной маркой. Измерение

нестворностей осуществляется либо

подвижной маркой, либо измерением малого

угла, под которым видится нестворность.

Центрирование прибора и марок –

принудительное с помощью гнездовых

центров. Отсчет по подвижной марке, в

положении, когда ось визирной цели по

вертикали совпадает с осью гнездового

центра, называется местом

нуля подвижной марки

(МО на рис. 3). Рис.3 метод подвижной марки:

q = МО – а –– прямой ход q = а – МО ––

обратный ход mст=√m2цент+m2ред+m2виз+m2отсч+m2внешусл.

В способе подвижной

марки измеряют

непосредственно величину нестворности

y. Для этого подвижная марка снабжена

микрометренным винтом. Отсчет по шкале

этого винта, когда ось симметрии визирной

цели проходит через центр знака,

называется местом

нуля марки

и определяется с помощью теодолита

вращением марки вокруг основной оси на

180°. При наблюдениях подвижную марку

устанавливают на створном знаке и по

сигналу наблюдателя или при помощи

автоматического дистанционного

управления ее визирную цель наводящим

винтом передвигают до полного совмещения

вертикальной оси этой цели с коллимационной

плоскостью теодолита, ориентированного

по створу I–II (Рис. 1). Взяв при этом отсчет

по шкале наводящего винта и, отняв от

него место нуля, находят величину

нестворности у наблюдаемой точки. Такие

наблюдения производят по 2 – 3 раза на

каждом круге и из них образуют среднее,

при этом рекомендуется для получения

более или менее независимых измерений

вводить марку в створ один раз при ее

перемещении вправо, второй раз – влево.

Примерная точность этого способа: m

у= (l*20”*√3)/p”*,

где l –

расстояние от прибора до наблюдаемой

точки;

– увеличение прибора.1)метод

измерения малых углов:

q=(α*SОП;КП)/p,

Малый угол

– это угол меньше наименьшего деления

лимба и, следовательно, измеряется

окулярным или оптическим микрометром

на одних и тех же штрихах лимба. Сущность

способа заключается в том, что, установив

створный прибор на пункте I

и ориентировав его по створу I

– II,

измеряют оптическим или окулярным

микрометром несколькими приемами

угловое отклонение от створа каждой

из наблюдаемых точек 1, 2, 3, … (Рис.1). По

вычисленным угловым отклонениям и

расстояния li

до этих точек

определяют линейные величины поперечных

смещений: yi=li*(ɤi”)/p”Тогда

СКО: yi=li*(mɤi”)/p”,

где m

–

ошибка измерения угла. При существующей

организации наблюдений можно считать,

что способ малых

углов и способ

подвижной марки

примерно равноточны. В производственных

условиях большее распространение

получил способ подвижной марки, как

более простой, требующий меньшего объема

вычислений и поддающийся автоматизации

по несложным схемам. Величина

горизонтального смещения определяется

как разность нестворностей yi

и y0,

измеренных в текущем и начальном циклах

ui.0=yi-y0

или между смежными циклами ui.i-1=yi-y

i-1

При равноточных измерениях в циклах и

достаточной устойчивости плановой

основы: mu=my*√2

Тогда будем иметь для способа малых

углов: muy=(l*

m”uy

*√2)/p”

для способа подвижной

марки: muy=(l*

20”

*√6)/p”

*9 .Из этих формул видно, что ошибки

определения смещений возрастают

пропорционально расстоянию от прибора

до наблюдаемых точек.Определение

смещений сооружений методом линейно-угловых

построений:Способ

направлений

используют при отсутствии возможности

закрепления створа на сооружении и

когда число наблюдаемых точек не велико

(3–5 точек). Для измерения смещения

сооружения необходимо установить не

менее 3-х опорных пунктов, при этом один

из них желательно расположить так, чтобы

направления с него на наблюдаемые точки

были примерно перпендикулярны к

направлению ожидаемого смещения

сооружения, а угол засечки был не менее

30°. Рекомендуется, чтобы расстояние от

опорного знака до наблюдаемой точки на

сооружении не превышало 1000 м. Величина

сдвига наблюдаемой точки q вычисляется

по формуле: q=l*∆ß”/p”,

где l

– расстояние

от опорного знака до наблюдаемой точки

сооружения; – измерение направления

на наблюдаемую точку между циклами

измерений. В каждом цикле должна

контролироваться устойчивость знаков.

Для этой цели используют обратные

засечки, трилатерацию и т. д. Во всех

циклах ориентирные направления должны

быть одни и те же. Смещения сооружения

определяются только с устойчивых

пунктов.Ориентирные направления

измеряются несколькими приемами

теодолитом типа Т1 или Т2. Способ

триангуляции

и угловые засечки большей частью

используют определения горизонтальных

смещений сооружений в пересеченной или

горной местности. Для наблюдения строят

специальную сеть, состоящую из опорных

пунктов и наблюдаемых точек на сооружении

(рис. 4). В сети измеряют базисы и углы.

Величину и направление горизонтального

смещения сооружения вычисляют по

изменениям координат, полученных в

разных циклах измерений. СКО смещения

вычисляется по формуле: mq=√(m2∆x+m2∆y).

Пункты

триангуляции должны располагаться вне

деформационной зоны сооружения.

Способ

полигонометрии

удобно использовать при изучении

горизонтальных смещений туннелей,

арочных плотин и многих кольцевых

сооружений.

Для измерений

линий в полигонометрическом ходе надо

применять инварные проволоки или

светодальномеры. Угловые наблюдения

следует вести –высокоточными теодолитами.

Комбинированные

способы.

Когда опорные пункты створа неустойчивы,

тогда при измерении смещений гражданских

и промышленных зданий створные измерения

применяют совместно со способом отдельных

направлений или с триангуляцией. При

комбинированном методе оценка точности

измерений выполняется отдельно для

каждого способа, после чего находится

общая СКО смещения точки сооружения в

каждом цикле измерений. Геодезические

КИА состоит из исходных, фундаментальных

или глубинных реперов, расположенных

на территории промплощадки и осадочных

марок, расположенных на конструкциях

зданий сооружений и оборудования.

Количество исходных реперов зависит

от площади территории промплощадки и

требуемой точности измерений осадок.

Число исходных реперов должно быть не

менее 3-х. Размещение осадочных марок и

их тип зависит от конструктивных

особенностей объекта и от вида

контролируемого параметра. Проект

размещения исходных реперов и осадочных

марок составляется на генплане предприятия

и на общих чертежах контролируемых

объектов.

Рис.

2 Ошибка за фазу. В

оптическом

способе

створ задается оптическими приборами,

как правило, теодолитом или алиниометром

и неподвижной визирной маркой. Измерение

нестворностей осуществляется либо

подвижной маркой, либо измерением малого

угла, под которым видится нестворность.

Центрирование прибора и марок –

принудительное с помощью гнездовых

центров. Отсчет по подвижной марке, в

положении, когда ось визирной цели по

вертикали совпадает с осью гнездового

центра, называется местом

нуля подвижной марки

(МО на рис. 3). Рис.3 метод подвижной марки:

q = МО – а –– прямой ход q = а – МО ––

обратный ход mст=√m2цент+m2ред+m2виз+m2отсч+m2внешусл.

В способе подвижной

марки измеряют

непосредственно величину нестворности

y. Для этого подвижная марка снабжена

микрометренным винтом. Отсчет по шкале

этого винта, когда ось симметрии визирной

цели проходит через центр знака,

называется местом

нуля марки

и определяется с помощью теодолита

вращением марки вокруг основной оси на

180°. При наблюдениях подвижную марку

устанавливают на створном знаке и по

сигналу наблюдателя или при помощи

автоматического дистанционного

управления ее визирную цель наводящим

винтом передвигают до полного совмещения

вертикальной оси этой цели с коллимационной

плоскостью теодолита, ориентированного

по створу I–II (Рис. 1). Взяв при этом отсчет

по шкале наводящего винта и, отняв от

него место нуля, находят величину

нестворности у наблюдаемой точки. Такие

наблюдения производят по 2 – 3 раза на

каждом круге и из них образуют среднее,

при этом рекомендуется для получения

более или менее независимых измерений

вводить марку в створ один раз при ее

перемещении вправо, второй раз – влево.

Примерная точность этого способа: m

у= (l*20”*√3)/p”*,

где l –

расстояние от прибора до наблюдаемой

точки;

– увеличение прибора.1)метод

измерения малых углов:

q=(α*SОП;КП)/p,

Малый угол

– это угол меньше наименьшего деления

лимба и, следовательно, измеряется

окулярным или оптическим микрометром

на одних и тех же штрихах лимба. Сущность

способа заключается в том, что, установив

створный прибор на пункте I

и ориентировав его по створу I

– II,

измеряют оптическим или окулярным

микрометром несколькими приемами

угловое отклонение от створа каждой

из наблюдаемых точек 1, 2, 3, … (Рис.1). По

вычисленным угловым отклонениям и

расстояния li

до этих точек

определяют линейные величины поперечных

смещений: yi=li*(ɤi”)/p”Тогда

СКО: yi=li*(mɤi”)/p”,

где m

–

ошибка измерения угла. При существующей

организации наблюдений можно считать,

что способ малых

углов и способ

подвижной марки

примерно равноточны. В производственных

условиях большее распространение

получил способ подвижной марки, как

более простой, требующий меньшего объема

вычислений и поддающийся автоматизации

по несложным схемам. Величина

горизонтального смещения определяется

как разность нестворностей yi

и y0,

измеренных в текущем и начальном циклах

ui.0=yi-y0

или между смежными циклами ui.i-1=yi-y

i-1

При равноточных измерениях в циклах и

достаточной устойчивости плановой

основы: mu=my*√2

Тогда будем иметь для способа малых

углов: muy=(l*

m”uy

*√2)/p”

для способа подвижной

марки: muy=(l*

20”

*√6)/p”

*9 .Из этих формул видно, что ошибки

определения смещений возрастают

пропорционально расстоянию от прибора

до наблюдаемых точек.Определение

смещений сооружений методом линейно-угловых

построений:Способ

направлений

используют при отсутствии возможности

закрепления створа на сооружении и

когда число наблюдаемых точек не велико

(3–5 точек). Для измерения смещения

сооружения необходимо установить не

менее 3-х опорных пунктов, при этом один

из них желательно расположить так, чтобы

направления с него на наблюдаемые точки

были примерно перпендикулярны к

направлению ожидаемого смещения

сооружения, а угол засечки был не менее

30°. Рекомендуется, чтобы расстояние от

опорного знака до наблюдаемой точки на

сооружении не превышало 1000 м. Величина

сдвига наблюдаемой точки q вычисляется

по формуле: q=l*∆ß”/p”,

где l

– расстояние

от опорного знака до наблюдаемой точки

сооружения; – измерение направления

на наблюдаемую точку между циклами

измерений. В каждом цикле должна

контролироваться устойчивость знаков.

Для этой цели используют обратные

засечки, трилатерацию и т. д. Во всех

циклах ориентирные направления должны

быть одни и те же. Смещения сооружения

определяются только с устойчивых

пунктов.Ориентирные направления

измеряются несколькими приемами

теодолитом типа Т1 или Т2. Способ

триангуляции

и угловые засечки большей частью

используют определения горизонтальных

смещений сооружений в пересеченной или

горной местности. Для наблюдения строят

специальную сеть, состоящую из опорных

пунктов и наблюдаемых точек на сооружении

(рис. 4). В сети измеряют базисы и углы.

Величину и направление горизонтального

смещения сооружения вычисляют по

изменениям координат, полученных в

разных циклах измерений. СКО смещения

вычисляется по формуле: mq=√(m2∆x+m2∆y).

Пункты

триангуляции должны располагаться вне

деформационной зоны сооружения.

Способ

полигонометрии

удобно использовать при изучении

горизонтальных смещений туннелей,

арочных плотин и многих кольцевых

сооружений.

Для измерений

линий в полигонометрическом ходе надо

применять инварные проволоки или

светодальномеры. Угловые наблюдения

следует вести –высокоточными теодолитами.

Комбинированные

способы.

Когда опорные пункты створа неустойчивы,

тогда при измерении смещений гражданских

и промышленных зданий створные измерения

применяют совместно со способом отдельных

направлений или с триангуляцией. При

комбинированном методе оценка точности

измерений выполняется отдельно для

каждого способа, после чего находится

общая СКО смещения точки сооружения в

каждом цикле измерений. Геодезические

КИА состоит из исходных, фундаментальных

или глубинных реперов, расположенных

на территории промплощадки и осадочных

марок, расположенных на конструкциях

зданий сооружений и оборудования.

Количество исходных реперов зависит

от площади территории промплощадки и

требуемой точности измерений осадок.

Число исходных реперов должно быть не

менее 3-х. Размещение осадочных марок и

их тип зависит от конструктивных

особенностей объекта и от вида

контролируемого параметра. Проект

размещения исходных реперов и осадочных

марок составляется на генплане предприятия

и на общих чертежах контролируемых

объектов.

Вопрос 20. Наблюдения за оползнями.Организация работ,схема размещения и конструкция КИА, методы измерений Оползень — физико-геологическое явление, представляющее собой движение земляных масс вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползни проявляются в самой различной форме — от малозаметных пластических перемещений до активных и катастрофических обвалов. Часто в плане оползни имеют форму полукольца, образуя понижение в склоне, называемое оползневым цирком. Существует много методов инструментальных наблюдений за смещением оползней; большинство этих методов основано на применении геодезических способов измерений. Геодезические методы позволяют получать абсолютные величины смещений оползней, так как точки оползня наблюдаются относительно неподвижных пунктов, расположенных вне оползня. Точки, по которым ведутся наблюдения, закрепляются на местности в виде постоянных знаков. Это обычно врытые в землю деревянные, металлические или бетонные столбы, на которых имеется головка с центром. Иногда в качестве знака служат металлические стержни или раскрашенные визирные цели, заделываемые в стены зданий и сооружений. Геодезические знаки в зависимости от места установки разделяются на неподвижные - опорные и подвижные- оползневые. Геодезические наблюдения за смещениями оползней выполняются следующими методами: 1) осевые (одномерные) методы для определения смещений точки по отношению к заданной линии или принятому створу(применяются когда направление смещения точки известно с достаточной точностью. Производя периодически измерения по отношению к этому направлению, можно получить величину горизонтального смещения точки. Если действительное направление движения точки неизвестно, то осевые методы дают лишь составляющую этого общего движения. К осевым методам относят: линейные промеры расстояний по прямой линии между знаками, установленными вдоль движения оползня;створные измерения поперечных смещений оползневых точек относительно линии, закрепленной перпендикулярно к направлению движения оползня; способ направлений, заключающийся в определении отклонения оползневой точки по изменению направления визирного луча с опорного пункта на оползневый знак.); 2) плановые (двухмерные) методы для определения смещения проекции точки на горизонтальной плоскости (по осям x иУ) (Плановые методы более универсальными, не надо заранее знать направление движения оползня. В сочетании с высотными методами они дают полную картину смещения оползневых точек в пространстве. К плановым методам относят: прямую и обратную линейную или угловую засечки с измерением расстояний или углов между опорными и оползневыми знаками; полигонометрические ходы по оползневым точкам с привязкой к опорным пунктам; способ полярных координат); 3) высотные методы для определения только вертикальных смещений точки (по оси H);( Высотные методы, дающие возможность определить вертикальные смещения оползневых точек, включают проложение ходов геометрического или тригонометрического нивелирования с вычислением превышений оползневых точек по отношению к опорным реперам.) 4) пространственные (трехмерные) методы для определения полного смещения точки в пространстве (по осям Х, У, Н)( К пространственным методам наблюдений за оползнями относят пространственную засечку с измерением горизонтальных и вертикальных углов и наземную стереофотограмметрическую съемку, заключающуюся в периодическом фотографировании района оползня и анализе полученных фотоснимков.). При наблюдениях за оползнями способами периодических определений координат оползневых точек эффективным является применение электронных тахеометров и наземной стереофотограмметрии, а при исследовании больших оползневых районов— крупномасштабной аэрофотограмметрической съемки. Полный цикл наблюдений на оползнях в зависимости от их активности обычно выполняют в среднем один раз в год. Между полными циклами применяют промежуточные наблюдения (визуальные и сокращенные инструментальные), которые помогают выяснить режим смещений на оползнях в течение года. В результате наблюдений за знаками, установленными на поверхности оползня, вычисляются величина, направление и скорость горизонтальных и вертикальных смещений. Выполняется оценка точности указанных характеристик. Основными материалами для этих вычислений служат топографические планы с нанесенными на них опорными и оползневыми знаками и отчетные ведомости со значениями планово-высотных координат оползневых точек, полученных в разных циклах наблюдений . Независимо от точности измерений координаты оползневых точек могут содержать систематические ошибки в связи с неодновременностью определения их положения. Для освобождения результатов наблюдений от этих ошибок необходимо приводить все данные к одному моменту времени. Эта задача называется корректирование м по времен и и выполняется графически. Если один вид измерений точнее другого (как правило, нивелирные работы точнее плановых), то, построив график зависимости между горизонтальными и вертикальными смещениями, который называется кривой наклона вектора смещения, можно построить кривую рассчитанных горизонтальных смещений. Полученная зависимость рассматривается как равноточная с исходной кривой вертикальных смещений. Эта операция называется корректирование м по положению . Геодезические наблюдения должны рассматриваться совместно с геологическими и гидрологическими данными по оползню. Это позволит определить причины смещения и выработать меры борьбы с ними

Вопрос 21 Общие сведенья об объектах транспортных сооружений. Технология инженерно-геодезических изысканий транспортных сооружений. Транспорт, как таковой представляет собой отрасль материального производства, которое организовывает перевозки людей и грузов. Различают следующие виды транспорта:1)Наземный:; 2)Водный: 3)Воздушный. По назначению различают транспорт: а) общего пользования: который обслуживает сферу обращения населения; б)спец.назначения: внутрипроизводственное перемещение сырья, полуфабрикатов; в) транспорт личного пользования. При строительстве автомобильных и ж/д дорог надо подразделять прежде всего непосредственно дороги, как объект строительства, к которому предъявляются определённые технические требования в соответствии с нормативными документами (СниПы), а также инженерных сооружений, которые возводятся обеспечения транспортных перевозок, Например: Путепровод- это мост на пересечении сухопутных дорог, который обеспечивает движение по ним в разных направлениях. Эстакада-это надземное, надводное сооружение мостового типа для пропуска транспорта, пешеходов. Тоннель- подземное, подводное сооружение линейного типа, длина которого значительно превышает размеры поперечных сечений. Трубопроводный транспор – это вид транспорта, который производит передачу на большие расстояния жидких, газообразных и твёрдых материалов: газопроводы, нефтепроводы, гидравлический транспорт. При проектировании авто дорог предъявляются в соответствии со СНиПом следующие требования:

Кат. дороги |

I |

II |

III |

IV |

V |

Суточ. интенс-ть, тыс |

6 |

3-6 |

1-3 |

---- |

---- |

Скорость дви-я, км/ч |

150 |

120 |

100 |

80 |

60 |