- •Вопрос 2. Геодезические разбивочные работы: основные и детальные. Нормы точности разбивочных работ. Способы разбивки осей. Способы выноса плановых точек в натуру.

- •Вопрос 3. Составление плана организации рельефа. Способы перенесения в натуру проектных отметок, линий и плоскостей с заданным уклоном.

- •Вопрос 4. Разработка проекта производства геодезич. Разбивоч. Работ. Методы подготовки данных для перенесения проекта сооружений (в плановом положении) в натуру. Составление разбивочных чертежей.

- •Вопрос 5. Трассирование линейных сооружений. Камеральное и полевое трассирование. Беспикетное трассирование. Разбивка круговых кривых. Составление плана и профиля трассы.

- •Вопрос 7 Высотные инженерно геодезические сети.

- •Вопрос 8. Крупно масштабные инж-топогр съёмки застр. Территорий. Виды планов, методы их создания. Цифровые модели местности. Основные направления автоматизации крупномасштабных съёмок.

- •Вопрос 9. Выбор технологических осей, их закрепление, маркирование конструкций при установке технологического оборудование в проектное положение.

- •Вопрос 10 Геодезические способы, приборы и оборудование для плановой установки и выверки конструкции(струнный, струнно-оптический, оптического визирования, коллиматорный , дифракционный).

- •Вопрос 11. Геодезические способы, приборы и оборудование для установки конструкций по высоте. Геометрическое нивелирование короткими лучами, гидростатическое нивелирование, микронивелирование.

- •Вопрос 12. Геодезические способы для установки и выверки конструкций по вертикали. Прямые и обратные отвесы, способ наклонного визирования, способ оптического и вертикального проектирования.Ч

- •Вопрос 13. Исполнительные съемки и составление исполнительных генеральных планов. Виды исполнительных съемок. Геодезическая основа и методы исполнительных съемок сооружений и оборудования.

- •Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования

- •Вопрос 16. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений. Объекты контроля, точность, методы и средства измерений

- •Вопрос 17 Порядок проектирования. Выбор методов и средств измерений при контроле осадок и деформаций сооружений.

- •Вопрос 19 Методы и средства измерения горизонтальных смещений инженерных сооружений. Размещение киа, точность, цикличность измерений, створные методы, методы угловых и линейных измерений.

- •Вопрос 22 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства железных и автомобильных дорог. Разбивочные работы. Разбивка стрелочных переводов, соединений и парков.

- •Вопрос 28 Назначение планового и высотного обоснования тоннелей. Виды планового обосн на поверхн и в подзем выработке. Расчет точности тонельной триангуляции, основной и поземной полигонометрии.

- •Вопрос 29. Высотное обоснование тоннелей. Расчёт точности высотного обосновая тоннелей. Передача отметок в подземные выработки.

- •Вопрос 30. Назначение и способы ориентирования подземной полигонометрии. Исследование наивыгоднейшей формы соединительного треугольника.

- •Вопрос 32. Основные понятия о гидротехнических сооружениях. Типы гэс. Геодезические работы на разных стадиях проектирования гидротехнических сооружений.

- •Вопрос 32. Типы, элементы и основные характеристики водохранилищ. Плановое и высотное обоснование водохранилища. Вынос контура водохранилища в натуру сооружений.

- •Вопрос 34. Основные оси сооружений гидроузла. Способы выноса основных осей в натуру. Плановое и высотное обоснование гидроузла в период строительства. Ступени создания планового обоснования.

- •Вопрос 41 Методы автоматизации геодезических измерений (створные измерения, контроль прямолинейности, строительно-монтажные работы, наблюдения за осадками)

- •Вопрос 48 Технология коррелатной версии метода наименьших квадратов – уравнивения геодезических измерений.

- •Вопрос 49. Технология параметрической версии мнк –уравнивания геод измерений.

- •Вопрос 50. Ско результата измерений и функции измеренных величин.

- •Вопрос 53 Общеземные и референцные координаты. Формулы связи между ними Необходимость перехода к системе референцных координат при использовании gps.

- •Вопрос 54 Проекция и плоские прямоугольные координаты Гауса-Крюгера, её свойства достоинства, недостатки. Необходимость применения ппкс частным началом.

- •Вопрос 57 Устройство оптических систем зрительной трубы и оптические устройства теодолитов типа т2 или т5. Основные неисправности оптических систем теодолитов.

Вопрос15 Проектирование схем геодезического контроля общих осадок, размещения киа, принципы проектирования схем контроля, расчет точности геометрического нивелирования

Геодезическая контрольно-измерительная аппаратура для измерения осадок объекта состоит из закрепленных на объекте и местности контрольных точек, с которых производится съем первичной информации о контролируемом параметре. КИА для измерения осадок подразделяют на две группы: опорные и деформационные знаки. Опорные знаки – исходные неподвижные знаки, закладываемые на территории промплощадки и служащие для измерения абсолютных полных осадок; деформационные знаки – стенные или плитные нивелирные знаки, устанавливаемые на колонны каркаса здания или фундаменты оборудования и перемещающиеся вместе с ними. К опорным знакам для контроля осадок относят реперы, т. е. знаки, фиксирующие некоторую систему высот с точностью, достаточной для контроля общих абсолютных осадок наиболее ответственных сооружений предприятия. К ним относятся глубинные и грунтовые реперы разной конструкции. При выборе конструкции, местоположения и способа закладки репера следует учитывать необходимость обеспечения таких требований, как долговечность, удобство и однообразие установки измерительных средств, малую восприимчивость к колебаниям температуры, что связано с климатическими и геологическими особенностями района, уровнем грунтовых вод, и, главное, требуемой точностью геодезического контроля абсолютной осадки. Типы глубинных реперов и глубина закладки их якорей определяются по геологическому разрезу площадки предприятия и физико-механическим свойствам грунтов, полученным из материалов изысканий.

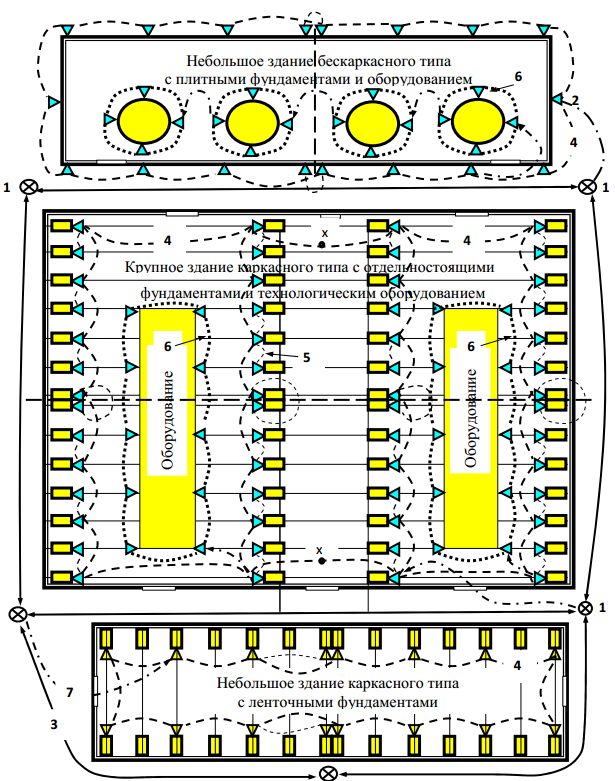

П роект

размещения исходных опорных реперов

(рис.1- исходные глубинные или грунтовые

реперы,2-контрольные осадочные марки,3-

ходы ниыелирования 1 ступени,4-основные

ходы 2 ступени,5-вспомогательные ходы 2

ступени,6-ходы) составляют на выкопировке

из генплана предприятия. Местоположение

их определяют с учетом существующих

подземных коммуникаций, вне зоны

осадочной воронки, но не более, чем в

200 – 300 м от контролируемых объектов и

друг друга. Места установки глубинных

и грунтовых реперов на выкопировке

генплана показывают условными знаками

с привязкой к пунктам строительнойсетки

или характерным точкам здания. Чертеж

типа выбранного знака должен быть

приложен к проекту. Тип осадочной марки

и заделка ее в конструкцию зависит от

материала конструкции, применяемых

методов и средств измерения осадок и

расчетной точности измерения превышений

в разрабатываемом проекте. Эскизы КИА

следует давать в приложениях к проекту.

Проекты

размещения осадочных марок

составляют на схемах генплана (для малых

объектов и наружным размещением марок);

на схематических крупномасштабных

планах (1 : 100 – 1 : 500) и разрезах зданий,

сооружений и оборудования (для крупных

объектов с внутренним размещением

марок). Места закладки осадочных марок

на конструкциях здания также показываются

на схеме условными знаками (см. рис.).

При назначении мест закладки марок

необходимо учитывать следующие

требования: − места закладки марок

необходимо проектировать на несущих

конструкциях (в каркасных зданиях – на

несущих колоннах) на высоте, удобной

для нивелирования, о чем дается сообщение

в примечаниях к схеме; − если фундаменты

под колонны каркаса здания столбчатые

(отдельностоящие), то установка марок

должна проектироваться на каждой несущей

колонне; − если фундаменты под колонны

каркаса ленточные, то марки должны

проектироваться с установкой на колоннах

по углам здания, по обе стороны осадочных

швов, и через одну колонну; − если

фундаменты плитные, то марки должны

проектироваться с установкой по углам

здания или сооружения, на конструкциях

по обе стороны осадочных швов, не менее

чем через 12 м по контуру при шаге колонн

6 и 12 м, не менее чем через 10 – 14 м по

контуру бескаркасных зданий и сооружений;

− на фундаментах оборудования или

самом оборудовании, в зависимости от

конструктивных решений и контролируемых

геометрических параметров; − марки

рекомендуется проектировать с фронтальной

(передней) стороны колонн цеха, что

создаст более благоприятные условия

при проектировании системы нивелирных

ходов. Основной

метод

измерения общих осадок и деформаций

зданий и сооружений промышленных

предприятий является метод

геометрического нивелирования

(примерно 95% объектов), а для технологического

крупногабаритного оборудования –

методы геометрического и гидростатического

нивелирования, причем точности определения

параметров колеблются в широких пределах.

Современные нормативные документы,

регламентирующие точность нивелирования

по контролю осадок и деформаций зданий,

сооружений и оборудования промышленных

предприятий и гражданских комплексов,

предусматривают 2 – 3 класса нивелирования,

по точности и технологии близких к

нивелированию I, II, III классов. Рекомендуемые

схемы построения нивелирных ходов также

приближены к методике построения

государственных нивелирных сетей, т.

е. по глубинным реперам прокладывают

ходы высшего порядка, а на них опирают

ходы более низкого порядка, проложенные

по контрольным маркам объекта. Такое

положение не является строго обоснованным,

так как в одних случаях параметры

объектов будут определены с завышенной

точностью и, следовательно, ведут к

непроизводительным расходам. В других

случаях параметры будут определены с

низкой точностью и, следовательно,

достоверность их окажется под сомнением.

Особенно это проявляется при контроле

тех объектов, для которых имеется большой

разброс требуемой точности измерений

параметров. Чтобы избежать указанных

недостатков, в работе предложено

схемынивелирования на промышленных

предприятиях проектировать в виде

нескольких ступеней. По точности и схеме

построения каждую ступень следует

ориентировать на требуемую точность

контроля того параметра объекта или

группы объектов, для которого расчетная

средняя квадратическая погрешность

(СКП) измерения превышения на одну

станцию нивелирования будет наименьшей.

В этом случае все другие контролируемые

параметры объекта будут определены

путем вычислений. Для получения параметра

«абсолютная» или «средняя» осадка

достаточно связать ступени между собой

только одним ходом связи, чтобы избежать

влияние погрешностей исходных данных

предыдущих ступеней на последующие.

Тогда каждая ступень будет локальной,

что упростит как точностные расчеты,

так и уравнительные вычисления.

Нивелирование

следует проектировать по следующей

схеме:

− построение локальной сети высотного

обоснования – первая ступень; −

построение локальных сетей и ходов для

контроля деформаций каждого здания или

сооружения – вторая ступень; − построение

локальных сетей и ходов для контроля

деформаций оборудования различного

вида, размещенного внутри зданий и

сооружений – третья ступень; − построение

хода связи между ступенями. Локальная

сеть первой ступени служит для контроля

параметра«абсолютная» или «средняя»

осадка здания и оценки неподвижности

исходных глубинных реперов. Ходы первой

ступени проектируют по глубинным

реперам. Как правило, для отдельного

здания проектируются ходы в виде

замкнутого полигона или хода, а для

группы зданий – в виде нескольких

полигонов. Точность

нивелирования в первой ступени

вычисляется по формуле

m(hср)ст(1)=0,17δг(1)/√PH1-1

,где m(hср)ст(1)

средняя

квадратическая погрешность измерения

превышения на одну станцию в первой

ступени; δг(1)=

δг(а)=

δsi

- предельная

погрешность измерения параметра

«абсолютная осадка здания», вычисляемая

по формуле PH1-1

-обратный

вес отметки «слабого» пункта первой

ступени схемы Контроля. Расчет

точности нивелирования в сетях второй

ступени рекомендуется выполнять, в

зависимости от вида контролируемой

деформации объекта, по формулам: 1) для

контроля геометрического параметра

«относительная разность осадок»

взаимосвязанных конструкций

m(hср)ст(2)=0,24δг(2)l

/√P2-1

или m(hср)ст(2)=0,24δг(2)l

/√k2

или , где m(hср)ст(2)

СКП измерения превышения на одну станцию

нивелирования в сети второй ступени; ;

δг(2)=

δг(а)

- допустимое отклонение определения

относительной разности осадок

взаимосвязанных конструкций объекта

при активном контроле, l

– расстояние между взаимосвязанными

конструкциями; P2-1

– обратный вес измеряемого превышения

между взаимосвязанными конструкциями

в наиболее слабом месте сети; k2

– число станций нивелирования между

взаимосвязанными конструкциями в

наиболее слабом месте по схеме ходов;

Точность

нивелирования в ходах третьей ступени

производят

в зависимости от вида контролируемого

параметра оборудования по тем же формулам

что и для второй ступени.

роект

размещения исходных опорных реперов

(рис.1- исходные глубинные или грунтовые

реперы,2-контрольные осадочные марки,3-

ходы ниыелирования 1 ступени,4-основные

ходы 2 ступени,5-вспомогательные ходы 2

ступени,6-ходы) составляют на выкопировке

из генплана предприятия. Местоположение

их определяют с учетом существующих

подземных коммуникаций, вне зоны

осадочной воронки, но не более, чем в

200 – 300 м от контролируемых объектов и

друг друга. Места установки глубинных

и грунтовых реперов на выкопировке

генплана показывают условными знаками

с привязкой к пунктам строительнойсетки

или характерным точкам здания. Чертеж

типа выбранного знака должен быть

приложен к проекту. Тип осадочной марки

и заделка ее в конструкцию зависит от

материала конструкции, применяемых

методов и средств измерения осадок и

расчетной точности измерения превышений

в разрабатываемом проекте. Эскизы КИА

следует давать в приложениях к проекту.

Проекты

размещения осадочных марок

составляют на схемах генплана (для малых

объектов и наружным размещением марок);

на схематических крупномасштабных

планах (1 : 100 – 1 : 500) и разрезах зданий,

сооружений и оборудования (для крупных

объектов с внутренним размещением

марок). Места закладки осадочных марок

на конструкциях здания также показываются

на схеме условными знаками (см. рис.).

При назначении мест закладки марок

необходимо учитывать следующие

требования: − места закладки марок

необходимо проектировать на несущих

конструкциях (в каркасных зданиях – на

несущих колоннах) на высоте, удобной

для нивелирования, о чем дается сообщение

в примечаниях к схеме; − если фундаменты

под колонны каркаса здания столбчатые

(отдельностоящие), то установка марок

должна проектироваться на каждой несущей

колонне; − если фундаменты под колонны

каркаса ленточные, то марки должны

проектироваться с установкой на колоннах

по углам здания, по обе стороны осадочных

швов, и через одну колонну; − если

фундаменты плитные, то марки должны

проектироваться с установкой по углам

здания или сооружения, на конструкциях

по обе стороны осадочных швов, не менее

чем через 12 м по контуру при шаге колонн

6 и 12 м, не менее чем через 10 – 14 м по

контуру бескаркасных зданий и сооружений;

− на фундаментах оборудования или

самом оборудовании, в зависимости от

конструктивных решений и контролируемых

геометрических параметров; − марки

рекомендуется проектировать с фронтальной

(передней) стороны колонн цеха, что

создаст более благоприятные условия

при проектировании системы нивелирных

ходов. Основной

метод

измерения общих осадок и деформаций

зданий и сооружений промышленных

предприятий является метод

геометрического нивелирования

(примерно 95% объектов), а для технологического

крупногабаритного оборудования –

методы геометрического и гидростатического

нивелирования, причем точности определения

параметров колеблются в широких пределах.

Современные нормативные документы,

регламентирующие точность нивелирования

по контролю осадок и деформаций зданий,

сооружений и оборудования промышленных

предприятий и гражданских комплексов,

предусматривают 2 – 3 класса нивелирования,

по точности и технологии близких к

нивелированию I, II, III классов. Рекомендуемые

схемы построения нивелирных ходов также

приближены к методике построения

государственных нивелирных сетей, т.

е. по глубинным реперам прокладывают

ходы высшего порядка, а на них опирают

ходы более низкого порядка, проложенные

по контрольным маркам объекта. Такое

положение не является строго обоснованным,

так как в одних случаях параметры

объектов будут определены с завышенной

точностью и, следовательно, ведут к

непроизводительным расходам. В других

случаях параметры будут определены с

низкой точностью и, следовательно,

достоверность их окажется под сомнением.

Особенно это проявляется при контроле

тех объектов, для которых имеется большой

разброс требуемой точности измерений

параметров. Чтобы избежать указанных

недостатков, в работе предложено

схемынивелирования на промышленных

предприятиях проектировать в виде

нескольких ступеней. По точности и схеме

построения каждую ступень следует

ориентировать на требуемую точность

контроля того параметра объекта или

группы объектов, для которого расчетная

средняя квадратическая погрешность

(СКП) измерения превышения на одну

станцию нивелирования будет наименьшей.

В этом случае все другие контролируемые

параметры объекта будут определены

путем вычислений. Для получения параметра

«абсолютная» или «средняя» осадка

достаточно связать ступени между собой

только одним ходом связи, чтобы избежать

влияние погрешностей исходных данных

предыдущих ступеней на последующие.

Тогда каждая ступень будет локальной,

что упростит как точностные расчеты,

так и уравнительные вычисления.

Нивелирование

следует проектировать по следующей

схеме:

− построение локальной сети высотного

обоснования – первая ступень; −

построение локальных сетей и ходов для

контроля деформаций каждого здания или

сооружения – вторая ступень; − построение

локальных сетей и ходов для контроля

деформаций оборудования различного

вида, размещенного внутри зданий и

сооружений – третья ступень; − построение

хода связи между ступенями. Локальная

сеть первой ступени служит для контроля

параметра«абсолютная» или «средняя»

осадка здания и оценки неподвижности

исходных глубинных реперов. Ходы первой

ступени проектируют по глубинным

реперам. Как правило, для отдельного

здания проектируются ходы в виде

замкнутого полигона или хода, а для

группы зданий – в виде нескольких

полигонов. Точность

нивелирования в первой ступени

вычисляется по формуле

m(hср)ст(1)=0,17δг(1)/√PH1-1

,где m(hср)ст(1)

средняя

квадратическая погрешность измерения

превышения на одну станцию в первой

ступени; δг(1)=

δг(а)=

δsi

- предельная

погрешность измерения параметра

«абсолютная осадка здания», вычисляемая

по формуле PH1-1

-обратный

вес отметки «слабого» пункта первой

ступени схемы Контроля. Расчет

точности нивелирования в сетях второй

ступени рекомендуется выполнять, в

зависимости от вида контролируемой

деформации объекта, по формулам: 1) для

контроля геометрического параметра

«относительная разность осадок»

взаимосвязанных конструкций

m(hср)ст(2)=0,24δг(2)l

/√P2-1

или m(hср)ст(2)=0,24δг(2)l

/√k2

или , где m(hср)ст(2)

СКП измерения превышения на одну станцию

нивелирования в сети второй ступени; ;

δг(2)=

δг(а)

- допустимое отклонение определения

относительной разности осадок

взаимосвязанных конструкций объекта

при активном контроле, l

– расстояние между взаимосвязанными

конструкциями; P2-1

– обратный вес измеряемого превышения

между взаимосвязанными конструкциями

в наиболее слабом месте сети; k2

– число станций нивелирования между

взаимосвязанными конструкциями в

наиболее слабом месте по схеме ходов;

Точность

нивелирования в ходах третьей ступени

производят

в зависимости от вида контролируемого

параметра оборудования по тем же формулам

что и для второй ступени.