- •«Челябинский государственный агроинженерный университет»

- •1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 16

- •2. Правовые и организационные вопросы охраны труда 82

- •3. Обеспечение безопасных условий труда 126

- •4. Обеспечение здоровых условий труда 249

- •5. Основы электробезопасности 299

- •6. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность 414

- •7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 460

- •Введение

- •1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •1.1. Объективные предпосылки возникновения науки и ее основные положения

- •1.2. Основные положения теории риска

- •1.2.1. Определение понятия «риск»

- •1.2.2. Классификация видов риска

- •1.2.3. Уровень приемлемого риска, подходы к его определению

- •1.2.4. Метод «дерева отказов» при моделировании опасности, анализе и оценке риска

- •1.2.4.1. Основные понятия

- •1.2.4.2. Моделирование опасности построением «дерева отказов»

- •1.2.4.3. Определение ущерба и оценка риска

- •1.3. Характеристика человека как элемента системы «человек-машина-среда»

- •1.4. Общая характеристика среды как элемента системы «человек-машина-среда»

- •1.5. Классификация работ по условиям труда и тяжести

- •1.6. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация организации работ по охране труда

- •1.6.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке ее проведения

- •1.6.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда на основе методики интегральной оценки условий труда

- •1. Общие сведения о рабочем месте (рм)

- •2. Строка 060. Фактическое состояние условий труда на рабочих местах

- •1.6.3. Сертификация организации работ по охране труда

- •1.7. Анализ и прогнозирование уровня безопасности производственной деятельности

- •1.7.1. Статистический анализ

- •1.7.2. Прогнозирование травматизма

- •1.8. Социально-экономический аспект обеспечения безопасности производственной деятельности

- •Расчет социальной эффективности

- •Расчет экономической эффективности

- •1.9. Профессиональный отбор и безопасность труда

- •2. Правовые и организационные вопросы охраны труда

- •2.1. Законодательные акты в области охраны труда

- •2.1.1. Система стандартов безопасности труда

- •2.1.2. Основные направления государственной политики в области охраны труда

- •2.1.3. Коллективные договоры и соглашения

- •2.1.4. Трудовой договор

- •2.2. Требования охраны труда к участникам трудового процесса

- •2.2.1. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда

- •2.2.2. Обязанности работника в области охраны труда

- •2.3. Организация охраны труда на производстве

- •2.3.1. Государственное управление охраной труда

- •2.3.2. Государственная экспертиза условий труда

- •2.3.3. Служба охраны труда в организациях

- •2.4. Обеспечение прав работников на охрану труда

- •2.4.1. Право и гарантия работника на безопасные и безвредные условия труда

- •2.4.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, специальным питанием, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием

- •2.4.3. Организация обучения по охране труда

- •2.4.4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве

- •2.4.5. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов

- •2.5. Особенности регулирования трудовых отношений на производстве

- •2.5.1. Рабочее время и время отдыха работников

- •2.5.2. Особенности регулирования труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет

- •2.6. Защита трудовых прав и свобод работников на производстве

- •2.6.1. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов

- •2.6.2. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами

- •2.6.3. Самозащита работниками трудовых прав

- •3. Обеспечение безопасных условий труда

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Опасные зоны машин и механизмов

- •3.3. Технические средства безопасности

- •3.3.1. Оградительные устройства

- •3.3.2. Предохранительные устройства

- •3.3.3. Тормозные устройства

- •3.3.4. Блокировочные устройства

- •3.3.5. Сигнализация

- •3.3.6. Нормирование разрывов и габаритов безопасности

- •3.3.7. Дистанционное управление

- •3.3.8. Контроль за исправностью средств безопасности

- •3.4. Тягово-сцепные свойства и тормозные качества машин. Безопасность труда операторов мобильной сельскохозяйственной техники

- •3.4.1. Свойства и состояние опорных поверхностей с малой несущей способностью

- •3.4.2. Свойства и состояние опорных поверхностей с высокой несущей способностью (дорог)

- •3.4.3. Технологические особенности пневматического движителя колесных машин сельскохозяйственного назначения

- •3.4.4. Дифференциалы колесных машин сельскохозяйственного назначения

- •3.4.5. Пути и средства повышения тягово-сцепных свойств и тормозных качеств мобильных колесных машин сельскохозяйственного назначения

- •3.5. Безопасность труда при эксплуатации машин в растениеводстве

- •3.5.1. Общие требования безопасности к конструкциям тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудованию

- •3.5.2. Меры безопасности при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов

- •3.5.3. Меры безопасности при работе с пестицидами и минеральными удобрениями

- •3.6. Безопасность труда в животноводстве

- •3.6.1. Меры безопасности при заготовке кормов и их приготовлении

- •3.6.2. Меры безопасности при обслуживании оборудования для раздачи кормов и уборки навоза

- •3.6.3. Меры безопасности при обслуживании доильных и холодильных установок

- •3.6.4. Меры безопасности при уходе за животными

- •3.7. Безопасность труда при переработке продуктов сельскохозяйственного производства

- •3.7.1. Меры безопасности при переработке зерна

- •3.7.2. Меры безопасности в мукомольном производстве

- •3.7.3. Меры безопасности при переработке молока

- •3.7.4. Требования безопасности при производстве творога

- •3.7.5. Меры безопасности при эксплуатации технологического оборудования для переработки мяса

- •3.7.6. Меры безопасности в консервном производстве

- •3.8. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте машин

- •3.8.1. Меры безопасности при техническом обслуживании машинно-тракторного парка

- •3.8.2. Меры безопасности при разборочно-сборочных и слесарных работах

- •3.8.3. Меры безопасности при холодной обработке металла

- •Токарные станки

- •Сверлильные станки

- •Станки с абразивным инструментом

- •3.8.4. Меры безопасности при электросварочных и газосварочных работах Электросварочные работы

- •Газосварочные работы

- •3.9. Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах

- •3.9.1. Общие сведения

- •3.9.2. Меры безопасности при работе на транспортном агрегате

- •3.9.3. Обеспечение устойчивости транспортного агрегата

- •3.9.4. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

- •3.10. Безопасность труда при использовании энергосилового оборудования

- •3.10.1. Общие сведения

- •3.10.2. Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов

- •3.10.3. Меры безопасности при эксплуатации котельных установок и сосудов, работающих под давлением

- •4. Обеспечение здоровых условий труда

- •4.1. Состояние воздушной среды и нормализация ее параметров

- •4.1.1. Микроклимат и его влияние на организм человека

- •4.1.2. Влияние вредных веществ на организм человека и их нормирование

- •4.1.3. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды

- •4.1.4. Вентиляция производственных помещений

- •4.1.5. Расчет необходимого воздухообмена

- •4.1.6. Расчет естественной и механической вентиляции

- •4.1.7. Кондиционирование воздуха

- •4.1.8. Механизация уборки помещений по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники

- •4.2. Производственное освещение

- •4.3. Защита от производственного шума

- •4.3.1. Общие сведения о шуме

- •4.3.2. Защита от ультразвука и инфразвука

- •4.3.3. Нормирование шума

- •4.3.4. Методы защиты от шума

- •4.4. Защита от производственных вибраций

- •4.4.1. Общие сведения о виброопасности

- •4.4.2. Методы снижения вибрации

- •4.5. Защита от производственных излучений

- •4.5.1. Электромагнитное излучение

- •4.5.2. Инфракрасное излучение

- •4.5.3. Ультрафиолетовое излучение

- •4.6. Санитарно-гигиенические требования к территории и зданиям

- •5. Основы электробезопасности

- •5.1. Воздействие электрического тока на организм человека

- •5.2. Факторы, влияющие на исход поражения током

- •5.3. Нормирование напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека

- •5.4. Основные причины электротравматизма

- •5.5. Исследование опасности поражения током в трехфазных электрических сетях

- •5.6. Защита электрооборудования от токов коротких замыканий и токов перегрузки

- •5.7. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности

- •5.8. Меры защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям

- •5.9. Меры защиты от поражения током при косвенном прикосновении

- •5.9.1. Защитное заземление

- •Расчет контура заземления

- •5.9.2. Защитное автоматическое отключение

- •5.9.3. Уравнивание потенциалов

- •5.9.4. Выравнивание потенциалов

- •5.9.5. Двойная или усиленная изоляция

- •5.9.6. Малое (сверхнизкое) напряжение

- •5.9.7. Защитное разделение цепей

- •5.9.8. Изолирующие помещения, зоны, площадки

- •5.9.9. Электрозащитные средства

- •5.10. Организация безопасной эксплуатации электроустановок

- •5.10.1. Требования к электротехническому персоналу

- •5.10.2. Требования к электротехнологическому и к неэлектротехническому персоналу

- •5.10.3. Проверка знаний персонала

- •5.10.4. Управление электрохозяйством предприятия

- •5.10.5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

- •5.10.6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

- •5.11. Меры безопасности при обслуживании электросварочных установок

- •5.12. Электробезопасность полевых механизированных работ

- •5.13. Защита от статического электричества

- •5.14. Молниезащита

- •5.14.1. Общие сведения

- •5.14.2. Характеристики грозовой деятельности

- •5.14.3. Определение вероятного количества поражений молнией наземных сооружений

- •5.14.4. Воздействие молнии на различные объекты

- •5.14.5. Классификация защищаемых объектов

- •5.14.6. Средства и способы молниезащиты

- •5.14.7. Зоны защиты молниеотводов

- •5.14.8. Заземлители молниезащиты

- •5.14.9. Упрощенная молниезащита сельскохозяйственных объектов

- •5.15. Требования безопасности к устройству и эксплуатации электрооборудования жилых помещений

- •6. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Сущность процесса горения

- •6.3. Характеристика строительных материалов и веществ по пожарной и взрывной опасности

- •6.4. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

- •6.5. Огнестойкость зданий и сооружений

- •6.6. Расчет эвакуационных путей и выходов

- •6.7. Профилактика пожаров и взрывов

- •6.7.1. Требования пожарной безопасности к территории сельскохозяйственных предприятий

- •6.7.2. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям в животноводстве

- •6.7.3. Пожарная безопасность в ремонтных мастерских и пунктах технического обслуживания

- •6.7.4. Пожарная безопасность в складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

- •6.7.5. Пожарная безопасность зерноскладов и зерносушилок

- •6.7.6. Пожарная безопасность при уборке и переработке сельскохозяйственных культур

- •6.8. Средства и способы пожаротушения

- •6.8.1. Тушение водой

- •6.8.2. Тушение пенами

- •6.8.3. Тушение инертными разбавителями

- •6.8.4. Тушение галогеноуглеводородными составами

- •6.8.5. Тушение порошками

- •6.8.6. Огнетушители

- •6.8.7. Генераторы огнетушащего аэрозоля (гоа) и модули порошкового пожаротушения (мпп)

- •6.8.8. Тушение пожаров на мобильной сельскохозяйственной технике

- •6.8.9. Пожарная сигнализация

- •6.8.10. Автоматические установки пожаротушения

- •6.9. Организация тушения пожара

- •6.9.1. Организация пожарной охраны

- •6.9.2. Обязанности администрации предприятия по пожарной безопасности

- •6.9.3. Требования безопасности при тушении пожаров

- •6.10. Предотвращение взрывов пылевоздушных смесей на предприятиях по переработке зерна

- •6.10.1. Условия образования взрывов пылевоздушных смесей

- •6.10.2. Причины возникновения взрывоопасных концентраций горючей пыли

- •6.10.3. Причины образования тепловых источников

- •6.10.4. Рекомендации по предотвращению пылевых взрывов

- •6.10.5. Содержание в исправном состоянии технологического и транспортного оборудования

- •6.10.6. Содержание в исправном состоянии электрооборудования и электросетей

- •6.10.7. Требования, предъявляемые к молниезащитным устройствам

- •6.10.8. Отвод статического электричества

- •6.10.9. Обучение рабочих и технического персонала

- •6.10.10. Локализация взрывов

- •7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

- •7.1. Последовательность оказания первой помощи

- •7.2. Первая помощь утопающим

- •7.3. Первая помощь при поражении электрическим током

- •7.4. Первая помощь при кровотечениях

- •7.5. Первая помощь при ожогах

- •7.6. Первая помощь при обморожениях

- •7.7. Первая помощь при ушибах

- •7.8. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях

- •7.9. Первая помощь при попадании инородных тел

- •7.10. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах

- •7.11. Первая помощь при отравлениях

- •7.12. Помощь при укусах животных и насекомых

- •7.13. Переноска и перевозка пострадавшего

- •7.14. Аптечки первой помощи

- •Литература

- •Безопасность жизнедеятельности

5.9.2. Защитное автоматическое отключение

Защитное автоматическое отключение питания от сети (далее – питания) осуществляется посредством автоматического размыкания цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если необходимо, то и нулевого рабочего проводника), выполняемого в целях защиты от поражения электрическим током. Этот способ защиты реализуется, например, в рассмотренной системе защитного заземления, а также в системе зануления и в устройствах защитного отключения. Характеристики защитных аппаратов автоматического отключения и параметры проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом, указанное в ПУЭ, в соответствии с номинальным напряжением питающей сети. Защитно-коммутационные аппараты могут реагировать на токи короткого замыкания (например, в системе зануления) или на дифференциальный ток (устройства защитного отключения). В электроустановках, где применено автоматическое отключение питания, выполняют уравнивание потенциалов в целях снижения напряжения прикосновения в период времени от момента возникновения аварийной ситуации до момента отключения питания.

Зануление применяется в электроустановках напряжением до 1 кВ и представляет собой преднамеренное соединение открытых проводящих частей электроустановок (в том числе их корпусов) с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора.

Это соединение выполняют посредством нулевого защитного проводника (РЕ-проводника). Согласно указаниям главы 1.7. ПУЭ, такую систему обозначают TN (Т – «terra» (англ.) – нейтраль источника глухо заземлена, N – «neutral» – открытые проводящие части присоединены к этой нейтрали). Нулевой РЕ-проводник («protection earth») следует отличать от нулевого рабочего проводника (N), который тоже присоединен к глухозаземленной нейтрали источника, но предназначен для питания однофазных электроприемников. Проводники РЕ и N могут быть разделены на всем своем протяжении, образуя совместно с фазными пятипроводную систему, обозначаемую TN-S (S – «separated» – «разделенный»). Если же они совмещены в одном PEN-проводнике на всем протяжении, то это – четырехпроводная система TN-C (C – «combination» – «совмещенный»). Применяется также промежуточная система TN-C-S, в которой, начиная от источника питания, прокладывается PEN-проводник, а затем он разделяется на отдельные N и РЕ-проводники в зоне размещения электроприемников, предназначенных для подключения к системе TN-S. С позиций безопасности система TN-S предпочтительнее системы TN-C, поскольку в нормальном режиме рабочий ток не протекает по РЕ-проводнику. Поэтому потенциалы зануленных открытых проводящих частей электроустановок практически одинаковы и равны потенциалу земли. Система TN-S, впервые предложенная с 70-х годах XX века, начиная с 1995 года широко внедряется в отечественной промышленности и в быту, однако область применения системы TN-C (используемой с 1910 года) все еще превалирует.

Монтаж и эксплуатация трехфазных сетей невозможны без четкой (на дистанции) идентификации фазных и нулевых проводников. Это возможно с помощью цветовой маркировки. Шины фазы A (на схемах обозначается L1), B (L2), и C (L2) окрашиваются соответственно в желтый, зеленый и красный цвета. Обозначения A, B, C – прямая последовательность букв латинского алфавита; прямая последовательность букв русского алфавита, соответственно – Ж, З, К (буква И пропущена). Рабочий нулевой проводник (N) окрашивается в голубой цвет, защитный (PE) – в желто-зеленый цвет (поскольку проводник обозначается двумя буквами, то и цвета два). Совмещенный PEN-проводник окрашивается в голубой цвет с нанесенными через одинаковые промежутки поперечными (наклонными) чередующимися полосами желтого и зеленого цветов. Если используется сеть постоянного тока, то шина «+» окрашивается в красный цвет, «–» – в синий, нулевой (нейтральный) проводник – в голубой. В электроустановках ближайшая к человеку шина (например, при открытии дверцы силовой сборки или при подъеме на опору ВЛ) всегда должна быть шина PE. Далее следует шина N, а далее – фазные, причем непосредственно после шины N следует шина фазы C (красный цвет – цвет опасности), затем – B и, наконец, самой удаленной шиной является шина фазы A. В сетях постоянного тока ближайшей к человеку шиной должна быть нейтральная, далее следует шина «+» (красный цвет), а далее – шина «–».

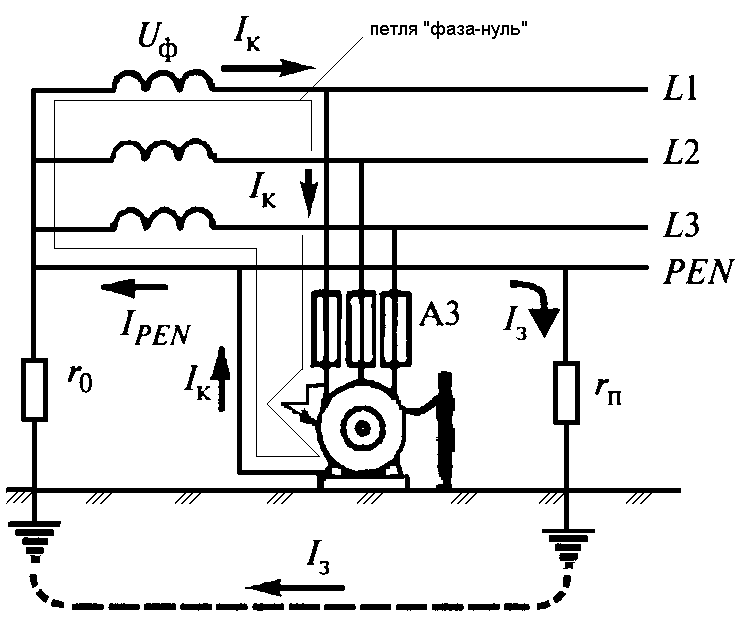

Ознакомившись с цветовой маркировкой проводников, рассмотрим принцип действия зануления в трехфазной сети на примере системы TN-C (рисунок 5.26).

Рисунок 5.26 – Схема защитного зануления (система TN-C)

Зануление превращает пробой фазы на корпус в короткое замыкание (КЗ) между фазными и нулевым защитным проводниками и способствует протеканию тока Iк (рисунок 5.26) большой величины. Эта величина тока обеспечивает срабатывание аппарата защиты (A3), автоматически отключающего поврежденную установку от сети. Такой защитой могут быть плавкие предохранители или автоматические выключатели. Ток короткого замыкания должен быть такой величины, чтобы вызвать перегорание плавкой вставки предохранителя или срабатывание автоматического выключателя за время, не превышающее допустимое.

Согласно ПУЭ наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения в системе TN равно 0,8; 0,4; 0,2 и 0,1 с в зависимости от номинального фазного напряжения сети: 127, 220, 380 и более 380 В, соответственно. Регламентированы также наименьшие площади поперечного сечения нулевых защитных проводников. Если защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники, то их наименьшее сечение зависит от сечения фазных проводников следующим образом:

если сечение фазных проводников меньше или равно 16 мм2, то наименьшее сечение защитных проводников равно сечению фазных;

если сечение фазных проводников больше 16 мм2, но меньше 35 мм2, то сечение защитных проводников должно быть не менее 16 мм2;

если сечение фазных проводников более 35 мм2, то сечение защитных проводников равно половине сечения фазных при условии соблюдения времени срабатывания защиты (0,4 с при фазном напряжении 220 В).

Сечения нулевых защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

Нулевой защитный проводник не должен содержать предохранителей и других разъединяющих устройств. Допустимо применение выключателей, которые отключают одновременно нулевой и фазные провода.

Ток однофазного короткого замыкания Iк протекает по петле «фаза–нуль» (рисунок 5.26). Она состоит из фазного проводника (участка от силового трансформатора до поврежденного участка), металлического корпуса электроустановки, соединенного с проводником PEN, самого проводника PEN (участка от корпуса электроустановки до нулевой точки силового трансформатора), а также фазной обмотки силового трансформатора (в данном случае – обмотки фазы А). Если сопротивление петли «фаза–нуль» будет большим, время срабатывания защиты превысит наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения. Поэтому сопротивление данной петли измеряют не реже одного раза в три года с помощью приборов М417, ЭСО202 и подобных им. При недопустимой величине сопротивления проводят ревизию соединений металлических корпусов электроустановок с нулевым проводником (проверяют затяжку болтовых и целостность сварных контактных соединений, удаляют окалину, зачищают контакты от ржавчины). После ревизии проверяют переходное сопротивление контактов – оно должно быть не более 0,05 Ом.

Нулевой защитный проводник соединен с землей посредством заземления нейтрали и повторных заземлителей, сопротивление растеканию тока которых обозначено соответственно r0 и rп (рисунок 5.26). Повторное заземление выполняют на концах воздушных линий (или ответвлений от них длиной более 200 м), а также на трехфазных (однофазных) вводах в здания, где имеются электроустановки, подлежащие занулению. Сопротивление заземления нейтрали, общее сопротивление повторных заземлителей и каждого из них в отдельности не должны превышать установленных наименьших значений, например, в сети 380/220 В соответственно 4, 10 и 30 Ом (таблица 5.8). Зануленные части электроустановок оказываются заземленными через нулевой защитный проводник. Поэтому в аварийный период (до автоматического отключения поврежденной установки от сети) проявляется защитное действие этого заземления, т. е. снижается напряжение зануленных частей относительно земли. Причем это особенно существенно в случае обрыва PEN-проводника и замыканий фазы на корпус за местом обрыва. Кроме того, за счет заземления нейтрали источника, даже при отсутствии повторного заземления, значительно снижается потенциал на корпусах электрооборудования с поврежденной изоляцией. На воздушных линиях повторное заземление нулевого провода используется также в целях молниезащиты. В качестве нулевых защитных проводников можно использовать стальные полосы, металлические оплетки кабелей, металлоконструкции зданий, подкрановые пути и др.

В тех случаях, когда электробезопасность не может быть обеспечена в системе TN с помощью защитного зануления, в сети до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью допускается заземление открытых проводящих частей при помощи заземлителя, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (система ТТ). При этом для защиты при косвенном прикосновении предусматривается автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО и соблюдением условия:

![]() (5.52)

(5.52)

где Iз – ток срабатывания защитного устройства; Rз – суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника наиболее удаленного от УЗО электроприемника. Кроме того, выполняется система уравнивания потенциалов.

Защитное отключение – это система быстродействующей защиты, автоматически (за 0,2 с и менее) отключающая электроустановку при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током. Защитное отключение применяется в тех случаях, когда невозможно или трудно осуществить защитное заземление или зануление, либо когда высока вероятность прикосновения людей к неизолированным токоведущим частям электроустановок. Поэтому защитное отключение целесообразно применять для обеспечения защиты при использовании ручного электроинструмента, передвижных электроустановок, а также в быту.

При замыкании фазы на корпус, при снижении сопротивления изоляции фаз относительно земли ниже определенного предела, при прикосновении человека к токоведущей части, находящейся под напряжением, происходит изменение электрических параметров сети, которое может служить импульсом для срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), основными частями которого являются прибор защитного отключения и автоматический выключатель.

Прибор защитного отключения реагирует на изменение параметров электрической сети и подает сигнал на срабатывание автоматического выключателя, который отключает защищаемую электроустановку от сети.

Устройства защитного отключения предназначены не только для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытой проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под напряжением, но и для предотвращения возгорания, возникающего вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания.

Таким образом, основное назначение У3О: защита от токов утечки; защита от токов повреждения на землю; защита от возгорания.

В зависимости от входного сигнала известны УЗО, реагирующие на напряжение корпуса относительно земли, на ток замыкания на землю, на напряжение нулевой последовательности, на дифференциальный ток, на оперативный ток и т.п.

Устройство защитного отключения, реагирующее на напряжение корпуса относительно земли (рисунок 5.27), устраняет опасность поражения током при возникновении на заземленном или зануленном корпусе повышенного напряжения, например, в случае повреждения изоляции.

Рисунок 5.27 – Принципиальная схема УЗО, реагирующего на напряжение корпуса относительно земли

Принцип действия – быстрое отключение от сети установки, если напряжение на корпусе относительно земли окажется выше заданного значения, при котором прикосновение к корпусу становится опасным. Такое УЗО реагирует не только на полный пробой изоляции, но и на частичное уменьшение ее сопротивления.

Устройство защитного отключения, работающее на постоянном оперативном токе, предназначено для непрерывного автоматического контроля изоляции фаз относительно земли, а также для защиты человека, прикоснувшегося к токоведущим проводам (рисунок 5.28). В этих устройствах активное сопротивление изоляции трехфазных проводов r относительно земли оценивается получаемым от постороннего источника оперативным током Iоп, проходящим через эти сопротивления. При снижении r ниже установленного предела в результате повреждения изоляции и замыкания провода на землю через малое сопротивление rзм или прикосновения человека к фазному проводу возрастает ток Iоп, вызывающий отключение защищаемой сети от источника питания.

Устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток, обеспечивает защиту в случае прикосновения человека к заземленному или зануленному корпусу электроустановки при замыкании на него фазы, а также при контакте человека с токоведущей частью, находящейся под напряжением. УЗО этого типа нашли широкое применение в агропромышленном комплексе и в быту.

Рисунок 5.28 – Принципиальная схема УЗО, работающего на постоянном оперативном токе (исходное состояние)

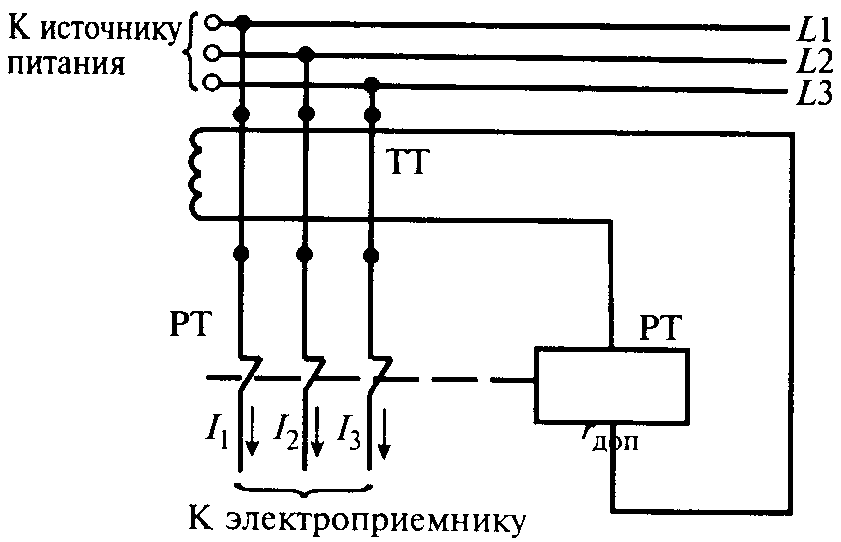

Принципиальная схема такого устройства защитного отключения приведена на рисунке 5.29. Датчиком служит трансформатор тока (ТТ) (рисунок 5.30).

Рисунок 5.29 – Принципиальная схема УЗО, реагирующего на дифференциальный ток (исходное состояние)

Рисунок 5.30 – Кольцеобразный магнитопровод с вторичной обмоткой трансформатора

Если токи в фазных проводах I1, I2, I3 равны и сдвинуты по фазе на 120° относительно друг друга, то создаваемый ими суммарный магнитный поток в магнитопроводе ТТ равен нулю. Когда возникает асимметрия проводимостей фаз относительно земли, например, в результате замыкания фазы на землю или прикосновения человека к фазе в зоне защиты, то равенство токов в фазах нарушается. Появляется дифференциальный ток, равный векторной сумме этих токов, который в соответствии с коэффициентом трансформации передается во вторичную обмотку трансформатора на вход обмотки реле тока (РТ). Если этот ток достигнет (или превысит) значения тока срабатывания реле, то его нормально замкнутые контакты разомкнутся, отсоединив электроприемник от питающей сети. Реле отключится, даже если оператор удерживает рукоятку управления во взведенном положении. При необходимости усиления сигнала с ТТ между ним и реле РТ помещают усилитель тока (на рисунке 5.29 не показан).

Этот тип устройства защитного отключения может применяться как в сети с изолированной, так и в сети с заземленной нейтралью. Однако данное отключающее устройство наиболее эффективно в сети с заземленной нейтралью, в которой ТТ может надеваться также на проводник, заземляющий нейтральную точку силового трансформатора, в результате чего будет защищена вся питающаяся от него сеть.

При защите однофазного электроприемника сквозь кольцеобразный магнитопровод пропускают фазный и нулевой рабочий проводники, с помощью которых он присоединяется к питающей сети. В нормальном режиме работы токи в этих проводниках равны и противоположно направлены, поэтому их суммарный магнитный поток в магнитопроводе равен нулю. В случае появления утечки на землю равенство токов нарушается и появляется дифференциальный ток. Последующая работа УЗО до отключения электроприемника от сети аналогична описанному выше устройству применительно к трехфазным объектам защиты.

Устройства защитного отключения могут служить дополнительной защитой к заземлению и занулению, а также самостоятельной защитой (взамен их) и не зависят от сопротивления заземления и сопротивления нулевого проводника при занулении. Недостатком УЗО этого типа является нечувствительность к симметричному снижению сопротивления изоляции фаз в защищаемом электрооборудовании, что возникает весьма редко.

Известна следующая классификация устройств защитного отключения, срабатывающих от дифференциального тока: АС – реагирующие на переменный синусоидальный ток; А – реагирующие на переменный, а также пульсирующий постоянный ток; В – реагирующие на переменный, постоянный и выпрямленный токи; S – селективные (с выдержкой времени отключения); О – то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени отключения.

Наличие УЗО типа А и В вызвано тем, что дифференциальные токи утечки могут становиться пульсирующими или принимать вид сглаженного постоянного тока в связи с применением электронных устройств, например, выпрямителей или частотных преобразователей. Устройства защитного отключения типа S и G предназначены для обеспечения селективности отключения объектов защиты. Так, при многоступенчатой схеме защиты УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь время срабатывания не менее чем в три раза больше, чем время срабатывания УЗО, размещенного ближе к потребителю.

Устройства защитного отключения выпускаются с номинальными отключающими токами утечки 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА. Причем УЗО с уставками 100 мА и более применяются обычно для обеспечения селективности защиты, а с уставкой 300 мА также для защиты от возникновения пожара при замыкании на землю.

Устройства защитного отключения бывают электромеханическими и электронными. Первые не зависят от напряжения питания, так как энергии входного сигнала (дифференциального тока) достаточно для их работы. Вторые зависят, так как питаются от контролируемой сети или от внешнего источника (маломощный сигнал от дифференциального трансформатора поступает на электронный усилитель, который подает на механизм расцепителя главных контактов УЗО мощный импульс – десятки и даже сотни ватт, достаточный для срабатывания простого расцепителя). С этой точки зрения электронные УЗО менее надежны, нежели электромеханические. Кроме того, при обрыве нулевого провода до места установки электронного УЗО оно, не имея питания, не сработает, и фазный провод в защищаемом объекте будет представлять опасность поражения током. Для устранения этого недостатка электронные УЗО оснащают электромагнитным реле, работающим в режиме удержания, которое защищает отключаемый объект при исчезновении питания аппарата защиты. Ряд отечественных предприятий выпускают электронные устройства защитного отключения, в то время как в Германии, Франции, Австрии и некоторых других европейских странах допускается применять только УЗО, не зависящие от напряжения питания. Электромеханические УЗО производят ведущие западные фирмы – Siemens, ABB, GF POWER, Legrand, Merlin Gerin и др. Известны отечественные электромеханические аппараты – АСТРО-УЗО, ДЭК, ИЭК.

Известны также комбинированные УЗО, оснащенные дополнительно встроенной защитой от токов коротких замыканий и перегрузок – так называемые дифференциальные автоматические выключатели.

При выборе УЗО необходимо руководствоваться условием, что суммарный ток утечки стационарных и переносных электроприемников не должен превышать 1/3 номинального тока отключения УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на каждый ампер тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Исходя из последнего условия, в старых домах и производственных корпусах с изношенной проводкой устанавливают УЗО с номинальным током отключения 30, а не 10 мА. В новых домах, во вновь сооруженных производственных помещениях, а также в сантехнических помещениях с высокой влажностью для защиты человека и животных от поражения током применяют УЗО с номинальным током отключения 10 мА (ток утечки сети не будет вызывать ложных срабатываний).

Устройство защитного отключения подключается последовательно с автоматическим выключателем, при этом номинальный ток выключателя рекомендуется выбирать на ступень ниже номинального тока УЗО. При подключении рекомендуется применять специальные кабельные наконечники для предотвращения перегрева в месте контакта.

Для нормального функционирования УЗО необходимо ежемесячно проверять его работоспособность путем нажатия на кнопку «Тест». Отключение УЗО свидетельствует о том, что устройство исправно. В животноводческих комплексах и производственных помещениях проверка работоспособности осуществляется не реже одного раза в квартал.

УЗО не применяется, если защищаемая сеть питает автоматические системы пожаротушения, вентиляции, аварийного освещения, а также потребителей первой группы надежности электроснабжения.

Электроприемники первой группы (категории) – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Данные электроприемники обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (вторым может быть местная дизель-электростанция), а перерыв в электроснабжении может быть допущен только на время автоматического восстановления питания. В агропромышленном производстве электроприемниками первой категории являются птицеводческие фабрики.

УЗО допускается применять для защиты электроприемников второй и третьей категорий надежности электроснабжения. Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемники второй категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. В сельскохозяйственном производстве электроприемниками второй категории являются животноводческие комплексы и теплицы.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта, не превышают 1 суток. Питание электроприемники получают от единственного источника. Все жилые дома, гаражи, ремонтные мастерские и т.д. относятся к электроприемникам третьей категории надежности электроснабжения.

При выборе дифференциальных автоматических выключателей (автоматов) необходимо помнить, что их основными назначениями являются: защита от токов перегрузки; защита от токов короткого замыкания; защита от токов утечки; защита от перенапряжения; защита от возгорания.

Дифференциальные автоматические выключатели могут применяться в широком диапазоне температур окружающего воздуха, позволяют подсоединять как медные, так и алюминиевые проводники, не требуют обслуживания при эксплуатации. Дифференциальные выключатели соответствуют современным требованиям пожарной безопасности, их корпусные детали выполнены из материалов, выдерживающих испытание на огнестойкость при температуре до 960 °С. Дифференциальные автоматы выпускаются в двух и четырехполюсном исполнении. Монтаж устройства производится на 35 мм DIN-рейку.

Так же, как и у УЗО, работоспособность проверяется нажатием кнопки «Тест» – при ее нажатии устройство мгновенно отключается. Чтобы включить после этой проверки устройство, необходимо нажать кнопку «Возврат» и взвести рукоятку выключателя.