- •«Челябинский государственный агроинженерный университет»

- •1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 16

- •2. Правовые и организационные вопросы охраны труда 82

- •3. Обеспечение безопасных условий труда 126

- •4. Обеспечение здоровых условий труда 249

- •5. Основы электробезопасности 299

- •6. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность 414

- •7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 460

- •Введение

- •1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •1.1. Объективные предпосылки возникновения науки и ее основные положения

- •1.2. Основные положения теории риска

- •1.2.1. Определение понятия «риск»

- •1.2.2. Классификация видов риска

- •1.2.3. Уровень приемлемого риска, подходы к его определению

- •1.2.4. Метод «дерева отказов» при моделировании опасности, анализе и оценке риска

- •1.2.4.1. Основные понятия

- •1.2.4.2. Моделирование опасности построением «дерева отказов»

- •1.2.4.3. Определение ущерба и оценка риска

- •1.3. Характеристика человека как элемента системы «человек-машина-среда»

- •1.4. Общая характеристика среды как элемента системы «человек-машина-среда»

- •1.5. Классификация работ по условиям труда и тяжести

- •1.6. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация организации работ по охране труда

- •1.6.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке ее проведения

- •1.6.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда на основе методики интегральной оценки условий труда

- •1. Общие сведения о рабочем месте (рм)

- •2. Строка 060. Фактическое состояние условий труда на рабочих местах

- •1.6.3. Сертификация организации работ по охране труда

- •1.7. Анализ и прогнозирование уровня безопасности производственной деятельности

- •1.7.1. Статистический анализ

- •1.7.2. Прогнозирование травматизма

- •1.8. Социально-экономический аспект обеспечения безопасности производственной деятельности

- •Расчет социальной эффективности

- •Расчет экономической эффективности

- •1.9. Профессиональный отбор и безопасность труда

- •2. Правовые и организационные вопросы охраны труда

- •2.1. Законодательные акты в области охраны труда

- •2.1.1. Система стандартов безопасности труда

- •2.1.2. Основные направления государственной политики в области охраны труда

- •2.1.3. Коллективные договоры и соглашения

- •2.1.4. Трудовой договор

- •2.2. Требования охраны труда к участникам трудового процесса

- •2.2.1. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда

- •2.2.2. Обязанности работника в области охраны труда

- •2.3. Организация охраны труда на производстве

- •2.3.1. Государственное управление охраной труда

- •2.3.2. Государственная экспертиза условий труда

- •2.3.3. Служба охраны труда в организациях

- •2.4. Обеспечение прав работников на охрану труда

- •2.4.1. Право и гарантия работника на безопасные и безвредные условия труда

- •2.4.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, специальным питанием, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием

- •2.4.3. Организация обучения по охране труда

- •2.4.4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве

- •2.4.5. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов

- •2.5. Особенности регулирования трудовых отношений на производстве

- •2.5.1. Рабочее время и время отдыха работников

- •2.5.2. Особенности регулирования труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет

- •2.6. Защита трудовых прав и свобод работников на производстве

- •2.6.1. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов

- •2.6.2. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами

- •2.6.3. Самозащита работниками трудовых прав

- •3. Обеспечение безопасных условий труда

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Опасные зоны машин и механизмов

- •3.3. Технические средства безопасности

- •3.3.1. Оградительные устройства

- •3.3.2. Предохранительные устройства

- •3.3.3. Тормозные устройства

- •3.3.4. Блокировочные устройства

- •3.3.5. Сигнализация

- •3.3.6. Нормирование разрывов и габаритов безопасности

- •3.3.7. Дистанционное управление

- •3.3.8. Контроль за исправностью средств безопасности

- •3.4. Тягово-сцепные свойства и тормозные качества машин. Безопасность труда операторов мобильной сельскохозяйственной техники

- •3.4.1. Свойства и состояние опорных поверхностей с малой несущей способностью

- •3.4.2. Свойства и состояние опорных поверхностей с высокой несущей способностью (дорог)

- •3.4.3. Технологические особенности пневматического движителя колесных машин сельскохозяйственного назначения

- •3.4.4. Дифференциалы колесных машин сельскохозяйственного назначения

- •3.4.5. Пути и средства повышения тягово-сцепных свойств и тормозных качеств мобильных колесных машин сельскохозяйственного назначения

- •3.5. Безопасность труда при эксплуатации машин в растениеводстве

- •3.5.1. Общие требования безопасности к конструкциям тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудованию

- •3.5.2. Меры безопасности при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов

- •3.5.3. Меры безопасности при работе с пестицидами и минеральными удобрениями

- •3.6. Безопасность труда в животноводстве

- •3.6.1. Меры безопасности при заготовке кормов и их приготовлении

- •3.6.2. Меры безопасности при обслуживании оборудования для раздачи кормов и уборки навоза

- •3.6.3. Меры безопасности при обслуживании доильных и холодильных установок

- •3.6.4. Меры безопасности при уходе за животными

- •3.7. Безопасность труда при переработке продуктов сельскохозяйственного производства

- •3.7.1. Меры безопасности при переработке зерна

- •3.7.2. Меры безопасности в мукомольном производстве

- •3.7.3. Меры безопасности при переработке молока

- •3.7.4. Требования безопасности при производстве творога

- •3.7.5. Меры безопасности при эксплуатации технологического оборудования для переработки мяса

- •3.7.6. Меры безопасности в консервном производстве

- •3.8. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте машин

- •3.8.1. Меры безопасности при техническом обслуживании машинно-тракторного парка

- •3.8.2. Меры безопасности при разборочно-сборочных и слесарных работах

- •3.8.3. Меры безопасности при холодной обработке металла

- •Токарные станки

- •Сверлильные станки

- •Станки с абразивным инструментом

- •3.8.4. Меры безопасности при электросварочных и газосварочных работах Электросварочные работы

- •Газосварочные работы

- •3.9. Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах

- •3.9.1. Общие сведения

- •3.9.2. Меры безопасности при работе на транспортном агрегате

- •3.9.3. Обеспечение устойчивости транспортного агрегата

- •3.9.4. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

- •3.10. Безопасность труда при использовании энергосилового оборудования

- •3.10.1. Общие сведения

- •3.10.2. Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов

- •3.10.3. Меры безопасности при эксплуатации котельных установок и сосудов, работающих под давлением

- •4. Обеспечение здоровых условий труда

- •4.1. Состояние воздушной среды и нормализация ее параметров

- •4.1.1. Микроклимат и его влияние на организм человека

- •4.1.2. Влияние вредных веществ на организм человека и их нормирование

- •4.1.3. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды

- •4.1.4. Вентиляция производственных помещений

- •4.1.5. Расчет необходимого воздухообмена

- •4.1.6. Расчет естественной и механической вентиляции

- •4.1.7. Кондиционирование воздуха

- •4.1.8. Механизация уборки помещений по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники

- •4.2. Производственное освещение

- •4.3. Защита от производственного шума

- •4.3.1. Общие сведения о шуме

- •4.3.2. Защита от ультразвука и инфразвука

- •4.3.3. Нормирование шума

- •4.3.4. Методы защиты от шума

- •4.4. Защита от производственных вибраций

- •4.4.1. Общие сведения о виброопасности

- •4.4.2. Методы снижения вибрации

- •4.5. Защита от производственных излучений

- •4.5.1. Электромагнитное излучение

- •4.5.2. Инфракрасное излучение

- •4.5.3. Ультрафиолетовое излучение

- •4.6. Санитарно-гигиенические требования к территории и зданиям

- •5. Основы электробезопасности

- •5.1. Воздействие электрического тока на организм человека

- •5.2. Факторы, влияющие на исход поражения током

- •5.3. Нормирование напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека

- •5.4. Основные причины электротравматизма

- •5.5. Исследование опасности поражения током в трехфазных электрических сетях

- •5.6. Защита электрооборудования от токов коротких замыканий и токов перегрузки

- •5.7. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности

- •5.8. Меры защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям

- •5.9. Меры защиты от поражения током при косвенном прикосновении

- •5.9.1. Защитное заземление

- •Расчет контура заземления

- •5.9.2. Защитное автоматическое отключение

- •5.9.3. Уравнивание потенциалов

- •5.9.4. Выравнивание потенциалов

- •5.9.5. Двойная или усиленная изоляция

- •5.9.6. Малое (сверхнизкое) напряжение

- •5.9.7. Защитное разделение цепей

- •5.9.8. Изолирующие помещения, зоны, площадки

- •5.9.9. Электрозащитные средства

- •5.10. Организация безопасной эксплуатации электроустановок

- •5.10.1. Требования к электротехническому персоналу

- •5.10.2. Требования к электротехнологическому и к неэлектротехническому персоналу

- •5.10.3. Проверка знаний персонала

- •5.10.4. Управление электрохозяйством предприятия

- •5.10.5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

- •5.10.6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

- •5.11. Меры безопасности при обслуживании электросварочных установок

- •5.12. Электробезопасность полевых механизированных работ

- •5.13. Защита от статического электричества

- •5.14. Молниезащита

- •5.14.1. Общие сведения

- •5.14.2. Характеристики грозовой деятельности

- •5.14.3. Определение вероятного количества поражений молнией наземных сооружений

- •5.14.4. Воздействие молнии на различные объекты

- •5.14.5. Классификация защищаемых объектов

- •5.14.6. Средства и способы молниезащиты

- •5.14.7. Зоны защиты молниеотводов

- •5.14.8. Заземлители молниезащиты

- •5.14.9. Упрощенная молниезащита сельскохозяйственных объектов

- •5.15. Требования безопасности к устройству и эксплуатации электрооборудования жилых помещений

- •6. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Сущность процесса горения

- •6.3. Характеристика строительных материалов и веществ по пожарной и взрывной опасности

- •6.4. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

- •6.5. Огнестойкость зданий и сооружений

- •6.6. Расчет эвакуационных путей и выходов

- •6.7. Профилактика пожаров и взрывов

- •6.7.1. Требования пожарной безопасности к территории сельскохозяйственных предприятий

- •6.7.2. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям в животноводстве

- •6.7.3. Пожарная безопасность в ремонтных мастерских и пунктах технического обслуживания

- •6.7.4. Пожарная безопасность в складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

- •6.7.5. Пожарная безопасность зерноскладов и зерносушилок

- •6.7.6. Пожарная безопасность при уборке и переработке сельскохозяйственных культур

- •6.8. Средства и способы пожаротушения

- •6.8.1. Тушение водой

- •6.8.2. Тушение пенами

- •6.8.3. Тушение инертными разбавителями

- •6.8.4. Тушение галогеноуглеводородными составами

- •6.8.5. Тушение порошками

- •6.8.6. Огнетушители

- •6.8.7. Генераторы огнетушащего аэрозоля (гоа) и модули порошкового пожаротушения (мпп)

- •6.8.8. Тушение пожаров на мобильной сельскохозяйственной технике

- •6.8.9. Пожарная сигнализация

- •6.8.10. Автоматические установки пожаротушения

- •6.9. Организация тушения пожара

- •6.9.1. Организация пожарной охраны

- •6.9.2. Обязанности администрации предприятия по пожарной безопасности

- •6.9.3. Требования безопасности при тушении пожаров

- •6.10. Предотвращение взрывов пылевоздушных смесей на предприятиях по переработке зерна

- •6.10.1. Условия образования взрывов пылевоздушных смесей

- •6.10.2. Причины возникновения взрывоопасных концентраций горючей пыли

- •6.10.3. Причины образования тепловых источников

- •6.10.4. Рекомендации по предотвращению пылевых взрывов

- •6.10.5. Содержание в исправном состоянии технологического и транспортного оборудования

- •6.10.6. Содержание в исправном состоянии электрооборудования и электросетей

- •6.10.7. Требования, предъявляемые к молниезащитным устройствам

- •6.10.8. Отвод статического электричества

- •6.10.9. Обучение рабочих и технического персонала

- •6.10.10. Локализация взрывов

- •7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

- •7.1. Последовательность оказания первой помощи

- •7.2. Первая помощь утопающим

- •7.3. Первая помощь при поражении электрическим током

- •7.4. Первая помощь при кровотечениях

- •7.5. Первая помощь при ожогах

- •7.6. Первая помощь при обморожениях

- •7.7. Первая помощь при ушибах

- •7.8. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях

- •7.9. Первая помощь при попадании инородных тел

- •7.10. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах

- •7.11. Первая помощь при отравлениях

- •7.12. Помощь при укусах животных и насекомых

- •7.13. Переноска и перевозка пострадавшего

- •7.14. Аптечки первой помощи

- •Литература

- •Безопасность жизнедеятельности

5.9. Меры защиты от поражения током при косвенном прикосновении

5.9.1. Защитное заземление

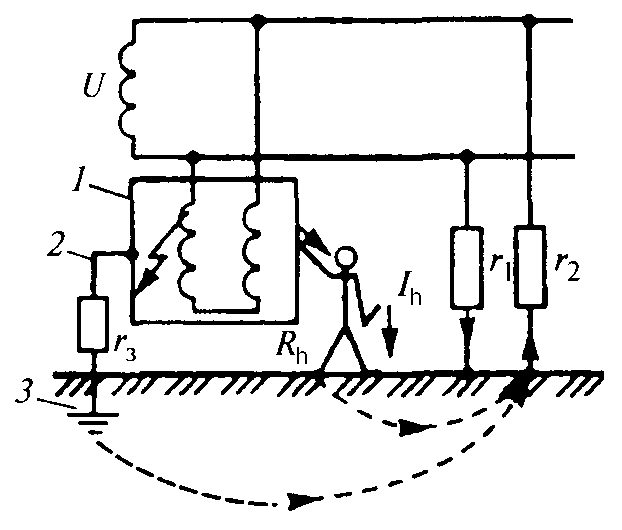

Защитное заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности (в отличие от функционального заземления). Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Защитное заземление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током человека, находящегося в контакте с землей, в случае его прикосновения к корпусу или к другим открытым проводящим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (рисунок 5.17). При этом все открытые проводящие части электроустановок соединяются с землей с помощью заземляющих проводников 2 и заземлителя 1, образующих в совокупности заземляющее устройство.

Рисунок 5.17 – Схема защитного заземления в однофазной двухпроводной сети: 1– электроустановка; 2 – заземляющий проводник; 3 – заземлитель

Заземлитель – это проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Заземлители бывают искусственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и естественные – находящиеся в земле проводящие ток объекты иного назначения. Для заземления оборудования в первую очередь используют естественные заземлители: железобетонные фундаменты, а также расположенные в земле металлические конструкции зданий и сооружений. Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически стойкими к токам замыкания на землю. Запрещено в качестве естественных заземлителей использовать трубопроводы горючих жидкостей, взрывоопасных газов и трубопроводов канализации и центрального отопления.

Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1 кВ: трехфазных с изолированной нейтралью (система IT) и однофазных, изолированных от земли, а также в сетях напряжением выше 1 кВ как с изолированной, так и с заземленной нейтралью. В сочетании букв IT первая (isolation) обозначает, что нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы, устройства, имеющие большое сопротивление, а вторая (terra) – открытые проводящие части электроустановок заземлены.

С помощью защитного заземления уменьшается напряжение на корпусе относительно земли (напряжение прикосновения) до безопасного предела.

При функционировании защитного заземления в однофазной двухпроводной сети (при rз < r1 и Rh < г2):

(5.31)

(5.31)

Из равенства следует, что ток через тело человека можно снизить, уменьшая сопротивление заземления rз, а также увеличивая сопротивление изоляции r2 и сопротивление в цепи тела человека. Таким образом, сопротивление защитного заземления должно быть весьма малым и не превышать нормативных значений, наибольшее из которых составляет 10 Ом.

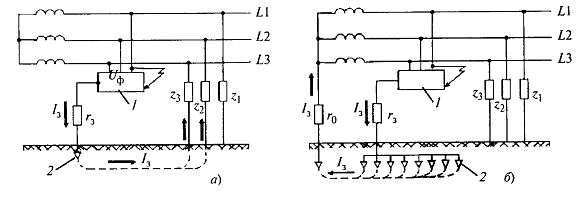

Аналогичен принцип действия защитного заземления в трехфазной сети с изолированной нейтралью при использовании выносного заземляющего устройства (рисунок 5.18, а). В этом случае заземляемое оборудование находится вне зоны растекания тока с заземлителя. При замыкании фазы на корпус электроустановки расчетное напряжение прикосновения между ним и землей будет максимальным и равным напряжению на заземляющем устройстве:

![]() (5.32)

(5.32)

Рисунок 5.18 – Принципиальные схемы защитного заземления: а – в сети с изолированной нейтралью с выносным заземляющим устройством; б – в сети с заземленной нейтралью и напряжением выше 1 кВ: 1 – заземленное оборудование; 2 – заземлитель; Iз – ток замыкания на землю

Для упрощения анализа положим, что комплексные сопротивления Z1 = Z2 = Z3 = r (например, это может быть в короткой воздушной сети). Тогда, учитывая, что между фазой и землей присоединено заземляющее устройство, а не человек, получим:

(5.33)

(5.33)

С учетом того, что rз меньше r/3:

![]() (5.34)

(5.34)

а ток, протекающий через тело человека, стоящего на земле и прикоснувшегося к заземленному корпусу:

![]() (5.35)

(5.35)

Следовательно, Uпр и Ih напрямую зависят от сопротивления заземления rз, которое не должно превышать нормативных значений. Согласно ПУЭ сопротивление заземляющего устройства rз, Ом электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью должно соответствовать условию:

![]() (5.36)

(5.36)

где Uпр принимается равным 50 В, Iз – полный ток замыкания на землю, А.

Как правило, не требуется принимать значение rз менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если суммарная мощность источников питания (генераторов или трансформаторов), работающих параллельно, не превышает 100 кВА.

Для защиты при косвенном прикосновении в случае замыкания фазы на землю защитное заземление дополняется контролем изоляции сети или применяются устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Защитное действие заземления особенно проявляется при повреждении изоляции. Для примера возьмем r = 3000 Ом, U = 220 В, Rh = 1000 Ом и rз = 10 Ом. Тогда ток, проходящий через тело человека, будет равен 2,2 мА, а без заземления он бы составил 110 мА, т. е. был бы смертельно опасным.

В электроустановках напряжением выше 1 кВ в сети с изолированной нейтралью требуется, чтобы сопротивление заземляющего устройства удовлетворяло условию:

![]() (5.37)

(5.37)

но при этом не превышало 10 Ом. Iз – максимально возможный при эксплуатации расчетный ток замыкания на землю, А:

![]() (5.38)

(5.38)

где U – линейное напряжение, кВ; ∑ к – сумма длин кабельных участков сети, км; ∑lв – сумма длин воздушных участков сети, км.

В трехфазных сетях напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью (рисунок 5.18, б) безопасность обеспечивается за счет малого сопротивления защитного заземляющего устройства, его особого конструктивного выполнения и быстрого срабатывания защитного автоматического отключения источника питания. Заземляющее устройство сооружают или с соблюдением требований к его сопротивлению (rз ≤ 0,5 Ом) или к напряжению прикосновения, значение которого при стекании тока в землю Iз, не должно превышать нормативного Uпр доп.

В целях уравнивания (электрического соединения проводящих частей для достижения равенства их потенциала) и выравнивания (снижения шагового напряжения при помощи защитных проводников, проложенных в земле) потенциалов в пределах защищаемой территории заземлитель выполняют в виде горизонтально расположенной в земле на глубине 0,3...0,7 м металлической сетки, соединенной проводниками с заземляемыми частями (например, корпусами) электрооборудования. Тогда при замыкании фазы на корпус и стекании тока Iз в землю потенциал на ее поверхности в пределах площадки оказывается близким к потенциалу заземленных частей оборудования. Поэтому напряжение прикосновения не превысит установленных значений (уравнивание потенциалов). Кроме того, за счет сложения потенциальных полей заземлителей, образующих сетку, происходят относительное выравнивание потенциалов на защищаемой территории и снижение шагового напряжения.

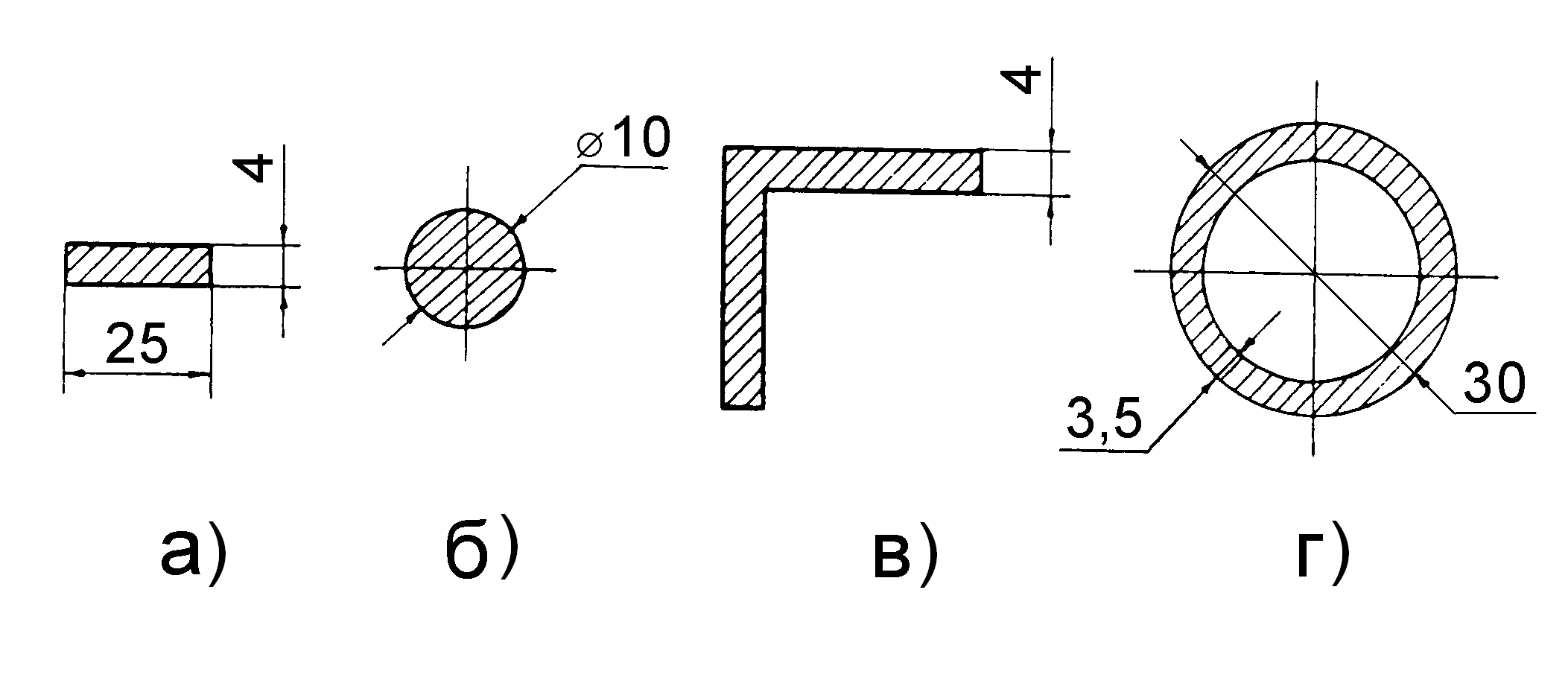

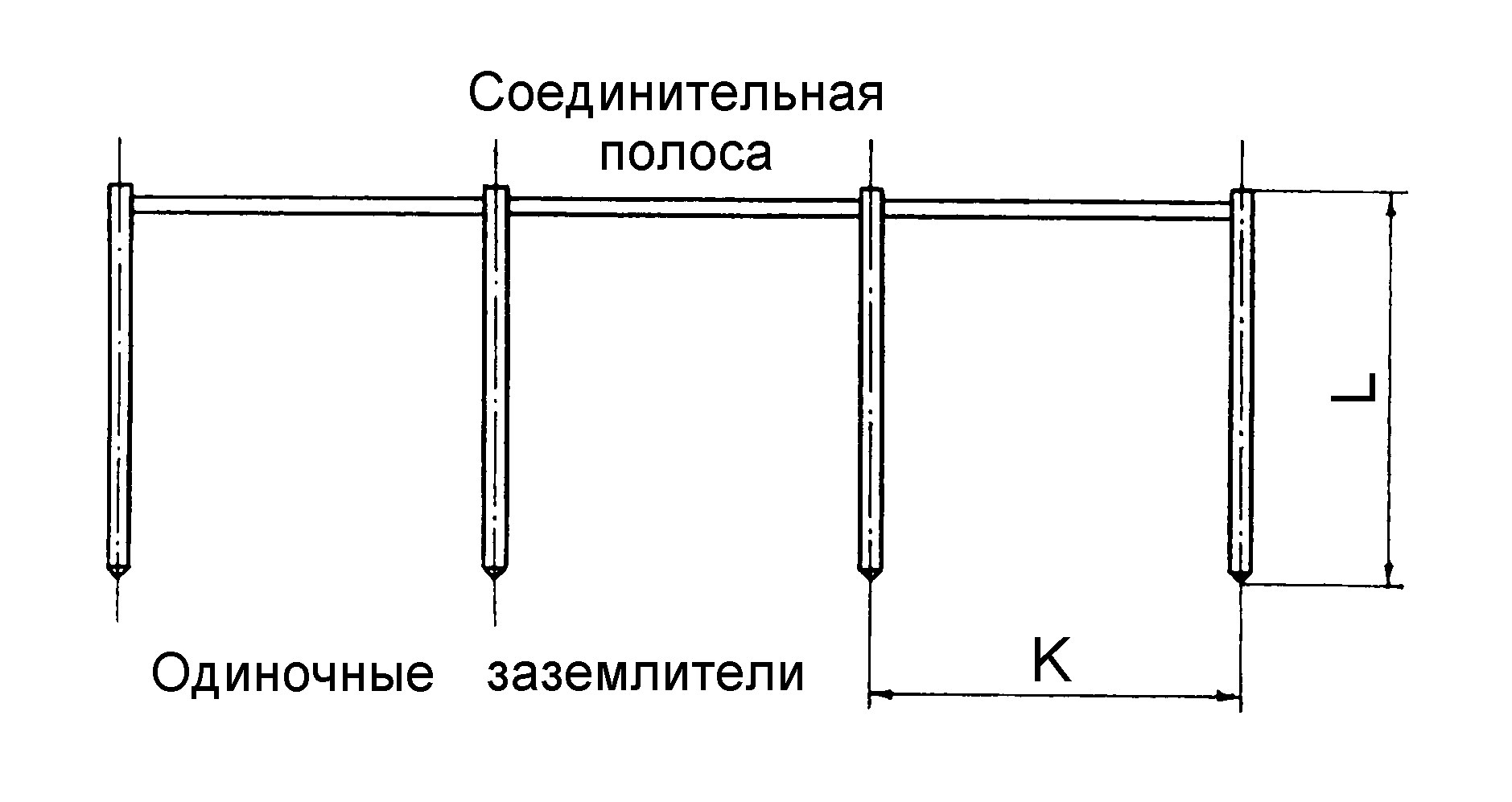

Для сооружения искусственных заземлителей применяют обычно стальные вертикальные и горизонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов используют некондиционные трубы диаметром 30...60 мм и угловую сталь с площадью поперечного сечения не менее 100 мм2 длиной 2,5...5 м, а также стержни диаметром 12...16 мм и длиной до 10 м и более. Можно использовать в качестве вертикальных электродов и некондиционные рельсы. Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода используют полосу сечением не менее 4 х 25 мм и прутки диаметром 10 мм и более (рисунок 5.19). В качестве конструкционного материала применяют также оцинкованную сталь и медь. Для установки вертикальных электродов предварительно роют траншею глубиной 0,7…0,8 м, после чего с помощью механизмов их погружают в землю (рисунок 5.19). Вертикальный электрод (на рисунке 5.20 – пруток) пронизывает верхний (промерзаемый) слой грунта и достигает нижнего, не промерзающего зимой, слоя грунта. Далее вертикальные электроды соединяют сваркой внахлест полосой – при этом расстояние между вертикальными электродами K не должно быть меньше половины длины электрода L – для предотвращения эффекта увеличения сопротивления заземлителя при стекании в землю однополярных зарядов (однополярные заряды отталкиваются друг от друга) (рисунок 5.21). Стержни можно располагать в ряд (рисунок 5.21) или в виде какой-либо геометрической фигуры (квадрата, прямоугольника) в зависимости от удобства монтажа и используемой площади. Совокупность стержней, соединенных между собой полосой, образует контур заземления. В помещении контур заземления приваривается к корпусу силового щита и к заземляющим проводникам – шине заземления, которая проходит вдоль стен здания.

В качестве заземляющих проводников применяют стальную (медную) полосу и прутки. Прокладывают их открыто по конструкциям зданий на специальных опорах. Присоединение заземляемого оборудования к магистрали заземления осуществляют параллельно с помощью отдельных проводников. Последовательное соединение заземляемого оборудования не допускается, так как при нарушении электрической целостности заземляющего проводника все корпуса оборудования за местом повреждения окажутся не заземленными и в случае пробоя фазы на корпус в одном из них будут представлять опасность поражения током.

Соединение элементов заземляющего устройства между собой осуществляется обычно сваркой, а присоединение к заземляемому оборудованию – сваркой или с помощью болтов. Оборудование, подвергающееся вибрации, соединяют с магистралью заземления гибкими медными проводниками – при этом проводники присоединяются к корпусу электроустановки болтами с шайбами Гровера.

Выравнивание потенциала внутри помещения происходит через металлические конструкции, связанные с сетью заземления.

Рисунок 5.19 – Сечения и минимально-допустимые размеры вертикальных и горизонтальных электродов заземлителей из стали: а – полоса; б – горизонтально-размещаемый пруток (для вертикально-размещаемых минимальный диаметр 18 мм); в – уголок; г – труба

Рисунок 5.20 – Установка вертикального электрода в двухслойном грунте: L – длина электрода; D – диаметр; H – толщина верхнего слоя грунта; T – заглубление электрода (расстояние от поверхности земли до середины электрода); t – глубина траншеи

Рисунок 5.21 – Вертикальные электроды, соединенные полосой: L – длина вертикального электрода; K – расстояние между смежными вертикальными электродами

Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств должно производиться в сроки, установленные Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), не реже одного раза в три года, а также после каждого капитального ремонта и длительного бездействия установки. Кроме измерений сопротивления растеканию тока не реже одного раза в 12 лет производится выборочное вскрытие грунта для визуальной оценки состояния заземляющих элементов.

Сопротивление заземляющих устройств рекомендуется измерять в наиболее жаркие и сухие или в наиболее холодные дни года, когда грунт имеет наименьшую влажность. Чем меньше влажность, тем выше удельное сопротивление грунта. В первом случае влага из грунта испаряется, во втором – замерзает. При замерах в другие дни нужно полученные значения корректировать с помощью поправочных коэффициентов, которые приводятся в ПТЭЭП.

Все существующие методы измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств сводятся к двум: метод «амперметра – вольтметра» и мостовой метод.

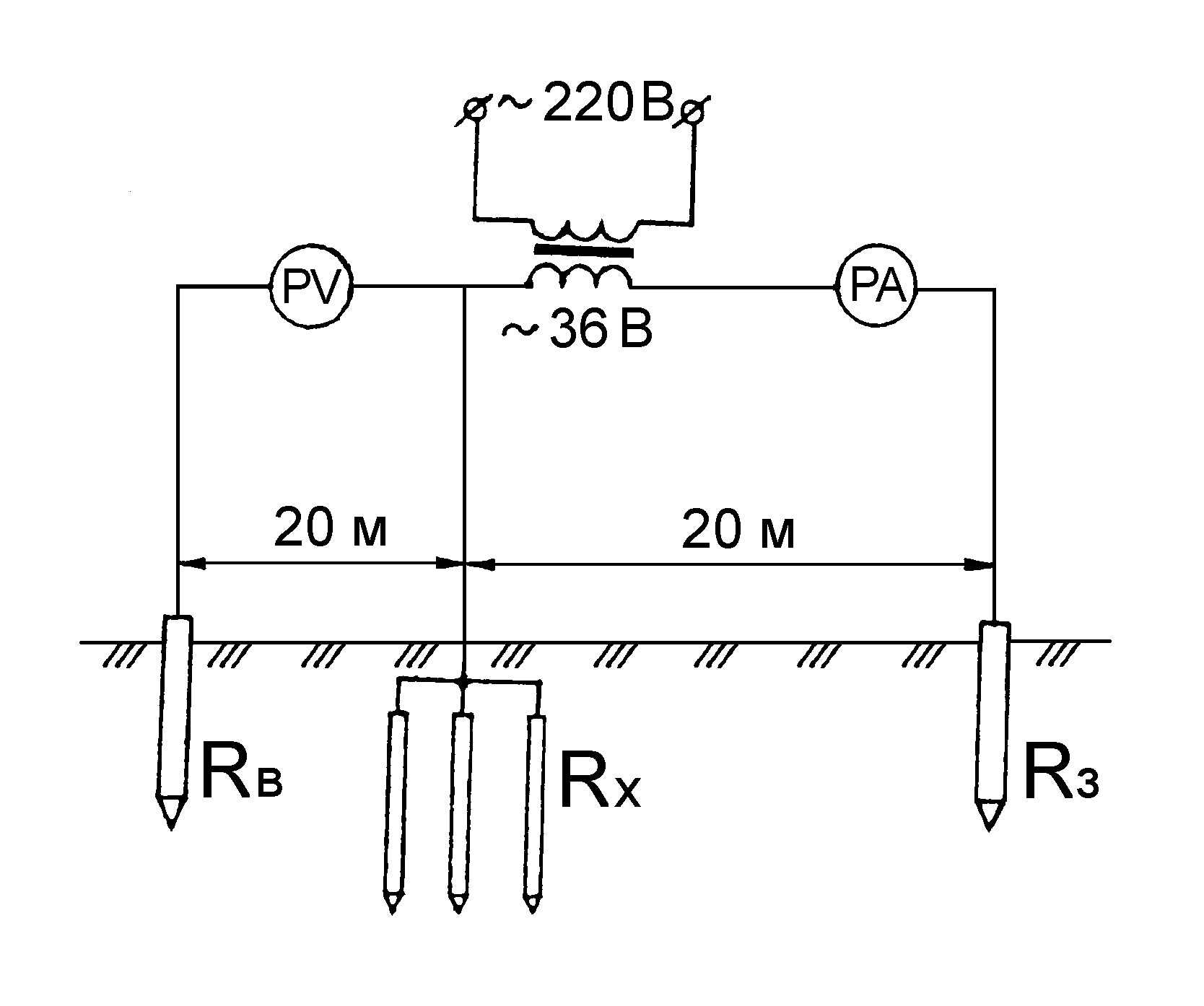

Для измерения по методу «амперметра – вольтметра» необходимы: амперметр, вольтметр, понижающий трансформатор, коммутационная аппаратура, соединительные провода, а также два электрода: зонд (Rз) и вспомогательный электрод (Rв).

Зонд и вспомогательный электрод – два одинаковых стальных стержня диаметром не менее 18 мм и длиной не менее 700 мм. Их забивают в землю на определенном расстоянии от контура заземления Rx (рисунок 5.22). Забивать электроды в грунт необходимо на глубину не менее 500 мм (0,5 м).

Рисунок 5.22 – Схема измерения по методу «амперметр – вольтметр»

Через понижающий трансформатор напряжение подается на контур заземления и электроды. Через амперметр и зонд начинает протекать ток. При этом вольтметр покажет величину падения напряжения. Значение сопротивления растеканию тока определяется как отношение измеренного напряжения и тока: Rх = U/I.

Для исключения влияния «блуждающих» токов в грунте, возникающих при работе электротранспорта (трамваи, электрифицированные железные дороги) измерение сопротивления проводится на переменном токе. Кроме того, при использовании переменного тока не возникает электролиз, который вносит значительную погрешность в измерение. Поэтому необходим источник переменного тока – трансформатор, понижающий напряжение до безопасной величины (не более 50 В). Запрещается в качестве источника переменного тока использовать автотрансформаторы, так как наличие электрической связи между обмотками высокого и низкого напряжения значительно повышает вероятность электротравматизма.

Метод, описанный выше, имеет целый ряд недостатков: наличие двух измерительных приборов, что снижает точность измерений; громоздкость понижающего трансформатора; необходимость подключения к сети переменного тока; опасность попадания под шаговое напряжение. Поэтому в настоящее время вместо метода «амперметра – вольтметра» используется мостовой метод измерения.

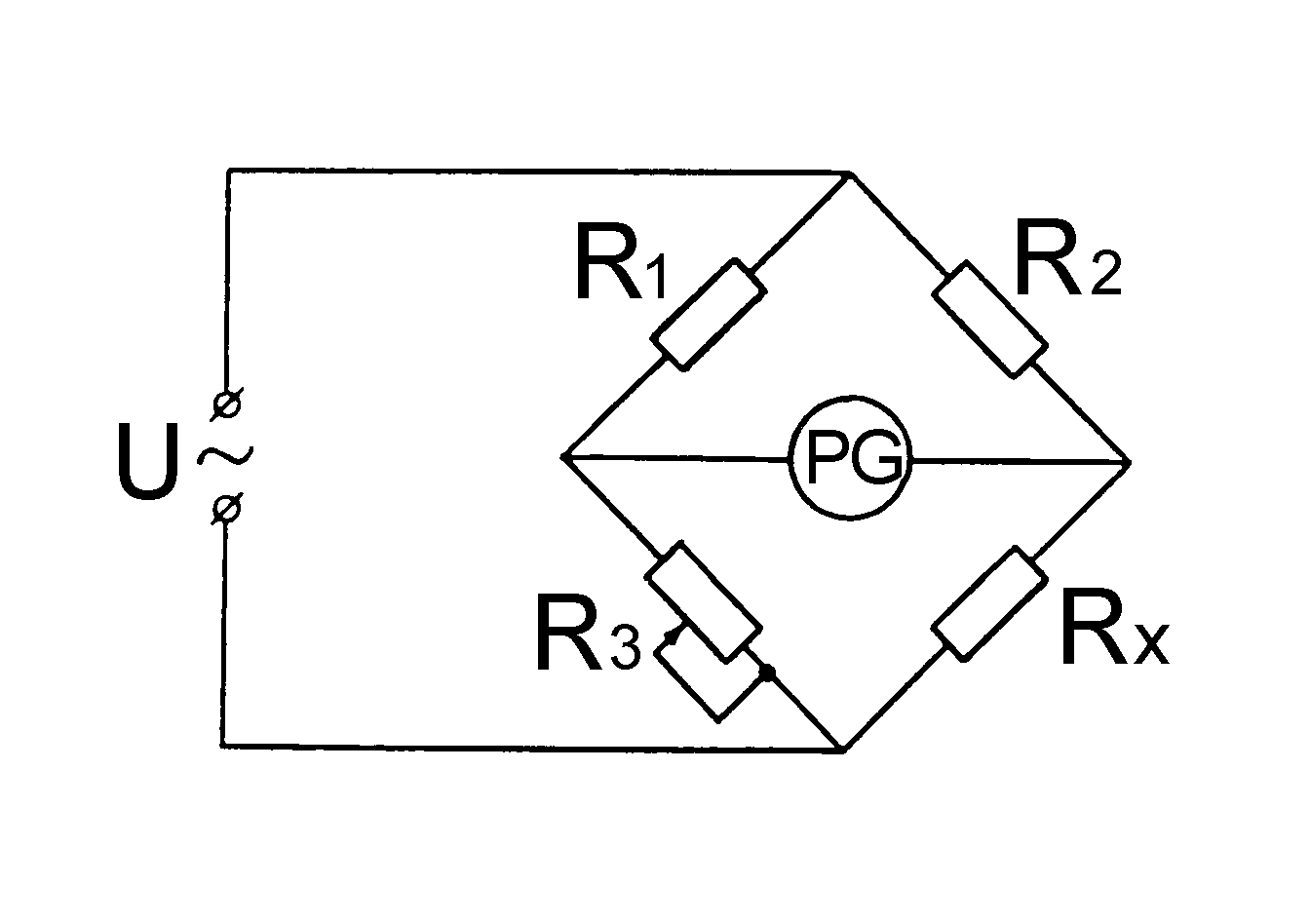

Из теории электротехники известно, что при равенстве сопротивлений электрического моста (рисунок 5. 23) R1 и R2 и, соответственно, Rз и Rх ток, протекающий через гальванометр PG, будет равен нулю.

Рисунок 5.23 – Мостовая схема измерения сопротивлений: R1 и R2 – резисторы, имеющие одинаковое сопротивление; Rх – исследуемое сопротивление; Rз – резистор с переменным сопротивлением

Изменяя сопротивление Rз, можно добиться такого положения, что ток, протекающий через гальванометр, будет равен нулю. Тогда величина Rз, будет равна величине исследуемого сопротивления Rx.

На этом методе основывается работа таких измерительных приборов, как МС-08, М416, Ф-4103М1 (рисунок 5.24) и др. Эти приборы содержат прецизионные резисторы и источник переменного тока (электронный генератор), получающие питание от гальванических элементов (М416, Ф-4103М1) либо от генератора, приводимого во вращение рукой оператора (МС-08). Процесс проведения измерений рассмотрим на примере прибора М416.

Рисунок 5.24 – Измеритель сопротивления растеканию тока заземляющих устройств Ф-4103М1

Перед проведением измерений необходимо разместить зонд и вспомогательный электрод по схеме, изображенной на рисунке 5.25. Затем соединительные проводники подключаются к соответствующим клеммам прибора. Питание М416 получает от трех элементов типа А373. Прибор позволяет измерять сопротивление в широких пределах: 0,1...1000 Ом.

Рисунок 5.25 – Схема измерения прибором М416: 1 – соединительные клеммы; 2 – перемычка; 3 – измерительная шкала; 4 – стрелка индикатора; 5 – кнопка включения; 6 – ручка потенциометра; 7 – переключатель поддиапазонов

После подключения проводников к клеммам прибора, согласно рисунка 25, устанавливают переключатель 7 в положение «контроль 5 », нажимают кнопку 5 и вращением ручки 6 добиваются установления стрелки индикатора 4 на нулевую отметку. При этом на шкале 3 должно быть показание 5 ± 0,3 Ом, что свидетельствует об исправности источника питания.

Переключатель 7 устанавливают в положение «х1». Нажимают кнопку 5 и, вращая ручку 6, устанавливают стрелку индикатора 4 на нуль. При невозможности установления переходят на другой поддиапазон измерения. Снимают показания со шкалы 3 прибора (с учетом переводного коэффициента).

Сопротивление контура заземления зависит от удельного сопротивления грунта (таблица 5.6). Измерять удельное сопротивление грунта нужно во время предпроектных изысканий на месте намечаемого сооружения контура заземления, а также периодически в сроки, установленные ПТЭЭП.

Таблица 5.6 – Эквивалентное удельное сопротивление грунтов

Грунт |

Удельное сопротивление ρэкв, Омм |

|

пределы колебаний |

при влажности грунта 10...12% |

|

Чернозем |

9...53 |

20 |

Торф |

9...53 |

20 |

Глина |

8...70 |

40 |

Суглинок |

40...150 |

100 |

Супесок |

150...400 |

300 |

Песок |

400...700 |

700 |

Если грунт однороден, его удельное сопротивление на месте будущего размещения контура заземления можно измерить при помощи круглого металлического стержня диаметром D, забитого с поверхности вертикально в землю на глубину, по возможности равную предполагаемой глубине заложения стержней сооружаемого заземлителя. Затем одним из методов, описанных выше, измеряется сопротивление растеканию тока данного стержня и вычисляется удельное сопротивление грунта:

(5.39)

(5.39)

где изм – измеренное удельное сопротивление грунта, Ом·м; Rос – сопротивление растеканию тока стержня; L – длина подземной части стержня, м; D – диаметр стержня, м.

Далее определяется расчетное удельное сопротивление грунта (учитывающее климатические условия):

![]() (5.40)

(5.40)

где – коэффициент сезонности (по таблице 5.7 – для стержневых заземлителей).

Таблица 5.7 – Значения расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта

Заземлитель |

Климатическая зона |

|||

I |

II |

III |

IV |

|

стержневой |

1,8...2,0 |

1,6...1,8 |

1,4...1,5 |

1,2...1,4 |

полосовой |

4,5…7,0 |

3,5…4,5 |

2,0…2,5 |

1,5…2,0 |

Коэффициент сезонности к примеру, второй климатической зоны (средняя температура января от –15 до –10 °С, июля – от +18 до +22 °С) принимается равным 1,6...1,8.

На практике грунт часто имеет неоднородную структуру. Обычно грунт состоит из двух слоев (верхнего и нижнего) с различным удельным сопротивлением (рисунок 5.20). Для упрощения расчетов в подобных случаях определяется эквивалентное удельное сопротивление грунта.

Эквивалентным удельным сопротивлением грунта экв с неоднородной структурой называется такое удельное сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой. Если грунт двухслойный, эквивалентное удельное сопротивление определяется из выражения:

![]()

![]() (5.41)

(5.41)

где – коэффициент сезонности (по таблице 5.7 – для стержневых заземлителей); 1 – измеренное удельное сопротивление верхнего слоя грунта, Ом м; 2 – измеренное удельное сопротивление нижнего слоя грунта Омм; Н – толщина верхнего слоя грунта, м; t – заглубление полосы, м.

Одиночный заземлитель должен полностью пронизывать верхний слой грунта и частично нижний.

Заглубление полосы t принимается равным 0,7 м – это глубина траншеи (рисунок 5.20). Следовательно, заглубление стержня можно определить по формуле:

![]() (5.42)

(5.42)