- •Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям здравоохранения.

- •Внутренняя планировка инфекционного отделения

- •Требования к водоснабжению и канализации

- •Меры предосторожности при работе с газообразными наркотическими веществами:

- •Меры по защите медработника от облучения в лпу

- •Карта санитарного описания лечебного учреждения

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям здравоохранения.

Учреждения здравоохранения, виды, планировка, инженерное оборудование, вентиляционные системы, микроклимат, освещенность.

Санитарно-эпидемиологический режим учреждений здравоохранения.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечение безопасности условий труда медицинского персонала.

Методика санитарно-эпидемиологического обследования учреждений здравоохранения.

Термином "лечебно-профилактические учреждения" обозначают большую группу медицинских заведений, где оказывают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь населению. В этом разделе рассмотрим больницу как учреждение для стационарного лечения больных. По месту расположения и территории обслуживания различают участковые, районные, городские и областные больницы, по назначению - общего типа, где оказывают медицинскую помощь людям с неинфекционными болезнями, и специализированные. К специализированным относятся инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические больницы и диспансеры и др. По профилю выделяют хирургические, терапевтические стационары, родильные дома или отделения, детские больницы и др. Объединяет их ряд гигиенических вопросов и особенностей государственного санитарного надзора.

Больница - это главное лечебно-профилактическое учреждение службы здравоохранения. Она выполняет следующие функции: диагностику, лечение, реабилитацию, профилактику, санитарное просвещение, подготовку врачей и среднего медицинского персонала. Для больных - это временное жилье со столовой, баней и прачечной.

Образно говоря, это жилой дом, в котором определенный контингент населения, в первую очередь больные, т. е. люди с ограниченными функциямисистем и органов, добровольно или вынужденно находятся тот или иной период (преимущественно в течение 2-4 нед, а иногда до 6 меси более, как, например, в туберкулезном диспансере), т. е. лечатся.

Больница одновременно является и общественным зданием. Тут происходит профессиональная деятельность врачей, среднего и младшего медицинского персонала; ведется большая санитарно-просветительная работа; обучаются студенты медицинских учебных заведений; выполняются научные исследования по оценке и внедрению новейших методов лечения больных.

Больница в большей мере, чем другие коммунальные объекты, может быть опасной в плане распространения возбудителей инфекционных болезней, особенно если идет речь об инфекционных клиниках, туберкулезных и кожно-ве-нерологических диспансерах, а также внутрибольничных инфекциях. Это требует решения чрезвычайно сложных проблем канализования больницы, очистки и обеззараживания сточных вод, решения вопросов очистки от твердых бытовых и, особенно, специфических отходов, которые образуются в операционных, родильных залах, перевязочных и манипуляционных.

Больница - многопрофильный объект, в условиях которого гигиенисту приходится решать комплексно вопросы коммунальной, социальной гигиены, гигиены питания и труда, эпидемиологии.

В больнице работают средний медицинский персонал и врачи, на их здоровье могут отрицательно влиять разные факторы.

Из гигиенического значения больницы и вытекают гигиенические требования к ней. Больница должна отвечать следующим требованиям:

1 ) обеспечить оптимальные жилищно-бытовые условия для больного в зависимости от характера заболевания. Это и достаточная площадь, и оптимальные параметры микроклимата, и эффективная вентиляция, достаточная инсоляция, надлежащие уровни естественного и искусственного освещения и др.;

обеспечить комплекс лечебно-профилактических мероприятий и способствовать соблюдению лечебно-охранительного режима;

обеспечить предотвращение возникновения и распространения внутрибольничных инфекций и заболеваний во время нахождения больного в стационаре или при посещении поликлиники;

стать школой гигиенического воспитания и формирования навыков. Больные особо восприимчивы к гигиеническому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни;

обеспечить принцип научной организации труда и соблюдения гигиенических условий труда для медицинского персонала;

стать школой медицинских кадров. Для этого на базе больницы должны быть созданы соответствующие условия (раздевалки для студентов и преподавателей, учебные комнаты, лекционные аудитории, лаборатории и др.);

больница не должна быть источником загрязнения окружающей среды;

отвечать современным требованиям градостроительства и общим архитектурным принципам города или микрорайона.

В настоящее время разработаны и используются в различных условиях три системы застройки лечебно-профилактических учреждений: централизованная, децентрализованная и смешанная. Блочная система застройки больниц является разновидностью централизованной системы.

При децентрализованной системе, в отличие от предыдущей, основные функциональные отделения больницы и службы размещаются в отдельных, как правило, малоэтажных (1-3) изолированных друг от друга зелеными насаждениями корпусах (павильонах). Павильонная система застройки в настоящее время применяется, в основном, при строительстве отдельных специализированных больниц (инфекционных, психиатрических и ряда других).

При строительстве больниц в районах (ЦРБ) или, как их сейчас именуют, территориальных медицинских объединений (ТМО), а также в небольших городах наибольшее распространение получила смешанная система застройки впитавшая все то положительное, что характерно для децентрализованной и централизованной систем: главный централизованный корпус для основных соматических отделений и павильоны, в которых размещаются отделения, нуждающиеся в изоляции (родильное, кожно-венерологическое, инфекционное и другие).

Для нормального функционирования лечебного учреждения больничный участок разделяется на несколько функциональных зон:

лечебных корпусов для неинфекционных больных;

лечебных корпусов для инфекционных больных;

садово-парковая;

поликлиники, женской консультации;

патологоанатомического корпуса с ритуальной зоной;

хозяйственная;

зона обеззараживания сточных вод.

Зона обеззараживания сточных вод предусматривается в случае отсутствия городских или других канализационных очистных сооружений, гарантирующих необходимый эффект очистки и обеззараживания больничных сточных вод.

На земельных участках лечебно-профилактических учреждений не до-пускается размещать функционально не связанные с ними здания и сооружения. Отдельно стоящие на больничном участке здания поликлиники, молочной кухни, молочно-раздаточного пункта, хозрасчетной аптеки, станций скорой и неотложной медицинской помощи, инфекционные корпуса изолируются таким образом, чтобы доступ для посетителей, собственного и больничного персонала был удобным.

Отдельные въезды предусматриваются: к лечебным корпусам для инфекционных больных; лечебным корпусам для неинфекционных больных; хозяйственному двору и патологоанатомическому отделению с ритуальной зоной.

Патологоанатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от палатных корпусов и не просматривается из окон лечебных и родовспомогательных помещений, а также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории лечебного учреждения. Расстояние от патологоанатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть не меньше 30 м. Такие же расстояния предусматриваются и между корпусами для неинфекционных больных и корпусами для инфекционных больных, радиологическим отделением, мусоросжигательной печью.

Если на участке больницы находится станция скорой и неотложной помощи, то для нее планируется собственный въезд.

Перед главными входами больницы и поликлиники устраиваются площадки для посетителей из расчета 0,2 м2 на одну койку или одно посещение в смену, но не менее 50 м2. Перед въездами на территорию проектируются сто-янки для автотранспорта, но не ближе 40 м от внешнего ограждения или 100 м от палатных корпусов.

Плотность застройки больничных участков не должна превышать 15%. Под зеленые насаждения отводится не менее 60% территории, а остальные 20-25% приходятся на хозяйственный двор, проезды и дорожки. Размеры садово-парковой зоны принимаются из расчета 25 м2 на одну койку. Сооружения и площадки для климатотерапии, трудотерапии и физической культуры предусматриваются в соответствии с заданиями (заявками) на их проектирование.

По периметру участка ЛПУ устраивается ограждение высотой не менее 1,6 м, а для психиатрического стационара не менее 2,5 м. По свободному от застройки периметру участков больниц располагают полосу зеленых насаждений. Их ширина 15 м. Существующие на территории больницы зоны также отделяются друг от друга зелеными насаждениями. В целях предупреждения снижения естественной освещенности и инсоляции в помещениях учреждения деревья высаживают не ближе 15 м, кустарник – 5 м от зданий.

Основной структурной единицей (ячейкой) стационара является палатная секция, представляющая собой изолированный комплекс палат и лечебно-вспомогательных помещений, предназначенных для больных с однородными заболеваниями.

Палатная

секция состоит из 25-30 коек. Такое

количество коек считается наиболее

целесообразным для обеспечения

благоприятных условий при организации

лечебного процесса. Она не должна быть

проходной. В таком случае имеется

возможность создать тихую, спокойную

обстановку, оптимальные графики движения

больных и персонала, что способствует

повышению качества ухода за больными

и облегчает труд медицинского

персонала. Палатная

секция состоит из четырех групп помещений

различного назначения: основные,

предназначенные для пребывания больных

(палаты, комнаты дневного пребывания

больных, коридоры); лечебно

- диагностические

(операционный блок, перевязочные,

процедурные, лаборатории, помещения

для медперсонала); хозяйственно-вспомогательные

(буфетная, столовая, бельевые, помещения

для хранения медикаментов и прочие);

блок санитарно-технических

помещений (ванная, туалеты, помещения

для хранения санитарно-технического

инвентаря и прочие).

Палатная

секция состоит из четырех групп помещений

различного назначения: основные,

предназначенные для пребывания больных

(палаты, комнаты дневного пребывания

больных, коридоры); лечебно

- диагностические

(операционный блок, перевязочные,

процедурные, лаборатории, помещения

для медперсонала); хозяйственно-вспомогательные

(буфетная, столовая, бельевые, помещения

для хранения медикаментов и прочие);

блок санитарно-технических

помещений (ванная, туалеты, помещения

для хранения санитарно-технического

инвентаря и прочие).

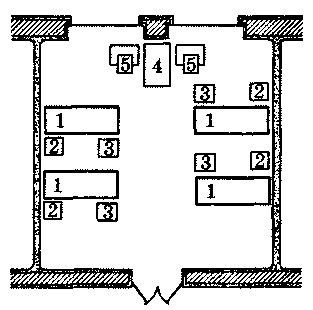

Вариант

планировки и оборудования

палаты на 4 койки длявзрослых: 1

— кровать; 2 — прикроватная тумбочка;

3 — стул; 4 — стол; 5 — кресло

Основные санитарные требования, предъявляемые к устройству палат, заключаются в обеспечении санитарно-гигиенических условий для больных: нормальной инсоляции, освещения и окраски палат, достаточного воздухообмена, регулируемого теплового режима, надлежащей звукоизоляции, внутрипалатного благоустройства и уюта.

Пребывание больного в условиях теплового комфорта существенно облегчает работу терморегулирующих систем организма и нормализует обменные процессы, однако, энергетический обмен, а, следовательно, и тепловое самочувствие человека, зависят от заболевания, которым он страдает (тиреотоксикоз, гипотиреоз, сердечно-сосудистая патология), и состояния больного, поэтому параметры микроклимата должны устанавливаться дифференцировано. Следовательно, в больнице тепловой режим должен быть регулируемым.

Оптимальная инсоляция и естественное освещение являются одним из необходимых факторов в создании хороших санитарных условий в больничных помещениях. Рациональное использование солнечной радиации оказывает разностороннее благоприятное действие как на больного (биологическое, тепловое), так и на санитарное состояние помещений (бактерицидное, тепловое).

Искусственное освещение должно обеспечивать в палатах уют и возможность чтения, а в операционных, родовых палатах, манипуляционных и т.п. - создавать оптимальную для работы персонала освещенность. Общее освещение больничных помещений, как правило, выполняется люминесцентными лампами.