- •Червячные механизмы

- •Винтовые механизмы

- •Реечные механизмы

- •Рулевой привод

- •Конструкция шарниров рулевых приводов

- •Насосы гидравлических усилителей

- •Электрические усилители

- •Дисковые тормозные механизмы

- •Гидравлический привод

- •Усилители гидравлического привода

- •Особенности пневматических и гидропневматических приводов

- •Аппараты подготовки и хранения сжатого воздуха

- •Вспомогательные тормозные системы

Гидравлический привод

Простейший гидравлический привод состоит из главного тормозного цилиндра (ГГЦ), трубопроводов и называемых рабочими цилиндрами исполнительных элементов. По сравнению с механическим гидравлический привод имеет более высокий КПД (исключая случаи сильного повышения вязкости жидкости при очень низких температурах) и большую жесткость. Этот привод позволяет просто, при помощи гибких шлангов, осуществлять подвод жидкости к имеющим значительные перемещения при работе подвески колесным тормозным механизмам.

Конструкции ГТЦ могут быть различны, но принципы, положенные в их основу, общие. Так, во всех приводах тормозная магистраль в расторможенном состоянии (при отпущенной педали) сообщается с резервуаром. Это необходимо для компенсации:

— утечек жидкости;

— теплового расширения жидкости;

— увеличения объема системы после регулирования зазоров между колодками и барабаном при износе тормозных накладок.

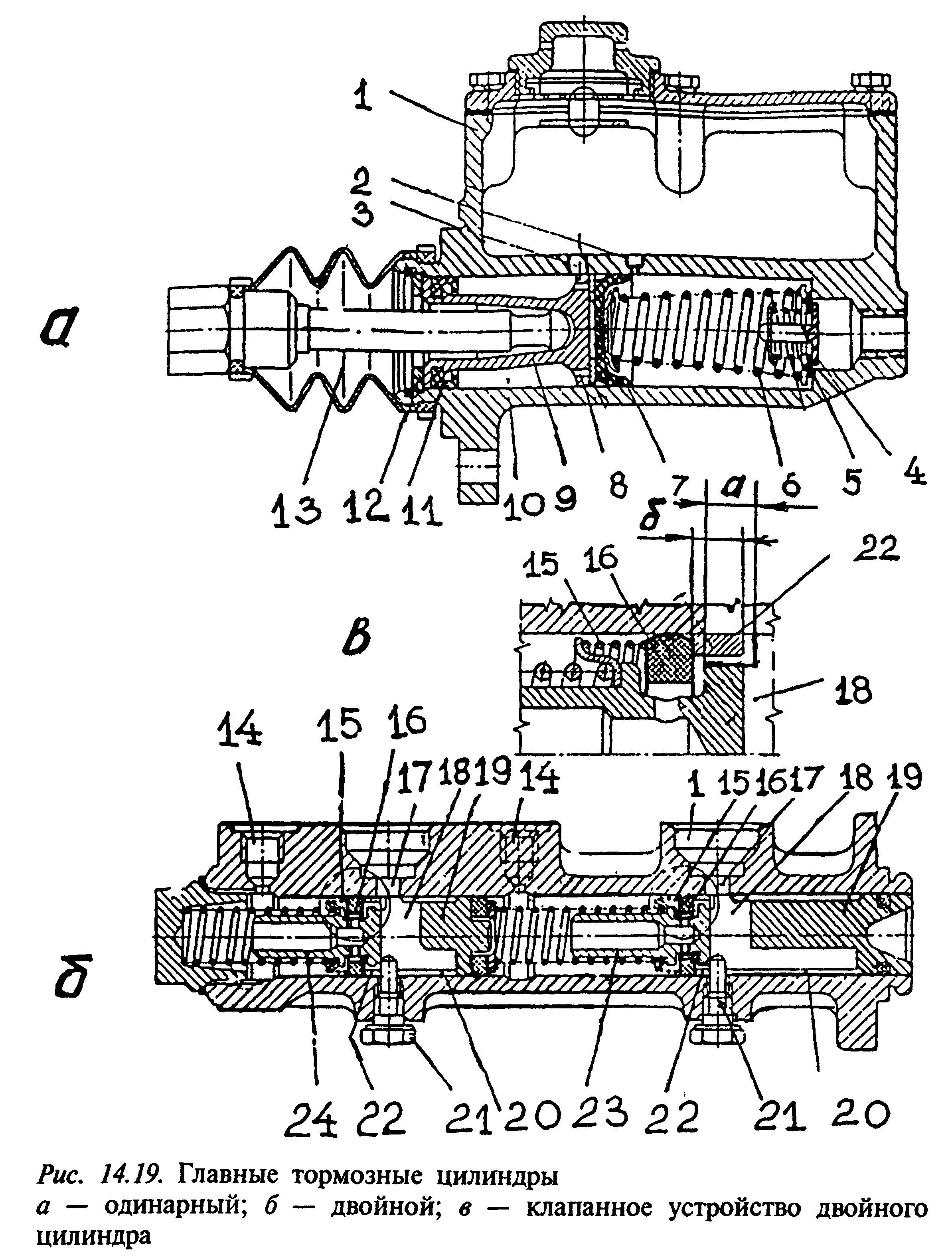

На рис. 14.19 а показана конструкция ГТЦ, объединенного с резервуаром для тормозной жидкости. В нижней части корпуса ГТЦ расположен поршень 9, взаимодействующий со штоком 13 и снабженный двумя уплотнительными манжетами 7 и 11.

Помимо поршня в цилиндре имеется пружина 6, прижимающая манжету 7 к поршню и поршень к стопорному кольцу 12. Резервуар сообщается с полостью ГТЦ посредством двух отверстий. Отверстие 2 называется компенсационным и служит для соединения тормозной магистрали и резервуара. При расторможенной тормозной системе оно обязательно должно быть открыто. Чтобы шток 13, связанный с приводом, не препятствовал поршню занимать крайнее левое положение, между ними оставляется зазор, равный 0,5—1,5 мм. Величина зазора устанавливается при помощи резьбового или эксцентрикового устройства, располагающегося между педалью и штоком.

Усилители гидравлического привода

Допустимая величина хода педали тормоза, как и любой другой орган управления, имеет анатомическое ограничение. Технически необходимый ход педали определяется величиной зазоров в тормозной системе и упругостью ее деталей (шлангов, колодок, накладок, тормозного барабана или скобы дискового механизма и т.д.). Отношение хода педали к ходу поршней исполнительных цилиндров является передаточным числом тормозного привода, которое определяет величину приводной силы, прикладываемой к колодкам. Ограниченность передаточного числа, с одной стороны, и ужесточение норм по усилию на педали, с другой стороны, привели к тому, что в настоящее время усилители тормозного привода применяются даже на легких автомобилях.

Во впускном тракте двигателей с искровым зажиганием всегда имеется некоторое разрежение, которое можно использовать для создания дополнительных усилий в тормозном приводе. Дизельные двигатели для обеспечения работы вакуумного усилителя снабжают небольшими вакуумными насосами.

Если усилитель, использующий для своей работы указанное разрежение, расположен между органом управления (педалью) и ГТЦ, его называют вакуумным. Включаемый непосредственно в гидравлическую часть привода усилитель, работающий по тому же принципу, называют гидровакуумным.

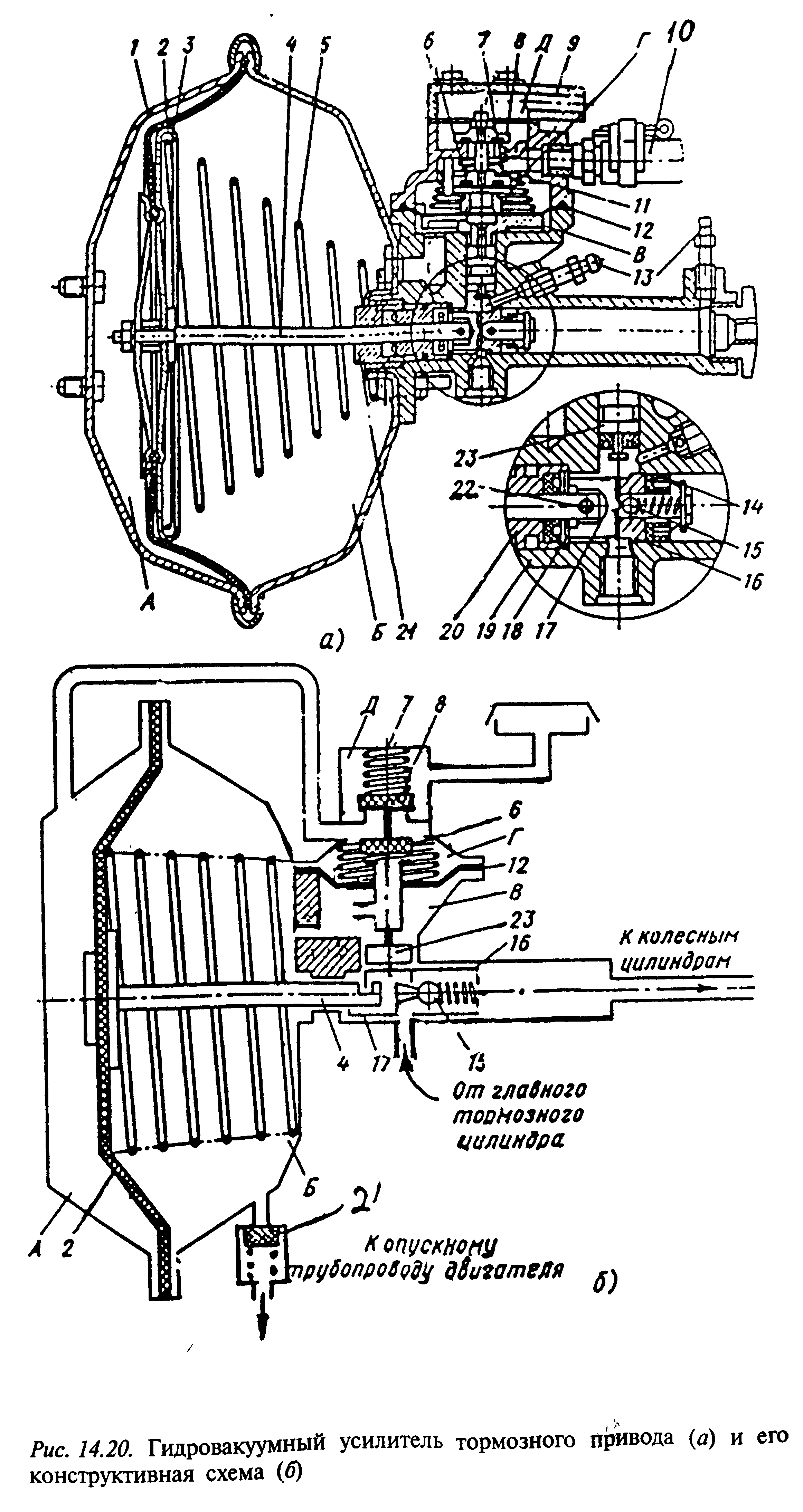

На рис. 14.20 показана конструкция и принципиальная схема гидровакуумного усилителя.

Корпус 1 усилителя разделен на две полости А и Б мембраной 2, которая через тарелку 3 может, сжимая возвратную пружину 5, воздействовать на шток 4. Шток 4, направляемый деталями 20 и 21, упирается в поршень 16 усилителя, снабженный уплотнением 14. Внутри поршня расположен шариковый клапан 15. Помимо клапана в поршне 16 имеется расположенная вдоль диаметра прорезь, в которую свободно вставлена фасонная пластина 17, имеющая с одного торца две ножки, а с другого - носик. Пластина удерживается в прорези поршня благодаря штифту 22, проходящему через расположенное в пластине отверстие. Диаметр этого отверстия больше диаметра штифта, что позволяет пластине смещаться относительно поршня в осевом направлении. При крайнем левом положении поршня 16 ножки фасонной пластины упираются в шайбу 18, а носик держит открытым клапан 15.

В левом конце цилиндра 19 усилителя имеются два отверстия, нижнее из которых соединено с полостью главного тормозного цилиндра. Через верхнее отверстие давление тормозной жидкости передается плунжеру 23, который приводит в действие систему, состоящую из двух клапанов 6 и 7, установленных в шайбах 8 и реактивной мембраны 12, поджатой пружиной 11. Показанная на рис. 14.20 полость Д через одеваемый на патрубок 9 воздушный фильтр соединена с атмосферой, полость Г при помощи трубопровода 10 соединяется с полостью А усилителя, полость В связана с полостью которая через обратный клапан 24 соединена с впускным трубопроводом двигателя.

В расторможенном состоянии при отсутствии давления в ГТЦ вакуумный клапан 6 открыт, а атмосферный 7 закрыт. В полостях А, Б, В и Г устанавливается разрежение, равное вследствие наличия обратного клапана 24 максимальному разрежению во впускном трубопроводе, которое бывает на холостом ходу двигателя.

При торможении давление жидкости из ГТЦ воздействует на плунжер 23, который закрывает клапан 6 и открывает клапан 7. В результате давление в полости А начинает увеличиваться, на штоке 4 появляется сила, поршень 16 начинает смещаться вправо. Фасонная пластина отстает от движения поршня, и клапан 15 закрывается, после чего давление жидкости в тормозной магистрали начинает превышать давление жидкости в ГТЦ. Наличие реактивной мембраны 12 позволяет обеспечить пропорциональность усилия на штоке 4 величине давления в ГТЦ, так как закрытие атмосферного клапана происходит при давлении воздуха в полости А, пропорциональном давлению, действующему на плунжер 23. Выключение усилителя происходит путем откачки воздуха из полостей А и Г через клапан 6, открывающийся при падении давления в ГТЦ. Клапан 15 облегчает торможение автомобиля при неработающем усилителе.