- •1. Основные гемодинамические параметры и их соотношения

- •2. Методы мониторинга кровообращения

- •2.1. Анализ поглощения легкими газообразного индикатора

- •2.2. Анализ разведения кровью жидкого индикатора

- •Показания к катетеризации ла

- •Возможные источники ошибок измерений с помощью катетера в ла1

- •Основные усовершенствования в технологии катетеризации ла

- •2.3. Методы визуализации объемов желудочков и эхолокации потоков

- •2.4. Методы, основанные на измерении электропроводности тканей

- •2.5. Сопоставление методов измерения мок

- •Корреляция результатов определения мок методами термодилюции и эхосонографии

- •Факторы, влияющие на совпадение результатов измерения мок методами термодилюции и импедансометрии

- •(По данным бд churchill livingstone library of anesthesia, 1996)

- •3. Кровообращение и аэробный энергетический обмен

- •4. Материал и методы наших исследований

- •4.1. Клинический материал исследования

- •4.2. Методы и средства анестезии

- •4.3. Методика искусственного кровообращения

- •4.4. Методы исследования

- •4.4.1. Общеклинические методы исследования

- •4.4.2. Специальные методы исследования

- •4.4.2.1. Технические средства и технологии

- •4.4.2.2. Методы расчета производных показателей

- •4.5. Архивация, обработка и представление результатов

- •5. Результаты наших исследований методов мониторинга гемодинамики

- •5.1. Импедансометрический мониторинг

- •5.1.1. Технологичность метода

- •5.1.2. Клиническая характеристика метода

- •Анестезиологическая карта

- •Анестезиологическая карта

- •5.2. Катетеризация легочной артерии и метод термодилюции

- •5.2.1. Клиническая характеристика метода

- •5.2.2. Методические приемы и рекомендации

- •5.3. Результаты сопоставления методов

- •5.4. Возможные подходы к повышению точности импедансометрического мониторинга

- •5.4.1. Совершенствование алгоритма обработки реосигнала

- •5.4.2. Калибровка реографического мониторинга

- •6. Заключение

- •1. Гемодинамические эффекты препаратов и методик анестезии

- •1.1. Ингаляционные анестетики

- •Гемодинамические эффекты ингаляционных анестетиков

- •1.2. Неингаляционные гипнотики

- •Гемодинамические эффекты неингаляционных гипнотиков и их антагонистов

- •1.3. Неингаляционные анестетики и аналгетики

- •Гемодинамические эффекты неингаляционных анестетиков, аналгетиков и их антагонистов

- •1.4. Некоторые комбинации препаратов

- •1.5. Миорелаксанты

- •Гемодинамические эффекты миорелаксантов

- •1.6. Регионарные и комбинированные методики анестезии

- •1.7. Гемодинамические критерии выбора препаратов и методик

- •2. Интерпретация и коррекция гемодинамики во время анестезии

- •2.1. Развитие подходов и основные проблемы

- •2.2. Гемодинамический профиль операции и анестезии

- •Гемодинамические эффекты стимулов, воздействующих на больного в связи с операцией и анестезией

- •2.3. Коррекция гемодинамики во время операции и анестезии

- •Гемодинамические эффекты препаратов, используемых для снижения ад во время анестезии

- •3. Результаты наших исследований гемодинамики во время анестезии

- •3.1. Вводные замечания

- •3.2. Гемодинамический профиль анестезии и операции

- •3.2.1. Начальный этап анестезии

- •3.2.1.1. Индукция общей анестезии

- •Критерии отбора больных в исследуемую группу

- •3.2.1.1.1. Индукция внутривенной анестезии

- •Гемодинамическии эффект

- •3.2.1.1.2. Индукция комбинированной анестезии с ивл

- •Гемодинамический эффект сочетания

- •Гемодинамический эффект сочетания диазепама, фентанила и ардуана

- •3.2.1.2. Центральные регионарные блоки

- •3.2.1.2.1. Спинальная анестезия

- •3.2.1.2.2. Эпидуральная анестезия

- •3.3. Гемодинамика на этапе поддержания анестезии

- •3.3.1. Поддержание анестезии фентанилом в сочетании с ингаляцией закиси азота и паров фторотана

- •3.3.2. Поддержание анестезии фентанилом и аденозинтрифосфатом натрия в сочетании с ингаляцией закиси азота и паров фторотана

- •3.3.3. Поддержание анестезии аденозинтрифосфатом натрия в сочетании с ингаляцией закиси азота и паров фторотана

- •3.3.4. Течение спинальной анестезии маркаином в сочетании с седацией диазепамом

- •3.4. Клинические особенности аденозиновой аналгезии

- •3.5. Коррекция гемодинамики во время операции и анестезии

- •3.6. Трактовка гемодинамических инцидентов

- •3.7. Оценка энергетической эффективности кровообращения

- •3.8. Опиоидная детоксикация под общей анестезией

- •4. Заключение

- •Оптимизация гемодинамического мониторинга

- •2. Клиническая оценка и коррекция режима гемодинамики

- •Интерпретация динамических сдвигов си и иопсс

- •3. Возможные направления дальнейших исследований

- •4. Заключение

3.2.1.2. Центральные регионарные блоки

Отбор больных для данного раздела был основан на тех же критериях, которые были указаны ранее для индукции общей анестезии (3.2.1.1).

3.2.1.2.1. Спинальная анестезия

Спинальную анестезию выполняли главным образом для обезболивания аденомэктомий, геморроидэктомий и пластики стенок влагалища (суммарно 45 наблюдений). В зависимости от зоны вмешательства и анатомического удобства доступа (наличия явлений остеохондроза и пр.) спинальную пункцию производили на уровне от L1-L2 до L3-L4 в положении больного на боку. Использовались официнальные растворы — у 25 больных 2% раствор лидокаина в дозе 0,7-1 мг/кг и у 20 пациентов 0,5% раствор бупивакаина (маркаин) в дозе 0,15-0,2 мг/кг без каких-либо добавок. Немедленно после введения препарата в субарахноидальное пространство пациентов перемещали в горизонтальное положение на спине, не пользуясь "гравитационными" приемами для перераспределения анестетика. Гемодинамические показатели фиксировали в среднем через 5-7 минут после введения препарата; в случае, если к этому моменту отмечалась тенденция к артериальной гипотензии, данные фиксировались на фоне форсированной инфузии (кристаллоидный раствор струйно в периферическую вену). Случаев, когда для стабилизации гемодинамики оказалась бы необходима катехоламиновая поддержка, среди описанных ниже наблюдений не было.

Гемодинамика во время операции и анестезии

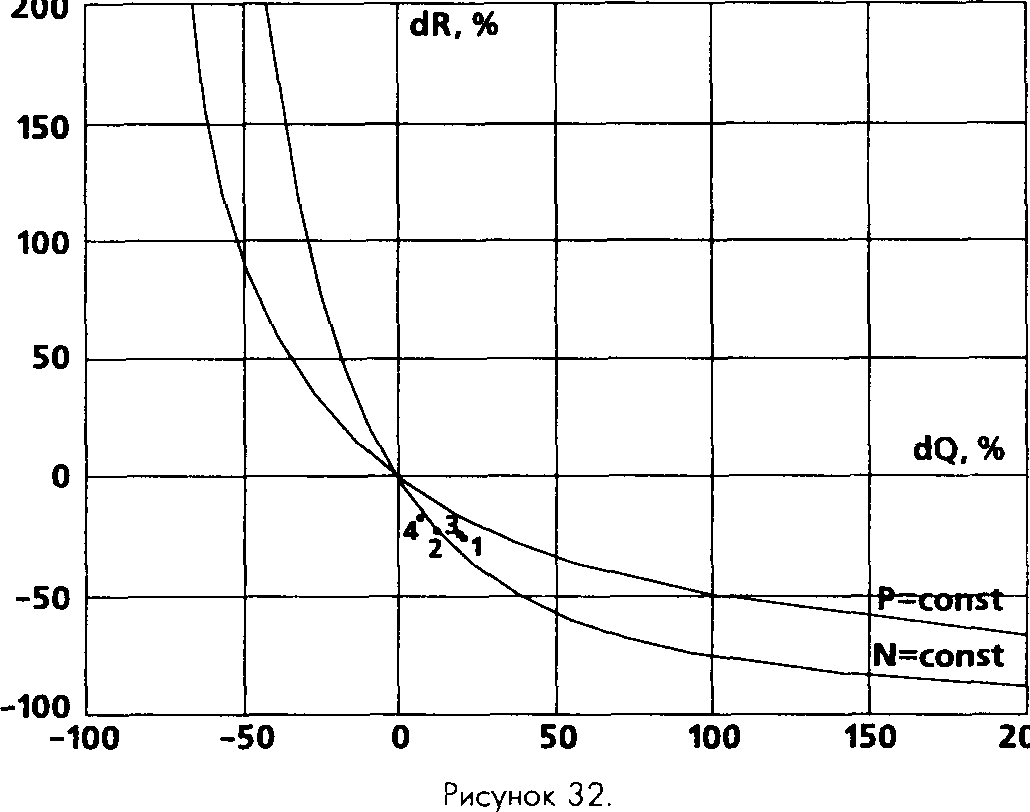

Гемодинамический эффект спинольной анестезии лидокаином характеризовался, как видно из табл. 50, резкими отличиями от картины индукции общей анестезии. По существу, динамика была прямо противоположной: достоверное и значительное — на 25% — падение системного сосудистого сопротивления сопровождалось столь же значимым подъемом производительности сердца (СИ увеличился в среднем на 20,1%), обеспечивавшимся исключительно за счет мобилизации хронотропного резерва при практически неизменном УОК. Отмечались также достоверные снижение САД и нарастание индекса мощности левого желудочка в среднем на 7,1% (точка1на графике — рис. 32).

Таблица 50

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ЛИДОКАИНОМ (N=25)

Показатель |

Исходное значение |

Итоговое значение |

P |

СИ, л•м-2•мин-1 |

3,31±0,18 |

3,96 ± 0,31 |

1 •10-5 |

ИОПСС, дин•с•см-5•м2 |

2189,2 ± 168,0 |

1669,9±180,7 |

4•10-6 |

САД, мм рт.ст. |

90,34 ± 4,15 |

82,20 ± 6,30 |

0,0007 |

ЧСС, мин-1 |

85,6 ± 5,1 |

103,3± 7,4 |

1•10-5 |

УИ, мл•м-2 |

38,77 ± 3,13 |

38,49 ± 3,71 |

0.8196 |

ИМЛЖ, Вт•м-2 |

0,65 ± 0,04 |

0,70 ± 0,07 |

0,0166 |

V 7 пациентов после оценки эффективности блока и фиксации начальной гемодинамической реакции была выполнена седация (0,1 5-0,2 мг/кг–1 диазепама внутривенно). Из табл. 51, где за исходную точку взяты данные до спинального блока, и графика на рис. 32 видно, что седация (точка 2) привела прежде всего к снижению выраженности компенсаторной гипердинамии кровообращения, что отразилось на производительности сердца (СИ снизился в среднем на 8,2%), артериальном давлении, индексе мощности ЛЖ (снизился в среднем на11,1%) и — в значительно меньшей степени — на ЧСС и периферическом сопротивлении (ИОПСС повысился в среднем на 2,7%).

Примерно аналогичной оказалась динамика основных показателей при спинальной анестезии маркаином. Табл. 52 демонстрирует первичный эффект методики: он выразился в достоверном падении ИОПСС в среднем на 24%, подъеме СИ в среднем на 19,6% и росте индекса мощности ЛЖ в среднем на 7,6% (точка 3 на графике — рис. 32). Значимо увеличилась ЧСС и лишь снижение ударного объема оказалось статистически недостоверным.

Таблица 51

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СЕДАЦИИ НА ФОНЕ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ЛИДОКАИНОМ (N=15)

Показатель |

Исходное значение |

Итоговое значение |

P |

СИ, л•м-2•мин-1 |

3,31±0,18 |

3,70 ± 0,33 |

0,0017 |

ИОПСС, дин•с•см-5•м2 |

2189,2 ± 168,0 |

1690,9 ± 217,9 |

1•10-5 |

САД, мм рт.ст. |

90,34 ± 4,15 |

77,61 ± 7,04 |

0,0002 |

ЧСС, мин-1 |

85,6 ± 5,1 |

99,9 ± 79,6 |

6•10-5 |

УИ, мл•м-2 |

38,77 ± 3,13 |

37,21 ± 4,08 |

0,4186 |

ИМЛЖ, Вт•м-2 |

0.66±0,04 |

0,63+0,08 |

0,2058 |

Таблица 52

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ МАРКАИНОМ (N = 20)

Показатель |

Исходное значение |

Итоговое значение |

P |

СИ, л•м-2•мин-1 |

3,31 ± 0,24 |

3,95 ± 0,36 |

5 •10-6 |

ИОПСС, дин•с•см-5•м2 |

2203,5 ± 223,7 |

1667,1 ± 218,0 |

6 •10-7 |

САД, мм рт.ст. |

90,68 ± 4,83 |

81,67 ± 6,40 |

7•10-5 |

ЧСС, мин-1 |

78,6 ± 5,8 |

97,7 ± 11,2 |

1 •Ю-6 |

УИ, мл•м-2 |

42.36 ± 4,84 |

40,98 ± 6,07 |

0,4819 |

ИМЛЖ, Вт•м-2 |

0,66 ± 0.05 |

0,71 ± 0,08 |

0,0231 |

Седация (0,15-0,2 м/кг диазепама внутривенно), выполненная после оценки эффективности блока у 10 пациентов, оказала в данном случае более выраженный гемодинамический эффект, чем на фоне действия лидокаина (табл. 53, где за исходный уровень взяты показатели до введения маркаина, и точка 4 на рис. 32). Производительность сердца упала в среднем на13,2%, ИМЛЖ — на 13,5%; более значимым оказалось и повышение тонуса периферических сосудов (ИОПСС увеличился в среднем на 7,4%). Достоверным по отношению к фоновому уровню оказалось здесь и падение разовой производительности сердца.

Таблица 53

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СЕДАЦИИ НА ФОНЕ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ МАРКАИНОМ (N=10)

Показатель |

Исходное значение |

Итоговое значение |

P |

СИ, л•м-2•мин-1 |

3,31±0,24 |

3,54 ± 0,37 |

0,1306 |

ИОПСС, дин•с•см-5•м2 |

2216,5+198.6 |

1842,4 ± 224,5 |

0,0102 |

САД, мм рт.ст. |

91,61 ± 5,02 |

80,88 ± 7,18 |

0,0051 |

ЧСС, мин-1 |

79,6 ± 5,9 |

98,0 ± 8,9 |

0,0005 |

УИ, мл•м-2 |

41,91 ± 4,05 |

36,37 ± 4,68 |

0,0284 |

ИМЛЖ, Вт•м-2 |

0,67 ± 0,07 |

0.63 ± 0,10 |

0,0821 |

Таким образом, полученные данные продемонстрировали коренное отличие гемодинамической картины центрального регионарного блока от эффектов индукции общей анестезии по любой из известных методик. Компенсаторное нарастание производительности сердца за счет мобилизации хронотропного резерва МОК, возникающее в ответ на вазодилатацию, может в значительной мере подавляться введением седативных доз гипнотика. Последний проявляет в этом случае те же отрицательные ино- и хронотропный эффекты, которые характерны для него в составе схем индукции общей анестезии. Однако в условиях регионарного блока такая динамика нередко потенцирует артериальную гипотензию.