- •От автора

- •Раздел 1. Экспериментальная психология памяти

- •Предисловие

- •Глава 1.

- •Из истории развития проблемы памяти

- •В общей и экспериментальной

- •Психологии1

- •Глава 2. Виды памяти.

- •Глава 3. Модели памяти Модели кратковременной памяти

- •Современные представления о микроструктуре преобразований информации в кратковременной памяти

- •Модели долговременной памяти

- •Глава 4. Механизмы памяти

- •Глава 5. Память и информация

- •Глава 6. Процессы памяти

- •Запоминание

- •Зависимость скорости запоминания от объема материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Зависимость скорости запоминания от осмысленности материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Позиционная зависимость продуктивности запоминания в кратковременной памяти (по данным Майзнера и Трессельта, 1970)

- •Воспроизведение и узнавание

- •Сохранение

- •Факторы, влияющие на сохранение материала в памяти

- •Влияние эмоций на сохранение в памяти

- •Сверхдолговременная память

- •Реминисценция

- •Глава 7.

- •Методологические и методические

- •Вопросы экспериментального

- •Исследования памяти

- •Глава 8. Экспериментальные методы исследования памяти

- •I. Методы исследования свойств различных видов памяти

- •1. Методы определения типов памяти

- •2. Методы исследования непроизвольной памяти

- •3. Методы исследования кратковременной памяти

- •II. Методы исследования процессов памяти

- •1. Методы исследования процессов запоминания

- •Методы исследования опосредствованного запоминания

- •2. Методы исследования процессов воспроизведения и узнавания

- •3. Методы исследования процесса сохранения

- •Задание 2 Измерение объема кратковременной памяти

- •Задание 4 Исследование слуховой кратковременной памяти

- •Задание 6 Исследование эффекта амнезии в кратковременной памяти

- •Задание 7 Исследование влияния побочной деятельности на удержание следов в кратковременной памяти

- •Задача 2

- •Задание 9 Исследование явления интерференции следов в кратковременной памяти

- •Задание 10 Исследование возможности хранения информации в слуховой перцептивной памяти

- •Задание 11 Исследование речевого перекодирования информации в кратковременной памяти

- •Задание 12 Исследование оперативной памяти

- •Задача 1

- •Задача 2 Исследование оперативной памяти методом ретроактивного торможения.

- •Задание 13 Измерение объема оперативной памяти

- •Задание 14 Исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 15 Исследование произвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 16 Исследование динамики процесса заучивания

- •Задание 17 Исследование влияния объема материала на продуктивность запоминания.

- •Задание 19 Исследование концентрированного и распределенного во времени обучения

- •Вторая серия

- •Третья серия

- •Задание 21 Сравнение процессов воспроизведения и узнавания

- •III опыт

- •Задание 22 Исследование сохранения материала методом заданного эталона

- •Задание 23 Исследование процесса сохранения материала в памяти

- •Задание 24 Исследование качественных изменений материала в процессе его сохранения в памяти

- •Задание 25 Память и кодирование информации

- •Задание 26 Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Задание 27 Память и избыточность сообщений

- •Задача 1. Память и вероятность появления стимулов

- •Задача 2. Непроизвольное запоминание и избыточность сообщений

- •Приложение 2 Словарь психологических терминов

- •Литература

- •Раздел 2 опознание и познание

- •Введение

- •Глава I. Место опознания в системе познавательных процессов

- •Глава II.

- •Зависимость характера ошибок, допускаемых испытуемыми, от условий эксперимента

- •Зависимость точности опознания от длительности интервала между заучиванием и опознанием

- •Зависимость точности решения опознавательных задач от их сложности при использовании темного и светлого послеэкспозиционного поля

- •2. Микроструктура процесса опознания

- •Эффективность идентификации одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Эффективность опознания одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Точность идентификации одномерных и многомерных слуховых сигналов

- •3. О координации функциональных систем, реализующих процесс опознания

- •Длительность процессов идентификации и опознания и их составляющих, с.

- •Длительность составляющих периода перцептивных действий при идентификации и опознании одномерных и многомерных стимулов.

- •4. О соотношении последовательных и параллельных компонентов в процессе опознания

- •Эффективность идентификации одномерных и многомерных зрительных стимулов.

- •Зависимость точности идентификации (%) слуховых сигналов от числа изменяющихся параметров

- •Эффективность опознания двумерных стимулов по признакам формы (ф) и цвета (ц)

- •Зависимость эффективности опознания стимулов от их мерности.

- •Зависимость точности опознания (%) параметров стимулов от их мерности

- •5. Микроструктура внимания в процессе опознания

- •Зависимость эффективности опознания по параметру размера от характера иррелевантных признаков (формы, цвета и ориентации стимулов).

- •Влияние формы на эффективность классификации по параметру цвета

- •Влияние цвета на эффективность классификации по параметру формы

- •6. О сохранении и интерференции следов в процессе опознания

- •Зависимость эффективности идентификации от мерности стимулов и длительности мси

- •7. Анализ влияния внешних факторов на процесс опознания

- •Зависимость эффективности опознания от характера опознавательного признака

- •Эффекты повторения при опознании одномерных стимулов

- •Зависимость времени реакции идентификации от вероятностей структуры ряда.

- •Зависимость точности идентификации от вероятностной структуры ряда

- •8. Анализ влияния внутренних факторов на процесс опознания

- •9. Опознание бисенсорных сигналов

- •Зависимость точности идентификации (%) разномодальных сигналов от последовательности их предъявления и длительности мси

- •Глава III.

- •Зависимость эффективности выполнения задачи поиска критических знаков от мерности алфавита

- •Зависимость эффективности обучения от мерности алфавита

- •2. Инженерно-психологические требования к построению кодовых алфавитов

- •Выбор модальности сигналов

- •Выбор вида алфавита

- •Зависимость эффективности идентификации звуковых сигналов от вида алфавита

- •Определение основания кода (длины алфавита)

- •Заключение

- •Указатель литературы

- •Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Абсолютные и относительные показатели ошибок воспроизведения для многомерных алфавитов

- •Информационный анализ экспериментальных данных

- •Зависимость объема кп, измеренного в символах, числом параметров и в двоичных единицах от мерности и вида алфавита

- •Выводы.

- •Литература

- •Методология ресурсного подхода: границы и возможности применения в психологии

- •Распределение ресурсов внимания при выполнении совмещенных действий

- •Результаты и обсуждение

- •Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по данным времени реакции для правильных ответов испытуемого в задаче зрительного поиска

- •Литература

- •Информационно-ресурсный подход в исследовании совмещенной деятельности

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Литература

- •Аттенционные и когнитивно-стилевые детерминанты эффективности совмещенной деятельности

- •Методы исследования

- •Обсуждение результатов

- •1. Совместное решение задач в условиях отсутствия мнемической нагрузки.

- •2. Совместное решение задач в условиях мнемической нагрузки.

- •Между показателями свойств внимания и эффективностью выполнения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач.

- •1. Совмещение задач в условиях отсутствия немической нагрузки.

- •2. Совмещение задач в условиях мнемической нагрузки (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Литература

- •О природе эффекта интерференции и индивидуальных особенностях его проявления

- •Обсуждение результатов Первая серия эксперимента

- •Вторая серия эксперимента

- •О природе интерференции в парадигме установки

- •Литература

- •К проблеме конфликтного кроссмодального взаимодействия

- •Литература

- •Раздел 3

- •Литература

- •Адаптационный синдром и профессиональная психодиагностика

- •Литература

- •Диагностика когнитивной готовности детей к процессу обучения Понятие готовности детей к школьному обучению

- •Первый этап — построение «психологического эталона» абитуриента

- •Второй этап — подбор методик психодиагностического исследования

- •Перечень методик исследования.

- •Третий этап — обработка результатов тестирования и формирование однородных классов

- •Литература

- •Методы исследования психических свойств, конституциональных особенностей и темпов физиологического развития детей и подростков.

- •Уровень развития психомоторных и познавательных свойств у детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста (X±б).

- •Литература

- •Указатель источников

- •Раздел 1 Экспериментальная психология памяти

- •Раздел 2 Опознание и познание

- •Раздел 3 Профессиональная и школьная психодиагностика

- •Содержание

- •Факультеты мпси

- •Мпси ждет вас! издательство

- •125130 Москва, ул. 3. И а. Космодемьянских,

- •Когнитивная и прикладная психология

- •113191, Г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.

- •394000, Г. Воронеж, а/я 179.

- •394000, Г. Воронеж, пр. Революции, 39. Список замеченных опечаток

- •1 В настоящей главе использованы материалы монографии п. И. Зинченко «Непроизвольное запоминание». — м., 1961; Москва-Воронеж, 1996.

Результаты и обсуждение

Обработка результатов осуществлялась посредством трехфакторного дисперсионного анализа, проведенного на основе значений времени реакции для правильных ответов в задаче зрительного поиска. Ошибочные ответы исключались из обработки. Средний процент ошибок для всех экспериментальных условий составил 4%. По результатам дисперсионного

490

анализа, представленным в таблице 1, было обнаружено, что все главные эффекты экспериментальных факторов имеют статически значимое влияние на значения времени реакции в задаче зрительного поиска.

Таблица 1

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по данным времени реакции для правильных ответов испытуемого в задаче зрительного поиска

Факторы

|

Степени свободы

|

Дисперсия

|

F — отношения

|

Испытуемые (И)

|

3

|

3486,8

|

16,58++

|

Значимость задачи слежения (З)

|

1

|

1710,4

|

25,15++

|

Сложность задачи поиска (С)

|

1

|

2578,4

|

36,82++

|

ИЧЗ

|

3

|

1686,1

|

8,53+

|

ИЧС

|

3

|

637,1

|

3,51+

|

СЧЗ

|

1

|

113,8

|

1,62

|

ИЧСЧЗ

|

3

|

395,7

|

0,93

|

Примечание: уровень значимости

+

|

— Р<0,05

|

++

|

— Р<0,005

|

Значимое влияние фактора «уровень допустимой ошибки в задаче слежения» на временные характеристики выполнения задачи зрительного поиска (F=25,15; р<0,005), на первый взгляд, хорошо согласуется с представлением о полном совпадении аттенционного состава выполняемых задач, поскольку смещение внимания испытуемого с задачи слежения на задачу зрительного поиска влечет и уменьшение временных показателей ее выполнения. Для обсуждаемого случая время двигательного ответа испытуемых уменьшалось в среднем на 320 мс (рис. 1). Наблюдаемые факты возникновения обменных отношений в показателях качества выполнения двух задач при варьировании стратегии распределения внимания между

491

ними получили широкое освещение в литературе и обычно интерпретируются как доказательство положения о единственности ресурсов внимания, распределяемых между совмещенными задачами.

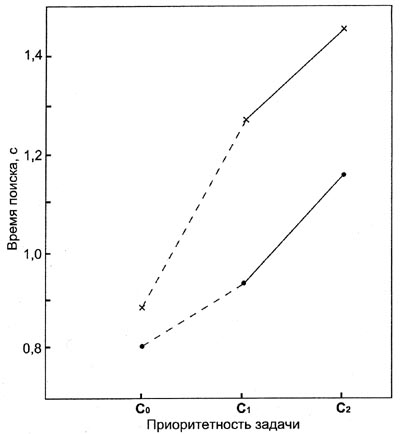

Рис. 1 Зависимость среднего времени зрительного поиска одной

(точка) и двух (крестик) целей от стратегии распределения

внимания между задачами.

Пунктирная линия связывает одиночное выполнение задачи

поиска в контрольных условиях С0 и ее совместное выполнение

с задачей слежения. С1 и С2 соответствуют низкой и высокой

приоритетности выполнения задачи.

Значимое влияние фактора «уровень сложности выполнения задачи зрительного поиска» на временные характеристики выполнения этой задачи (F=36,82;

492

р<0,005) содержательно означает, что эффективность использования внимания в двух вариантах задачи существенно различалась. Положение о том, что два варианта одной задачи различались именно по эффективности использования в них внимания, а не вследствие возможностей испытуемого по воспроизведению запомненной информации, подтверждается данными контрольного эксперимента, где зрительный поиск и идентификация целей осуществлялись на однородном фоне (все фоновые элементы были одинаковыми). Для этого случая не было обнаружено существенных различий во времени поиска и идентификации одной или двух целей. Вместе с тем обнаруженное отсутствие статистически значимого взаимодействия между уровнем внимания, уделяемого задаче зрительного поиска, и эффективностью использования ресурсов внимания в данной задаче можно считать основным результатом проведенного исследования. Итак, несмотря на то, что определенный объем внимания отвлекается от задачи слежения и переносится на задачу зрительного поиска, влияние повышения внимания к задаче зрительного поиска было одинаковым для двух вариантов задачи. Если исходить из следствий модели, предполагающей единственность ресурсов внимания, то следовало ожидать противоположного эффекта: одинаковое повышение уровня внимания, уделяемого двум вариантам задачи зрительного поиска, должно привести к относительно меньшему улучшению выполнения более сложного варианта задачи в сравнении с улучшением выполнения более простого варианта. Если же рассматривать полученный результат с позиций представления о множественности видов ресурсов внимания, обеспечивающих выполнение совмещенных задач, то возможна его следующая интерпретация. Усложнение одного из вариантов задачи зрительного поиска повлияло на этап в процессе переработки информации, специфичной только для этой задачи. На этом этапе, соответственно, изменилась и эффективность использования внимания. Вместе с тем, улучшение выполнения было выражено в равной мере как в легком, так и в более трудном вариантах рассматриваемой задачи. Это означает, что общее повышение уровня внимания

493

к задаче зрительного поиска улучшило обработку поступившей информации на этапах, в которых эффективность использования внимания осталась неизменной. Таким образом, исходя из полученных в исследовании результатов, можно предположить, что отвлечение внимания от задачи слежения и соразмерное его повышение в задаче зрительного поиска происходило на стадиях переработки информации в последней задаче, на которые не повлияло усложнение деятельности. Указанное обстоятельство можно рассматривать как доказательство положения о различии в аттенционном составе выполняемых задач.

Полученные в исследовании результаты позволяют с иных позиций подойти к одной из основных проблем, возникающих в прикладных исследованиях деятельности человека-оператора — определению степени его когнитивной нагрузки в различных режимах профессиональной деятельности. Как уже отмечалось, одним из наиболее распространенных подходов к количественной оценке уровня когнитивной нагрузки оператора является метод дополнительных задач. Однако, если основная деятельность и деятельность, направленная на решение дополнительной задачи, выступающая в качестве индикатора нагрузки, различаются по своему аттенционному составу, то использование этой задачи не позволит в полной мере оценить степень когнитивной нагрузки. Таким образом, одним из методических требований к использованию данного метода должна служить оценка аттенционного состава совмещенных задач и последующий выбор адекватного основному виду деятельности индикатора нагрузки.

В целом, проведенное исследование показало ограниченность концепции единого психофизиологического ресурса в объяснении данных об особенностях выполнения совмещенных задач. Альтернативная интерпретация полученных результатов состоит в том, что гипотетический психофизиологический ресурс неоднороден по своему составу и данный состав специфичен для каждой из одновременно выполняемых задач. Использованный в исследовании методический прием совместного варьирования в эксперименте уровнем внимания, уделяемого каждой из задач,

494

и эффективностью его использования в одной из задач позволяет на результативном уровне выполнения деятельности определить степень соответствия аттенционного состава совмещенных задач.