- •От автора

- •Раздел 1. Экспериментальная психология памяти

- •Предисловие

- •Глава 1.

- •Из истории развития проблемы памяти

- •В общей и экспериментальной

- •Психологии1

- •Глава 2. Виды памяти.

- •Глава 3. Модели памяти Модели кратковременной памяти

- •Современные представления о микроструктуре преобразований информации в кратковременной памяти

- •Модели долговременной памяти

- •Глава 4. Механизмы памяти

- •Глава 5. Память и информация

- •Глава 6. Процессы памяти

- •Запоминание

- •Зависимость скорости запоминания от объема материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Зависимость скорости запоминания от осмысленности материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Позиционная зависимость продуктивности запоминания в кратковременной памяти (по данным Майзнера и Трессельта, 1970)

- •Воспроизведение и узнавание

- •Сохранение

- •Факторы, влияющие на сохранение материала в памяти

- •Влияние эмоций на сохранение в памяти

- •Сверхдолговременная память

- •Реминисценция

- •Глава 7.

- •Методологические и методические

- •Вопросы экспериментального

- •Исследования памяти

- •Глава 8. Экспериментальные методы исследования памяти

- •I. Методы исследования свойств различных видов памяти

- •1. Методы определения типов памяти

- •2. Методы исследования непроизвольной памяти

- •3. Методы исследования кратковременной памяти

- •II. Методы исследования процессов памяти

- •1. Методы исследования процессов запоминания

- •Методы исследования опосредствованного запоминания

- •2. Методы исследования процессов воспроизведения и узнавания

- •3. Методы исследования процесса сохранения

- •Задание 2 Измерение объема кратковременной памяти

- •Задание 4 Исследование слуховой кратковременной памяти

- •Задание 6 Исследование эффекта амнезии в кратковременной памяти

- •Задание 7 Исследование влияния побочной деятельности на удержание следов в кратковременной памяти

- •Задача 2

- •Задание 9 Исследование явления интерференции следов в кратковременной памяти

- •Задание 10 Исследование возможности хранения информации в слуховой перцептивной памяти

- •Задание 11 Исследование речевого перекодирования информации в кратковременной памяти

- •Задание 12 Исследование оперативной памяти

- •Задача 1

- •Задача 2 Исследование оперативной памяти методом ретроактивного торможения.

- •Задание 13 Измерение объема оперативной памяти

- •Задание 14 Исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 15 Исследование произвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 16 Исследование динамики процесса заучивания

- •Задание 17 Исследование влияния объема материала на продуктивность запоминания.

- •Задание 19 Исследование концентрированного и распределенного во времени обучения

- •Вторая серия

- •Третья серия

- •Задание 21 Сравнение процессов воспроизведения и узнавания

- •III опыт

- •Задание 22 Исследование сохранения материала методом заданного эталона

- •Задание 23 Исследование процесса сохранения материала в памяти

- •Задание 24 Исследование качественных изменений материала в процессе его сохранения в памяти

- •Задание 25 Память и кодирование информации

- •Задание 26 Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Задание 27 Память и избыточность сообщений

- •Задача 1. Память и вероятность появления стимулов

- •Задача 2. Непроизвольное запоминание и избыточность сообщений

- •Приложение 2 Словарь психологических терминов

- •Литература

- •Раздел 2 опознание и познание

- •Введение

- •Глава I. Место опознания в системе познавательных процессов

- •Глава II.

- •Зависимость характера ошибок, допускаемых испытуемыми, от условий эксперимента

- •Зависимость точности опознания от длительности интервала между заучиванием и опознанием

- •Зависимость точности решения опознавательных задач от их сложности при использовании темного и светлого послеэкспозиционного поля

- •2. Микроструктура процесса опознания

- •Эффективность идентификации одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Эффективность опознания одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Точность идентификации одномерных и многомерных слуховых сигналов

- •3. О координации функциональных систем, реализующих процесс опознания

- •Длительность процессов идентификации и опознания и их составляющих, с.

- •Длительность составляющих периода перцептивных действий при идентификации и опознании одномерных и многомерных стимулов.

- •4. О соотношении последовательных и параллельных компонентов в процессе опознания

- •Эффективность идентификации одномерных и многомерных зрительных стимулов.

- •Зависимость точности идентификации (%) слуховых сигналов от числа изменяющихся параметров

- •Эффективность опознания двумерных стимулов по признакам формы (ф) и цвета (ц)

- •Зависимость эффективности опознания стимулов от их мерности.

- •Зависимость точности опознания (%) параметров стимулов от их мерности

- •5. Микроструктура внимания в процессе опознания

- •Зависимость эффективности опознания по параметру размера от характера иррелевантных признаков (формы, цвета и ориентации стимулов).

- •Влияние формы на эффективность классификации по параметру цвета

- •Влияние цвета на эффективность классификации по параметру формы

- •6. О сохранении и интерференции следов в процессе опознания

- •Зависимость эффективности идентификации от мерности стимулов и длительности мси

- •7. Анализ влияния внешних факторов на процесс опознания

- •Зависимость эффективности опознания от характера опознавательного признака

- •Эффекты повторения при опознании одномерных стимулов

- •Зависимость времени реакции идентификации от вероятностей структуры ряда.

- •Зависимость точности идентификации от вероятностной структуры ряда

- •8. Анализ влияния внутренних факторов на процесс опознания

- •9. Опознание бисенсорных сигналов

- •Зависимость точности идентификации (%) разномодальных сигналов от последовательности их предъявления и длительности мси

- •Глава III.

- •Зависимость эффективности выполнения задачи поиска критических знаков от мерности алфавита

- •Зависимость эффективности обучения от мерности алфавита

- •2. Инженерно-психологические требования к построению кодовых алфавитов

- •Выбор модальности сигналов

- •Выбор вида алфавита

- •Зависимость эффективности идентификации звуковых сигналов от вида алфавита

- •Определение основания кода (длины алфавита)

- •Заключение

- •Указатель литературы

- •Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Абсолютные и относительные показатели ошибок воспроизведения для многомерных алфавитов

- •Информационный анализ экспериментальных данных

- •Зависимость объема кп, измеренного в символах, числом параметров и в двоичных единицах от мерности и вида алфавита

- •Выводы.

- •Литература

- •Методология ресурсного подхода: границы и возможности применения в психологии

- •Распределение ресурсов внимания при выполнении совмещенных действий

- •Результаты и обсуждение

- •Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по данным времени реакции для правильных ответов испытуемого в задаче зрительного поиска

- •Литература

- •Информационно-ресурсный подход в исследовании совмещенной деятельности

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Литература

- •Аттенционные и когнитивно-стилевые детерминанты эффективности совмещенной деятельности

- •Методы исследования

- •Обсуждение результатов

- •1. Совместное решение задач в условиях отсутствия мнемической нагрузки.

- •2. Совместное решение задач в условиях мнемической нагрузки.

- •Между показателями свойств внимания и эффективностью выполнения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач.

- •1. Совмещение задач в условиях отсутствия немической нагрузки.

- •2. Совмещение задач в условиях мнемической нагрузки (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Литература

- •О природе эффекта интерференции и индивидуальных особенностях его проявления

- •Обсуждение результатов Первая серия эксперимента

- •Вторая серия эксперимента

- •О природе интерференции в парадигме установки

- •Литература

- •К проблеме конфликтного кроссмодального взаимодействия

- •Литература

- •Раздел 3

- •Литература

- •Адаптационный синдром и профессиональная психодиагностика

- •Литература

- •Диагностика когнитивной готовности детей к процессу обучения Понятие готовности детей к школьному обучению

- •Первый этап — построение «психологического эталона» абитуриента

- •Второй этап — подбор методик психодиагностического исследования

- •Перечень методик исследования.

- •Третий этап — обработка результатов тестирования и формирование однородных классов

- •Литература

- •Методы исследования психических свойств, конституциональных особенностей и темпов физиологического развития детей и подростков.

- •Уровень развития психомоторных и познавательных свойств у детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста (X±б).

- •Литература

- •Указатель источников

- •Раздел 1 Экспериментальная психология памяти

- •Раздел 2 Опознание и познание

- •Раздел 3 Профессиональная и школьная психодиагностика

- •Содержание

- •Факультеты мпси

- •Мпси ждет вас! издательство

- •125130 Москва, ул. 3. И а. Космодемьянских,

- •Когнитивная и прикладная психология

- •113191, Г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.

- •394000, Г. Воронеж, а/я 179.

- •394000, Г. Воронеж, пр. Революции, 39. Список замеченных опечаток

- •1 В настоящей главе использованы материалы монографии п. И. Зинченко «Непроизвольное запоминание». — м., 1961; Москва-Воронеж, 1996.

Зависимость точности идентификации (%) разномодальных сигналов от последовательности их предъявления и длительности мси

МСИ, мс

|

Зрительный — слуховой

|

Слуховой — зрительный

|

0

|

91,5

|

|

40

|

96,0

|

91,5

|

100

|

96,5

|

93,0

|

300

|

96,5

|

96,0

|

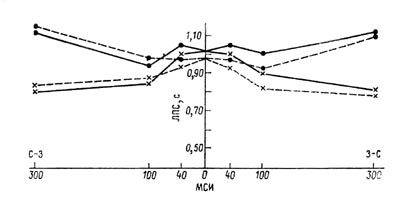

Рассматривая динамику значений ЛПР испытуемых с изменением длительности МСИ, необходимо отметить следующее: ЛПР возрастает с увеличением длительности МСИ до 300 мс (рис. 33). Однако это можно отнести за счет включенности длительности МСИ в состав ЛПР. Для проверки этого предположения мы вычли величины МСИ из значений ЛПР.

В результате оказалось, что с увеличением МСИ время реакции испытуемых сокращается. Так, при МСИ=300 мс ЛПР испытуемых в среднем на 200 мс меньше, чем при МСИ=0. Эти данные позволяют предположить, что во время МСИ осуществляется обработка сигнала, поступившего на вход анализатора (зрительного или слухового). Одновременно система обработки информации функционирует в режиме активного ожидания поступления второго сигнала. Таким образом, в случае заданного инструкцией, т. е. известного испытуемому, временного режима предъявления разномодальных сигналов возможны одновременная

417

обработка предъявленного сигнала, ожидание и обнаружение нового сигнала.

Рис. 33. Зависимость ЛПР испытуемых от длительности МСИ

и порядка предъявления стимулов.

Положительная идентификация — сплошная линия, отрицательная —

штриховая. Крестиками обозначен случай, когда из значения ЛПР вычтена

соответствующая величина МСИ.

Данные по степени уверенности испытуемых тесно коррелируют с показателями точности идентификации: высокая оценка степени уверенности испытуемых в правильности своих ответов подтверждается высокими объективными показателями точности выполнения операции идентификации разномодальных сигналов.

Информационный анализ показал, что при выполнении испытуемыми операции идентификации разномодальных сигналов количество переданной информации составляет в среднем 2,99 дв. ед., скорость переработки информации равняется 2,96 дв. ед./с.

На основании проведенного анализа результатов исследования можно сделать следующие выводы:

1. Установлена высокая эффективность идентификации разномодальных сигналов.

2. Все временные режимы предъявления зрительных и слуховых сигналов обеспечивают равновысокую эффективность идентификации.

3. Полученные данные позволяют высказать гипотезу о возможности параллельной обработки разномодальных сигналов на входе анализаторных систем. Если бы имела место последовательная обработка зрительной и слуховой информации, то точность

418

идентификации была бы существенно ниже в условиях одновременного предъявления разномодальных стимулов, что связано с ограниченностью времени хранения информации в перцептивной памяти. Кроме того, следовало бы ожидать более резкого возрастания ЛПР идентификации при МСИ=0 по сравнению с данными, полученными при последовательном предъявлении сигналов.

В пользу справедливости гипотезы о параллельной обработке разномодальных сигналов свидетельствует и сравнительный анализ данных о времени реакции опознания и идентификации этих сигналов. Если обработка бимодальной информации осуществляется последовательно, то ЛПР идентификации должен представлять собой сумму времени на обработку зрительного и слухового сигнала и времени сличения сигналов в паре, т. е. ЛПР идентификации должен превышать сумму ЛПР опознания зрительного и слухового сигналов. Экспериментальные данные противоречат этому допущению: ЛПР идентификации в условиях одновременного предъявления разномодальных сигналов составляет 0,99 с, ЛПР опознания зрительных сигналов — 0,76 и слуховых — 0,60 c (для случая равновероятного предъявления разномодальных сигналов).

Как указывалось выше, во II опыте идентификация пар разномодальных сигналов осуществлялась в условиях варьирования в случайной последовательности длительности МСИ. Анализ данных по точности идентификации показал, что она не зависит от длительности МСИ и последовательности сигналов.

Не обнаружено влияния фактора временной неопределенности на точность идентификации разномодальных сигналов: точность идентификации (в опыте I) составила 94%, в условиях же временной неопределенности (в опыте II) — 94,5%. ЛПР испытуемых в данном опыте несколько меньше, чем в предыдущем (0,91 с против 1,01, различия значимы на 5%-ном уровне). Дисперсия значений ЛПР испытуемых в условиях временной неопределенности также невелика (σ=0,33 с). В опыте II отмечается высокая оценка степени уверенности испытуемых в правильности своих ответов (4,81).

419

Таким образом, сравнительный анализ данных, полученных в опытах I и II, свидетельствует о том, что введение фактора временной неопределенности не приводит к снижению эффективности идентификации разномодальных сигналов.

Результаты выполненного исследования позволяют сделать ряд выводов о способах обработки бимодальной информации.

1. При исследовании процесса опознания разно-модальных сигналов не выявлены дополнительные затраты времени на переключение внимания, связанное со сменой модальности предъявляемых сигналов.

2. Анализ динамики значений ЛПР опознания зрительных и слуховых сигналов в зависимости от модальности предшествующего сигнала подтвердил справедливость гипотезы перцептивной преднастройки в условиях обработки бимодальной информации. В соответствия с данной гипотезой наличие остаточного возбуждения в том или ином перцептивном канале облегчает прием и переработку информации в данном канале.

3. Экспериментальные данные не подтверждают доминирования одного из сенсорных каналов над другим даже в условиях варьирования в широких пределах соотношения вероятностей предъявления зрительных и слуховых сигналов. В связи с этим можно предположить, что доминирование одного из сенсорных каналов в условиях обработки бимодальной информации, очевидно, является следствием стратегии внимания, определяемой задачами субъекта, инструкцией, установкой и т. п.

4. Полученные данные свидетельствуют о возможности предъявления информации по двум каналам — зрительному и слуховому — без снижения эффективности опознания сигналов по сравнению с условиями мономодального предъявления.

5. Показана высокая эффективность идентификации бимодальных сигналов при различных временных режимах их предъявления.

6. Введение фактора временной неопределенности предъявления сигналов не приводит к снижению эффективности идентификации разномодальных сигналов.

420

7. Результаты исследования позволяют высказать гипотезу о гибкости структуры процесса обработки бимодальной информации. В структуру этого процесса могут входить как последовательные, так и параллельные компоненты обработки информации, их соотношение может быть различным, оно определяется временной организацией сигналов. Так, высокая эффективность выполнения операции идентификации в условиях одновременного предъявления разномодальных сигналов определяется их параллельной обработкой. Успешность решения задачи идентификации в условиях последовательного предъявления сигналов определяется тем, что одновременно с обработкой первого сигнала осуществляется обнаружение второго сигнала, анализ которого начинает протекать параллельно с обработкой предыдущего, если она еще не закончена. Таким образом, в случае последовательного предъявления сигналов возможны одновременная обработка предъявленного сигнала и ожидание и обнаружение нового сигнала. Эти данные указывают на то, что обработка бимодальной информации на уровнях внимания и предвнимания, по терминологии У. Нейссера, может осуществляться параллельно и с высокой эффективностью

8. Результаты выполненного исследования свидетельствуют о высокой эффективности переключения и распределения внимания на сенсорно-перцептивном уровне в условиях обработки бимодальной информации и о возможности достижения в связи с этим высокой успешности решения задач опознания и идентификации разномодальных (зрительных и слуховых) сигналов.

421