- •От автора

- •Раздел 1. Экспериментальная психология памяти

- •Предисловие

- •Глава 1.

- •Из истории развития проблемы памяти

- •В общей и экспериментальной

- •Психологии1

- •Глава 2. Виды памяти.

- •Глава 3. Модели памяти Модели кратковременной памяти

- •Современные представления о микроструктуре преобразований информации в кратковременной памяти

- •Модели долговременной памяти

- •Глава 4. Механизмы памяти

- •Глава 5. Память и информация

- •Глава 6. Процессы памяти

- •Запоминание

- •Зависимость скорости запоминания от объема материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Зависимость скорости запоминания от осмысленности материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Позиционная зависимость продуктивности запоминания в кратковременной памяти (по данным Майзнера и Трессельта, 1970)

- •Воспроизведение и узнавание

- •Сохранение

- •Факторы, влияющие на сохранение материала в памяти

- •Влияние эмоций на сохранение в памяти

- •Сверхдолговременная память

- •Реминисценция

- •Глава 7.

- •Методологические и методические

- •Вопросы экспериментального

- •Исследования памяти

- •Глава 8. Экспериментальные методы исследования памяти

- •I. Методы исследования свойств различных видов памяти

- •1. Методы определения типов памяти

- •2. Методы исследования непроизвольной памяти

- •3. Методы исследования кратковременной памяти

- •II. Методы исследования процессов памяти

- •1. Методы исследования процессов запоминания

- •Методы исследования опосредствованного запоминания

- •2. Методы исследования процессов воспроизведения и узнавания

- •3. Методы исследования процесса сохранения

- •Задание 2 Измерение объема кратковременной памяти

- •Задание 4 Исследование слуховой кратковременной памяти

- •Задание 6 Исследование эффекта амнезии в кратковременной памяти

- •Задание 7 Исследование влияния побочной деятельности на удержание следов в кратковременной памяти

- •Задача 2

- •Задание 9 Исследование явления интерференции следов в кратковременной памяти

- •Задание 10 Исследование возможности хранения информации в слуховой перцептивной памяти

- •Задание 11 Исследование речевого перекодирования информации в кратковременной памяти

- •Задание 12 Исследование оперативной памяти

- •Задача 1

- •Задача 2 Исследование оперативной памяти методом ретроактивного торможения.

- •Задание 13 Измерение объема оперативной памяти

- •Задание 14 Исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 15 Исследование произвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 16 Исследование динамики процесса заучивания

- •Задание 17 Исследование влияния объема материала на продуктивность запоминания.

- •Задание 19 Исследование концентрированного и распределенного во времени обучения

- •Вторая серия

- •Третья серия

- •Задание 21 Сравнение процессов воспроизведения и узнавания

- •III опыт

- •Задание 22 Исследование сохранения материала методом заданного эталона

- •Задание 23 Исследование процесса сохранения материала в памяти

- •Задание 24 Исследование качественных изменений материала в процессе его сохранения в памяти

- •Задание 25 Память и кодирование информации

- •Задание 26 Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Задание 27 Память и избыточность сообщений

- •Задача 1. Память и вероятность появления стимулов

- •Задача 2. Непроизвольное запоминание и избыточность сообщений

- •Приложение 2 Словарь психологических терминов

- •Литература

- •Раздел 2 опознание и познание

- •Введение

- •Глава I. Место опознания в системе познавательных процессов

- •Глава II.

- •Зависимость характера ошибок, допускаемых испытуемыми, от условий эксперимента

- •Зависимость точности опознания от длительности интервала между заучиванием и опознанием

- •Зависимость точности решения опознавательных задач от их сложности при использовании темного и светлого послеэкспозиционного поля

- •2. Микроструктура процесса опознания

- •Эффективность идентификации одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Эффективность опознания одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Точность идентификации одномерных и многомерных слуховых сигналов

- •3. О координации функциональных систем, реализующих процесс опознания

- •Длительность процессов идентификации и опознания и их составляющих, с.

- •Длительность составляющих периода перцептивных действий при идентификации и опознании одномерных и многомерных стимулов.

- •4. О соотношении последовательных и параллельных компонентов в процессе опознания

- •Эффективность идентификации одномерных и многомерных зрительных стимулов.

- •Зависимость точности идентификации (%) слуховых сигналов от числа изменяющихся параметров

- •Эффективность опознания двумерных стимулов по признакам формы (ф) и цвета (ц)

- •Зависимость эффективности опознания стимулов от их мерности.

- •Зависимость точности опознания (%) параметров стимулов от их мерности

- •5. Микроструктура внимания в процессе опознания

- •Зависимость эффективности опознания по параметру размера от характера иррелевантных признаков (формы, цвета и ориентации стимулов).

- •Влияние формы на эффективность классификации по параметру цвета

- •Влияние цвета на эффективность классификации по параметру формы

- •6. О сохранении и интерференции следов в процессе опознания

- •Зависимость эффективности идентификации от мерности стимулов и длительности мси

- •7. Анализ влияния внешних факторов на процесс опознания

- •Зависимость эффективности опознания от характера опознавательного признака

- •Эффекты повторения при опознании одномерных стимулов

- •Зависимость времени реакции идентификации от вероятностей структуры ряда.

- •Зависимость точности идентификации от вероятностной структуры ряда

- •8. Анализ влияния внутренних факторов на процесс опознания

- •9. Опознание бисенсорных сигналов

- •Зависимость точности идентификации (%) разномодальных сигналов от последовательности их предъявления и длительности мси

- •Глава III.

- •Зависимость эффективности выполнения задачи поиска критических знаков от мерности алфавита

- •Зависимость эффективности обучения от мерности алфавита

- •2. Инженерно-психологические требования к построению кодовых алфавитов

- •Выбор модальности сигналов

- •Выбор вида алфавита

- •Зависимость эффективности идентификации звуковых сигналов от вида алфавита

- •Определение основания кода (длины алфавита)

- •Заключение

- •Указатель литературы

- •Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Абсолютные и относительные показатели ошибок воспроизведения для многомерных алфавитов

- •Информационный анализ экспериментальных данных

- •Зависимость объема кп, измеренного в символах, числом параметров и в двоичных единицах от мерности и вида алфавита

- •Выводы.

- •Литература

- •Методология ресурсного подхода: границы и возможности применения в психологии

- •Распределение ресурсов внимания при выполнении совмещенных действий

- •Результаты и обсуждение

- •Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по данным времени реакции для правильных ответов испытуемого в задаче зрительного поиска

- •Литература

- •Информационно-ресурсный подход в исследовании совмещенной деятельности

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Литература

- •Аттенционные и когнитивно-стилевые детерминанты эффективности совмещенной деятельности

- •Методы исследования

- •Обсуждение результатов

- •1. Совместное решение задач в условиях отсутствия мнемической нагрузки.

- •2. Совместное решение задач в условиях мнемической нагрузки.

- •Между показателями свойств внимания и эффективностью выполнения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач.

- •1. Совмещение задач в условиях отсутствия немической нагрузки.

- •2. Совмещение задач в условиях мнемической нагрузки (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Литература

- •О природе эффекта интерференции и индивидуальных особенностях его проявления

- •Обсуждение результатов Первая серия эксперимента

- •Вторая серия эксперимента

- •О природе интерференции в парадигме установки

- •Литература

- •К проблеме конфликтного кроссмодального взаимодействия

- •Литература

- •Раздел 3

- •Литература

- •Адаптационный синдром и профессиональная психодиагностика

- •Литература

- •Диагностика когнитивной готовности детей к процессу обучения Понятие готовности детей к школьному обучению

- •Первый этап — построение «психологического эталона» абитуриента

- •Второй этап — подбор методик психодиагностического исследования

- •Перечень методик исследования.

- •Третий этап — обработка результатов тестирования и формирование однородных классов

- •Литература

- •Методы исследования психических свойств, конституциональных особенностей и темпов физиологического развития детей и подростков.

- •Уровень развития психомоторных и познавательных свойств у детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста (X±б).

- •Литература

- •Указатель источников

- •Раздел 1 Экспериментальная психология памяти

- •Раздел 2 Опознание и познание

- •Раздел 3 Профессиональная и школьная психодиагностика

- •Содержание

- •Факультеты мпси

- •Мпси ждет вас! издательство

- •125130 Москва, ул. 3. И а. Космодемьянских,

- •Когнитивная и прикладная психология

- •113191, Г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.

- •394000, Г. Воронеж, а/я 179.

- •394000, Г. Воронеж, пр. Революции, 39. Список замеченных опечаток

- •1 В настоящей главе использованы материалы монографии п. И. Зинченко «Непроизвольное запоминание». — м., 1961; Москва-Воронеж, 1996.

Модели долговременной памяти

В последние несколько десятилетий было создано немало всевозможных описаний организации долговременной памяти. Мысль о необходимости различать в структуре долговременной памяти два вида хранилищ выдвинул Е. Тульвинг (1972). Эти два вида хранилищ соответствуют делению памяти на семантическую и эпизодическую. В семантической памяти содержится вся информация, необходимая для того, чтобы пользоваться речью (слова, их символические репрезентации, правила манипуляции с ними). Эта память содержит все известные человеку факты как таковые, т. е. безотносительно к месту и времени их приобретения. В эпизодической памяти, наоборот, сведения и события «привязаны» применительно к времени и/или месту их получения. Информация, находящаяся в семантической и эпизодической памяти, в различной мере подвержена забыванию: в большей мере — находящаяся в эпизодической памяти, в меньшей мере — в семантической. Таким образом, автор исходит из предположения о множественности копий в памяти одного и того же факта (события), находящихся, однако, в разных хранилищах и имеющих свои законы забывания.

Гипотеза Е. Тульвинга не имеет целью дать описания упорядочения информации в каждом из хранилищ. Эту задачу пытаются решить, создавая модели семантической памяти. Их можно классифицировать на три категории: сетевые, теоретико-множественные и основанные на семантических признаках.

Сетевые модели описывают долговременную память как обширную сеть связанных между собой понятий, которая обладает максимальной упорядоченностью и компактностью. Подчеркивается концептуальный характер ассоциативных связей, в отличие от ассоциативной психологии (например, ель есть дерево).

В теоретико-множественных моделях предполагается, что в долговременной памяти представлены

59

определенные множества, наборы информации, соответствующие тому или иному семантическому классу. Эти множества могут рассматриваться как самостоятельные локальные хранилища видов информации, выделенные на основе семантических признаков. Причем одна и та же информация может содержаться во многих хранилищах, что составляет основу для ее извлечения из памяти по самым различным основаниям.

В модели, основанной на семантических признаках, постулируется, что информация в долговременной памяти представлена перечнем признаков, составляющих ряд от наиболее до наименее существенных, называемых, соответственно, определительными или характерными признаками. Совпадением или отличием определительных и характерных признаков детерминируется степень близости понятий в субъективном пространстве памяти.

Модели семантической долговременной памяти игнорируют факты невербального представления информации в памяти. Этот факт компенсируют теории двойственного и множественного кодирования А. Пайвио и М. Познера.

А. Пайвио (1971) исходит из разделения познавательных процессов на вербальные и невербальные, которым соответствуют две различные системы памяти. В ходе решения субъектом различных мнемических задач системы действуют совместно и могут в неодинаковой мере определять успешность запоминания. Две системы памяти участвуют в запоминании различного рода стимулов в соотношении:

Характер стимула

|

Используемая система памяти

|

|

образная

|

вербальная

|

|

Изображение

|

+ + +

|

+ +

|

Конкретное слово

|

+

|

+ + +

|

Абстрактное слово

|

–

|

+ + +

|

Вербальные механизмы играют некоторую роль в запоминании зрительного материала. Однако основные закономерности этого процесса определяются специфическими невербальными механизмами, которые способны самостоятельно обеспечить высокую

60

эффективность запоминания. Роль таких невербальных механизмов, по-видимому, возрастает с увеличением сложности и естественности запоминаемого материала.

В ряде исследований поиски верхнего предела зрительной долговременной памяти не увенчались успехом. Для объяснения способности к запоминанию больших объемов зрительной информации Д. Грин и А. Пуроит (1976) предложили следующую гипотезу: каждый параметр изображения можно представить в виде точки в многомерном пространстве перцептивных категорий. Чем сложнее материал, тем по большему количеству признаков будут различаться два изображения, тем больше расстояние между ними в многомерном пространстве, тем легче их различить и опознать.

М. Познер (1978) предлагает модель долговременной памяти, в которой постулируется существование трех уровней мнемических структур. Это уровень следов, копирующих физические свойства стимуляции в модальностно-специфической форме, уровень понятийных структур, в которых отображается прижизненный опыт субъекта, и уровень глобальных когнитивных систем в виде семантических сетей и субъективных пространств, необходимых для отражения окружающей действительности с требуемой степенью полноты.

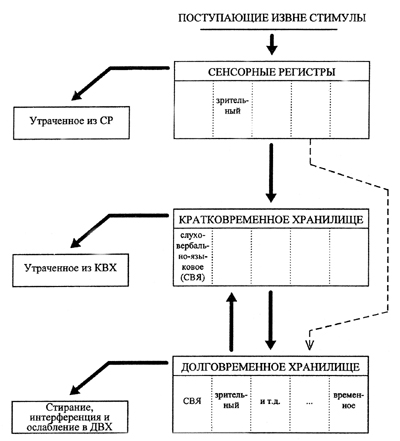

Перечисленные виды моделей обладают разным уровнем обобщенности. Сетевые модели позволяют объяснить более разнообразный круг данных, относящихся как к семантической, так и к эпизодической памяти. Теоретико-множественные модели и модели, основанные на семантических признаках, относятся исключительно к семантической памяти. Наконец, структурные модели описывают организацию памяти в первую очередь с точки зрения наличия в ней структурных компонентов-хранилищ. Наиболее разработанная структурная модель долговременной памяти предложена Р. Аткинсоном (1980). Структурные компоненты системы памяти Аткинсона:

• перцептивное хранилище с временем хранения информации до 1 с;

61

Рис. 4. Схема памяти Р. Аткинсона.

• кратковременная память с временем хранения до 30 с;

• долговременная память с практически неограниченным временем хранения (рис. 4).

В модели памяти Р. Аткинсона наиболее полно представлена динамическая иерархическая организация всей системы памяти, в том числе процессов управления потоками информации. Автор рассматривает следующие регуляторные процессы, т. е. процессы, используемые для регулирования потока информации: кодирование, внимание к стимулу, распознавание, поиск в памяти, повторение. Информация, поступающая

62

в память — объект непрерывного процесса организации, соотнесения и интеграции с другой информацией, она преобразуется в различные типы внутренних кодов. При этом используемые в системе памяти процедуры кодирования, операции повторения, стратегии поиска существенно отличаются друг от друга для различных, даже внешне похожих задач. По Р. Аткинсону, готовность памяти, т. е. способность своевременно актуализировать мнемические следы и воспроизводить необходимую информацию, обеспечивается тем, что одно и то же событие или знание может быть представлено более чем в одной структуре памяти и посредством различного рода кодов (перцептивных, семантических и др.), что повышает вероятность извлечения события или знания. Информация, содержащаяся в кратковременной памяти, непосредственно доступна для воспроизведения. Возможность использования информации из долговременной памяти определяется эффективностью процессов поиска и извлечения. Алгоритмы поиска чувствительны к изменениям в содержании долговременной памяти, так что удержание новой информации может оказывать влияние на доступность старой. Информация, уже находящаяся в системе памяти, создает определенные ожидания относительно поступающей информации, что облегчает актуализацию мнемических следов.

Деление памяти на кратковременную и долговременную не является общепринятым. С точки зрения некоторых авторов (А. Мелтон, 1963), память есть единый процесс, который представляется различным при исследовании его с помощью различных экспериментальных приемов. В. Викелгрен (1975) систематизировал накопленные в психологических исследованиях факты о различиях характеристик памяти при кратковременном и долговременном хранении и пришел к выводу, что из 20 групп фактов лишь три могут служить для выделения кратковременной памяти как особой структурной единицы. Это форма кривой забывания, особенности интерференции при кратковременном и долговременном хранении и корсаковский синдром. Однако и эти факты автор объясняет исходя из гипотезы единой памяти. В частности, различные

63

участки кривой забывания описываются одним и тем же уравнением, а корсаковский синдром можно объяснить нарушением семантической обработки информации, необходимой для ее достаточно дифференцированного, а следовательно, и воспроизводимого представления.

Тем не менее, по мнению Р. Аткинсона, существует достаточно фактов, подтверждающих конструктивность и полезность различения кратковременного и долговременного хранилищ. Аткинсон полагает, что любая однопроцессная система, претендующая на объяснение той массы данных, которой мы располагаем в настоящее время, оказывается настолько сложной, что нельзя говорить об одном процессе.

Одной из альтернатив структурных моделей памяти является теория «уровней переработки информации» (М. Познер, 1969). То, что в теории двойственной памяти рассматривается как структурные компоненты системы памяти, в теории уровней переработки интерпретируется как процессы. Одно из важных преимуществ такого подхода состоит в том, что он допускает возможность различных способов кодирования информации как в долговременной, так и в кратковременной памяти. Таким образом, деление памяти на кратковременную и долговременную по меньшей мере полезно. Это деление может постулировать два хранилища информации — кратковременное и долговременное, — но оно допускает и предположение о двух уровнях переработки информации или каких-либо других двойственных процессах или механизмах.

64