- •От автора

- •Раздел 1. Экспериментальная психология памяти

- •Предисловие

- •Глава 1.

- •Из истории развития проблемы памяти

- •В общей и экспериментальной

- •Психологии1

- •Глава 2. Виды памяти.

- •Глава 3. Модели памяти Модели кратковременной памяти

- •Современные представления о микроструктуре преобразований информации в кратковременной памяти

- •Модели долговременной памяти

- •Глава 4. Механизмы памяти

- •Глава 5. Память и информация

- •Глава 6. Процессы памяти

- •Запоминание

- •Зависимость скорости запоминания от объема материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Зависимость скорости запоминания от осмысленности материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Позиционная зависимость продуктивности запоминания в кратковременной памяти (по данным Майзнера и Трессельта, 1970)

- •Воспроизведение и узнавание

- •Сохранение

- •Факторы, влияющие на сохранение материала в памяти

- •Влияние эмоций на сохранение в памяти

- •Сверхдолговременная память

- •Реминисценция

- •Глава 7.

- •Методологические и методические

- •Вопросы экспериментального

- •Исследования памяти

- •Глава 8. Экспериментальные методы исследования памяти

- •I. Методы исследования свойств различных видов памяти

- •1. Методы определения типов памяти

- •2. Методы исследования непроизвольной памяти

- •3. Методы исследования кратковременной памяти

- •II. Методы исследования процессов памяти

- •1. Методы исследования процессов запоминания

- •Методы исследования опосредствованного запоминания

- •2. Методы исследования процессов воспроизведения и узнавания

- •3. Методы исследования процесса сохранения

- •Задание 2 Измерение объема кратковременной памяти

- •Задание 4 Исследование слуховой кратковременной памяти

- •Задание 6 Исследование эффекта амнезии в кратковременной памяти

- •Задание 7 Исследование влияния побочной деятельности на удержание следов в кратковременной памяти

- •Задача 2

- •Задание 9 Исследование явления интерференции следов в кратковременной памяти

- •Задание 10 Исследование возможности хранения информации в слуховой перцептивной памяти

- •Задание 11 Исследование речевого перекодирования информации в кратковременной памяти

- •Задание 12 Исследование оперативной памяти

- •Задача 1

- •Задача 2 Исследование оперативной памяти методом ретроактивного торможения.

- •Задание 13 Измерение объема оперативной памяти

- •Задание 14 Исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 15 Исследование произвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 16 Исследование динамики процесса заучивания

- •Задание 17 Исследование влияния объема материала на продуктивность запоминания.

- •Задание 19 Исследование концентрированного и распределенного во времени обучения

- •Вторая серия

- •Третья серия

- •Задание 21 Сравнение процессов воспроизведения и узнавания

- •III опыт

- •Задание 22 Исследование сохранения материала методом заданного эталона

- •Задание 23 Исследование процесса сохранения материала в памяти

- •Задание 24 Исследование качественных изменений материала в процессе его сохранения в памяти

- •Задание 25 Память и кодирование информации

- •Задание 26 Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Задание 27 Память и избыточность сообщений

- •Задача 1. Память и вероятность появления стимулов

- •Задача 2. Непроизвольное запоминание и избыточность сообщений

- •Приложение 2 Словарь психологических терминов

- •Литература

- •Раздел 2 опознание и познание

- •Введение

- •Глава I. Место опознания в системе познавательных процессов

- •Глава II.

- •Зависимость характера ошибок, допускаемых испытуемыми, от условий эксперимента

- •Зависимость точности опознания от длительности интервала между заучиванием и опознанием

- •Зависимость точности решения опознавательных задач от их сложности при использовании темного и светлого послеэкспозиционного поля

- •2. Микроструктура процесса опознания

- •Эффективность идентификации одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Эффективность опознания одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Точность идентификации одномерных и многомерных слуховых сигналов

- •3. О координации функциональных систем, реализующих процесс опознания

- •Длительность процессов идентификации и опознания и их составляющих, с.

- •Длительность составляющих периода перцептивных действий при идентификации и опознании одномерных и многомерных стимулов.

- •4. О соотношении последовательных и параллельных компонентов в процессе опознания

- •Эффективность идентификации одномерных и многомерных зрительных стимулов.

- •Зависимость точности идентификации (%) слуховых сигналов от числа изменяющихся параметров

- •Эффективность опознания двумерных стимулов по признакам формы (ф) и цвета (ц)

- •Зависимость эффективности опознания стимулов от их мерности.

- •Зависимость точности опознания (%) параметров стимулов от их мерности

- •5. Микроструктура внимания в процессе опознания

- •Зависимость эффективности опознания по параметру размера от характера иррелевантных признаков (формы, цвета и ориентации стимулов).

- •Влияние формы на эффективность классификации по параметру цвета

- •Влияние цвета на эффективность классификации по параметру формы

- •6. О сохранении и интерференции следов в процессе опознания

- •Зависимость эффективности идентификации от мерности стимулов и длительности мси

- •7. Анализ влияния внешних факторов на процесс опознания

- •Зависимость эффективности опознания от характера опознавательного признака

- •Эффекты повторения при опознании одномерных стимулов

- •Зависимость времени реакции идентификации от вероятностей структуры ряда.

- •Зависимость точности идентификации от вероятностной структуры ряда

- •8. Анализ влияния внутренних факторов на процесс опознания

- •9. Опознание бисенсорных сигналов

- •Зависимость точности идентификации (%) разномодальных сигналов от последовательности их предъявления и длительности мси

- •Глава III.

- •Зависимость эффективности выполнения задачи поиска критических знаков от мерности алфавита

- •Зависимость эффективности обучения от мерности алфавита

- •2. Инженерно-психологические требования к построению кодовых алфавитов

- •Выбор модальности сигналов

- •Выбор вида алфавита

- •Зависимость эффективности идентификации звуковых сигналов от вида алфавита

- •Определение основания кода (длины алфавита)

- •Заключение

- •Указатель литературы

- •Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Абсолютные и относительные показатели ошибок воспроизведения для многомерных алфавитов

- •Информационный анализ экспериментальных данных

- •Зависимость объема кп, измеренного в символах, числом параметров и в двоичных единицах от мерности и вида алфавита

- •Выводы.

- •Литература

- •Методология ресурсного подхода: границы и возможности применения в психологии

- •Распределение ресурсов внимания при выполнении совмещенных действий

- •Результаты и обсуждение

- •Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по данным времени реакции для правильных ответов испытуемого в задаче зрительного поиска

- •Литература

- •Информационно-ресурсный подход в исследовании совмещенной деятельности

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Литература

- •Аттенционные и когнитивно-стилевые детерминанты эффективности совмещенной деятельности

- •Методы исследования

- •Обсуждение результатов

- •1. Совместное решение задач в условиях отсутствия мнемической нагрузки.

- •2. Совместное решение задач в условиях мнемической нагрузки.

- •Между показателями свойств внимания и эффективностью выполнения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач.

- •1. Совмещение задач в условиях отсутствия немической нагрузки.

- •2. Совмещение задач в условиях мнемической нагрузки (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Литература

- •О природе эффекта интерференции и индивидуальных особенностях его проявления

- •Обсуждение результатов Первая серия эксперимента

- •Вторая серия эксперимента

- •О природе интерференции в парадигме установки

- •Литература

- •К проблеме конфликтного кроссмодального взаимодействия

- •Литература

- •Раздел 3

- •Литература

- •Адаптационный синдром и профессиональная психодиагностика

- •Литература

- •Диагностика когнитивной готовности детей к процессу обучения Понятие готовности детей к школьному обучению

- •Первый этап — построение «психологического эталона» абитуриента

- •Второй этап — подбор методик психодиагностического исследования

- •Перечень методик исследования.

- •Третий этап — обработка результатов тестирования и формирование однородных классов

- •Литература

- •Методы исследования психических свойств, конституциональных особенностей и темпов физиологического развития детей и подростков.

- •Уровень развития психомоторных и познавательных свойств у детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста (X±б).

- •Литература

- •Указатель источников

- •Раздел 1 Экспериментальная психология памяти

- •Раздел 2 Опознание и познание

- •Раздел 3 Профессиональная и школьная психодиагностика

- •Содержание

- •Факультеты мпси

- •Мпси ждет вас! издательство

- •125130 Москва, ул. 3. И а. Космодемьянских,

- •Когнитивная и прикладная психология

- •113191, Г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.

- •394000, Г. Воронеж, а/я 179.

- •394000, Г. Воронеж, пр. Революции, 39. Список замеченных опечаток

- •1 В настоящей главе использованы материалы монографии п. И. Зинченко «Непроизвольное запоминание». — м., 1961; Москва-Воронеж, 1996.

Глава 3. Модели памяти Модели кратковременной памяти

Тесно связанная с перцепцией, являясь как бы ее инерцией, кратковременная память рассматривалась как один из тех низших базисных процессов, которые являются основой более сложных функциональных образований. Однако, как показали исследования, выполненные в последние 25—30 лет, в кратковременной памяти могут осуществляться также достаточно сложные преобразования входной информации.

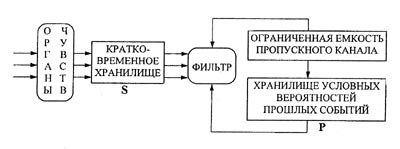

Был предложен ряд моделей кратковременной памяти. Д. Бродбент (1958) выдвинул принцип иерархии в организации памяти и постулировал существование двух субмеханизмов, принимающих участие в обработке информации: P-системы и S-системы, связанных между собой. S-система является кратковременной памятью, P-система осуществляет процессы обработки информации и долговременного хранения (рис. 1). P-система имеет все характеристики канала с ограниченной пропускной способностью, передающего события последовательным образом. Она эффективно функционирует до тех пор, пока не перегружена. Если же события следуют друг за другом в быстрой временной последовательности, они поступают на хранение в S-систему. Таким образом, в соответствии с моделью Д. Бродбента, когда P-система работает в ограниченном режиме, временное хранение информации осуществляет S-система, для которой характерна быстрая потеря информации.

Система кратковременного хранения имеет у Д. Бродбента характер буферного запоминания устройства. Подобную буферную модель кратковременной памяти предлагает Р. Аткинсон (1966). По Аткинсону, система кратковременной памяти — «буфер», удерживающий фиксированное число единиц, количество которых зависит от характера этих единиц (рис. 2). В отличие от модели Д. Бродбента, где кратковременная

43

Рис. 1. Модель кратковременной памяти Д. Бродбента.

Рис. 2. Модель кратковременной памяти Р. Аткинсона.

Рис. 3. Модель кратковременной памяти Дж. Сперлинга.

память характеризуется симультанным приемом информации, Р. Аткинсон предполагает сукцессивный порядок заполнения буфера. Последовательное его заполнение элементами осуществляется таким образом, что каждый последующий элемент выбивает предыдущий на одну ячейку вниз. Этот процесс продолжается до тех пор, пока все ячейки буфера не будут заполнены. Поступающие после этого единицы выбивают «старейшие», и те теряются. Модель кратковременной памяти Аткинсона — результат переноса

44

на человеческую память принципов построения машинной памяти, используемой в ЭВМ.

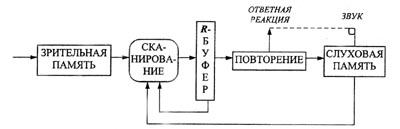

Существенным шагом в определении реальных психических функций, участвующих в общем процессе обработки информации, являются исследования Дж. Сперлинга (1967), обобщенные в его модели кратковременной памяти. Специфика этой модели состоит в структурном подходе к проблеме кратковременного запоминания. Элементы модели — зрительная память, блок сканирования, блок повторения и слуховая память (рис. 3).

Зрительная память является таким периодом обработки информации, который предшествует периоду кратковременного запоминания и отличается большим объемом запоминания, чем это характерно для кратковременной памяти. Содержание зрительной памяти быстро стирается, длительность ее варьирует от доли секунды до нескольких секунд в зависимости от интенсивности стимула, контраста с фоном, длительности стимуляции, характера до- и послеэкспозиционного полей. Основное количество информации стирается из зрительной памяти в течение 250 мс. После этого временного интервала объем зрительной памяти равен объему кратковременного запоминания. Это позволило Дж. Сперлингу гипотетически приравнять зрительную память к инерции ощущения и представить ее в виде инерционного, быстро угасающего следа раздражителя. Сперлинг замечает, что более продолжительная зрительная память (с временем хранения 1000 мс и более) может выступать в виде послеобразов, перемещающихся вместе с движениями глаз. Функцией зрительной памяти является сохранение изображения между двумя скачками глаза. Зрительная память двумерна: ее содержание может сканироваться по горизонтали и по вертикали. Из зрительной памяти информация последовательно передается в другие блоки модели.

Последовательная передача информации из зрительной памяти обеспечивается процессом сканирования. Сканирование содержания зрительной памяти происходит со скоростью, равной 10 мс на символ, независимо от количества букв в стимульном ряду. Имеется некоторый латентный период включения блока

45

сканирования, величина которого оценивается в 30—50 мс. Для определения скорости сканирования в опытах Сперлинга в качестве тестового стимула использовалась строка, содержащая 6—7 букв. Время предъявления тестового стимула варьировалось от 5 до 65 мс с шагом по 10 мс. Тотчас после выключения тестового предъявлялся маскирующий стимул в течение 120 мс. Полученные результаты показали, что первые 3—4 буквы сканируются со скоростью 100 букв в секунду, скорость сканирования последующих букв сильно уменьшается.

Единицы, сканируемые в зрительной памяти, являются входом для другого элемента модели Сперлинга — повторения. Выходом являются внутренние и внешние речевые реакции. Скорость повторения меньше 10 слогов в секунду, обычно она составляет 3 слога в секунду.

При последующем развитии своей модели Сперлинг вводит между блоками сканирования и повторения еще один функциональный блок — «буферную память опознания». Функции этого блока состоят в выделении информативных признаков, категоризации поступившей в него информации, отборе значимой информации. Скорость обработки информации в буфере опознания, по данным Сперлинга, составляет 10—15 мс на символ. Это время, по всей вероятности, совпадает с временем работы блока сканирования.

Единицы речевой реакции являются входом для слуховой памяти и удерживаются в ней несколько секунд, за это время обычно повторяясь снова. Ответная речевая реакция позволяет осуществлять обратную связь, поскольку речевые звуки возвращаются в слуховую память. Возможность образования обратной связи от слуховой памяти и объясняет, по мнению. Дж. Сперлинга, ту важную роль, которую играют внутренняя речь и слуховая память в кратковременной памяти.

Эксперименты Дж. Сперлинга, позволившие автору разработать модель кратковременной памяти, были выполнены по методике частичного воспроизведения тахистоскопически предъявленного набора стимулов. Его испытуемые правильно воспроизводили заданную им в послестимульной инструкции часть

46

тестового набора, что свидетельствовало о том, что к моменту подачи инструкции они еще помнили весь набор стимулов. Время задержки послестимульной инструкции совпадало, таким образом, с временем хранения информации в зрительной системе. Работы Дж. Сперлинга положили начало целому ряду исследований зрительной памяти, выполненных различными авторами. Полученные им результаты неоднократно подтверждались в других исследованиях. При этом время хранения информации в зрительной системе было различным в разных экспериментальных ситуациях и колебалось от 300 до 1000 мс.

Способность зрительной системы к хранению всей предъявленной информации связана с известным еще со времен Г. Гельмгольца явлением зрительного последействия. В следах записывается и хранится неограниченное количество информации, и при этом запись осуществляется буквально. Поэтому такой тип памяти, который по сути дела представляет собой состояние входа зрительной системы, был назван У. Найссером иконической (от слова icona — образ) памятью. Этот вид памяти называют также перцептивой памятью, сенсорным регистром, первичной памятью и т. д. Иконическая память была обнаружена также и в осязании.

В ряде экспериментальных исследований было доказано существование слуховой перцептивной, или эхоической, памяти. Так, в экспериментах Д. Нормана (1969) испытуемому на левое ухо предъявлялся для запоминания ряд, состоящий из шести чисел. Одновременно на правое ухо ему предъявлялись односложные слова, каждое из которых он должен был повторить непосредственно после его предъявления. Последнее условие не позволяло испытуемому вербализовать слуховой образ стимулов, предъявленных для запоминания. Таким образом, его ответ должен был отражать только ту часть информации, которая сохранилась в виде слухового образа. Тестирование осуществлялось по методике опознания либо немедленно после предъявления ряда чисел, либо через 20 сек. Результаты показали, что при немедленном тестировании испытуемый способен правильно опознать не менее 30% предъявленных чисел, а при отсроченном —

47

количество правильно опознанных чисел близко к нулю. Это значит, что небольшая часть предъявленной информации сохранилась в слуховой перцептивной памяти до момента тестирования. Время хранения информации в эхоической памяти варьирует от 25 мс до 3 с.

Д. Норман выделяет три вида памяти: хранилище перцептивной информации, первичную и вторичную память. Кроме того, автор считает, что для эффективного введения в память нового материала и согласования его со старым необходимо наличие «буферной» памяти, которая хранила бы сенсорный материал до тех пор, пока он не будет правильно интерпретирован.

Таким образом, иконическая память осуществляет ряд важных функций. Во-первых, это хранение информации, обеспечивающее все пространство стимулов для последующего отбора релевантной информации, осуществляющегося при помощи других функциональных блоков. Во-вторых, наличие иконической памяти, выступающей как средство связи между настоящими и прошлыми следами — важное условие непрерывности работы зрительной системы. Эхоическая память позволяет нам понимать речь. В-третьих, иконическая память служит для контроля адекватности тех преобразований, которые осуществляются на других более высоких уровнях иерархии преобразований входной информации. Наконец, в условиях кратковременного предъявления стимула иконическая память выступает в качестве его заместителя.

Некоторые авторы подвергают сомнению экологическую валидность понятия «иконическая память». Так, Р. Хейбер утверждает, что понятие иконы едва ли полезно для обычных задач по обработке зрительной информации, за исключением чтения при грозовой буре. Аргументом против иконической памяти, с точки зрения Хейбера, является тот факт, что в человеческом восприятии обычно нет кратковременных фиксаций и наши голова и глаза редко пребывают в неподвижности. Сторонники иконической памяти утверждают, что существование икон невозможно отрицать. Они создаются в течение первых десятков миллисекунд

48

фиксации, после чего воспринимается уже не стимул, а иконический образ.