- •От автора

- •Раздел 1. Экспериментальная психология памяти

- •Предисловие

- •Глава 1.

- •Из истории развития проблемы памяти

- •В общей и экспериментальной

- •Психологии1

- •Глава 2. Виды памяти.

- •Глава 3. Модели памяти Модели кратковременной памяти

- •Современные представления о микроструктуре преобразований информации в кратковременной памяти

- •Модели долговременной памяти

- •Глава 4. Механизмы памяти

- •Глава 5. Память и информация

- •Глава 6. Процессы памяти

- •Запоминание

- •Зависимость скорости запоминания от объема материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Зависимость скорости запоминания от осмысленности материала (цит. По р. Вудвортс, 1950)

- •Позиционная зависимость продуктивности запоминания в кратковременной памяти (по данным Майзнера и Трессельта, 1970)

- •Воспроизведение и узнавание

- •Сохранение

- •Факторы, влияющие на сохранение материала в памяти

- •Влияние эмоций на сохранение в памяти

- •Сверхдолговременная память

- •Реминисценция

- •Глава 7.

- •Методологические и методические

- •Вопросы экспериментального

- •Исследования памяти

- •Глава 8. Экспериментальные методы исследования памяти

- •I. Методы исследования свойств различных видов памяти

- •1. Методы определения типов памяти

- •2. Методы исследования непроизвольной памяти

- •3. Методы исследования кратковременной памяти

- •II. Методы исследования процессов памяти

- •1. Методы исследования процессов запоминания

- •Методы исследования опосредствованного запоминания

- •2. Методы исследования процессов воспроизведения и узнавания

- •3. Методы исследования процесса сохранения

- •Задание 2 Измерение объема кратковременной памяти

- •Задание 4 Исследование слуховой кратковременной памяти

- •Задание 6 Исследование эффекта амнезии в кратковременной памяти

- •Задание 7 Исследование влияния побочной деятельности на удержание следов в кратковременной памяти

- •Задача 2

- •Задание 9 Исследование явления интерференции следов в кратковременной памяти

- •Задание 10 Исследование возможности хранения информации в слуховой перцептивной памяти

- •Задание 11 Исследование речевого перекодирования информации в кратковременной памяти

- •Задание 12 Исследование оперативной памяти

- •Задача 1

- •Задача 2 Исследование оперативной памяти методом ретроактивного торможения.

- •Задание 13 Измерение объема оперативной памяти

- •Задание 14 Исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 15 Исследование произвольного запоминания и условий его продуктивности

- •Задание 16 Исследование динамики процесса заучивания

- •Задание 17 Исследование влияния объема материала на продуктивность запоминания.

- •Задание 19 Исследование концентрированного и распределенного во времени обучения

- •Вторая серия

- •Третья серия

- •Задание 21 Сравнение процессов воспроизведения и узнавания

- •III опыт

- •Задание 22 Исследование сохранения материала методом заданного эталона

- •Задание 23 Исследование процесса сохранения материала в памяти

- •Задание 24 Исследование качественных изменений материала в процессе его сохранения в памяти

- •Задание 25 Память и кодирование информации

- •Задание 26 Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Задание 27 Память и избыточность сообщений

- •Задача 1. Память и вероятность появления стимулов

- •Задача 2. Непроизвольное запоминание и избыточность сообщений

- •Приложение 2 Словарь психологических терминов

- •Литература

- •Раздел 2 опознание и познание

- •Введение

- •Глава I. Место опознания в системе познавательных процессов

- •Глава II.

- •Зависимость характера ошибок, допускаемых испытуемыми, от условий эксперимента

- •Зависимость точности опознания от длительности интервала между заучиванием и опознанием

- •Зависимость точности решения опознавательных задач от их сложности при использовании темного и светлого послеэкспозиционного поля

- •2. Микроструктура процесса опознания

- •Эффективность идентификации одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Эффективность опознания одномерных, двумерных и трехмерных стимулов по признакам формы, размера и пространственной ориентации

- •Точность идентификации одномерных и многомерных слуховых сигналов

- •3. О координации функциональных систем, реализующих процесс опознания

- •Длительность процессов идентификации и опознания и их составляющих, с.

- •Длительность составляющих периода перцептивных действий при идентификации и опознании одномерных и многомерных стимулов.

- •4. О соотношении последовательных и параллельных компонентов в процессе опознания

- •Эффективность идентификации одномерных и многомерных зрительных стимулов.

- •Зависимость точности идентификации (%) слуховых сигналов от числа изменяющихся параметров

- •Эффективность опознания двумерных стимулов по признакам формы (ф) и цвета (ц)

- •Зависимость эффективности опознания стимулов от их мерности.

- •Зависимость точности опознания (%) параметров стимулов от их мерности

- •5. Микроструктура внимания в процессе опознания

- •Зависимость эффективности опознания по параметру размера от характера иррелевантных признаков (формы, цвета и ориентации стимулов).

- •Влияние формы на эффективность классификации по параметру цвета

- •Влияние цвета на эффективность классификации по параметру формы

- •6. О сохранении и интерференции следов в процессе опознания

- •Зависимость эффективности идентификации от мерности стимулов и длительности мси

- •7. Анализ влияния внешних факторов на процесс опознания

- •Зависимость эффективности опознания от характера опознавательного признака

- •Эффекты повторения при опознании одномерных стимулов

- •Зависимость времени реакции идентификации от вероятностей структуры ряда.

- •Зависимость точности идентификации от вероятностной структуры ряда

- •8. Анализ влияния внутренних факторов на процесс опознания

- •9. Опознание бисенсорных сигналов

- •Зависимость точности идентификации (%) разномодальных сигналов от последовательности их предъявления и длительности мси

- •Глава III.

- •Зависимость эффективности выполнения задачи поиска критических знаков от мерности алфавита

- •Зависимость эффективности обучения от мерности алфавита

- •2. Инженерно-психологические требования к построению кодовых алфавитов

- •Выбор модальности сигналов

- •Выбор вида алфавита

- •Зависимость эффективности идентификации звуковых сигналов от вида алфавита

- •Определение основания кода (длины алфавита)

- •Заключение

- •Указатель литературы

- •Объем кратковременной памяти и количество информации

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Абсолютные и относительные показатели ошибок воспроизведения для многомерных алфавитов

- •Информационный анализ экспериментальных данных

- •Зависимость объема кп, измеренного в символах, числом параметров и в двоичных единицах от мерности и вида алфавита

- •Выводы.

- •Литература

- •Методология ресурсного подхода: границы и возможности применения в психологии

- •Распределение ресурсов внимания при выполнении совмещенных действий

- •Результаты и обсуждение

- •Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по данным времени реакции для правильных ответов испытуемого в задаче зрительного поиска

- •Литература

- •Информационно-ресурсный подход в исследовании совмещенной деятельности

- •Методика исследования

- •Обсуждение результатов

- •Литература

- •Аттенционные и когнитивно-стилевые детерминанты эффективности совмещенной деятельности

- •Методы исследования

- •Обсуждение результатов

- •1. Совместное решение задач в условиях отсутствия мнемической нагрузки.

- •2. Совместное решение задач в условиях мнемической нагрузки.

- •Между показателями свойств внимания и эффективностью выполнения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач.

- •1. Совмещение задач в условиях отсутствия немической нагрузки.

- •2. Совмещение задач в условиях мнемической нагрузки (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Между показателями выполнения тестов и эффективностью решения совмещенных задач (обозначения те же, что в табл. 1).

- •Литература

- •О природе эффекта интерференции и индивидуальных особенностях его проявления

- •Обсуждение результатов Первая серия эксперимента

- •Вторая серия эксперимента

- •О природе интерференции в парадигме установки

- •Литература

- •К проблеме конфликтного кроссмодального взаимодействия

- •Литература

- •Раздел 3

- •Литература

- •Адаптационный синдром и профессиональная психодиагностика

- •Литература

- •Диагностика когнитивной готовности детей к процессу обучения Понятие готовности детей к школьному обучению

- •Первый этап — построение «психологического эталона» абитуриента

- •Второй этап — подбор методик психодиагностического исследования

- •Перечень методик исследования.

- •Третий этап — обработка результатов тестирования и формирование однородных классов

- •Литература

- •Методы исследования психических свойств, конституциональных особенностей и темпов физиологического развития детей и подростков.

- •Уровень развития психомоторных и познавательных свойств у детей старшего дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста (X±б).

- •Литература

- •Указатель источников

- •Раздел 1 Экспериментальная психология памяти

- •Раздел 2 Опознание и познание

- •Раздел 3 Профессиональная и школьная психодиагностика

- •Содержание

- •Факультеты мпси

- •Мпси ждет вас! издательство

- •125130 Москва, ул. 3. И а. Космодемьянских,

- •Когнитивная и прикладная психология

- •113191, Г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.

- •394000, Г. Воронеж, а/я 179.

- •394000, Г. Воронеж, пр. Революции, 39. Список замеченных опечаток

- •1 В настоящей главе использованы материалы монографии п. И. Зинченко «Непроизвольное запоминание». — м., 1961; Москва-Воронеж, 1996.

Задача 2 Исследование оперативной памяти методом ретроактивного торможения.

Цель эксперимента: выявить возможные преходящие нарушения оперативной памяти по ходу и в связи с данной оперативной деятельностью.

Методика была предложена Ф. Д. Горбовым. Испытуемому на экране дисплея показывают последовательно в течение 2 с цифры, перед которыми стоит знак сложения или вычитания. Задача испытуемого — складывать вновь предъявленное число с последним полученным результатом. Сумма во всех случаях не превышает 9. Результаты сложения испытуемый указывает с помощью мыши на специальном цифровом табло, расположенном внизу экрана.

В ходе эксперимента, неожиданно для испытуемого, перед предъявлением очередной цифры дается яркая

171

вспышка, которая может служить источником ретроградной амнезии.

В опыте 50 предъявлений, из них в случайном порядке выбираются 10, которым предшествует яркая вспышка.

Обработка и анализ результатов.

1. Свести в протокол эксперимента ответы испытуемого.

2. Выявить возможные ошибки, носящие характер ретроградной амнезии, т. е. возникающие за счет стирания последнего результата и замены его предпоследним.

3. Объяснить причины возникновения такого рода ошибок в эксперименте.

Задание 13 Измерение объема оперативной памяти

Цель эксперимента: исследование зависимости объема оперативной памяти для вербального материала от частоты употребления слов.

Методика. Используется метод, разработанный Л. Постманом. Объем оперативной памяти (ООП) измеряется в условиях, когда испытуемый не знает длины ряда и, следовательно, не знает, в какой момент будет производиться проверка запоминания. В этой ситуации ООП определяется числом конечных элементов ряда, воспроизведенных в правильной последовательности их расположения.

Установлено, что ООП для цифр всегда меньше объема кратковременной памяти, определявшегося в условиях, когда испытуемого заранее информировали о длине ряда. Предполагается, что различия в результатах, полученных для рядов известной и неопределенной длины, зависят от величины проактивного торможения, приходящегося на подлежащие воспроизведению элементы ряда. Начальные части сообщения интерферируют с последующими, и чем длиннее ряд в целом, тем больше интерференция. Использование понятия ООП позволяет выработать метод оценки быстро накапливающейся проактивной интерференции.

172

В исследовании проверяется гипотеза о том, что чувствительность к взаимной интерференции между элементами ряда должна изменяться прямо пропорционально частоте употребления слов; в соответствии с этой гипотезой ООП для редко употребляемых слов должен быть больше ООП для часто употребляемых слов.

Процедура эксперимента. Материалом в опыте служат ряды двусложных слов большой частоты (БЧ) и малой частоты (МЧ) употребления. Используются три варианта длины ряда: из 10, 15 и 20 слов. Ряды различной длины составлены из одних и тех же слов. Ряд предъявляется испытуемому на слух со скоростью одно слово в секунду. Конец ряда выделяется интонационно. Задача состоит в том, чтобы письменно воспроизвести как можно больше последних по порядку слов сразу после опознания конца ряда по интонационному рисунку. Испытуемому указывают, что слова следует воспроизводить в правильном порядке и записи вести, ориентируясь на последний стимул в ряду. На воспроизведение дается 60 с. Далее, между концом одной пробы и началом следующей — интервал 10 с. Каждый ряд записывается на отдельном листе.

В опыте предъявляют по 5 рядов каждой длины слов БЧ и МЧ, т. е. всего 30 рядов.

Обработка результатов.

1. Подсчитать среднее число слов, воспроизведенных в правильной последовательности для рядов БЧ и МЧ различной длины и представить эти данные в табл. 1.

Таблица 1

Частота употребления слов

|

Объем воспроизведения для рядов

|

|||

10

|

15

|

30

|

М

|

|

БЧ

|

|

|

|

|

МЧ

|

|

|

|

|

2. Определить средний ООП для рядов БЧ и МЧ различной длины и представить эти данные в табл. 2, аналогичной табл. 1.

3. По данным табл. 2 построить график зависимости ООП от частоты употребления слов и длины ряда.

173

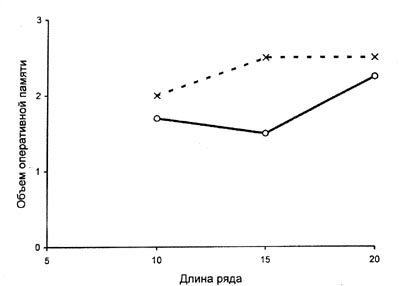

Рис. 9. Объем оперативной памяти как функции длины ряда для

слов большой частоты (сплошная линия) и малой частоты

(штриховая линия) употребления (по данным Л. Постмана).

На графике — по оси абсцисс — длина ряда, по оси ординат — ООП для слов БЧ (одна кривая) и МЧ (другая кривая).

4. Выразить в процентах отношение ООП к общему числу воспроизведенных стимулов для рядов БЧ и МЧ, независимо от их длины. Эта величина отражает способность испытуемого различать ошибки, допущенные в расположении стимулов, и ограничивать их воспроизведение лишь правильными последовательностями.

5. Построить график зависимости частоты воспроизведения слов от их расположения в ряду для слов БЧ. На графике по оси абсцисс — порядковые номера слов, по оси ординат — частота их воспроизведения. На графике представить три кривые: для рядов из 10, 15 и 20 слов.

6. Построить аналогичным образом график зависимости частоты воспроизведения слов от их места в ряду для слов МЧ.

174

7. Проанализировать ошибочные воспроизведения, т. е. посторонние включения слов из других рядов.

Анализ результатов. Сопоставить полученные результаты с точки зрения влияния частоты употребления слов на объем воспроизведения, с одной стороны, и объем оперативной памяти — с другой. Объяснить зависимость объема оперативной памяти от длины ряда. Дать анализ позиционных кривых для рядов различной длины. Сравнить полученные данные с результатами исследования Л. Постмана (рис. 9).