- •Введение Тема: Введение. Дисциплина «Топографо-геодезические изыскания. История геодезии и топографии.

- •Раздел 1 Общие сведения.

- •Тема 1.1. Понятие о фигуре Земли. Процессы производства геодезических работ

- •1.1.1 Фигура Земли

- •1.1.2 Процессы производства геодезических работ

- •Тема 1.2. Метод проекций в геодезии и способы определения положения точек на местности

- •1.2.1 Центральная проекция

- •1.2.2 Ортогональная проекция

- •1.2.3 Горизонтальная проекция

- •1.2.4 Способы определения положения точек на местности.

- •1.2.5 Искажение расстояний

- •1.2.6 Искажение высот точек

- •Тема 1.3 Основные сведения об измерениях в геодезии. Производство линейных измерений. Начальные сведения о теории ошибок.

- •1.3.1 Измерения в геодезии

- •1.3.2 Начальные сведения из теории ошибок

- •1.3.3 Измерение расстояний

- •1.3.3.1Мерные приборы

- •Тема 1.4. Краткие сведения о построении геодезических сетей. Классификация геодезических сетей

- •Закрепление геодезических пунктов на местности

- •Тема 1.5 Общие сведения о съемках местности

- •Раздел 2

- •2.1 Масштабы. Понятие о плане, карте и профиле местности

- •2.1.1 Масштабы

- •2.1.2 Понятие о плане, карте, аэроснимке

- •Лекция 12

- •2.2. Географические координаты.

- •2.2.1 Астрономические координаты

- •2.2.2 Геодезические координаты

- •Лекция 13

- •2.3 Система плоских прямоугольных координат

- •2.3.1Прямоугольные координаты

- •2.3.2 Полярные координаты

- •2.3.3 Картографическая проекция Гаусса

- •2.4. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов.

- •2.4.1. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •2.4.2. Разграфка и номенклатура крупномасштабных планов

- •2.4.3. Координатная сетка

- •2.5 Изображение ситуаций земной поверхности на картах и планах.

- •2.5.1 Условные знаки топографических карт

- •2.6. Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа. Свойства горизонталей.

- •2.6.1 Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа

- •2.6.2 Свойства горизонталей

- •2.7 Ориентирование. Ориентирование линий и ориентирующие углы.

- •2.7.1. Ориентирование по географическому меридиану точки

- •2.7.2. Ориентирование по осевому меридиану зоны

- •2.7.3. Ориентирование по магнитному меридиану точки

- •2.7.4. Румбы линий

- •2.8 Прямая и обратная геодезические задачи

- •2.8.1. Способы задания прямоугольной системы координат

- •2.8.2. Три элементарных измерения

- •2.8.3 Прямая геодезическая задача на плоскости

- •2.8.4 Обратная геодезическая задача на плоскости

- •Раздел 3 Решение задач по топографическим планам и картам

- •3.1 Измерения на топографических планах и картах

- •3.1.2 Ориентирование карты на местности

- •3.2 Решение инженерных задач по топографическому плану

- •3.2.1 Крутизна и направление скатов.

- •3.2.2 Определение отметок

- •3.2.3 Построение профиля

- •3.2.4 Построение водосборной площади

- •3.3 Измерение площадей участков местности на плане

- •3.3.1 Графический способ.

- •3.4 Определение объемов

- •Раздел 4. Теодолитная съемка.

- •4.1 Общие сведения

- •4.1.1Принцип измерения горизонтального угла

- •4.2 Назначение, устройство, типы теодолитов.

- •4.2.1 Назначение

- •4.2.2 Устройство и типы теодолитов

- •4.3 Поверки теодолита

- •4.4 Измерение углов теодолитом.

- •4.2. Измерение вертикальных углов

- •4.5 Производство теодолитной съемки

- •4.5.1 Рекогносцировка местности

- •4.5.2 Привязка теодолитного хода.

- •4.5.3 Измерение горизонтальных углов и длин линий, съемка контуров ситуации

- •4.5.4 Измерение расстояний мерной лентой (рулеткой)

- •4.6 Камеральные работы при теодолитной съемке.

- •4.6.1 Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода

- •4.6.2 Вычисление координат пунктов замкнутого линейно-углового хода

- •4.6.3Составление плана теодолитной съемки.

- •Раздел 5. Геометрическое нивелирование.

- •5.1 Назначение и виды нивелирования.

- •5.1.1 Геометрическое нивелирование

- •5.1.2. Понятие о гидростатическом нивелировании

- •5.1.3. Понятие о барометрическом нивелировании

- •5.2 Нивелиры. Нивелирные рейки.

- •5.2.1. Нивелиры: их устройство, поверки, исследования

- •5.2.2 Нивелирные рейки

- •5.3 Производство геометрического нивелирования

- •5.3.1 Работы на станции

- •5.3.2 Измерение линий и ведение пикетажа

- •5.3.3 Элементы кривой и их определение.

- •5.3.4. Влияние кривизны земли и рефракции на измеряемое превышение

- •5.4 Камеральная обработка результатов геометрического нивелирования

- •5.4.1 Вычисление отметок реперов разомкнутого хода технического нивелирования

- •5.4.2 Составление продольного профиля

- •5.4.3 Нанесение на профиль проектных линий. Вычисление уклонов, проектных и рабочих отметок.

- •5.5 Нивелирование поверхности.

- •5.5.1 Подготовка поверхности участка к нивелированию

- •5.5.2 Нивелирование вершин квадратов

- •5.5.3 Составление плана с горизонталями

- •Раздел 6 Общие сведения о топографических съемках.

- •6.1 Назначение топографических съемок

- •6.1.1Принцип топографической съемки Комплекс работ, в результате выполнения которого получают карту или план местности, называют топографической съемкой.

- •6.1.2. Классификация съемок

- •6.2 Оптические дальномеры

- •Лекция 58

- •6.3 Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел 7. Тахеометрическая съемка.

- •7.1 Назначение тахеометрической съемки и применяемые приборы

- •7.2 Производство тахеометрической съемки.

- •7.3 Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Раздел 8 Мензульная съемка.

- •8.1 Назначение мензульной съемки и применяемые приборы

- •8.2 Производство мензульной съемки

- •Раздел 9 Фототопографическая съемка

- •9.1 Понятие о фототопографической съемке

- •9.2 Понятие об аэрофототопографической съемке

- •Раздел 10 Упрощенные виды съемок пониженной точности.

- •Тема 10.1 Назначение и виды упрощенных съемок. Съемки экером и мерной лентой.

- •10.2 Буссольная съемка. Барометрическое нивелирование

- •10.2.1. Понятие о барометрическом нивелировании

- •10.2.2 Буссольная съемка

- •10.3 Глазомерная съемка

10.2 Буссольная съемка. Барометрическое нивелирование

10.2.1. Понятие о барометрическом нивелировании

Барометрическое нивелирование основано на зависимости атмосферного давления от высоты точки над уровнем моря. Известно, что с увеличением высоты на 10 м давление падает примерно на 1 мм ртутного столба.

Приближенное значение превышения между точками 1 и 2 можно вычислить по формуле:

h = H2 - H1 = ΔH * (P1 - P2), (10.2.1)

где P1 и P2 - давление в первой и во второй точках; ΔH - барометрическая ступень; значения ΔH выбирают из специальных таблиц.

Более точные формулы барометрического нивелирования получают, учитывая закономерности распределения плотности и температуры воздуха по высоте. Приведем полную формулу Лапласа:

h = K0*(1 + α *tm)*(1 + 0.378.em/Pm)* (1 + β*Cos2φfm)*(1 + 2/R*Hm) *lg(P1/P2).

В этой формуле:

P1, P2 - давление воздуха на высоте H1 и H2 соответственно,

Pm - среднее значение давления,

Hm - среднее значение высоты,

tm, em - среднее значение температуры и влажности воздуха,

fm - среднее значение широты,

α - температурный коэффициент объемного расширения воздуха,

равный 0.003665 град.-1

β - коэффициент, равный 0.00265,

K0 - коэффициент, равный 18400 при некоторых стандартных значениях давления воздуха и силы тяжести.

Известны и так называемые сокращенные барометрические формулы, в которых значения некоторых параметров состояния атмосферы приняты фиксированными; так в формуле М.В. Певцова:

h = N*(1 + α*tm) *lg(P1/P2),

где N = 18470, принято: em = 9 мм рт.ст., fm = 55o, Hm = 250 м, Pm = 740 мм рт.ст.

Точность барометрического нивелирования невысока; средняя квадратическая ошибка измерения превышения колеблется от 0.3 м в равнинных районах до 2 м и более в горных. Основные области применения барометрического нивелирования - геология и геофизика.

10.2.2 Буссольная съемка

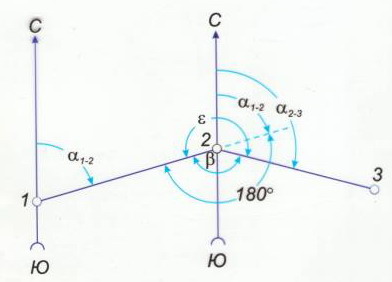

Буссольные полигоны чаще всего дополняют теодолитные там, где не требуется большой точности. На небольших площадях буссольные полигоны могут иметь и самостоятельное значение при съемке Буссольный полигон обозначается на местности, как и теодолитный. Съемка буссолью ведется по направлению хода часовой стрелки, Выбрав исходную точку, например 1 (рис. 10.2.1) устанавливают над ней буссоль и приводят плоскость кольца буссоли (или плоскость лимба теодолита) в горизонтальное положение. Затем наводят

Рис. 10.2.1

трубу теодолита или диоптры буссоли на веху поставленную вертикально в следующей точке 2. Освободив магнитную стрелку и дав ей успокоиться, производят отсчет и получают азимут α1-2 или румб первой линии 1-2. Отсчет записываю в журнал. При глазном диоптре имеется стеклянная призма с выпуклыми гранями, позволяющая наблюдать в увеличенном виде деление буссоли, находящееся в визирной плоскости, и сделать отсчет, выражающий магнитный азимут линии визирования.

Сняв буссоль, переносят ее на следующую точку 2 и измеряют первую линию рулеткой. При этом составляют абрис на котором отмечают пересечения рулеткой дорог, ручьев, отдельных угодий и т.д.

При прокладке буссольных полигонов часто бывает целесообразно использовать нитяной дальномер при трубе, если съемка ведется буссолью прикрепленной к трубе теодолита.

Для контроля в точке 2 измеряют не только прямой азимут α2-3 или румб второй линии, но и обратный азимут α2-1. Расхождения между прямыми и обратными азимутами не должно превышать 180 ± 0°,5.

Если необходимо ускорить съемку, то буссоль ставят через точку, измеряя обратный азимут предыдущей линии и прямой –последующей. Но в этом случае уже не будет контроля измерения азимутов каждой стороны. Направления и длины сторон внутренних ходов определяются так же, как и направления и длины линий полигонов, ограничивающих участок. Съемка ситуации выполняется теми же способами, что и на основе теодолитных полигонов.

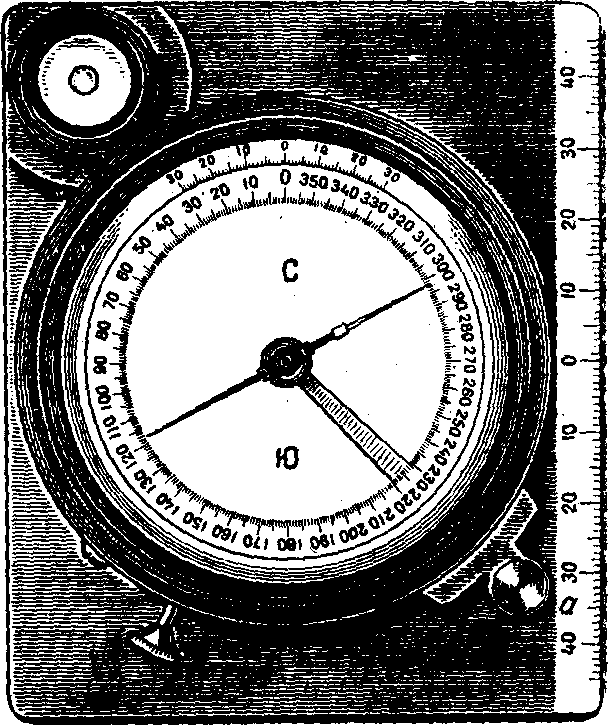

На рис 10.2.2 показана горная буссоль.

Рис. 10.2.2 Буссоль.

Лекция 72