- •Введение Тема: Введение. Дисциплина «Топографо-геодезические изыскания. История геодезии и топографии.

- •Раздел 1 Общие сведения.

- •Тема 1.1. Понятие о фигуре Земли. Процессы производства геодезических работ

- •1.1.1 Фигура Земли

- •1.1.2 Процессы производства геодезических работ

- •Тема 1.2. Метод проекций в геодезии и способы определения положения точек на местности

- •1.2.1 Центральная проекция

- •1.2.2 Ортогональная проекция

- •1.2.3 Горизонтальная проекция

- •1.2.4 Способы определения положения точек на местности.

- •1.2.5 Искажение расстояний

- •1.2.6 Искажение высот точек

- •Тема 1.3 Основные сведения об измерениях в геодезии. Производство линейных измерений. Начальные сведения о теории ошибок.

- •1.3.1 Измерения в геодезии

- •1.3.2 Начальные сведения из теории ошибок

- •1.3.3 Измерение расстояний

- •1.3.3.1Мерные приборы

- •Тема 1.4. Краткие сведения о построении геодезических сетей. Классификация геодезических сетей

- •Закрепление геодезических пунктов на местности

- •Тема 1.5 Общие сведения о съемках местности

- •Раздел 2

- •2.1 Масштабы. Понятие о плане, карте и профиле местности

- •2.1.1 Масштабы

- •2.1.2 Понятие о плане, карте, аэроснимке

- •Лекция 12

- •2.2. Географические координаты.

- •2.2.1 Астрономические координаты

- •2.2.2 Геодезические координаты

- •Лекция 13

- •2.3 Система плоских прямоугольных координат

- •2.3.1Прямоугольные координаты

- •2.3.2 Полярные координаты

- •2.3.3 Картографическая проекция Гаусса

- •2.4. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов.

- •2.4.1. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •2.4.2. Разграфка и номенклатура крупномасштабных планов

- •2.4.3. Координатная сетка

- •2.5 Изображение ситуаций земной поверхности на картах и планах.

- •2.5.1 Условные знаки топографических карт

- •2.6. Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа. Свойства горизонталей.

- •2.6.1 Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа

- •2.6.2 Свойства горизонталей

- •2.7 Ориентирование. Ориентирование линий и ориентирующие углы.

- •2.7.1. Ориентирование по географическому меридиану точки

- •2.7.2. Ориентирование по осевому меридиану зоны

- •2.7.3. Ориентирование по магнитному меридиану точки

- •2.7.4. Румбы линий

- •2.8 Прямая и обратная геодезические задачи

- •2.8.1. Способы задания прямоугольной системы координат

- •2.8.2. Три элементарных измерения

- •2.8.3 Прямая геодезическая задача на плоскости

- •2.8.4 Обратная геодезическая задача на плоскости

- •Раздел 3 Решение задач по топографическим планам и картам

- •3.1 Измерения на топографических планах и картах

- •3.1.2 Ориентирование карты на местности

- •3.2 Решение инженерных задач по топографическому плану

- •3.2.1 Крутизна и направление скатов.

- •3.2.2 Определение отметок

- •3.2.3 Построение профиля

- •3.2.4 Построение водосборной площади

- •3.3 Измерение площадей участков местности на плане

- •3.3.1 Графический способ.

- •3.4 Определение объемов

- •Раздел 4. Теодолитная съемка.

- •4.1 Общие сведения

- •4.1.1Принцип измерения горизонтального угла

- •4.2 Назначение, устройство, типы теодолитов.

- •4.2.1 Назначение

- •4.2.2 Устройство и типы теодолитов

- •4.3 Поверки теодолита

- •4.4 Измерение углов теодолитом.

- •4.2. Измерение вертикальных углов

- •4.5 Производство теодолитной съемки

- •4.5.1 Рекогносцировка местности

- •4.5.2 Привязка теодолитного хода.

- •4.5.3 Измерение горизонтальных углов и длин линий, съемка контуров ситуации

- •4.5.4 Измерение расстояний мерной лентой (рулеткой)

- •4.6 Камеральные работы при теодолитной съемке.

- •4.6.1 Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода

- •4.6.2 Вычисление координат пунктов замкнутого линейно-углового хода

- •4.6.3Составление плана теодолитной съемки.

- •Раздел 5. Геометрическое нивелирование.

- •5.1 Назначение и виды нивелирования.

- •5.1.1 Геометрическое нивелирование

- •5.1.2. Понятие о гидростатическом нивелировании

- •5.1.3. Понятие о барометрическом нивелировании

- •5.2 Нивелиры. Нивелирные рейки.

- •5.2.1. Нивелиры: их устройство, поверки, исследования

- •5.2.2 Нивелирные рейки

- •5.3 Производство геометрического нивелирования

- •5.3.1 Работы на станции

- •5.3.2 Измерение линий и ведение пикетажа

- •5.3.3 Элементы кривой и их определение.

- •5.3.4. Влияние кривизны земли и рефракции на измеряемое превышение

- •5.4 Камеральная обработка результатов геометрического нивелирования

- •5.4.1 Вычисление отметок реперов разомкнутого хода технического нивелирования

- •5.4.2 Составление продольного профиля

- •5.4.3 Нанесение на профиль проектных линий. Вычисление уклонов, проектных и рабочих отметок.

- •5.5 Нивелирование поверхности.

- •5.5.1 Подготовка поверхности участка к нивелированию

- •5.5.2 Нивелирование вершин квадратов

- •5.5.3 Составление плана с горизонталями

- •Раздел 6 Общие сведения о топографических съемках.

- •6.1 Назначение топографических съемок

- •6.1.1Принцип топографической съемки Комплекс работ, в результате выполнения которого получают карту или план местности, называют топографической съемкой.

- •6.1.2. Классификация съемок

- •6.2 Оптические дальномеры

- •Лекция 58

- •6.3 Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел 7. Тахеометрическая съемка.

- •7.1 Назначение тахеометрической съемки и применяемые приборы

- •7.2 Производство тахеометрической съемки.

- •7.3 Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Раздел 8 Мензульная съемка.

- •8.1 Назначение мензульной съемки и применяемые приборы

- •8.2 Производство мензульной съемки

- •Раздел 9 Фототопографическая съемка

- •9.1 Понятие о фототопографической съемке

- •9.2 Понятие об аэрофототопографической съемке

- •Раздел 10 Упрощенные виды съемок пониженной точности.

- •Тема 10.1 Назначение и виды упрощенных съемок. Съемки экером и мерной лентой.

- •10.2 Буссольная съемка. Барометрическое нивелирование

- •10.2.1. Понятие о барометрическом нивелировании

- •10.2.2 Буссольная съемка

- •10.3 Глазомерная съемка

6.2 Оптические дальномеры

Различают непосредственное измерение расстояний и измерение расстояний с помощью специальных приборов, называемых дальномерами.

В дальномерах измеряется не сама длина линии, а некоторая другая величина, относительно которой длина линии является функцией.

В геодезии применяют 3 вида дальномеров:

оптические (дальномеры геометрического типа),

электрооптические (светодальномеры),

радиотехнические (радиодальномеры).

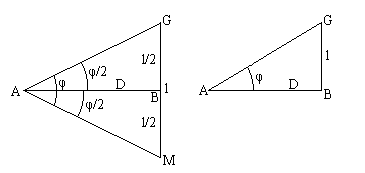

Рис.6.2.1

Геометрическая схема оптических дальномеров. Пусть требуется найти расстояние АВ (рис. 6.2.1). Поместим в точку А оптический дальномер, а в точку В перпендикулярно линии АВ - рейку.

Обозначим: l - отрезок рейки GM,

φ - угол, под которым этот отрезок виден из точки А.

Из треугольника АGВ имеем:

![]() (6.2.1)

(6.2.1)

или

D = l * Ctg(φ). (6.2.2)

Обычно угол φ небольшой (до 1o) , и, применяя разложение функции Ctgφ в ряд, можно привести формулу (6.2.1) к виду (6.2.2). В правой части этих формул два аргумента, относительно которых расстояние D является функцией. Если один из аргументов имеет постоянное значение, то для нахождения расстояния D достаточно измерить только одну величину. В зависимости от того, какая величина - φ или l, - принята постоянной, различают дальномеры с постоянным углом и дальномеры с постоянным базисом.

В дальномере с постоянным углом измеряют отрезок l, а угол φ - постоянный; он называется диастимометрическим углом.

В дальномерах с постоянным базисом измеряют угол φ, который называется параллактическим углом; отрезок l имеет постоянную известную длину и называется базисом.

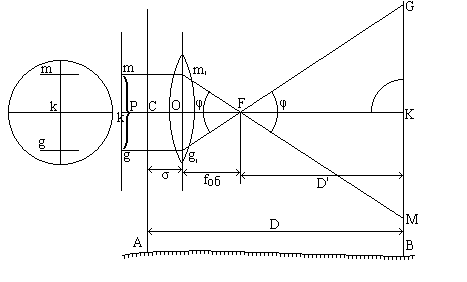

Нитяной дальномер с постоянным углом. В сетке нитей зрительных труб, как правило, имеются две дополнительные горизонтальные нити, расположенные по обе стороны от центра сетки нитей на равных расстояниях от него; это - дальномерные нити (рис.6.2.2).

Нарисуем ход лучей, проходящих через дальномерные нити в трубе Кеплера с внешней фокусировкой. Прибор установлен над точкой А; в точке В находится рейка, установленная перпендикулярно визирной линии трубы. Требуется найти расстояние между точками А и В.

Рис.6.2.2

Построим ход лучей из точек m и g дальномерных нитей. Лучи из точек m и g, идущие параллельно оптической оси, после преломления на линзе объектива пересекут эту ось в точке переднего фокуса F и попадут в точки М и G рейки. Расстояние от точки A до точки B будет равно:

D = l/2 * Ctg(φ/2) + fоб + d, (6.2.3)

где d - расстояние от центра объектива до оси вращения теодолита;

fоб-фокусное расстояние объектива;

l - длина отрезка MG на рейке.

Обозначим (fоб + d) через c, а величину 1/2*Ctg φ/2 - через С, тогда

D = C * l + c. (6.2.4)

Постоянная С называется коэффицентом дальномера. Из Dm'OF имеем:

Ctg φ/2 = ОF/m'O; m'O= p/2; Ctg φ/2 = (fоб*2)/p,

где p - расстояние между дальномерными нитями. Далее пишем:

С = fоб/p. (6.2.5)

Коэффициент дальномера равен отношению фокусного расстояния объектива к расстоянию между дальномерными нитями. Обычно коэффицент С принимают равным 100, тогда Ctg φ/2 = 200 и φ = 34.38'. При С = 100 и fоб = 200 мм расстояние между нитями равно 2 мм .

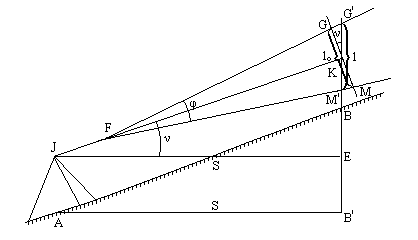

Измерение нитяным дальномером наклонного расстояния. Пусть визирная линия трубы JK при измерении расстояния АВ имеет угол наклона ν, и по рейке измерен отрезок l (рис.6.2.3). Если бы рейка была установлена перпендикулярно визирной линии трубы, то наклонное расстояние было бы равно:

D = l0 * C + c.

Но l0 = l*Cos ν, поэтому

D = C*l*Cosν + c. (6.2.6)

Горизонтальное проложение линии S определим из Δ JKE :

S = D*Cosν или

S= C*l*Cos2ν + c*Cosν. (6.2.7)

Рис.6.2.3

Для удобства вычислений принимаем второе слагаемое равным с*Cos2ν ; поскольку с величина небольшая (около 30 см), то такая замена не внесет заметной ошибки в вычисления. Tогда

S = (C * l + c) * Cos2ν, или

S = D'* Cos2ν. (6.2.8)

Oбычно величину (C*l + c) назыывают дальномерным расстоянием. Обозначим разность (D' - S) через ΔD и назовем ее поправкой за приведение к горизонту, тогда

S = D' - ΔD,

где ΔD = D' * Sin2 ν. (6.2.9)

Угол ν измеряют

вертикальным кругом теодолита; причем

при

![]() поправка

ΔD не учитывается. Точность измерения

расстояний нитяным дальномером обычно

оценивается относительной ошибкой от

1/100 до 1/300.

поправка

ΔD не учитывается. Точность измерения

расстояний нитяным дальномером обычно

оценивается относительной ошибкой от

1/100 до 1/300.

Кроме обычного нитяного дальномера существуют оптические дальномеры двойного изображения.

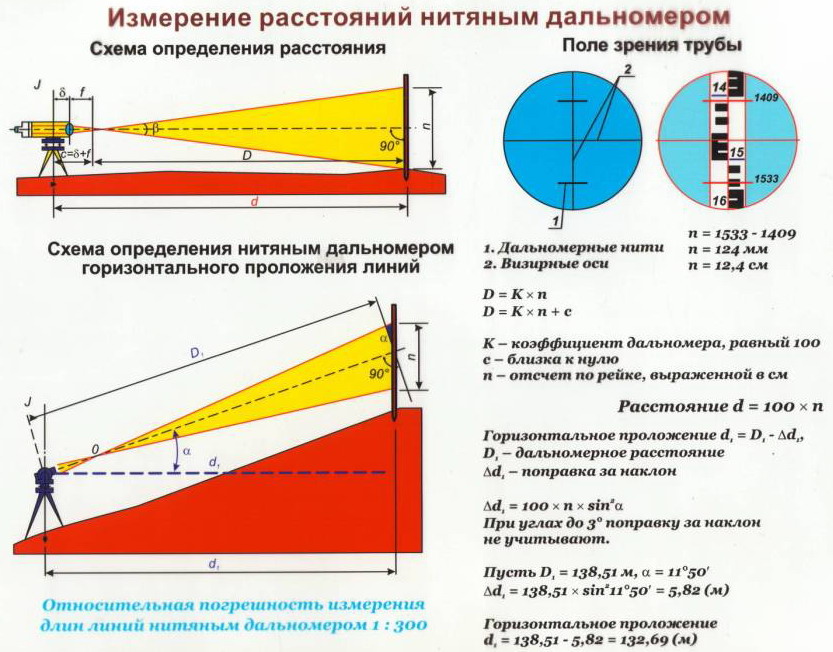

Порядок определения расстояния нитяным дальномером показан на рис. 6.2.4

Рис 6.2.4