- •Введение Тема: Введение. Дисциплина «Топографо-геодезические изыскания. История геодезии и топографии.

- •Раздел 1 Общие сведения.

- •Тема 1.1. Понятие о фигуре Земли. Процессы производства геодезических работ

- •1.1.1 Фигура Земли

- •1.1.2 Процессы производства геодезических работ

- •Тема 1.2. Метод проекций в геодезии и способы определения положения точек на местности

- •1.2.1 Центральная проекция

- •1.2.2 Ортогональная проекция

- •1.2.3 Горизонтальная проекция

- •1.2.4 Способы определения положения точек на местности.

- •1.2.5 Искажение расстояний

- •1.2.6 Искажение высот точек

- •Тема 1.3 Основные сведения об измерениях в геодезии. Производство линейных измерений. Начальные сведения о теории ошибок.

- •1.3.1 Измерения в геодезии

- •1.3.2 Начальные сведения из теории ошибок

- •1.3.3 Измерение расстояний

- •1.3.3.1Мерные приборы

- •Тема 1.4. Краткие сведения о построении геодезических сетей. Классификация геодезических сетей

- •Закрепление геодезических пунктов на местности

- •Тема 1.5 Общие сведения о съемках местности

- •Раздел 2

- •2.1 Масштабы. Понятие о плане, карте и профиле местности

- •2.1.1 Масштабы

- •2.1.2 Понятие о плане, карте, аэроснимке

- •Лекция 12

- •2.2. Географические координаты.

- •2.2.1 Астрономические координаты

- •2.2.2 Геодезические координаты

- •Лекция 13

- •2.3 Система плоских прямоугольных координат

- •2.3.1Прямоугольные координаты

- •2.3.2 Полярные координаты

- •2.3.3 Картографическая проекция Гаусса

- •2.4. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов.

- •2.4.1. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •2.4.2. Разграфка и номенклатура крупномасштабных планов

- •2.4.3. Координатная сетка

- •2.5 Изображение ситуаций земной поверхности на картах и планах.

- •2.5.1 Условные знаки топографических карт

- •2.6. Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа. Свойства горизонталей.

- •2.6.1 Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа

- •2.6.2 Свойства горизонталей

- •2.7 Ориентирование. Ориентирование линий и ориентирующие углы.

- •2.7.1. Ориентирование по географическому меридиану точки

- •2.7.2. Ориентирование по осевому меридиану зоны

- •2.7.3. Ориентирование по магнитному меридиану точки

- •2.7.4. Румбы линий

- •2.8 Прямая и обратная геодезические задачи

- •2.8.1. Способы задания прямоугольной системы координат

- •2.8.2. Три элементарных измерения

- •2.8.3 Прямая геодезическая задача на плоскости

- •2.8.4 Обратная геодезическая задача на плоскости

- •Раздел 3 Решение задач по топографическим планам и картам

- •3.1 Измерения на топографических планах и картах

- •3.1.2 Ориентирование карты на местности

- •3.2 Решение инженерных задач по топографическому плану

- •3.2.1 Крутизна и направление скатов.

- •3.2.2 Определение отметок

- •3.2.3 Построение профиля

- •3.2.4 Построение водосборной площади

- •3.3 Измерение площадей участков местности на плане

- •3.3.1 Графический способ.

- •3.4 Определение объемов

- •Раздел 4. Теодолитная съемка.

- •4.1 Общие сведения

- •4.1.1Принцип измерения горизонтального угла

- •4.2 Назначение, устройство, типы теодолитов.

- •4.2.1 Назначение

- •4.2.2 Устройство и типы теодолитов

- •4.3 Поверки теодолита

- •4.4 Измерение углов теодолитом.

- •4.2. Измерение вертикальных углов

- •4.5 Производство теодолитной съемки

- •4.5.1 Рекогносцировка местности

- •4.5.2 Привязка теодолитного хода.

- •4.5.3 Измерение горизонтальных углов и длин линий, съемка контуров ситуации

- •4.5.4 Измерение расстояний мерной лентой (рулеткой)

- •4.6 Камеральные работы при теодолитной съемке.

- •4.6.1 Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода

- •4.6.2 Вычисление координат пунктов замкнутого линейно-углового хода

- •4.6.3Составление плана теодолитной съемки.

- •Раздел 5. Геометрическое нивелирование.

- •5.1 Назначение и виды нивелирования.

- •5.1.1 Геометрическое нивелирование

- •5.1.2. Понятие о гидростатическом нивелировании

- •5.1.3. Понятие о барометрическом нивелировании

- •5.2 Нивелиры. Нивелирные рейки.

- •5.2.1. Нивелиры: их устройство, поверки, исследования

- •5.2.2 Нивелирные рейки

- •5.3 Производство геометрического нивелирования

- •5.3.1 Работы на станции

- •5.3.2 Измерение линий и ведение пикетажа

- •5.3.3 Элементы кривой и их определение.

- •5.3.4. Влияние кривизны земли и рефракции на измеряемое превышение

- •5.4 Камеральная обработка результатов геометрического нивелирования

- •5.4.1 Вычисление отметок реперов разомкнутого хода технического нивелирования

- •5.4.2 Составление продольного профиля

- •5.4.3 Нанесение на профиль проектных линий. Вычисление уклонов, проектных и рабочих отметок.

- •5.5 Нивелирование поверхности.

- •5.5.1 Подготовка поверхности участка к нивелированию

- •5.5.2 Нивелирование вершин квадратов

- •5.5.3 Составление плана с горизонталями

- •Раздел 6 Общие сведения о топографических съемках.

- •6.1 Назначение топографических съемок

- •6.1.1Принцип топографической съемки Комплекс работ, в результате выполнения которого получают карту или план местности, называют топографической съемкой.

- •6.1.2. Классификация съемок

- •6.2 Оптические дальномеры

- •Лекция 58

- •6.3 Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел 7. Тахеометрическая съемка.

- •7.1 Назначение тахеометрической съемки и применяемые приборы

- •7.2 Производство тахеометрической съемки.

- •7.3 Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Раздел 8 Мензульная съемка.

- •8.1 Назначение мензульной съемки и применяемые приборы

- •8.2 Производство мензульной съемки

- •Раздел 9 Фототопографическая съемка

- •9.1 Понятие о фототопографической съемке

- •9.2 Понятие об аэрофототопографической съемке

- •Раздел 10 Упрощенные виды съемок пониженной точности.

- •Тема 10.1 Назначение и виды упрощенных съемок. Съемки экером и мерной лентой.

- •10.2 Буссольная съемка. Барометрическое нивелирование

- •10.2.1. Понятие о барометрическом нивелировании

- •10.2.2 Буссольная съемка

- •10.3 Глазомерная съемка

4.5.4 Измерение расстояний мерной лентой (рулеткой)

В измерении расстояния мерной лентой (рулеткой) участвуют 4 человека: два мерщика, один записатор и один "человек-вешка".

Процесс измерения одного расстояния включает следующие операции:

"человек-вешка" надевает контрастную одежду, уходит на конец линии и там встаёт над центром пункта;

передний мерщик берёт конец ленты и шпильки и идёт по створу линии;

по команде заднего мерщика он останавливается и по его сигналам, смещаясь вправо-влево, встаёт в створ линии с точностью до 20 см;

задний мерщик прикладывает нуль ленты к центру пункта; передний мерщик встряхивает ленту, натягивает её с силой около 10 кг и против последнего штриха ленты вертикально втыкает шпильку в землю;

оба мерщика встают и синхронно идут вперёд по створу линии;

у воткнутой в землю шпильки задний мерщик даёт команду остановиться и операции установки переднего мерщика в створ, прикладывания нулевого деления к шпильке, встряхивания ленты, её натяжения и втыкания в землю шпильки повторяются;

задний мерщик вытаскивает шпильку из земли и движение вперёд возобновляется;

в конце линии измеряют домер (остаток), то есть расстояние от последней воткнутой в землю шпильки до центра пункта конца линии;

записатор идёт вместе с мерщиками и считает количество уложений ленты; он же записывает в журнал значение домера; контроль: количество уложений ленты равно количеству шпилек, собранных задним мерщиком.

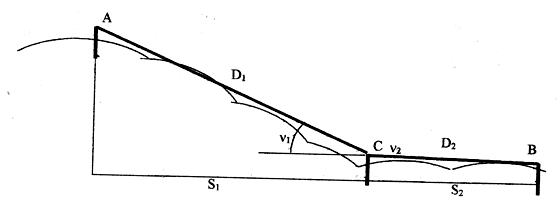

Если сторона теодолитного хода имеет неодинаковый угол наклона по всей длине, то её нужно разделить на две (или более) частей, каждая из которых имеет постоянный угол наклона. Каждую часть и её угол наклона следует измерять отдельно (рис.4.5.7). Горизонтальное проложение такой стороны хода равна сумме горизонтальных проложений отдельных её частей ( на рис. 4.5.7 S=S1+S2 ).

Рисунок 4.5.7 - Схема измерения длины линии по частям

Если сторона хода пересекает небольшой овраг шириной не больше длины мерной ленты, то на бровке оврага закрепляют временную точку С и измеряют получившиеся две части стороны хода по отдельности (рис. 4.5.8). В обратном ходе (от точки В к точке А) точку С располагают на другой бровке оврага.

Рисунок 4.5.8 - Схема измерения расстояния через препятствие

Пройдя весь теодолитный ход в прямом направлении, выполняют обратный ход, повторяя все измерительные операции. За измеренное значение линии принимают среднее из двух измерений (прямо и обратно), если они различаются не более, чем на 1/1000 от длины линии (10 см на каждые 100 м). Для исключения просчётов при измерении расстояний мерной лентой рекомендуется заранее измерить длины сторон теодолитного хода с помощью нитяного дальномера (во время измерения горизонтальных углов). Измеренная длина стороны хода вычисляется как среднее из первого и второго измерений (из прямого и обратного хода) по формуле

D = n * L0 +1/2 * ( rпр + rобр) , (4.5.7)

где n - количество уложений ленты, L0 - номинальная длина ленты, rпр - остаток (домер) при первом измерении, rобр - остаток (домер) при втором измерении.

Горизонтальное проложение стороны вычисляется по формуле

S = D

+![]() L

+

h

+

t,

(4.5.8)

L

+

h

+

t,

(4.5.8)

где

L

- поправка за фактическую длину ленты

(по результатам компарирования ленты),

t

- поправка за температуру,

t

= D *

![]() *

(t - t0);

здесь t - температура ленты во время

измерений, t0

- температура ленты во время компарирования,

-

коэффициент линейного расширения стали,

=

12.5*10-6

на один градус температуры;

h

- поправка за наклон (за превышение),

*

(t - t0);

здесь t - температура ленты во время

измерений, t0

- температура ленты во время компарирования,

-

коэффициент линейного расширения стали,

=

12.5*10-6

на один градус температуры;

h

- поправка за наклон (за превышение),

h

= -2 * D * Sin2(![]() /2)

или

h

= - h2

/ 2D,

/2)

или

h

= - h2

/ 2D,

где - угол наклона стороны хода, h - превышение начала и конца стороны.

Все вычисления следует выполнять до миллиметров, а затем округлить S до сантиметров. На ровной местности ( <1o) поправку за наклон линии можно не вычислять и принять её равной нулю. Пример вычисления горизонтальных проложений дан в таблице 4.5.1.

N стор. |

Измерен. D м |

Угол гр. мин. |

Превыш h м |

Поправки |

м |

S м |

||

h м |

t м |

l м |

||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

1 |

124,45 |

- |

2,453 |

- 0,024 |

- |

+ 0,167 |

+ 0,143 |

124,59 |

2 |

41,16 |

6 45 |

- |

- 0,285 |

- |

+ 0,056 |

- 0,229 |

40,93 |

92,31 |

0 20 |

- |

0 |

- |

+ 0,125 |

- 0,125 |

92,44 |

|

133,37 |

||||||||

Таблица 4.5.1 - Вычисление горизонтальных проложений измеренных расстояний L0 = 20,000; l=+ 0,027; t = t0;

Примечания:

в графу 2 вписывается среднее расстояние из прямого и обратного хода;

из двух граф (3 и 4) заполняется только одна;

знаки у углов наклона и превышений не ставятся.

По материалам съемки составляют и вычерчивают план участка.

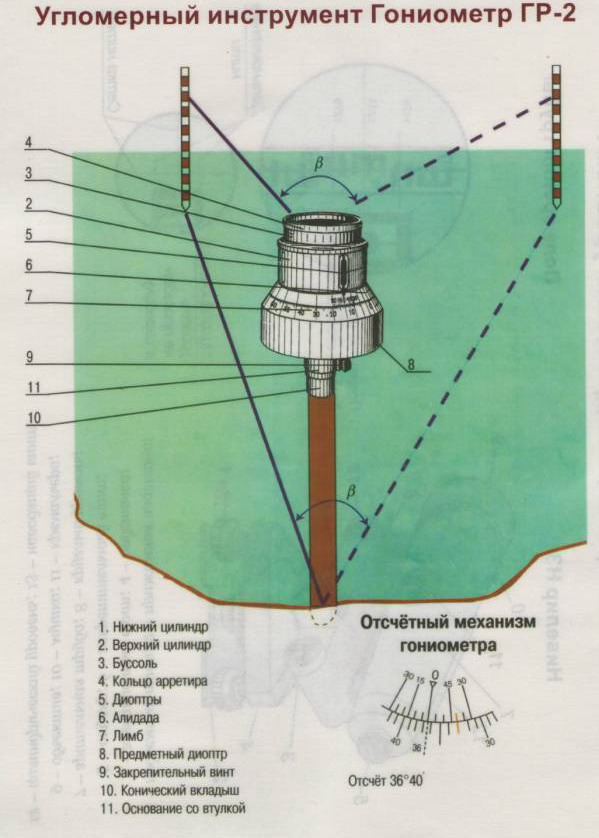

Гониометр. При съемке контуров местности применяют простейшие геодезические приборы –гониометр и экеры. Гониометр предназначен для измерения и построения горизонтальных углов с ошибкой 5′, а также ориентирования линии по магнитному меридиану. Устройство гониометра показано на рис. 4.5.11

Для измерения горизонтального угла гониометр ставят в вершину угла и центрируют с помощью отвеса. Совместив нулевые деления лимба и алидады, наводят диоптры нижнего цилиндра на левую веху. Вращая верхний цилиндр, наводят его диоптры на правую веху и берут отсчет по верньеру. Это и будет величина измеряемого угла.

Рис.4.5.11

Лекции 41-43