- •Введение Тема: Введение. Дисциплина «Топографо-геодезические изыскания. История геодезии и топографии.

- •Раздел 1 Общие сведения.

- •Тема 1.1. Понятие о фигуре Земли. Процессы производства геодезических работ

- •1.1.1 Фигура Земли

- •1.1.2 Процессы производства геодезических работ

- •Тема 1.2. Метод проекций в геодезии и способы определения положения точек на местности

- •1.2.1 Центральная проекция

- •1.2.2 Ортогональная проекция

- •1.2.3 Горизонтальная проекция

- •1.2.4 Способы определения положения точек на местности.

- •1.2.5 Искажение расстояний

- •1.2.6 Искажение высот точек

- •Тема 1.3 Основные сведения об измерениях в геодезии. Производство линейных измерений. Начальные сведения о теории ошибок.

- •1.3.1 Измерения в геодезии

- •1.3.2 Начальные сведения из теории ошибок

- •1.3.3 Измерение расстояний

- •1.3.3.1Мерные приборы

- •Тема 1.4. Краткие сведения о построении геодезических сетей. Классификация геодезических сетей

- •Закрепление геодезических пунктов на местности

- •Тема 1.5 Общие сведения о съемках местности

- •Раздел 2

- •2.1 Масштабы. Понятие о плане, карте и профиле местности

- •2.1.1 Масштабы

- •2.1.2 Понятие о плане, карте, аэроснимке

- •Лекция 12

- •2.2. Географические координаты.

- •2.2.1 Астрономические координаты

- •2.2.2 Геодезические координаты

- •Лекция 13

- •2.3 Система плоских прямоугольных координат

- •2.3.1Прямоугольные координаты

- •2.3.2 Полярные координаты

- •2.3.3 Картографическая проекция Гаусса

- •2.4. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов.

- •2.4.1. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •2.4.2. Разграфка и номенклатура крупномасштабных планов

- •2.4.3. Координатная сетка

- •2.5 Изображение ситуаций земной поверхности на картах и планах.

- •2.5.1 Условные знаки топографических карт

- •2.6. Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа. Свойства горизонталей.

- •2.6.1 Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа

- •2.6.2 Свойства горизонталей

- •2.7 Ориентирование. Ориентирование линий и ориентирующие углы.

- •2.7.1. Ориентирование по географическому меридиану точки

- •2.7.2. Ориентирование по осевому меридиану зоны

- •2.7.3. Ориентирование по магнитному меридиану точки

- •2.7.4. Румбы линий

- •2.8 Прямая и обратная геодезические задачи

- •2.8.1. Способы задания прямоугольной системы координат

- •2.8.2. Три элементарных измерения

- •2.8.3 Прямая геодезическая задача на плоскости

- •2.8.4 Обратная геодезическая задача на плоскости

- •Раздел 3 Решение задач по топографическим планам и картам

- •3.1 Измерения на топографических планах и картах

- •3.1.2 Ориентирование карты на местности

- •3.2 Решение инженерных задач по топографическому плану

- •3.2.1 Крутизна и направление скатов.

- •3.2.2 Определение отметок

- •3.2.3 Построение профиля

- •3.2.4 Построение водосборной площади

- •3.3 Измерение площадей участков местности на плане

- •3.3.1 Графический способ.

- •3.4 Определение объемов

- •Раздел 4. Теодолитная съемка.

- •4.1 Общие сведения

- •4.1.1Принцип измерения горизонтального угла

- •4.2 Назначение, устройство, типы теодолитов.

- •4.2.1 Назначение

- •4.2.2 Устройство и типы теодолитов

- •4.3 Поверки теодолита

- •4.4 Измерение углов теодолитом.

- •4.2. Измерение вертикальных углов

- •4.5 Производство теодолитной съемки

- •4.5.1 Рекогносцировка местности

- •4.5.2 Привязка теодолитного хода.

- •4.5.3 Измерение горизонтальных углов и длин линий, съемка контуров ситуации

- •4.5.4 Измерение расстояний мерной лентой (рулеткой)

- •4.6 Камеральные работы при теодолитной съемке.

- •4.6.1 Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода

- •4.6.2 Вычисление координат пунктов замкнутого линейно-углового хода

- •4.6.3Составление плана теодолитной съемки.

- •Раздел 5. Геометрическое нивелирование.

- •5.1 Назначение и виды нивелирования.

- •5.1.1 Геометрическое нивелирование

- •5.1.2. Понятие о гидростатическом нивелировании

- •5.1.3. Понятие о барометрическом нивелировании

- •5.2 Нивелиры. Нивелирные рейки.

- •5.2.1. Нивелиры: их устройство, поверки, исследования

- •5.2.2 Нивелирные рейки

- •5.3 Производство геометрического нивелирования

- •5.3.1 Работы на станции

- •5.3.2 Измерение линий и ведение пикетажа

- •5.3.3 Элементы кривой и их определение.

- •5.3.4. Влияние кривизны земли и рефракции на измеряемое превышение

- •5.4 Камеральная обработка результатов геометрического нивелирования

- •5.4.1 Вычисление отметок реперов разомкнутого хода технического нивелирования

- •5.4.2 Составление продольного профиля

- •5.4.3 Нанесение на профиль проектных линий. Вычисление уклонов, проектных и рабочих отметок.

- •5.5 Нивелирование поверхности.

- •5.5.1 Подготовка поверхности участка к нивелированию

- •5.5.2 Нивелирование вершин квадратов

- •5.5.3 Составление плана с горизонталями

- •Раздел 6 Общие сведения о топографических съемках.

- •6.1 Назначение топографических съемок

- •6.1.1Принцип топографической съемки Комплекс работ, в результате выполнения которого получают карту или план местности, называют топографической съемкой.

- •6.1.2. Классификация съемок

- •6.2 Оптические дальномеры

- •Лекция 58

- •6.3 Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел 7. Тахеометрическая съемка.

- •7.1 Назначение тахеометрической съемки и применяемые приборы

- •7.2 Производство тахеометрической съемки.

- •7.3 Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Раздел 8 Мензульная съемка.

- •8.1 Назначение мензульной съемки и применяемые приборы

- •8.2 Производство мензульной съемки

- •Раздел 9 Фототопографическая съемка

- •9.1 Понятие о фототопографической съемке

- •9.2 Понятие об аэрофототопографической съемке

- •Раздел 10 Упрощенные виды съемок пониженной точности.

- •Тема 10.1 Назначение и виды упрощенных съемок. Съемки экером и мерной лентой.

- •10.2 Буссольная съемка. Барометрическое нивелирование

- •10.2.1. Понятие о барометрическом нивелировании

- •10.2.2 Буссольная съемка

- •10.3 Глазомерная съемка

4.5 Производство теодолитной съемки

Теодолитная съемка относится к горизонтальному виду съемки и выполняется с помощью теодолита и рулетки.

Съемочное обоснование обычно создают проложением теодолитных ходов. Если участок съемки имеет вытянутую форму, то теодолитный ход прокладывают по его оси; при этом отдельные пункты съемочного обоснования можно определять из геодезических засечек. Если участок имеет овальную форму, то прокладывают замкнутый ход по его границе; внутри участка можно проложить диагональные ходы.

Выполнение полевых работ по теодолитной съемке производится в следующей последовательности:

рекогносцировка местности и выбор полигона для съемки с закреплением точек теодолитного хода;

привязка точек теодолитного хода к пунктам государственной геодезической сети или к постоянным местным предметам;

измерение горизонтальных углов и длин линий, съемка контуров ситуации.

4.5.1 Рекогносцировка местности

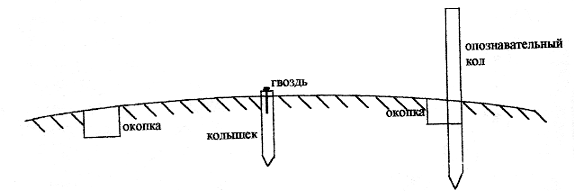

Рекогносцировку проводят для ознакомления с участком местности, подлежащим съемке. При этом осматривают опорные пункты геодезических сетей и местные предметы (здания, граничные знаки) для привязки к ним теодолитного хода. Назначается направление теодолитного хода и положение его вершин, обеспечивающее возможность привязки хода к опорным пунктам и удобство выполнения съемки контуров ситуации. Вершины ходов располагают в местах хорошей взаимной видимости. Закрепляют вершины теодолитных ходов на местности деревянными кольями (Рис.4.5.1)

Рисунок 4.5.1 - Закрепление пункта теодолитного хода

4.5.2 Привязка теодолитного хода.

Привязка осуществляется измерением примычных углов β1 и β2 на пунктах государственной геодезической сети II и III координаты, которых известны (рис. 4.5.2)

Рис. 4.5.2

4.5.3 Измерение горизонтальных углов и длин линий, съемка контуров ситуации

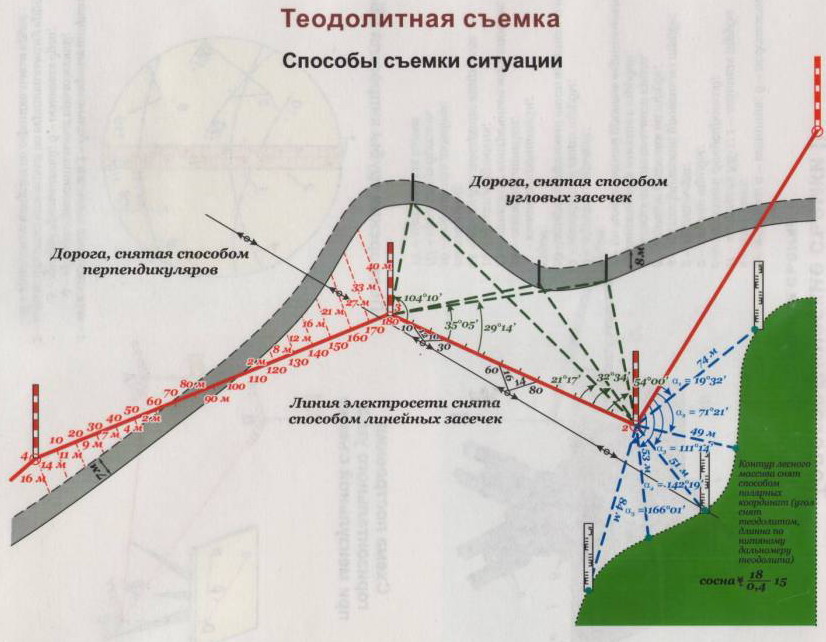

При горизонтальной съемке положение отдельных точек определяют относительно пунктов съемочного обоснования и линий, соединяющих их (рис. 4.5.6), применяя:

способ засечек ( угловых, линейных, комбинированных );

полярный способ;

способ перпендикуляров;

способ створов.

Широко также применяется способ обмеров зданий и сооружений и расстояний между ними с помощью рулетки.

Способ засечек. При угловой засечке положение точки 1 определяют относительно двух пунктов съемочного обоснования А и В с помощью двух измеренных горизонтальных углов α1 и β1. Положение другой точки - точки 2 определяют, измеряя два других угла α2 и β2 (рис.4.5.3). Результаты измерений записывают в журнал.

Рис.4.5.3 Рис.4.5..4

При построении плана при точках А и В с помощью транспортира строят углы α1 и β1 и в пересечении линий получают изображение точки 1 на плане. Аналогично находят на плане положение точки 2.

Если расстояние до точки 1 не превышает длины рулетки, положение точки 1 определяют линейной засечкой, при которой измеряют расстояния А - 1 и В - 1 ; при построении плана из точки А проводят дугу радиусом, равным расстоянию А - 1 в масштабе плана, а из точки В - радиусом, равным расстоянию В - 1 в масштабе плана. Точка пересечения этих дуг является изображением точки 1 на плане.

Точность измерения горизонтальных углов при угловой засечке определяется точностью их построения на плане транспортиром,т.е. порядка 10' - 15'. Допустимую ошибку измерения расстояний при линейной засечке рассчитывают по формуле:

ms = 0,3 мм * М, (4.5.1)

где М - знаменатель масштаба съемки.

Полярный способ. Полярный способ съемки - это реализация полярной системы координат. Теодолит устанавливают на пункте съемочного обоснования А, принимая его за начало ( полюс ) местной полярной системы координат. Полярная ось совмещается с направлением на другой пункт съемочного обоснования В. Затем измеряют горизонтальный угол β1, образованный направлением АВ и направлением на снимаемую точку 1, и расстояние S1 от точки А до точки 1 (рис.4.5.4). При построении плана положение точки 1 получают, откладывая на стороне угла β1, построенного транспортиром, расстояние S1 в масштабе плана.

Рассчитаем среднюю квадратическую ошибку измерения углов и расстояний при полярном способе съемки, если ошибка положения точки 1 задана и равна Мp.

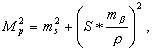

В полярной системе координат ошибка положение точки выражается формулой:

(4.5.21)

(4.5.21)

где mβ - ошибка измерения угла β; ms - ошибка измерения полярного расстояния.

По принципу равных влияний имеем:

m2s

= ( S * mβ/

![]() )2

= M2

/2, (4.5.3)

)2

= M2

/2, (4.5.3)

откуда

![]() и

и

![]() (4.5.4)

(4.5.4)

Пусть масштаб съемки 1:М=1:2 000, тогда Мp=0.5 мм * 2 000=1 м. При S=100 м вычисления по формулам (4.5.4) дают mβ=24', ms =0.7м, ms/S = 1/150.

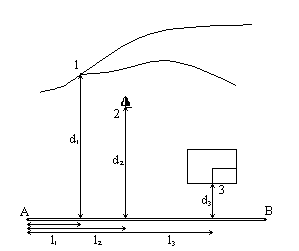

Способ перпендикуляров. Способ перпендикуляров является реализацией обычной прямоугольной системы координат. Пусть линия АВ - одна из сторон теодолитного хода. Примем ее за ось l, начало координат совместим с пунктом А; ось d расположим перпендикулярно линии АВ. Положение точки 1 определяется двумя перпендикулярами l1 и d1 (рис.4.5.5), длины которых измеряют мерной лентой или рулеткой.

Рис.4.5.5

Для построения прямого угла β можно применить теодолит или эккер; иногда угол β = 90o можно построить на глаз. Положение точки 1 на плане получают после выполнения трех операций: откладывания вдоль линии АВ длины перпендикуляра l1, построения угла β =90o c помощью транспортира, откладывания на стороне угла β длины второго перпендикуляра d1.

Съемка других точек и определение их положения на плане выполняются в таком же порядке.

Ошибка положения точки Мp в способе перпендикуляров складывается из ошибки измерения перпендикуляра l, ошибки построения (или измерения) угла β = 90 o и ошибки измерения перпендикуляра d:

М2p = m2l + mβ 2/ 2 * d2 + m2d. (4.5.5)

По принципу равных влияний полагаем:

m2l = m β2/ 2 * d2 = m2d = M2p/3. (4.5.6)

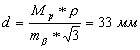

При Мp

= 0.5 мм на плане получим

![]() в

масштабе плана. Приняв ошибку построения

угла mβ=

30', рассчитаем допустимую длину

перпендикуляра d:

в

масштабе плана. Приняв ошибку построения

угла mβ=

30', рассчитаем допустимую длину

перпендикуляра d:

в масштабе плана при относительной ошибке его измерения:

md / d = 0.33 мм / 33 м = 1/110.

Для плана масштаба 1 : 2 000 расчетная длина перпендикуляра d получается 66 м, а для масштаба 1 : 500 - d = 16 м. В Инструкции эти величины заданы 60 м и 20 м соответственно.

Разумеется, при другом значении ошибки mβ допустимая длина перпендикуляра d будет другой. Например, строя угол β = 90o "на глаз" (mβ = 1o) , получим d = 16 мм в масштабе плана.

Рис. 4.5.6

При горизонтальной съемке результаты измерений углов и линий записывают в журнал. Кроме того, прямо в поле составляют схематический чертеж местности - абрис, на котором показывают все пункты съемочного обоснования, контуры, ситуацию местности, записывают результаты измерений, делают пояснительные записи. Журнал измерений горизонтальных углов приведены в табл. 4.4.1 и табл. 4.4.2.