- •Введение Тема: Введение. Дисциплина «Топографо-геодезические изыскания. История геодезии и топографии.

- •Раздел 1 Общие сведения.

- •Тема 1.1. Понятие о фигуре Земли. Процессы производства геодезических работ

- •1.1.1 Фигура Земли

- •1.1.2 Процессы производства геодезических работ

- •Тема 1.2. Метод проекций в геодезии и способы определения положения точек на местности

- •1.2.1 Центральная проекция

- •1.2.2 Ортогональная проекция

- •1.2.3 Горизонтальная проекция

- •1.2.4 Способы определения положения точек на местности.

- •1.2.5 Искажение расстояний

- •1.2.6 Искажение высот точек

- •Тема 1.3 Основные сведения об измерениях в геодезии. Производство линейных измерений. Начальные сведения о теории ошибок.

- •1.3.1 Измерения в геодезии

- •1.3.2 Начальные сведения из теории ошибок

- •1.3.3 Измерение расстояний

- •1.3.3.1Мерные приборы

- •Тема 1.4. Краткие сведения о построении геодезических сетей. Классификация геодезических сетей

- •Закрепление геодезических пунктов на местности

- •Тема 1.5 Общие сведения о съемках местности

- •Раздел 2

- •2.1 Масштабы. Понятие о плане, карте и профиле местности

- •2.1.1 Масштабы

- •2.1.2 Понятие о плане, карте, аэроснимке

- •Лекция 12

- •2.2. Географические координаты.

- •2.2.1 Астрономические координаты

- •2.2.2 Геодезические координаты

- •Лекция 13

- •2.3 Система плоских прямоугольных координат

- •2.3.1Прямоугольные координаты

- •2.3.2 Полярные координаты

- •2.3.3 Картографическая проекция Гаусса

- •2.4. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов.

- •2.4.1. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •2.4.2. Разграфка и номенклатура крупномасштабных планов

- •2.4.3. Координатная сетка

- •2.5 Изображение ситуаций земной поверхности на картах и планах.

- •2.5.1 Условные знаки топографических карт

- •2.6. Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа. Свойства горизонталей.

- •2.6.1 Изображение рельефа на картах и планах. Чтение рельефа

- •2.6.2 Свойства горизонталей

- •2.7 Ориентирование. Ориентирование линий и ориентирующие углы.

- •2.7.1. Ориентирование по географическому меридиану точки

- •2.7.2. Ориентирование по осевому меридиану зоны

- •2.7.3. Ориентирование по магнитному меридиану точки

- •2.7.4. Румбы линий

- •2.8 Прямая и обратная геодезические задачи

- •2.8.1. Способы задания прямоугольной системы координат

- •2.8.2. Три элементарных измерения

- •2.8.3 Прямая геодезическая задача на плоскости

- •2.8.4 Обратная геодезическая задача на плоскости

- •Раздел 3 Решение задач по топографическим планам и картам

- •3.1 Измерения на топографических планах и картах

- •3.1.2 Ориентирование карты на местности

- •3.2 Решение инженерных задач по топографическому плану

- •3.2.1 Крутизна и направление скатов.

- •3.2.2 Определение отметок

- •3.2.3 Построение профиля

- •3.2.4 Построение водосборной площади

- •3.3 Измерение площадей участков местности на плане

- •3.3.1 Графический способ.

- •3.4 Определение объемов

- •Раздел 4. Теодолитная съемка.

- •4.1 Общие сведения

- •4.1.1Принцип измерения горизонтального угла

- •4.2 Назначение, устройство, типы теодолитов.

- •4.2.1 Назначение

- •4.2.2 Устройство и типы теодолитов

- •4.3 Поверки теодолита

- •4.4 Измерение углов теодолитом.

- •4.2. Измерение вертикальных углов

- •4.5 Производство теодолитной съемки

- •4.5.1 Рекогносцировка местности

- •4.5.2 Привязка теодолитного хода.

- •4.5.3 Измерение горизонтальных углов и длин линий, съемка контуров ситуации

- •4.5.4 Измерение расстояний мерной лентой (рулеткой)

- •4.6 Камеральные работы при теодолитной съемке.

- •4.6.1 Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода

- •4.6.2 Вычисление координат пунктов замкнутого линейно-углового хода

- •4.6.3Составление плана теодолитной съемки.

- •Раздел 5. Геометрическое нивелирование.

- •5.1 Назначение и виды нивелирования.

- •5.1.1 Геометрическое нивелирование

- •5.1.2. Понятие о гидростатическом нивелировании

- •5.1.3. Понятие о барометрическом нивелировании

- •5.2 Нивелиры. Нивелирные рейки.

- •5.2.1. Нивелиры: их устройство, поверки, исследования

- •5.2.2 Нивелирные рейки

- •5.3 Производство геометрического нивелирования

- •5.3.1 Работы на станции

- •5.3.2 Измерение линий и ведение пикетажа

- •5.3.3 Элементы кривой и их определение.

- •5.3.4. Влияние кривизны земли и рефракции на измеряемое превышение

- •5.4 Камеральная обработка результатов геометрического нивелирования

- •5.4.1 Вычисление отметок реперов разомкнутого хода технического нивелирования

- •5.4.2 Составление продольного профиля

- •5.4.3 Нанесение на профиль проектных линий. Вычисление уклонов, проектных и рабочих отметок.

- •5.5 Нивелирование поверхности.

- •5.5.1 Подготовка поверхности участка к нивелированию

- •5.5.2 Нивелирование вершин квадратов

- •5.5.3 Составление плана с горизонталями

- •Раздел 6 Общие сведения о топографических съемках.

- •6.1 Назначение топографических съемок

- •6.1.1Принцип топографической съемки Комплекс работ, в результате выполнения которого получают карту или план местности, называют топографической съемкой.

- •6.1.2. Классификация съемок

- •6.2 Оптические дальномеры

- •Лекция 58

- •6.3 Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел 7. Тахеометрическая съемка.

- •7.1 Назначение тахеометрической съемки и применяемые приборы

- •7.2 Производство тахеометрической съемки.

- •7.3 Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Раздел 8 Мензульная съемка.

- •8.1 Назначение мензульной съемки и применяемые приборы

- •8.2 Производство мензульной съемки

- •Раздел 9 Фототопографическая съемка

- •9.1 Понятие о фототопографической съемке

- •9.2 Понятие об аэрофототопографической съемке

- •Раздел 10 Упрощенные виды съемок пониженной точности.

- •Тема 10.1 Назначение и виды упрощенных съемок. Съемки экером и мерной лентой.

- •10.2 Буссольная съемка. Барометрическое нивелирование

- •10.2.1. Понятие о барометрическом нивелировании

- •10.2.2 Буссольная съемка

- •10.3 Глазомерная съемка

4.1.1Принцип измерения горизонтального угла

Плоский угол образуется двумя лучами, исходящими из одной точки, называемой вершиной угла. Угол обычно измеряют в градусной мере (градусы, минуты, секунды), реже - в радианной; за рубежом широко применяется градовая мера измерения углов.

В геодезии имеют дело с углами, лежащими в горизонтальной или вертикальной плоскостях, причем горизонтальный угол обычно обозначают буквой β.

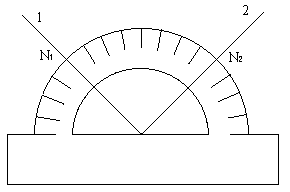

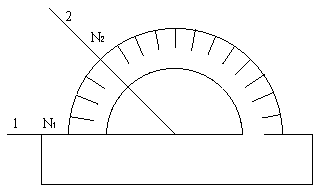

Угол на чертеже или карте измеряют транспортиром (рис.4.1.3);

Рис.4.1.3

Рис.4.1.3

Рис.4.1.4

Рис.4.1.4

N1 и N2 - отсчеты по шкале транспортира в точках пересечения ее сторонами угла

β = N2 - N1. (4.1.1)

Если N1=0, то β = N2 (рис.4.1.4).

На местности угол фиксируется тремя точками: одна из них - точка A - является вершиной угла, две другие - B и C - фиксируют направления первой и второй сторон угла соответственно (рис.4.1.5).

Таким образом, прибор для измерения горизонтальных углов на местности должен иметь угломерный круг, приспособление для наведения на точки местности и устройство для отсчитывании по шкале угломерного круга; такой прибор называется теодолитом.

Рис.4.1.5

Лекция 28-30

4.2 Назначение, устройство, типы теодолитов.

4.2.1 Назначение

Для измерения горизонтального и вертикального углов необходимо иметь прибор с горизонтально и вертикально расположенными градуированными кругами и устройствами, позволяющими: фиксировать глаз наблюдателя в определенном направлении; считывать значения отсчетов со шкал кругов; точно устанавливать плоскости горизонтального и вертикального кругов соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях в любой точке земной поверхности.

Прибор, удовлетворяющий данным требованиям, был изобретен в 1763 г. в Англии и получил название «теодолит».

4.2.2 Устройство и типы теодолитов

У первых теодолитов в центре угломерного круга на острие иголки помещалась линейка, которая могла свободно вращаться на этом острие (как стрелка у компаса); в линейке были сделаны вырезы и в них натянуты нити, играющие роль отсчетных индексов. Центр угломерного круга помещали в вершину измеряемого угла и надежно его закрепляли. Поворачивая линейку, совмещали ее с первой стороной угла и брали отсчет N1 по шкале угломерного круга. Затем совмещали линейку со второй стороной угла и брали отсчет N2. Разность отсчетов N2 и N1 равна значению угла. Подвижная линейка называлась алидадой, а сам угломерный круг назывался лимбом. Для совмещения линейки-алидады со сторонами угла применялись примитивные визиры.

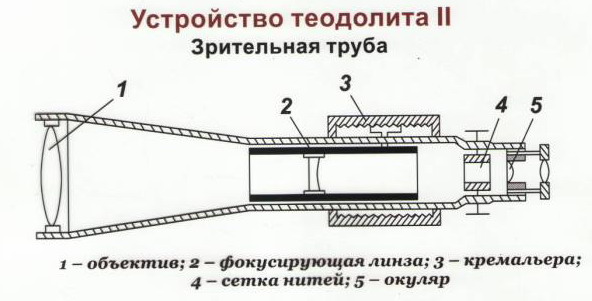

Современные теодолиты, сохранив идею измерения угла, конструктивно значительно отличаются от старинных теодолитов. Во-первых, для совмещения алидады со сторонами угла используется зрительная труба, которую можно вращать по высоте и по азимуту; во-вторых, для отсчета по шкале лимба имеется отсчетное приспособление, в-третьих, вся конструкция теодолита закрыта прочным металлическим кожухом и т.д. Для плавного вращения алидады и лимба имеется система осей, а сами вращения регулируются зажимными и наводящими винтами. Для установки теодолита на земле применяется специальный штатив, а совмещение центра лимба с отвесной линией, проходящей через вершину измеряемого угла, осуществляется с помощью оптического центрира или нитяного отвеса.

Стороны измеряемого угла проектируются на плоскость лимба подвижной вертикальной плоскостью, которая называется коллимационной плоскостью. Коллимационная плоскость образуется визирной осью зрительной трубы при вращении трубы вокруг своей оси.

Визирная ось трубы (или визирная линия) - это воображаемая линия, проходящая через центр сетки нитей и оптический центр объектива трубы.

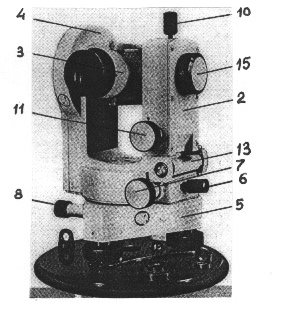

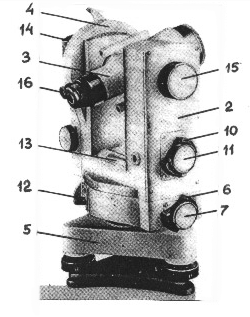

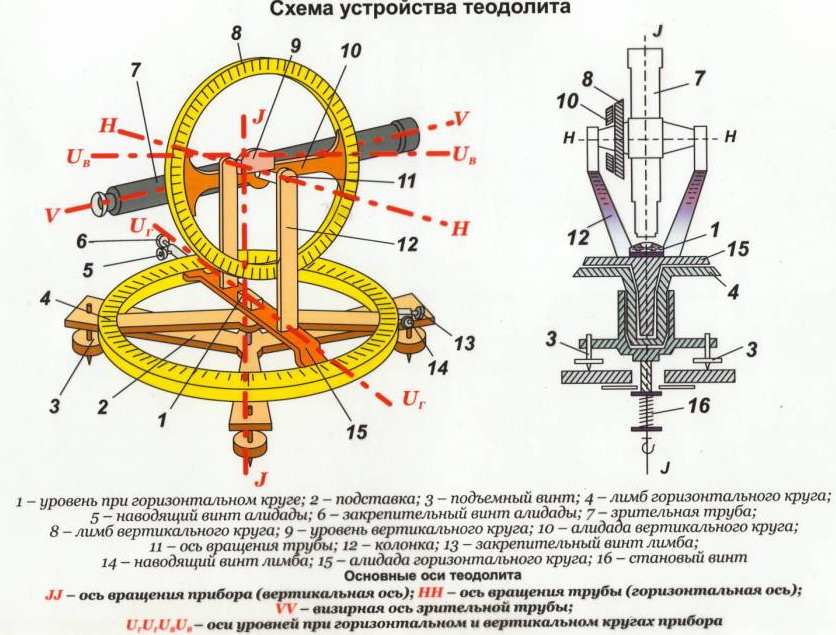

Перечислим основные части теодолита (рис.4.2.1 и рис. 4.2.2):

Лимб - угломерный круг с делениями от 0o до 360o; при измерении углов лимб является рабочей мерой (на рис.4.2.1 не показан, и 4 на рис. 4.2.2 ).

Алидада - подвижная часть теодолита, несущая систему отсчитывания по лимбу и визирное устройство - зрительную трубу. Обычно всю вращающуюся часть теодолита называют алидадной частью или просто алидадой (2 на рис.4.2.1 и 15 на рис. 4.2.2.).

Зрительная труба крепится на подставках на алидадной части (3).

Система осей - обеспечивает вращение алидадной части и лимба вокруг вертикальной оси.

Вертикальный круг служит для измерения вертикальных углов (4).

Подставка с тремя подъемными винтами (5).

Зажимные и наводящие винты вращающихся частей теодолита: лимба (8,9), алидады (6,7), трубы (10,11); зажимные винты называют также закрепительными и стопорными, а наводящие - микрометренными.

Штатив с крючком для отвеса, площадкой для установки подставки теодолита и становым винтом.

12 - винт перестановки лимба;

13 - уровень при алидаде горизонтального круга;

14 - уровень вертикального круга;

15 - винт фокусировки трубы;

16 - окуляр микроскопа отсчетного устройства.

Рис.4.2.1

В теодолитах различают три разных вращения: вращение зрительной трубы, вращение алидады и вращение лимба; при этом вращение трубы и вращение алидады снабжаются двумя винтами каждое - зажимным и наводящим. Что касается вращения лимба, то оно оформляется по-разному. В повторительных теодолитах лимб может вращаться только вместе с алидадой; в теодолите Т30 (2Т30 и т.п.) для вращения лимба имеются два винта: зажимной и наводящий, причем они работают только при зажатом винте алидады. В теодолите Т15 первых выпусков лимб скреплялся с алидадой с помощью специальной защелки и в таком положении совместное вращение алидады и лимба регулировалось винтами алидады. В точных и высокоточных теодолитах вращение (перестановка) лимба выполняется специальным бесконечным винтом (позиция 12 на рис.4.2.1-б).

Лимб является основной частью угломерного прибора и представляет собой металлический диск или стеклянное кольцо (в оптических теодолитах), на котором нанесены при помощи особой делительной машины равные деления. Величина дуги лимба между двумя ближайшими штрихами, выраженная в градусной мере, называется ценой деления лимба.

Диаметры лимбов бывают от 5 до 22 см. При малых диаметрах лимба расстояние между штрихами доходит до 30 микрон (микрон = 0,001 мм), а толщина их до 2 мк. Самая мелкая царапина толще такого штриха.

Государственный стандарт ГОСТ 10529-86 выделяет три группы теодолитов: высокоточные, точные и технические.

Высокоточные теодолиты обеспечивают измерение углов с ошибкой не более 1"; типы Т1, Т05.

Точные теодолиты обеспечивают измерение углов с ошибкой от 2" до 7"; типы Т2, Т5.

Технические теодолиты обеспечивают измерение углов с ошибкой от 10" до 30"; типы Т15, Т30.

Дополнительная буква в шифре теодолита указывает на его модификацию или конструктивное решение: А - астрономический, М - маркшейдерский, К - с компенсатором при вертикальном круге,П - труба прямого изображения (земная).

Государственным стандартом на теодолиты предусмотрена, кроме того, унификация отдельных узлов и деталей теодолитов; вторая модификация имеет цифру 2 на первой позиции шифра - 2Т2, 2Т5 и т.д., третья модификация имеет цифру 3 - 3Т2, 3Т5КП и т.д.

Кроме указанной выше различной точности измерений, теодолиты отличаются различным внешним дизайном, конструкцией зрительной трубы и отсчетного устройства, способом градуировки шкал кругов и другим конструктивными особенностями. В настоящее время широкое распространение получили кодовые теодолиты, у которых на лимбах вместо штрихов нанесены кодовые дорожки в виде сочетания прозрачных и непрозрачных полос. Подобная система отсчета значительно упрощает методику полевых работ. Однако, несмотря на все различия, они имеют общую принципиальную схему конструкции.

Одним из самых распространенных типов теодолитов, используемых при производстве геодезическо-маркшейдерских работ, является теодолит 2Т30П.

У теодолита типа 2Т30П лимб проградуирован через 1°, а на алидаде выгравирована шкала с ценой деления 1′. Лимб горизонтального и алидада вертикального кругов жестко связаны с корпусом теодолита. Алидада горизонтального круга связана со стойкой крепления зрительной трубы, а вертикальный круг – со зрительной трубой.

Наведение на цель (визирование) осуществляют с помощью визирной оси VV зрительной трубы (рис. 4.2.2)

Рис. 4.2.2

В окулярной части находится крест сетки нитей (рис.4.2.4). Конструкция сетки нитей включает: Горизонтальную нить, одинарную и двойную (биссектор) вертикальные нити и две горизонтальные (верхнюю и нижнюю) дальномерные нити. Наведение зрительной трубы на цель производят по вертикальным нитям и кресту. Прямая проходящая через оптический центр объектива и крест сетки нитей окуляра, называется визирной осью зрительной трубы.

Точка пересечения нитей не должна сходить с изображения предмета при передвижении глаза относительно окуляра; если точка пересечения нитей сходит с наблюдаемой точки изображения предмета, то такое явление называется параллаксом. Параллакс происходит от несовмещения изображения р предмета (рис.4.2.3) с плоскостью К сетки нитей; с перемещением глаза из точки g1 в точку g2 точка пересечения нитей проектируется в разные точки изображения предмета. Параллакс устраняется небольшим поворотом кремальеры.

К Р

g1

g2

рис. 4.2.3

Рис. 4.2.4

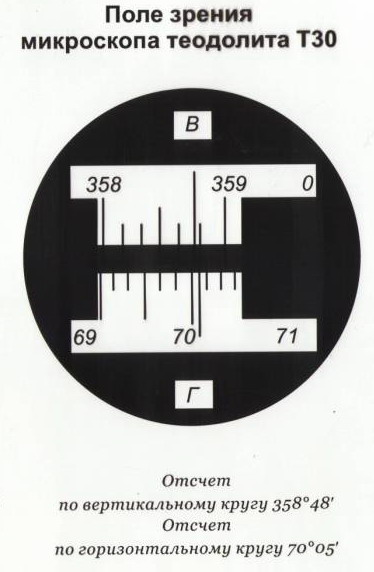

Отсчеты при измерении углов производят по шкалам горизонтального Г и вертикального В кругов. Изображения отсчетных устройств с помощью оптической системы сводятся в поле зрения окуляра. На рис. 4.2.5 показано поле зрения отсчетного устройства теодолита Т30

Рис. 4.2.5

Установка зрительной трубы. До наблюдения зрительная труба инструмента должна быть надлежаще установлена. Сначала устанавливают окуляр по глазу, для чего направляют трубу на какой-либо светлый фон и перемещают окулярную трубочку в окулярном колене так, что бы нити были видны резко очерченными (рис. 4.2.6). Это достигается передвижением окулярной трубочки или вращением оправы окуляра.

Рис. 4.2.6

Затем устанавливают трубу на резкость изображения предмета, т.е. фокусируют. Фокусировка производится перемещением при помощи кремальеры.

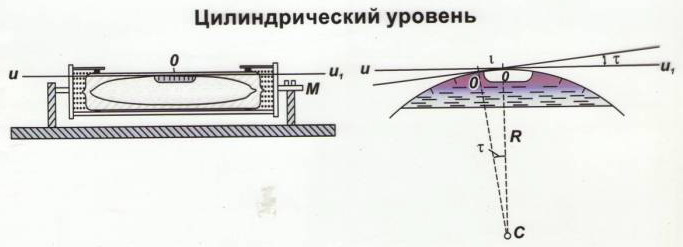

Приведение осей и плоскостей горизонтального и вертикального кругов в соответствующее положение осуществляют с помощью цилиндрического уровня, расположенного на корпусе теодолита.

Цилиндрический уровень (рис. 4.2.6) представляет собой стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой в вертикальном продольном разрезе имеет вид дуги круга радиуса R от 3,5 до 200 м..

Рис. 4.2.6

При изготовлении уровня ампулу заполняют легкоподвижной жидкостью(серным эфиром или спиртом), нагревают и запаивают. После охлаждения внутри ампулы образуется пространство, заполненное парами жидкости, которое называется пузырьком уровня. Юстировку уровня, т.е. установку на приборе в требуемом положении, выполняют исправительными винтами М при уровне.

На наружной поверхности ампулы наносят деление через 2 мм. Средний штрих 0 шкалы принимают за нулевой и называют нуль-пунктом уровня. Касательная uu к дуге в нуль-пункте называется осью уровня.

Лекция 31-32