Лечение

Лечение суставного поражения при деформирующем остеоартрозе имеет свои особенности, что связано с многообразием причин, вызывающих боль в суставе или в его области при этом заболевании, а также с пожилым возрастом пациентов, нередко страдающих сопутствующими сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими, эндокринологическими и другими заболеваниями. Основными направлениями лечения остеоартроза являются следующие:

- Подавление воспалительных факторов: секреции провоспалительных цитокинов; повышенной секреции простагландина Е2 (ПГЕ2); увеличенной активности ферментов синовиальной оболочки.

- Подавление деструктивных факторов: синтеза металлопротеиназ, деградации коллагеновых волокон, протеолитической активности; увеличение синтеза гликозаминогликанов (ГАГ).

- Подавление ригидности субхондральной кости.

- Улучшение лубрикации (смазывания) сустава, так как при остеоартрозе уменьшается вязкость и эластичность синовиальной жидкости, не только играющей роль «смазки», но и осуществляющей питание хряща, поскольку хрящ не имеет сосудов.

В соответствии с рекомендациями Европейской антиревматической лиги, пациентам с остеоартрозом показано сочетание фармакологических и нефармакологических (обучение больного, снижение веса, защита сустава, физические упражнения) методов лечения; следует учитывать локализацию поражения, выраженность боли и воспаления, факторы риска развития побочных реакций.

Фармакологическое лечение проводится следующими препаратами:

- парацетамол;

- средства локальной терапии;

- НПВП при отсутствии эффекта от парацетамола,

- ингибиторы ЦОГ-2 при наличии факторов риска побочных реакций;

- опиоидные анальгетики;

- хондропротекторы;

- внутрисуставные глюкокортикостероиды.

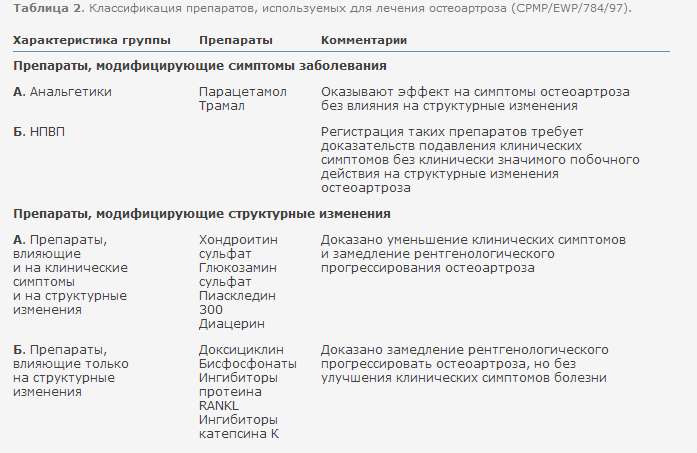

Длительное время лечение остеоартроза ограничивалось применением обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Использование лекарственных средств других групп, влияющих, возможно, на патогенез заболевания, ограничивалось отсутствием убедительных доказательств их эффективности. Расширение и углубление представлений о природе заболевания и тонких механизмах его развития привело к пересмотру точки приложения и оценки патогенетической значимости большинства лекарств, применяемых в терапии остеоартроза. В настоящий момент имеется большой спектр противоартрозных препаратов, классификация которых представлена в таблице 2.

Учитывая, что при остеоартрозе боль наиболее часто обусловлена развитием синовита, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) используются при этом заболевании чаще всего.

Лечение вторичного синовита при остеоартрозе предъявляет определенные требования к НПВП — хорошая переносимость и возможность сочетать их с другими лекарственными средствами. Известно, что длительный прием неселективных НПВП связан с риском развития серьезных побочных действий — гастропатии, нефропатии, с ухудшением течения артериальной гипертензии и сердечно-сосудистой недостаточности, особенно у больных пожилого возраста. Кроме того, при применении НПВП отмечается нежелательное взаимодействие с рядом препаратов (антикоагулянты, противоэпилептические, антигипертензивные средства, сердечные гликозиды (дигоксин), диуретики), часто используемых в лечении сопутствующей патологии. Появление в последние годы НПВП, преимущественно или избирательно подавляющих синтез циклооксигеназы (ЦОГ) 2 типа, позволяет повысить безопасность лечения этого контингента больных. При необходимости длительного приема, а также у лиц с наличием в анамнезе сведений о язвенно-эрозивном поражении желудочно-кишечного тракта назначение мовалиса (7,5–15 мг/сут), нимесулида (100–200 мг/сут) или целебрекса (100–200 мг/сут) дает достаточный анальгетический и противовоспалительный эффект при минимальном риске побочных реакций.

Неселективные в отношении ЦОГ НПВП усугубляют тяжесть остеоартроза при длительном применении, поэтому они должны применяться в низких дозах и короткими курсами. Показано, что при остеоартрозе на хрящ в наибольшей степени отрицательно влияют производные индолуксусной кислоты (индометацин), хотя и производные пропионовой кислоты (ибупрофен, напроксен и др.) также на ~30% ускоряют, по данным рентгенографии, прогрессирование заболевания.

Цель консервативного лечения первичных артрозов – восстановление кровообращения в тканях пораженного сустава. Терапия должна быть комплексной: – медикаментозной, физиотерапевтической, санаторно-курортной, а по показаниям и оперативной. Средства микроциркуляторного воздействия применяются для восстановления системы микроциркуляции, т. к. именно сосуды этого русла являются распределителями крови непосредственно в тканях. К ним относятся АТФ, никотиновая кислота, никошпан, троксевазин, продектин, трентал, доксиум, фосфоден, эсфлазин. Особое место занимает гепарин, который улучшает интракапиллярный кровоток и повышает переносимость тканей к гипоксии.

Для улучшения усвоения кислорода тканями сустава применяют витамины группы В.

Наиболее распространенным препаратом группы обезболивающей и противовоспалительной терапии является аспирин. Он улучшает и микроциркуляцию. С этой же целью применяют пиразолоновые препараты. Фепразон является наиболее перспективным из них, т. к. почти не оказывает воздействия на желудочно-кишечный тракт и может назначаться даже при язвенной болезни желудка.

Базисные антиартрозные препараты способны улучшать обмен дистрофически измененных суставных хрящей. К ним относят румалон, мукартрин, артепарон, хлорохин и др. Последний способен усиливать регенерацию хрящевой ткани после травм и дистрофических процессов.

Десенсибилизирующие препараты назначаются во всех стадиях артроза. Применяют димедрол, пипольфем, супрастин, тавегил и др. Подобным действием (но в меньшей степени) обладают аспирин, амидопирин, аскорбиновая кислота.

Начинать лечение надо с перестройки питания, нормализации обмена веществ и снижения веса. Лишний вес – это дополнительная нагрузка на суставы.

Лечение остеоартроза – длительный процесс. Пациенты лечатся главным образом амбулаторно. Основные принципы лечения: ограничение нагрузки, соблюдение ортопедического режима, ЛФК, физиотерапия, цель которых замедление прогрессирования остеоартроза, предотвращение развития контрактур и улучшение функции сустава. Важным этапом лечения остеортроза является санаторно-курортное лечение.

Широко используется локальная терапия дипроспаном для купирования туннельных синдромов, паравертебральные и невральные блокады дипроспана с новокаином — при корешковых синдромах и поражениях крупных нервных стволов.

Медленно действующие структурно-модифицирующие препараты, применяющиеся в лечении остеоартроза, представляют собой полученные из хряща животных или синтетическим путем компоненты матрикса хряща. Обладая комплексным механизмом действия и тропностью к хрящу, хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат встраиваются в структуры хрящевой ткани, стимулируя ее синтез и угнетая деструкцию. Основным критерием эффективности медленно действующих средств является уменьшение боли и потребности в применении НПВП, а также улучшение функциональных способностей больного. Наиболее изученными средствами, применяющимися в лечении остеоартроза, являются хондроитин сульфат и глюкозамин — естественные компоненты хряща. Хондроитин сульфат представляет собой высокомолекулярный полисахарид из группы протеогликанов, является неотъемлемой частью аггрекановой молекулы хряща. В лекарственные препараты, зарегистрированные в России, входят две соли глюкозамина — гидрохлорид (артра, терафлекс) и сульфат (дона, хондро).

И хондроитин сульфат, и глюкозамин обладают собственным обезболивающим и противовоспалительным действием, реализующимся не за счет подавления синтеза простагландинов, а путем подавления активности лизосомальных ферментов и ингибирования супероксидных радикалов. Положительное их влияние на хрящ обусловливается подавлением катаболических процессов и стимуляцией анаболических процессов в хряще. Структурно-модифицирующие свойства и улучшение клинических симптомов остеоартроза тазобедренных суставов выявляются при применении пиаскледина 300 , коленных суставов — диацерина (ингибитора ИЛ-1). Важным аспектом действия хондропротекторов является сохранение положительного эффекта после завершения полного курса лечения, в то время как после отмены быстро действующих средств боль и уменьшение функциональных возможностей больного быстро нарастают.

Большую роль в нормальном функционировании хряща играют гиалуроновая кислота и гиалуронан (препараты алфлутоп, остенил, ферматрон). Они осуществляют амортизационную и лубрикационную функцию, являются субстратом для синтеза протеогликанов, защищают болевые рецепторы синовиальной оболочки от раздражения, улучшая свойства синовиальной жидкости, облегчают проникновение питательных веществ и веществ, необходимых для построения матрикса хряща. Препарат алфлутоп обладает выраженной анальгетической и противовоспалительной активностью при лечении больных с различной локализацией патологического процесса. Следует отметить, что больные уже после первого внутрисуставного введения препарата отмечают явное уменьшение боли.

Внутрисуставно при остеоартрозе вводят препараты гиалуронана, имеющие различный молекулярный вес — 1,2–1,4 млн дальтон (ферматрон, остенил), 6 млн дальтон (с содержанием синвиска, гилана). Введение производных гиалуронана в сустав приводит к быстрому купированию боли, нормализации свойств синовиальной жидкости. Необходимо строго соблюдать правила введения подобных препаратов в суставную полость. Врач должен обладать достаточной квалификацией, так как препараты гиалуронана должны быть введены точно в суставную полость, не следует пользоваться анестетиками, так как попадание их в полость сустава приводит к распаду препарата и снижению лечебного эффекта.

Лазерная терапия

Лазеротерапия применяется как основной метод лечения (противовоспалительный, аналгезирующий, стимулирующий эффекты) в ранней стадии заболевания, так и в качестве фактора, снижающего риск применения кортикостероидов и манипуляций на костях и суставах на более поздних стадиях.

Внутрисуставная оксигенотерапия.

Газовая подушка в верхнем завороте (А); контуры жирового тела (Б) на артропневмограмме коленного сустава

Внутрисуставная оксигенотерапия патогенетически обоснована, так как в условиях кислородной недостаточности усиливается гликолиз в тканях сустава, в результате чего накапливаются недоокисленные продукты обмена: молочная, пировиноградные кислоты. Для их окисления требуется усиленная доставка кислорода в ткани сустава. Кроме того, кислород растягивает капсулу сустава и создает разгружающую «газовую» подушку.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение позволяет проводить комплексную реабилитацию, включающую положительное воздействие лечебных грязей, ванн, сауны, физиопроцедур, массажа, занятий лечебной физкультурой. Немаловажную роль играет смена обстановки, снятие стрессорных воздействий, нахождение на свежем воздухе. Санаторно-курортное лечение можно проводить только вне обострения болезни.

Профилактика диспластического коксартроза

Неустраненная своевременно дисплазия сустава (неправильное лечение врожденного вывиха бедра) приводит к нарушению биомеханики тазобедренного сустава и к развитию тяжелого заболевания, именуемого «диспластический коксартроз», нередко двустороннего.

Профилактика диспластических коксартрозов заключается в соблюдении ортопедического режима (избегать травм, физических упражнений или работы, связанных с инерционными нагрузками на сустав: бег, прыжки, поднятие тяжестей), а также в активном занятии физической культурой, направленной на укрепление мышц, стабилизирующих тазобедренный сустав (группа ягодичных мышц, четырехглавая мышца бедра, разгибатели спины и мышцы брюшного пресса): плавание, ходьба на лыжах и т. п. Для женщин важны соблюдение ортопедического режима и ЛФК в до и послеродовом периоде.

Оперативное:

- денервация, декомпрессия;

- остеоперфорация, спонгиозотомии, остеотомии, корригирующие остеотомии;

- артродез;

- эндопротезирование.

Многоканальная электромиостимуляция в ходьбе (МЭСМ)

Применяется у больных, в том числе старших возрастных групп, с выраженными нарушениями функции мышц и двигательного стереотипа с применением 6 канального стационарного электростимулятора под клинико-биомехано-электромиографическим контролем. Этот метод сочетается с мышечными, проводниковыми, внутрикостными блокадами, с внутрисуставной инъекционной терапией и электромиостимуляцией в покое.

Положительный эффект лечения возможен, если при мануальном тестировании сила мышц составляет не менее 2 баллов. Кроме того, непременным условием проведения процедуры является возможность самостоятельного передвижения больного с дополнительной опорой или без нее на расстояние не менее 10 метров, а также отсутствие резко выраженного болевого синдрома.

Сравнительная характеристика МЭСМ и других методов повышения функционального состояния мышц (электромиостимуляция в покое, лечебная гимнастика):

- мышцы работают в фазе их естественного возбуждения и сокращения в цикле шага, а не в искусственном режиме;

- тренировочный эффект МЭСМ достигается с использованием средних физиологических напряжений мышц, достаточных для коррекции данного движения, что переносится пациентами более комфортно;

- тренировка мышц осуществляется путем взаимного усиления естественного и искусственного сокращений, ослабляя вовлечение «ненужных» двигательных единиц, вызываемых электрическим сокращением;

- одновременная многоканальная стимуляция комплекса мышц нижней конечности и туловища позволяет производить полноценную коррекцию нескольких движений, что способствует более быстрому восстановлению функции ходьбы, выработке и поддержанию приближенного к норме двигательного стереотипа.

Декомпрессия метаэпифиза и внутрикостные блокады

Патогенетически обоснованной и достаточно эффективной является методика декомпрессии зоны метаэпифиза бедра. Устранение повышенного внутрикостного давления способно «сломать» ишемический цикл заболевания. Успех от применения этой методики колеблется от 40 до 90 %. Эффективность лечения повышается при применении малотравматичного и доступного в амбулаторных условиях метода туннелизации зоны метаэпифиза с декомпрессией кости и проведением лечебных блокад. Декомпрессия осуществляется в области большого вертела, мыщелков бедра, голени, внутренней лодыжки и пяточной кости.

Артродез

Артродез – это хирургическая операция, при которой создается полная неподвижность сустава с целью восстановления утраченной опороспособность конечности.

Артродез применяют в тех случаях, когда сустав излишне деформирован, неустойчив, является весьма болезненным или поражен инфекцией. Кроме того, артродез делают тем больным, которым противопоказано проводить остеотомию или артропластику. В таких случаях только артродез может избавить человека от боли. При деформации и смещении артродез позволяет зафиксировать кости в таком положении, при котором восстанавливается опорная функция конечности, несмотря на двигательные ограничения.

Различают артродез:

- внутрисуставной,

- внесуставной,

- смешанный,

- удлиняющий.

Суть операции заключается в скреплении суставных поверхностей кости при помощи различных приспособлений (длинных винтов, шурупов, пластин, стержней, костных трансплантантов). Такая плотная фиксация необходима для лучшего срастания кости. В некоторых ситуациях применяют компрессионный артродез, при котором происходит компрессия (сдавливание) суставных поверхностей.

Артропластика

Артропластика представляет собой операцию, при которой производится исправление или восстановление ограниченных или полностью утраченных функций сустава. Она заключается в моделировании новых суставных поверхностей, размещения между ними заменяющей хрящ прокладки, сделанной из собственных тканей больного или искусственных заменителей.

Артропластика является альтернативой артродезу, так как позволяет сохранить подвижность пораженного сустава.

Артропластика бывает нескольких видов, при которых происходит либо использование чашечки, либо замена поверхности сустава на искусственный, либо полное замещение сустава.

Тотальная артропластика – это эндопротезирование, один из самых эффективных методов хирургического лечения артроза коленного сустава.

Эндопротезирование суставов

При наличии показаний к операции методом выбора может быть эндопротезирование суставов. В настоящее время разработаны и успешно применяются эндопротезы тазобедренного и коленного суставов. При остеопорозе эндопротезирование осуществляется конструкциями с цементным креплением. Дальнейшее консервативное лечение способствует снижению сроков реабилитации оперированных больных и повышению эффективности лечения.

Показания к ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ суставов:

- выраженный постоянный болевой синдром в покое и при ходьбе;

- ограничение функции суставов (контрактура);

- прогрессирующее разрушение суставного хряща (по данным УЗИ и МРТ).

Остеотомия

Остеотомия – операция, которая направлена на улучшение функции сустава за счет устранения деформации суставов путем искусственного перелома или рассечения кости с последующей фиксацией. Главной целью остеотомии является не только восстановление опороспособности, но и уменьшение нагрузки на суставные поверхности и замедление дегенеративно-дистрофического процесса, происходящего в суставе при артрозе.

Как правило, остеотомию проводят в тех случаях, когда другие методы хирургического лечения не могут устранить болезненные ощущения и восстановить функцию сустава. Кроме того, остеотомия показана тем пациентам, кому, по каким-либо причинам, невозможно провести тотальную артропластику (эндопротезрования сустава). Чаще всего остеотомию проводят на костях конечностей.

Также остеотомию применяют для исправления врожденной и приобретенной деформации костей, неправильного положения конечностей при различных патологиях и заболеваниях, костных сращениях в суставах.

Во время операции происходит распиливание (рассечение) костей с последующей их фиксацией в новом положении при помощи различных приспособлений (пластины, костные трансплантанты, специальные аппараты). Это помогает равномерно распределить статическую и динамическую нагрузку на суставную поверхность, нормализовать внутрикостное давление, устранить венозный застой и, как следствие, значительно уменьшить болевой синдром и замедлить развитие артроза.

Остеотомия может быть открытой и закрытой. Закрытая остеотомия проводится через небольшие разрезы (2-4 см), она является менее травматичной и эстетически более правильной, чем остеотомия открытая, при которой оперативный доступ осуществляется через 10-12-сантиметровый разрез. Также различают полную и неполную остеотомии.

В зависимости от цели операции, остеотомия разделяется на корригирующую, и остеотомию для создания опоры. Как правило, остеотомию, направленную на восстановление опорной функции, применяют для крупных суставов (например, тазобедренных). Корригирующие остеотомии используют как для исправления деформации кости, так и для устранения деформации и улучшения функций сустава.

Профилактика.

Профилактика артроза должна быть построена с учетом механизмов развития заболевания. Прежде всего, следует выявить факторы, вызывающие травматизацию суставных тканей, и принять меры к их устранению. У тучных больных для уменьшения физической нагрузки на пораженные суставы необходимо добиться снижения массы тела. Особенно следует ограничить количество углеводов и жиров. Пища должна быть богатой витаминами и разнообразной.

Городским жителям рекомендуется реже пользоваться транспортом и избегать длительного пребывания в одном положении (сидя, стоя), круглый год посещать бассейны закрытого типа, совершать лыжные прогулки и др.

Для укрепления мышечно—связочного аппарата следует систематически, дважды в сутки (утром и вечером) заниматься лечебной гимнастикой. К сожалению, не во всех поликлиниках имеются кабинеты лечебной физкультуры. А этот вид лечения очень важен для больных, к тому же доступен всем.

В период обострения необходимо обеспечить покой и разгрузку для больного сустава. Лечебную гимнастику назначают на 3-5-й день при уменьшении боли. Задачами лечебной гимнастики в этом периоде являются улучшение местного крово- и лимфотока, расслабление патологически напряженных мышц, общетонизирующее воздействие на организм больного. Лечебную гимнастику проводят при исходном положении сидя (при артрозе верхних конечностей) и лежа (при артрозе нижних конечностей). Используют упражнения на расслабление мышц, свободные динамические упражнения. Для пораженного сустава рекомендуется пассивная смена сгибательного и разгибательного положения в течение дня.

Задачами лечебной гимнастики в период ремиссии являются укрепление мышечных групп, прилегающих к суставу, полное восстановление или сохранение достигнутой амплитуды движений в суставе (в зависимости от стадии артроза); повышение физической работоспособности больного. Хорошо развитая мускулатура конечностей способствует разгрузке больного сустава и повышает его устойчивость, поэтому лечебную гимнастику необходимо проводить регулярно и длительно.

Упражнения при артрозах верхних конечностей выполняют при исходном положении стоя. Выполняют разнообразные движения с предметами и без них, на снарядах, у гимнастической стенки, с дозированным сопротивлением. При артрозах нижних конечностей занятия проводят вначале в положении лежа, в дальнейшем — стоя. Применяют динамические упражнения с сопротивлением и статические упражнения, чередуя их с расслаблением. Можно использовать велотренажеры и механотерапевтические аппараты. Рекомендуется плавание.