- •Аннотация темы: «Атеросклероз, дислипидемии».

- •2. Липидная теоря Вирхова (1865 г.)

- •К липидным фр развития атеросклероза относятся следующие:

- •Основные причины вторичных нарушений обмена липидов

- •Классификация глп, воз (д. Фредриксона)

- •Оптимальные значения липидных параметров плазмы крови у практически здоровых людей

- •Классификация гхс

- •Патогенез а.

- •Морфология атеросклеротической бляшки.

- •Формулировка диагноза, принципы и примеры.

- •Комбинированная терапия

- •Выбор гиполипидемических препаратов и комбинированная терапия в зависимости от типа глп

- •Экстракорпоральные методы лечения

- •Хирургическая коррекция

- •Профилактика.

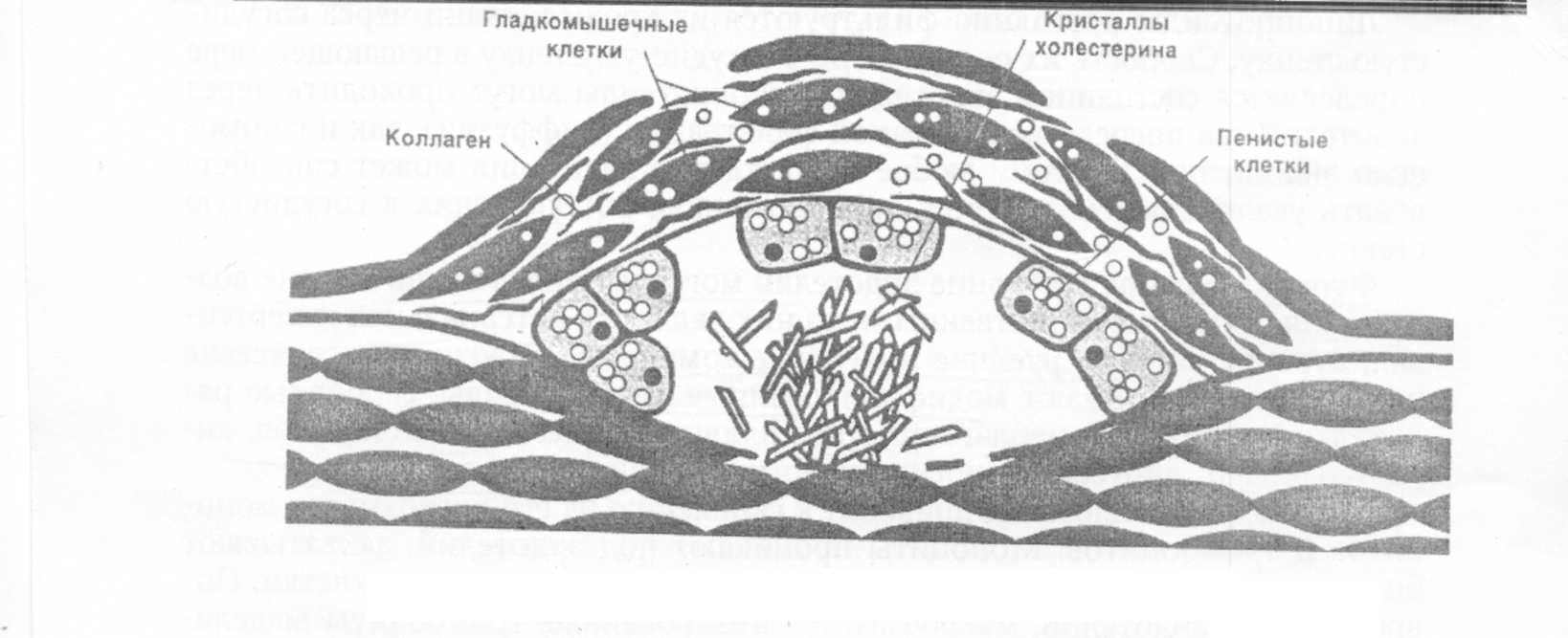

Морфология атеросклеротической бляшки.

Неосложненная атеросклеротическая бляшка имеет плотную капсулу или покрышку, состоящую из клеток эндотелия, элементов соединительной ткани, гладкомышечных клеток, Т-лимфоцитов, пенистых клеток (макрофагов). Мягкое ядро бляшки содержит эфиры и кристаллы холестерина. Постепенно в бляшках откладывается кальций. Состояние бляшки не является стабильным. Со временем толщина капсулы фиброзной бляшки уменьшается, возможны трещины, надрывы и изъязвления покрышки, кровоизлияния в бляшку. Эти изменения обычно приводят к обострению заболеваний, обусловленных атеросклерозом.

Рис.1. Схема атеросклеротической бляшки (по G.R. Thompson)

В 1995 году Стэри (Stery) предложил классификацию типов атеросклеротических поражений, которые можно рассматривать, как стадии развития атеромы. Эта классификация признана большинством кардиологов мира (табл. 5).

Таблицы 5.

Классификация типов атеросклеротических поражений

Типы (стадии) |

Морфологическая характеристика |

Тип 1 – начальные поражения |

Изменения в эндотелии, наличие отдельных пенистых клеток |

Тип II – липидные полоски |

Скопление пенистых клеток макрофагального и миоцитарного (из гладкомышечных клеток) происхождения, перегруженных липидами и образующих липидные пятна и липидные полоски |

Тип III – переходные поражения |

Сходен со II-м типом, но в отличие от него, появляются внеклеточные липидные депозиты |

Тип IV – атерома |

Атерома со сформировавшимся липидным ядром |

Тип V – фиброатерома |

Фиброатерома имеет липидное ядро и фиброзную «покрышку» |

Тип VI – осложненная фиброатерома |

Разрывы бляшки, кровоизлияния в бляшку, интрамуральные тромбозы |

Классификация атеросклероза А. Л. Мясникова (1965)

I. Формы атеросклероза

Атеросклероз

Кальциноз артерий

Артериолосклероз

Возрастные уплотнения артерий

Хронические артерииты с переходом в склероз

II. Формы атеросклероза по происхождению

A. Гемодинамические

а) при гипертонической болезни

б) при ангиоспазмах

в) при других вазомоторных нарушениях

Б. Метаболические

а) при конституционально-наследственных нарушениях липидного обмена

б) при алиментарных нарушениях

в) при эндокринных заболеваниях (сахарном диабете, гипотиреозе, недостаточности половых желез)

B. Смешанные

III. Локализация

атеросклероз коронарных артерий

атеросклероз аорты

мозговая форма

почечная форма

мезентериальная форма

атеросклероз периферических артерий

атеросклероз легочной артерии

IV. Стадия и степень поражения

начальный (доклинический) период: а) вазомоторных нарушений; б) комплекс лабораторных нарушений,

период клинических проявлений: стадии: I – ишемическая, II – тромбонекротическая, III– фиброзная или склеротическая

Фаза течения:

Прогрессирование атеросклероза.

Стабилизация процесса.

Регрессирование атеросклероза.

Клинико-морфологические формы атеросклероза.

Клинические проявления часто не соответствуют морфологии. При патологоанатомическом вскрытии обширное и выраженное атеросклеротическое поражение сосудов может оказаться находкой. И наоборот, клиника ишемии органа может появляться при умеренной облитерации просвета сосуда. Характерно преимущественное поражение определенных артериальных бассейнов. От этого зависит и клиническая картина заболевания.

Внешние маркеры атеросклероза: сенильные (липидные) дуги или кольца (желтоватые полоски по краю роговицы), ксантомы (бугристые образования в области разгибательных поверхностей локтевых, коленных суставов и ахилловых сухожилий, обусловленные отложением холестерина), ксантелазмы (различной формы пятна желтоватого цвета, возвышающиеся над поверхностью кожи верхнего или нижнего века), симптом Габриели (патологическое оволосение ушных раковин), симптом «червячка» (извитость височных артерий), симптом Фрака (горизонтальная или косая борозда на ушной раковине), раннее поседение (25-30 лет), 2-х сторонние контрактуры Дюпюитрена, желтизна ладоней.

В зависимости от преимущественной локализации атеросклеротических изменений в сосудах, осложнений и исходов, к которым он ведет, выделяют следующие клинико-анатомические его формы:

- атеросклероз аорты и отходящих от нее крупных сосудов: плечеголовной ствол, левая общая сонная и подключичная артерия (боли за грудиной, иногда обмороки, ослабление мышечной силы, парестезии и боли в руках – аорталгия – состояние, сходное со стенокардией);

- атеросклероз венечных артерий сердца (ишемическая болезнь сердца: стенокардия, ОИМ, безболевая ишемия, ХСН);

- атеросклероз артерий головного мозга (цереброваскулярные заболевания: мозговой инсульт, деменция (слабоумие), сосудистый паркинсонизм);

- атеросклероз артерий почек (с формированием почки Голдблатта, почечной формы АГ);

- атеросклероз артерий кишечника (ишемия и инфаркт кишечника (мезентериальный тромбоз);

- атеросклероз артерий нижних конечностей может проявляться синдромом Лериша (отсутствие пульса на бедренной артерии, боли в ягодицах, импотенция), болями в ногах, синдромом «перемежающейся хромоты», трофическими нарушениями, гангреной.

Даже в пределах отдельных артериальных бассейнов характерны очаговые поражения – с вовлечением типичных участков и сохранностью соседних. Так, в сосудах сердца окклюзия наиболее часто возникает в проксимальном отделе передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии. Другая типичная локализация – проксимальный отдел почечной артерии и бифуркация сонной артерии. Некоторые артерии, например внутренняя грудная, поражаются редко, несмотря на близость к коронарным артериям и по расположению, и по строению. Атеросклеротические бляшки часто возникают в бифуркации артерий - там, где кровоток неравномерен; иными словами, в расположении бляшек играет роль локальная гемодинамика (см. патогенез).

Атеросклероз аорты – это самая частая форма атеросклероза. Наиболее резко атеросклеротические изменения выражены в брюшном отделе и характеризуются обычно атероматозом, изъязвлениями, атерокальцинозом. В результате тромбоза, тромбоэмболии и эмболии атероматозными массами при атеросклерозе аорты часто наблюдаются инфаркты (например, почек) и гангрены (например, кишечника, нижней конечности). При атеросклерозе в аорте часто развиваются аневризмы. Различают:

–цилиндрическую,

– мешковидную,

– грыжевидную аневризм аорты.

Образование аневризмы опасно ее разрывом и кровотечением. Длительно существующая аневризма аорты приводит к атрофии окружающих тканей (например, грудины, тел позвонков).

Сужение аорты у устья межреберных артерий приводит к появлению болей в грудной клетке, напоминающих межреберную невралгию.

Атеросклероз венечных артерий сердца лежит в основе ишемической его болезни (см. Ишемическая болезнь сердца).

Атеросклероз артерий головного мозга является основой цереброваскулярных заболеваний (см. Цереброваскулярные заболевания). Длительная ишемия головного мозга на почве стенозирующего атеросклероза мозговых артерий приводит к дистрофии и атрофии коры мозга, развитию атеросклеротического слабоумия.

При атеросклерозе почечных артерий сужение просвета бляшкой обычно наблюдается у места ответвления основного ствола или деления его на ветви первого и второго порядка. Чаще процесс односторонний, реже – двусторонний. В почках развиваются либо клиновидные участки атрофии паренхимы с коллапсом стромы и замещением этих участков соединительной тканью, либо инфаркты с последующей организацией их и формированием втянутых рубцов. Возникает крупнобугристая атеросклеротическая сморщенная почка (атеросклеротический нефросклероз), функция которой страдает мало, так как большая часть паренхимы остается сохранной. В результате ишемии почечной ткани при стенозирующем атеросклерозе почечных артерий в ряде случаев развивается симптоматическая (почечная) гипертония.

Атеросклероз артерий кишечника, осложненный тромбозом, ведет к гангрене кишки с последующим развитием перитонита. Чаще страдает верхняя брыжеечная артерия.

При атеросклерозе артерий конечностей чаще поражаются бедренные артерии. Процесс длительное время протекает бессимптомно благодаря развитию коллатералей. Однако при нарастающей недостаточности коллатералей развиваются атрофические изменения мышц, похолодание конечности, появляются характерные боли при ходьбе – перемежающаяся хромота. Если атеросклероз осложняется тромбозом, развивается гангрена конечности – атеросклеротическая гангрена.

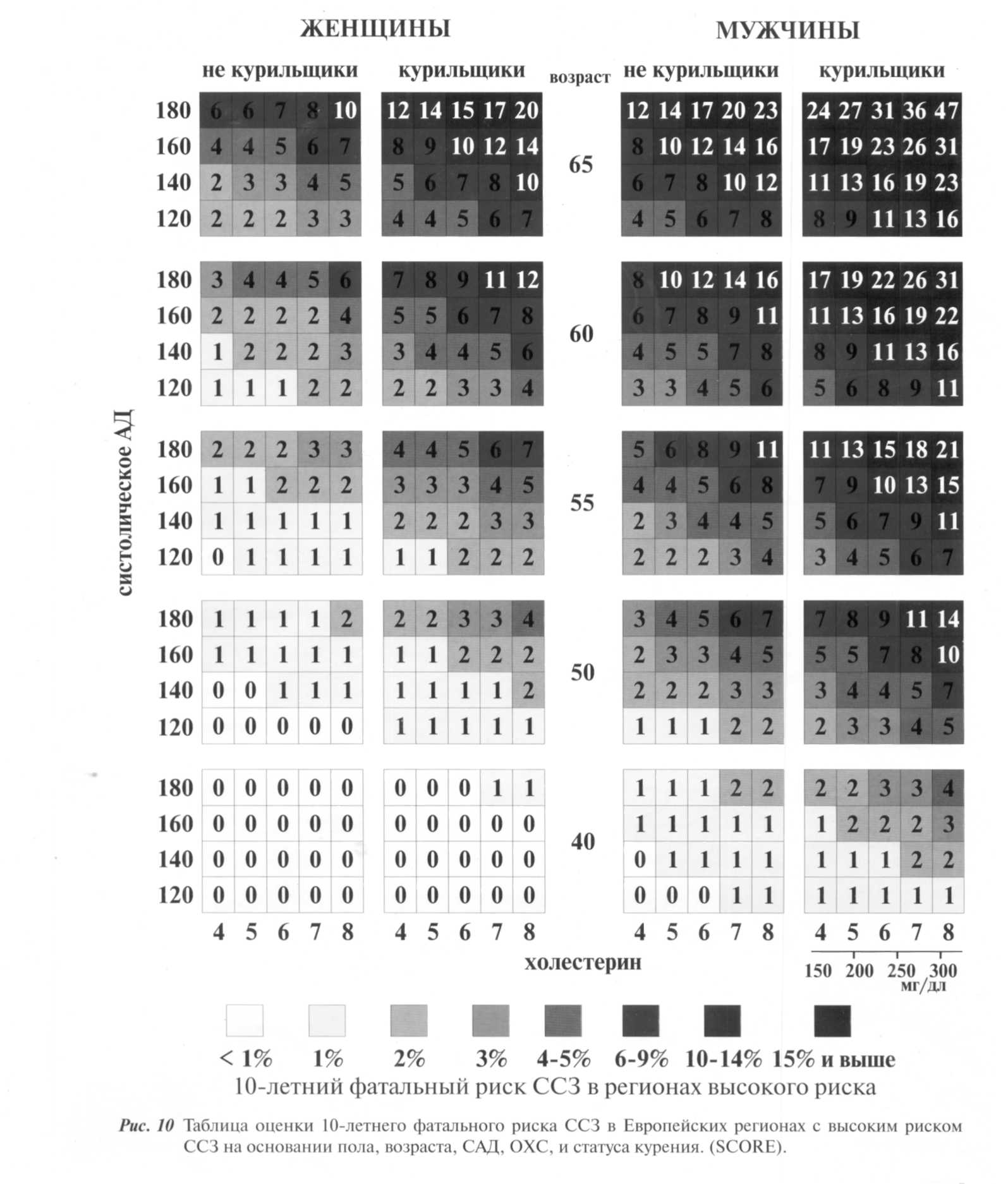

Оценка индивидуального фатального риска ССЗ. Таблица SCORE.

Индивидуальная оценка фатального риска, т.е. возможность умереть от ИБС, периферического атеросклероза и атеросклероза мозговых артерий у лиц без клинических проявлений перечисленных заболеваний в ближайшие 10 лет, проводится по таблице SCORE (Systemic Coronari Risk Evaluation).

Эта таблица была разработана на основании результатов 12 эпидемиологических исследований, произведенных в Европе и Россию, с участием 2015178 человек.

По шкале SCORE оценка риска производится в зависимости от пола, возраста, статуса курения, САД и концентрации ОХС (рисунок 15).

При проекции данных пациента на карту SCORE риск считается:

– очень высоким, если он > 10%,

– высоким – если располагается в пределах 5-10%,

– низким – если < 5%.

Естественно, что в случае высокого и очень высокого риска пациент нуждается в проведении профилактических и лечебных мероприятий, направленных на коррекцию ФР.

Категории 10-летнего риска смерти от ССЗ.

Категория очень высокого риска

– Больные с ОКС.

– Больные, перенесшие реконструктивные операции на сосудах сердца, церебральных и периферических сосудах и брюшной аорте.

– Больные с наличием нескольких ФР, у которых при оценке по таблице SCOR суммарный риск смерти от ССЗ > 10%.

Категория высокого риска

– Больные с любыми (не острыми) клиническими проявлениями ИБС или ее эквивалентами по риску: клинически выраженный атеросклероз сонных и/или периферических артерий, аневризма брюшного отдела аорты, СД 2 типа, СД 1 типа с МАУ.

– Лица без ИБС и ее эквивалентов, но имеющие несколько ФР, при оценке которых по таблице SC01 10-летний риск смерти от ССЗ находится в пределах 5-9%.

Категория умеренного риска

– Лица, у которых отсутствуют клинические проявления ССЗ, но у которых существует риск развития атеросклероза вследствие наличия нескольких ФР и у которых 10-летний риск смерти от ССЗ по таблице SCORE составляет 1-4 %.

– Лица без клинических проявлений ССЗ, но с отягощенным семейным анамнезом (начало ИБС или другого сосудистого заболевания у ближайших родственников больного по мужской линии < 55 лет, женской < 65 лет).

Категория низкого риска

– Лица без клинических проявлений ССЗ с одним ФР и с 10-летним риском смерти от ССЗ по таблице SCORE < 1%.

Рис. 2. Таблица оценки 10-летнего фатального риска ССЗ в Европейских регионах с высоким риском ССЗ на основании пола, возраста, САД, ОХС и статуса курения (SCORE)

Программа обследования больного с атеросклерозом.

Опрос больного и выяснение симптомов болезни: симптомы ишемической болезни сердца, симптомы нарушения мозгового кровообращения, перемежающаяся хромота, симптомы брюшной жабы и пр. Общий осмотр больного: признаки старения организма, выявление внешних маркеров атеросклероза, выслушивание систолического шума на аорте.

Общий анализ крови, мочи.

Биохимические анализы крови: липидограмма (ОХС, ТГ, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП), трансаминазы, билирубин, щелочная фосфатаза, общий белок и белковые фракции, СРП, мочевина, глюкоза крови, гомоцистеин, мочевая кислота, Са, Mg.

Исследование коагулограммы, подсчет количества тромбоцитов в периферической крови, определение агрегации тромбоцитов.

Определение индекса Кетле Определение индекса Кетле – отношение веса (в кг) к росту (в метрах), возведенное в квадрат. Нормой считается значение индекса Кетле не выходящее за диапазон 20 – 23,8.

Определение окружности талии. При наличии избыточной массы тела – тест на толерантность к глюкозе.

ЭКГ, измерение артериального давления.

Определение плече-лодыжечного индекса.

Исследование сосудов глазного дна (офтальмоскопия).

Эхо-КГ, в том числе чреспищеводная.

УЗИ органов брюшной полости.

РЭГ и РВГ сосудов конечностей.

Допплерография сосудов шеи (определение толщины интима-медиа сонных артерий)

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Ангиография (коронароангиография, ангиография сосудов почек и т. д.).

КТ с усовершенствованными приемами.

МРТ сверхскоростного и сверхвысокого разрешения.

Программа обследования модифицируется в зависимости от преобладания в клинической картине симптомов атеросклероза артерии определенной локализации.