Одним из заболеваний, требующих молекулярной диагностики, является альфа-1-антитрипсиновая недостаточность (ААТН) — распространенная наследственная болезнь, обусловленная сниженной концентрацией альфа-1-антитрипсина (А1-АТ) в сыворотке крови вследствие различных мутаций в гене Pi, проявляющаяся чаще всего в виде хронических неспецифических заболеваний легких с развитием эмфиземы, а также поражением печени и сосудов.

Что такое альфа-1-антитрипсин

Это гликопротеид, который синтезируется в печени (рис 1.). Альфа-1-антитрипсин тормозит действие трипсина, химотрипсина, эластазы, калликреина, катепсинов и других ферментов тканевых протеаз. Дефицит А1-АТ приводит к повышенному накоплению протеолитических энзимов и последующему повреждению тканей. Однако известно, что при дефиците А1-АТ поражения легких и печени не всегда бывают тяжелыми и необратимыми. Видимо, данный дефицит может быть компенсирован другими механизмами.

У взрослых гомозиготных больных с ААТН

часто развивается эмфизема легких.

Диагноз подтверждают с помощью прямого

определения А1-АТ. Существует множество

изоформ А1-АТ, различающихся по

электрофоретической подвижности в

крахмальном геле. Уже выявлено 79 аллелей

гена А1-АТ, но заболевание проявляется

только у обладателей аллелей Z и S. В

основе генетического дефекта лежит

замена одного нуклеотида. Так, в аллеле

Z гуанин заменен аденином, в результате

чего в молекуле А1-АТ глутаминовая

кислота в положении 292 заменена лизином.

Для гетерозигот MZ и MS характерен

промежуточный уровень А1-АТ в сыворотке

— от 50 до 250 мг%. Следовательно, это

заболевание наследуется аутосомно,

кодоминантно. Может ли гетерозиготность

быть причиной эмфиземы легких, окончательно

не установлено, но вопрос этот крайне

важен, поскольку доля гетерозигот среди

населения составляет от 5 до 14 %.

взрослых гомозиготных больных с ААТН

часто развивается эмфизема легких.

Диагноз подтверждают с помощью прямого

определения А1-АТ. Существует множество

изоформ А1-АТ, различающихся по

электрофоретической подвижности в

крахмальном геле. Уже выявлено 79 аллелей

гена А1-АТ, но заболевание проявляется

только у обладателей аллелей Z и S. В

основе генетического дефекта лежит

замена одного нуклеотида. Так, в аллеле

Z гуанин заменен аденином, в результате

чего в молекуле А1-АТ глутаминовая

кислота в положении 292 заменена лизином.

Для гетерозигот MZ и MS характерен

промежуточный уровень А1-АТ в сыворотке

— от 50 до 250 мг%. Следовательно, это

заболевание наследуется аутосомно,

кодоминантно. Может ли гетерозиготность

быть причиной эмфиземы легких, окончательно

не установлено, но вопрос этот крайне

важен, поскольку доля гетерозигот среди

населения составляет от 5 до 14 %.

У некоторых больных в гепатоцитах обнаруживают ШИК-позитивные шары. Примерно у 10 % детей, гомозиготных по аллелю Z, отмечается тяжелое поражение печени, включая гепатит у новорожденных и прогрессирующий цирроз печени. Полагают, что 15–20 % хронических гепатитов у грудных детей обусловлены ААТН. У взрослых ААТН чаще всего приводит к мелкоузловому циррозу печени, который протекает бессимтомно, со временем может перейти в крупноузловой цирроз печени, иногда развивается печеночноклеточный рак.

Частота поражения печени не зависит от частоты поражения легких.

Эпидемиология аатн

Предположительно 60 000–100 000 американцев имеют ААТН. Установлено, что из 14 млн американцев с хроническими неспецифическими обструктивными заболеваниями легких 2 млн имеют эмфизему. В группе из 965 пациентов с эмфиземой выявлено, что частота тяжелой ААТН составляет 2–3 %. Сопоставив эти цифры, можно прогнозировать, что примерно 63 000 американцев страдают эмфиземой, обусловленной дефицитом А1-АТ. Многие исследования показывают, что в настоящее время диагностирован лишь небольшой процент от общего числа больных с ААТН — всего 4–4,5 %.

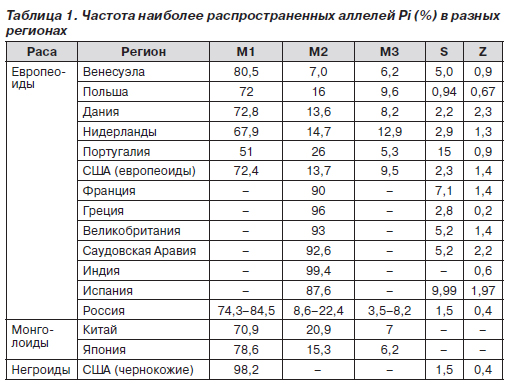

В табл. 1 приведена частота основных аллелей гена Pi в некоторых регионах мира.

Структура гена и номенклатура аллелей

Ген Pi, ответственный за синтез А1-АТ, картирован на длинном плече хромосомы 14. Известна его полная нуклеотидная последовательность размером 12 kb. Ген имеет пять экзонов, причем экзон I подразделяется на Ia, Ib и Iс. Экзоны Iа и Ib содержат фрагменты, ответственные за транскрипцию в макрофагах, а экзон Iс имеет промоторную область, необходимую для транскрипции в гепатоцитах. Кодирующая область гена захватывает четыре экзона (II–V). Старт-кодон для 24-аминокислотного сигнального пептида и два из трех сайтов гликозилирования белковой молекулы локализованы в экзоне II. В экзоне III располагается третий сайт гликозилирования и наиболее полиморфный сайт в кодирующей области Val213Ala. В экзоне V расположен активный сайт М358. В этом экзоне наиболее часто встречаются мутации, приводящие к ААТН (Z-вариант).

Номенклатура аллелей гена Pi основана на электрофоретической подвижности продуктов этих аллелей. Варианты А1-АТ, двигающиеся наиболее быстро к аноду, названы первыми буквами латинского алфавита. Многочисленные аллели гена можно подразделить на нормальные, дефицитные, нулевые и аллели с измененными свойствами. Наиболее частый дефицитный вариант — аллель Z — двигается медленно и расположен очень близко к катоду, в Z-области. Нормальные аллели обычно продвигаются к середине геля и попадают в М-область, поэтому называются чаще всего М-аллелями.