- •Глава 04. Эхокардиография

- •Эхокардиографы

- •Чреспищеводная эхокардиография

- •Стресс-эхокардиография выявление зон ишемии

- •Выявление оглушенного миокарда

- •Пороки клапанов сердца (см. Главу 21)

- •Контрастная эхокардиография

- •Отдельные структуры сердечно-сосудистой системы левый желудочек функции левого желудочка

- •Систолическая функция

- •Диастолическая функция: оценка давления наполнения

- •Морфология левого желудочка

- •Клапаны сердца

- •Митральный клапан

- •Аортальный клапан (см. Главу 22)

- •Трехстворчатый клапан

- •Клапан легочной артерии

- •Искусственные клапаны

- •Перикард

- •Характерные эхокардиографические признаки распространенных заболеваний и состояний ишемическая болезнь сердца (см. Лавы 6 и 17)

Морфология левого желудочка

Наиболее распространенным морфологическим изменением ЛЖ является увеличение его массы (гипертрофия ЛЖ). Массу миокарда ЛЖ рассчитывают, исходя из толщины стенок и диаметра полости ЛЖ, при отсутствии больших рубцов или локальной гипертрофии по следующей формуле:

масса миокарда ЛЖ (граммы) = 0,8 [1,04 (КДР + ТЗС + ТМЖП)3 - КДР3] + 0,6,

где КДР - КДР ЛЖ; ТЗС - толщина задней стенки в конце диастолы; ТМЖП - толщина МЖП в конце диастолы (все в сантиметрах).

Нормальные значения приведены в табл. 4.3. Массу миокарда ЛЖ можно определить более точно при 3D-ЭхоКГ. Этиологию гипертрофии невозможно выявить напрямую при ЭхоКГ, так как в отсутствие артериальной гипертензии гипертрофия может быть обусловлена аортальным стенозом (см. главу 21), гипертрофической кардиомиопатией (см. главу 18), инфильтративной кардиомиопатией (см. главу 18) или занятиями спортом, хотя последнее редко приводит более чем к умеренному приросту массы миокарда даже у профессиональных спортсменов (см. главу 32). Умеренная гипертрофия сначала сопровождается уменьшением соотношения максимальных скоростей волн Е и А (максимальная скорость раннего и позднего диастолического трансмитрального кровотока, см. рис. 4.27), что обозначают термином "замедление релаксации". Однако "замедление релаксации" может имитироваться при уменьшении преднагрузки, высокой ЧСС, появляться с возрастом и, следовательно, не обязательно подразумевает функциональное поражение миокарда. Выраженная гипертрофия ЛЖ требует увеличения давления наполнения для поддержания УО, что приводит к увеличению размера ЛП и повышению давления в нем, к "псевдонормализации" ранее пониженного соотношения E/А. "Псевдонормализация" может быть выявлена во время приема Вальсальвы или при увеличении соотношения E/е'.

Таблица 4.3. Нормальные размеры и объемы левого желудочка и левого предсердия

|

Женщины |

Мужчины |

|||||||

Нормальные значения |

Легкое отклонение |

Умеренное отклонение |

Выраженное отклонение |

Нормальные значения |

Легкое отклонение |

Умеренное отклонение |

Выраженное отклонение |

||

Размер ЛЖ |

|||||||||

Диастолический размер ЛЖ |

3,9-5,3 |

5,4-5,7 |

5,8-6,1 |

≥6,2 |

4,2-5,9 |

6,0-6,3 |

6,4-6,8 |

≥6.9 |

|

Объем ЛЖ |

|||||||||

Диастолический объем ЛЖ, мл |

56-104 |

105-117 |

118-130 |

≥131 |

67-155 |

156-178 |

179-201 |

≥201 |

|

Диастолический объем ЛЖ/площадь поверхности тела, мл/м2 |

35-75 |

76-86 |

87-96 |

≥97 |

35-75 |

76-86 |

87-96 |

≥97 |

|

Систолический объем ЛЖ, мл |

19-49 |

50-59 |

60-69 |

≥70 |

22-58 |

59-70 |

71-82 |

≥83 |

|

Систолический объем ЛЖ/площадь поверхности тела, мл/м2 |

12-30 |

31-36 |

37-42 |

≥43 |

12-30 |

31-36 |

37-42 |

≥43 |

|

Масса ЛЖ, г |

67-162 |

163-186 |

187-210 |

≥211 |

88-224 |

225-258 |

259-292 |

≥293 |

|

Масса ЛЖ/площадь поверхности тела, г/м2 |

43-95 |

96-108 |

109-121 |

≥122 |

49-115 |

116-131 |

132-148 |

≥149 |

|

Масса ЛЖ/рост, г/м |

41-99 |

100-115 |

116-128 |

≥129 |

52-126 |

127-144 |

145-162 |

≥163 |

|

Масса ЛЖ/рост, г/м2,7 |

18-44 |

45-51 |

52-58 |

≥59 |

20-48 |

49-55 |

56-63 |

≥64 |

|

Относительная толщина стенок, cм |

0,22-0,42 |

0,43-0,47 |

0,48-0,52 |

≥0,53 |

0,24-0,42 |

0,43-0,46 |

0,47-0,51 |

≥0,52 |

|

Толщина МЖП, cм |

0,6-0,9 |

1,0-1,2 |

1,3-1,5 |

≥1,6 |

0,6-1,0 |

1,1-1,3 |

1,4-1,6 |

≥1,7 |

|

Толщина задней стенки, cм |

0,6-0,9 |

1,0-1,2 |

1,3-1,5 |

≥1,6 |

0,6-1,0 |

1,1-1,3 |

1,4-1,6 |

≥1,7 |

|

Размер ЛП |

|||||||||

Диаметр ЛП, cм |

2,7-3,8 |

3,9-4,2 |

4,3-4,6 |

≥4,7 |

3,0-4,0 |

4,1-4,6 |

4,7-5,2 |

≥5,2 |

|

Объем ЛП |

|||||||||

Объем ЛП, мл |

22-52 |

53-62 |

63-72 |

≥73 |

18-58 |

59-68 |

69-78 |

≥79 |

|

Объем ЛП/площадь поверхности тела, мл/м2 |

22±6 |

29-33 |

34-39 |

≥40 |

22±6 |

29-33 |

34-39 |

≥40 |

|

Источник (с разрешения): Lang R., Bierig M., Devereux R. et al. Recommendations for Chamber Quantification. A report from the American Society of Echocardiography’s Nomenclature and Standards Committee, the Task Force on Chamber Quantification and the European Association of Echocardiography // Eur. J. Echocardiogr. - 2006. - Vol. 7. - P. 79-108.

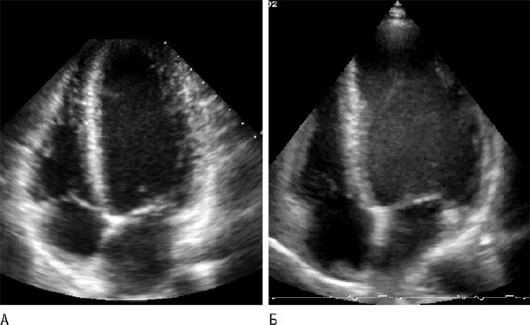

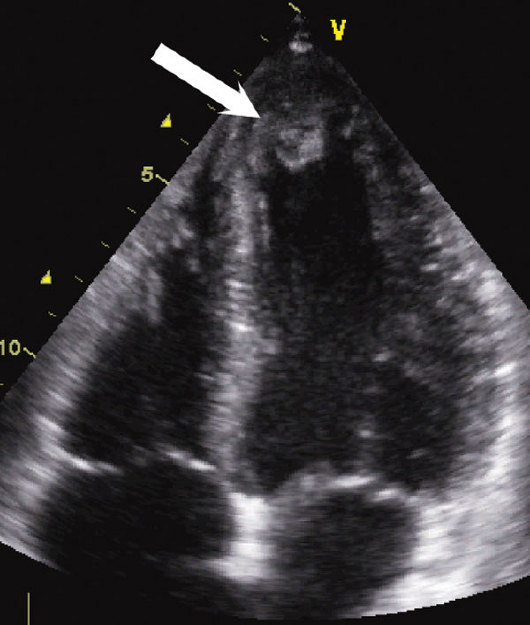

В ответ на снижение сократительной функции (например, после обширного ИМ) ЛЖ расширяется - процесс, который называют ремоделированием ЛЖ (рис. 4.29). Значительно расширенный ЛЖ меняет свою форму с конической на сферическую, что приводит к эксцентрическому смещению папиллярных мышц и появлению функциональной митральной регургитации. При выраженной дилатации и снижении сократимости ЛЖ в нем могут формироваться тромбы, особенно в верхушке, а в полости может быть видно спонтанное контрастирование. Это похожее на дым завихрение, которое часто визуализируется в областях с низкой скоростью кровотока. Оно обусловлено, как считают, агрегацией эритроцитов, что указывает на возможность тромбогенеза. Аневризма является локальным нарушением сократимости с систолическим и диастолическим выбуханием и обычно представляет собой обширный рубец (рис. 4.30). Такие аневризмы имеют тонкие, часто эхо-плотные несокращающиеся стенки, могут содержать тромбы. Важна дифференциальная диагностика аневризмы и псевдоаневризмы ЛЖ (рис. 4.31). Псевдоаневризма является результатом разрыва свободной стенки ЛЖ, в основном вследствие ИМ, хотя возможен и травматический генез псевдоаневризмы. Характерный признак псевдоаневризмы - резкое истончение стенки ЛЖ на границе и (часто) довольно узкая "шейка", которая имеет меньший диаметр, чем сама псевдоаневризма. Также возможен парадоксальный ток крови в псевдоаневризму во время систолы и из нее - во время диастолы. Про другие нарушения регионарной сократимости см. раздел "Стресс-эхокардиография". Другим "механическим" осложнением ИМ является ДМЖП (см. главу 16), который локализуется в ее мышечной части. Основной признак этого осложнения - систолический высокоскоростной поток крови в ПЖ, отражающий наличие лево-правого шунта. Максимальная скорость потока отражает градиент систолического давления между ЛЖ и ПЖ. Сам дефект может быть трудно различим при 2D-ЭхоКГ. Врожденные пороки сердца освещены в главе 10.

Рис. 4.29. Ремоделирование ЛЖ. Верхушечные четырехкамерные сечения того же пациента: вскоре после переднего ИМ (A), через 1 год после ИМ (Б). Обратите внимание на дилатацию (оба изображения имеют одинаковый масштаб), относительное увеличение ширины ЛЖ (сферичное ремоделирование) и спонтанное контрастирование в полости через 1 год.

Рис. 4.30. Акинезия верхушки ЛЖ с тромбом (стрелка) - результат переднего ИМ. Верхушечное четырехкамерное сечение.

Рис. 4.31. Псевдоаневризма (стрелка) нижнезадней стенки ЛЖ после нижнего ИМ. Обратите внимание на "шейку", которая имеет меньший диаметром, чем сама псевдоаневризма. Ао - восходящая часть аорты.

ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК

Хотя ПЖ хорошо визуализируется при ЭхоКГ, его оценку затрудняет крайне неправильная форма. 3D-ЭхоКГ дает возможность наиболее полной и точной оценки объема и ФВ ПЖ, хотя она часто затруднена плохим качеством изображения. По этой причине обычно размер и функции ПЖ оценивают лишь качественно. Нарушение насосной функции чаще всего обусловлено ИМ ПЖ, кардиомиопатией и острой или хронической легочной гипертензией (см. главу 24). Существуют данные о том, что продольная тканевая допплеровская скорость и деформация свободной стенки ПЖ помогают в количественной оценке его функций.

Важный аспект функционирования ПЖ - максимальное систолическое давление в нем, которое в отсутствие пульмонального стеноза (см. главы 10 и 21) соответствует систолическому давлению в ЛА. При трикуспидальной регургитации эту величину определяют по максимальному систолическому градиенту между ПЖ и ПП. К этому градиенту необходимо прибавить среднее давление в ПП, которое можно определить, например, при физикальном обследовании пациента или по наличию и степени спадения нижней полой вены на вдохе. Определение максимального систолического давления в ПЖ чрезвычайно важно для оценки наличия и степени легочной гипертензии, например при эмболии ЛА (см. главу 37).

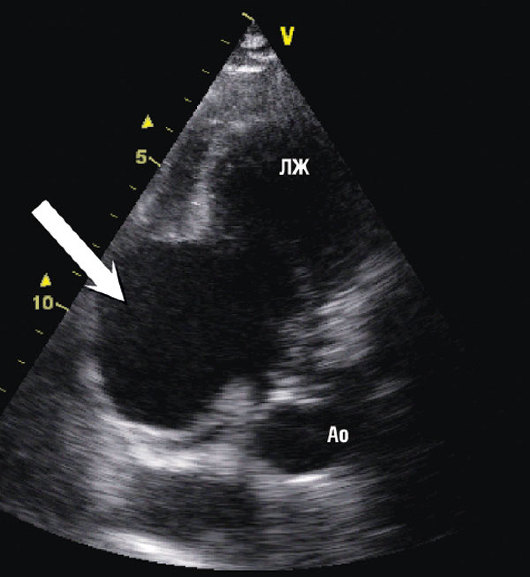

При хронической легочной гипертензии (рис. 4.32) ПЖ расширен и гипертрофирован (конечная диастолическая толщина свободной стенки >5 мм). Обычно выявляют недостаточность ТК. Функционирование ПЖ очень часто нарушено. МЖП смещена к ЛЖ. Это особенно заметно при оценке изображений по короткой оси, где перегородка, которая обычно вдается в ПЖ, становится прямой, придавая поперечному сечению ЛЖ форму буквы "D" вместо "O". При острой легочной гипертензии, обусловленной эмболией ЛА, ПЖ также расширен, и функциональное состояние его нарушено (за исключением случаев эмболии мелких ветвей ЛА). Массивная легочная эмболия приводит к острой перегрузке и дилатации ПЖ со значимой недостаточностью ТК. Систолическое давление в ЛА повышено, но из-за развития острой недостаточности ПЖ чаще лишь в умеренной степени. В некоторых случаях в правых отделах сердца можно увидеть флотирующие тромбы или тромбы, фиксированные в стволе ЛА или ее ветвях. В такой ситуации можно диагностировать такое осложнение, как парадоксальная эмболия через открытое овальное окно. Из-за легкости диагностики тяжелой легочной эмболии по дилатации ПЖ и повышению давления в ЛА ЭхоКГ следует выполнять как можно быстрее для определения тактики ведения этих больных.

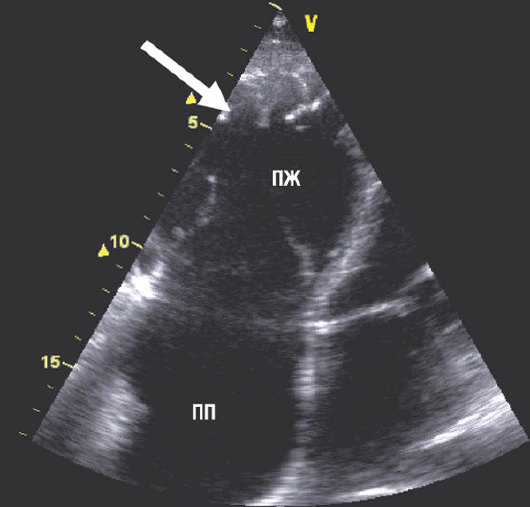

Рис. 4.32. Тяжелая хроническая легочная гипертензия. Размеры ПЖ и ПП намного превышают размеры ЛЖ и ЛП. А - парастернальное сечение по короткой оси со смещением МЖП в сторону ЛЖ, придающее ему D-образную форму, в отличие от нормальной округлой формы ЛЖ. Б - модифицированное верхушечное четырехкамерное сечение. В - максимальная скорость трикуспидальной регургитации составляет 420 см/с (справа), что по упрощенному уравнению Бернулли соответствует градиенту давления между ПЖ и ПП - 71 мм рт.ст. Для оценки максимального систолического давления в ПЖ и ЛА необходимо добавить к этому значению величину давления в ПП.

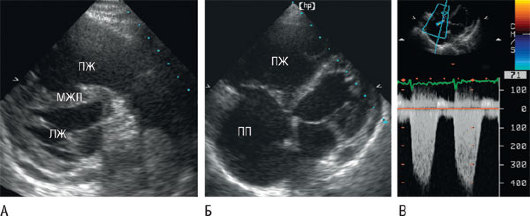

Аритмогенная дисплазия ПЖ (см. главы 9 и 30) - редкое заболевание, которое характеризуется расширением ПЖ и наличием дискинетичных участков, особенно в непосредственной близости от кольца ТК, в верхушке и в выносящем тракте ПЖ (рис. 4.33). Диагностика, как правило, затруднительна, и у многих больных при ЭхоКГ не выявляют значимых отклонений. Врожденные пороки сердца с вовлечением ПЖ освещены в главе 10.

Рис. 4.33. Аритмогенная дисплазия ПЖ. Обратите внимание на расширение ПЖ с аневризматическим расширением верхушки (стрелка).

ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ И ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ

Функции ЛП условно можно разделить на три составные части:

• проводящая функция (пассивный транспорт крови из легочных вен в ЛЖ в диастолу);

• резервуарная функция (накопление крови в период систолы желудочков);

• вспомогательная насосная функция (выброс крови в систолу предсердий).

Лучшим параметром, характеризующим размер ЛП, служит его систолический объем, рассчитанный с использованием монопланового или бипланового модифицированного метода Симпсона (суммация дисков, рис. 4.34). Менее надежно для оценки величины ЛП измерение его переднезаднего размера (из парастернального сечения в 2D- или M-режиме). Увеличение ЛП обнаруживают в следующих ситуациях:

• повышение давление наполнения ЛЖ (диастолическая дисфункция ЛЖ);

• митральная регургитация или митральный стеноз (см. главу 21);

• ФП (см. главу 29);

• ДМПП (см. главу 10);

• дилатация ПП.

Рис. 4.34. Определение объема ЛП в верхушечной четырехкамерной позиции методом суммации дисков (модифицированный метод Симпсона), исходя из площади ЛП в конце систолы. Объем ЛП значительно увеличен (102 мл). Обратите внимание на выраженную гипертрофию ЛЖ.

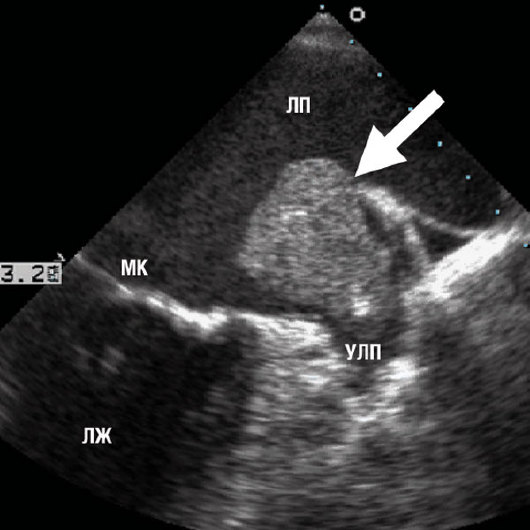

При длительности ФП или ТП более 24-48 ч ушко ЛП становится наиболее частым местом формирования спонтанного контрастирования (см. раздел "Морфология левого желудочка") и тромбов (рис. 4.35). Поиск тромбов, особенно в ушке ЛП, - классическое показание к чреспищеводной ЭхоКГ, которую проводят больным с ФП или ТП перед кардиоверсией, за исключением тех, кто получал адекватную антикоагулянтную терапию в течение 4-6 нед. В самом ЛП (вне его ушка) тромбы обнаруживают реже; большую их распространенность отмечают при митральном стенозе (обычно также осложненном ФП).

Рис. 4.35. Необычно большой тромб (стрелка) в ушке ЛП (УЛП) у больного с ФП. Чреспищеводное исследование.

Верхние левая и правая легочные вены легко оценить из чреспищеводного доступа, тогда как нижние легочные вены визуализировать сложнее. Кровоток в легочных венах изменяется (см. рис. 4.28) в ответ на повышение давления в ЛП, при ФП (в обоих случаях снижается систолическая волна) и митральной регургитации, при которой реверсия систолического потока в легочных венах указывает на ее тяжесть. Врожденные пороки сердца с вовлечением легочных вен освещены в главе 10.

ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ, МЕЖПРЕДСЕРДНАЯ ПЕРЕГОРОДКА И ПОЛЫЕ ВЕНЫ

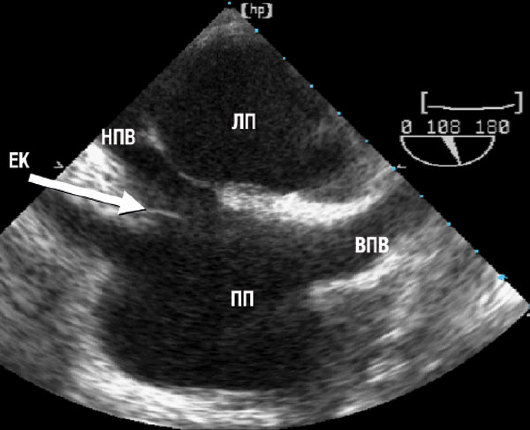

Расширение ПП обычно сопутствует увеличению ЛП, например при ФП. Частой причиной дилатации ПП становится трикуспидальная регургитация. Устья и проксимальные отделы полых вен оценивают в эпигастральном сечении, и лучше всего они видны при чреспищеводной ЭхоКГ в сагиттальном сечении (рис. 4.36). В устье нижней полой вены визуализируется евстахиев клапан, который может быть разных размеров и иногда продолжается в ПП в виде сети Киари (фенестрированной мембраны). Обе эти структуры являются остатками эмбрионального клапана венозного синуса. В верхней полой вене могут визуализироваться электроды имплантированных кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов, а также центральные венозные катетеры, способные стать источниками тромбоза и инфекционного эндокардита (см. главу 22), а также вызвать или усилить трикуспидальную регургитацию.

Рис. 4.36. Сагиттальное чреспищеводное сечение ПП при ротации датчика на 108°. ЕК - евстахиев клапан; НПВ - нижняя полая вена; ВПВ - верхняя полая вена. Обратите внимание на тонкую часть межпредсердной перегородки - овальную ямку.

Межпредсердная перегородка состоит из компонентов, имеющих различное эмбриональное происхождение. Известно несколько типов ДМПП. Наиболее распространенный из них - вторичный дефект, который располагается в области овального окна и может быть множественным (см. главу 10). ДМПП приводят преимущественно к лево-правому сбросу крови, дилатации обоих предсердий, застою в легких, увеличению скорости кровотока на ТК и увеличению ПЖ. ДМПП можно диагностировать путем непосредственного выявления дефекта (трансторакально или, особенно в случае дефекта sinus venosus, при чреспищеводной ЭхоКГ), а также с помощью спектрального и цветного допплеровских режимов, при которых регистрируется цикличный лево-правый сброс (при отсутствии повышенного давления в ПП). При наличии сброса обычно также существует хотя бы незначительный право-левый сброс, который можно выявить с помощью в/в болюсного введения вспененного инфузионного раствора или крови и обнаружения в ЛП пузырьков воздуха, попадающих туда через межпредсердную перегородку. Приблизительно у четверти взрослого населения имеется открытое овальное окно - другая возможная причина право-левого сброса через межпредсердную перегородку в области овальной ямки. Это щелевидное отверстие, закрытое большую часть времени в связи с более высоким давлением в левом предсердии, чем в правом, может открываться при приеме Вальсальвы или в других ситуациях, сопровождающихся повышением давления в ПП и, что особенно важно, - в случае острой эмболии ЛА. Открытое овальное окно можно диагностировать или исключить при ЭхоКГ-контрастировании правых камер сердца, приеме Вальсальвы и, прежде всего, во время чреспищеводной ЭхоКГ (см. рис. 4.61). Этот метод исследования позволяет эффективно контролировать имплантацию окклюзирующих устройств, таких как Amplatzer, для закрытия вторичных ДМПП или открытого овального окна (см. рис. 4.22 и главу 10). После указанных вмешательств необходимо повторное исследование в связи с возможностью резидуального сброса и тромбообразования.

Частыми аномалиями межпредсердной перегородки бывают ее липоматозное утолщение (доброкачественный процесс, обычно не затрагивающий область овальной ямки) и аневризма межпредсердной перегородки, часто определяемая как отклонение истонченной ее части от средней межпредсердной линии на 1 см и более в любую или обе стороны. Последняя аномалия встречается у 1-2% населения, лучше диагностируется с помощью чреспищеводной, чем трансторакальной, ЭхоКГ и часто сочетается с ДМПП, ее фенестрацией или открытым овальным окном. В литературе описана связь данной патологии с ишемическими неврологическими эпизодами неуточненной этиологии.