- •Глава 04. Эхокардиография

- •Эхокардиографы

- •Чреспищеводная эхокардиография

- •Стресс-эхокардиография выявление зон ишемии

- •Выявление оглушенного миокарда

- •Пороки клапанов сердца (см. Главу 21)

- •Контрастная эхокардиография

- •Отдельные структуры сердечно-сосудистой системы левый желудочек функции левого желудочка

- •Систолическая функция

- •Диастолическая функция: оценка давления наполнения

- •Морфология левого желудочка

- •Клапаны сердца

- •Митральный клапан

- •Аортальный клапан (см. Главу 22)

- •Трехстворчатый клапан

- •Клапан легочной артерии

- •Искусственные клапаны

- •Перикард

- •Характерные эхокардиографические признаки распространенных заболеваний и состояний ишемическая болезнь сердца (см. Лавы 6 и 17)

Отдельные структуры сердечно-сосудистой системы левый желудочек функции левого желудочка

Оценка функций ЛЖ, вероятно, бывает наиболее частой задачей ЭхоКГ. Концептуально стало привычным разделять систолическую, или насосную, функцию (которую можно в свою очередь разделить на глобальную и регионарную систолические функции) и диастолическую функцию, которая связана с соотношением диастолического давления и объема ЛЖ. Наиболее признанным параметром глобальной систолической функции ЛЖ служит ФВ - несовершенный показатель, который может не отражать ранние и тонкие нарушения систолической функции. С другой стороны, существует большая группа больных, имеющих симптомы СН, несмотря на сохранную ФВ, особенно при артериальной гипертензии (см. главу 13) и гипертрофии ЛЖ (см. главу 18). Такое сочетание получило название "СН с нормальной ФВ" [34]. При ЭхоКГ можно (помимо выявления гипертрофии) обнаружить повышенное давления наполнения у этих больных и таким образом подтвердить диагноз СН с нормальной ФВ.

Систолическая функция

Глобальную систолическую функцию можно оценивать следующими способами [28].

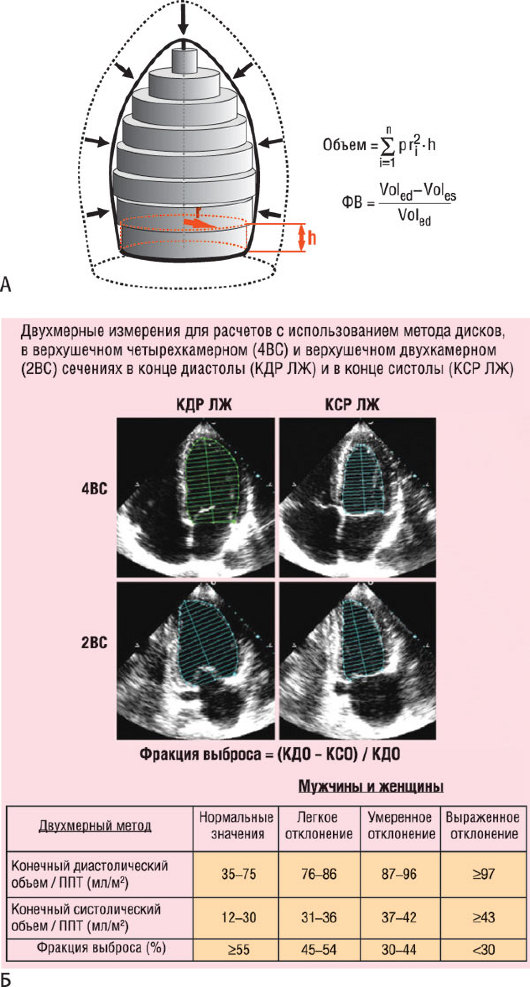

• ФВ рассчитывают из КДО и КСО ЛЖ. Ее можно визуально оценить в нескольких сечениях или, что предпочтительнее, измерить при обведении полости ЛЖ по эндокарду в конце диастолы и систолы в четырехкамерном сечении (моноплановая ФВ) или дополнительно в двухкамерном сечении (биплановая ФВ), что позволяет рассчитать объемы ЛЖ и ФВ по модифицированному методу Симпсона (суммация дисков, рис. 4.23). Если возможно выполнение 3D-ЭхоКГ, объемы можно рассчитать в объемном изображении без каких-либо геометрических допущений (см. рис. 4.21). Последний метод можно рассматривать в качестве "золотого стандарта", он очень хорошо коррелирует с МРТ, хотя ЭхоКГ-объемы систематически оказываются меньше объемов, которые рассчитывают при МРТ или вентрикулографии. Это обусловлено разницей в распознании трабекулярности эндокарда этими методами.

Рис. 4.23. А - расчет объема и фракции выброса ЛЖ по модифицированному методу Симпсона. Эндокард желудочка очерчивают вручную. Метод предполагает наличие вращательной симметрии ЛЖ. Таким образом, объем желудочка можно считать равным сумме объемов цилиндров, которые вписываются в очерченную границу эндокарда. После определения систолического и диастолического объемов ЛЖ рассчитывают УО и ФВ. Б - пример расчета объема и выброса ЛЖ биплановым методом дисков, с нормальными значениями, приведенными в таблице. Источник (с разрешения): Lang R., Bierig M., Devereux R. et al. Recommendations for Chamber Quantification. A report from the American Society of Echocardiography’s Nomenclature and Standards Committee, the Task Force on Chamber Quantification and the European Association of Echocardiography // Eur. J. Echocardiogr. - 2006. - Vol. 7. - P. 79-108.

• Конечно-систолический (КСР), конечно-диасто-ли-ческий (КДР) размеры ЛЖ (измеряют в парастернальном продольном сечении в М-режиме или при 2D-ЭхоКГ, см. рис. 4.7) и фракция укорочения [(КДР - КСР) / КДР] служат старейшими количественными параметрами глобальной функции ЛЖ. Однако они учитывают движение лишь базальных сегментов ЛЖ.

• Систолическая экскурсия АВ-плоскости ЛЖ, то есть апикальное смещение митрального кольца во время систолы, может служить мерой глобальной систолической функции. В норме она составляет более 12 мм.

• При записи тканевой допплерографии митрального кольца в области перегородки и боковой стенки в апикальном четырехкамерном сечении максимальные систолические продольные скорости составляют в норме >5 см/с. Значения деформации, усредненные по всем сегментам ЛЖ ("глобальная деформация"), также можно использовать для оценки функций ЛЖ

• Пробу с физической нагрузкой можно применять для определения сократительного резерва ЛЖ по увеличению ФВ. Недостаточный сократительный резерв предполагает начальное ухудшение систолической функции, даже если ФВ в покое еще находится в пределах нормы.

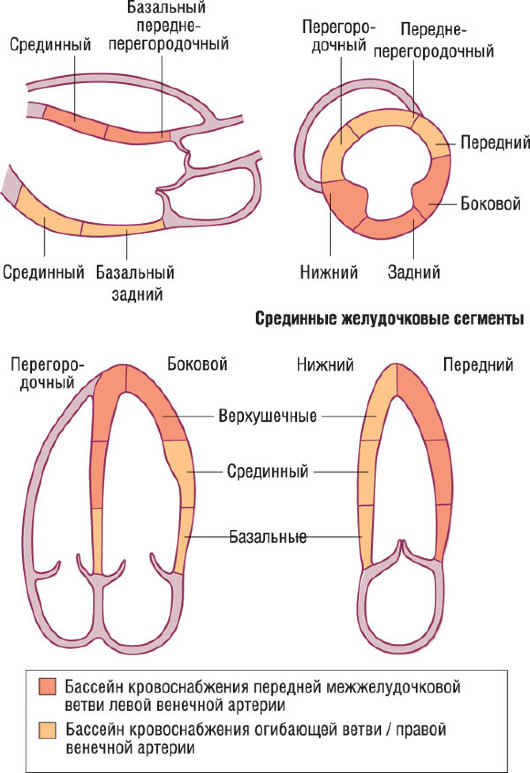

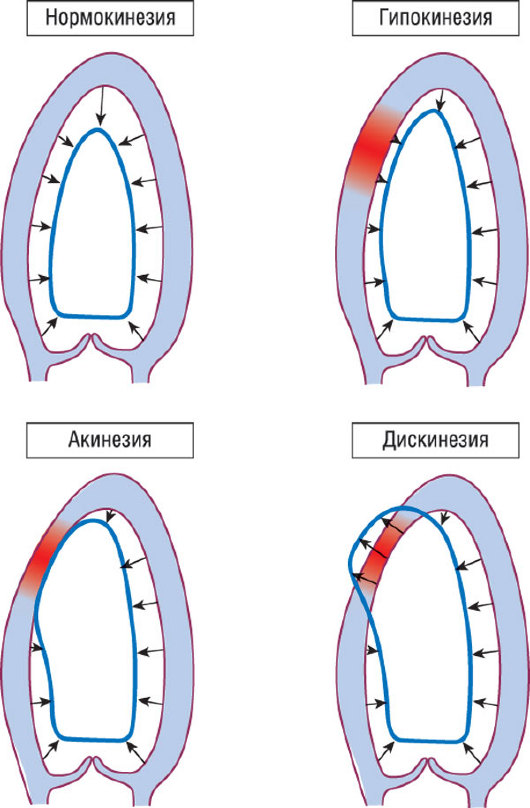

• Регионарную систолическую функцию оценивают в основном визуально в 16-сегментной модели ЛЖ, в которой отдельные сегменты могут быть отнесены к территории кровоснабжения определенной венечной артерии (рис. 4.24). Каждый сегмент визуально оценивают как нормокинетичный, гипокинетичный, акинетичный, дискинетичный или аневризматичный (рис. 4.25). Эта оценка может быть представлена в качестве полуколичественного "показателя локальной сократимости" в градации от 1 до 4. Такая градация движения стенок может быть отображена на схеме ЛЖ, например, в виде "бычьего глаза", а среднее значение (сумма показателей локальной сократимости всех стенок, деленная на число оцененных сегментов) - индекс нарушения локальной сократимости можно использовать в качестве показателя глобальной систолической функции.

Рис. 4.24. 16-сегментная модель ЛЖ и принадлежность сегментов к передней (передняя нисходящая венечная артерия) и задней (огибающая и правая венечные артерии) территориям кровоснабжения. Источник (с разрешения): Flachskampf F.A. Kursbuch Echokardiographie, 4th edn. - Stuttgart: Thieme, 2008.

Рис. 4.25. Схематичное изображение нарушений локальной сократимости ЛЖ. Внутренний контур отображает эндокард в конце систолы, стрелки изображают движение эндокарда от конца диастолы к концу систолы. При аневризме (не показано) выбухание наружу сохраняется и в диастолу, а при дискинезии оно происходит только в систолу.

При оценке деформации можно получить достоверные значения регионарной деформации и скорости деформации миокарда, особенно при использовании методики отслеживания дифракционных пятен. Однако из-за значительной вариабельности этих показателей даже в норме трудно количественно оценить локальные нарушения сократимости этим методом.