- •Глава 02. Электрокардиография

- •Электрокардиографические отведения

- •Анатомическая позиция сердца

- •Нормальные зубец p и сегмент pq

- •Нормальный комплекс qrs

- •Электрическая позиция сердца: оси p, qrs и t

- •Декстрокардия

- •Реполяризация

- •Увеличение/гипертрофия камер сердца

- •Увеличение правого предсердия

- •Увеличение левого предсердия

- •Увеличение правого желудочка

- •Увеличение левого желудочка

- •Увеличение обоих желудочков

- •Ишемия и инфаркт

- •Изменения сегмента st при ишемии (см. Также главы 16 и 17)

- •Ишемический зубец t

- •Изменения комплекса qrs: зубец q

- •Аритмии и нарушения проводимости

- •Тахиаритмии

- •Блокада ножек пучка гиса и атриовентрикулярная блокада (также см. Главу 27)

- •Нарушения атриовентрикулярного проведения

- •Атриовентрикулярная узловая блокада (также см. Главу 27)

- •Внутрипучковая атриовентрикулярная блокада

- •Блокада ножек пучка гиса, см. Также главу 27

- •Блокада правой ножки пучка гиса

- •Блокада левой ножки пучка гиса

- •Блокада разветвлений ножек пучка гиса

- •Блокада передневерхнего разветвления левой ножки пучка гиса

- •Двухпучковые блокады

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой передневерхнего разветвления левой ножки

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой задненижнего разветвления левой ножки

- •Блокада обеих ножек пучка гиса и трехпучковая блокада

- •Предвозбуждение (см. Также главу 28)

- •Волна дельта и локализация дополнительных путей проведения с помощью электрокардиографии

- •Ортодромная тахикардия

- •Антидромная тахикардия

- •Фибрилляция и трепетание предсердий с предвозбуждением

- •Дополнительные пути проведения без предвозбуждения

- •Первичные нарушения деполяризации интервал q-t

- •Врожденный синдром удлиненного интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Врожденное укорочение интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Антиаритмические и другие лекарственные препараты (см. Также главу 28)

- •Электролитные нарушения

- •Гипотермия

- •Синдром бругада (см. Также главу 9)

- •"Память" зубца t

- •Перикардиты и выпот в полость перикарда

- •Острый перикардит (см. Также главу 19)

- •Выпот в полость перикарда (см. Также главу 19)

- •Подход к расшифровке электрокардиограммы

- •Подход к диагностике аритмий

- •Брадикардии

- •Тахикардии

- •Тахикардии с узкими комплексами qrs

- •Предсердная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий

- •Узловая и ортодромная тахикардии

- •Тахикардии с широким комплексом qrs

- •Желудочковая тахикардия

- •МСтрессовая электрокардиография

- •Проба с физической нагрузкой при ишемической болезни сердца

- •Стрессовая электрокардиография при других заболеваниях сердца

- •Амбулаторное электрокардиографическое мониторирование

- •Компьютерный анализ данных электрокардиографии

- •Сигнал-усредненная электрокардиография

- •Вариабельность сердечного ритма

- •Микроальтернация зубца t

Желудочковая тахикардия

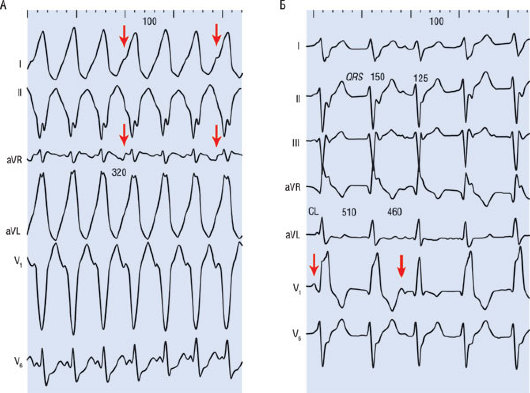

Механизм развития устойчивой мономорфной ЖТ может быть очаговым или макро-re-entry, но в обоих случаях активация начинается в какой-то точке миокарда желудочков. Комплекс QRS становится широким и измененным вследствие того, что возбуждение распространяется медленно, минуя нормальные пути проведения. ЖТ полностью независима от предсердий, в результате чего наблюдается АВ-диссоциация. Таким образом, данные ЭКГ при ЖТ характеризуются широкими аберрантными комплексами QRS и диссоциацией предсердного и желудочкового ритма (рис. 2.65). В некоторых случаях ВА-проведение может быть 1:1, и диагноз будет зависеть от морфологии комплекса QRS, особенно в сравнении с морфологией QRS при синусовом ритме. Желудочковый ритм обычно абсолютно регулярный, однако при АВ-диссоциации возможно случайное проведение синусовых импульсов через АВ-узел и систему Гиса-Пуркинье, что приводит к образованию узкого "сливного" комплекса (см. рис. 2.65).

Рис. 2.65. Различные электрокардиографические проявления ЖТ. А - постинфарктная ЖТ с вентрикулоатриальным проведением 3:1. Волны, указанные красными стрелками, обозначают зубцы P, имеющие частоту 1/3 желудочкового ритма. Б - идиопатическая "пучковая" ЖТ с АВ-диссоциацией и синусовыми захватами, образующими сливные сокращения. Красные стрелки отмечают зубцы P, не зависящие от частоты ЖТ. Третий комплекс QRS возникает раньше, потому что предсердная волна проводится через АВ-узел и систему Гиса-Пуркинье, захватывая часть желудочков (сливное сокращение). Временные отметки (сверху) - 100 мс и 500 мс.

Из множества существующих критериев обратите внимание на следующие:

• ширина комплекса QRS ≥140 мс;

• морфология БПНПГ с âQRS между -30° и -180°;

• комплекс Rr в отведении V1 (зубец R состоит из двух вершин, первая больше);

• морфология БЛНПГ с зубцом Q в отведении V6;

• комплекс RS в отведении V1 с интервалом между вершинами R и S ≥100 мс;

• наличие "конкордантных" комплексов QRS (все положительные или все отрицательные) в отведениях V1-V6;

• отсутствие сегментов RS в отведениях V1-V6.

Но, к сожалению, их специфичность и чувствительность низки, особенно если исходные данные ЭКГ не представлены [171, 172]. При ЖТ, если активация начинается в межпредсердной перегородке, комплекс QRS может быть сравнительно узким, потому что проводящая система активируется рано, укорачивая время активации желудочков.

Короткие пароксизмы ЖТ продолжительностью от трех циклов до нескольких секунд отражают тяжелое поражение миокарда при заболеваниях сердца, но в некоторых случаях это проявление очаговой активности при здоровом сердце. Неустойчивая ЖТ часто нерегулярна, особенно в начале и конце ее пароксизма. Некоторые ЖТ провоцируются физической нагрузкой, но для их верификации необходима проба с физической нагрузкой. Полиморфные тахикардии, возникающие на фоне удлиненного интервала Q-T или ишемии, описаны в соответствующих разделах этой главы.

МСтрессовая электрокардиография

Стрессовая ЭКГ (стресс-ЭКГ) была предложена в 60-х годах XX века, чтобы улучшить диагностическую чувствительность ЭКГ покоя у больных с поражением венечных артерий благодаря воспроизведению условий, при которых наиболее часто возникает стенокардия (см. главу 25). Физическая нагрузка увеличивает симпатический тонус и уменьшает парасимпатический, повышая ЧСС и АД - главные факторы, определяющие потребление кислорода миокардом. Физическая нагрузка может также провоцировать аритмии и АВ-блокады, поэтому пробы с физической нагрузкой стали очень полезным инструментом в оценке пациентов с болями в грудной клетке, одышкой или обмороками, вызываемыми нагрузками. У пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, такими как аортальный стеноз или нестабильная стенокардия, пробы с физической нагрузкой следует избегать или, если решено, что она необходима для постановки диагноза, тестирование необходимо проводить с особыми мерами предосторожности.

Физическую нагрузку применяют в соответствии с "возрастающими" протоколами, которые включают этап адаптации с последующей прогрессивно возрастающей физической нагрузкой с 2-3-минутным периодом стабилизации до следующего увеличения нагрузки. Для сильных, молодых, тренированных людей (быстрое увеличение нагрузки) и пожилых, ослабленных пациентов (медленное увеличение нагрузки) используют разные протоколы [173]. Обычно тестирование выполняют на бегущей дорожке, где угол наклона и скорость изменяются каждые 2-3 мин, но также можно использовать велоэргометры, в которых нагрузка изменяется увеличением сопротивления педалей. Необходима хорошая адаптация пациента к оборудованию для тестирования, чтобы провести корректную оценку функциональных возможностей.

Для пробы с физической нагрузкой необходимо специальное оборудование для записи данных ЭКГ, чтобы избежать проблем, обусловленных движением и мышечными артефактами. Для стабилизации изолинии используют специальные фильтры, а расположение электродов не идентично стандартной ЭКГ покоя. Электроды рук обычно располагают в верхней части грудной клетки, а электроды ног - в верхней части брюшной стенки, чтобы уменьшить двигательные влияния. Таким образом, ЭКГ-векторы могут изменяться в такой степени, что их приходится анализировать вместе с исходной ЭКГ, снятой в положении стоя при конфигурации наложения электродов для пробы с физической нагрузкой.