- •Глава 02. Электрокардиография

- •Электрокардиографические отведения

- •Анатомическая позиция сердца

- •Нормальные зубец p и сегмент pq

- •Нормальный комплекс qrs

- •Электрическая позиция сердца: оси p, qrs и t

- •Декстрокардия

- •Реполяризация

- •Увеличение/гипертрофия камер сердца

- •Увеличение правого предсердия

- •Увеличение левого предсердия

- •Увеличение правого желудочка

- •Увеличение левого желудочка

- •Увеличение обоих желудочков

- •Ишемия и инфаркт

- •Изменения сегмента st при ишемии (см. Также главы 16 и 17)

- •Ишемический зубец t

- •Изменения комплекса qrs: зубец q

- •Аритмии и нарушения проводимости

- •Тахиаритмии

- •Блокада ножек пучка гиса и атриовентрикулярная блокада (также см. Главу 27)

- •Нарушения атриовентрикулярного проведения

- •Атриовентрикулярная узловая блокада (также см. Главу 27)

- •Внутрипучковая атриовентрикулярная блокада

- •Блокада ножек пучка гиса, см. Также главу 27

- •Блокада правой ножки пучка гиса

- •Блокада левой ножки пучка гиса

- •Блокада разветвлений ножек пучка гиса

- •Блокада передневерхнего разветвления левой ножки пучка гиса

- •Двухпучковые блокады

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой передневерхнего разветвления левой ножки

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой задненижнего разветвления левой ножки

- •Блокада обеих ножек пучка гиса и трехпучковая блокада

- •Предвозбуждение (см. Также главу 28)

- •Волна дельта и локализация дополнительных путей проведения с помощью электрокардиографии

- •Ортодромная тахикардия

- •Антидромная тахикардия

- •Фибрилляция и трепетание предсердий с предвозбуждением

- •Дополнительные пути проведения без предвозбуждения

- •Первичные нарушения деполяризации интервал q-t

- •Врожденный синдром удлиненного интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Врожденное укорочение интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Антиаритмические и другие лекарственные препараты (см. Также главу 28)

- •Электролитные нарушения

- •Гипотермия

- •Синдром бругада (см. Также главу 9)

- •"Память" зубца t

- •Перикардиты и выпот в полость перикарда

- •Острый перикардит (см. Также главу 19)

- •Выпот в полость перикарда (см. Также главу 19)

- •Подход к расшифровке электрокардиограммы

- •Подход к диагностике аритмий

- •Брадикардии

- •Тахикардии

- •Тахикардии с узкими комплексами qrs

- •Предсердная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий

- •Узловая и ортодромная тахикардии

- •Тахикардии с широким комплексом qrs

- •Желудочковая тахикардия

- •МСтрессовая электрокардиография

- •Проба с физической нагрузкой при ишемической болезни сердца

- •Стрессовая электрокардиография при других заболеваниях сердца

- •Амбулаторное электрокардиографическое мониторирование

- •Компьютерный анализ данных электрокардиографии

- •Сигнал-усредненная электрокардиография

- •Вариабельность сердечного ритма

- •Микроальтернация зубца t

Дополнительные пути проведения без предвозбуждения

Некоторые ДПП, обычно с высокой проводимостью, способны только к ретроградному проведению и не могут быть обнаружены на ЭКГ при синусовом ритме, но тем не менее могут вызывать ортодромную тахикардию [135, 136]. Можно предположить наличие ДПП при регистрации ретроградных зубцов P на сегменте ST [126, 127] (см. рис. 2.47), но во многих случаях точный диагноз может быть поставлен только во время электрофизиологического исследования.

Некоторые ДПП демонстрируют только ретроградное (ВА) проведение с "затуханием", аналогичным АВ-узлу. Предсердная часть ДПП обычно расположена вокруг устья коронарного синуса, а ее желудочковая часть, вероятно, - в базальной части ПЖ. Эти "медленные" пути проведения вызывают постоянные ортодромные тахикардии с отрицательными зубцами P, которые предшествуют комплексу QRS с нормальным интервалом P-R [137, 138] (рис. 2.50). Дифференциальная диагностика с атипичными узловыми тахикардиями может быть затруднительной даже в электрофизиологической лаборатории. Постоянный характер тахикардии способен приводить к кардиомиопатии у детей.

Рис. 2.50. Постоянно-возвратная тахикардия (так называемый тип Комела), возникшая вследствие дополнительного АВ-соединения с исключительно ретроградным медленным проведением. Обратите внимание на постоянство окончания и начала цикла тахикардии даже в покое. Время (отмечено сверху) 0,1 с и 1 с.

Необычная форма ДПП с медленным АВ-проведением была названа "предвозбуждение Махайма" (Mahaim) в связи с представлением, что медленное проведение связано с "впадением" ДПП в АВ-узел [114, 115]. Известно, что этот путь представляет собой комплекс "дополнительный АВ-узел-пучок Гиса" в свободной стенке ПЖ (переднее кольцо ТК), который может соединяться с ПНПГ вместо базальной части стенки ПЖ [139, 140] (рис. 2.51). В связи с медленным АВ-проведением по ДПП предвозбуждение исходно будет минимальным или отсутствовать. Антидромная тахикардия, частая при таких ДПП, сопровождается расширением комплекса QRS с типичной формой БЛНПГ в результате "впадения" дополнительного пучка Гиса в ПНПГ [140, 141] (см. рис. 2.51). Ретроградное ВА-проведение, как правило, отсутствует при этих ДПП, вследствие чего они не вызывают ортодромных тахикардий.

|

|

|

показано 48 из 100 |

стр. |

|

из 100 |

|

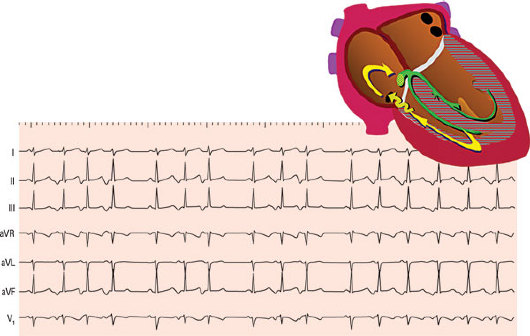

Рис. 2.51. Дополнительный проводящий путь "АВ-узел-пучок Гиса" (предвозбуждение Махайма). Показано: исходная электрокардиограмма с нормальным интервалом P-R и волной Δ (А); затем тот же больной при антидромной тахикардии с морфологией комплекса QRS по типу БЛНПГ (Б).

Первичные нарушения деполяризации интервал q-t

Интервал Q-T, измеряемый от начала комплекса QRS до конца зубца T, отражает длительность потенциала действия, что служит важным показателем при аритмиях, связанных с триггерной активностью. Интервал Q-T и длительность потенциала действия не всегда полностью взаимосвязаны, так как длительность потенциала действия различна на разной глубине миокарда желудочков [9], но тем не менее интервал Q-T при чрезмерном его удлинении может помочь в выявлении риска аритмии. Удлинение фазы 2 потенциала действия увеличивает приток ионов кальция в клетку, приводя к нестабильности мембранного потенциала и запуску триггерного механизма. Этот механизм может стать причиной полиморфной тахикардии (torsade de pointes), известной как двунаправленная ЖТ и наблюдаемой у больных с очень длинными интервалами Q-T обычно после длинных и коротких последовательностей интервала R-R (рис. 2.52).

Рис. 2.52. Двунаправленная желудочковая тахикардия (torsade de pointes) у больного с АВ-блокадой и частотой желудочковых сокращений 40 в минуту. Длина интервала Q-T >600 мс. ЭС на 660 мс (длинная-короткая последовательность интервала R-R) запускает тахикардию с широкими комплексами QRS с частотой >200 в минуту, изменяя полярность комплекса QRS, как будто бы "скручивая" его. Тахикардия самостоятельно затихает. Вертикальные линии отмеряют односекундные интервалы. Величины указаны в миллисекундах.

Интервал Q-T обычно имеет длину 400 мс при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 60 в минуту, но укорачивается при тахикардии и удлиняется при брадикардии. Таким образом, для правильной оценки длительности интервала Q-T необходимо всегда учитывать также и ЧСС. В 1920 г. Базетт (Bazett) [142] предложил делить величину интервала Q-T на квадратный корень длительности интервала R-R, выраженного в секундах. Эта формула остается стандартом в клинической практике, несмотря на ограничение ее использования при высокой и низкой ЧСС, а также при медикаментозном удлинении интервала Q-T [143, 144]. Есть и другие, используемые реже формулы, например формула Фридеричия (L.S. Fridericia) - коррекция по кубическому корню (величину интервала Q-T делят на кубический корень величины интервала R-R) [145]; кроме того, существует основанная на эпидемиологических данных фрамингемская формула линейной регрессии [146].

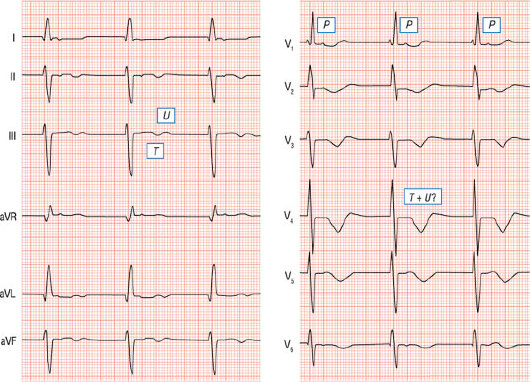

Поправка в зависимости от частоты сокращений - не единственная сложность в оценке интервала Q-T. Достаточно просто определить его начало (в начале комплекса QRS), однако конец зубца T бывает трудно выявить в тех случаях, когда он плавно сливается с изолинией или даже с зубцом U. Определение зубца U при низкой вольтажности, как правило, не вызывает проблем, однако в случаях гипокалиемии, ишемии или при воздействии антиаритмических препаратов зубцы U становятся более выпуклыми и сливаются с окончанием зубца T, что вызывает затруднения в точном измерении интервала Q-T (рис. 2.53). До настоящего времени проблемой в оценке интервала Q-T был разброс его значений при измерении в разных ЭКГ-отведениях, и до сих пор неясно, в каком отведении необходимо измерять интервал Q-T. Этот интервал рекомендуется определять по стандартной ЭКГ с 12 отведениями при скорости 25 мм/с и вольтажом 10 мм/мВ. Необходимо измерять среднее значение из трех-пяти циклов в отведениях II, V5 и V6 (наиболее длинный интервал) [146]. Некоторые используют отведения V3 и V4 [147].

Рис. 2.53. Трудности в измерении интервала Q-T. Имеется медленный узловой ритм, зубец P указан на сегменте ST. Комплекс QRS демонстрирует неполную БПНПГ и блокаду передневерхнего разветвления. Зубец U более выпуклый в отведениях от конечностей. Видимый отрицательный зубец T в отведениях V2-V6, вероятно, включает зубец U.