- •Глава 02. Электрокардиография

- •Электрокардиографические отведения

- •Анатомическая позиция сердца

- •Нормальные зубец p и сегмент pq

- •Нормальный комплекс qrs

- •Электрическая позиция сердца: оси p, qrs и t

- •Декстрокардия

- •Реполяризация

- •Увеличение/гипертрофия камер сердца

- •Увеличение правого предсердия

- •Увеличение левого предсердия

- •Увеличение правого желудочка

- •Увеличение левого желудочка

- •Увеличение обоих желудочков

- •Ишемия и инфаркт

- •Изменения сегмента st при ишемии (см. Также главы 16 и 17)

- •Ишемический зубец t

- •Изменения комплекса qrs: зубец q

- •Аритмии и нарушения проводимости

- •Тахиаритмии

- •Блокада ножек пучка гиса и атриовентрикулярная блокада (также см. Главу 27)

- •Нарушения атриовентрикулярного проведения

- •Атриовентрикулярная узловая блокада (также см. Главу 27)

- •Внутрипучковая атриовентрикулярная блокада

- •Блокада ножек пучка гиса, см. Также главу 27

- •Блокада правой ножки пучка гиса

- •Блокада левой ножки пучка гиса

- •Блокада разветвлений ножек пучка гиса

- •Блокада передневерхнего разветвления левой ножки пучка гиса

- •Двухпучковые блокады

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой передневерхнего разветвления левой ножки

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой задненижнего разветвления левой ножки

- •Блокада обеих ножек пучка гиса и трехпучковая блокада

- •Предвозбуждение (см. Также главу 28)

- •Волна дельта и локализация дополнительных путей проведения с помощью электрокардиографии

- •Ортодромная тахикардия

- •Антидромная тахикардия

- •Фибрилляция и трепетание предсердий с предвозбуждением

- •Дополнительные пути проведения без предвозбуждения

- •Первичные нарушения деполяризации интервал q-t

- •Врожденный синдром удлиненного интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Врожденное укорочение интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Антиаритмические и другие лекарственные препараты (см. Также главу 28)

- •Электролитные нарушения

- •Гипотермия

- •Синдром бругада (см. Также главу 9)

- •"Память" зубца t

- •Перикардиты и выпот в полость перикарда

- •Острый перикардит (см. Также главу 19)

- •Выпот в полость перикарда (см. Также главу 19)

- •Подход к расшифровке электрокардиограммы

- •Подход к диагностике аритмий

- •Брадикардии

- •Тахикардии

- •Тахикардии с узкими комплексами qrs

- •Предсердная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий

- •Узловая и ортодромная тахикардии

- •Тахикардии с широким комплексом qrs

- •Желудочковая тахикардия

- •МСтрессовая электрокардиография

- •Проба с физической нагрузкой при ишемической болезни сердца

- •Стрессовая электрокардиография при других заболеваниях сердца

- •Амбулаторное электрокардиографическое мониторирование

- •Компьютерный анализ данных электрокардиографии

- •Сигнал-усредненная электрокардиография

- •Вариабельность сердечного ритма

- •Микроальтернация зубца t

Предвозбуждение (см. Также главу 28)

Вольф, Паркинсон и Уайт (Wolff, Parkinson, White, синдром обозначают WPW) описали синдром, при котором сочетаются короткий интервал P-R с широким комплексом QRS и приступами тахикардии в анамнезе, связанный с наличием дополнительных АВ-соединений. В норме АВ-узел с пучком Гиса - единственная структура, обеспечивающая проведение импульса от предсердий к желудочкам, тогда как при синдроме WPW присутствуют один или несколько дополнительных путей проведения (ДПП), обходящих АВ-соединение, которые, проникая через кольца клапанов, АВ-перегородку или коронарный синус и его разветвления, соединяют предсердия и желудочки. Анатомическое и электрическое объединение миокарда предсердий и желудочков встречается на ранних стадиях эмбрионального развития, но в норме оно исчезает к 3-му месяцу, когда формируется соединительнотканный каркас сердца, отделяющий предсердия от желудочков, и остается лишь АВ-узел с пучком Гиса как единственное электрическое соединение. ДПП подобны "пробоям" в электрической изоляции, они обеспечивают АВ-проведение (антероградно), ВА-проведение (ретроградно) или даже проведение в обоих направлениях [113]. Их проявлениями могут быть признаки предвозбуждения на ЭКГ, тахикардии с re-entry и нормальным комплексом QRS, тахикардии с re-entry, широким комплексом QRS и большой частотой сокращения желудочков, а также тахикардии с выраженной тахисистолией желудочков на фоне ТП или ФП, способные привести к ФЖ.

Волна дельта и локализация дополнительных путей проведения с помощью электрокардиографии

Если ДПП способен к АВ-проведению, то оно, как правило, быстрее обычного проведения по АВ-узлу, и комплекс QRS при синусовом ритме будет результатом слияния нормального возбуждения и предвозбуждения по ДПП [114, 115]. Это относится даже к интермиттирующему предвозбуждению, так как проведение не декрементно (то есть не затухает) при наиболее часто встречающихся формах ДПП. "Предвозбуждаемый" миокард активируется до окончания задержки проведения в АВ-узле и пучке Гиса, поэтому интервал P-R дополняется медленным ранним отклонением, названным волной дельта (Δ) из-за ее треугольной формы (рис. 2.42). Поздние участки комплекса QRS отражают более резкие отклонения, возникающие при возбуждении через нормальные проводящие пути. Комплекс QRS расширен, но в отличие от БНПГ, где деформация QRS возникает в середине или конце комплекса, при WPW она появляется в начальной его части и укорачивает интервал P-R.

|

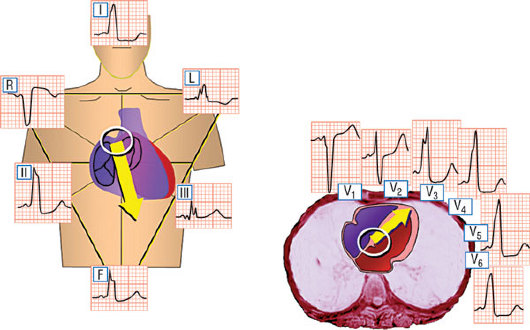

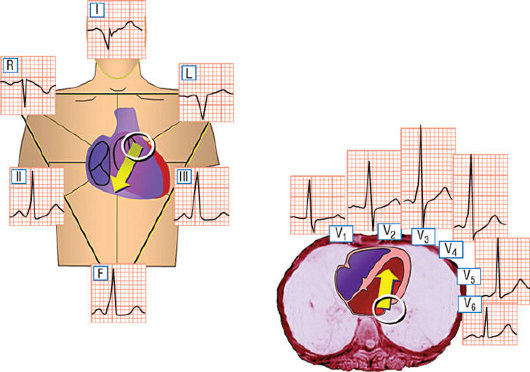

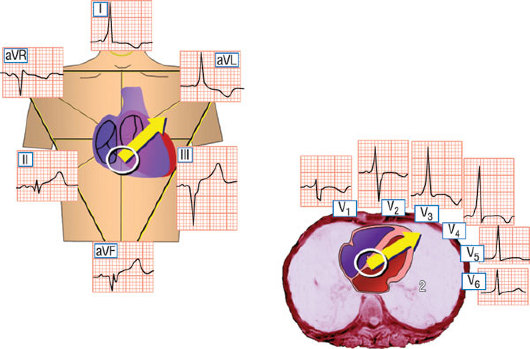

Рис. 2.42. Механизм образования волны дельта (Δ) при WPW-синдроме. Степень предвозбуждения через ДПП (красные стрелки) определяется расстоянием от синусового узла до ДПП. ДПП в области кольца ТК (А) провоцируют быстрое возбуждение ПЖ, короткий интервал P-R и выраженную волну дельта. ДПП в области митрального кольца (Б) начинают возбуждение ЛЖ позже и приводят к формированию более продолжительного интервала P-R и меньшей волны дельта. Возбуждение через комплекс "АВ-узел-пучок Гиса" преобладает при пути проведения "ЛП-ЛЖ", и комплекс QRS выглядит более "нормальным".

Степень расширения комплекса QRS и выраженность волны Δ варьируют в зависимости от близости ДПП к синусовому узлу и длительности АВ-узловой задержки. Эта задержка зависит от индивидуальных различий, изменений вегетативного тонуса и эффектов препаратов; ускоренное АВ-проведение увеличивает долю нормально активируемого миокарда и уменьшает размер волны Δ. Напротив, ДПП, расположенные вплотную к синусовому узлу, начинают предвозбуждение желудочков раньше и активируют большую часть миокарда, создавая более короткий интервал P-R и более выраженную волну Δ (см. рис. 2.42). При одной и той же АВ-узловой задержке ДПП, локализованные в передней и верхней частях кольца ТК, приводят к более короткому интервалу P-R и более выраженной волне Δ (рис. 2.43, 2.44, см. рис. 2.42), чем пути, проходящие через митральное кольцо (рис. 2.45, см. рис. 2.42). ДПП, расположенные в нижней части межпредсердной перегородки вплотную к устью коронарного синуса, приводят к меньшему предвозбуждению, чем находящиеся в свободной стенке ПЖ, потому что возбуждение нижних отделов межпредсердной перегородки наступает относительно поздно [116] (рис. 2.46). Минимальное предвозбуждение отмечают при расположении ДПП в нижнезадней части основания МК, участке предсердия, который при нормальном синусовом ритме возбуждается последним [14].

|

Рис. 2.43. Выраженное предвозбуждение из-за ДПП, расположенного в передней части кольца ТК (белое кольцо). Обратите внимание на очень короткий интервал P-R, расширение и деформацию комплекса QRS, приобретающего остроконечную форму только в его последней части. Срединное расположение и вертикальное (верхненижнее) направление подтверждается горизонтальным положением оси во фронтальной плоскости. Направленность кзади в горизонтальной плоскости отражается в преимущественно отрицательных комплексах QRS в отведениях V1-V3. Эту позицию называют "правой латеральной" в общепринятой хирургической терминологии.

Рис. 2.44. Выраженное предвозбуждение вследствие ДПП, расположенного в верхней части кольца ТК, вплотную к пучку Гиса. Отмечается выраженное предвозбуждение, как на рис. 2.65, однако ось QRS теперь внизу из-за высокого расположения ДПП. В горизонтальной плоскости промежуточное положение пути в переднезаднем направлении определяет меньшее направление вектора кзади и положительный в отведении V3 комплекс QRS. В общепринятой хирургической терминологии эту позицию называют "переднеперегородочной".

Рис. 2.45. Меньшая степень предвозбуждения при ДПП, расположенном в задневерхнем отделе митрального кольца. Обратите внимание на погранично-нормальный интервал P-R и менее выраженную волну Δ, чем на рис. 2.65 и 2.66. Положение ДПП определяет направление QRS вниз и вправо во фронтальной плоскости и преобладающие зубцы R в правых грудных отведениях. Эту позицию называют "левой переднебоковой" в общепринятой хирургической терминологии.

Рис. 2.46. Менее выраженная степень предвозбуждения при низком парасептальном расположении ДПП. Направление оси комплекса QRS вверх во фронтальной плоскости указывает на низкое его расположение. Как и на рис. 2.66, в горизонтальной плоскости показано промежуточное направление векторов (QRS очевидно положительный в отведении V3), типичное для септальных путей. В общепринятой хирургической терминологии это расположение носит название "заднесептальное".

Мы используем здесь классификацию добавочных путей, совпадающую с их точным анатомическим расположением [10], но в литературе, посвященной синдрому WPW, используют разную терминологию, впервые появившуюся в операционной, которая обозначает как "заднюю" нижнюю часть митрального и трехстворчатого колец и межпредсердную перегородку [117, 118]. Использование анатомической номенклатуры делает трактовку данных ЭКГ более наглядной и последовательной. Принято считать, что ДПП, расположенные в верхних отделах АВ-соединения справа (см. рис. 2.44) или слева (см. рис. 2.45), будут создавать вектор, направленный вниз, и формировать такое же направление âQRS. Напротив, ДПП, расположенные ниже, будут создавать вектор и ось QRS, направленные вверх (см. рис. 2.46). Переходная зона в грудных отведениях помогает локализовать ДПП в области кольца ТК - смещена кпереди, перегородки или кольца МК - смещена кзади. ДПП, расположенные в передней части кольца ТК (ПП-свободная стенка ПЖ), создают вектор с выраженной направленностью кзади, и комплекс QRS в отведении V1 преимущественно отрицательный с переходной зоной в отведениях V3-V4 (см. рис. 2.43). Из-за перегородочных ДПП вектор направляется кзади, и комплекс QRS становится положительным в отведениях V2-V3 (см. рис. 2.44 и 2.46), а ДПП, расположенные в задней части кольца МК, образуют положительные комплексы QRS в отведениях V1-V3 (см. рис. 2.45).

На основании данных ЭКГ создано несколько алгоритмов для определения места желудочкового входа ДПП [118-120]. Их точность зависит от степени предвозбуждения - при небольшой степени предвозбуждения и короткой АВ-задержке определение локализации ДПП затруднено. В случае множественных путей проведения диагностика может быть затруднена, и диагноз устанавливают только по изменению картины предвозбуждения на фоне синусового ритма или ФП либо при переходе от ортодромной к антидромной тахикардии ("Ортодромная тахикардия" и "Антидромная тахикардия" см. ниже) [121, 122].

WPW может имитироваться нарушениями внутрижелудочковой проводимости при гипертрофической кардиомиопатии, которые вызывают деформацию начальной части комплекса QRS, похожую на волну Δ, с укорочением интервала P-R или без него, при отсутствии ДПП [123]. Короткий интервал P-R с нормальным комплексом QRS может быть признаком быстрого проведения через АВ-узел - состоянием, не ассоциированным с приступами тахикардии [124].