- •Глава 02. Электрокардиография

- •Электрокардиографические отведения

- •Анатомическая позиция сердца

- •Нормальные зубец p и сегмент pq

- •Нормальный комплекс qrs

- •Электрическая позиция сердца: оси p, qrs и t

- •Декстрокардия

- •Реполяризация

- •Увеличение/гипертрофия камер сердца

- •Увеличение правого предсердия

- •Увеличение левого предсердия

- •Увеличение правого желудочка

- •Увеличение левого желудочка

- •Увеличение обоих желудочков

- •Ишемия и инфаркт

- •Изменения сегмента st при ишемии (см. Также главы 16 и 17)

- •Ишемический зубец t

- •Изменения комплекса qrs: зубец q

- •Аритмии и нарушения проводимости

- •Тахиаритмии

- •Блокада ножек пучка гиса и атриовентрикулярная блокада (также см. Главу 27)

- •Нарушения атриовентрикулярного проведения

- •Атриовентрикулярная узловая блокада (также см. Главу 27)

- •Внутрипучковая атриовентрикулярная блокада

- •Блокада ножек пучка гиса, см. Также главу 27

- •Блокада правой ножки пучка гиса

- •Блокада левой ножки пучка гиса

- •Блокада разветвлений ножек пучка гиса

- •Блокада передневерхнего разветвления левой ножки пучка гиса

- •Двухпучковые блокады

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой передневерхнего разветвления левой ножки

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой задненижнего разветвления левой ножки

- •Блокада обеих ножек пучка гиса и трехпучковая блокада

- •Предвозбуждение (см. Также главу 28)

- •Волна дельта и локализация дополнительных путей проведения с помощью электрокардиографии

- •Ортодромная тахикардия

- •Антидромная тахикардия

- •Фибрилляция и трепетание предсердий с предвозбуждением

- •Дополнительные пути проведения без предвозбуждения

- •Первичные нарушения деполяризации интервал q-t

- •Врожденный синдром удлиненного интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Врожденное укорочение интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Антиаритмические и другие лекарственные препараты (см. Также главу 28)

- •Электролитные нарушения

- •Гипотермия

- •Синдром бругада (см. Также главу 9)

- •"Память" зубца t

- •Перикардиты и выпот в полость перикарда

- •Острый перикардит (см. Также главу 19)

- •Выпот в полость перикарда (см. Также главу 19)

- •Подход к расшифровке электрокардиограммы

- •Подход к диагностике аритмий

- •Брадикардии

- •Тахикардии

- •Тахикардии с узкими комплексами qrs

- •Предсердная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий

- •Узловая и ортодромная тахикардии

- •Тахикардии с широким комплексом qrs

- •Желудочковая тахикардия

- •МСтрессовая электрокардиография

- •Проба с физической нагрузкой при ишемической болезни сердца

- •Стрессовая электрокардиография при других заболеваниях сердца

- •Амбулаторное электрокардиографическое мониторирование

- •Компьютерный анализ данных электрокардиографии

- •Сигнал-усредненная электрокардиография

- •Вариабельность сердечного ритма

- •Микроальтернация зубца t

Аритмии и нарушения проводимости

Острая ишемия миокарда изменяет его автоматизм и проводимость, приводя к тахиаритмиям вследствие как патологического автоматизма, так и re-entry. Известно, что наиболее частой причиной появления аритмий бывает трансмуральная ишемия в начале острого ИМ (острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST). При стенокардии Принцметала, возникающей из-за спазма венечных артерий, также возможны серьезные нарушения ритма.

Тахиаритмии

ФП (см. главу 29) может возникать при остром ИМ, особенно при окклюзии правой венечной артерии и недостаточности ЛЖ [73-75]. ЖЭС или устойчивая ЖТ могут возникать вследствие повышения автоматизма, наличия re-entry при патологическом распространении импульса на границе зон ишемии и нормального миокарда [76-78]. ЖТ и фибрилляция желудочков (ФЖ) при ИМ могут очень быстро привести к остановке сердца еще на догоспитальном этапе [79]. Увеличение автоматизма бывает причиной ускоренного идиовентрикулярного ритма, как разновидность "медленной" ЖТ с частотой желудочкового ответа менее 130 в минуту, который, как правило, хорошо переносится, но при этом является общепризнанным маркером распространенной ишемии или реперфузии [80] (рис. 2.30).

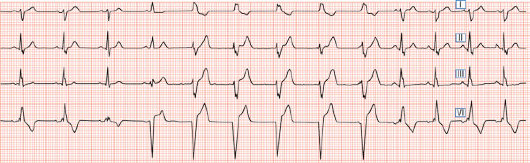

Рис. 2.30. Ускоренный идиовентрикулярный ритм. Обратите внимание на признаки БПНПГ во время синусового ритма (первые два цикла). В третьем и четвертом циклах наблюдается укорочение интервала P-R и изменение комплекса QRS, среднее между предыдущим и последующим (сливной комплекс). Пять следующих идиовентрикулярных комплексов имеют морфологию БЛНПГ, и перед ними нет зубцов P. В конце синусовый ритм немного ускоряется, P-R и QRS возвращаются к исходному состоянию.

Блокада ножек пучка гиса и атриовентрикулярная блокада (также см. Главу 27)

Ишемия может стать причиной нарушений проведения в зонах кровоснабжения артерией, в которой произошла обструкция. В случае острого нижнего ИМ часто возникает блокада АВ-узла [81], проявляющаяся увеличением интервала P-R, периодами Венкебаха, фиксированной блокадой 2:1 или 3:1 либо полной АВ-блокадой (рис. 2.31). При этом комплекс QRS всегда остается узким даже в случае полной блокады, когда замещающий ритм исходит из пучка Гиса выше его бифуркации. Тогда замещающий ритм бывает относительно быстрым, а его клиническая и гемодинамическая переносимость - хорошей. Ишемическая блокада АВ-узла зачастую поддается коррекции введением атропина, проходит при реперфузии с помощью тромболизиса или ангиопластики. С другой стороны, спонтанное восстановление бывает замедленным; как правило, естественное течение нередко может длиться несколько дней, иногда до 2 нед [82]. Сохраняющаяся полная АВ-блокада возникает крайне редко и может свидетельствовать о некрозе пучка Гиса.

При синдроме "ранней реполяризации" или в случаях перикардита сегмент ST может быть постоянно приподнят или опущен даже при отсутствии острой ишемии (см. рис. 2.12). В поиске диагностических признаков помогает исключительно ЭКГ в динамике. Постоянная элевация ST характерна для больных с аневризмой желудочка; при этом, как правило, патологический зубец Q (см. изменения QRS: зубец Q) будет регистрироваться в отведениях, где обнаруживается элевация сегмента ST. При перикардитах или миокардитах существует тенденция к распространенности элевации ST; так, она возникает в отведениях от верхних и нижних конечностей, а также в прекардиальных отведениях и сохраняется на протяжении многих дней. В норме иногда встречается постоянная депрессия ST ‹0,1 мВ в левых прекардиальных отведениях, особенно у женщин. Депрессия сегмента ST может быть вызвана гипервентиляцией, особенно при ПМК [59, 60], электролитных нарушениях и при использовании в терапевтических дозах препаратов наперстянки. В свете этого, формируя ЭКГ-заключение при таких находках, необходимо принимать во внимание всю клиническую информацию. У пациентов со здоровым сердцем и проходимыми венечными артериями при пароксизмах НЖТ, узких комплексах QRS и тахикардии возможна значительная депрессия сегмента ST [61].

ИШЕМИЧЕСКИЙ ЗУБЕЦ T

Причиной появления отрицательных зубцов T может стать менее тяжелая ишемия, чем вызывающая изменения сегмента ST вследствие нарушения последовательности реполяризации. Ишемические зубцы T имеют тенденцию быть симметричными, за исключением случаев элевации или депрессии сегмента ST (см. рис. 2.22 и 2.24). При ОКС выраженная инверсия зубцов T в прекардиальных отведениях - признак проксимального стеноза левой нисходящей ветви [62] (см. рис. 2.22). Как правило, зубец T указывает на подострую ишемию, присутствующую на протяжении нескольких часов после элевации или депрессии сегмента ST при остром коронарном синдроме; тем не менее изменения зубца T могут быть единственными признаками нарушения кровоснабжения. Ишемические изменения зубца T могут регистрироваться месяцами и даже годами при отсутствии клинической симптоматики. В первые моменты трансмуральной ишемии до появления элевации сегмента ST возникает широкий высокий положительный зубец T, и это кратковременное изменение может быть не зарегистрировано (см. рис. 2.27). Подострая ишемия также способна проявляться остроконечными высокими симметричными зубцами T.

Глубокие отрицательные зубцы T регистрируют при гипертрофии ЛЖ (признак перегрузки), особенно при верхушечной форме гипертрофической кардиомиопатии. Отрицательные зубцы T могут появляться и сохраняться на протяжении нескольких дней после эпизода НЖТ у пациентов без поражения венечных артерий. Острый живот или субарахноидальное кровоизлияние также могут сопровождаться изменениями зубцов T по типу "ишемических" (см. также "память" зубца T, с. 63).

ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА QRS: ЗУБЕЦ Q

Появление глубокого широкого зубца Q - классический признак некроза миокарда. Зубец Q может быть охарактеризован, как зубец - отображающий отсутствие зубца R, то есть локальное исчезновение эндокардиальной или эпикардиальной активации допускает, что отведение, изучающее ту или иную область, регистрирует отрицательную часть вектора активации. Зубец Q - признак необратимого некроза, он становится постоянным элементом ЭКГ после острого эпизода [63] (табл. 2.4). Тем не менее вполне вероятно, что механизм возникновения зубца Q более сложный, так как этот зубец может быть транзиторным во время ишемии и способен самопроизвольно исчезать через месяцы или годы после острого коронарного синдрома или хирургической реваскуляризации миокарда. Спонтанное исчезновение зубца Q чаще встречается при нижних, чем при передних инфарктах.

Таблица 2.4. Диагностика перенесенного инфаркта миокарда

Любой зубец Q ≥20 мс в отведениях V2-V3

Комплекс QS в отведениях V2-V3

Зубец Q ≥30 мс и ≥0,1 мВ или комплекс QS в любых двух сгруппированных отведениях:

• I, aVL, V6;

• V4-V6;

• II, III, aVF

Зубец R ≥40 мс в отведениях V1-V2 и R/S ≥1 с конкордантным положительным зубцом T при отсутствии нарушений проводимости

Источник (с изменениями с разрешения): Thygesen K., Alpert J.S., White H.D., Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the redefinition of myocardial infarction. Universal definition of myocardial infarction // Eu

Отведения, в которых присутствует зубец Q, указывают на зону инфаркта, а элевация сегмента ST - на зону острой ишемии [64]. По такому принципу ИМ может быть классифицирован на следующие виды: перегородочный, передний, нижний, боковой, нижнебоковой и заднебоковой.

• Инфаркт нижней стенки наиболее часто сопровождается появлением зубца Q в отведениях III и aVF (рис. 2.28), реже - во II отведении. Изолированное присутствие зубца Q в отведении III наименее специфично, однако наличие широкого и глубокого зубца Q в отведении aVF (≥40 мс и ≥25% амплитуды зубца R) - более существенный признак нижнего ИМ. В некоторых случаях будет регистрироваться направленный вниз вектор активации перегородки в виде небольшого зубца r в отведениях III и aVF, в то время как во II отведении будет виден полностью отрицательный зубец, подтверждающий диагноз. Нередко при нижнем ИМ можно обнаружить патологические зубцы Q в отведениях V5-V6 - в таких случаях можно использовать термин "нижнебоковой ИМ" (см. рис. 2.28). Иногда в отведениях V5 и V6, расположенных относительно низко, можно зарегистрировать изменения над нижней стенкой.

Рис. 2.28. Нижнезадний ИМ у больного с ЖТ. Увеличенное изображение анатомии ЛЖ и аорты, сконструированное компьютерной навигационной системой (NavX™), наложено на изображение торса в том же ракурсе для понимания анатомических корреляций. Цветовой код отражает время активации (стимулируется ПЖ): красным - рано, синим и фиолетовым - позже. Серая зона, окруженная желтым овалом, указывает на эндокардиальный рубец. Обратите внимание на глубокий зубец Q в отведениях II, III, aVF, V6 и доминирующий зубец R в отведениях V1-V2. Сегмент ST незначительно приподнят в отведениях II, aVF и V5-V6 (указывает на перенесенный ИМ), присутствует инверсия зубца T в тех же отведениях (признак ишемии).

• Инфаркт задней стенки диагностируют при наличии высоких зубцов R в отведениях V1-V2, как отражение утраты вектора активации в основной массе задней стенки ЛЖ (см. рис. 2.28) [65]. Задний ИМ, как правило, сочетается с инфарктом нижней стенки, а при его отсутствии необходимо проводить дифференциальную диагностику с другими причинами высоких зубцов R в отведениях V1-V2, такими как гипертрофия ПЖ, позиционные изменения (поворот против часовой стрелки), предвозбуждение или БПНПГ.

• Перегородочный или переднеперегородочный инфаркт регистрируется в правых прекардиальных отведениях V1-V3, так как МЖП, по сути, является передней стенкой ЛЖ. Глубокие зубцы Q в этих отведениях считают диагностическими, но и присутствие очень маленьких зубцов r (‹20 мс) в отведении V2 может быть в этом отношении достаточно важным признаком (см. рис. 2.25-2.27). Гипертрофия ЛЖ (см. рис. 2.19), блокада ЛНПГ (рис. 2.29) и увеличение ПЖ с ротацией по часовой стрелке (см. рис. 2.17 и 2.18) также могут сопровождаться появлением зубца Q или комплекса rS в отведениях V1-V3, затрудняя в таких случаях диагностику ИМ.

Рис. 2.29. Элевация сегмента ST при трансмуральной ишемии при наличии БЛНПГ. Исходная запись до ишемии. Элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF и акцентуация депрессии сегмента ST в отведениях I и aVL (зеркальное отображение) при остром ИМ нижней стенки.

• Боковой и переднебоковой инфаркт определяется в отведениях I и aVL, которые регистрируют потенциал верхней и боковой стенок ЛЖ (см. рис. 2.26). Патологические зубцы Q в этих отведениях служат диагностическими признаками. Исчезновение направленного влево и вверх вектора активации может вызывать отклонение электрической оси вправо.

• Инфаркт ПЖ не сопровождается появлением патологического зубца Q на ЭКГ, но он часто появляется при инфарктах нижней стенки. Диагностика основана на присутствии в острой фазе элевации сегмента ST в правых прекардиальных отведениях (V4R) [см. рис. 2.23], клинического синдрома низкого выброса и увеличения давления в ПЖ. Дифференциальную диагностику следует проводить с острым легочным сердцем вследствие ТЭЛА.

Патологические зубцы Q могут появляться при гипертрофической кардиомиопатии (см. главу 18), предвозбуждении или БЛНПГ. Данные состояния необходимо исключить, а не трактовать, как "старый" (или текущий) ИМ. С другой стороны, корреляционные данные биохимических маркеров и патологических изменений данных ЭКГ показали, что значительный некроз может не сопровождаться присутствием зубца Q, что стало поводом для появления определений "субэндокардиального", "нетрансмурального" или (чаще всего) "не Q" ИМ.

Сочетание ИМ с БНПГ - довольно частое явление в случаях, когда БНПГ присутствовала до инфаркта, или при нарушениях проводимости ишемического генеза. (см. рис. 2.26) [66-69].

При БПНПГ диагностические критерии ИМ сохраняются, так как при такой блокаде вектор активации существенно не меняется. Реакция зубца Q и сегмента ST такая же, как и у пациентов с нормальным комплексом QRS (см. рис. 2.26). При БЛНПГ зубец Q не поддается интерпретации [70], но изменение сегмента ST может служить маркером острой трансмуральной ишемии, особенно в нижних отведениях (см. рис. 2.29) [71]. Для подтверждения ишемической природы изменений сегмента ST необходима регистрация данных ЭКГ в динамике. У пациентов с постоянной электрической стимуляцией ПЖ транзиторные изменения ST также значимы для диагностики острого ИМ [72].

АРИТМИИ И НАРУШЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ

Острая ишемия миокарда изменяет его автоматизм и проводимость, приводя к тахиаритмиям вследствие как патологического автоматизма, так и re-entry. Известно, что наиболее частой причиной появления аритмий бывает трансмуральная ишемия в начале острого ИМ (острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST). При стенокардии Принцметала, возникающей из-за спазма венечных артерий, также возможны серьезные нарушения ритма.

ТАХИАРИТМИИ

ФП (см. главу 29) может возникать при остром ИМ, особенно при окклюзии правой венечной артерии и недостаточности ЛЖ [73-75]. ЖЭС или устойчивая ЖТ могут возникать вследствие повышения автоматизма, наличия re-entry при патологическом распространении импульса на границе зон ишемии и нормального миокарда [76-78]. ЖТ и фибрилляция желудочков (ФЖ) при ИМ могут очень быстро привести к остановке сердца еще на догоспитальном этапе [79]. Увеличение автоматизма бывает причиной ускоренного идиовентрикулярного ритма, как разновидность "медленной" ЖТ с частотой желудочкового ответа менее 130 в минуту, который, как правило, хорошо переносится, но при этом является общепризнанным маркером распространенной ишемии или реперфузии [80] (рис. 2.30).

Рис. 2.30. Ускоренный идиовентрикулярный ритм. Обратите внимание на признаки БПНПГ во время синусового ритма (первые два цикла). В третьем и четвертом циклах наблюдается укорочение интервала P-R и изменение комплекса QRS, среднее между предыдущим и последующим (сливной комплекс). Пять следующих идиовентрикулярных комплексов имеют морфологию БЛНПГ, и перед ними нет зубцов P. В конце синусовый ритм немного ускоряется, P-R и QRS возвращаются к исходному состоянию.

БЛОКАДА НОЖЕК ПУЧКА ГИСА И АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА (ТАКЖЕ СМ. ГЛАВУ 27)

Ишемия может стать причиной нарушений проведения в зонах кровоснабжения артерией, в которой произошла обструкция. В случае острого нижнего ИМ часто возникает блокада АВ-узла [81], проявляющаяся увеличением интервала P-R, периодами Венкебаха, фиксированной блокадой 2:1 или 3:1 либо полной АВ-блокадой (рис. 2.31). При этом комплекс QRS всегда остается узким даже в случае полной блокады, когда замещающий ритм исходит из пучка Гиса выше его бифуркации. Тогда замещающий ритм бывает относительно быстрым, а его клиническая и гемодинамическая переносимость - хорошей. Ишемическая блокада АВ-узла зачастую поддается коррекции введением атропина, проходит при реперфузии с помощью тромболизиса или ангиопластики. С другой стороны, спонтанное восстановление бывает замедленным; как правило, естественное течение нередко может длиться несколько дней, иногда до 2 нед [82]. Сохраняющаяся полная АВ-блокада возникает крайне редко и может свидетельствовать о некрозе пучка Гиса.

Рис. 2.31. Периоды Венкебаха при АВ-блокаде и блокада 2:1 при остром нижнем ИМ. А - прогрессирующее увеличение интервала P-R перед блокадой зубца P. Б - обратите внимание на элевацию сегмента ST в отведениях II и III при трансмуральной ишемии нижней стенки.

БПНПГ развивается при переднем остром ИМ, при распространенной ишемии, вовлекающей основные перегородочные ветви левой передней нисходящей артерии (см. рис. 2.26). Она сочетается с большим ишемическим некрозом и подразумевает серьезный прогноз. БЛНПГ также может возникать остро, определяя тяжелый прогноз [66-68]. АВ-блокада II или III степени в этом отношении - довольно редко встречающееся нарушение проводимости, но имеет тяжелые гемодинамические последствия из-за медленного замещающего ритма и лежащего в его основе распространенного повреждения миокарда. В этой ситуации необходима срочная временная стимуляция, которую также следует применять, но уже с профилактической целью, при сочетании БПНПГ с блокадой передневерхнего разветвления или увеличением интервала P-R. Выраженную (трехпучковую) блокаду в этом отношении рассматривают как показание для имплантации постоянного электрического стимулятора с целью профилактики рецидивов [66, 67]. НАРУШЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ

ПРЕДСЕРДНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ

Увеличение предсердий приводит к изменениям зубца P, вероятно, вследствие нарушений проведения, вызванных дилатацией или фиброзом. Наличие широких, с зазубринами зубцов P всегда отмечают при дилатации ЛП, что отражает нарушение проведения. При этом особое клиническое значение принадлежит этому признаку в "нижних" отведениях II, III и aVF (рис. 2.32), где он вызван нарушением проведения по пучку Бахмана, по которому импульс проводится в ЛП из нижних перегородочных отделов, прилегающих к устью коронарного синуса [14, 83]. От этой нижней точки поздние векторы возбуждения распространяются вверх, приводя к возникновению отрицательной фазы зубца P в "нижних" отведениях. Больные с блокадой проведения по пучку Бахмана предрасположены к возникновению ФП и ТП [84].

Рис. 2.32. Блокада проведения по пучку Бахмана. На рисунке изображены кольцо ТК и ЛП в левой боковой проекции. Зеленым цветом изображен синусовый узел. Заштрихованная желтым область показывает область блока пучка Бахмана. Желтыми стрелками представлена нормальная активация ПП. Активация ЛП не может идти нормальным путем через свод ЛП. Она начинается в его нижних отделах у межпредсердной перегородки и распространяется вверх и влево (синяя стрелка). Обращает внимание широкий двухфазный зубец P с поздней отрицательной фазой в отведениях II, III, aVF и V1-V3, что указывает на верхнее и заднее направление позднего вектора активации предсердий.