- •Глава 02. Электрокардиография

- •Электрокардиографические отведения

- •Анатомическая позиция сердца

- •Нормальные зубец p и сегмент pq

- •Нормальный комплекс qrs

- •Электрическая позиция сердца: оси p, qrs и t

- •Декстрокардия

- •Реполяризация

- •Увеличение/гипертрофия камер сердца

- •Увеличение правого предсердия

- •Увеличение левого предсердия

- •Увеличение правого желудочка

- •Увеличение левого желудочка

- •Увеличение обоих желудочков

- •Ишемия и инфаркт

- •Изменения сегмента st при ишемии (см. Также главы 16 и 17)

- •Ишемический зубец t

- •Изменения комплекса qrs: зубец q

- •Аритмии и нарушения проводимости

- •Тахиаритмии

- •Блокада ножек пучка гиса и атриовентрикулярная блокада (также см. Главу 27)

- •Нарушения атриовентрикулярного проведения

- •Атриовентрикулярная узловая блокада (также см. Главу 27)

- •Внутрипучковая атриовентрикулярная блокада

- •Блокада ножек пучка гиса, см. Также главу 27

- •Блокада правой ножки пучка гиса

- •Блокада левой ножки пучка гиса

- •Блокада разветвлений ножек пучка гиса

- •Блокада передневерхнего разветвления левой ножки пучка гиса

- •Двухпучковые блокады

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой передневерхнего разветвления левой ножки

- •Блокада правой ножки пучка гиса с блокадой задненижнего разветвления левой ножки

- •Блокада обеих ножек пучка гиса и трехпучковая блокада

- •Предвозбуждение (см. Также главу 28)

- •Волна дельта и локализация дополнительных путей проведения с помощью электрокардиографии

- •Ортодромная тахикардия

- •Антидромная тахикардия

- •Фибрилляция и трепетание предсердий с предвозбуждением

- •Дополнительные пути проведения без предвозбуждения

- •Первичные нарушения деполяризации интервал q-t

- •Врожденный синдром удлиненного интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Врожденное укорочение интервала q-t (см. Также главу 9)

- •Антиаритмические и другие лекарственные препараты (см. Также главу 28)

- •Электролитные нарушения

- •Гипотермия

- •Синдром бругада (см. Также главу 9)

- •"Память" зубца t

- •Перикардиты и выпот в полость перикарда

- •Острый перикардит (см. Также главу 19)

- •Выпот в полость перикарда (см. Также главу 19)

- •Подход к расшифровке электрокардиограммы

- •Подход к диагностике аритмий

- •Брадикардии

- •Тахикардии

- •Тахикардии с узкими комплексами qrs

- •Предсердная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий

- •Узловая и ортодромная тахикардии

- •Тахикардии с широким комплексом qrs

- •Желудочковая тахикардия

- •МСтрессовая электрокардиография

- •Проба с физической нагрузкой при ишемической болезни сердца

- •Стрессовая электрокардиография при других заболеваниях сердца

- •Амбулаторное электрокардиографическое мониторирование

- •Компьютерный анализ данных электрокардиографии

- •Сигнал-усредненная электрокардиография

- •Вариабельность сердечного ритма

- •Микроальтернация зубца t

Глава 02. Электрокардиография

РЕЗЮМЕ

ЭКГ регистрирует электрические поля, возникающие в ходе деполяризации и реполяризации миокарда предсердий и желудочков, которые обозначают как векторы деполяризации и реполяризации. Векторную величину и пространственное направление в соответствии с анатомией и электрофизиологией определяют во множестве отведений. ЭКГ не способна выявлять активацию специализированных проводящих тканей, но косвенно, по данным изменений в векторах и во времени активации, может указать на определенные отклонения. Активация предсердий является "незначительной" частью кардиограммы, тем не менее зубец P может помочь идентифицировать расширение камер предсердий и, что наиболее значимо, определить механизмы брадикардий и тахикардий. Комплекс QRS, генерируемый активацией желудочков, для облегчения анализа может быть разделен на отрезки по времени. Начальные векторы показывают направление активации перегородки и функционирование ЛНПГ. Патологические отрицательные зубцы явно указывают на рубцы вследствие ИМ. Средние векторы QRS определяют преобладание того или иного желудочка и отражают их увеличение (преобладание правого или левого). БНПГ сопровождается расширением комплекса QRS, а направление задержанного вектора указывает на заблокированную ветвь. Изменения сегмента ST и зубца T отражают острые метаболические или воспалительные процессы, а изучение этих процессов в динамике помогает контролировать течение болезни. Несмотря на "почтенный возраст", ЭКГ остается важнейшим инструментом кардиолога, терапевта и врача общей практики, а анализ данных ЭКГ в клиническом контексте позволяет недорого и быстро предоставить существенную информацию для принятия диагностического и терапевтического решения.

ВВЕДЕНИЕ

ЭКГ, история которой насчитывает более 100 лет, бросает вызов времени и остается одним из самых популярных и полезных инструментов в современной кардиологии. Десятилетия подготовки учили нас выявлять с помощью ЭКГ частоту сердечных сокращений, тип ритма сердца, нормальную или нарушенную внутрипредсердную или желудочковую проводимость, увеличение предсердий и желудочков, а также рубцы, возникшие после ИМ. Кроме того, изучение процессов реполяризации позволяет получить информацию об ишемии, перегрузке миокарда, фармакологических эффектах, нарушениях электролитного обмена, гипотермии и даже о врожденных заболеваниях ионных каналов, способных привести к внезапной смерти. ЭКГ позволяет выявить синдром ранней деполяризации желудочков у больных с жалобами на сердцебиение или обмороки. Данные ЭКГ, зарегистрированные во время приступа тахикардии, помогают обнаружить наджелудочковые или желудочковые механизмы нарушений ритма, таким образом определяя показания для проведения инвазивных диагностических и лечебных процедур.

Ценность ЭКГ увеличивается при записи во время нагрузки или других провокационных маневрах, таких как массаж каротидного синуса или наклоны туловища. Длительная запись данных ЭКГ по Холтеру позволяет диагностировать бессимптомные аритмии или выявить причину кратковременного сердцебиения. Кроме того, ЭКГ служит универсальным инструментом "хронометража", используемым при ЭхоКГ, ангиографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Несмотря на то что информация, предоставляемая ЭКГ, не является абсолютно чувствительной или специфичной, простота ее получения, низкая стоимость и легкость повторного проведения - причины, по которым ЭКГ в комбинации с клиническими данными стала неотъемлемым инструментом для оценки кардиологического пациента, отбора больных для хирургических вмешательств, скрининга лиц, связанных с опасным видом деятельности и спортивными соревнованиями.

Интерпретация данных ЭКГ может представлять трудности. Существует множество алгоритмов и схем, но они или легко забываются, или сложны в использовании, а в моменты неотложных состояний не способны облегчить и ускорить принятие решения. Некоторые электрокардиографы имеют функцию автоматического анализа ЭКГ и, несмотря на то что автоматический анализ имеет недостатки, он может быть полезным для врача, так как полученный с его помощью результат способен привлечь внимание к выявленным отклонениям, которые в последующем необходимо рассматривать в клиническом контексте. Использование дедуктивной интерпретации, основанной на знании анатомической позиции и механизмов активации сердца, способствует лучшему пониманию данных ЭКГ. Этот подход может сразу указать читателю правильное направление, оставляя на потом необходимость поиска особенностей, использование добавочных тестов, чтение дополнительной литературы или повторную запись данных ЭКГ. В данной главе мы постараемся помочь читателю развить дедуктивный метод мышления. Мы надеемся, что это поможет превратить оборонительную тактику при возникновении сложных клинических ситуаций в развивающие упражнения, которыми и является в большинстве случаев медицинская практика. РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА

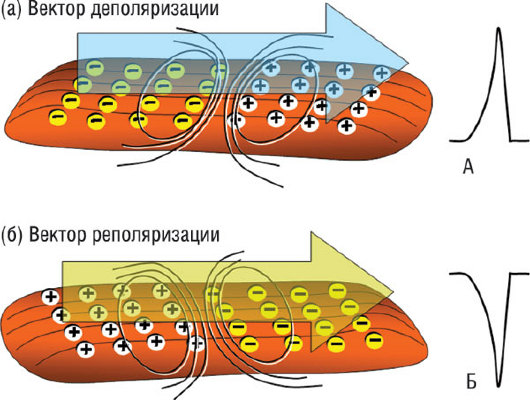

Функционирование сердца циклично, систола (активация/сокращение) чередуется с диастолой (деполяризацией/расслаблением). Каждый цикл начинается с разрядки водителя ритма, обычно это спонтанная деполяризация синусового узла, которая распространяется по предсердиям и желудочкам. При деполяризации части сердца между отрицательно заряженной и положительно заряженной областями формируется электрическое поле. При этом величина и направление этого электрического поля изменяются с ходом активации сердца и отражают величину и направление процесса деполяризации миокарда. Такие изменения электрического поля, с целью демонстрации их полярности (отрицательный заряд является началом вектора), пространственного направления и величины, упрощенно можно представить в виде векторов (рис. 2.1) [1-7].

Рис. 2.1. Схематичное представление генеза электрического вектора деполяризации. Слева миокард деполяризован, внеклеточное пространство приобретает отрицательный заряд. На границе между областью деполяризации и реполяризации формируется электрическое поле, представленное вектором. Начало вектора отмечено отрицательными зарядами электрического поля. Вектор реполяризации демонстрирует изменение полярности (отрицательный в начале процесса). Оба вектора движутся в одном направлении, но полярность волны вектора реполяризации, генерируемого в конце участка, отрицательная. Справа смоделированные униполярные электрограммы А и Б показывают различную полярность при записи.

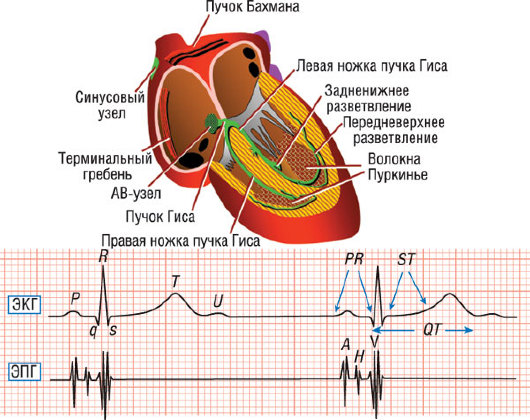

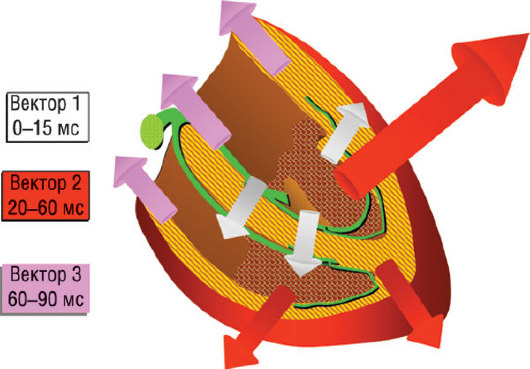

Основные моменты, определяющие последовательность деполяризации, - место возникновения импульса, форма и размер сердца, наличие специализированной проводящей ткани (рис. 2.2). Деполяризация предсердий, начинающаяся в синусовом узле, распространяется по тонкому миокарду предсердий, при этом последовательность образования вектора достаточно легко представить. В желудочках толщина стенок и скорость распространения возбуждения в субэндокардиальных слоях по волокнам Пуркинье изменяет направление активации от эндокарда к эпикарду (рис. 2.3). Это формирует противоположные векторы, которые частично подавляют друг друга, делая векторный анализ комплексным, и объясняет вольтажные изменения, которые происходят при БНПГ и других нарушениях активации.

Рис. 2.2. Вверху: схематичное изображение эндокарда и проводящей ткани. Внизу: схематичное изображение электрокардиограммы и смоделированной внутрисердечной электрограммы пучка Гиса (ЭПГ) для демонстрации потенциала предсердий (А), пучка Гиса (Н) и МЖП (V). Потенциал пучка Гиса может регистрироваться только на его электрограмме. Объяснения в тексте.

Рис. 2.3. Происхождение трех основных векторов активации желудочков. Белый цвет - три компонента вектора 1, описывающие "перегородочный" q и зубец r в начале комплекса QRS. Красный цвет - компоненты вектора 2, генерируемого активацией основной массы миокарда ПЖ и ЛЖ (обратите внимание, что они имеют противоположные направления). Пурпурный цвет - активация базальных отделов ПЖ, перегородки и ЛЖ - вектор 3. См. также рис. 2.2. Объяснения в тексте.

При ЭКГ регистрируют изменение основного потенциала, происходящее в результате деполяризации предсердий (зубец P) и желудочков (комплекс QRS). При этом амплитуда вектора, генерируемая проводящей тканью (АВ-узел, пучок Гиса и ножки пучка Гиса), очень незначительна для регистрации. По этой причине изучение АВ-проводимости базируется на дедуктивном анализе предсердных и желудочковых комплексов, конечно, если не была выполнена внутрисердечная запись электрограммы (см. рис. 2.2) [8]. За зубцом P следует изоэлектрический сегмент различной длины (PR), который отражает проведение возбуждения через АВ-узел, пучок Гиса и ножки пучка Гиса.

Деполяризация желудочков генерирует мультифазный комплекс, который часто начинается с небольшого отрицательного отклонения (зубец q), за которым следует большое положительное отклонение (зубец R), и заканчивается другим небольшим отклонением (зубец s), таким образом, доминирует комплекс QRS (см. рис. 2.2). Зубцы обозначают буквами, а использование заглавной буквы означает большой зубец. Буквы "q" или "Q" используют только для обозначения начальных отрицательных зубцов и, если начало комплекса QRS положительное, оно именуется зубцом "R" (или "r"). В случае начала QRS с зубца r с последующим зубцом S и затем еще одним положительным отклонением, последнее обозначают как зубец "r'" или "R'".

По прошествии 200-300 мс деполяризации начинается реполяризация - с позиций ЭКГ этот процесс волно-образный (см. рис. 2.1). Область реполяризации отмечена как отрицательно заряженная часть электрического поля, то есть вектор направлен к положительным зарядам, и волны реполяризации в принципе должны находиться в обратной к деполяризации полярности. Это верно для реполяризации предсердий, когда за зубцом P следует отрицательная низковольтажная волна (рис. 2.4). Однако реполяризация желудочков имеет отличия, и зубец T стремится быть положительным там, где комплекс QRS положительный. Появление зубца T той же полярности, что и QRS, происходит вследствие обратной последовательности процесса реполяризации, который в норме начинается от эпикарда, где продолжительность потенциала действия короче, чем в эндокарде [9].

Рис. 2.4. Волна реполяризации предсердий, проявляющаяся в периодике Венкебаха (показано стрелками) в виде низковольтажного отрицательного зубца.