- •Тема 1. Анатомо-гистологическая структура органа зрения сельскохозяйственных животных Занятие 1 (2 часа)

- •Тема 2. Методика исследования глаз у животных (4 часа)

- •Исследование органа зрения пальпацией

- •Методика проведения занятия

- •Исследование с помощью бокового или фокусного освещения

- •Дно глаза лошади.

- •Дно глаза крупного рогатого скота.

- •Определение рефракции глаза.

- •Тень в зрачке; 3 - светлая часть зрачка; 4 - прямой ход тени; 5 - обратный ход тени.

- •Линза поправка истинная

- •III. Тень обратная.

- •Лкнза поправка истинная

- •Исследование слезного аппарата

- •Рекомендуемая литература

УДК 619:617.7 ББК 56.7:48 М-54

М-54 Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по ветеринарной хирургии, раздел «Офтальмология» для студентов 5 курса очного обучения (для студентов 5-6 курсов очного и заочного отделения зооветеринарного факультета). /Сост. Е.В. Петухова, А.А. Ряднов, Т.А. Ряднова, Т.Л. Крюкова; ИПК «Нива» ФГОУ ВПО «Волгоградская ГСХА» - Волгоград, 2009. - 28 с.

Содержатся

сведения о топографо-анатомическом

строении глаз различных видов животных,

общих и специальных методах исследования

органа зрения. Методические указания

составлены в соответствии

с

ГОС 2000 г., типовой программой и УМКД по

ветеринарной хирургии

Рекомендовано методической комиссией зооветеринарного факультета Волгоградской ГСХА (протокол №3 от 11 ноября 2001 Г.)

© Е.В. Петухова, Л Л Ряднов. Г Л Ряднова, Т.Л.Крюкова 2009

©ФГОУ ВПО «ВОЛГОПМЩСКМ ГСХА», 2009

Введение

Задача лабораторно-практических занятий по офтальмологии - помочь студентам изучить особенности анатомо-гистологического строения и функции глазного яблока и его защитных приспособлений у животных. Научить их общим (осмотр, пальпация) и специальным (инструментальным) способам и методам исследования глаз. Знание анатомических особенностей строения глаза позволит правильно и эффективно провести исследование зрительной способности у животных, что в последующем поможет правильно поставить диагноз и выбрать наиболее рациональные методы лечения.

Исходя из этого, последовательное освоение теоретических вопросов и овладение на их основе практическими навыками должно сопровождаться предварительным изучением и конструированием темы очередного лабораторного или практического занятия по учебнику либо другой учебной литературе. Студент, не освоивший тему практического занятия или пропустивший его по уважительной причине, обязан отработать его во внеучебное время в течение двух недель.

Тема 1. Анатомо-гистологическая структура органа зрения сельскохозяйственных животных Занятие 1 (2 часа)

Цель занятия. Изучить анатомическое и гистологическое строение органа зрения и его защитных приспособлений у домашних животных.

■ -Материалы, наглядные пособии, животные.

Учебные пособия, плакаты и рисунки по анатомии органа зрения; черепа различных видов домашних животных; влажные препараты глазного яблока с прилегающими к нему элементами органа зрения; животные (лошадь, корова, собака); разборная модель глаза характеризующая строение глаза, орбиты; схема кровоснабжения и иннервации глаза.

• Методика проведения занятия. Занятие проводится в аудитории и в хирургическом манеже. Под руководством преподавателя студенты изучают органы зрения, начиная с защитных приспособлений глаз.

К защитным приспособлениям глаза относятся костная орбита, периорби-та, веки, глазной жир, слезный аппарат, фасция орбиты и глазного яблока. К светочувствительному оптическому аппарату относят глазное яблоко.

Костная орбита представляет собой полость, она расположена на границе лицевой части черепа и сливается с височной и клинонебной ямками. Вход в глазницу является ее основанием и имеет у большинства животных кругловатую или четырехугольно-кругловатую форму. Преподаватель обращает внимание студентов на расположение глазницы по отношению к другим отделам черепа и отмечает, что у лошадей, крупного и мелкого рогатого скота вход в глазницу замкнут, т.е. полностью состоит из костей. У свиней, собак и кошек верхняя часть до скуловой дуги ограничена фиброзной связкой. Костная орбита представлена 4-мя стенками: верхняя образуется глазничным отростком лобной кости, нижняя - скуловой и слезной костями, наружная - скуловой костью и скуловым отростком височной кости, внутренняя - слезной и лобной костями. Дно костной орбиты образовано клиновидной, небной и решетчатой костями. У крупного рогатого скота в состав нижней стенки входит костный пузырь слезной кости.

На дне костной орбиты имеются отверстия и ямки. Отверстия: foramen opticum -для зрительного нерва, fissura orbitalis -орбитальная щель у лошадей и плотоядных, foramen rotundoorbitalae - круглоорбитальное отверстие -у крупного рогатого скота и свиней, foramen etmoidale - решетчатое отверстие.

Ямки: для блоковидного хряща - с нижней стороны у основания глазного отростка лобной кости, для слезной железы - у наружного угла глаза, для слезного мешка - на слезной кости.

П ериорбита

(periorbita)

-

плотный фиброзный мешок, который

выстилает изнутри костную орбиту.

Периорбита начинается от

входа

в глазницу и в виде усеченного конуса

заканчивается нокру| отверстия дня

зрительного нерва. Между костной орбитой

и периорбитой имеск-я mi

i раорбигальное

жировое тело - corpus

adiposum extraorbitale -

оно предохраняет глазное яблоко от

перегревания при работе жевательных

мыши

ериорбита

(periorbita)

-

плотный фиброзный мешок, который

выстилает изнутри костную орбиту.

Периорбита начинается от

входа

в глазницу и в виде усеченного конуса

заканчивается нокру| отверстия дня

зрительного нерва. Между костной орбитой

и периорбитой имеск-я mi

i раорбигальное

жировое тело - corpus

adiposum extraorbitale -

оно предохраняет глазное яблоко от

перегревания при работе жевательных

мыши

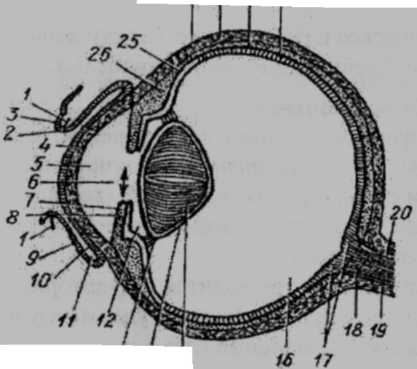

Рис. 1. Схема строения глашого яблока (на paipcic):

/ — мейбомисаи жслс1ы. .' край мка; 3— ресничный край мка. 4 рогоянш; 5 —передняя камера глаза. ♦ ■ зрачок. 7- радужная ободочка. 4'- радужная часть сетчатки; 9— конъюнктива мка; 10 — конъюнктива глазного яблока; / / конгюнктивальный hciuok; 12— задняя камерагааза; IJ— иино-высвязки: 14- капсула хрусталика; И—паренхима хрусталика. 16 местоположение екклошлною ге.и. 17 цчпе н,ный диск (сосок); IS— решетчатая пластинка склери; 19— влагиише inineiKHom нерпа. 20— зрительный нер»; /7-сетчатка. 22 - пигмент->шй слой сстчагки; 23 — собственно сосудистая оболочка; 24— белочная оболочка; 25— ресничнаячлстисстча1КИ. 26 ресничное тело

Веки (palpebrae). У домашних животных имеется три века: верхнее (palpebra superior), нижнее (p. inferior) и третье веко, или мигательная перепонка (p. tertia, s. membrana nictitans). Верхнее и нижнее веки - кожно-мышечные складки. Они защищают глаза во время сна, предохраняют от влияния яркого света, пыли и повреждений. Мигание век содействует удалению попавших в глаз инородных тел и равномерному увлажнению поверхности глазного яблока. На обоих веках различают основание, расположенное у края входа в глазницу, две поверхности - наружную, покрытую тонкой эластичной кожей и мягкими, тонкими, короткими волосами и внутреннюю, покрытую соединительной оболочкой - конъюнктивой. Соединение наружной и внутренней поверхности век образуют их края. Свободные края век образуют глазную щель. На краях век различают два ребра - наружное, на котором растут ресницы, и внутреннее, где открываются отверстия мей-бомовых желез. У наружного ребра около ресниц располагаются сальные железы. В волосяные мешочки ресниц открываются выводные протоки видоизмененных потовых желез.

Обращают внимание на соединение верхнего и нижнего век, которые образуют углы глаза: наружный - острый и внутренний - закругленный, последний образует небольшую подковообразную вырезку, в глубине которой расположен слезный бугорок.

Кожа, покрывающая поверхность век, на их краях переходит на внутреннюю поверхность, образуя соединительнотканную оболочку - конъюнктиву век, которая продолжается на глазное яблоко - конъюнктиву глазного яблока. Она простирается до края роговицы - лимба. Место перехода конъюнктивы век в конъюнктиву глазного яблока называется сводом конъюнктивы, а узкая щель между веками и глазным яблоком - конъюнктивальным . мешком. В конъюнктиве век и свода находятся трубчатые железы и лимфатические фолликулы. Под кожей век находится слой рыхлой ткани, глубже -круговая мышца век (круговой запирательный мускул - т. orbicularis palpebrarum). Волокна круговой мышцы расположены циркулярно в толще обоих век, часть их прикреплена связкой к слезному бугорку слезной кости. Этот мускул обеспечивает сужение глазной щели (прищуривание). В толще верхнего века имеется два поднимателя: наружный и внутренний: т. согги-gator supercilii - идет косо от основания скулового отростка лобной кости в веке, а т. levator paipebrae superioris - лентовидный, лежит внутри периор-биты и направляется к веку от крылового гребня клиновидной кости.

В нижнем веке имеется мускул - опускатель нижнего века - т. depressor palpebrae inferioris - очень тонкий, идет от века на уровне лицевого гребня в щечную фасцию и покрывает наружную щечную мышцу.

У всех животных во внутреннем углу глаза, позади слезного бугорка, под нижнем веком, расположено третье веко или мигательная перепонка.

У птиц она представлена складкой конъюнктивы полулунной формы, внутри которой затожен гиалиновый хрящ треугольной формы. На третьем веке различают наружную и внутреннюю поверхности. На внутренней поверхности третьего века у собак и овец находится скопление лимфатических фолликулов. Вокруг лимфатических фолликулов расположена гардерова железа с 2-3 выводными протоками, открывающимися на внутренней поверхности века. У домашних животных третье веко - рудиментарный орган и его физиологическое значение недостаточно выяснено.

Далее студенты изучают слезный аппарат, который состоит из слезной железы и слезоотводящих путей. Слезная железа (glandula lacrimalis) расположена в костном углублении на внутренней поверхности глазничного

отростка лобной кости. У жвачных она может быть двойной. Вырабатываемый железой секрет - слеза выводится протоками, которые открываются на внутренней поверхности верхнего века отверстиями в количестве 12-16 у лошадей и 6-8 у рогатого скота.

Слезоотводящие пути состоят из слезного бугорка со слезным озером, слезных точек, которыми начинаются слезные канальцы, слезного мешка и слезно-носового канала со слезно-носовым отверстием.

Слезный бугорок (caruncula lacrimalis) имеет полушаровидную форму и расположен в медиааьном углу глаза в глубине подковообразной вырезки. Это кожное образование с сальными железами и тонкими волосками, покрытое пигментированной конъюнктивой.

У крупного рогатого скота и лошадей слезный бугорок довольно крупный, у собак - небольшой, у свиней - имеет форму валика и содержит потовые железы. Щелевидное пространство вокруг слезного бугорка называется слезным озером (lacus lacrimalis). На месте перехода дугообразного края верхнего века в подковообразную вырезку на нижнем веке и на таком же расстоянии от внутреннего угла на верхнем веке находятся по одной слезной точке (punctum lacrimale).

Слезный мешок (saccus lacrimalis) - соединительно-тканное образование воронкообразной формы, погруженное в специальную ямку слезной кости. Он переходит в слезно-носовой канал (canalis nasolacrimalis), который открывается в носовой полости слезно-носовым отверстием. У крупных животных он имеет длину 25-28 см. У лошади слезно-носовое отверстие расположено на границе нижней и медиальной стенки носовой полости, в месте перехода кожи в слизистую оболочку. У жвачных оно лежит на внутренней поверхности складки крыла нижней носовой раковины и снаружи его трудно заметить. У свиней оно открывается в нижний носовой ход у заднего конца нижней раковины. У собак слезно-носовое отверстие открывается глубже в носовой.полости, на выходе из костного канала.

Механизм слезоотделения следующий. Слезная жидкость, вырабатываемая слезной железой, из верхнего свода опускается в нижний свод под влиянием силы тяжести и благодаря мигательным движениям век.

Слезная жидкость омывает передний отдел глазного яблока, смывает раздражители, увлажняет наружные оболочки и по слезному ручейку (пространство между глазным яблоком и нижним веком) попадает к внутреннему углу глазной щели - слезному озеру. Далее жидкость через слезные точки поступает в канальцы, из них в слезный мешок, слезно-носовой канал и изливается в нос через слезно-носовое отверстие. Вследствие того, что при смыкании век прикрепленные к передней стенке слезного мешка круговая мышца и внутренняя связка век оттягиваются и расширяют полость мешка, в нем возникает отрицательное давление. Одновременно с этим канальцы расширяются, и жидкость из озера втягивается в мешок. При открытых веках его эластические стенки спадаются, и слеза выталкивается в просвет слезно-носового канала.

К защитным приспособлениям глаз относятся также фасции и глазной жир, а к глазодвигательному аппарату - мышцы глазного яблока. Фасции как вспомогательные органы глаза подразделяют на фасции орбиты и глазного яблока. Фасции орбиты делят на поверхностную и глубокую. Поверхностная фасция орбиты - fascia superficialis orbitae - закрепляется вокруг отверстия для зрительного нерва и в веках, соединяется мышечными перегородкам и с глубокой фасцией {fascia profunda orbitae), которая состоит из нескольких листков, а они формируют для каждой мышцы глазного яблока отдельные фасциальные футляры, и округляет глазное яблоко. Фасция глазного яблока - / butbi (Tenoni) - начинается от края роговицы (лимба), соединяется с глубокой фасцией, окружает склеру, оттягиватель глазного яблока и формирует вокруг зрительного нерпа влагалище - vagina nervi optici.

Между теноновой фасцией и склерой имеется теноново пространство, разделенное перегородками; оно сообщается с перихориоидальным пространством глазного яблока через пернваскулярные щели вихревых вен, а через пернваскулярные пространства твердой мозговой оболочки - с под-паутинным пространством зрительного нерва; через него - с подпаутикным пространством оболочек головного мозга.

В орбите, в основном позади глазного яблока, лежат глазные мышцы: 4 прямых, 2 косых и один непарный мускул - оттягиватель глазного яблока.

Прямые мускулы (дорсальный, вентральный, латеральный, медиальный), начинаются вокруг отверстия зрительного нерва и заканчиваются тонкими сухожилиями на склере вблизи перехода ее в роговицу.

Косые мускулы: дорсальный косой или блоковой - т. obliquus bilbi dor-salis - начинается вблизи решетчатого отверстия и заканчивается на склере под латеральной прямой мышцей, он поворачивает глаз вверх и внутрь; медиальный косой мускул - т. obliquus huibi ventralis - начинается в ямке слезной кости, идет перпендикулярно к оси глаза по нижней его поверхности наружу и оканчивается на склере под латеральным прямым мускулом . Он поворачивает глаз вниз и внутрь.

Оттягиватель глазного яблока - т. retractor bulbi - непарный мощный мускул. Начинается там же, где и прямые мышцы, и идет к задней поверхности глазного яблока, разделяясь на 4 брюшка.

Для изучения строения глазного яблока необходимо: эмалированные тазики 4 шт., скальпели - 4 шт., анатомические пинцеты - 4 шт., прямые и изогнутые ножницы - 4 шт.; рисунки, фотографии по анатомии и гистологии глазного яблока; боенский материал (глазное яблоко различных видов животных для препаровки). Вначале отпрепаровывают и удаляют мышцы глазного яблока, а затем изучают строение глазного яблока.

Глазное яблоко (bulbus oculi) имеет шаровидную сплющенную спереди назад форму, с передней выпуклой и задней несколько уплощенной поверхностями. На глазном яблоке различают два полюса, экватор и меридианные линии.

Передний полюс - срединная точка поверхности роговицы, задний — срединная точка заднего сегмента глаза. Экватор - круговая линия, лежащая на равном расстоянии от полюсов. Меридианы - линии, проходящие через оба полюса перпендикулярно экватору. В глазном яблоке различают 3 диаметра глазного яблока: диаметр глубины или глазная ось - линия, соединяющая оба полюса; вертикальный диаметр - диаметр высоты, горизонтальный - диаметр ширины. Самый большой горизонтальный диаметр у лошадей и у крупного рогатого скота, а диаметр глубины - у плотоядных.

Глазное яблоко представлено: 1 - тремя оболочками: наружной - фиброзной, средней - сосудистой, внутренней - сетчатой; 2 - светопреломляющими средами или оптической системой - роговица, хрусталик, стекловидное тело, внутриглазная камерная жидкость; 3 - сосудами и нервами.

Самое крупное глазной яблоко (по отношению к массе тела) у кошки, за ней следуют: собаки, овцы, лошади, приматы, крупный рогатый скот, свиньи.

Наружная (фиброзная) оболочка глаза (tunica fibrosa oculi) плотная капсула, которая определяет форму глаза; она разделяется на белочную оболочку и роговицу.

Белочная оболочка (склера) - sclera oculi - занимает около 4/5 всей поверхности глазного яблока. Она плотная и бедна нервными окончаниями, но обильно снабжена кровеносными сосудами. В заднем латеро-вентральном квадранте ее находится продырявленная пластинка - lamina cribrosa, через ее отверстие из глазного яблока выходит зрительный нерв. У лошадей и крупного рогатого скота белочная оболочка имеет спереди кругло-овальное отверстие, а у собак, свиней, кошек - круглое отверстие, в которое как бы вставлена роговица.

Роговица (cornea) занимает по площади около 1/5 всей наружной оболочки глазного яблока. Она прозрачная, очень плотная и имеет толщину 0,6-0,7 мм в центре и 1,5 мм по периферии. Поверхность роговицы зеркальная, блестящая. Анатомически она тесно связана с конъюнктивой, склерой и сосудистой оболочкой (или сосудистым трактом). Это одна из причин вовлечения в патологический процесс перечисленных образований по продолжению. Роговица по существу лишена кровеносных и лимфогических сосудов, но богата безмякотными нервами. Роговица получает питание от краевой петлистой сети сосудов и от влаги передней камеры глаза посредством осмоса.

В гистологическом строении роговицы различают 5 слоев: 1) многослойный плоский эпителий (наружный слой), переходящий в конъюнктиву роговицы; 2) боуменова оболочка - видоизмененная, лишенная клеток основная ткань роговицы; 3) собственная ткань - паренхима роговицы, состоящая из фибриллярной основной ткани и роговичных клеток; 4) задняя основная пластинка - десцеметова оболочка, производная эпителия в виде гомогенной эластичной пленки: 5) эндотелий, переходящий с передней поверхности радужной оболочки.

Разрезав глазное яблоко по меридиану, студенты изучают внутреннюю, сосудистую оболочку или сосудистый тракт - tractus uveus. Он состоит из трех частей: радужной оболочки, цилиарного или ресничного тела и собственно сосудистой оболочки.

Радужная оболочка (радужка) - iris -передняя часть сосудистого тракта. Располагается позади роговицы и впереди хрусталика перпендикулярно продольной оси глазного яблока. В центре радужной оболочки имеется отверстие - зрачок - рирШа. Форма зрачка не одинакова у различных видов животных: у лошади-горизонтально-овальная и на верхнем крае имеется 2-4 темкопигментированных гроздевидных тельца величиной с конопляное зерно; у рогатого скота - почти такая же, но отсутствуют гроздевидные тельца; у свиньи - поперечно-элиптическая, приближающаяся к округлой; у собак -круглая; у кошек - вертикальная, вытя1гуто-овальная. Периферической частью радужка прикрепляется по лимбу к краю роговицы и склеры; этот край радужки соединяется и с ресничным телом посредством гребеш-ковой связки, состоящей из отдельных перекладин. Лимфатические щели между перекладинами связки называются фонтановыми пространствами.

В радужной оболочке имеются две мышцы: сфинктер, суживающий зрачок, и дилятатор, расширяющий его. В сфинктере мышечные волокна расположены циркулярно, а в дилятаторе они направлены радиально. Действие этих дв)^ мышц приспосабливает глаз к условиям освещенности. При сильном свете зрачок суживается, при слабом - расширяется. Сфинктер иннер-вируется глазодвигательным нервом, дилятатор - веточками симпатического нерва.

Радужная оболочка состоит из 4-х слоев:

1 - эндотелий - покрывает переднюю поверхность радужки и переходит на внутреннюю поверхность роговицы; 2 - передний пограничный слой, состоящий из многочисленных рядов соединительной ткани, расположенных се-теобразно с пигментными включениями, обусловливающий цвет глаз: у лошадей - бурый, у крупного рогатого скота и овец - желто-бурый, у коз -голубоватый или синеватый, у свиней - серо-бурый или буро-желтый, у собак -чаще буро-желтый, у кошек -желтовато-зеленый, у альбиносов он отсутствует (красный глаз) из-за просвечивания сети кровеносных сосудов; 3 -сосудистый слой; 4 -задний пограничный слой состоит из гладкой мускулатуры и пигментного слоя, переходящего из сетчатки.

Цилиарное или ресничное тело-corpus ciliarc - средняя часть сосудистого тракта, лежит между радужной и собственно сосудистой оболочкой и охватывает пояском шириной до 10 мм передний край белочной оболочки.

Внутренняя поверхность цилиарного тела имеет выступающие в полость глаза цилиарные отростки в количестве 70-110, которые образуют так называемую корону. От них отходят тонкие пучки волоконец - цинновые связки (zonula Zinnii), прикрепляющиеся к сумке хрусталика, вблизи экватора. Между цинновыми связками имеются лимфатические пространства, называемые петитовым каналом. Ресничное тело вырабатывает внутриглазную жидкость, регулирующую внутриглазное давление и питающую внутренние среды и оболочки глазного яблока.

Собственно сосудистая оболочка - хориоидеа (спогЫаеа)(задняя часть сосудистого тракта): лежит между сетчаткой и склерой. Она рыхло соединяется со склерой, причем между ними имеется так называемое перихо-риоидальное пространство; с сетчаткой соединяется плотно.

В собственно сосудистой оболочке дорсально от зрительного нерва находится отражательная оболочка (tapetum lucidum). Эта часть дна глаза носит название светящейся тапетум. В отличие от остальной части, лишенной этого слоя, имеет совершенно черный цвет и поэтому называемой черным тапетум - tapetum nigrum. У свиней и кроликов tapetum lucidum отсутствует. Светящийся тапетум обеспечивает животным так называемое сумеречное зрение.

Собственно сосудистая оболочка состоит из 5-ти слоев: супрахориои-дального, слоя крупных сосудов, отражательной перепонки, слоя капиллярных сосудов, стекловидной пластинки.

Сосудистый тракт богат кровеносными сосудами и обеспечивает питание внутренних частей глазного яблока. Пигмент тракта поглощает свет, проникающий через склеру во внутрь глаза, тем самым предохраняет сетчатку от диффузного освещения, обеспечивая ясность изображения. Альбиносы страдают нарушением ясности изображения при ярком освещении.

Сетчатая оболочка - retina - внутренняя оболочка глазного яблока -одна из главных функциональных частей. Она выстилает сосудистый тракт и простирается от входа зрительного нерва до зрачкового края радужки и подразделяется на зрительную и слепую части. Зрительная часть сетчатки начинается у заднего полюса от входа зрительного нерва глаза и заканчивается в месте перехода собственно сосудистой оболочки в ресничное тело. Место перехода сетчатки в зрительный нерв называется зрительным соском и его диаметр составляет 4,5-5,5 мм. В центре соска заметен выступ высотой до 2 мм, представляющий собой рудимент артерии стекловидного тела. Сетчатка по зубчатой линии, а также у соска зрительного нерва, спаяна с окружающими тканями; на остальном протяжении удерживается давлением стекловидного тела.

Слепой передний отдел сетчатки - часть сетчатки, покрывающая цилли-арное тело и заднюю поверхность радужной оболочки. Она состоит главным образом из пигментных клеток. У альбиносов пигмент отсутствует. Сетчатка имеет свою самостоятельную сосудистую систему: центральную артерию и вену; разветвления их на дне глаза, видимые через офтальмоскоп, характерны для каждого вида животных. Строение сетчатки не на всем ее протяжении одинаковое. В месте выхода зрительного нерва из глазного яблока, в области его соска, нет палочек и колбочек. Это место соответствует так называемому слепому пятну в поле зрения. На 3 мм от диска зрительного нерва находится желтое пятно, в центре его имеется небольшое углубление -центральная ямка, в котором расположены только колбочки. На остальном протяжении сетчатки по направлению к периферии число колбочек постепенно уменьшается, а количество палочек увеличивается. Желтое пятно является местом наиболее ясного зрения, называемого центральным.

Светопреломляющие среды. К ним относятся внутриглазная жидкость, хрусталик и стекловидное тело. Вместе с роговицей они составляют оптический аппарат глаза, благодаря которому на сетчатке получается отчетливое изображение, необходимое для ясного зрения.

Внутриглазная жидкость прозрачна И бесцветна. В состав ее входят: вода, белок, минеральные соли, витамины и ацетилхолин. Она отличается от сыворотки крови меньшим содержанием белка. Основным органом, образующим внутриглазную жидкость, является ресничное тело. Эта жидкость заполняет переднюю и заднюю камеры, которые сообщаются через зрачок. Передняя камера - просгранстио между задней поверхностью роговицы и передней поверхностью радужной оболочки. Задней камерой называется узкое пространство между задней поверхностью радужной оболочки, цилиарным телом, цинковой связкой и передней поверхностью хрусталика. Поступающая в заднюю камеру глаза жидкость из цилиарного тела и радужной оболочки через зрачок проникает в переднюю камеру и через находящиеся щелевидные отверстия (фонтановы пространства), находящиеся по лимбу изнутри передней камеры, фильтруется в шлемов канал. Этому способствует низкое давление в последнем. Оттуда жидкость поступает в передние цилиарные вены и далее в общин кровоток.

Задняя камера через щелевидные пространства сообщается с петитовым каналом. Содержимое перихориоидального пространства через пернваскулярные щели вихревых вен поступает в теноново пространство, а оттуда -во влагалище зрительного, нерва и дальше в субдуральное и субарахнои-дальное пространства головного мозга.

Для лимфообращения большое значение имеет передняя система, так как через нее из глаза оттекает большая часть лимфы.

Хрусталик (lens crystalinaj имеет форму двояковыпуклой линзы. Паренхима хрусталика делится на более мягкую периферическую часть - корковое вещество и более плотную центральную - ядро. Хрусталик растет в течение всей жизни. Вновь образованные волокна наслаиваются под капсулой, постепенно оттесняя к центру более старые, которые уплотняются и превращаются в ядро, сохраняющее свою прозрачность. Вещество хрусталика обладает эластичным и свойствами, благодаря чему кривизна, а с ней и оптическая сила могут изменяться.

Хрусталик делит глаз на два отдела: передний - меньший, заключающий камеры, и задний - больший, занимаемый стекловидным телом. В хрусталике различают передний и задний полюсы, экватор, переднюю - более плоскую и заднюю более выпуклую поверхности. Хрусталик своей задней поверхностью лежит в особом чашечкообразном углублении стекловидного тела. Сосуды и нервы в хрусталике отсутствуют. Его питание осуществляется путем осмоса из сосудов цилиарного тела и камерной влаги.

Стекловидное тело - corpus vitreum; - занимает всю заднюю половину глазного яблока. Оно прозрачно, студневидно-коллоидной консистенции, содержит 98,5% воды, заключенной в строме из тончайших волоконец. Стекловидное тело развивается из частей сетчатки. В нем отсутствуют сосуды и нервы. Питание осуществляется путем ос оса. Стекловидное тело не регенерирует. По оси стекловидного тела, от соска зрительного нерва к задней поверхности хрусталика, проходит клокетов канал: в период эмбрионального развития это артерия стекловидного тела. От этого канала отходят многочисленные боковые ветви, сообщающиеся и с петитовым каналом. Через эти каналы выводятся продукты обмена внутренних сред глаза.

Глазные нервы.

Орган зрения иннервируют следующие нервы:

Глазодвигательный нерв - п. oculomotorius (111 пара)

Блоковой нерв - п. trochlearis (IV пара).

Отводящий нерв - п. abducens (VI пара).

Тройничный нерв - п. trigeminus (V пара).

Лицевой нерв - п. facialis (VII пара).

6. Цилиарные нервы глазного яблока. Свои веточки они отдают склере и сосудистой оболочке, ресничной мышце, цилиарным отросткам, радужке и роговице.

Кровеносная система глазного яблока.

Различают 2 системы сосудов сетчатки и ресничного тела.

Система сетчатки состоит из стволов центральной артерии и вены сетчатки и их разветвлений. Артерия берег начало от глазничной или одной из ветвей задней цилиарной артерии, входит в нерв и делится в области решетчатой пластинки на ветви. Расположение сосудов можно хорошо рассмотреть на задней стенке глаза через офтальмоскоп.

Система ресничных сосудов складывается из коротких задних артерий, которые идут в собственно сосудистую оболочку; коротких передних; длинных передних, проходящих в цилиарное тело и радужную оболочку. Из всех вен для глазного яблока характерны вихревые, несущие кровь из сосудистого тракта и прободающие склеру позади экватора.