- •Вопрос 5. Характеристика законов социального управления.

- •Вопрос 6. Принципы социального управления.

- •7. Методы социального управления

- •Вопрос 9

- •13. Развитие теории управления в России.

- •Основные свойства руководителя:

- •24. Тенденции к снижению власти.

- •25. Стили руководства: понятие и типология

- •26. Одномерные стили руководства

- •"Одномерные" стили управления

- •28. Многомерный стиль руководства. Ситуационное руководство.

- •"Многомерные" стили управления. "Теория X" и "Теория y"

- •Теория х

- •Теория у

- •29 Деловой и авторитарный стили руководства.

зличаются между собой. Управление – это всеобщая человеческая деятельность, а менеджмент специфическая область управления, которая включает в себя деятельность специалистов для обеспечения успешной деятельности какой-либо организации. Слово «менеджмент» чаще употребляется по отношению к организациям, коллективам и отдельным людям: управление организацией и есть ее менеджмент.

Под управлением понимают совокупность процессов, обеспечивающих поддержание системы в заданном состоянии и (или) перевод ее в новое более жизненное состояние организации путем разработки и реализации целенаправленных воздействий.

Выработка управляющих воздействий включает в себя сбор, передачу и обработку необходимой информации, принятие решений, обязательно включающее определение управляющих воздействий.

Необходимость социального управления обусловлена, прежде всего, фактом разделения труда в группах людей, в крупных коллективах, в масштабе государства, а также необходимостью его кооперации. Следовательно, как совместный труд людей составляет основу всякого человеческого общества, так и управление является необходимым элементом общего труда, существования и развития общества. Ключевое понятие управления — воздействие. Оно может быть понято как воздействие субъекта управления на объект управления с целью перевода его в новое желательное состояние.

В процессе управленческой деятельности появляется управленческое воздействие. В свою очередь управленческая деятельность представляет собой "...совокупность выработанных историческим опытом, научным познанием и талантом людей навыков, умений, способов, средств целесообразных поступков и действий человека в сфере управления".

В процессе реализации управленческой деятельности и функций управления складывается система управления. Она состоит из объекта и субъекта управления, их взаимоотношений, внутренних и внешних связей социальной системы, интересов, потребностей, ценностей в её подструктурах, а также из различных органов управления.

Содержание в социальных системах управления определяет целеполагание. Оно связано с прогнозированием и моделированием социальных систем. Итогом деятельности системы социального управления является принятие и воплощение в жизнь управленческих решений.

2. Функции и необходимость Существуют разные классификации и определения, отражающие взгляды разных научных школ и часто несовпадающие друг с другом. Невозможность разделения менеджмента на компоненты, которые не пересекаются и независимы. Менеджмент делится не на независимые части, а на части, каждая из которых содержит все остальные. Поэтому все хорошие учебники менеджмента строятся по схеме - декомпозиция (общая классификация), анализ (раскрывается содержание каждой части отдельно), синтез (итоговая классификация, увязывающая отдельные части).

В кабинетах многих менеджеров висят плакаты со словами Анри Файоля: "Управлять - значитпрогнозировать и планировать, организовывать, руководить командой, координировать и контролировать". В этих словах одного из основоположников научного менеджмента сформулированы основные функции управления, которым посвящена настоящая глава.

Управленческий цикл содержит в себе четыре функции: планирование, организацию, мотивацию, контроль. Данные функции охватывают все виды управленческой деятельности по созданию материальных ценностей, финансированию, маркетингу и т. д.

Функциональная структура менеджмента (процессорный подход)

Планирование как функция менеджмента предполагает решение о том, какие должны быть ЦЕЛИ организации и ЧТО должны делать члены организации для достижения этих целей. По сути, это ответы на следующие вопросы:

- Где мы находимся в настоящее время. Руководители должны трезво оценивать сильные и слабые стороны организации в таких областях как финансы, маркетинг, производство, научные исследования и разработки, трудовые ресурсы.

- Куда мы хотим двигаться. Руководители при выборе направлений развития организации должны оценивать возможности и угрозы в окружающей среде (конкуренция, клиенты, законодательство, политика, экономика и др.)

- Как мы собираемся это сделать. Руководители должны решить как в целом, так и в частностях, что делать для достижения поставленных целей.

Организация – структуризация внутренних элементов организации с целью выполнения планов и достижения целей. Включает:

- Создание структуры управления организацией (подбор исполнителей, делегирование заданий, наделение их полномочиями в использовании ресурсов)

- Организация совместного выполнения установленных работ.

Мотивация – создание в среде исполнителей внутренних побуждений к действиям, направленным на эффективное достижение целей организации.

Контроль – процесс обеспечения того, что организация действительно достигает своих целей. Существуют три аспекта управленческого контроля. Первое – это установление стандартов – точное определение целей, которые должны быть достигнуты в установленный отрезок времени. Второе – это измерение того, что было действительно достигнуто в установленном отрезке времени и сравнение с ожидаемыми результатами. Третье – это принятие решений для корректировки своих действий.

Связующие процессы – принятие решений и коммуникации.

3. Типы орг структур. В зависимости от характера связей выделяются несколько основных типов организационных структур управления:

А) линейная;

Б)функциональная;

В)линейно-функциональная;

Г) матричная;

Д)дивизиональная;

Е) множественная.

А) Линейная организационная структура управления характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками (рис. 9).

К преимуществам линейной организационной структуры управления относятся: 1) простота организационной структуры; 2) полная ответственность линейного руководителя за результаты работы; 3) единство и четкость распоряжений; 4) согласованность действий руководителей. Недостатками линейной организационной структуры управления являются: 1) предъявление жестких требований к руководителю, который должен обладать исключительной компетентностью во всех сферах (бухгалтерия, производство, сбыт и т.д.); 2) концентрация власти в руках управляющей верхушки.

Б) Функциональная организационная структура управления предполагает деление организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свои четко определенные задачи и обязанности (производство, сбыт, финансы, научные исследования и т.д.) (рис. 10).

К преимуществам функциональной организационной структуры управления относятся: 1) исключение дублирования управленческих функций; 2) высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных функций; 3) освобождение линейных менеджеров от решения ряда специальных вопросов. Недостатками функциональной организационной структуры управления являются: 1) трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными функциональными службами; 2) длительность процедур принятия решения; 3) чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих» подразделений.

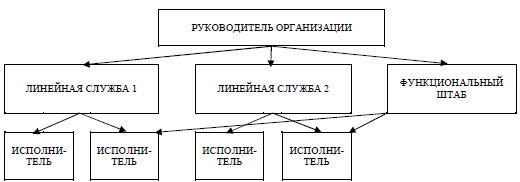

В) Линейно-функциональная организационная структура управления предполагает «шахтный» принцип построения и специализации управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, финансы и т.д.) (рис. 11). По каждой из них создается иерархия служб, пронизывающая организацию сверху донизу.

К преимуществам линейно-функциональной организационной структуры управления относятся: 1) лучшая подготовка решений и планов, связанных со специализацией работников; 2) освобождение главного линейного менеджера от детального анализа проблем; 3) повышение обоснованности команд управления линейного руководителя за счет привлечения специалистов. Недостатками линейно-функциональной организационной структуры управления являются: 1) недостаточно четкая ответственность, т.к. готовящий решения сотрудник, как правило, не участвует в их реализации; 2) невозможность быстрого реагирования на меняющиеся условия внешней среды; 3) опасность конфликтов линейных и функциональных структур; 4) отсутствие гибкости во взаимоотношениях между подразделениями организации из-за применения формальных правил и процедур, что сказывается на скорости и своевременности принятия управленческих решений; 5) слишком развитая система связей по вертикали, т.е. тенденция к чрезмерной централизации.

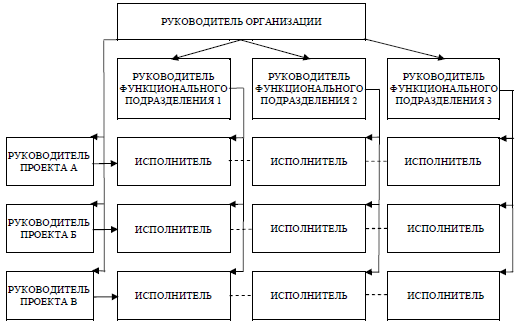

Г) Матричная организационная структура управления представляет собой синтез проектной и функциональной организационных структур, она формируется в расчете на какой-то проект (рис. 14). Руководитель проекта создает коллектив, обычно состоящий из представителей функциональных подразделений. При этом используется принцип двойного подчинения исполнителя: во-первых, непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и другую помощь руководителю проекта; во-вторых, руководителю проекта. При таком подходе руководитель проекта имеет в своем подчинении две группы сотрудников: постоянных членов группы и работников функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов.

К преимуществам матричной организационной структуры управления относятся: 1) повышение эффективности использования персонала; 2) гибкость организационной структуры; 3) повышение компетентности принятия решений на различных уровнях; 4) обеспечение высокой целевой ориентации работы и ее быстрой адаптации к меняющимся условиям. Недостатками матричной организационной структуры управления являются: 1) дуализм управления; 2) возможность возникновения конфликтов во временных группах; 3) сложность и громоздкость структуры, ее плохая приспособленность к работе в критических ситуациях.

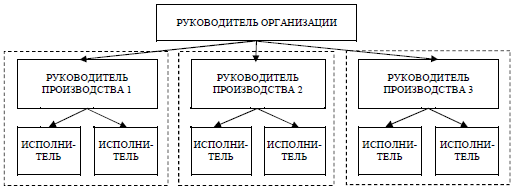

Д) Дивизиональная организационная структура управления предполагает функционирование нескольких пространственно отделенных друг от друга самостоятельных подразделений (предприятий) (рис. 12). Каждое из них имеет свою сферу деятельности (работает с определенными группами клиентов, географическими регионами или выпускает определенные продукты), самостоятельно решает текущие производственные и хозяйственные вопросы, при этом все подразделения объединены между собой и с общим центром производственными, финансовыми и административными связями.

К преимуществам дивизиональной организационной структуры управления относятся: 1) ориентация на источник прибыли; 2) децентрализация, повышающая самостоятельность принимаемых решений и их обоснованность; 3) скоординированное управление; 4) обеспечение более тесной связи производителя с потребителем; 5) быстрое реагирование организации на изменения во внешней среде и адаптация к новым условиям. Недостатками дивизиональной организационной структуры управления являются: 1) сложность, обусловленная большим количеством уровней иерархии, необходимостью создания промежуточных уровней управления для координации работы подразделений; 2) дублирование функций управления на разных уровнях и рост затрат на содержание управленческого аппарата.

Е) Множественная структура объединяет различные структуры на разных ступенях управления. Например, филиальная структура управления может применяться для всей фирмы, а в филиалах - линейно-функциональная или матричная.

4. Управление как наука и искусство

Управление считается одновременно древнейшим искусством и новейшей наукой. Как наука, управление представляет собой постоянно накапливающуюся совокупность знаний и методов их получения. Психология управления находится в постоянном поиске новых данных о природе воздействия человека на другого человека, группу или общество в целом с целью понять и объяснить механизмы этого воздействия и способы его совершенствования.

Психология управления имеет свой, только ей присущий предмет исследований — она изучает закономерности организации управленческого процесса и возникающие во время этого процесса отношения между людьми, определяет методологические основы, соответствующие специфике объекта исследований, разрабатывает систему и методы активного воздействия на объект управления и определяет способы предвидения и прогнозирования изучаемых процессов. Описание психологических явлений и приведение их в систему, раскрытие закономерностей и определение причинных связей между ними для разработки практических выводов и рекомендаций — вот основная задача психологии управления как науки. Кроме того, психология как наука анализирует психологические условия и особенности управленческой деятельности с целью повышения эффективности и качества работы в системе управления.

Процесс управления реализуется посредством деятельности руководителей, в которой, как известно, основными являются следующие направления: диагностика и прогнозирование состояния и изменений управленческой подсистемы организации, формирование программы деятельности подчиненных, оптимизация деятельности самого руководителя.

Психология управления изучает и особенности личности руководителя: его управленческие потребности и способности, индивидуальную управленческую концепцию, включающую миссию и видение, управленческие замыслы, а также внутренне принятые им принципы и правила управления. Также психология управления изучает способы взаимодействия руководителей в иерархически выстроенной управленческой подсистеме, их срабатываемости, определяющей успешность функционирования системы в целом.

Однако управление далеко не всегда может опираться на дедуктивные и экспериментальные методы познания, так как изучаемые явления нельзя изолировать от влияния огромного множества факторов. Управление располагает еще одним особым инструментом — интуицией. Конечно, интуиция основана на эмпирическом и теоретическом знании изучаемого явления, но внезапность срабатывания механизма интуиции, неосознанность мыслительных процессов, приведших в верному решению, свидетельствуют о тесной связи науки с ее точными методами и искусства с его озарением и вдохновением. Хороший руководитель обладает управленческим чутьем, которое подсказывает ему верное решение в тех условиях, когда очень сложно рационально определить правильное поведение или принятие правильного решения. Управляющие всех рангов находятся в постоянном контакте с изменяющейся социальной средой и разными людьми и обязаны принимать решения с учетом случайных явлений и конкретных ситуаций, основываясь на собственном опыте и интуиции. Творческие поиски оптимального, нестандартного решения придают управлению характерные черты искусства. Более того, ряд крупных ученых и практиков, таких как Г. Кунц, С. О'Доннел и др., категорично настаивают на том, что управление в первую очередь является искусством. Они утверждают, что «...процесс управления есть искусство, суть которого состоит в применении науки (основ организованного знания в области управления) к реальностям любой ситуации» (СНОСКА: Арская Л. П. Япония: наука и искусство управления. М., 1998. С. 108.). Но это искусство опирается на науку: «Хотя деятельность по управлению — это искусство, лица, занимающиеся ею, достигнут лучших результатов, если будут понимать и использовать лежащую в основе этого искусства науку. Когда важность результативности и эффективности группового сотрудничества признается в любом обществе, можно смело утверждать, что управление — важнейшее из всех искусств» (СНОСКА: Там же, с. 120.)

Практически во всех сферах человеческой деятельности наука и искусство не исключают, а дополняют друг друга. В управлении, когда в результате групповой деятельности любое решение отличается от вариантов, предложенных отдельными людьми, умение найти разумный компромисс с минимальными потерями является проявлением искусства управляющего. Несмотря на то, что не каждому дано овладеть этим искусством, как, впрочем, и любыми другими его видами, но знать основы искусства управления, стараться применять его важнейшие принципы и методы — обязанность каждого специалиста и руководителя любого уровня.

Руководитель должен быть незаурядной личностью, мастерски владеющей искусством общения, убеждения, диалога, иметь острый, неординарный ум и солидную эрудицию во многих сферах знаний. Но, поскольку он работает в первую очередь с людьми, то обязан знать все тонкости «человеческой инженерии» и владеть обширными гуманитарными и психологическими знаниями.

В широком смысле термин «искусство» применим к любой сфере человеческой деятельности, когда какая-либо работа выполняется умело, мастерски, искусно и в технологическом, и в эстетическом смысле. Искусство проявляется как способность к импровизации, высокое умение объединять отдельные элементы знания и интуиции в новые, ранее неизвестные комбинации. Одновременно оно развивает творческое воображение, способствует нравственному самоопределению и самосознанию личности, формирует эстетические вкусы и идеалы. Если искусство есть деятельность, направленная на изучение и образное моделирование окружающего нас мира, то искусство управления отвечает этому принципу, так как руководитель должен постоянно исследовать возникающие реальные ситуации и творчески моделировать варианты принимаемого управленческого решения. Но это особое искусство, так как оно впитало в себя мировые достижения психологии, логики, риторики, этики, философии, права, а также методов воздействия на личность.

Профессиональная подготовка кадров управления является одним из высокорентабельных вложений, поскольку лишь выполнив эту задачу, мы сможем подняться на уровень высших экономических достижений и решения социальных проблем.

Таким образом, для эффективного управления необходимо знать его теоретические основы, иметь практический опыт и уметь творчески использовать теорию и практику, т. е. владеть наукой и искусством управления.

Вопрос 5. Характеристика законов социального управления.

Закон управления - это необходимые и повторяющиеся общие формы связи между субъектом и объектом управления, между системой и окружающей среды.

1. Закон самосохранения

2. Закон развития

3. Закон информированности

4. Закон упорядоченности/иерархичности

5. Закон единства анализа и синтеза

6. Закон соответствия интересов субъекта управления интересам объекта управления

7. Закон соответствия между уровнями развития объекта и субъекта управления

9. Закон системы обратной связи

10. Закон непротиворечивости принятых решений

Вопрос 6. Принципы социального управления.

Принципы управления - это правила, нормы поведения, которыми руководствуются органы управления. Они - это инструменты управления. Они по своей сути объективны, то есть они не зависят от отдельной личности, и они не существуют неизменно.

1. Принцип объективного управления

2. Принцип системности

3. Принцип непротиворечивости управленческих решений

4. Принцип законности управления

5. Принцип непрерывности характера управления

6. Принцип обеспечения единства прав и ответственности у каждого работника управления (при избытке прав возникает произвол)

7. Принцип максимально широкого вовлечения исполнителя в процесс принятия решения

8. Принцип эффективности (эффективность=результаты/затраты)

9. Принцип конкретности

10. Принцип конкуренции и соперничества

11. Принцип единства решения и исполнения

7. Методы социального управления

Методы социального управления представляют собой воздействие различных приёмов и способов на управляемый объект (человека) для эффективного достижения поставленных целей. Обычно в практике управления применяют совокупность методов, дополняющих друг друга.

Выделяют следующие методы социального управления:

Социальные и социально-психологические, которые применяются с целью повышения социальной активности людей.

Социальные методы включают в себя:

методы социального нормирования, позволяющие упорядочить социальные отношения между социальными группами, коллективами и отдельными работниками путём введения различных норм (правила внутреннего распорядка, правила внутрифирменного этикета, формы дисциплинарного воздействия);

социально-политические методы, включающие социальное образование и привлекающие работников к активной деятельности в социальном управлении;

методы социального регулирования служат для упорядочения социальных отношений. Для этого выявляют, с целью регулирования, интересы и цели различных коллективов, групп и индивидов (договора, взаимные обязательства, системы отбора, распределение и удовлетворение социальных потребностей);

методы морального стимулирования. Их используют для выделения и поощрения коллективов, групп, отдельных работников, которые достигли определённых успехов в профессиональной деятельности.

социально-психологические методы. Их используют для обеспечения социальных потребностей человека, для повышения трудовой активности личности. Для этого используют различные способы мотивации: внушение, побуждение, подражание и т. д.

психологические методы. Они направлены на регулирование отношений между людьми, что достигается определённым подбором и расстановкой кадров. Сюда включаются методы комплектования малых групп, гуманизации труда, профессионального отбора и обучения.

Экономические методы, которын связаны с достижением экономических целей управления с использованием экономических законов и категорий рыночной экономики. Сюда можно отнести методы экономического стимулирования.

Организационно-административные методы. Основу этих методов составляет власть, дисциплина, ответственность. Данный метод имеет виды: указания, правила, рекомендации, контроль. Главной задачей этих методов является координация действий объектов управления.

Методы самоуправления дают возможность человеку из объекта управления превратиться в субъект управления. Самоуправление повышает эффективность всего управленческого процесса, так как основывается на заинтересованности рабочих и подключению их творческой деятельности.

Сюда включается методика комплексной мотивации людей, в которую входит несколько приёмов:

мотивация работников. За достигнутые цели здесь выплачиваются премии, вручаются награды, происходит переподготовка.

мотивирование работы. Сюда входит улучшение рабочих мест и расширение сферы деятельности работников.

мотивирование организационной деятельности. Здесь применяется расширение полномочий сотрудников.

В социальной системе управления выделяют также научные методы управления. К данным методам относят: моделирование, прогнозирование, программирование, эксперимент, экспертные оценки, информационные технологии.

В целом же для эффективного социального управления используют совокупность тех или иных методов.

8 вопрос

Представители теории научного управления, в частности, Фридрих Уинслоу Тейлор, пришли к выводу, что монополизация управленческих функций одним человеком – огромная беда на производстве, потому что мастер на все руки, универсал, ведающий десятком функций управления, не может качественно и хорошо выполнять каждую из них. Был сделан вывод, что незаменимых людей на производстве быть не должно, так как чем больше человек чувствует свою незаменимость, тем больше он злоупотребляет своей властью и меньше ощущает свою ответственность. Действительно, проконтролировать мастера не мог никто, при этом сам мастер не знает, какие функции он должен выполнять, и никто его этому не учит, т.е. в целом, систему производства нельзя было назвать построенной на научной основе.

Основоположники данного направления выбрали курс на специализацию. И действительно, обучить мастера одной функции гораздо легче и можно это сделать гораздо быстрее, чем воспитать универсала, на которого уходят десятилетия и который потом, упиваясь своей властью, не берет на себя никакой ответственности. При специализации каждый дорожит своей функцией, отвечает и знает, за что отвечает.

Таким образом, отказавшись от власти одного «начальника», Тейлор предлагает систему разделения работы мастера на восемь составных частей. При этом каждый рабочий ежедневно должен получать указания от узко специализированных непосредственных руководителей. Система Тейлора была построена на жесткой регламентации трудовых процессов – каждое движение и прием труда хронометрировались, нормировались и задавались работнику, который проходил необходимое обучение и инструктаж, при этом осуществлялся контроль за обязательностью выполнения нормируемых операций. Главное внимание Тейлора было направлено на повышение производительности труда, которая, по его мнению, должна обогатить и хозяев и рабочих, при этом общий объем благ будет больше, и доля каждого участника трудового процесса может возрастать без сокращения доли других. Поэтому, если и управляющие, и рабочие выполняют свои задачи более эффективно, то доходы и тех и других будут возрастать, однако для этого необходима “умственная революция” – переворот в психологии и тех и других, создание атмосферы взаимопонимания руководителей и рабочих на почве удовлетворения общих интересов.

«Принципиальной целью управления должно было быть максимальное обеспечение максимального процветания нанимателя вместе с максимальным процветанием каждого работника», – говорил Тейлор. Для него очевидна взаимная зависимость управленческого персонала и рабочих, необходимость их сотрудничества для достижения общей цели – обеспечения процветания всех участников трудового процесса. Для этого, считал Тейлор, необходимо устранить всего три проблемы:

1. Ошибочные утверждения рабочих, что любое увеличение производительности труда неизбежно приведет к безработице.

2. Несовершенные системы управления, которые заставляют рабочих ограничивать производительность с целью защиты своих интересов (систематическое увиливание от работы, саботаж).

3. Неэффективные, требующие больших затрат кустарные методы работы, основанные на «здравом смысле».

Для устранения этих проблем необходимо руководствоваться в работе «великими основополагающими принципами управления», которые можно представить в виде тезисов:

1. «Наука вместо традиционных навыков». В течение многих столетий работники из года в год сами устанавливали неофициальные квоты работ, которые они считали справедливыми. Усилия менеджмента были направлены главным образом на то, чтобы попытаться убедить работников производить больше, не имея при этом какой-либо идеи о том, сколько рабочий может и должен производить. Теперь же администрация берет на себя выработку научного фундамента, заменяющего собой старые традиционные и сугубо практические методы для каждого отдельного действия во всех различных разновидностях труда, применяемых на предприятии, т.е. вместо волевых решений необходимо научно обосновывать и планировать каждый элемент работы.

2. “Гармония вместо противоречий”, т.е. противоречия между наемным трудом и капиталом снимаются благодаря повышению производительности труда, – увеличению за счет этого прибыльности предприятия при одновременном повышении заработной платы. Согласно этому тезису, все участники трудового процесса и капиталист, и рабочий, одинаково заинтересованы в рациональной организации труда (если не обращать внимание на то, что капиталист получает прибыли в 5–10 раз больше, а заработная плата рабочих увеличивается лишь в 2 раза при сокращении численности рабочих в несколько раз).

3. “Максимальная производительность вместо ограничения производительности”, т.е. посредством обучения каждого отдельного работника можно достичь максимального использования его индивидуальных возможностей (достичь максимальной производительности труда). Этот тезис предусматривает, что администрация на основе научно установленных признаков тщательно отбирает рабочих, а затем обучает и развивает способности каждого отдельного рабочего. Тезис предусматривает также “максимальное поощрение” за наилучший труд.

4. “Сотрудничество вместо индивидуальной работы”. Администрация осуществляет доверительное сотрудничество с рабочими с целью достижения соответствия выполняемой работы научным принципам, которые были ею разработаны. При этом администрация, исходя из физических возможностей работников, рассчитывает нормативы каждого вида труда, а работникам остается только выполнять эти нормативы и получать за это заработную плату. Укреплению сотрудничества способствует и заключение трудового договора между администрацией и каждым из работников.

5. “Равномерное распределение ответственности между администрацией и рабочими”. Руководители выполняют всю ту работу, для которой они лучше подготовлены, чем рабочие. Ранее, до Тейлора, весь труд целиком и большая часть ответственности были возложены на рабочих.

6. “Отделение административной работы от производственной”. Менеджеры осуществляют функцию планирования, а рабочие – функцию исполнения. «Очевидно, что человек одного типа должен сначала составить план работы, а человек совершенно другого типа должен выполнить ее». При этом план работы должен включать: во-первых, определение точного порядка и механизма работы, во-вторых, перечисление набора инструментов выполнения этой работы, в-третьих, установление точного времени, в течение которого работа должна быть завершена.

Эти тезисы выражают главную идею научного управления: для каждого вида деятельности рабочего вырабатывается теоретическое обоснование, а затем осуществляется обучение его выполнению работы в соответствии с утвержденным регламентом. Тейлор исходил из того, что организация труда предполагает выработку многочисленных правил, закономерностей, формул, которые заменяют собой личные суждения рабочего. Проведенные эксперименты дали необходимые данные для формализации процесса труда.