- •Эмпирические методы психологического исследования

- •В. 35. Тестирование в детской психологии - тесты для детей

- •Семейная социограмма

- •3. Диагностика супружеской совместимости

- •3.1 Диагностика психофизиологической совместимости супругов

- •3.1.1 Методика оценки сексуального профиля

- •Обработка данных (см. Приложение 1). Интерпретация данных

- •3.2 Диагностика социально-психологической совместимости супругов

- •3.2.1 Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (роп)

- •1. Уточнение представлений супругов о значимости семейных ценностей в семейной жизни.

- •2. Уточнение представлений супругов о желаемом распределении ролей.

В.22.

Эмпирические исследования брачно-семейных отношений в семье Л.С. Бенджамина, Т. Хастона, Е. Шефера и других, дают основания выделить ось «любовь-ненависть» в качестве универсального и важнейшего измерения взаимоотношений супругов, а также родителей и детей. В работах Е. Шефера называется в качестве параметра – «свобода-зависимость». Аналогичные измерения отношений – «привязанность-автономность» и «доброжелательность-враждебность» – выделены при эмпирическом изучении социальных ориентаций. Ряд исследователей (Е. Богардус, А. Моль, Д. Фелдес) подчеркивают, что важнейшей характеристикой межличностных отношений выступает психологическая дистанция между партнерами. Они выделяют такое их измерение, как «близость-отдаленность». Согласно исследованиям 3. Рубина, основными параметрами отношений между близкими людьми выступают «любовь», определяющаяся степенью привязанности, заботы, интимности отношений, и «симпатия», определяющаяся степенью уважения, восхищения, воспринимаемого сходства с партнером. В работах М. Виша, посвященных проблемам измерения межличностных связей, выделяются три основных измерения: «интимность – формальность», «кооперация – конкуренция», «равенство – неравенство». В.А. Лабунская на основе проведенного анализа работ зарубежных и отечественных психологов приходит к выводу, что, несмотря на различия в обозначении осей, параметров измерения отношении, и пользуемых разными авторами, существует значительное сходство их содержания. Можно говорить о трех основных координатах межличностных отношений, каждая из которых имеет негативный и позитивный полюс: «степень аффилиации» (притяжение, любовь - отталкивание, ненависть), «доминирование-подчинение» и «включенность-отсутствие». Многие отечественные (А.И. Антонов, С.И. Голод, А.П. Ощепкова, В.И. Сикорова, А.Г. Харчев и др), а также зарубежные (Берждес, Имелинский, Киркпатрик, Обуховский и др.) в своих работах все больше внимания уделяют возросшему значению межличностных отношений в семье и браке. Однако наиболее эффективным изучение межличностных отношений в браке, семье и в других сферах жизнедеятельности может быть только с учетом психологических особенностей пола. Половая дифференциация представляет одну из актуальных проблем в изучении социально-психологических процессов и явлений различных прикладных областей социальной психологии. Между тем социально-психологические различия между мужчинами и женщинами еще недостаточно представлены в отечественных исследованиях семьи и брака, а отсутствие у брачных партнеров знаний о социально-психологических особенностях полов, как отмечают некоторые исследователи, служит одной из причин неблагополучия супружеских отношений и распада семей. На современном этапе развития общества, благодаря индустриализации и развитию бытового обслуживания, наблюдается снижение роли семьи как хозяйственной ячейки и повышение роли межличностных отношений членов семьи, то есть возрастает значение социально-психологических факторов. Эту точку зрения разделяют Берджесс и Локк, Гуд, В.Б.Голофаст, А.М. Кириллова, Огберн, Уинч, П.И.Федосеев, А.Г. Харчев, Элмер. Несмотря на расхождения между отечественными и зарубежными исследователями и те, и другие отмечают возрастание роли социально-психологических факторов в институтах семьи и брака.

Методы эмпирического исследования (empirical research methods)

Слово «эмпирический» буквально означает «то, что воспринимается органами чувств». Когда это прилагательное употребляется по отношению к методам научного исслед., оно служит для обозначения методик и методов, связанных с сенсорным (чувственным) опытом. Поэтому говорят, что эмпирические методы основываются на т. н. «твердых (неопровержимых) данных» («hard data»). Кроме того, эмпирическое исслед. твердо придерживается научного метода в противоположность др. исследовательским методологиям, таким как натуралистическое наблюдение, архивные исследования и др. Важнейшая и необходимая предпосылка, лежащая в основе методологии эмпирического исслед. состоит в том, что оно обеспечивает возможность своего воспроизведения и подтверждения/опровержения. Пристрастие эмпирического исслед. к «твердым данным» требует высокой внутренней согласованности и устойчивости средств измерения (и мер) тех независимых и зависимых переменных, к-рые привлекаются с целью научного изучения. Внутренняя согласованность является осн. условием устойчивости; средства измерения не могут быть высоко или хотя бы достаточно надежными, если эти средства, поставляющие сырые данные для последующего анализа, не будут давать высокие интеркорреляции. Неудовлетворение этого требования способствует внесению в систему дисперсии ошибок и приводит к получению неоднозначных или вводящих в заблуждение результатов.

Эмпирические методы психологического исследования

Наблюдение. Наблюдение - это описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. Вместе с интроспекцией наблюдение считается старейшим психологическим методом. Научное наблюдение широко применяли и в тех областях научного знания, где особенное значение имеет фиксация особенностей поведения человека в различных условиях. Также когда либо невозможно, либо непозволительно вмешиваться в естественное течение процесса.

Наблюдение может осуществляться как непосредственно исследователем, так и посредством приборов наблюдения и фиксации его результатов. В их число входит аудио-, фото-, видеоаппаратура, в том числе карты наблюдения.

Наблюдение имеет несколько вариантов.

Внешнее наблюдение - это способ сбора данных о психологии и Введении человека путем прямого наблюдения за ним со стороны.

Внутреннее наблюдение, или самонаблюдение, применяется тогда, когда психолог-исследователь ставит перед собой задачу изучить интересующее его явление в том виде, в каком оно непосредственно представлено в его сознании. Внутренне воспринимая соответствующее явление, психолог как бы наблюдает за ним (например, за своими образами, чувствами, мыслями, переживаниями) или пользуется аналогичными данными, сообщаемыми ему другими людьми, которые сами ведут интроспектирование по его заданию.

Свободное наблюдение не имеет заранее установленных рамок, программы, процедуры его проведения. Оно может менять предмет или объект наблюдения, его характер в ходе самого наблюдения в зависимости от пожелания наблюдателя.

Стандартизированное наблюдение, напротив, заранее определено и четко ограничено в плане того, что наблюдается. Оно ведется по определенной, предварительно продуманной программе и строго следует ей, независимо от того, что происходит в процессе наблюдения с объектом или самим наблюдателем.

При включенном наблюдении исследователь выступает в качестве непосредственного участника того процесса, за ходом которого он ведет наблюдение. Другой вариант включенного наблюдения: исследуя взаимоотношения людей, экспериментатор может включиться сам в общение с наблюдаемыми людьми, не прекращая в то же время наблюдать за складывающимися между ними и этими людьми взаимоотношениями.

Стороннее наблюдение в отличие от включенного не предполагает личного участия наблюдателя в том процессе, который он изучает.

Каждый из названных видов наблюдения имеет свои особенности и применяется там, где он может дать наиболее достоверные результаты. Внешнее наблюдение, например, менее субъективно, чем самонаблюдение, и обычно применяется там, где признаки, за которыми необходимо наблюдать, легко могут быть выделены и оценены извне. Внутреннее наблюдение незаменимо и часто выступает как единственно доступный метод сбора психологических данных в тех случаях, когда отсутствуют надежные внешние признаки интересующего исследователя явления.

Свободное наблюдение целесообразно проводить в тех случаях, когда невозможно точно определить, что следует наблюдать, когда признаки изучаемого явления и его вероятный ход заранее не известен исследователю. Стандартизированное наблюдение, напротив, лучше использовать тогда, когда у исследователя имеется точный и достаточно полный перечень признаков, относимых к изучаемому феномену.

Включенное наблюдение полезно в том случае, когда психолог может дать правильную оценку явлению, лишь прочувствовав его на самом себе. Однако если под влиянием личного участия исследователя его восприятие и понимание события может быть искажено, то лучше обращаться к стороннему наблюдению, применение которого позволяет более объективно судить о наблюдаемом.

Наблюдение по систематичности делится на: - Несистематическое наблюдение, при котором необходимо создать обобщенную картину поведения индивида или группы индивидов в определенных условиях и не ставится цель фиксировать причинные зависимости и давать строгие описания явлений. - (Систематическое наблюдение, проводящееся по определённому плану и при котором исследователь регистрирует особенности появления и классифицирует условия внешней среды.

Систематическое наблюдение проводится в ходе полевого исследования. Результат: создание обобщенной картины поведения Индивида либо группы в определенных условиях. Систематическое наблюдение проводится по определенному плану. Результат: регистрация особенностей поведения (переменные) и классификация условий внешней среды.

По фиксируемым объектам наблюдение бывает: - Сплошное наблюдение. Исследователь старается фиксировать все особенности поведения. - Выборочное наблюдение. Исследователь фиксирует лишь определенные типы поведенческих актов или параметры поведения.

Наблюдение имеет ряд преимуществ: - Наблюдение позволяет непосредственно охватить и зафиксировать, акты поведения. - Наблюдение позволяет одновременно охватить поведение ряда лиц по отношению друг к другу или к определённым задачам, предметам и т.д. - Наблюдение позволяет произвести исследование независимо от готовности наблюдаемых субъектов. - Наблюдение позволяет достичь многомерности охвата, то есть фиксации сразу по нескольким параметрам - например, вербального и невербального поведения. - Оперативность получения информации. - Относительная дешевизна метода.

Однако вместе с тем выделяются и недостатки. К недостаткам наблюдения относят: - Многочисленность иррелевантных, мешающих факторов, результаты наблюдения могут повлиять: - настроение наблюдателя; - социальное положение наблюдателя по отношению к наблюдаемому; - предубеждение наблюдателя; - комплексность наблюдаемых ситуаций; - эффект первого впечатления; - усталость наблюдателя и наблюдаемого; - ошибки в оценках («гало-эффект», «эффект снисходительности»» ошибка усреднения, ошибки моделирования, ошибка контрастности). - Однократность наблюдаемых обстоятельств, приводящая к невозможности сделать обобщающее заключение исходя из единичных наблюдаемых фактов. - Необходимость классифицировать результаты наблюдения. - Малая репрезентативность для крупных генеральных совокупностей. - Сложность соблюдения операциональной валидности.

Анкетирование. Анкетирование, как и наблюдение, является одним из наиболее распространенных исследовательских методов в психологии. Анкетирование обычно проводится с использованием данных наблюдения, которые (наряду с данными, полученными при помощи других исследовательских методов) используются при составлении анкет.

Существуют три основных типа анкет, применяемых в психологии: - анкеты, составленные из прямых вопросов и направленные на выявление осознаваемых качеств испытуемых. - анкеты селективного типа, где испытуемым на каждый вопрос анкеты предлагается несколько готовых ответов; задачей испытуемого является выбор наиболее подходящего ответа. - анкеты-шкалы; при ответе на вопросы анкет-шкал испытуемый должен не просто выбрать наиболее правильный из готовых ответов, а проанализировать (оценить в баллах) правильность из предложенных ответов.

Анкеты-шкалы являются наиболее формализованным типом анкет, так как они позволяют проводить более точный количественный анализ данных анкетирования.

Бесспорным достоинством метода анкетирования является быстрое получение массового материала.

Недостатком метода анкетирования является то, что он позволяет вскрывать, как правило, только самый верхний слой факторов: материалы при помощи анкет и вопросников (составленных из прямых вопросов к испытуемым) не могут дать исследователю представления о многих закономерностях и причинных зависимостях, относящихся к психологии. Анкетирование - это средство первой ориентировки, средство предварительной разведки. Чтобы компенсировать отмеченные недостатки анкетирования, применение этого метода следует сочетать с использованием более содержательных исследовательских методов, а также проводить повторные анкетировании, маскировать от испытуемых подлинные цели опросов и т.д.

Беседа. Беседа — специфичный для психологии метод исследования человеческого поведения, так как в других естественных науках коммуникация между субъектом и объектом исследования невозможна.

Метод беседы - это диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет психологические особенности другого.

Беседа включается как дополнительный метод в структуру эксперимента на первом этапе, когда исследователь собирает первичную информацию об испытуемом, дает ему инструкцию, мотивирует и т.д., и на последнем этапе - в форме постэкспериментального Интервью.

Содержание бесед можно протоколировать полностью или выборочно в зависимости от конкретных целей исследования. При составлении полных протоколов бесед удобно пользоваться магнитофоном.

Соблюдение всех необходимых условий проведения беседы включает сбор предварительных сведений об испытуемых, делет этот метод очень эффективным средством психологического исследования. Поэтому желательно, чтобы беседа проводилась с учетом данных, полученных при помощи таких методов, как наблюдение и анкетирование. В этом случае в ее цели может входить проверка предварительных выводов, вытекающих из результатов психологического анализа и полученных при использовании данных методов первичной ориентировки в исследуемых психологических особенностях испытуемых.

Опрос. Опрос представляет собой метод, при использовании которого человек отвечает на ряд задаваемых ему вопросов. Есть несколько вариантов опроса и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Устный опрос применяется в тех случаях, когда желательно вести наблюдение за поведением и реакциями человека, отвечающего на вопросы. Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, проникнуть в психологию человека, однако требует специальной подготовки, обучения и, как правило, больших затрат времени на проведение исследования. Ответы испытуемых, получаемые при устном опросе, существенно зависят и от личности того человека, который ведет опрос, и от индивидуальных особенностей того, кто отвечает на вопросы, и от поведения обоих лиц в ситуации опроса.

Письменный опрос позволяет охватить большее количество людей. Наиболее распространенная его форма - анкета. Но ее недостатком является то, что, применяя анкету, нельзя заранее учесть реакции отвечающего на содержание ее вопросов и, исходя из этого, изменить их.

Свободный опрос - разновидность устного или письменного опроса, при котором перечень задаваемых вопросов и возможных ответов на них заранее не ограничен определенными рамками. Опрос данного типа позволяет достаточно гибко менять тактику исследования, содержание задаваемых вопросов, получать на них нестандартные ответы.

Стандартизированный опрос - вопросы и характер возможных ответов на них определены заранее и обычно ограничены достаточно узкими рамками, что делает его более экономичным во времени и в материальных затратах, чем свободный опрос.

Тесты. Тесты являются специализированными методами психодиагностического обследования, применяя которые можно получить точную количественную или качественную характеристику изучаемого явления. От других методов исследования тесты отличаются тем, что предполагают четкую процедуру сбора и обработки первичных данных, а также своеобразие их последующей интерпретации С помощью тестов можно изучать и сравнивать между собой психологию разных людей, давать дифференцированные и сопоставимые оценки.

Тест-опросник основан на системе заранее продуманных, тщательно отобранных и проверенных с точки зрения их валидности и надежности вопросов, по ответам на которые можно судить о психологических качествах испытуемых.

Тест-задание предполагает оценку психологии и поведения человека на базе того, что он делает. В тестах этого типа испытуемому предлагается серия специальных заданий, по итогам выполнения которых судят о наличии или отсутствии и степени развития у него изучаемого качества.

Тест-опросник и тест-задание применимы к людям разного возраста, принадлежащим к различным культурам, имеющим разный уровень образования, разные профессии и неодинаковый жизненный опыт. Это — их положительная сторона.

Недостаток тестов состоит в том, что при их использовании и. ш.пуемый по желанию может сознательно повлиять на получаемые результаты, особенно если он заранее знает, как устроен тест и каким образом по его результатам будут оценивать психологию и поведение. Кроме того, тест-опросник и тест-задание неприменимы в тех случаях, когда изучению подлежат психологические свойства н характеристики, в существовании которых испытуемый не может быть, полностью уверен, не осознает или сознательно не хочет принимать их наличие у себя. Такими характеристиками являются, например, многие отрицательные личностные качества и мотивы поведения. В этих случаях обычно применяется третий тип тестов - проективные.

Проективные тесты. В основе проективных тестов лежит механизм проекции, согласно которому неосознаваемые собственные качества, особенно недостатки, человек склонен приписывать другим людям. Проективные тесты предназначены для изучения психологических и поведенческих особенностей людей, вызывающих негативное отношение. Применяя тесты подобного рода, о психологии испытуемого судят на основании того, как он воспринимает и оценивает ситуации, психологию и поведение людей, какие личностные свойства, мотивы положительного или отрицательного характера он им приписывает.

Пользуясь проективным тестом, психолог с его помощью вводит испытуемого в воображаемую, сюжетно неопределенную ситуацию, подлежащую произвольной интерпретации.

Тесты проективного типа предъявляют повышенные требова ния к уровню образованности и интеллектуальной зрелости испытуемых и в этом состоит основное практическое ограничение их применимости. Кроме того, такие тесты требуют большой специальном подготовки и высокой профессиональной квалификации со стороны самого психолога.

Эксперимент. Специфика эксперимента как метода психологического исследования заключается в том, что в нем целенаправленно и продуманно создается искусственная ситуация, в которой изучаемое свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего. Основное достоинство эксперимента состоит в том, что он позволяет надежнее, чем все остальные методы, делать выводы о причинно-следственных связях исследуемого явления с другими феноменами, научно объяснять происхождение явления и его развитие.

Имеются две основные разновидности эксперимента: естественный и лабораторный.

Естественный эксперимент организуется и проводится в обычных жизненных условиях, где экспериментатор практически не вмешивается в ход происходящих событий, фиксируя их в том виде, как они разворачиваются сами по себе.

Лабораторный эксперимент предполагает создание некоторой искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство можно лучше всего изучить.

Данные, получаемые в естественном эксперименте, лучше всего соответствуют типичному жизненному поведению индивида, реальной психологии людей, но не всегда точны из-за отсутствия у экспериментатора возможности строго контролировать влияние всевозможных факторов на изучаемое свойство. Результаты лабораторного эксперимента, напротив, выигрывают в точности, но зато уступают в степени естественности - соответствия жизни.

Моделирование. Моделирование как метод применяется в том когда исследование интересующего ученого явления путем простого наблюдения, опроса, теста или эксперимента затруднено или невозможно в силу сложности или труднодоступности. Тогда прибегают к созданию искусственной модели изучаемого феномена, повторяющей его основные параметры и предполагаемые свойства. На этой модели детально исследуют данное явление и делают выводы о природе.

Модели могут быть техническими, логическими, математическими, кибернетическими.

Математическая модель представляет собой выражение или формулу, включающую переменные и отношения между ними, воспроизводящие элементы и отношения в изучаемом явлении.

Техническое моделирование предполагает создание прибора или устройства, по своему действию напоминающего то, что подлежит изучению.

Кибернетическое моделирование основано на использовании в качестве элементов модели понятий из области информатики и кибернетики.

Логическое моделирование основано на идеях и символике, применяемой в математической логике. Наиболее известными примерами математического моделирования в психологии являются формулы, выражающие собой законы Бугера - Вебера, Вебера - Фехнера и Стивенса. Логическое моделирование широко используется при изучении мышления человека и его сравнении с решением задач вычеслительной машиной.

Кроме вышеперечисленных методов, предназначенных для сборе первичной информации, в психологии широко применяются различные способы и приемы обработки этих данных, их логического и математического анализа для получения вторичных результатов, т.е. фактов и выводов, вытекающих из интерпретации переработанной первичной информации. Для этой цели применяются, в частности, разнообразные методы математической статистики, без которых зачастую невозможно получить достоверную информацию об изучаемых явлениях, а также методы качественного анализа.

4. Некоторые методики психодиагностики межличностных супружеских отношений В настоящее время в психологии существует огромное количество конкретных методических приемов исследования межличностных брачно-семейных отношений. И, тем не менее, одной из острых проблем семейного консультирования является получение полной, объективной, достаточной информации о брачно-семейной ситуации клиента. От этой информации зависит точность постановки диагноза, выбора методов и направления коррекционной работы, эффективность помощи. Сбор информации предполагает наличие у консультанта определенной модели семьи и брака, возможных источников их дестабилизации. Концептуальные установки консультанта служат упорядочению получаемой от клиента информации. Однако теория семьи и брака еще далека от завершенности. Это приводит к значительным расхождениям в методиках и характере собираемой информации, ее интерпретации и использовании. Именно по этой причине А.Н.Волкова и Т.М.Трапезникова «предприняли попытку составить программу сбора информации о супружеской паре. Как можно будет увидеть, именно эта информация в разных сочетаниях и интерпретациях используется большинством практикующих специалистов». Пункты программы охватывают целостные аспекты брачных отношений. Авторы исследования подчеркивают, что программа предназначена для обследования брачной пары, а не семьи в целом, и утверждают, что при работе с отдельной парой нет необходимости проводить полное обследование, можно учитывать лишь те пункты, которые в первой беседе с клиентом выявились как источники его затруднений или имеют общее значение. Для измерения феноменов отношений авторы предлагают использовать следующие методики: опросники ПЭА, РОП, «Конфликты», а также тест семейных отношений (FBT) и тест Т. Лири. Опросник ПЭА сконструирован А.Н. Волковой для диагностики трех феноменов отношений: понимание партнера, эмоциональной привлекательности, уважения к партнеру. Каждая шкала содержит 15 вопросов. Шкала понимания позволяет судить о наличии у клиента образа партнера, который позволяет ему адекватно вести себя по отношению к нему. Эмоциональная привлекательность измеряется рядом проективных вопросов, позволяющих судить о притяжении к партнеру, приятии его личностных появлений. Шкала уважения позволяет судить о мере авторитетности, значимости, референтности супруга в глазах другого. Опросник РОП (ролевые ожидания и притязания в браке) предложен А.Н.Волковой для исследования семейных установок, позволяющий установить ие и т.д.................

^ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ

Социально-психологические проблемы семьи можно свести к трем основным группам: добрачные (часто являются основными детерминантами супружеских проблем), супружеские, проблемы взаимоотношений детей и родителей. Одним из главных направлений работы практического семейного психолога является диагностика, она позволяет получить полную и надежную информацию о взаимоотношениях членов семьи на разных этапах их жизни. Психологи используют различные методы социально-психологической диагностики: опрос, наблюдение, эксперимент, метод социометрии, методы поперечных и продольных срезов, количественно-качественный анализ документов, тестирование. Специалист по социальной работе может привлекать к проведению диагностики психолога и совместно с ним планировать работу с семьей. Диагностика взаимоотношений молодых людей в добрачный период Характер предбрачного ухаживания позволяет выявить истоки зарождения тех трудностей, которые прямо или косвенно могут проявиться на каком-либо из этапов жизненного цикла. Тесты, используемые психологом в практической деятельности, можно разделить на две группы: первая - позволяет исследовать оценку юношами и девушками себя как будущих супругов и родителей; вторая - направлена на оптимальный подбор пар для знакомства и потенциального супружества, помогает прогнозировать супружеские отношения в перспективе. Первая группа тестов включает в себя методики, предложенные СВ. Ковалевским: методика оценки старшеклассником себя как будущего семьянина позволяет определить, как подросток представляет себе эту роль и в какой последовательности выделенные им качества выражены у него самого в настоящее время; тест на превентивную удовлетворенность браком показывает, насколько юноши и девушки в перспективе будут удовлетворены своим браком; методика «Функционально-ролевая согласованность» помогает определить структуру распределения ролей в семье. Для анализа функционально-ролевой согласованности используются три структуры ролей: нормативная (как должно быть); желаемая (как хотелось бы); квазиреальная (как скорее всего сложится). Рекомендуется также выделить в качестве предмета обсуждения представления старшеклассников о распределении семейных ролей в нормативном, желаемом и квазиреальном планах. Вторую группу составляют: анкета-интервью «Вы вступаете в брак» (В. А. Сысенко) – позволяет выявить мнение вступающих в брак о различных проблемах, с которыми сталкиваются невесты. Анкета-интервью – хороший инструментарий для работы психолога ЗАГСа, центров молодежи и т.д.; тест-карта оценки готовности к семейной жизни (И.Ф. Юнда) – помогает определить готовность будущих супругов выполнять семейные функции: создание положительного семейного фона, поддержание уважительных, доброжелательных отношений с родственниками, воспитание детей, интимная жизнь супругов, налаживание здорового семейно-бытового режима и т.д. Кроме этого с помощью данной методики можно наметить перспективы благополучия семейных отношений; методика определения психологической совместимости в браке (Ю.А. Решетняк, Г. С. Васильченко) - модифицированный вариант теста Т.Лири. Несовместимость супругов хотя бы на одном из четырех уровней супружеских отношений - психофизиологическом, психологическом, социально-психологическом, социокультурном может привести к дисгармонии супружеских отношений. С помощью этой методики практический психолог прогнозирует степень совместимости будущей супружеской пары на психологическом уровне. Методика может быть использована также в целях оптимального подбора пар для знакомства и потенциального супружества. Прогноз совместимости будущей супружеской пары строится и на основании результатов опросников, диагностирующих динамические особенности личности. Пример мы приведем позже, когда будем рассматривать методы диагностики супружеских отношений. ^ Шкалы любви и симпатии (3. Рубина) – эту методику можно использовать как при индивидуальном, так и при групповом проведении. Ее преимущество – в простой обработке и легкости заполнения. Используя эту методику, психолог может выявить особенности эмоционального отношения респондента к любимому человеку. Методы диагностики супружеских отношений Необходимую информацию, позволяющую дать квалифицированную оценку взаимоотношений супругов, психолог получает с помощью диагностирующих опросников, выявляющих особенности общения и взаимоотношений, качества личности супругов, способы проведения семейного досуга, общность интересов и ценностей, а также позволяющих понять нравственно-психологические основы супружеских отношений. Методы изучения особенностей общения и взаимоотношений в супружеской паре. Общение между супругами лежит в основе семейного благополучия и включает очень важную функцию - помогает человеку обеспечить личный комфорт себе и своим близким. Общение дает возможность проявиться одной из важнейших супружеских ролей – психотерапевтической. Общение и взаимоотношения супругов в благополучных семьях характеризуют открытость, интимность, доверие друг другу, высокий уровень взаимной симпатии, конструктивность, рефлексивность, гибкий, демократичный характер распределения ролей в семье, моральная и эмоциональная поддержка (Е.В.Новикова, 1994). Особенности распределения семейных ролей, ожиданий и притязаний в браке, совместимость супружеской пары исследуются с помощью специальных методик. Опросник «Общение в семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская) измеряет доверительность общения в супружеской паре, сходство во взглядах, общность символов, взаимопонимание супругов, легкость и психотерапевтичность общения. Проективный тест «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер) направлен на диагностику характера коммуникаций в семье. Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н.Волкова) выявляет представления супругов о значимости в семейной жизни тех или иных ролей, а также о желаемом распределении их между мужем и женой. Методика «Распределение ролей в семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я. Гозман, Е. М.Дубовская) определяет степень реализации мужем и женой той или иной роли: ответственного за материальное обеспечение семьи, хозяина (хозяйки) дома, ответственного за воспитание детей, организатора семейной субкультуры, развлечений, сексуального партнера, психотерапевта. Методика «Типовое семейное состояние» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) позволяет выявить наиболее типичное состояние индивида в собственной семье: удовлетворительное - неудовлетворительное; нервно-психическое напряжение; семейную тревожность. Известно, что характер общения и взаимоотношений в супружеской паре детерминирован эмоциональной атмосферой в родительской семье. Истоки модели общения супругов можно представить с помощью проективной методики «Семейная гемограмма» (Э.Г.Эйдемиллер). Методика позволяет изобразить в виде графической схемы родственные связи в семье, представить характер взаимоотношений, неосознаваемый членами семьи. ^ Методы исследования индивидуальности супругов. Результаты индивидуально-психологического исследования используют для установления меры личностной совместимости и информирования супругов об особенностях характера друг друга (А. Н. Волкова, Т.М.Трапезникова). ^ Личностная совместимость (психологический уровень супружеской совместимости) – это автоматическое распределение психологической нагрузки, выработка оптимальных способов общения, понимание спонтанных проявлений партнера и адекватное реагирование на них. Использование результатов исследования индивидуальности супругов – одна из форм коррекционной работы, направленной на улучшение взаимопонимания. Она осуществляется с помощью таких методик, как определение типа темперамента(Г.Айзенк), «16 личностных факторов» (Р. Кеттелл), тест «MMPI» (Дж. Мак-Кинм, С.Хатэуэй), методика рисуночнойфрустрации (С. Розецвейг), цветовой тест (М. Люшер) и др. Методы исследования семейного досуга, интересов и ценностей. Духовное взаимодействие партнеров, их духовная совместимость, проявляется на социокультурном уровне супружеских отношений. Это общность ценностных ориентации, жизненных целей, мотивации, социального поведения, интересов, потребностей, а также общность взглядов на проведение семейного досуга. Известно, что сходство интересов, потребностей, ценностей и т.д. является одним из факторов супружеской совместимости и стабильности брака. Опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, кафедра социальной психологии МГУ) дает возможность выявить взгляды человека по десяти сферам жизни, наиболее значимым в семейном взаимодействии: 1) отношение к людям; 2) альтернатива между чувством долга и удовольствием; 3) отношение к детям; 4) ориентация на преимущественно совместную или преимущественно раздельную деятельность, автономность супругов или зависимость супругов друг от друга; 5) отношение к разводу; 6) отношение к любви романтического типа; 7) оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни; 8) отношение к «запретности секса»; 9) отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи; 10) отношение к деньгам. Опросник «Интересы – досуг» (Т.М.Трапезникова) выявляет соотношение интересов супругов, меру их согласия в формах проведения досуга. ^ Самоактуализационный тест (CAT) (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская) разработан на основе опросника личностных ориентации (РОУ) Шострома и используется индивидуально и в группах в исследовательских целях, а также в отдельных случаях коррекционной работы. Он позволяет определить ценностные ориентации, гибкость поведения, сензитивность к себе, самоуважение и самопринятие и т. д. ^ Методы изучения нравственно-психологических основ супружеских отношений. Большое число разводов свидетельствует о том, что неблагополучие семьи остается одной их актуальных общественных проблем. Условно среди них выделяют конфликтные, кризисные, проблемные (В.А. Сысенко), а также невротические (Э.Г. Эйдемиллер). В каждой из таких семей имеются постоянные сферы, где интересы, потребности, намерения и желания супругов приходят в столкновение, порождая особо сильные и продолжительные отрицательные эмоции. В таких случаях говорят об отрицательном психологическом климате семьи, в основе которого лежат нравственно-психологические факторы супружеских отношений. Практический психолог, приступая к изучению нравственно-психологических основ супружеских отношений, может использовать тесты, диагностирующие супружеские конфликты, удовлетворенность браком, его стабильность. ^ Тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Г. П. Бу-тенко, Т.Л.Романова, факультет психологии МГУ) предназначен для экспресс-диагностики степени удовлетворенности-неудовлетворенности, а также согласования-рассогласования удовлетворенности браком в конкретной супружеской паре. Опросник применяют индивидуально в консультативной практике и в процессе исследования той или иной социальной группы. Методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман) дает возможность охарактеризовать обследуемую семью по ряду параметров: наиболее конфликтные сферы семейных отношений, степень согласия (несогласия) в ситуациях конфликта, уровень конфликтности в паре. Опросник «Конструктивно-деструктивная семья» (КДС) (Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис) облегчает диагностику отклонения семьи от конструктивного направления. Кроме тестирования в исследовании супружеской пары можно использовать опрос, беседу, интервью. Метод опроса позволяет практическому психологу выявить социально-экономические и демографические характеристики супружеской пары: жилищные условия, семейный бюджет, стаж брака, возраст супругов и разницу в возрасте, образование, род занятий, количество и возраст детей. Положительное влияние на супружеский брак оказывают хорошие жилищные и материальные условия, приблизительное равенство возрастов супругов или более старший (3-7 лет) возраст мужа, отсутствие разницы в образовании, число детей от одного до четырех человек. Метод беседы или интервью может быть использован в случае необходимости изучения микроокружения семьи. Этот фактор также имеет значение для стабилизации брака и семьи в целом. Кроме того, необходимо знать, на какой стадии супружества находится пара, так как для каждой стадии характерны типичные проблемы, структура отношений, уклад и образ жизни семьи. Эти знания психолог может получить только в результате свободной беседы. Целесообразно после каждого комплексного исследования добрачного и брачного периодов супружеской пары составлятьпсихограмму супружества (А.Н.Волкова, Т.М.Трапезникова) по следующим направлениям: 1) зоны конфликтов супружества, потенциальный инициатор конфликта в каждой из зон; 2) степень личной совместимости; 3) общая мера взаимопонимания и согласия по различным сторонам семейной жизни; 4) общий прогноз отношений в паре; 5) рекомендации по формам и содержанию коррекционной работы с парой в целом и с каждым супругом в отдельности. В основе психограммы супружества лежит сравнительный анализ результатов, полученных в процессе всестороннего исследования супружеских взаимоотношений. Диагностика детско-родительских отношений Семья – один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение которого в формировании личности трудно переоценить. В семье тесно сплетены супружеские, родительские и детские взаимоотношения. Дети остро реагируют на все изменения в семье. Они особенно сензитивны к оценке взрослого, его позиции по отношению к себе, к состояниям матери и отца, изменению стереотипов повседневной жизни и т.д. Наиболее остро дети переживают нарушение контакта с родителями в результате развода, длительных отлучек одного или обоих родителей, внутрисемейного конфликта, отсутствия родительскою тепла, отказа от ребенка и пр. Поэтому позитивное общение с родителями - важнейший фактор нормального психологического развития ребенка. Подробное диагностическое обследование психического развития ребенка включает в себя изучение содержания контактов родителей с детьми. Чтобы понять многие супружеские конфликты и причину напряженности в семье, практический психолог должен знать, как строится межличностное общение родителей и детей. С помощью методик диагностики детско-родительских отношений он может получить сведения об отклонениях в психическом развитии ребенка, выяснить причины супружеских ссор и конфликтов. Эти методики разделяются на две группы: одни исследуют межличностные отношения в системе «родитель-ребенок» глазами родителя, другие - глазами ребенка. ^ Методики исследования межличностных отношений в системе «родитель-ребенок» глазами родителя. Важнейшая сфера деятельности семейного психолога – работа с родителями, ибо их роль определяет формирование уникальной для каждого ребенка социальной ситуации развития. Изучая межличностные отношения в системе «родитель-ребенок» глазами родителя, практический семейный психолог обращает внимание на особенности семейного воспитания:

родительские установки и реакции;

отношение родителей к ребенку и жизни в семье;

нарушения воспитательного процесса в семье;

причины отклонений в семейном воспитании;

типы воспитания;

уровень родительской компетентности и т. п.

Эти аспекты взаимоотношения родителей и детей исследуются с помощью социальных методик. ^ Тест «Родителъско-детские отношения» (PARI) (американские психологи Е. С. Шефер, Р. К. Белл; адаптирован Т. Н. Нещерет) Тест-опросник анализа семейного воспитания и профилактики нарушений воспитания (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) предназначен для изучения нарушений в жизни семьи и причин отклонений в семейном воспитании. Тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я.Варг, В. В. Столин) представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. ^ Опросник для исследования эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия (Е.И.Захарова). Методики исследования межличностных отношений в системе «родитель- ребенок» глазами ребенка. Наиболее популярен у психологов графический тест «Рисунок семьи», который широко используется в многочисленных исследованиях межличностных отношений и практических разработках благодаря простоте процедуры проведения и точности показателей, получаемых в результате работы Широко известна также проективная методика Р. Жиля, исследующая межличностные отношения ребенка и его восприятие внутрисемейных отношений. Эффективна методика А.Г.Лидерса и И.В.Анисимовой «Диагностика эмоциональных отношений в семье», разработанная для двух возрастных групп: для дошкольников и младших школьников; для подростков.

В. 26.

Метод построения генограммы.

Один из семейных терапевтов первого поколения М. Боуэн в 1978г. разработал метод построения генограммы, с помощью которой человек может отобразить людей, составляющих историческое прошлое и настоящее своей семьи.

Генограмма показывает, как в данной семье люди связаны друг с другом, и содержит такую информацию, как:

- имена, фамилии

-профессии

- даты рождения, бракосочетаний, разводов и смерти (если в раннем возрасте, то причину смерти)

- тяжелые заболевания

- страна проживания

-религия.

Чтобы составить максимально полную генограмму, терапевт может рекомендовать отправиться с визитом к тем членам семьи происхождения, кто еще жив и может вспомнить недостающую информацию о семейных корнях.

Генограмма - это техника, которая исключительно полезна для выявления большого количества информации об отдельных людях, парах, семьях и о взаимоотношениях в них, о том, какие связи проходят от прошлого к настоящему и будущему. Информация о своем происхождении необходима людям не только для того, чтобы найти свои корни, почувствовать связь поколений, но и понять, что именно предыдущие поколения внесли в их собственные взаимоотношения и что они сами передадут своим детям, осознать свои чувства к родственникам и наследникам, и, наконец, лучше понять себя.

Вопросы, задаваемые специалистом для составления генограммы, могут вызвать в человеке новые чувства, сформировать новый взгляд на его нынешние и прошлые взаимоотношения, семейные схемы и образцы поведения, повторяющиеся из поколения в поколение.

Кто

из членов семьи должен быть

включен в генограмму?

Кто

из членов семьи должен быть

включен в генограмму?

родные и сводные братья и сестры

мать, отец, первые партнеры родителей

родные дяди и тети

предыдущие и нынешние партнеры, мужья (жены)

дети (родные, приемные, усыновленные, абортированные)

бабушки, дедушки (иногда их братья или сестры, если у них выдалась особенно тяжелая судьба)

прабабушки и прадедушки (иногда до 5-7 колена), если случились особенно тяжелые события внутри семьи)

интегрированные в систему лица (няни, кормилицы, человек, оказавший большое влияние на жизнь семьи, например, оставивший наследство)

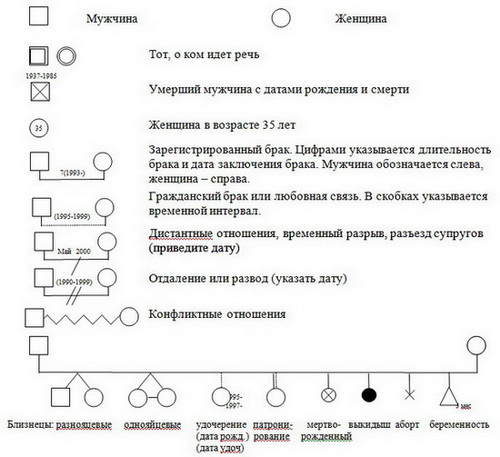

Символы, которыми пользуются при составлении генограммы

"

"

Дети обозначаются по старшинству слева направо.

Полноценная генограмма должна включать в себя от 4 до 7 поколений.

Таким образом, цель составления и применения генограммы заключается в том, чтобы помочь людям мыслить в ракурсе своего личного исторического прошлого и понять, что их отношения с членами семьи происхождения требуют завершения. Чтобы люди смогли найти выход из тупиков и сделать отношения в своих семьях более удовлетворяющими, чтобы они смогли избавиться от таких взаимоотношений в семье, которые, оставаясь неизменными, причиняют боль.

Еще одна цель заключается в том, чтобы помочь людям воспринять их настоящую и будущую систему межличностых взаимоотношений как нечто, что они могут продолжать осознанно и продуманно строить, объединяя семью своего происхождения со своей созданной ими семьей.

Я использую работу с генограммой в процессе индивидуального консультирования, а также она помогают в работе с семейными расстановками.

Даная статья знакомит психотерапевтов с одним из дальнейших направлений развития такого инструмента системной семейной психотерапии, как генограммы. Фокусированная генограмма - это готовый к использованию, конкретный, понятный и удобный инструмент в виде последовательности уже известных вопросов, позволяющих терапевту получить точную и полную информацию о локальном аспекте жизни клиента через рассмотрение многопоколенческих паттернов. Фокусированные геногрмаммы могут использовать психотерапевты любой школы, не обязательно системные семейные. Они помогают, как структурировать сессию, так и служат готовой формой домашнего задания. Их использование позволяет клиенту осознать, что его убеждение находится под давлением некой семейной традиции, и сделать дальнейший выбор. В случае парной работы, пользу приносит сравнение супругами позиций на один и тот же вопрос, которые также уходят корнями в традиции родительских семей. Генограмма является «визитной карточкой» Теории семейных систем М. Боуэна. Это удобный графический способ схематического отображения семейного дерева, включающего в себя обозначение членов семьи, их отношений друг с другом, дат важных событий, географического расположения. Сила традиционных генограмм заключается в создании визуального представления о семейных историях, мифах, легендах, правилах, спектре отношений, и их взаимосвязи на протяжении нескольких поколений. Она позволяет наглядно анализировать расположение различных групп в семейной системе, эмоциональные процессы ядерных семей, динамику «эмоциональных волн» в системах. Даты, отношения и местоположения – лишь общая схема для исследования эмоциональных границ, слияний, разрывов, ключевых конфликтов, объема искренности и числа актуальных и потенциальных отношений в семье. Исследование поколенческого контекста позволяет делать прогнозы. Заполнение генограммы не является ни простой задачей, ни самоцелью. Чтобы наполнить схему содержанием, надо знать, что искать. Со времени создания генограммы Боуэном развитие этого инструмента семейной психотерапии ушло вперед. Традиционная генограмма Боуэна дала старт нескольким новым инструментам. Одним из таких инструментов являетсяФокусированная генограмма. Фокусированная генограмма представляет собой результат ряда структурированных вопросов, основанных на Теории систем, задаваемых в определенной последовательности, и позволяющих терапевту получить точную и полную информацию об одном локальном аспекте жизни клиентов через рассмотрение многопоколенческих паттернов. Фокусированные генограммы предназначены для изучения природы каких-то конкретных убеждений, взглядов, эмоциональных и поведенческих моделей в пределах заданной темы. Например:

Фокусированная генограмма - недавнее изобретение. Этот термин и метод предложили и разработали несколько авторов: Джеральд Викс (Gerald R. Weeks), Рита Демария (Rita DeMaria) и Ларри Хоф (Larry Hof). В 1999 г. они опубликовали книгу "FOCUSED GENOGRAMS: intergenerational assessment of individuals, couples, and families" («Фокусированные генораммы: межпоколенческая оценка индивидуальностей, супружеских пар и семей»). Стоит отметить, что пока на русском языке литературы на эту тему практически нет. Когда стоит применять фокусированную генограмму? Тогда, когда клиент нуждается в осознавании, что его убеждение находится под давлением некой семейной традиции. Если это пара, или семья, то тогда, когда пользу принесет сравнение клиентами взглядов на один и тот же вопрос, которые также уходят корнями в традиции своих родительских семей. Пример. Супруги ссорятся. Мотив – борьба за власть. Предметом ссор чаще всего выступает отсутствие постоянного дохода у мужа. В ходе бесед, терапевту становится понятно, что супруги как-то по-разному относятся к тому, как именно надо зарабатывать деньги. В этом случае применение генограммы, фокусированной на отношении к деньгам (денежная генограмма), поможет обоим увидеть природу этой разницы, что в итоге может привести к снижению тревоги и компромиссу. Еще пример. Клиент переживает постоянную депрессию и чувство беспомощности в своем браке. В процессе работы становится понятным, что этим чувствам способствует чувство нереализованности, что ему не удается смириться со своим личностным ростом и занимаемой должностью. В работе с таким клиентом будет полезным применить генограмму, фокусированную на профессиональном росте (профессиональная генограмма), с тем, чтобы изучить происхождение некоторых моделей и сценариев, которые влияют не только на его отношение к работе, успеху, но и то, каким образом это также может затрагивать и его отношения с женой. В данной статье будет приведен пример двух генограмм, фокусированных на чувствах. Генограмма, фокусированная на чувствах (Генограмма Чувств). Чтобы как-то продвинуть терапевтическое изменение, важно иметь более глубокое понимание эмоциональных связей в парах и семьях, и то, каким образом они образуются, и каким образом эти связи могут разрушаться. Любая Генограмма, фокусированная на чувствах, должна проследить эмоциональную историю клиента и его семейной системы таким образом, чтобы помочь клиенту стать более осведомленным в образцах выражения своих эмоций, как с точки зрения удовольствия, так и с точки зрения болезненности, чтобы в итоге, в настоящем, могли иметь место эффективные и удовлетворяющие эмоциональные события. Первая школа эмоционального научения происходит в родительской семье. Это эмоциональное научение представлено тем, какие образцы для подражания родители преподносят своим детям не только в том, с какими чувствами они общаются с ними, своими детьми, но также и в том, какие чувства они разделяют между собой как муж и жена. В этом смысле родители могут быть как одаренными эмоциональными учителями, так и преподносить примеры другого рода. Поэтому выраженность эмоций и чувств, как вербальных, так и невербальных, значительно отличается в пределах разных семей. Решения о том, какие из своих чувств выражать, и как именно выражать в отношениях свои чувства, обычно принимаются в детстве и юности. Генограмма, фокусированная на чувствах, может помочь раскрыть причины этих решений и верований. Она может использоваться для сбора значительной информации в целом о чувствах в семье, и для ее завершения может потребоваться несколько сессий. Такая генограмма может включать ответы на следующие вопросы:

Вопросы о том, какие чувства были представлены в семье, какие чувства были приемлемыми или не приемлемыми, и как различные чувства выражались, объясняют историческую основу отношений. Например, партнер тогда может начать видеть, как определенные чувства всегда блокировались. И что отношения, которые, возможно, когда-то были функциональны и полезны, могут быть уже не функциональны сегодня. Это в равной степени касается и такого социально неодобряемого чувства, как гнев. И в этом случае родительская семья – такой же сильный фактор в развитии этой системы взглядов, как и других. Дети многому научаются о гневе и конфликте по мере того, что они видят, или не в состоянии видеть, в поведении своих родителей. И силу этого влияния трудно преувеличить. Пример из практики Мужчина обратился с переживанием повторяющейся многолетней подавленности, ощущением себя несчастным в браке, мыслями о желанности развода, и своей неспособности пойти на это, страхом превратиться в алкоголика. На вопрос: «В какие моменты общения с женой он наиболее остро переживает свою несчастность?», он ответил, что в моменты, когда они ссорятся. На вопрос терапевта: «Что именно в поведении жены в моменты ссор заставляет его остро переживать это чувство несчастности?», клиент ответил, что когда они ссорятся, жена его «буквально раздавливает…». На вопрос терапевта: «Какая эмоция жены, на его взгляд, однозначно приводит его к ощущению «раздавленности?», клиент ответил, что к этой эмоцией наверно является её гнев. На вопрос терапевта: «В праве ли супруги испытывать по отношению друг к другу подобные чувства?», клиент ответил, что на его взгляд, «не то что любящие, а просто даже немного уважающие друг друга люди так поступать не могут». Когда партнер полагает, что определенные чувства нельзя переживать или выражать, применение соответствующей фокусированной генограммы может помочь раскрыть причину этого. Генограмма, фокусированная на чувстве гнева (Генограмма Гнева) как раз и иллюстрирует эти влияния (DeMaria, Weeks, & Hof, 1999). Она дает ответы на следующие вопросы:

Вопросы генограммы часто показывают разницу неких образцов родительских семей обоих партнеров, и связанное с этим ощущение комфорта от интенсивности выражения эмоций. Например, для тех, кто растет в семье, в которой конфликты проявляются через дистанцию и изоляцию, эмоциональная интенсивность может быть очень неудобной. Аналогично, те, кто растет в семьях с изменчивыми эмоциями, более вероятно, что будут также эмоционально непосредственны и изменчивы. Пример Мужчина выступал "псевдосупругом" своей матери. Он осознавал, что его мать отчаянно нуждалась в его любви и восхищении. В конечном счете, он обнаружил, что, всегда, будучи веселым и любящим, он мог получить одобрение с ее стороны. В собственном браке он демонстрировал эмоциональную благожелательность, однако в то же время периодически «вскипал», обращался к жене с большим раздражением, гневом, и негодованием. Он всегда находил причину быть надменным и сердитым по отношению к своей жене. Его жена, наоборот, чувствовала вину и депрессию много лет. В своей собственной родительской семье она была миротворцем, и все же, в итоге, потерпела неудачу в этой роли. И она была подсознательно вынуждена продолжать пробовать себя в этой роли до тех пор, пока все не почувствовали бы себя счастливыми снова. Когда эмоции партнеров не совместимы с ситуацией, полезно думать об эмоциональном смещении в сторону семьи происхождения. Исследование фокусированной генограммы показало, что муж имел невыраженный гнев к своим родителям. В этом случае, эмоции, направленные к его матери, фактически проецировались на его жену. Другой пример Возьмем семью, где один член семьи, обычно отец, является единственным человеком, откровенно выражающим свой гнев. Во многих таких случаях этот образец поведения связан с алкоголем. Отец использовал гнев, чтобы проявлять свою власть и выражать агрессию. Мать и другие члены семьи отвечали на это его поведение страхом, не зная, потеряет ли отец контроль. Выросшие в такой семье дети могут использовать этот же самый образец поведения. Или же, они могут очень пугаться как проявления своего собственного гнева, так и гнева, идущего от других, и в своем поведении они могут пойти еще куда-то еще дальше, чтобы избежать гнева и его выражения. Третий пример семьи, которая пытается отрицать гнев и конфликты. Дети из таких семей не имеют и не понимают собственного опыта гнева или кого-то из своих партнеров. Таким образом, гнев становится неизвестным и страшным чувством, зачастую плохо понимаемым. Тот тип научения, которое каждый проходит в родительской семье, может играть существенную роль в выборе партнера. Партнер, который рос в доме, в котором часто имело место проявление гнева, может выбрать себе партнера-спасателя, который, кажется, не только будет лишен гнева, но и вообще всех чувств. В другом случае партнер мог бы выбрать себе второго, воспринимаемого как слабого и зависимого, таким образом она или он может благополучно переместить на него старые, нерешенные чувства гнева. В ходе работы с фокусированной генограммой партнеры-спасатели приходят к пониманию, что именно ранние события их жизни могут утверждать, и чему научать. Возможно, что им еще детьми сказали, что они никогда не должны быть сердитыми, и это значительно ограничило их индивидуальный чувственный опыт, и принудило их сомневаться относительно своего восприятия мира. Они могут подсознательно повторять старые образцы поведения или выполнять миссию, предназначенную для родителя, и терапевт может видеть в паре ту же самую динамику, которая присутствовала в паре их родителей. Открыто выражаемый и проживаемый гнев может служить как тому, чтобы дать человеку смысл власти, энергии, и контроля, так и тому, чтобы использоваться как щит от переживания чувств, которые являются более трудными или болезненными. И терапевт может исследовать, каковы бы эти другие чувства могли бы быть. Некоторые из чувств, лежащих в основе гнева, являются: раздражением, виной, печалью, депрессией, беспомощностью, зависимостью, и недоверием. Терапевт должен помнить эти возможности, исследуя те, которые кажутся вероятными. Партнер может не находиться в контакте с этими чувствами или считать недопустимым чувствование или выражение основного чувства. Например, человек вырос в семье, где практиковались эмоциональная холодность и отвержение, и вступил в свой брак с сильными нерешенными потребностями зависимости. Раньше не мог признаться в том, что нуждался в каком-либо проявлении чувств. Он не мог попросить того, что хотел из страха перед неполучением этого и риском быть отверженным, и таким образом, он ожидал, что его жена автоматически будет знать и давать ему, что он отчаянно хочет. Он постоянно сердился на нее за то, что она была не в состоянии удовлетворить его невысказанные потребности. Методика применения фокусированных генограмм Фокусированная генограмма может использоваться как непосредственно на сессии, и тогда она может выступать в качестве некой структуры, либо в форме домашнего задания. В каждом из этих способов есть свои плюсы. В том случае, если клиенты дают ответы на вопросы генограммы на сессии, терапевт имеет возможность непосредственно работать с чувствами и реакциями клиентов. Но это увеличивает общее время работы с генограммами, т.к. в течение одной сессии удается обсудить пару вопросов и разницу позиций клиентов. Таким образом, на завершение обсуждения генограммы уходит два, а то и три, четыре месяца. При этом процесс обсуждения вопросов и ответов генограммы выступает определенной структурой работы в течение многих. Терапевт может планировать работу вперед, и это особенно удобно для начинающих терапевтов, которые нуждаются в поддержке некой структуры. В случае, если фокусированная генограмма дается в качестве домашнего задания, имеются другие плюсы. Во-первых, это сокращает общее время работы с генограммой. Во-вторых, клиент приходит к терапевту уже с неким анализом своих ответов, т.е. занимает уже более отстраненную экспертную позицию, что создает исследовательскую сотрудническую среду между клиентом и терапевтом. Терапевт и клиент оказываются на одной стороне, а ответы и ситуация клиента на другой. И в итоге это увеличивает доверительность терапевтических отношений и эффективность работы. При этом возможно также обсуждать те первые эмоции, которые испытывал клиент, когда знакомился с каждым новым вопросом, и то, что побудило его остановиться на конечном мнении. Если работа ведется с семейной парой, то вопросы даются каждому супругу, и первоначально каждый отвечает на них самостоятельно. Далее предлагается совместное обсуждение супругами ответов для сравнения позиций супругов по каждому вопросу. Это последнее действие может происходить как дома, так и на сессии. Важным вопросом также является выбор удачного момента для применения фокусированной генограммы. Для начала автор предлагает пробовать использовать их в конце сессии в качестве домашнего задания. Клиенты смогут дома ознакомиться с вопросами в целом, а далее на следующей встрече начать совместное обсуждение первых ответов, которое может сопровождаться интерпретациями терапевта, либо проясняющими, либо содержащими «различие, порождающее различие…». Выводы На первый взгляд, такой инструмент, как фокусированные генограммы, имеет несомненные плюсы. При их использовании клиентполучает возможность:

Фокусированная генограмма помогает клиенту конкретизировать восприятие имеющихся возможностей, определить, что влияет на их выбор, стимулирует интерес и успешность. В то же время в супружеской терапии посредством фокусированных генограмм удается прояснить разницу в природе предпочтений партнеров. Знакомясь с наследуемыми приоритетами в позициях друг друга, супруги получают возможность:

Наконец, метод Боуэна достаточно сложен в использовании, и ему необходимо долго учиться, а фокусированные генограммы могут применять психотерапевты любой школы, не только системные семейные терапевты.Для этого не обязательно продумывать системную гипотезу. Психотерапевт в форме фокусированной генограммы получает для практики готовый к использованию, очень конкретный, понятный и удобный инструмент в виде последовательности уже известных вопросов. Это особенно удобно для начинающих терапевтов, т.к. помогает структурировать сессию. Кроме того, фокусированная генограмма – удачная форма домашнего задания. Использование фокусированных генограмм меняет взаимодействие в паре «психолог-клиент». Экстернализация точки зрения клиента помещает и его, и терапевта на одно исследовательское поле, создает между ними творческую коалицию. Что увеличивает безопасность и доверительность терапевтического процесса, и в итоге, повышает эффективность. |